Ахимса.

Ахимса - это абсолютная безвредность.

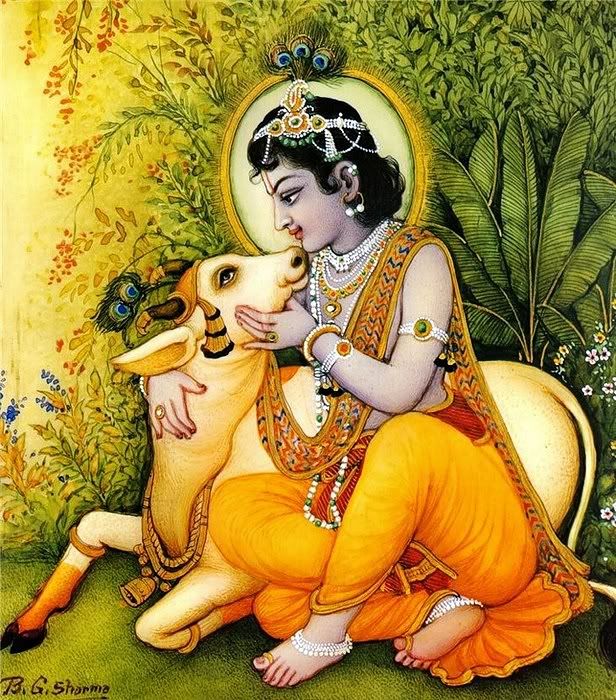

Ахимса - это не только неубиение. Это абсолютная Вселенская Любовь.

Она означает воздержание от причинения малейшего вреда любому чувствующему существу в мыслях, словах или поступках.

Высшее "Я", или Атман, пребывает во всем. Все - это проявления Единого.

Нанося ущерб другому, вы причиняете вред Себе. Служа другому, вы служите собственной Сущности.

Служите во всем, в чем можете. Ни к кому не испытывайте ненависти. Никого не оскорбляйте. Никому не причиняйте боль ни мыслью, ни словом, ни делом.

Ахимса - это замечательное качество Души.

Ахимса - это Высшее Принятие.

Ахимса - это оружие сильного. Ее НЕ под силу практиковать слабому.

АХИМСА [санскр. - «невреждение»], избегание убийства и насилия, нанесения вреда действием, словом и мыслью; основополагающая, первая добродетель всех систем индо-буддийского мировосприятия.

Ахимсе наиболее близки такие проявления Души, как каруна (сопереживание) и майтри (доброжелательность).

Самое раннее из наиболее известных упоминаний об ахимсе содержится в Чхандогья-упанишаде, где она входит в число пяти добродетелей; наряду с подвижничеством, щедростью, честностью и правдивостью.

Инициаторами возвышения ахимсы на пьедестал центральной добродетели стали, прежде всего, адживики, а затем джайны и буддисты, которые подвергли сомнению полезность ведийского ритуала, руководствуясь соображениями несовместимости жертвоприношений (многие из которых требовали заклания животных) с принципом невреждения чувствующим существам.

Адживики - влиятельнейшее направление шраманского времени - даже разработали целую иерархию людей, распределяемых по символическим цветам, в которой последнее место заняли «черные» - охотники, мясники и прочие, участвующие в убийстве животных.

О том, что уже в шраманскую эпоху велись дебаты о совместимости обрядового благочестия и ахимсы, свидетельствуют предания Махабхараты о мудрецах древности, один из которых, основатель санкхьи Капила, порицает Веды за то, что они санкционируют заклание жертвенных животных. К 3 в. до н.э. концепция ахимсы становится настолько популярной, что царь Ашока, предпринявший первую и единственную попытку идеологической унификации индийской культуры, посвящает ей первые два наскальных эдикта, где изложено его понимание приемлемой для всех «конфессий» дхармы.

Джайны воспроизводят иерархию людей у адживиков, в которой «черными» оказываются все, кто причиняет вред чувствующим существам. Согласно канонической Ачаранга-сутре, ахимса - первый обет, первая заповедь архатов и бхагаватов (джайнских «совершенных»); следование ей, как выясняется из истории джайнизма, предполагает не только бережное отношение к червям и насекомым, но даже ношение марлевой повязки и щеточки, чтобы спасать микроорганизмы в воздухе, воде и на суше.

В трактате Умасвати Таттвартхадхигамасутра (1-2 вв.), устранение насилия над чувствующими существами занимает первое место среди пяти компонентов обета и мирян и монахов (врата); насилие же считается первой причиной ущерба для нынешней жизни и для будущего рождения и отождествляется со страданием как таковым; овладение этой заповедью рассматривается как основа для культивирования доброжелательности, сочувствия, сострадания и терпимости.

Практические последствия подлинного культа ахимсы в джайнизме выражаются в строжайшем вегетарианстве, которое в идеале предполагает невреждение не только животным, но и растениям, и питание лишь теми плодами, которые сами падают с деревьев.

Знаменитый джайнский ученый Хемачандра (11-12 вв.), став влиятельной фигурой уже при гуджаратском царе Джаясинхе Сиддхарадже и обратив в джайнизм его преемника Кумаралапу, уговорил последнего отказаться от охоты как развлечения, нарушающего закон невреждения - ахимсы. Культ ахимсы выражается в том, что фактически она считается идентичной всему «обету» как таковому: любой аффект, каждая страсть рассматривается как насилие (химса) душе того, кто ей предается, ибо она причиняет ей ущерб и препятствует достижению «освобождения».

У буддистов ахимса - первое предписание в системе нравственно-поведенческого тренинга (шила). Включается она и в систему восьмеричного «благородного пути», провозглашенного самим Буддой (в рубрике «правильный образ жизни»). Авторитетная Брахмаджала-сутта среди преимуществ Будды перед многими учителями его времени отмечает бережное отношение, как к животным, так и к растениям.

В буддийских школах предпринимались попытки уточнить соотношение ахимсы с другими, близкими понятиями. Виджнянавадин Стхирамати (5-6 вв.) рассматривал сострадание как установку сознания, посредством которой ахимса реализуется и практикуется, а его младший современник мадхьямик Дхармапала отождествлял ее с отсутствием ненависти (адвеша). Ахимса - добродетель близкая к сопереживанию и безгневию, но все же отличается от них. Онтологическое основание ахимсы буддийские мыслители, например Ашвагхоша, видели в осознании «родства» человека со всеми другими существами.

По Махабхарате, подобно тому, как следы всех животных растворяются в следе слона, все прочие дела дхармы - в ахимсе; тот, кто ее практикует, становится бессмертным и, защищая все чувствующие существа, идет Высшим Путем. В перечнях добродетелей ахимса занимает первое место, за ней следуют правдивость, честность, чистота, обуздание чувств, щедрость, сострадание, сдержанность и терпение. Ахимса определяет и нормы поведения отшельников: «лесной житель» (ванапрастха) может приносить жертвы лишь чистыми видами пищи, то есть растительными; ему, как и аскету-страннику (яти), предписывается следить за безопасностью всех чувствующих существ.

В Йога-сутрах невреждение - первый компонент базового поведенческого тренинга (яма), за которым следуют правдивость, честность, целомудрие и непринятие даров. В комментарии к той же сутре Вьяса (6 в.) определяет ахимсу в качестве воздержания от насилия над чувствующим существами каким-либо способом в какое-либо время. Вполне в джайнском духе Вьяса рассуждает о том, что все остальные виды самоконтроля укоренены в ахимсе; могут рассматриваться как средства ее совершенствования и должны практиковаться как «дополнительные» средства, призванные довести невреждение до совершенства.

СИЛА АХИМСЫ

Нет силы мощнее ахимсы.

Она преобразует человека в Божество.

Практика ахимсы удивительным образом развивает сердце.

Ахимса развивает силу души, силу воли, силу духа.

Практика ахимсы делает человека бесстрашным.

Тот, кто практикует ахимсу, может изменить весь мир. Он может усмирять диких зверей.

Практика ахимсы - это практика Просветленной Жизни.

Ахимса - это величайшая добродетель. Она касается не только индо-буддистов.

Каждый, кто хочет Осознавать Жизнь, должен практиковать ахимсу.

Раздражительность легко устраняется в практике ахимсы.

К тому, кто разовьет в себе только эту добродетель - ахимсу, все другие добродетели притянутся сами.

Закон ахимсы так же строг и точен, как и закон гравитации.