Печерская в ноябре. От оммажей Ансельма Кифера к пастишам Саю Твомбли

Оммажи и пастиши позволяют спрятаться за крупными планами.

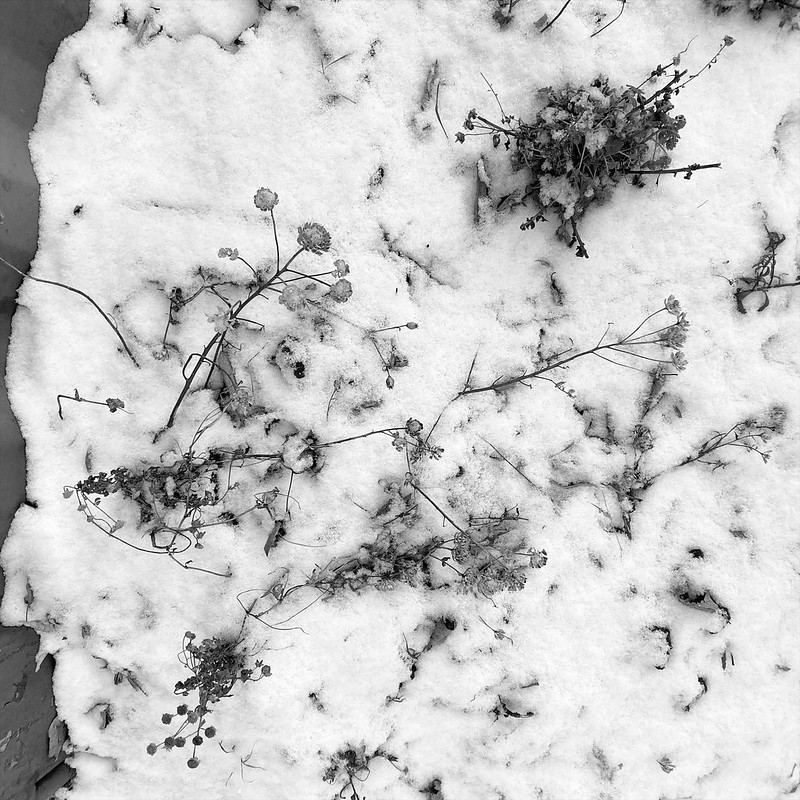

Я понимаю, что это слегка наивно, но, когда я вижу сухие цветы, стоящие по краям Печерской, то мгновенно вспоминаю картины и ассамбляжи Ансельма Кифера, задействующие корявые подсолнухи, мумифицированные маки и прочую "прелесть мая", перешедшую с иное агрегатное состояние.

Для Кифера это метафора и материал материализации воспоминаний, соединяющих "общее" и "частное".

Общая память итожит коллективные символы, растущие из былых времен и дающих нам возможность почувствовать причастность к тектоническим сдвигам прошлого...

Личная память говорит о персональной телесности, частной истории семьи или рода, почерневшего от переживаний.

Хотя главное, что мне нравится в работах Кифера (последнюю монументалку с цветами и страницами свинцовых книг он исполнил для парижского Пантеона) - метарефлексия: все его артефакты про картину (скульптуру, инсталляцию, ассамбляж) как медиум.

Из-за чего искусство для искусство почти мгновенно вспыхивает практический всей историей изобразительного искусства, уводящего корни любого объекта вглубь времен...

...и значит, в центр интерпретации и трактовки, делая экспонат выставки больше и шире себя, при том, что на квадратных метрах Кифер давно не экономит - все его творения, как раз, и предполагают музейный формат.

Который намеренно нарушается асимметрией и даже корявостью, принимаемой через усилие: раз он в музее (или в Пантеоне), значит, в этом действительно что-то есть.

Перекошенность японских гравюр, подхваченная импрессионистами, постимпрессионистами, пастозность экспрессионизма и взрезанные холсты Лючио Фонтана, а также любые другие кружения вокруг жанра картины, ее формата, особенностей носителя...

Грубая фактура, похожая на шкуру - ровно об этом, как и хрупкость (с ужасом думаешь о доле реставраторов будущего - это им сохранять и поддерживать конструкции Кифера на аутентичном уровне).

А потом выпадает снег и сухостой одевается в белые надежды.

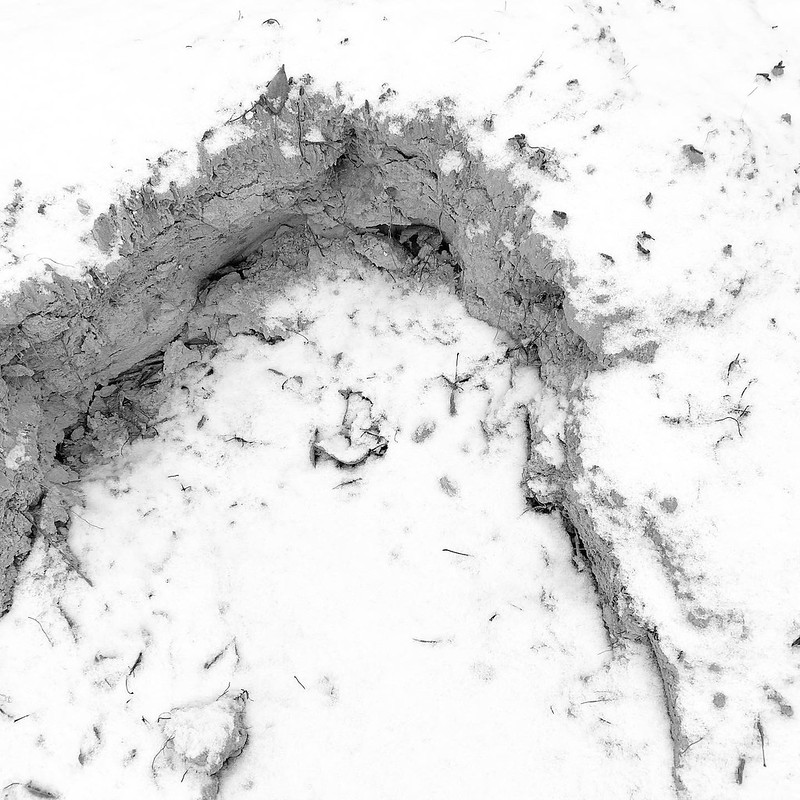

Трава и бутоны едва видны из-под покрова, напоминающего белые и обширные поля холстов Сая Твомбли.

Сквозь белизну пробиваются царапины и штрихи, каракули бренных остатков и растения, подсохшие вне их зелёной души, оттиски случайно образовавшихся букв, ландшафтных и почвенных складок, бугорков, отбрасывающих тень на снежное сияние...

У Твомбли корявая асимметрия доводится до абсолюта, до детского росчерка дрожащей рукой с неровными краями, растекающимися по краям: Твомбли учит непреднамеренной красоте, возникающей из случайного стечения обстоятельств.

Красивой может быть даже промасленная газета, в которую рыбу заворачивали: важен ракурс.

Важна прицельность взгляда, знающего, что красоте необязательно быть конвенциональной и уравновешенной, из - как Аристотель когда-то завещал - пропорционального соотношения частностей и деталей.

Новое понимание красоты возникает из-за неактуальности идеи прогресса, которому более не нужно стремиться к постоянным улучшениям, а можно обернуться вокруг того, что уже есть, в поисках подножного корма.

Твомбли, правда, больше всего любил Средиземноморье, Грецию и Рим, вплетая в расплетенные абстракции свои имена богов и философов - первая его работа, которую я увидел в реальности - потолок, почти полностью закрашенный голубым в одном из залов древнегреческого искусства в Лувре, разумеется, символизирующим море, хотя более холстам и композициям его идёт именно белый - цвет нашего моря, нашей бесконечности, состоящей из замороженной воды.

Пресной, при этом.

Твомбли тоже много размышляет о носителе, потому что если текст не рассуждает о своей собственной природе и не решает какие-то имманентные задачи, то объёма и тайны в нём не бывает по определению: тайну создаёт суггестия, ну, то есть, красота самого смотрящего, а суггестия идёт от скрытого "способа существования", в рамках которого автор и творит одно и другое, и третье.

Автор станет великим, если навяжет свой "способ существования" как новый, но единственно возможный.

Безвозвратно расширив возможности другого (чужого, общего) зрения, из-за чего Ротко и Твомбли, Кифер и, например, Мур художники не менее великие, чем Уччелло или Пьеро делла Франческа, изобретшие перспективу.