И.П. Абрамский "Д.С. Моор" (из книги "Смех сильных. О художниках журнала "Крокодил")

О Мооре написано несколько больше, чем о других выдающихся графиках советского периода, но жизнь этого неповторимого по творческому своеобразию мастера требует дальнейшего углубленного исследования. В частности, почти совсем не освещен период его работы в «Крокодиле», имевший большое значение как для самого художника, так и для журнала, одним из создателей которого он является. Д. Моор пришел в только что организованную «Рабочую газету» по приглашению ее первого редактора К. С. Еремеева еще до создания «Крокодила» и был активным участником иллюстрированного приложения к «Рабочей газете», из которого в июне 1922 года родился журнал.

Впрочем, у «Крокодила» есть своя предыстория, тесно связанная с Моором. В 1921-1922 годах Еремеев редактировал газету-бюллетень «Агит-РОСТА». Константин Степанович как-то вызвал меня (я в то время заведовал художественным отделом Центророста) и, по обыкновению попыхивая своей неизменной трубкой, клубящейся очень ароматным дымом, спросил:-Пошли бы вы работать во вновь организуемую массовую рабочую газету Центрального Комитета партии?.. Будете ведать художественно-иллюстрационным отделом... Здесь в РОСТА вы инструктируете периферийные газеты, как нужно их иллюстрировать, а там вы сами будете создавать облик новой газеты.- И, как-то по-заговорщически подмигнув глазом, произнес чуть ли не шепотом: - А теперь скажу вам по секрету главное. При газете мы создадим сначала иллюстрированное приложение, а потом массовый сатирический журнал... В этом деле нам крепко поможет Моор. Ведь у него богатейший опыт «Будильника». Вы - человек молодой и не можете помнить, что еще в 1909 году он добился помещения в этом довольно обывательском журнале своей злой карикатуры на самого Витте. А в 1912 году, когда мы создавали нашу большевистскую «Правду», Моор в том же «Будильнике» напечатал свой знаменитый рисунок, посвященный Ленскому расстрелу... До сих пор помню ядовитую подпись под ним: «Российские курорты - лечение водой и железом...». А знаете ли вы, что вскоре после Ленского расстрела, когда начался новый подъем рабочего движения, Моор вместе с И. Малютиным и Е. Соколовым начали издание нового сатирического журнала «Волынка». Ему крепко помогал наш Демьян Бедный. Им удалось напечатать четыре номера, но разойтись успели только считанные экземпляры. Цензоры конфисковали тираж... Вскоре Дмитрий Стахиевич Моор явился к Еремееву. Долго вспоминали они минувшие дни. Моор, в частности, рассказал любопытный случай, связанный с редакцией «Будильника», где он помогал укрываться большевику-подпольщику Николаю Гермашеву, сосланному в Усть-Сысольск и приезжавшему нелегально в Москву. Вот как это произошло: как-то в воскресенье Гермашев ночевал в редакции. Вдруг раздался стук в дверь. Открыв, он увидел офицера в казачьей форме и был уже уверен, что его пришли арестовывать. Лихим казаком оказался... Дмитрий Моор, который в те годы щеголял в черкеске и неожиданно зашел в редакцию за нужным материалом. Недоразумение разъяснилось только тогда, когда Моор начал крепко жать руку Гермашеву, и тот с облегчением узнал художника...

Еремеев поделился с Дмитрием Стахиевичем своей идеей о создании сатирического журнала, которую Моор воспринял с восторгом. «Только не получилось бы у нас, как у Маяковского с «БОВом»,- сказал он.- Сделали один номер, и стоп... Денег не отпустили...» «Не беспокойтесь, Дмитрий Стахиевич,- улыбнулся Еремеев,- вот потому мы и начнем с иллюстрированного приложения к «Рабочей газете», а когда станем на ноги, преобразуем его в журнал»... Этот разговор Еремеева с Моором и следует считать первой вехой на пути создания самого популярного советского сатирического журнала.

В феврале 1922 года в кабинете Еремеева в РОСТА состоялось первое совещание его основных сотрудников. Кроме Моора там были Михаил Черемных-инициатор знаменитых «Окон РОСТА»,.поэт Василий Лебедев-Кумач, работавший в те годы вместе с Моором в журнале «Красноармеец», карикатурист Иван Малютин - один из активистов «Окон РОСТА» и известный театральный художник. За создание «Крокодила» наши первые художники - Моор, Черемных и Малютин взялись с огромным энтузиазмом. Запевалой и верховодом был Моор. Помню, что уже на первое совещание он принес готовый, со свойственной ему аккуратностью расчерченный макет пробного номера журнала. В нем были уже определены места и форматы будущих рисунков, расположение текста, характер верстки. Белым пятном зияло только место будущего заголовка. Никто еще тогда не знал, что он будет называться «Крокодил»... Вокруг макета развернулись споры, хотя проект Моора в целом всем понравился. Он был рассчитан на три краски - черную (контур рисунков и текст) и два дополнительных тона для расцветки карикатур. Вспоминаю интересную деталь: Еремеев заметил, что вряд ли удастся по полиграфическим и бумажным возможностям обеспечить большой размер, Моор горячо на нем настаивал. «Поймите, Константин Степанович,- убеждал его художник,- что от формата в значительной степени будет зависеть успех рисунков. От сильного уменьшения самая удачная карикатура теряет часть своей выразительности...»

К сожалению, начинать пришлось с уменьшенного формата и вместо двух дополнительных тонов удалось обеспечить только один... Типография в Филипповском переулке, возле Арбатской площади, где печатались иллюстрированное приложение к «Рабочей газете» и первые номера «Крокодила», с трудом обеспечивала даже такой урезанный проект оформления журнала. Моор был в отчаянии и решил посоветоваться с бывшим крупнейшим русским издателем Иваном Дмитриевичем Сытиным. Ему, кстати, по предложению В. И. Ленина была назначена персональная пенсия за большие заслуги в организации книгоиздательского дела в России. Любопытно, что, когда журнал только зарождался, И. Д. Сытин, обладавший удивительным специфическим «нюхом», предсказал «Крокодилу» огромную будущность. Дмитрий Стахиевич пришел от него взбудораженный. С радостным волнением он рассказывал: «Иван Дмитриевич тоже за большой формат и конкретно подсказал, как его добиться... Надо переходить печататься в его бывшую типографию. Там есть трехкрасочная ротационная машина, которая за неимением журнальной работы печатает спичечные и товарные этикетки. Ее надо занять под наш журнал!.. Сытин глядит далеко вперед. У вас, говорит, тираж будет расти очень быстро и Одиннадцатая типография на плоских машинах все равно не справится. А «у меня» (он так говорил по старой привычке) ротация для вас в самый раз. Три краски дать можно и, главное, большой формат и полное обеспечение высокого тиража...»

Еремеев с большим вниманием отнесся к мнению И. Д. Сытина и потом сам с ним подробно беседовал. С четырнадцатого номера «Крокодил» начал печататься в бывшей сытинской типографии, ныне одном из крупнейших полиграфических комбинатов столицы. Был, правда, один большой недостаток в переходе на ротационную печать. По сравнению с плоскими машинами сильно огрублялась репродукция рисунков. Но другого выхода не оказалось, и художники, вздыхая и расстраиваясь, вынуждены были приспособляться к новой технике. В основном пришлось переключиться на штриховую манеру.

По своей остро обличительной тональности рисунки Моора служили камертоном для звучания карикатур первого периода существования журнала. Он усиленно занимался международной тематикой, изобличением очередных маневров империалистов, мечтавших удушить советский строй. Вот почему так испепеляюще гневны были его рисунки. Он вкладывал в них всю свою ненависть к рабству, угнетению, жестокости поработителей. Глядя на его работы, можно было подумать, что он человек мрачный, сердитый и даже злой. Но мы все знали, какой это был задушевнейший товарищ, приветливый, добрый и отзывчивый друг. Моор был страстным голубятником, и нужно было видеть, как, только что расправившись в очередном рисунке с Ллойд-Джорджем, Черчиллем или Брианом, он подымался на свою голубятню, помещавшуюся на чердаке над его квартирой на Серебрянической набережной. Поглаживая садившегося ему на руку любимого турмана, он сразу преображался, и его пронзительно голубые глаза, только недавно излучавшие молнии, начинали светиться мягкой улыбкой, глядя на птицу, жадно тянувшуюся к ласке.

Моор любил детей и очень был огорчен, что в первые годы Советской власти было еще так мало школ, испытывавших вдобавок ма термальные затруднения. В № 17 «Крокодила» за 1922 год он нарисовал подростка, пишущего свою первую фразу: «Товарищи, я хочу учица!» По инициативе Моора был выпущен специальный номер «Крокодила», сделанный сотрудниками редакции бесплатно. Этот рисунок Стахиевича был напечатан на обложке, а на последней странице красовался аншлаг: «Весь тираж номера редакцией «Крокодила» передан МОНО в фонд помощи школе». Перу Моора принадлежит любопытный рисунок «Крокодил в Охотном ряду» (1922). Он изобразил панику среди охотнорядских торгашей, вызванную появлением их смертельного врага- красного Крокодила. Он выходит из подъезда дома «Рабочей газеты», окруженный своими сотрудниками, среди которых шествуют Демьян Бедный, Владимир Маяковский, сам автор рисунка, Черемных, Малютин и другие художники и поэты.

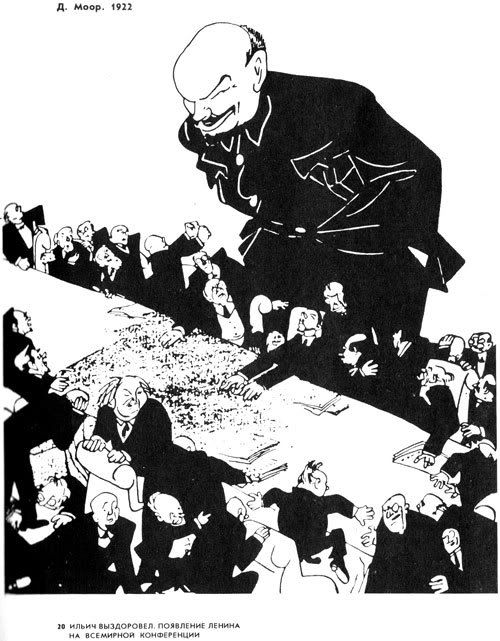

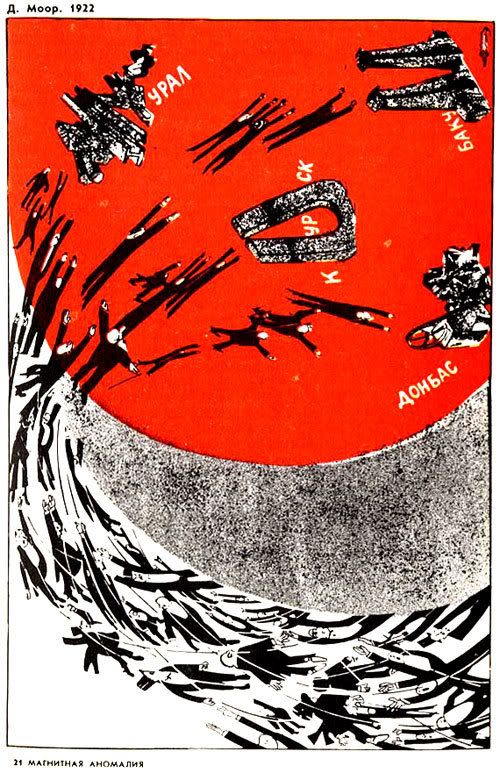

К числу наиболее запомнившихся принадлежит рисунок Моора в «Крокодиле» под названием «Ильич выздоровел». Изображенное символическое появление В. И. Ленина на Всемирной конференции в Генуе в 1922 году имеет глубокое политическое значение. Повествуется о той исторической эпохе, когда провал интервенции четырнадцати империалистических держав заставил их с зубовным скрежетом сесть за стол мирных переговоров с Советским государством. Огромная фигура Ленина, с насмешливой улыбкой взирающего на фигурки еще недавно грозных врагов, в знакомом френче с засунутыми в карманы брюк руками, ярко подчеркивает резкий перелом в политической ситуации. Советская власть отстояла свое право на существование! Образно подчеркивает настроения периода признания Советского государства и второй рисунок Моора, «Магнитная аномалия» (1922). Целый рой капиталистов с хищно протянутыми руками устремился к богатствам курского магнита, к углю Донбасса, к природным залежам Урала. Концессионная лихорадка сменила военный авантюризм: если не задушить, то хотя бы нажиться! В этом рисунке с большой характерностью проявились черты мооровского дарования: предельно динамичный штрих, безупречность композиции, умение владеть цветом, как одним из решающих элементов, усиливающим выразительность рисунка, а не только оживляющим его внешний вид.

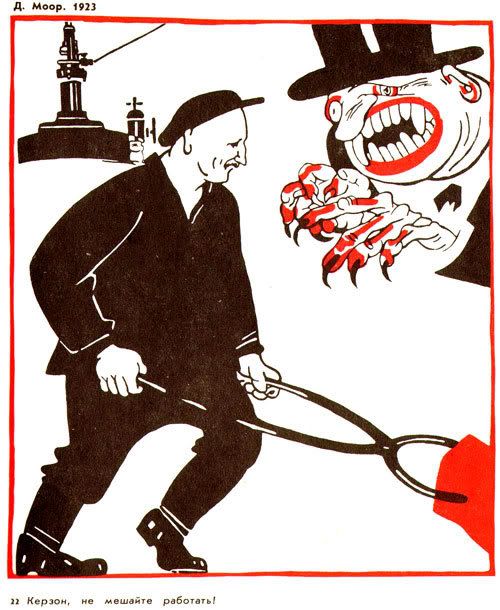

Незабываемы по своей впечатляющей правдивости мооровские образы красногвардейцев, воскрешающие суровую эпоху первых лет Октября. Типичен его рисунок «Керзон, не мешайте работать!» Он посвящен недоброй памяти наглому ультиматуму английского лорда, пытавшегося разговаривать с молодой Советской республикой языком угроз. Очень типичен рисунок Моора, изображающий разъяренную пасть Керзона с огромными клыками, напоминающими артиллерийские снаряды, и рядом спокойно-сосредоточенную фигуру русского пролетария, держащего в больших стальных щипцах раскаленную чушку металла. Звериные когти Керзона готовы впиться в рабочего, но... «близок локоть, да не укусишь»... Моор умел быть и просто смешным. Широко известна его карикатура в «Крокодиле» (1923) «Случай на выставке». Старуха с ужасом смотрит на верблюда и причитает: «Вот ироды-большевики! До чего лошадь довели!»

Следует учесть, что в «Крокодил» Моор пришел уже сложившимся мастером - автором знаменитых плакатов времен гражданской войны и «Окон РОСТА». По силе своего воздействия и убедительной четкости графической манеры «Ты записался добровольцем?» является классическим образцом революционного плаката. Его композиционный секрет заключается в том, что устремленная вперед рука красноармейца с вытянутым указательным пальцем как бы преследует зрителя. С какой бы точки ни смотреть на рисунок, палец неумолимо нацелен на вас. И потому кажется, что вопрос неизбежно адресован каждому, кто только взглянет на плакат. Это одно из произведений искусства, в котором пафос эпохи воплощен с такой силой и глубиной, что произведение становится поистине историческим.

Кроме выдающегося мастерства Моор обладал еще великолепным знанием полиграфической техники и, в частности, литографии. В годы гражданской войны совершенно отсутствовала черная краска хорошего качества. Изображение получалось не черным, а серым. И вот художник, в работах которого черные заливки являются одним из основных элементов композиции, изобретает способ получения в печати глубокого черного тона. Он подкладывает под черные плашки синюю краску. Для того чтобы получить приятный оливковый тон, он черный цвет запечатывает зеленым, а в результате наложения желтого на черный получается так любимый Моором благородный коричневатый оттенок. С легкой руки Дмитрия Стахиевича этот способ начал использоваться в полиграфии. Но, конечно, поражающая выразительность рисунков Моора объясняется не только врожденным талантом художника и его мастерством, но и необычайной идейной убежденностью, сквозящей из каждого штриха. Чтобы понять корни страстной веры Моора в революцию, нужно вспомнить основные этапы его жизненного пути. В дни революции 1905 года Д. С. Моор (Дмитрий Орлов) - студент юридического факультета Московского университета. Он участвует в студенческой революционной дружине и в дни декабрьского восстания строит уличные баррикады, ведет перестрелку с - царскими жандармами, прячет у себя на квартире оружие. Позже он сближается с большевиками, работает в подпольной типографии, добывая для нее шрифт, печатает прокламации. Дмитрий Орлов начинает рисовать с раннего детства, но никогда в художественной школе не учился. В 1906 году редактор одной из газет, печатавшихся в типографии Мамонтова, где Моор работал контролером по бумаге, заинтересовался его карикатурами и дал ему на пробу тему для рисунка. Первая же его работа была напечатана, и с той поры молодой художник начинает помещать карикатуры в газетах. В 1908 году Моор сотрудничает в журнале «Будильник». Позже он стал членом редакции, активно способствуя превращению «Будильника» из юмористического издания обывательского характера в общественно-сатирический журнал. В этом Моору деятельно помогали тоже работавшие в «Будильнике» писатель Лев Никулин, художники Иван Малютин, Виктор Дени, Дмитрий Мельников. Уже 6 марта 1917 года в газете «Утро России» появилась карикатура Д. С. Моора на Николая II. Художник изобразил рядом Царь-пушку, Царь-колокол и бывшего российского самодержца с подписью под каждым из рисунков: «Не стреляет», «Не звонит», «Не царствует». Другая его карикатура была направлена против реакционных генералов - кандидатов в российские Наполеоны. Изображены три кургана из черепов - итоги кровавой деятельности Наполеона, Вильгельма II и белого генерала Корнилова. «Каждый делает, что может» напечатано под рисунками.

В любой работе Моора поражает напряженность творческой мысли, предельно четко доносимой до зрителя. Это результат святой убежденности в правоте дела, которому он служит. Недаром в своих записных книжках Моор категорически заявляет: «Не искусство для искусства, а искусство как средство борьбы». И там же: «Мы относились к искусству, как к восстанию». Вот почему трудно назвать другого художника, у которого идейные убеждения так безраздельно сливались бы с творческими принципами и устремлениями.

Приход Октября был праздником для Моора. Для него пролетарская революция явилась свершением личных помыслов и надежд. Вот почему такой радостью и вдохновением проникнуты его первые рисунки: рабочий на страже Кремля, боевой грузовик с красноармейцами, первый митинг в деревне. Уже к 1 Мая 1918 года художник оформил здание Исторического музея на Красной площади, расписывал первый агитпоезд, участвовал в «Окнах РОСТА», много и плодотворно работал с Владимиром Маяковским. Еще в конце сентября 1920 года появилось «Окно РОСТА» № 461, нарисованное Дмитрием Стахиевичем со стихами Владимира Маяковского. Позже, выступая на Втором пленуме правления РАПП, поэт с благодарностью говорил о карикатуре Моора, отстаивавшей право на жизнь его пьесы «Клоп». Сохранилось издание этой пьесы. На обложке читаем дружескую надпись: «Дорогому собойцу и сотоварищу Моору. Вл. Маяковский. 1929». А в конце марта 1930 года штабом по проведению празднования 1 Мая при МК ВЛКСМ была организована графическая мастерская под руководством В. Маяковского и Д. Моора, которая, как говорилось в специальном решении, должна «выработать новые формы массовых демонстраций». В содружестве с Маяковским создал Моор и журнал «Даешь!», просуществовавший, к сожалению, весьма недолго. Не случайно так удались художнику иллюстрации к поэме «Хорошо» - сказалась общность темперамента, страстности и пафоса творчества.

Все, что делал Моор, он делал увлеченно, задиристо, с огромной энергией и напористостью. Вот так создавал этот воинствующий атеист новый журнал «Безбожник у станка», Моор являлся также одним из организаторов «Безбожника» и его бессменным главным художником.

Любопытна преемственность, которая наблюдается в творчестве художников разных стран и эпох. В своих антирелигиозных рисунках Моор, например, создал образ бога в виде довольно добродушного хлопотливого старичка, в роговых очках и белом хитоне, отличающегося от обычных стариков только наличием нимба вокруг головы. И вот через добрых три десятка лет весьма ощутимые черты этого образа появляются в работе знаменитого французского карикатуриста Жана Эффеля в его известном альбоме «Сотворение мира». С другой стороны, в рисунках самого Моора и, в частности, в изображении бога чувствуется влияние одного из создателей мюнхенского сатирического журнала «Симплициссимус» отличного рисовальщика Олафа Гульбран-сона. Моор высоко ценил его творчество, в особенности пленял его уверенный, плавный и островыразительный штрих мюнхенского мастера. Но если штрих Гульбрансона при всем совершенстве отличался некоторой эстетской холодностью, то штрих Моора предельно насыщен чувством и выражает отношение художника к изображаемому. Он бывает гневен, саркастичен, но, когда изображает детей, в его рисунке начинает сквозить мягкая улыбка. В формировании творческой манеры Дмитрия Стахиевича заметную роль сыграли народный лубок и страстная выразительность рисунка, характерная для лучших образцов русской иконописи. В особенности наглядно эти черты сказались в иллюстрациях Моора к «Слову о полку Игореве». Если, изучая творчество ряда наших крупнейших карикатуристов, мы видим у них многократную смену приемов и манеры рисования, то о Мооре этого сказать нельзя. Он остается верен избранному характеру штриха, то виртуозно тончайшего, то взволнованно утолщенного, когда этого требует характер темы, но всегда исключительно уверенного и непреклонного. В особенности это сказалось в его газетных карикатурах в «Правде», «Известиях», «Комсомольской правде». С годами росло мастерство, и знаменитый мооровский штрих становился еще совершенней. Однако следует сказать, что характерная для Моора страстность патетики, гневность рисунка часто шли в ущерб юмору, гасили улыбку. Конечно, в основном Моор художник-трибун, а не веселый рассказчик, однако он умел создавать и очень смешные массовые композиции, как, например, «Праздник урожая» («Крокодил», 1922). Это был веселый композиционный шарж на всех наркомов, радостно пляшущих по случаю хорошего урожая. В области шаржа Моор оказался одним из наиболее выдающихся мастеров. Характерно, что на «темных» совещаниях* (* «Темными» назывались совещания, посвященные обсуждению тем для карикатуры) Моор всегда рисовал на листках бумаги, разложенных на нашем редакционном круглом столе. В основном это были наброски шаржей на присутствующих художников и литераторов. Таким образом была создана целая галерея шаржей на основных работников журнала, помещенная в номерах «Крокодила» за 1922 год со стихотворными подписями В. И. Лебедева-Кумача.

Особенно плодотворно работал Моор в области иллюстрации. И здесь он оставался верным себе, всегда глубоко раздумывая о содержании иллюстрируемого произведения и внося в каждый рисунок свое отношение к авторскому тексту. Большой образности добился художник, кроме уже отмеченных рисунков к «Слову о полку Игореве», в иллюстрациях к Гейне, басням Крылова, «Руслану и Людмиле», роману Анри Барбюса «Огонь». И всюду, во всех областях творчества проявлялась высочайшая мооровская эмоциональность. Нужно было видеть, как загорался его озорной взгляд, когда ему приходила в голову оригинальная тема. Он всегда тут же садился делать черновой набросок, потом преображавшийся в броский плакат, газетную карикатуру или книжную иллюстрацию. Любуясь виртуозной формой его рисунка, трудно поверить, что Дмитрий Стахиевич Моор - авторитетный и горячо любимый студентами профессор Художественного института-не получил специального художественного образования. Псевдоним «Моор» родился довольно оригинально. Сначала под его рисунками можно было прочесть «ДОР» (Д. Орлов). Но известный фельетонист Оль-Дор, так сказать однофамилец, попросил его переменить псевдоним. «Тогда,- пишет художник в своей автобиографии,- я стал подписывать свои рисунки «МОР», а позднее, не без влияния образа одного из героев шиллеровской драмы «Разбойники», начал подписываться «Моор», и этот псевдоним остался на всю жизнь». Точно так же, как на всю жизнь остались незыблемыми политические убеждения художника и его художественные принципы. Таким же прямолинейным и непреклонным был Дмитрий Стахиевич и в личной дружбе. Как уже отмечалось, он очень уважал К. С. Еремеева, а в период создания «Крокодила» и работы в нем это отношение к «дяде Косте» перешло во взаимную любовь. И когда Еремеев ушел из редакции в связи с назначением его начальником Политуправления Краснознаменного балтийского флота, Моор покинул «Крокодил».

Давно уже ушел из жизни знаменосец советского сатирического рисунка, но с каждым годом творчество "его представляется все более значительным. Ведь именно Моор внес в карикатуру драгоценное чувство злободневности, именно он отлично владел даром «предвидения». Нарисованная им в 1922 году «Магнитная аномалия» звучит сегодня даже современнее, чем пятьдесят лет назад. В остро экспрессивной композиции художник воплотил стремление капиталистов погреть руки на эксплуатации природных русских богатств. Изображены целые косяки дельцов в цилиндрах и фраках с жадно вытянутыми руками. Советская страна символизируется полукружием, к которому устремился завихряющийся поток коммерсантов. Фигуры несущихся капиталистов подчеркнуто удлинены, что придает движению особую динамичность. Творчество Моора прошло самую надежную и безошибочную проверку временем. С каждым годом искусство его не только не забывается, а становится все более значительным. Таково свойство подлинного таланта!