Старая Химара

В понедельник 16 сентября, как раз в первый день занятий в албанских школах, погода слегка ухудшилась - небо затянуло, а в море поднялись волны. Не знаю, имеются ли в школе генераторы, иначе торжественная линейка и пара первых уроков были бы сорваны очередным отключением света. Помнится, на Кубе такие события назывались ёмким словом "апагон"; у албанцев тоже есть такое словечко, но я его забыл, несмотря на то, что не раз слышал в качестве универсального оправдания. Слово не вполне литературное, ибо гугл выдаёт совсем непохожие варианты.

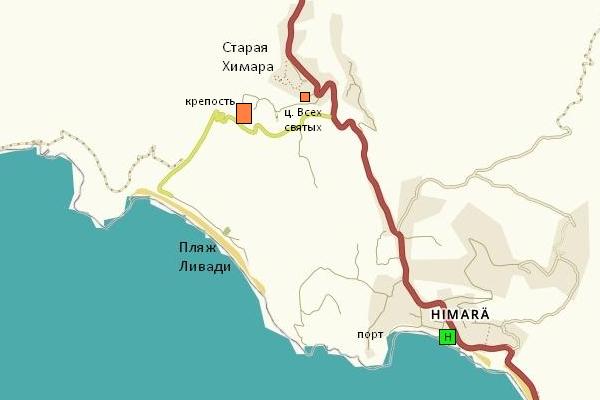

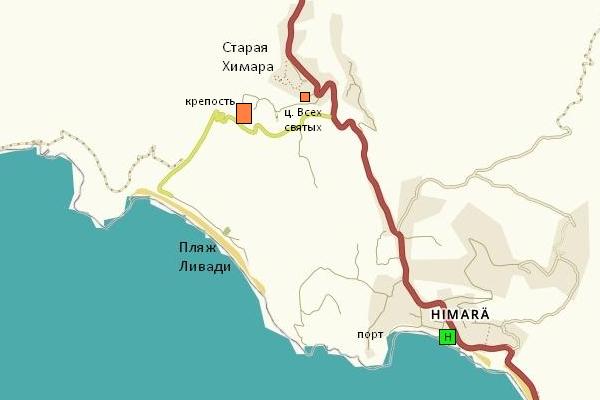

Ничто из этого нам бы купаться не помешало, но хотелось новых впечатлений, и мы отправились за ними в старую часть Химары. Это древняя традиционная деревня, расположенная всего в двух километрах от городка на вершине не самого высокого в округе холма, поэтому туда легко добраться на машине. Одна карта скажет больше тысячи слов, поэтому я и здесь не нарушу традицию этого журнала:

Сколь-либо полной или хотя бы достоверной информации по Старой Химаре в интернете нет: все источники либо копипастят википедию, либо муниципальный (и весьма недоработанный) сайт, поэтому не обессудьте, если я не смогу правильно определить тот или иной объект.

Исторический путь Химары оказался сложнее, даже по сравнению с соседними районами Албании такими, как Гирокастра. Первые упоминания о Химаре и её крепости относятся к 6 веку, когда регион был периферийной и неспокойной частью Византийской империи. Значение Химары сильно выросло в 8 веке, когда под защитой крепостных стен тут обосновался епископ, и городок стал центром небольшой православной епархии. После раздела Византии в 1204 году, эти земли отошли к Эпирскому царству, но его правители не смогли долго удерживать столь лакомый кусочек территории, и ионическое побережье часто подвергалось нашествиям со стороны всех соседей, от венецианцев до никейцев. Эпирские "деспоты" пытались лавировать, заключая вассальные соглашения то с неаполитанским королём Карлом Анжуйским, то с сербскими банами из рода Балшичей. Регион двести лет переходил из рук в руки, пока не пал под натиском турецких завоевателей. Османская империя воцарилась здесь на долгих 500 лет (1417-1912). Химариоты многократно поднимали восстания против османских правителей, иногда добиваясь существенных послаблений, но чаще получали жестокие ответы в виде усмирительных рейдов.

В отличие от Гирокастры, в Химаре турки не стали восстанавливать крепость, и она со временем превратилась в руины. А вот православным церквям и монастырям повезло больше, и значительное их число сохранилось до наших дней. Интересно, что в целях защитой от исламской экспансии, химариоты обратились за помощью к католической церкви, взамен обещая признать папскую юрисдикцию. Таким образом, в 16-18 веках местная православная община существовала как бы в подполье, формально считаясь католической. Греко-албанскому населению региона также удалось избежать массового обращения в ислам, и в итоге православная традиция с честью выдержала многовековое испытание.

Однако, пора посмотреть на столь историческое место своими глазами. В первый заход, мы свернули с шоссе, не доехав метров сто до нужного места, и асфальтовая дорога вывела нас прямо на пляж Ливадия, нигде не дав возможности припарковаться по пути, под стенами города-крепости. Ну раз такое дело, пользуемся случаем - купаемся под дождём и обследуем новый для нас пляж, который мы накануне видели, проплывая мимо на моторке. Вот так на общем плане выглядит пляж, и выше - Старая Химара:

Несмотря на отсутствие каких-либо пляжников, бар под соломенной крышей почему-то работал. Ливадия нам понравилась меньше нашего пляжа - по гальке было не так приятно ходить, как по песочку. Да и скалы оказались не столь живописными:

В конце пляжа обнаружилась небольшая часовня. Если бы не крест, её можно было спутать с гораздо менее святым местом. Валун и то оказался интереснее, поэтому вытеснил часовню из кадра:

Как я уже отмечал в предыдущем отчёте, стратегическую высоту над пляжем оккупирует ДОТ. Ну как тут пройти мимо?

Заметно, что типичная огневая точка албанской оборонительной системы довольно проста в изготовлении. Интересно, бетон заливался на месте, или привозились и вписывались в рельеф уже готовые конструкции? ДОТ был рассчитан на 1-2 пулемётчиков, но на их место я залазить не стал, ограничившись лишь наружным осмотром:

Наша Шкодка недолго стояла в гордом одиночестве, ведь свято место пусто не бывает. Если люди не хотят загорать, почему бы этим не заняться овечкам:

А позагорав, следует подкрепиться. Уверен, что в местном баре таким посетителям немало удивились:

Ну а мы идём на второй заход. На сей раз находим правильный вход в деревню - в неё ведёт парадная оливковая аллея:

Обратите внимание, что в местном автопарке присутствуют не только мерседесы - старый Форд не менее колоритен.

У входа стоит большая и действующая церковь Всех святых (1775). Ныне это кафедральный собор недавно возрождённой Химарской епархии. Полностью в кадр не умещается, поэтому осматриваем по частям. Трёхъярусная колокольня (1878) выглядит пропорционально и гармонично:

Базилика этим, на мой взгляд, похвастаться не может, но вытянутый объём и маленькая полукруглая апсида выглядят оригинально:

Места в соборе хватает не только клеркам и прихожанам, но и школьникам: при церкви со времени её основания действует греческая начальная школа - Ακροκεραύνιος Σχολή.

С церковного двора открываются замечательные виды на внутреннюю долину с оливковыми рощами:

Наконец, входим в жилые кварталы Химары. Средневековые улочки здесь в высшей степени атмосферны:

К сожалению, не все дома обитаемы, но даже руины выглядят величественно:

Здесь мы встретили старую монахиню, вежливо поздоровались. Узнав, что мы русские, она чуть не заплакала от радости и что-то попыталась рассказать, но мы ведь ни слова не понимаем ни по-гречески, ни по-албански.

Выходим на западный край деревни. Здесь разбит сюрреалистического вида скверик. Похоже, что это площадь св.Димитрия, которую окружают руины церкви св.Теодора и новая часовня в честь св.Космы:

С этой площадки, как на ладони виднеется пляж Ливадия, откуда мы только что прибыли:

На переднем плане - неопознанная церковь, стоящая ниже деревни и сбоку от крепости. Звонница и крест сочетаются в ней на редкость необычным способом:

Проходим дальше по улочкам деревни. При реновации, древние фундаменты и даже цоколи не разбирают, а надстраивают. Между прочим, цена за такой эксклюзив доходит до 2000 евро за квадрат:

А на приусадебных участках растут не фруктовые, а кактусовые сады:

Ближе к вершине, улицы уступают место лестницам. Что-то пытались реставрировать, но видимо, фондов не хватило, и получился весьма колоритный абандон:

Удивительно, но черепица даже без выветрившегося раствора не думает рассыпаться:

Брутальные ограды из дикого камня украшаются геранью и виноградниками:

А сама деревня окружена настоящей крепостной стеной в несколько ярусов:

Взбираемся на самый верх; здесь сама собой образовалась смотровая площадка, с которой открывается обзор практически во все стороны света. На востоке - дубовые рощи на высоте облаков:

На юге просматривается не только новая Химара, но и следующая за ней бухта:

На западе - конечно же, вид на море. К берегу спускается даже не долина, а настоящий каньон Виша, а на его ближнем к нам склоне наконец-то обнаруживается бывшая античная крепость. Сейчас от неё не осталось даже руин, но место, где стоял детинец, угадывается по ровной площадке:

С этого места видны сразу несколько православных церквей. Ближайшая к нам стоит прямо на территории крепости, но идентифицировать её мне так и не удалось.

Пришла пора возвращаться домой. На главной аллее, к стоящим там машинам добавились основные албанские транспортные средства:

Ослы в сельской местности незаменимы и выполняют огромный объём повседневной транспортной работы. По обочинам дорог, мы видели десятки животных в полной экипировке, готовых в любой момент тронуться в путь по велению хозяев - полная аналогия с припаркованными автомобилями. И неизвестно ещё, чего в Албании больше - подержанных мерседесов или старых добрых ослов.

На этом наш короткий албанский цикл подошёл к концу. Надеюсь, что мне удалось передать хотя бы часть очарования от этой самобытной, интересной и гостеприимной страны. Сюда мы обязательно ещё вернёмся:

Ничто из этого нам бы купаться не помешало, но хотелось новых впечатлений, и мы отправились за ними в старую часть Химары. Это древняя традиционная деревня, расположенная всего в двух километрах от городка на вершине не самого высокого в округе холма, поэтому туда легко добраться на машине. Одна карта скажет больше тысячи слов, поэтому я и здесь не нарушу традицию этого журнала:

Сколь-либо полной или хотя бы достоверной информации по Старой Химаре в интернете нет: все источники либо копипастят википедию, либо муниципальный (и весьма недоработанный) сайт, поэтому не обессудьте, если я не смогу правильно определить тот или иной объект.

Исторический путь Химары оказался сложнее, даже по сравнению с соседними районами Албании такими, как Гирокастра. Первые упоминания о Химаре и её крепости относятся к 6 веку, когда регион был периферийной и неспокойной частью Византийской империи. Значение Химары сильно выросло в 8 веке, когда под защитой крепостных стен тут обосновался епископ, и городок стал центром небольшой православной епархии. После раздела Византии в 1204 году, эти земли отошли к Эпирскому царству, но его правители не смогли долго удерживать столь лакомый кусочек территории, и ионическое побережье часто подвергалось нашествиям со стороны всех соседей, от венецианцев до никейцев. Эпирские "деспоты" пытались лавировать, заключая вассальные соглашения то с неаполитанским королём Карлом Анжуйским, то с сербскими банами из рода Балшичей. Регион двести лет переходил из рук в руки, пока не пал под натиском турецких завоевателей. Османская империя воцарилась здесь на долгих 500 лет (1417-1912). Химариоты многократно поднимали восстания против османских правителей, иногда добиваясь существенных послаблений, но чаще получали жестокие ответы в виде усмирительных рейдов.

В отличие от Гирокастры, в Химаре турки не стали восстанавливать крепость, и она со временем превратилась в руины. А вот православным церквям и монастырям повезло больше, и значительное их число сохранилось до наших дней. Интересно, что в целях защитой от исламской экспансии, химариоты обратились за помощью к католической церкви, взамен обещая признать папскую юрисдикцию. Таким образом, в 16-18 веках местная православная община существовала как бы в подполье, формально считаясь католической. Греко-албанскому населению региона также удалось избежать массового обращения в ислам, и в итоге православная традиция с честью выдержала многовековое испытание.

Однако, пора посмотреть на столь историческое место своими глазами. В первый заход, мы свернули с шоссе, не доехав метров сто до нужного места, и асфальтовая дорога вывела нас прямо на пляж Ливадия, нигде не дав возможности припарковаться по пути, под стенами города-крепости. Ну раз такое дело, пользуемся случаем - купаемся под дождём и обследуем новый для нас пляж, который мы накануне видели, проплывая мимо на моторке. Вот так на общем плане выглядит пляж, и выше - Старая Химара:

Несмотря на отсутствие каких-либо пляжников, бар под соломенной крышей почему-то работал. Ливадия нам понравилась меньше нашего пляжа - по гальке было не так приятно ходить, как по песочку. Да и скалы оказались не столь живописными:

В конце пляжа обнаружилась небольшая часовня. Если бы не крест, её можно было спутать с гораздо менее святым местом. Валун и то оказался интереснее, поэтому вытеснил часовню из кадра:

Как я уже отмечал в предыдущем отчёте, стратегическую высоту над пляжем оккупирует ДОТ. Ну как тут пройти мимо?

Заметно, что типичная огневая точка албанской оборонительной системы довольно проста в изготовлении. Интересно, бетон заливался на месте, или привозились и вписывались в рельеф уже готовые конструкции? ДОТ был рассчитан на 1-2 пулемётчиков, но на их место я залазить не стал, ограничившись лишь наружным осмотром:

Наша Шкодка недолго стояла в гордом одиночестве, ведь свято место пусто не бывает. Если люди не хотят загорать, почему бы этим не заняться овечкам:

А позагорав, следует подкрепиться. Уверен, что в местном баре таким посетителям немало удивились:

Ну а мы идём на второй заход. На сей раз находим правильный вход в деревню - в неё ведёт парадная оливковая аллея:

Обратите внимание, что в местном автопарке присутствуют не только мерседесы - старый Форд не менее колоритен.

У входа стоит большая и действующая церковь Всех святых (1775). Ныне это кафедральный собор недавно возрождённой Химарской епархии. Полностью в кадр не умещается, поэтому осматриваем по частям. Трёхъярусная колокольня (1878) выглядит пропорционально и гармонично:

Базилика этим, на мой взгляд, похвастаться не может, но вытянутый объём и маленькая полукруглая апсида выглядят оригинально:

Места в соборе хватает не только клеркам и прихожанам, но и школьникам: при церкви со времени её основания действует греческая начальная школа - Ακροκεραύνιος Σχολή.

С церковного двора открываются замечательные виды на внутреннюю долину с оливковыми рощами:

Наконец, входим в жилые кварталы Химары. Средневековые улочки здесь в высшей степени атмосферны:

К сожалению, не все дома обитаемы, но даже руины выглядят величественно:

Здесь мы встретили старую монахиню, вежливо поздоровались. Узнав, что мы русские, она чуть не заплакала от радости и что-то попыталась рассказать, но мы ведь ни слова не понимаем ни по-гречески, ни по-албански.

Выходим на западный край деревни. Здесь разбит сюрреалистического вида скверик. Похоже, что это площадь св.Димитрия, которую окружают руины церкви св.Теодора и новая часовня в честь св.Космы:

С этой площадки, как на ладони виднеется пляж Ливадия, откуда мы только что прибыли:

На переднем плане - неопознанная церковь, стоящая ниже деревни и сбоку от крепости. Звонница и крест сочетаются в ней на редкость необычным способом:

Проходим дальше по улочкам деревни. При реновации, древние фундаменты и даже цоколи не разбирают, а надстраивают. Между прочим, цена за такой эксклюзив доходит до 2000 евро за квадрат:

А на приусадебных участках растут не фруктовые, а кактусовые сады:

Ближе к вершине, улицы уступают место лестницам. Что-то пытались реставрировать, но видимо, фондов не хватило, и получился весьма колоритный абандон:

Удивительно, но черепица даже без выветрившегося раствора не думает рассыпаться:

Брутальные ограды из дикого камня украшаются геранью и виноградниками:

А сама деревня окружена настоящей крепостной стеной в несколько ярусов:

Взбираемся на самый верх; здесь сама собой образовалась смотровая площадка, с которой открывается обзор практически во все стороны света. На востоке - дубовые рощи на высоте облаков:

На юге просматривается не только новая Химара, но и следующая за ней бухта:

На западе - конечно же, вид на море. К берегу спускается даже не долина, а настоящий каньон Виша, а на его ближнем к нам склоне наконец-то обнаруживается бывшая античная крепость. Сейчас от неё не осталось даже руин, но место, где стоял детинец, угадывается по ровной площадке:

С этого места видны сразу несколько православных церквей. Ближайшая к нам стоит прямо на территории крепости, но идентифицировать её мне так и не удалось.

Пришла пора возвращаться домой. На главной аллее, к стоящим там машинам добавились основные албанские транспортные средства:

Ослы в сельской местности незаменимы и выполняют огромный объём повседневной транспортной работы. По обочинам дорог, мы видели десятки животных в полной экипировке, готовых в любой момент тронуться в путь по велению хозяев - полная аналогия с припаркованными автомобилями. И неизвестно ещё, чего в Албании больше - подержанных мерседесов или старых добрых ослов.

На этом наш короткий албанский цикл подошёл к концу. Надеюсь, что мне удалось передать хотя бы часть очарования от этой самобытной, интересной и гостеприимной страны. Сюда мы обязательно ещё вернёмся: