И снова дневник. 1983 год. Глава 19. Стржельчик и Сальери

Предыдущая глава

"Амадеус". По знаменитой пьесе Питера Шеффера. Вот, наконец, спектакль Товстоногова, к которому я почти не придирался. Хотя копался в каких-то дурацких мелочах и нюансах, не имеющих значения. Писал какие-то глупости, но пусть они все тут остаются.

Помню, что смотреть постановку пришлось стоя, в весьма неудобном положении, враскоряку, однако при встрече с высоким искусством такие подробности не играют решающей роли.

Но сперва - о другом, я и телевизор смотрел, и книжки читал в те годы.

Краткие пояснения даю курсивом. И для удобства решил снабдить свои старые записи заголовками и подзаголовками.

19 июня 1983 года

Алиса без чудес

Алиса Фрейндлих - всё же очень крупная актриса. В слабенькой драматургической попытке А. Белинского "Пятый десяток" она умудряется создать серьезный образ.

Эта пьеса черпает из повседневно-житейского материала, на уровне бытового диалога она вполне приемлема, с хорошими сатирическими включениями, очень точна, правдоподобна критика, вернее, реальная картина провинциального управления культуры.

Но когда Белинский вторгается в какие-то философические, психологические сферы, то он жалок и беспомощен.

Ансамбль актеров театра имени Ленсовета - ровный, посредственный и тусклый. Для Алисы написана бенефисная роль, женщина сорока лет, одинокая, неустроенная, но честная и трудолюбивая. Алиса не пользуется трагическими красками, позволяет себе лишь некоторый драматизм, в основном, вторым планом, а снаружи бодрость и оптимизм.

Но говорить об этой работе долго неинтересно, уж больно всё это серо и неглубоко. Алиса вдыхает жизнь, трогательную поэзию и грусть нерастраченного сердца, но и ее усилий мало.

В краю обезьянствующих негров

Английская новелла - целый мир. Начал его снова открывать.

Чудесные новеллы у Томаса Харди, еще пока малоизвестного мне писателя, достойного похвал. "Запрет сына" - мастерски выстроенная, написанная и прочувствованная миниатюра.

Д. Конрад - тоже явно хороший писатель. "Аванпост прогресса" - здорово! Что бы ни писали в предисловиях, по-моему, она о том, что происходит с белым человеком, даже самым ничтожным, но цивилизованным, в краю диких обезьянствующих негров, живущих по звериным законам и вовлекающих в них белых людей. Есть и ироничный подтекст о белом прогрессе, но это другая сторона проблемы, не зачеркивающая отмеченную мной.

О бесчувственности отупевших бедняков

И, наконец, блистательный английский юмор широко известного Джерома и совсем неимзвестного А. Моррисона, у которого один рассказ просто страшен. Старуха, у которой умирает сын, складывает деньги, данные ей докторами на лечение, на лекарства, в копилку, чтобы хватило на похороны сына! Даже не задумываясь его лечить. Это на уровне чеховских и вересаевских новелл о бессознательной бесчувственности отупевших бедняков.

Притча с серьезным зарядом

Ну и еще - "Волшебная бутылка, поздняя новелла Р.Л. Стивенсона, после которой я понял, что глупо недооценивал этого крупного писателя, умеющего создать и притчу с серьезным зарядом, запасом философии, и огранить, тонко выписать эту философскую мысль с помощью отличного и своеобразного стиля. Я даже захотел кое-что его перечитать, т.к. читал в чрезмерно раннем возрасте и толком не понял.

24 июня

Шеффер и Пушкин

"Амадеус" П. Шеффера - не о Моцарте и Сальери, то есть не только о них, а о вполне остросовременной проблеме взаимоотношений между посредственностью и талантом. Сальери не убивает, не отравляет Моцарта, он его морально съедает, уничтожает интригами и кознями, формально не совершая преступления.

В этом обыденном перманентном убийстве есть одна сомнительная деталь: Сальери наряжается "серым призраком" и пугает Моцарта 7 ночей подряд, потом заказывает Реквием, потом открывает свое лицо, и Моцарт умирает. Этот финал чрезмерно мелодраматичен. А остальное в норме.

Товстоногов не зря, не случайно выбрал эту пьесу, как ни своеобразно, неожиданно это было. Это его манера ставить и решать те вопросы, которые Любимов решает в "Доме на набережной". Товстоногов боится или не может, не хочет так прямо обращаться к современности, и он надел двойное облачение, двойной покров на острую проблему, выявив одновременно ее суть, не сводимую к одной конкретной эпохе, покров английского драматурга и далекой драмы XVIII века, хорошо нам знакомой по Пушкину.

Шеффер с Пушкиным никаких связей не имеет, он сам по себе, совсем о другом, о более реальных, конкретных, узких проблемах, лишенных пушкинской философской глубины, которая Шефферу и не требуется. Но, по-моему, Товстоногов обращает пьесу к Пушкину, накладывает призму его маленькой трагедии на драму Шеффера. Но истинные взаимоотношения спектакля и пьесы неясны, поскольку я не знаю оригинала, да и перевода не читал.

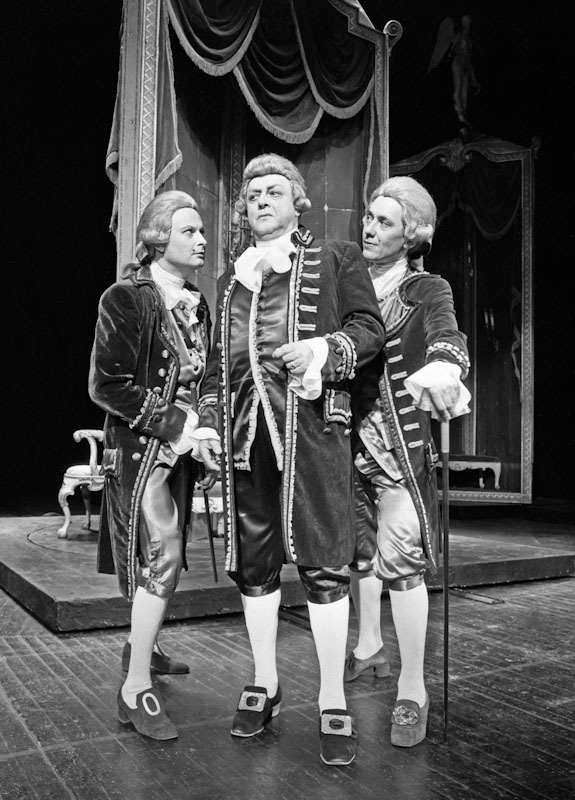

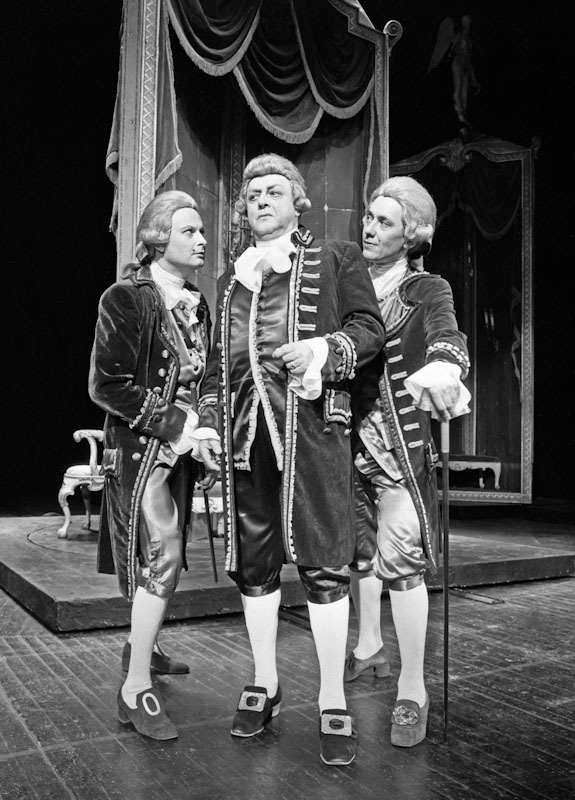

Георгий Товстоногов и артисты БДТ в костюмах из спектакля "Амадеус"

Вплоть до трагических потрясений

Сальери - Стржельчик - временами достигает трагических потрясений. Он удачно подключил философские прозрения пушкинского Сальери к герою Шеффера, но использовал и резервы самой роли, философский диалог с небом, богоборчество, обращение к Богу. Они заявлены Шеффером и укрупняют, усложняют фигуру придворного композитора. Стржельчик вкладывает в эту борьбу с Богом весь свой темперамент и минутами становится грандиозен.

Этот Сальери страшен убежденностью в своей правоте, он ищет и находит философские обоснования своим поступкам, и он не мелкий завистник. Но в искусстве он нуль, бездарность, и терзается этим трагичным для него обстоятельством.

Стржельчик начинает спектакль в образе дряхлого старика Сальери, вспоминающего старую историю. Он в дальнейшем мгновенно превращается в блестящего, чопорного придворного композитора, потом опять в растрепанного старика с безумными глазами. Эти перевоплощения превосходно исполнены, но не в них суть.

Когда Сальери начинает вспоминать историю с Моцартом, он называет свой рассказ так: "Кто убил Моцарта или виноват ли я?" Но то, что он виноват, в спектакле несомненно, так, может быть, в авторском тексте был совсем иной оттенок? Но на этот вопрос можно ответить, лишь прочтя пьесу.

Гений, не гений, какая разница

Хотя Сальери виновен безусловно, Моцарт во многом "помогает" его интригам. Играет его Ю. Демич раскованно, свободно, его главное свойство - отсутствие зажатости, порой выходящее за границы пристойности и светского лоска. Он остер на язык (и выражается сугубо современным языком, порой неприлично), неуживчив, и потому Сальери легко добивается изоляции этого гения, не умеющего дипломатничать с сильными мира сего.

Демич трогателен и в финале драматичен, но трагических красок ему не дано. Трагические тона подвластны Стржельчику - Сальери, возможно, он и испытывает разочарование трагического характера. Момент трагического прозрения наступает или когда он осознает, что он не гений (а он это рано осознает, не то что у Пушкина), или когда он видит тщету всех своих усилий после смерти Моцарта. Моцарт гремит, а о нем забыли.

Первое предположение сомнительно, реакция не та, и Сальери не меняется, еще уверен в своей победе.

Единый и неделимый образ страдальца

Второе более вероятно. Но этот важнейший момент ослаблен драматургически. Но право на трагедию, на трагическое прозрение, с оговорками, роль дает. Но очень уж вся линия поведения Сальери не подходит трагическому герою, и несмотря на свой призыв и вызов Богу, Сальери мелок, мелочен.

Это посредственность, а посредственность трагичной быть не может. Этого не добился Шеффер. этого добился актер, но обратившись к арсеналу пушкинского Сальери и кое-где вступив в противоречие с ролью, но подчинив ее своей мощной индивидуальности, чему немало помог режиссер.

Но, что самое занятное, этими поисками трагедии Товстоногов сильно заглушил современное звучание пьесы, уведя ее во вневременные сферы.

Но Стржельчик всё же смог создать единый, цельный и неделимый образ страдальца, бросившего вызов Богу, и мелкого пакостника, уничтожающего собрата по ремеслу, одновременно. Этот синтез - великая удача актера, диалектически смирившего, соединившего противоречия и автора пьесы, и спектакля. Но ему помогал режиссер всеми силами.

Спектакль - полу-монолог

Получился стройный, точно поставленный спектакль - полу-монолог. Моцарт почти равноправен, но он гармоничен и просто, хотя обвинения Демича в хамоватости, грубоватости, простоватости, на мой взгляд, несостоятельны.

Жена Моцарта - Е. Попова - играет определенную роль, как орудие интриг Сальери, Констанция простушка и весьма вульгарная девица, но не поддается обольщению Сальери - превосходная сцена, которую Стржельчик проводит упоительно, почти зримо опутывая девушку льстивыми речами. И здесь он одновременно мелок и мелко подл (ведь это мелочная гнусность - отомстить Моцарту в постели его жены) и одновременно очаровывает, приковывает к себе внимание, выглядит незаурядным обольстителем, вдруг напоминает Ричарда III в сцене с леди Анной.

Таков Стржельчик почти всегда. Его раздвоенность постоянна и, возможно, она и есть питательная среда для трагедии. Но возможен иной вариант трактовки - Сальери как заурядный кляузник-интриган, уничтожающий гения, и не менее страшный. А то в этом спектакле, несмотря на всё мастерство Стржельчика, Сальери выглядит мелодраматическим злодеем, иногда, особенно в финале, о чем я упоминал, в маске и сером плаще, это дешевый эффект низшего сорта (он действует на публику, но он слишком банален, с вековой бородой!).

Хотя этот эффект не чужд декорационному строю постановки. Э. Кочергин добился ощущения пышности и роскоши венского двора вполне экономными средствами: мерцание свечей, несколько старинных кресел и треугольные прозрачные колонны, внизу которых ниши, и там придворные. В своем вращении и световыми средствами эта декорация создает атмосферу дворца. Кроме того, использованы излюбленные товстоноговские фурки.

Сценография в ладу с эффектами

Общий строй сценографии и мизансцен величествен и графичен, нарушаем лишь ломаной пластикой Моцарта, не вместившегося в этот мир. И этот строй в ладу с театрально-мелодраматическими эффектами.

Судя по всему, этот строй заявлен Шеффером и не противоречит пьесе, написанной иногда весьма высокопарно, хотя порой разговорно-современно.

Одним словом, спектакль сложный, противоречивый и значительный. Он не случаен. Его возникновение закономерно и уместно. Но в силу усложняющих обстоятельств он не бесспорен. Стржельчик многое затмевает, оправдывает, и это самый серьезный спектакль Товстоногова из виденных мною в последнее время.

P.S. Я забыл о двух любопытных фигурах в спектакле - 2 Вентичелли (ветерка), платные доносчики Сальери, пронизывающие всё действие, комментаторы и интерпретаторы его. Но это - деталь.

Мои дневники

И снова дневник. 1983 год

"Амадеус". По знаменитой пьесе Питера Шеффера. Вот, наконец, спектакль Товстоногова, к которому я почти не придирался. Хотя копался в каких-то дурацких мелочах и нюансах, не имеющих значения. Писал какие-то глупости, но пусть они все тут остаются.

Помню, что смотреть постановку пришлось стоя, в весьма неудобном положении, враскоряку, однако при встрече с высоким искусством такие подробности не играют решающей роли.

Но сперва - о другом, я и телевизор смотрел, и книжки читал в те годы.

Краткие пояснения даю курсивом. И для удобства решил снабдить свои старые записи заголовками и подзаголовками.

19 июня 1983 года

Алиса без чудес

Алиса Фрейндлих - всё же очень крупная актриса. В слабенькой драматургической попытке А. Белинского "Пятый десяток" она умудряется создать серьезный образ.

Эта пьеса черпает из повседневно-житейского материала, на уровне бытового диалога она вполне приемлема, с хорошими сатирическими включениями, очень точна, правдоподобна критика, вернее, реальная картина провинциального управления культуры.

Но когда Белинский вторгается в какие-то философические, психологические сферы, то он жалок и беспомощен.

Ансамбль актеров театра имени Ленсовета - ровный, посредственный и тусклый. Для Алисы написана бенефисная роль, женщина сорока лет, одинокая, неустроенная, но честная и трудолюбивая. Алиса не пользуется трагическими красками, позволяет себе лишь некоторый драматизм, в основном, вторым планом, а снаружи бодрость и оптимизм.

Но говорить об этой работе долго неинтересно, уж больно всё это серо и неглубоко. Алиса вдыхает жизнь, трогательную поэзию и грусть нерастраченного сердца, но и ее усилий мало.

В краю обезьянствующих негров

Английская новелла - целый мир. Начал его снова открывать.

Чудесные новеллы у Томаса Харди, еще пока малоизвестного мне писателя, достойного похвал. "Запрет сына" - мастерски выстроенная, написанная и прочувствованная миниатюра.

Д. Конрад - тоже явно хороший писатель. "Аванпост прогресса" - здорово! Что бы ни писали в предисловиях, по-моему, она о том, что происходит с белым человеком, даже самым ничтожным, но цивилизованным, в краю диких обезьянствующих негров, живущих по звериным законам и вовлекающих в них белых людей. Есть и ироничный подтекст о белом прогрессе, но это другая сторона проблемы, не зачеркивающая отмеченную мной.

О бесчувственности отупевших бедняков

И, наконец, блистательный английский юмор широко известного Джерома и совсем неимзвестного А. Моррисона, у которого один рассказ просто страшен. Старуха, у которой умирает сын, складывает деньги, данные ей докторами на лечение, на лекарства, в копилку, чтобы хватило на похороны сына! Даже не задумываясь его лечить. Это на уровне чеховских и вересаевских новелл о бессознательной бесчувственности отупевших бедняков.

Притча с серьезным зарядом

Ну и еще - "Волшебная бутылка, поздняя новелла Р.Л. Стивенсона, после которой я понял, что глупо недооценивал этого крупного писателя, умеющего создать и притчу с серьезным зарядом, запасом философии, и огранить, тонко выписать эту философскую мысль с помощью отличного и своеобразного стиля. Я даже захотел кое-что его перечитать, т.к. читал в чрезмерно раннем возрасте и толком не понял.

24 июня

Шеффер и Пушкин

"Амадеус" П. Шеффера - не о Моцарте и Сальери, то есть не только о них, а о вполне остросовременной проблеме взаимоотношений между посредственностью и талантом. Сальери не убивает, не отравляет Моцарта, он его морально съедает, уничтожает интригами и кознями, формально не совершая преступления.

В этом обыденном перманентном убийстве есть одна сомнительная деталь: Сальери наряжается "серым призраком" и пугает Моцарта 7 ночей подряд, потом заказывает Реквием, потом открывает свое лицо, и Моцарт умирает. Этот финал чрезмерно мелодраматичен. А остальное в норме.

Товстоногов не зря, не случайно выбрал эту пьесу, как ни своеобразно, неожиданно это было. Это его манера ставить и решать те вопросы, которые Любимов решает в "Доме на набережной". Товстоногов боится или не может, не хочет так прямо обращаться к современности, и он надел двойное облачение, двойной покров на острую проблему, выявив одновременно ее суть, не сводимую к одной конкретной эпохе, покров английского драматурга и далекой драмы XVIII века, хорошо нам знакомой по Пушкину.

Шеффер с Пушкиным никаких связей не имеет, он сам по себе, совсем о другом, о более реальных, конкретных, узких проблемах, лишенных пушкинской философской глубины, которая Шефферу и не требуется. Но, по-моему, Товстоногов обращает пьесу к Пушкину, накладывает призму его маленькой трагедии на драму Шеффера. Но истинные взаимоотношения спектакля и пьесы неясны, поскольку я не знаю оригинала, да и перевода не читал.

Георгий Товстоногов и артисты БДТ в костюмах из спектакля "Амадеус"

Вплоть до трагических потрясений

Сальери - Стржельчик - временами достигает трагических потрясений. Он удачно подключил философские прозрения пушкинского Сальери к герою Шеффера, но использовал и резервы самой роли, философский диалог с небом, богоборчество, обращение к Богу. Они заявлены Шеффером и укрупняют, усложняют фигуру придворного композитора. Стржельчик вкладывает в эту борьбу с Богом весь свой темперамент и минутами становится грандиозен.

Этот Сальери страшен убежденностью в своей правоте, он ищет и находит философские обоснования своим поступкам, и он не мелкий завистник. Но в искусстве он нуль, бездарность, и терзается этим трагичным для него обстоятельством.

Стржельчик начинает спектакль в образе дряхлого старика Сальери, вспоминающего старую историю. Он в дальнейшем мгновенно превращается в блестящего, чопорного придворного композитора, потом опять в растрепанного старика с безумными глазами. Эти перевоплощения превосходно исполнены, но не в них суть.

Когда Сальери начинает вспоминать историю с Моцартом, он называет свой рассказ так: "Кто убил Моцарта или виноват ли я?" Но то, что он виноват, в спектакле несомненно, так, может быть, в авторском тексте был совсем иной оттенок? Но на этот вопрос можно ответить, лишь прочтя пьесу.

Гений, не гений, какая разница

Хотя Сальери виновен безусловно, Моцарт во многом "помогает" его интригам. Играет его Ю. Демич раскованно, свободно, его главное свойство - отсутствие зажатости, порой выходящее за границы пристойности и светского лоска. Он остер на язык (и выражается сугубо современным языком, порой неприлично), неуживчив, и потому Сальери легко добивается изоляции этого гения, не умеющего дипломатничать с сильными мира сего.

Демич трогателен и в финале драматичен, но трагических красок ему не дано. Трагические тона подвластны Стржельчику - Сальери, возможно, он и испытывает разочарование трагического характера. Момент трагического прозрения наступает или когда он осознает, что он не гений (а он это рано осознает, не то что у Пушкина), или когда он видит тщету всех своих усилий после смерти Моцарта. Моцарт гремит, а о нем забыли.

Первое предположение сомнительно, реакция не та, и Сальери не меняется, еще уверен в своей победе.

Единый и неделимый образ страдальца

Второе более вероятно. Но этот важнейший момент ослаблен драматургически. Но право на трагедию, на трагическое прозрение, с оговорками, роль дает. Но очень уж вся линия поведения Сальери не подходит трагическому герою, и несмотря на свой призыв и вызов Богу, Сальери мелок, мелочен.

Это посредственность, а посредственность трагичной быть не может. Этого не добился Шеффер. этого добился актер, но обратившись к арсеналу пушкинского Сальери и кое-где вступив в противоречие с ролью, но подчинив ее своей мощной индивидуальности, чему немало помог режиссер.

Но, что самое занятное, этими поисками трагедии Товстоногов сильно заглушил современное звучание пьесы, уведя ее во вневременные сферы.

Но Стржельчик всё же смог создать единый, цельный и неделимый образ страдальца, бросившего вызов Богу, и мелкого пакостника, уничтожающего собрата по ремеслу, одновременно. Этот синтез - великая удача актера, диалектически смирившего, соединившего противоречия и автора пьесы, и спектакля. Но ему помогал режиссер всеми силами.

Спектакль - полу-монолог

Получился стройный, точно поставленный спектакль - полу-монолог. Моцарт почти равноправен, но он гармоничен и просто, хотя обвинения Демича в хамоватости, грубоватости, простоватости, на мой взгляд, несостоятельны.

Жена Моцарта - Е. Попова - играет определенную роль, как орудие интриг Сальери, Констанция простушка и весьма вульгарная девица, но не поддается обольщению Сальери - превосходная сцена, которую Стржельчик проводит упоительно, почти зримо опутывая девушку льстивыми речами. И здесь он одновременно мелок и мелко подл (ведь это мелочная гнусность - отомстить Моцарту в постели его жены) и одновременно очаровывает, приковывает к себе внимание, выглядит незаурядным обольстителем, вдруг напоминает Ричарда III в сцене с леди Анной.

Таков Стржельчик почти всегда. Его раздвоенность постоянна и, возможно, она и есть питательная среда для трагедии. Но возможен иной вариант трактовки - Сальери как заурядный кляузник-интриган, уничтожающий гения, и не менее страшный. А то в этом спектакле, несмотря на всё мастерство Стржельчика, Сальери выглядит мелодраматическим злодеем, иногда, особенно в финале, о чем я упоминал, в маске и сером плаще, это дешевый эффект низшего сорта (он действует на публику, но он слишком банален, с вековой бородой!).

Хотя этот эффект не чужд декорационному строю постановки. Э. Кочергин добился ощущения пышности и роскоши венского двора вполне экономными средствами: мерцание свечей, несколько старинных кресел и треугольные прозрачные колонны, внизу которых ниши, и там придворные. В своем вращении и световыми средствами эта декорация создает атмосферу дворца. Кроме того, использованы излюбленные товстоноговские фурки.

Сценография в ладу с эффектами

Общий строй сценографии и мизансцен величествен и графичен, нарушаем лишь ломаной пластикой Моцарта, не вместившегося в этот мир. И этот строй в ладу с театрально-мелодраматическими эффектами.

Судя по всему, этот строй заявлен Шеффером и не противоречит пьесе, написанной иногда весьма высокопарно, хотя порой разговорно-современно.

Одним словом, спектакль сложный, противоречивый и значительный. Он не случаен. Его возникновение закономерно и уместно. Но в силу усложняющих обстоятельств он не бесспорен. Стржельчик многое затмевает, оправдывает, и это самый серьезный спектакль Товстоногова из виденных мною в последнее время.

P.S. Я забыл о двух любопытных фигурах в спектакле - 2 Вентичелли (ветерка), платные доносчики Сальери, пронизывающие всё действие, комментаторы и интерпретаторы его. Но это - деталь.

Мои дневники

И снова дневник. 1983 год