Как Северная Корея воевала с США

23 января 1968 г. Корея оказалась на грани войны. Пхеньянское радио сообщило об инциденте, происшедшем между северокорейскими патрульными кораблями и американским судном “Пуэбло” в территориальных водах КНДР.

Первая информация была довольно лаконичной, в ней указывалось, что американский вооруженный корабль вторгся в прибрежные воды КНДР в Восточном (Японском) море в точке с координатами 39º17’4’’ северной широты и 127º46’9’’ восточной долготы и “совершал преднамеренные провокационные действия”. Далее сообщалось, что, поскольку корабль-нарушитель оказал “упорное сопротивление”, патрульные суда ВМФ КНДР были вынуждены открыть ответный огонь. В результате перестрелки было убито несколько американцев и взято в плен более 80 человек. Вместе с судном водоизмещением 1000 тонн захвачено десятки единиц стрелкового оружия, зенитные пулеметы, десятки тысяч патронов и гранат, большое количество шпионского снаряжения.

В то время в мире мало кто представлял, насколько близка была наша планета к ракетно-ядерному конфликту. Внимание общественности привлекал другой район Азии - Вьетнам, где уже шла полномасштабная война. По сравнению с драматическим кризисом на Кубе осенью 1962 г., когда там тайно были размещены советские ракеты, корейский кризис был менее известен мировой общественности, но от этого он не становился менее опасным. В отличие от кризиса на Кубе, где Советский Союз был прямым и активным участником событий, военный конфликт в Корее оказался для Москвы полной неожиданностью. Пхеньян давно уже перестал делиться с Москвой не только своими планами или намерениями в части региональной безопасности, но и элементарной информацией об обстановке на полуострове. А события там развивались серьезные.

Военно-морские силы КНДР

Нарушение внутренних вод военными кораблями дело не такое уж редкое, и на такой случай существовали вполне мирные способы урегулирования недоразумений. Однако захват военного судна США в мирное время - случай беспрецедентный в мировой практике, исход которого мог оказаться роковым для страны, отчаявшейся на подобный шаг. В Москве не располагали сведениями об обстоятельствах интернирования американского военного корабля северокорейской стороной.

Было очевидно, что американскому флоту - традиционной гордости вооруженных сил - было нанесено публичное оскорбление. Но этим не ограничивался ущерб, который был нанесен США. Американские власти были публично изобличены в противоправных действиях в отношении других государств. Кроме того, США понесли потери в весьма важной для безопасности страны сфере, потеряв корабль, до отказа нашпигованный новейшей на ту пору разведывательной техникой.

Назревал скандал. Американская общественность не подозревала о том, что с одобрения администрации Л.Джонсона военная разведка занималась опасной деятельностью, связанной с проникновением в территориальные воды других государств. Выяснилось также, что командование военно-морскими силами на Тихом океане не позаботилось о безопасности разведывательного судна и его команды. Они подвергались неоправданному риску и оказались беззащитными перед небольшими патрульными катерами Северной Кореи.

Оказавшись под огнем критики, военное ведомство США искало быстрые и простые решения. Надо было как можно скорее выручать экипаж, не допустить раскрытия секретов размещенного на судне электронного оборудования. Складывалась классическая кризисная ситуация эпохи “холодной войны”. После войны 1950-1953 гг. Корея никогда не была так близка к еще одной катастрофе, как в январе 1968 года.

К чести дипломатов, они опередили военных и средства массовой информации. 23 января 1968 г. посол США в Москве Томпсон попросил о срочной встрече в Министерстве иностранных дел СССР и по поручению своего правительства передал первому заместителю министра В.В.Кузнецову просьбу оказать содействие в возвращении судна и его экипажа.

В советском внешнеполитическом ведомстве не располагали другой информацией о происшедшем инциденте, кроме скупого сообщения пхеньянского радио. Неясность ситуации и намерений участников конфликта ставила нас в трудное положение. Поэтому Василий Васильевич - весьма уважаемый в политических кругах человек и опытный дипломат заявил американскому послу, что советская сторона не может взять на себя роль посредника в связи с указанным происшествием, и рекомендовал американцам обращаться по этому поводу непосредственно к КНДР как суверенному государству.

Это была апробированная линия поведения нашего МИД, указывающая, с одной стороны, на уязвимость позиции США, не имеющих дипломатических отношений с Северной Кореей, а с другой, на то, что Москва не причастна к конфликтным ситуациям, которые время от времени возникают на Корейском полуострове.

Зимой в Москве темнеет рано. Электрическое освещение в административных зданиях зажигается рано, в 4-5 часов после обеда и выключается в конце рабочего дня, часов в 6-7 вечера. Но в высотном здании МИД на Смоленской площади окна на многих этажах светились днем и всю ночь до утра. В те тревожные дни целый ряд его подразделений работали в круглосуточном режиме. Дипломаты понимали, что в Корее назревает серьезный военный конфликт, который затрагивает интересы безопасности нашей страны. Черные лимузины и днем и ночью привозили очередную смену дежурных дипломатов, доставляли срочную правительственную почту. В ожидании пассажиров водители не выключали двигатели, чтобы не замерзнуть. Время шло, развитие событий вокруг Кореи могло повернуть в любую сторону. Требовалось что-то срочно предпринимать, но для этого необходимо было, прежде всего, обладать элементарной информацией, знать, что же все-таки произошло.

Советской стороне все же не удалось избежать посреднической роли, поскольку инцидент в Корее затрагивал интересы безопасности ее дальневосточных районов. Прежде всего, Москва информировала руководство северокорейского МИД об обращении посла Томпсона в МИД СССР. Эту миссию выполнил советский посол в Пхеньяне, которому одновременно было поручено выяснить причины и детали инцидента, а также дальнейшие намерения КНДР в этой связи.

Надежды прояснить ситуацию посол возлагал на встречу с министром иностранных дел Пак Сен Чером. Однако этот руководитель оказался, как всегда, скуп на информацию и оценки, когда дело принимало серьезный оборот. Он охотно рассказал бы о результатах своей последней охоты на фазанов или превратностях погоды, но ничего конкретного об инциденте от него услышать не удалось. Аналогичные результаты дало обращение посольства к руководству Министерства национальной обороны.

С самого начало конфликта американская сторона возлагала надежды на то, что ей удастся быстро, “по горячим следам” урегулировать проблему с минимальным для себя ущербом. Обращение к Москве за содействием не дало положительного результата, тем не менее, советы, высказанные В.В. Кузнецовым, оказались в сложившейся ситуации наиболее продуктивными. Уже на следующий день после инцидента, 24 января, американский представитель в Военной комиссии по перемирию в Корее вступил в контакт с представителем КНДР и потребовал немедленно возвратить судно и его экипаж, а также принести извинения за его интернирование в нейтральных водах. В ответ северокорейская сторона потребовала извинений от США за вторжение их судна в территориальные воды КНДР.

2

Таким образом, выяснилось, что ни одна из конфликтующих сторон не считала свои действия противоправными, что они по-разному оценивают место происшедшего инцидента. Американцы настаивали на том, что захват их судна произошел за пределами 12-мильных территориальных вод, а посему он явился актом произвола.

Северокорейская сторона оправдывала свои действия тем, что американский корабль вторгся в ее внутренние воды. Как заявил заместитель министра иностранных дел Ким Чэ Бон 24 января, данный случай не имеет отношения к вопросу о ширине территориальных вод, поскольку судно вошло в залив, который согласно международному праву считается внутренними водами. При этом он сослался на постановление своего правительства, принятое 5 марта 1955 г., в котором наряду с установлением ширины территориальных вод значительная часть Восточно-Корейского залива, где произошло задержание “Пуэбло”, объявлялась внутренними водами КНДР.

Между тем, проблема уточнения ширины территориальных вод КНДР в те времена была не совсем простая. Между Севером и Югом неоднократно возникали инциденты на море, и где бы они ни происходили, стороны преподносили их как результат вторжения во внутренние воды. Но какова их ширина, выяснить тогда не удавалось. В то время многие страны пересматривали пределы своих военных и экономических интересов на море в сторону их увеличения, и в Пхеньяне, вероятно, имелись определенные соображения на этот счет. (В интервью журналистам из Перу 2 июня 1974 г. Ким Ир Сен высказался за расширение развивающимися странами своих территориальных вод до 200 миль. 1 июля 1977 КНДР установила 200-мильную морскую экономическую зону, а с 1 августа 1977 года - зону береговой военной охраны. - Прим. авт.). По этой причине там не торопились уточнять свои позиции. Однако инцидент с американским судном вынудил Пхеньян официально подтвердить 12-мильную ширину территориальных вод.

Для того, чтобы дезавуировать утверждение американской стороны о задержании “Пуэбло” в нейтральных водах и указать на преднамеренно враждебный характер деятельности американского судна, в КНДР уже на третий день после интернирования судна было опубликовано заявление капитана “Пуэбло” Ллойда М.Бучера, в котором он полностью признавал свою вину в нарушении территориальных вод и ведении незаконной деятельности. Затем в печати появился отчет о пресс-конференции капитана и текст совместного извинения членов экипажа “Пуэбло”. В этих материалах содержался ряд сведений о самом судне и деталях инцидента, которые в какой-то степени проясняли сложившуюся ситуацию.

В частности, выяснилось, что корабль “Пуэбло” принадлежал Тихоокеанскому флоту Военно-морских сил США, его экипаж насчитывал 83 человека, включая 6 офицеров, 75 матросов и двух гражданских лиц. Последние - Данни Ричард Так (Dunnie R. Tuck) и Гарри Айрдейл (Harry Iredale) числились на судне в качестве океанографов, а на деле являлись профессиональными разведчиками. Они прибыли на судно в декабре 1967 г. по приказу начальника отдела каботажных исследований при военно-морском министерстве и занимались изучением военных объектов на территории интересующих разведку государств.

Как сообщил капитан, судно работало по планам Центрального разведывательного управления США. Там прорабатывались варианты распространения войны во Вьетнаме на другие регионы Азии, в связи с чем “Пуэбло” направлялся в прибрежные воды СССР, КНДР и Китая. Задание на проведение разведки прибрежных вод советского Дальнего Востока, береговой линии Северной Кореи и Китая получено капитаном 2 декабря 1967 г. в японском порту Йокосука от командующего Флотом США в Японии контр-адмирала Франка А.Джонсона. Корабль заходил затем в японский порт Сасэбо, а оттуда двинулся к берегам СССР. Разведка советского побережья прошла благополучно, хотя “Пуэбло”, как это видно из опубликованных карт и выдержек из судового журнала, неоднократно нарушал территориальные воды СССР.

16 января 1968 г. судно вошло в прибрежные воды Северной Кореи. Внешне оно выглядело не как военный корабль, а как малое научно-исследовательское океанографическое судно размером с небольшую яхту. Оно не поднимало флага, позволяющего определить его государственную принадлежность.

“Пуэбло” двигался вдоль восточного побережья КНДР с севера на юг, пройдя на расстоянии в 9,8 мили от местечка Кальдан (), расположенного севернее порта Чхонджин, в 11,2 мили от местечка Орандан (), в 10,75 и 11,3 мили от острова Нандо (, восточнее порта Сонджин), в 8,2 мили от мыса Ансонгап () в районе острова Маяндо (), и, наконец, в 7,6 мили от острова Ёдо () в районе города Вонсана. Отсюда, по признанию капитана, был виден дым, поднимающийся из труб домов, расположенных на берегу.

Фиксировалась численность кораблей военно-морского флота Северной Кореи, масштабы их деятельности, расположение радарных установок, велось прослушивание радио с целью выявления пунктов командования, связи, других военных объектов, а также возможности портов, характеристики других береговых сооружений, океанографические исследования, необходимые для действий подводных лодок.

При появлении катеров береговой охраны капитан предпринял попытку выйти из территориальных вод, открыв огонь по преследующим его катерам. Одновременно он попросил помощи у военных баз в Южной Корее и Японии. Но “Пуэбло” слишком глубоко вошел в прибрежные воды и не мог рассчитывать на помощь. Франк А.Джонсон приказал капитану ни при каких обстоятельствах не дать себя интернировать. Но выполнить этот приказ уже было невозможно.

22 декабря 1968 года. Представители США и КНДР подписывают документ о возвращении пленённых. С начала инцидента прошло ровно 11 месяцев.

Капитан указал точку захвата корабля: в 7,6 милях от острова Ёдо, т.е. в пределах 12-мильной зоны. В перестрелке один член экипажа американского судна был убит, трое ранено. Капитан полностью признавал свою вину в нарушении территориальных вод и осуществлении незаконной деятельности.

Это была первая информация, проливающая свет на фактическую сторону инцидента. Конечно же, надо было учитывать, что признания Ллойда М.Бучера были сделаны не на открытой пресс-конференции с участием зарубежных корреспондентов, а в условиях интернирования, что могло повлиять на его интерпретацию события в выгодном для северокорейской стороны свете. Тем не менее, информация капитана позволяла сделать определенные выводы:

Во-первых, северокорейские моряки не знали, что имеют дело с американским судном. Во-вторых, они не предполагали, что это был военный корабль. Возможно, если бы на корабле был флаг, свидетельствующий о принадлежности судна Военно-морским силам США, инцидент имел бы иной исход.

Правда, северокорейские ВМС не всегда придерживались общепринятых правил поведения военных судов в море, так как имели приказ применять оружие против “чужих кораблей”, действуя по принципу “сначала стреляй, а потом разбирайся”. Это было хорошо известно советской стороне по собственному опыту. Так они поступили с советскими судами “Унги”, “Профессор Гагаринский”, а также с судами других государств. (В 1960 г. Военные катера КНДР обстреляли советское исследовательское судно «Унги». Один матрос был убит, двое ранены. Заявление ТАСС обвинило Южную Корею в нападении на наше судно. Южнокорейские власти заявили о своей непричастности к инциденту и были готовы предоставить кинодокументы, зафиксировавшие нападение катеров Северной Кореи на советское судно. 7 июня 1990 Военный корабль КНДР таранил советское исследовательское судно “Профессор Гагаринский”. Предполагалось интернирование судна, но в последний момент власти изменили свое решение. 2 сентября 1975 ВМС КНДР обстреляли японское рыболовное судно. Красный Крест КНДР принес извинения японской стороне и выплатил семьям погибших по 20.000 долларов. - Прим. авт.)

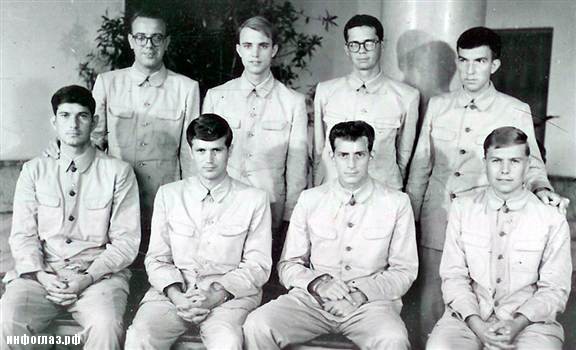

На многих фотографиях, сделанных корейцами, члены экипажа «Пуэбло» демонстрируют оттопыренный средний палец - «гавайское пожелание удачи», как они пояснили не понимающим значение этого жеста корейцам. На этом снимке особенное «дружелюбие» проявил Анжело Страно, второй справа в первом ряду.

И, в-третьих, Пхеньян неожиданно попал в сложную ситуацию, однако не ищет простых решений, а пытается использовать инцидент для достижения определенных политических целей.

Сопоставление позиций США и КНДР в самом начале инцидента указывало на то, что стороны еще не успели обременить ситуацию какими-либо непродуманными шагами, и им было достаточно обменяться извинениями, чтобы закрыть проблему. Об этом, в частности, говорил представитель КНДР в Военной комиссии по перемирию генерал Пак Чун Гук, который настаивал всего лишь на извинениях, наказании виновных и обещании не совершать подобных действий в будущем. Однако событиям было суждено развиваться по другому сценарию.

25 января президент Л. Джонсон с одобрения Национального Совета Безопасности объявил срочную мобилизацию резерва военно-воздушных и военно-морских сил США общей численностью 14.600 человек. Американские и южнокорейские войска приведены в состояние чрезвычайной боевой готовности. Атомный авианосец “Энтерпрайз” и корабли сопровождения были направлены к берегам Кореи. С Окинавы в Корею перебазировано несколько десятков истребителей США. Американская пресса обсуждала вероятность нанесения ответного удара по Северной Корее силами авиации и флота, а также уничтожения “Пуэбло” вместе с его электронной начинкой.

Насколько известно, советское военное командование не предпринимало специальных мер предосторожности в связи с инцидентом вокруг “Пуэбло”, повышенный режим боеготовности в войсках и на флоте не вводился. Однако в силу того, что в годы холодной войны флоты СССР и США действовали в постоянном контакте по принципу не упускать друг друга из виду, какая-то часть советских военных кораблей на Тихом океане находилась в зоне действий авианосца “Энтерпрайз”. По крайней мере, в печати не было сведений об опасном противостоянии флотов двух держав в этом регионе.

Возможность устранить конфликтную ситуацию малой ценой оказалась упущенной. Заработала логика эскалации силовых методов. В ответ на требование начальника штаба 8-й американской армии возвратить экипаж судна представитель командования вооруженными силами КНДР 27 января предупредил, что “если США предпримут вооруженную акцию против КНДР, американские моряки будут расстреляны”.

Для того чтобы объективно оценить позиции и действия сторон, которые оказались вовлеченными в конфликт, будет полезным напомнить об обстановке, сложившейся к 1968 г. на мировой арене. Это был апогей “холодной войны. В связи с американской агрессией во Вьетнаме отношения между СССР и США резко ухудшились. Москва провозглашала приверженность курсу мирного сосуществования, но одновременно была готова давать решительный отпор агрессивным силам. Она не слишком заботилась о том, что о ней говорили на Западе, и зачастую действовала на международной арене теми же методами, что и другие великие державы. События разворачивались на фоне ухудшения советско-китайских отношений, отсутствия взаимопонимания между Москвой и Пекином по кардинальным проблемам разрядки международной напряженности. Трудовая партия Кореи пыталась удержаться на нейтральных позициях в споре между Москвой и Пекином, но, в конечном счете, встала на сторону Китая, подключившись к кампании по разоблачению Советского Союза в “сговоре с империализмом”. (Северокорейская пресса публиковала практически все китайские полемические материалы с критикой советской внутренней и внешней политики. В мае 1960 г. пресса КНДР перепечатала китайскую статью “Да здравствует ленинизм!” содержащую критику КПСС за то, что она “исказила учение Ленина о неизбежности войн, пока существует капитализм”. 24 ноября 1962 г. «Нодон синмун» опубликовала статью “Выше знамя марксизма-ленинизма”, решение СССР вывезти свои ракеты с Кубы оценивались как предательство интересов Кубы. 28 октября 1963 г. «Нодон синмун» опубликовала статью “Защитим лагерь социализма”, где СССР обвинялся в заговоре с целью свержения руководства ТПК. - Прим. авт.)

Все более четко стали выявляться различия в нашей и северокорейской оценке мировой ситуации и проблем Корейского полуострова. Руководители КНДР считали, что войны не следует бояться и что “без антиамериканской борьбы нельзя думать ни о победе великого революционного дела, ни о мире во всем мире и прогрессе человечества.

Пхеньяном была разработана своеобразная тактика действий на международной арене. Суть ее заключалась в том, чтобы создать единый фронт борьбы против американского империализма, распылить его силы на многих направлениях, “оторвать ему руки, затем - ноги и, в конечном счете, перерезать ему горло “.

Аналогичные мотивы отчетливо просматривались в политике Северной Кореи в отношении Юга. Объединение Кореи рассматривалось в Пхеньяне как задача, которая “не терпит ни малейшего промедления”. Там считали, что в Южной Корее вскоре произойдет революция, в ходе которой произойдет объединение страны. В этом случае, по словам корейских лидеров, потребуется вооруженная помощь со стороны Севера, что приведет к войне, которая перерастет рамки локальной, распространится на СССР и КНР, с которыми у КНДР существуют союзные договоры.

Выводы Пхеньяна о “назревании революционной ситуации на Юге” не подтверждались имевшейся в Москве информацией. Вместе с тем было очевидно, что социальное и экономическое соревнование между Севером и Югом все более превращалось в гонку вооружений, балансирование на грани серьезного военного конфликта. Концентрация вооруженных сил на полуострове достигла значительного уровня. Южная Корея, где проживал 31 млн. человек, имела тогда 620-тысячную армию и более двух миллионов резервистов.

На Юге дислоцировался 50-тысячный корпус американской армии, оснащенный новейшим оружием, включая тактическое атомное оружие. КНДР насчитывала 14 млн. человек населения, 500-тысячную армию и народное ополчение, превышавшее миллион человек. Таким образом, на полуострове концентрировалось в основном вблизи демилитаризованной зоны более миллиона солдат, более трех миллионов хорошо обученных резервистов также были готовы к боевым действиям.

В октябре 1966 г. КНДР взяла курс на форсирование военного строительства, отдавая отчет в том, что это пагубно отразится на экономической ситуации в стране. Были поставлены задачи превратить армию в кадровую, модернизировать ее, вооружить весь народ, создать материальные резервы для ведения войны длительное время. По неофициальным подсчетам советских экономистов, более половины государственного бюджета КНДР расходовалось в те годы на военные нужды и оборонное строительство.

В гонке вооружений не отставала и Южная Корея, чему в немалой степени способствовала война во Вьетнаме. Военные расходы Республики Корея за пять лет (1965-1969 гг.) возросли почти в три раза. Резко увеличились размеры американской военной помощи. Если до начала вьетнамской войны (1961-1965 гг.) они составили 815 млн. долларов, то в ходе этой войны (1966-1970 гг.) они увеличились до 1,68 млрд. долларов. 300 тысяч южнокорейских солдат в составе дивизии “Тигр” и бригады морской пехоты “Голубые драконы” приобрели во Вьетнаме боевой опыт. В Сеуле делались заявления о готовности принять вызов Северной Кореи и нанести ей военное поражение в начале 70-х годов.

Участились вооруженные инциденты в районе демилитаризованной зоны, которые нередко завершались продолжительными артиллерийскими перестрелками, нападениями на корабли и самолеты друг друга. По данным командования ООН, число серьезных вооруженных столкновений в 1967 г. достигло наивысшего уровня за период после окончания корейской войны. В 1966 г. их было 50, в 1967 г. - 829, в 1968 - 761, в 1972 - 1.

За два дня до инцидента с американским судном “Пуэбло” в центре Сеула произошло нападение на дворец президента страны. Оставшиеся в живых нападающие сознались, что являются военнослужащими северокорейской армии и имели задание убить президента. Пхеньян отрицал свою причастность к случившемуся.

Следует отметить, что в политическом руководстве СССР не было заблуждений относительно того, в какую сторону развиваются события на полуострове. Курс на форсирование объединения Кореи вступал в противоречие с задачей сохранения мира и безопасности на Дальнем Востоке и ставил под прямую угрозу интересы Советского Союза. Советские лидеры настоятельно рекомендовали северокорейскому руководству проявлять сдержанность, не провоцировать другую сторону, не давать повода, чтобы КНДР обвиняли в нагнетании военной напряженности. Советский руководитель Л..И.Брежнев, человек в прошлом военный и достаточно прямой в суждениях, не раз напоминал руководителям КНДР об уроках корейской войны 1950-1953 гг., которая ничего кроме горя и разрушений не принесла корейскому народу.

В Москве пытались прогнозировать развитие событий и приходили к неутешительным выводам: вопреки своему желанию наша страна может быть втянута в военный конфликт на Корейском полуострове. Такая возможность была заложена в договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и КНДР, который был подписан в Москве 6 июля 1961 года. Статья первая договора предусматривает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, то другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.

Столь жесткие и безусловные обязательства в военной области в то время не имели прецедентов. Не предусматривались какие-либо дополнительные процедуры или согласования, которые должны были предшествовать военным действиям, не оговаривалась адекватность ответных мер, их временные рамки.

События в Корее принимали все более опасный характер, под угрозу ставились интересы СССР. Главной заботой для Советского Союза в связи с договором стала проблема, каким образом не допустить перерастание вооруженных инцидентов в прямое военное столкновение. Складывалась парадоксальная ситуация, когда поводом к локальной войне мог стать любой незначительный конфликт. Причем, у нас даже не спрашивали, готовы ли мы участвовать в такой войне, а тем более в мировой термоядерной. Получалось так, что нашу участь и судьбу нашего государства, воевать нам или не воевать - все это определяли в Пхеньяне. Более нелепой перспективы трудно было вообразить, но именно так рассуждали некоторые северокорейские руководители. Посещая Москву, они откровенно говорили: “Мы вам потом скажем, когда в Корее начнется война, а пока было бы хорошо уже сейчас получить от вас побольше оружия.”

К концу 1967 г., спустя шесть лет после подписания союзного договора встал вопрос о необходимости уточнения характера вытекающих из него обязательств. Другими словами, речь шла о том, как предотвратить втягивание СССР в военный конфликт на Корейском полуострове.

В январе 1968 г. советским руководством было принято решение относительно толкования советско-корейского договора как сугубо оборонительного, призванного обеспечить мир и безопасность на полуострове. Утверждалась концепция, которая давала Советскому Союзу возможность выбора средств реагирования на военную ситуацию в Корее с тем, чтобы уменьшить опасность вовлечения в военный конфликт на полуострове. Смысл подготовленного экспертами документа состоял в том, что наша страна могла выполнить свои военные обязательства только в случае, если: КНДР не спровоцировала вооруженное нападение крупного масштаба, не вовлечена в конфликт в силу обязательств по договору с другим государством, не оправдывает конфликт интересами объединения страны. Кроме того, военным акциям в любом случае должны предшествовать консультации сторон.

Внутри корабля

По случайному совпадению концепция была одобрена буквально за неделю до инцидента вокруг американского судна “Пуэбло”. И хотя кризис оказался неожиданным для Москвы, там вполне представляли, чем он мог обернуться для Советского Союза и как следует действовать в подобной ситуации.

Пока военные корабли и авиационные соединения приводились в состояние боевой готовности, на дипломатическом фронте события разворачивались с нарастающей быстротой. 25 января представитель США в ООН Гольдберг официально обратился к председателю Совета Безопасности с просьбой о срочном созыве Совета в связи с захватом судна “Пуэбло” в нейтральных водах. В его письме также указывалось, что режим перемирия в Корее неоднократно нарушался в последнее время, в частности, упоминался инцидент, связанный с попыткой покушения на президента Южной Кореи.

В тот же день посол США в Москве вручил послание президента Л.Джонсона председателю Совета Министров СССР А.Н.Косыгину, в котором обращалось самое серьезное внимание на действия северокорейских властей и выражалась надежда на то, что советское правительство использует все свое влияние, чтобы убедить Пхеньян немедленно освободить “Пуэбло” и его команду.

Тревожный тон послания подтверждал существовавшие в советском руководстве опасения относительно возможности наихудшего варианта развития кризиса. Надо было убедить американцев в необходимости проявлять сдержанность. В ответном письме А.Н.Косыгина Л. Джонсону от 27 января советская сторона заявила, что не разделяет ту интерпретацию событий, которую дают им в США. Обращалось внимание на опасные последствия, которые могла бы повлечь за собой милитаристская кампания, развернутая в США в связи с инцидентом вокруг захвата “Пуэбло”. Советский премьер отмечал, что попытки применить в отношении КНДР методы давления могут лишь осложнить возможность урегулирования конфликта, и предостерегал Л.Джонсона от принятия опрометчивых действий.

Информация о письме Л.Джонсона и о нашем ответе на него была срочно направлена в Пхеньян. В комментарии к обмену посланиями советская сторона выражала надежду на то, что корейское руководство учтет все обстоятельства, вытекающие из международной ситуации, так и из внутриполитической обстановки в США, подчиненной интересам предстоящих президентских выборов, которые могут толкнуть американскую сторону на опасные действия.

Одновременно советскому представителю в Совете Безопасности ООН было дано указание возражать против включения в повестку дня Совета жалобы США на действия КНДР, а если это не удастся сделать, то добиваться ослабления военного противостояния сторон и перевода кризиса в русло переговоров.

В целом же, СССР был существенно ограничен в принятии других шагов, возможных в подобной ситуации, поскольку он не располагал достаточной информацией о случившемся. Проблема информации, политических консультаций всегда была слабым местом в наших отношениях с КНДР.

Первая информация об инциденте была получена советской стороной во время встречи советского посла с Ким Ир Сеном 28 января. Подтвердилось наше предположение о том, что северокорейцы не имели намерений задерживать это судно, не знали, что это военный корабль и кому он принадлежит. Попутно выяснилась немаловажная деталь. По словам Ким Ир Сена, никто не догадался точно зафиксировать точку, где закончился процесс задержания судна, уходившего в открытое море. Таким образом, стало ясным, что первоначальная версия Пхеньяна о задержании судна в территориальных водах оказалась неточной.

Корейское руководство, как говорил Ким Ир Сен, было настроено быстро урегулировать инцидент, но это оказалось невозможным в связи с угрозами США нанести удар по городам Северной Кореи. Он заверил, что в Пхеньяне не желают войны, не будут поддаваться на провокации и намерены вести дело к разрядке напряженности, консультируясь с Советским Союзом.

Информация Ким Ир Сена была оценена в Москве позитивно, она свидетельствовала об отсутствии у Пхеньяна намерений расширять конфликт. Оставалось, правда, неясным, когда и как предполагается решать проблему американского судна и его команды. Создавалось впечатление, что Северная Корея не торопиться искать выход из сложившейся ситуации.

Сопоставление высказываний Ким Ир Сена с практическими шагами корейской стороны создавало впечатление, будто в Пхеньяне есть люди, которые придерживался более жестких позиций в отношении американского судна. Но представить себе такую ситуацию в реальных условиях Северной Кореи было немыслимо. Можно допустить, что военная верхушка проявляла готовность к решительным действиям, только вряд ли она стала бы противоречить мнению Верховного главнокомандующего. Скорее всего, мы здесь столкнулись со своеобразной тактикой Пхеньяна в сфере информации.

26 января министр обороны КНДР Ким Чан Бон передал советскому послу просьбу своего правительства о срочной поставке средств ПВО в связи с вероятной возможностью налетов американской авиации на Пхеньян и другие города страны. Эта просьба, скорее всего, была удовлетворена.

Информация Ким Ир Сена вселяла надежду на мирный исход конфликта. Одновременно выяснилось, что и другая сторона в принципе не против решить его мирными средствами. Об этом говорилось в письме государственного секретаря СШАД. Раска, которое он направил министру иностранных дел СССР А.А.Громыко 29 января.

Он сообщал, в частности, что президент Л.Джонсон проявляет в вопросе о “Пуэбло” сдержанность и исходит из того, что скорейшее возможное урегулирование положения было бы в интересах всех сторон. Далее в письме госсекретаря излагались обстоятельства захвата корабля США “Пуэбло” в международных водах. Американская сторона, писал Раск, может предоставить магнитофонные записи радиограмм капитана “Пуэбло”, а также командиров корейских катеров о местонахождении корабля во время его задержания. Он сослался при этом на статью 23 Женевской конвенции 1958 г., в которой говорится, что если какой-либо военный корабль не соблюдает правил прохода через территориальные воды, то прибрежное государство может потребовать от него покинуть эти воды. Раск отметил, что хотя КНДР не является участником Женевской конвенции 1958 г., однако положением статьи 23 лишь подтверждается обычная норма международного морского права.

Из письма напрашивался вывод о том, что позиции обеих сторон в конфликте были небезупречными. Спорными оставались проблемы идентификации судна “Пуэбло” как военного, определения места начала и конца его задержания и ряд других деталей. В то же время различия в оценках как раз и давали повод для поиска приемлемого решения проблем за столом переговоров.

28 января состоялась первая встреча офицеров связи в Пханмунчжоме, где американская сторона передала корейской стороне письмо, в котором предлагалось провести закрытые переговоры по вопросу о “Пуэбло”. Письмо не было принято по той причине, что оно не содержало подписи и даты. На последовавших затем встречах офицеров связи 30 января и 1 февраля рассматривались документы, отвечающие необходимым требованиям, а также порядок проведения неофициальных переговоров между представителями США и КНДР.

Корейцы охотно водят экскурсии по «Пуэбло» и рассказывают

о деталях этого инцидента.

Окончание статьи читайте на сайте ИНФОГЛАЗ.РФ

старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Вадим Павлович Ткаченко

![]() You can watch this video on www.livejournal.com

You can watch this video on www.livejournal.com

А так же как вы помните, мы недавно обсуждали Что стоит за конфликтом США и Северной Кореи?

--