Откуда берутся деньги. Просьба страусов не пугать, - пол бетонный !

Оригинал взят у novijmir в Откуда берутся деньги. Просьба страусов не пугать, - пол бетонный !

ПРОДОЛЖЕНИЕ 5

Предыдущая часть

Начало здесь

«Просьба страусов не пугать, - пол бетонный!».

(!) Небольшое но очень важное уточнение:

Количество собственно " денег" обеспечивающих работу реальной экономики в обороте невелико. А "накопленная денежная масса" в основном представляет собой "ценные бумаги" купленные за настоящие деньги в различных финансовых учреждениях (например ФРС), которые возвращают деньги в оборот в виде новых кредитов. (Другими словами, - это "долги" а не деньги.) Хотя на "ценные бумаги" не купишь булку хлеба и не выплатишь их в виде заработной платы, - но зато они приносят небольшой процент. Их также всегда можно продать на рынке ценных бумаг и получить за них "настоящие деньги" которые можно использовать в реальной экономике. (Именно поэтому к ним часто относятся как к деньгам.)

Всегда...., - кроме случая "испуганных страусов". Если они вдруг решают, что их "ценные бумаги" ничего не стоят или стоят меньше чем на них написано, - они попытаются массово продать их на рынке, - получить и спрятать в сейф "ликвидность". То есть реальные деньги. Что приведет, как ни странно, не к инфляции а к дефляции (изыманию реальных денег из экономики и повышению их стоимости).

Т.к. обслуживать движение товаров (платежи) по экономике при помощи "ценных бумаг" еще не научились, - это приведет к недоступности и росту стоимости обычных денег, а значит еще большей дефляции и коллапсу всей производственной сферы.

А вот уже остановка производства приведет к отсутствию товаров, - и далее неважно у кого сколько денег. Еды на всех не хватает, - значит в любом случае голод.

(В последнее время курс доллара на мировых рынках не перестает удивлять своей силой. Только против евро с июля месяца доллар укрепился более чем на 14% с 1.60 до 1.37. Хотя казалось бы, с какой стати? Источником всех проблем является именно американская экономика, почему в такой ситуации американская валюта выигрывает? Также интересно, как долго повышенный спрос на доллары может сохраняться, особенно в связи с одобрением «Плана Полсона» и грядущим колоссальным выбросом на рынок Treasuries и «зеленых». Простое объяснение этому процессу можно посмотреть в этой статье. "Как европейские банки торговали обезьянами")

Вывод:

Обращения (круговорота) денег в действительности не существует. Они ходят не по кругу, как пытаются изображать в учебниках по экономике. Они ходят «снизу - вверх» по нашей воображаемой пирамиде.

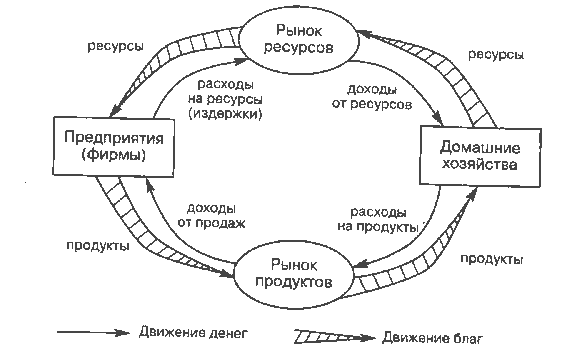

Посмотрите как изображает движение денег учебник по макроэкономике. Он игнорирует понятие прибыли. Деньги просто бегут по кругу навстречу товарному потоку. Социализм, ни дать ни взять. Никто из субъектов экономики не пытается "отщипывать" от этого потока свой процент. И в общем понятно почему. В замкнутой(!) экономике любые нарушения денежного потока будут приводить к точно таким же нарушениям товарного. Если кто-то выхватил из него и не потратил свои 100 рублей, то ровно на 100 рублей не было продано каких-то товаров. (А в случае мультипликации по цепочке производств, то в разы больше) Они просто остались лежать на складе.

Понятие прибыли хорошо описывается в других книгах. Откройте любой учебник по "экономике предприятия". (Их множество в любом книжном магазине) Но такие учебники всегда рассматривают только маленький фрагмент экономики и только как "открытую систему". И категорически не хотят ввязываться в дискуссию о том, каким образом прибыль отражается на экономике в целом.

Да, конечно. Придумано некоторое количество приемов, которые отчасти выправляют ситуацию приводя ее к изображенной на рисунке. Прогрессивные налоги, денежная эмиссия, финансовые рынки... Но все это происходит за счет все большего накопления противоречий между этими двумя "экономиками". Микро- и макро-. (То есть они могут сосуществовать только временно.) Никто не отвечает на вопрос, каким образом можно избежать избыточного накопления "заработанной" денежной массы (в действительности, - долгов) в экономике с ссудным процентом.

Дальше кончается логика и математика, и начинаются экономические пляски с бубном.

1) Прогрессивные налоги надо как-то обходить...- успешно придумываются оффшоры и деньги точно так же исчезают из оборота, как и без этого налога.

2) Долги надо как-то возвращать, но вернуть их нельзя. Просто невозможно. Их можно вернуть, только заняв еще (если дадут).

3) И... парадокс. Порожденную госрасходами денежную массу, которая выполнила свою функцию по оживлению производства и добежала до верхушки финансовой пирамиды нельзя использовать. Если заработанные "хозяевами" деньги хлынут на покупку реальных активов, это приведет лишь к тотальной инфляции (или дефляции. См. предыдущее замечание.). Эти деньги нужно как-то связать. Для этого придумываются "ценные бумаги", "рынок ценных бумаг"... и т.п.

Думаете, описанная модель выдумана от начала до конца и не имеет ничего общего с действительностью? Ошибаетесь.

"...трудно пройти мимо статистики рынка производных финансовых инструментов (деривативов) в отчёте BIS (Банк международных расчётов) - уж больно числа впечатляют: судя по данным первых трёх кварталов, в целом за 2006 год оборот только биржевой торговли фьючерсами и опционами достигнет 1.8-1.9 квадриллиона (тысячи триллионов) долларов - из них 70% приходится на деривативы процентных ставок (в основном долларовых). А ведь есть ещё и мощный внебиржевой рынок (OTC, номинал обращающихся инструментов 370 трлн. долларов), и рынок обмена валют (годовой оборот около 600 трлн. долларов) - для полноты картины жуткого деривативного навеса остаётся только напомнить, что мировой ВВП составляет всего лишь 60 трлн. долларов..."

В таких условиях реальная экономика выступает в виде "тонкой прокладки" между Центробанком и виртуальными финансовыми рынками. Но именно в ней, в этом «мировом ВВП» - определяется «ценность» ничтожного количества (по сравнению с долгами "инвестору") обращающихся в ней денег.

(Более подробное рассмотрение вопроса показывает, что экономика зажата на самом деле не между эмиссионным Центробанком. А между обычными коммерческими банками с одной стороны и финансовыми рынками с другой.)

Забавно, что пока долговые обязательства не предъявляются к оплате, никто не обращает внимания на опасность колоссального несоответствия объемов долгов, - имеющейся в обороте денежной массе (точнее говоря " денежной базе"). Все заняты только "ласковым щекотанием брюшка инвестора", чтобы он не задерживал у себя и возвращал в оборот экономики деньги, под обещание процентного заработка. Чем больше накапливается долгов, тем большую скорость должна набирать экономика чтобы обеспечивать проценты по ним. И тем больше страх перед нервозностью инвестора, который испугавшись убытков, попытается "продать долги" и выхватить ликвидность из экономики. (Или просто не реинвестировать ее обратно.)

Дорога под реальной экономикой заканчивается мгновенно. А "эксперты" воздевают руки к небу, - "кризис"!

-----------------------

"Уравнение" обмена.

Важно понимать, что «оборот денег» и «количество денег в обороте» это не одно и то же. При всей, казалось бы, очевидности, - многие почему-то не видят разницы.

Эти параметры связаны между собой, но не независимы и, тем более, не равны. Это зависимость от:

1) от количества денег в обращении,

2) от скорости их обращения (или от среднего количества переходов денег в обмен на блага в течение года)

3) от объема торговли (или от суммы стоимости благ, купленных на деньги).

И вычисляется по формуле "Ньюкомба-Фишера".

MV=PY.

Где, - M - общая денежная масса. V - скорость обращения денег. (число оборотов одноименной единицы в течение года).

Таким образом произведение MV - суть "уплаченные деньги" за год.

P - средняя стоимость товара. Y - годовой реальный продукт (количество товаров).

То есть произведение PY - есть "полученные деньги" за год.

Безусловно, пользоваться такой формулой для практических расчетов, мягко говоря, сложно в силу неопределенности составляющих ее величин.

(Что такое «средняя» скорость обращения? Какой из денежных агрегатов считать «деньгами»? М0? М1? М2? М3?.... Если с М0 и М1, все относительно(!) понятно, то по поводу остальных агрегатов, - "ни среди экономистов, ни среди государственных должностных лиц нет единства мнений о том, из каких отдельных элементов состоит денежная масса в экономике".)

Небольшое отступление про денежную массу и денежный агрегат М2: (Агрегат "после включения банковского мультипликатора".) Существует целый ряд денежных агрегатов, используемых для контроля за денежным обращением. Однако денежный агрегат М2 вообще не пригоден для этой цели. Он включает в себя наличные денежные средства, денежные средства на расчетных счетах (до востребования) и деньги на срочных вкладах. Деньги на срочных вкладах не могут явиться "денежным предложением", так как они заморожены (дезактивированы) условиями своего хранения. "Денежным предложением" являются лишь наличные деньги и средства на расчетных счетах (до востребования). Да и то с оговорками. Более того, сам счет агрегата М2 некорректен. Действительно, если в банке появился срочный депозит, то он, естественно, входит в подсчет агрегата М2. Однако банку надо зарабатывать средства для оплаты процентов по этим депозитам. Поэтому он сразу же выдает по ним кредит. Кредитные средства попадают на расчетный счет и также будут учитываться в составе агрегата М2. Другими словами, фактически имеем двойной счет. Таким образом, увеличение агрегата М2 может произойти даже без всякого увеличения денег в системе, а лишь благодаря тому, что часть денег со срочного счета (депозит) перешла на расчетный счет. Ясно, что это полная нелепость.

Но вернемся к формуле Фишера. Несмотря на то, что в ней не все понятно, тем не менее, постарайтесь ее понять и запомнить. В ней сразу же видны не всегда очевидные причины «инфляции»-«дефляции».

Например, замедление скорости обращения денег (уменьшение количества (объема) транзакций во времени), автоматически приводит к «спросу» на дополнительные деньги. Или к увеличению их покупательной способности, если Центробанк по каким-либо причинам не удовлетворяет этого спроса. (Дефляция) И наоборот. Ускорение денежного обращения высвобождает денежную массу, которую должен «вобрать» в себя Центробанк как кредитор последней инстанции, чтобы не допустить обесценивания денежной единицы. (Инфляции)

Наглядное механистическое объяснение со всей теорией находится здесь.

Посмотрели? Прочитали? Простите за сарказм. Это все не ерунда. Это написал Ирвинг Фишер - известный американский экономист-математик, профессор политической экономии Йельского университета США и основоположник теории монетаризма. На сегодняшней день, монетаризм является официальной теорией таких международных финансовых организаций, как Международный Валютный Фонд (МВФ), Международный банк Реконструкции и Развития (МБРР), Всемирный Банк (ВБ).

А теперь включаем мозг, вспоминаем школьную математику и начинаем напряженно думать над формулой.

В левой части уравнения у нас средняя денежная масса (выраженная в деньгах), - умноженная на ее использование (объем покупки) в единицу времени (год). В правой средняя стоимость товара (выраженная в деньгах), - УМНОЖЕННАЯ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (объем продажи) В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ (ГОД).

Ау, Люди! У вас с головой все в порядке? Вы вообще-то ходили в школу? Чем вы занимаетесь уже почти столетие? (Впервые книга вышла в свет в 1911 г.) По каким картам летаете?

От того что вы умножили (разделили) левую и правую часть уравнения на одно и то же число (год), - уравнение не меняется. Вы можете подставить сюда вместо "года", что угодно. Хоть "заряд электрона", "постоянную Планка" или "массу солнца", - это ничего не изменит. Эта размерность просто сокращается, и мы получаем что:

ВВП=P

Где ВВП - сумма всех денежных транзакций. То есть ВВП страны. P - общая стоимость проданных товаров. (И эта формула верна для любого временного интервала. Не обязательно годового. И за столетие. И за неделю...)

Давайте попробуем переписать уравнение обмена в составляющих его размерностях. (так же, как пишут при решении задачи по физике в школе чтобы не ошибиться.)

k". В уравнении Фишера этот "k" является не постоянным коэффициентом, - а переменной составляющей зависящей от непредсказуемой величины банковской мультипликации. (Один и тот же "рубль" мог быть выдан один раз в зарплату и положен в чулок. А мог бы десять раз быть, - "положен на "депозит", тут же быть выдан в "кредит" оплачен кому-то и снова вернуться, но уже на другой "депозит" и т.д." Соответственно и "k" - изменилось бы в десяток раз.) На которую всегда можно списать соотношение произвольных изменений цен и денежных масс.

Люди, вам не страшно? Вас 6 миллиардов. Вам 100 лет назад написали формулу, о том, что цена товара равна деньгам за него уплаченным. И эту тупость, которую понимает любая торговка на базаре, положили в основание главенствующей экономической теории. Неужели в нобелевском комитете присуждавшем премии целой толпе лауреатов, взявшим этот бред в основу своих работ не нашлось хотя бы одного сельского учителя знающего математику? Для этого не нужно высшего образования. Достаточно просто учиться в школе. Поверьте, - хотя бы иногда думать, - увлекательное занятие. Возможно ли такое в физике? Математике? Химии?... Может быть, обычная школьная математика, ее правила сложения-умножения уже не действуют на территории экономической «науки»? Тогда в каком учебнике можно просмотреть «правильную»?

(Небольшое отступление!) (Если Вы еще немного "помедитируете" над формулой, то поймете, что никаких "денег", как самоценной "реальности", уравновешивающей товарную массу всей остальной экономики не существует. Существует только "соревнование цен" между различными субъектами экономики. То есть в действительности мы имеем только одну половину уравнения. (По разные стороны знака равенства должны стоять цены и объемы потоков разных отраслей). А "деньги" это только внутренний "посредник" с помощью которого выполняется взаимозачет. Они не имеют права стоять по по другую сторону знака равенства.

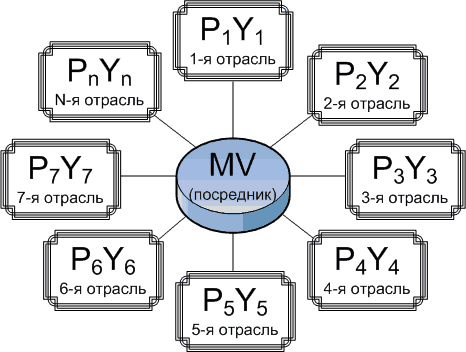

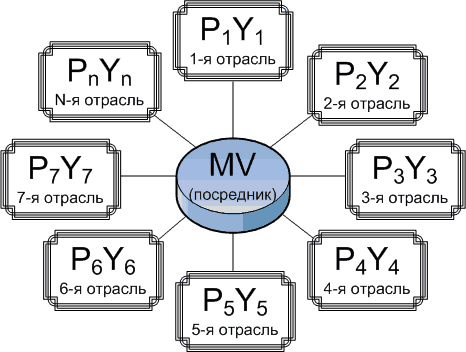

То есть логически-корректное уравнение Фишера должно оперировать с сегментами экономики (а не быть приравнено ко всей экономике) и выглядеть примерно так:

(одна отрасль P1Y1) = (посредник MV) = (P2Y2 другая отрасль)

Разумеется в таком виде оно годится лишь для экономики из двух отраслей (модель мельника и пекаря работающих друг для друга). В случае реальной экономики уравнение будет не "линейным" из двух отраслей а множественным. Что-то вроде звезды вокруг уравнивающего "посредника". При этом V - имеет несколько иной смысл. Это просто мультипликатор.

И в случае сбалансированной экономики, - то есть равновесия "цен" и "объемов товарных поставок" различных субъектов друг-другу, - деньги не нужны. Их количество должно стремиться к нулю (а расти должен "мультипликатор"- V, - который является показателем "взаимозачетности" товарных потоков ).

И наоборот. При полной разбалансированности экономики, когда одни отрасли только производят, а другие только потребляют, - деньги начинают возрастать, - так как они будут отражать чей-то безвозвратный, непогашаемый встречным потоком товаров или услуг долг (а "мультипликатор" при этом будет падать. Так как "взаимозачитывать" нечего.) .

Или, еще точнее можно сказать, что в несбалансированной экономике в одной из отраслей будет надуваться денежный пузырь, а в отраслях контрагентах противоположный ему "отрицательный" пузырь долга. Когда все деньги, которыми оперирует "посредник" для проведения сделок уйдут в денежный пузырь, - экономика остановится. И "экономисты" всех мастей заверещат о недостатке денег. Хотя в действительности денег более чем достаточно и проблема вообще не в деньгах. Просто нет политической воли привести в соответствие структуру цен между отраслями экономики. Так как это автоматически означает снижение чьей-то прибыли или темпов развития.

Поэтому, (уж простите за кощунство и попрание основ) для бескризисного развития, управляющий орган (государство) должен безоговорочно контролировать не только и не столько денежную массу в стране (номинальный рост которой говорит только о плохой работе государства), - сколько баланс и структуру цен своих внутренних хозяйствующих субъектов. Причем контролировать этот баланс не с подачи заявок лоббистов отдельных отраслей и не прятать проблему в "экспорт-импорт", перенося ее на неконтролируемый международный уровень - а управлять обществом на базе некоей матрицы своих представлений о направлении развития данного общества. Государство должно составить свою "таблицу приоритетов". Решить, будет ли это общество "духовным", или "потребительским", или "технократическим", или еще каким-либо. И пропуская внутренние транзакции через "посредника MV" отфильтровывать денежные потоки накладывая их на "таблицу приоритетов". Подталкивая, таким образом развитие общества в нужном направлении. (При этом категорически нельзя обращать никакого внимания на вопли о потери прибыли "страдальцев" обделяемых отраслей. Даже на крики о том, что они платят больше всех налогов. Так как эти налоги платятся как часть из порождаемого их прибылью дисбаланса. Но только часть! Если государство решило, что ему важнее образование, чем рост производства пива, то так тому и быть. Инвестиции "в пиво 30 новых сортов" задушить и перенаправить их в строительство школ. И потерянная прибыль пивоваров, - это их личное горе. Пусть переквалифицируются в учителей.)

Уравнение Фишера неверно не столько "математически", - оно неверно в первую очередь логически. Деньги возникают не "сбоку" от экономики, а внутри нее. (Какая неожиданная мысль!) И являются показателем ее сбалансированности. В случае идеального баланса, - денег нет. Они просто не нужны. В случае же больной, несбалансированной экономики, - их максимальное количество.

Если медитация удалась, - можете задуматься также о смысле и значении "завалов" денег в различных "стабфондах", "фондах будущих поколений" и т.п.)

Разумеется дотошный читатель сразу же скажет. "Возможно в масштабах замкнутой экономики отдельной страны это все конечно верно. Но это идеализированная модель. В международной торговле все замкнутые системы открыты".

Позвольте привести цитату из "Естественного экономического порядка" Сильвио Гезеля. В его времена международным платежным средством было золото.

"Вы замечали в овощной лавке лимоны? Они приехали из Малаги. А на любом почтовом отделении, особенно связанной с отправкой крупногабаритных посылок, везде, на каждом грузовом отправлении, можно прочитать пункты доставки, это весь мир. Вопрос в следующем, могут ли переводы денег из Испании (Малага) в Германию быть сделаны с помощью бумажных денег, а не золота?

Если один и тот же дилер импортирует лимоны из Испании, а экспортирует зонтики в Испанию, то каждый может увидеть, что бумажные деньги совершенно не мешают таким операциям. Дилер продаёт зонтики в Севилью за бумажные деньги, и на полученные средства закупает лимоны в Малаге. Затем он посылает эти лимоны в Гамбург, продаёт их там за немецкие марки - тоже бумажные - и этими деньгами платит за зонтики. Он может повторять эти операции бесконечно долго даже несмотря на то, что испанскими бумажными деньгами нельзя расплатиться в Германии, а в Испании - немецкими. Испанские деньги, полученные за зонтики, тратятся в Испании же на лимоны, а немецкие бумажные деньги, полученные за лимоны, тратятся на зонтики. Капитал дилера постоянно меняется: сегодня он заключён в лимонах, завтра в немецких марках, послезавтра в зонтиках, а на следующий день - снова в испанских песетах."

Все понятно, скажет въедливый читатель. А деньги где?

- Деньги? А что деньги? Они как лежали, так и лежат. Их могло бы и вообще не быть. Экономика то сбалансирована.

И балансируется она именно ценами а не денежными вливаниями. Денежные вливания (эмиссия) всего лишь позволяют на некоторое время оттянуть коллапс порожденный искаженными ценами.

А теперь попробуйте сами себе ответить на вопрос, - "так что же все-таки должно контролировать в первую очередь государство? Возможность денежной эмиссии (Центробанк) или цены?"

Правильный ответ, - и то, и другое. Но в случае правильной и контролируемой ценовой политики отраслей, - Центробанк просто неважен. Его роль "третьего зайца на новогодней елке" совершенно утилитарна и не требует никакого "экономического искусства". Он может выйти на первые роли только в случае крупных ошибок с ценовой политикой в стране. Тогда действительно, чтобы не допустить коллапса могут потребоваться строго дозированные, аварийные вливания в отдельные отрасли. Если они не будут сопровождаться исправлением ценовой политики приведшей к этим ошибкам, - аварийные вливания станут постоянными. Дисбаланс начнет разрастаться... - и тогда уже начнется последний отсчет до краха всей экономики.

Продолжение

Источник

ПРОДОЛЖЕНИЕ 5

Предыдущая часть

Начало здесь

«Просьба страусов не пугать, - пол бетонный!».

(!) Небольшое но очень важное уточнение:

Количество собственно " денег" обеспечивающих работу реальной экономики в обороте невелико. А "накопленная денежная масса" в основном представляет собой "ценные бумаги" купленные за настоящие деньги в различных финансовых учреждениях (например ФРС), которые возвращают деньги в оборот в виде новых кредитов. (Другими словами, - это "долги" а не деньги.) Хотя на "ценные бумаги" не купишь булку хлеба и не выплатишь их в виде заработной платы, - но зато они приносят небольшой процент. Их также всегда можно продать на рынке ценных бумаг и получить за них "настоящие деньги" которые можно использовать в реальной экономике. (Именно поэтому к ним часто относятся как к деньгам.)

Всегда...., - кроме случая "испуганных страусов". Если они вдруг решают, что их "ценные бумаги" ничего не стоят или стоят меньше чем на них написано, - они попытаются массово продать их на рынке, - получить и спрятать в сейф "ликвидность". То есть реальные деньги. Что приведет, как ни странно, не к инфляции а к дефляции (изыманию реальных денег из экономики и повышению их стоимости).

Т.к. обслуживать движение товаров (платежи) по экономике при помощи "ценных бумаг" еще не научились, - это приведет к недоступности и росту стоимости обычных денег, а значит еще большей дефляции и коллапсу всей производственной сферы.

А вот уже остановка производства приведет к отсутствию товаров, - и далее неважно у кого сколько денег. Еды на всех не хватает, - значит в любом случае голод.

(В последнее время курс доллара на мировых рынках не перестает удивлять своей силой. Только против евро с июля месяца доллар укрепился более чем на 14% с 1.60 до 1.37. Хотя казалось бы, с какой стати? Источником всех проблем является именно американская экономика, почему в такой ситуации американская валюта выигрывает? Также интересно, как долго повышенный спрос на доллары может сохраняться, особенно в связи с одобрением «Плана Полсона» и грядущим колоссальным выбросом на рынок Treasuries и «зеленых». Простое объяснение этому процессу можно посмотреть в этой статье. "Как европейские банки торговали обезьянами")

Вывод:

Обращения (круговорота) денег в действительности не существует. Они ходят не по кругу, как пытаются изображать в учебниках по экономике. Они ходят «снизу - вверх» по нашей воображаемой пирамиде.

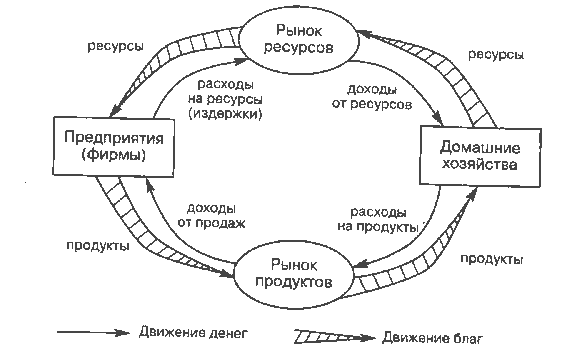

Посмотрите как изображает движение денег учебник по макроэкономике. Он игнорирует понятие прибыли. Деньги просто бегут по кругу навстречу товарному потоку. Социализм, ни дать ни взять. Никто из субъектов экономики не пытается "отщипывать" от этого потока свой процент. И в общем понятно почему. В замкнутой(!) экономике любые нарушения денежного потока будут приводить к точно таким же нарушениям товарного. Если кто-то выхватил из него и не потратил свои 100 рублей, то ровно на 100 рублей не было продано каких-то товаров. (А в случае мультипликации по цепочке производств, то в разы больше) Они просто остались лежать на складе.

Понятие прибыли хорошо описывается в других книгах. Откройте любой учебник по "экономике предприятия". (Их множество в любом книжном магазине) Но такие учебники всегда рассматривают только маленький фрагмент экономики и только как "открытую систему". И категорически не хотят ввязываться в дискуссию о том, каким образом прибыль отражается на экономике в целом.

Да, конечно. Придумано некоторое количество приемов, которые отчасти выправляют ситуацию приводя ее к изображенной на рисунке. Прогрессивные налоги, денежная эмиссия, финансовые рынки... Но все это происходит за счет все большего накопления противоречий между этими двумя "экономиками". Микро- и макро-. (То есть они могут сосуществовать только временно.) Никто не отвечает на вопрос, каким образом можно избежать избыточного накопления "заработанной" денежной массы (в действительности, - долгов) в экономике с ссудным процентом.

Дальше кончается логика и математика, и начинаются экономические пляски с бубном.

1) Прогрессивные налоги надо как-то обходить...- успешно придумываются оффшоры и деньги точно так же исчезают из оборота, как и без этого налога.

2) Долги надо как-то возвращать, но вернуть их нельзя. Просто невозможно. Их можно вернуть, только заняв еще (если дадут).

3) И... парадокс. Порожденную госрасходами денежную массу, которая выполнила свою функцию по оживлению производства и добежала до верхушки финансовой пирамиды нельзя использовать. Если заработанные "хозяевами" деньги хлынут на покупку реальных активов, это приведет лишь к тотальной инфляции (или дефляции. См. предыдущее замечание.). Эти деньги нужно как-то связать. Для этого придумываются "ценные бумаги", "рынок ценных бумаг"... и т.п.

Думаете, описанная модель выдумана от начала до конца и не имеет ничего общего с действительностью? Ошибаетесь.

"...трудно пройти мимо статистики рынка производных финансовых инструментов (деривативов) в отчёте BIS (Банк международных расчётов) - уж больно числа впечатляют: судя по данным первых трёх кварталов, в целом за 2006 год оборот только биржевой торговли фьючерсами и опционами достигнет 1.8-1.9 квадриллиона (тысячи триллионов) долларов - из них 70% приходится на деривативы процентных ставок (в основном долларовых). А ведь есть ещё и мощный внебиржевой рынок (OTC, номинал обращающихся инструментов 370 трлн. долларов), и рынок обмена валют (годовой оборот около 600 трлн. долларов) - для полноты картины жуткого деривативного навеса остаётся только напомнить, что мировой ВВП составляет всего лишь 60 трлн. долларов..."

В таких условиях реальная экономика выступает в виде "тонкой прокладки" между Центробанком и виртуальными финансовыми рынками. Но именно в ней, в этом «мировом ВВП» - определяется «ценность» ничтожного количества (по сравнению с долгами "инвестору") обращающихся в ней денег.

(Более подробное рассмотрение вопроса показывает, что экономика зажата на самом деле не между эмиссионным Центробанком. А между обычными коммерческими банками с одной стороны и финансовыми рынками с другой.)

Забавно, что пока долговые обязательства не предъявляются к оплате, никто не обращает внимания на опасность колоссального несоответствия объемов долгов, - имеющейся в обороте денежной массе (точнее говоря " денежной базе"). Все заняты только "ласковым щекотанием брюшка инвестора", чтобы он не задерживал у себя и возвращал в оборот экономики деньги, под обещание процентного заработка. Чем больше накапливается долгов, тем большую скорость должна набирать экономика чтобы обеспечивать проценты по ним. И тем больше страх перед нервозностью инвестора, который испугавшись убытков, попытается "продать долги" и выхватить ликвидность из экономики. (Или просто не реинвестировать ее обратно.)

Дорога под реальной экономикой заканчивается мгновенно. А "эксперты" воздевают руки к небу, - "кризис"!

-----------------------

"Уравнение" обмена.

Важно понимать, что «оборот денег» и «количество денег в обороте» это не одно и то же. При всей, казалось бы, очевидности, - многие почему-то не видят разницы.

Эти параметры связаны между собой, но не независимы и, тем более, не равны. Это зависимость от:

1) от количества денег в обращении,

2) от скорости их обращения (или от среднего количества переходов денег в обмен на блага в течение года)

3) от объема торговли (или от суммы стоимости благ, купленных на деньги).

И вычисляется по формуле "Ньюкомба-Фишера".

MV=PY.

Где, - M - общая денежная масса. V - скорость обращения денег. (число оборотов одноименной единицы в течение года).

Таким образом произведение MV - суть "уплаченные деньги" за год.

P - средняя стоимость товара. Y - годовой реальный продукт (количество товаров).

То есть произведение PY - есть "полученные деньги" за год.

Безусловно, пользоваться такой формулой для практических расчетов, мягко говоря, сложно в силу неопределенности составляющих ее величин.

(Что такое «средняя» скорость обращения? Какой из денежных агрегатов считать «деньгами»? М0? М1? М2? М3?.... Если с М0 и М1, все относительно(!) понятно, то по поводу остальных агрегатов, - "ни среди экономистов, ни среди государственных должностных лиц нет единства мнений о том, из каких отдельных элементов состоит денежная масса в экономике".)

Небольшое отступление про денежную массу и денежный агрегат М2: (Агрегат "после включения банковского мультипликатора".) Существует целый ряд денежных агрегатов, используемых для контроля за денежным обращением. Однако денежный агрегат М2 вообще не пригоден для этой цели. Он включает в себя наличные денежные средства, денежные средства на расчетных счетах (до востребования) и деньги на срочных вкладах. Деньги на срочных вкладах не могут явиться "денежным предложением", так как они заморожены (дезактивированы) условиями своего хранения. "Денежным предложением" являются лишь наличные деньги и средства на расчетных счетах (до востребования). Да и то с оговорками. Более того, сам счет агрегата М2 некорректен. Действительно, если в банке появился срочный депозит, то он, естественно, входит в подсчет агрегата М2. Однако банку надо зарабатывать средства для оплаты процентов по этим депозитам. Поэтому он сразу же выдает по ним кредит. Кредитные средства попадают на расчетный счет и также будут учитываться в составе агрегата М2. Другими словами, фактически имеем двойной счет. Таким образом, увеличение агрегата М2 может произойти даже без всякого увеличения денег в системе, а лишь благодаря тому, что часть денег со срочного счета (депозит) перешла на расчетный счет. Ясно, что это полная нелепость.

Но вернемся к формуле Фишера. Несмотря на то, что в ней не все понятно, тем не менее, постарайтесь ее понять и запомнить. В ней сразу же видны не всегда очевидные причины «инфляции»-«дефляции».

Например, замедление скорости обращения денег (уменьшение количества (объема) транзакций во времени), автоматически приводит к «спросу» на дополнительные деньги. Или к увеличению их покупательной способности, если Центробанк по каким-либо причинам не удовлетворяет этого спроса. (Дефляция) И наоборот. Ускорение денежного обращения высвобождает денежную массу, которую должен «вобрать» в себя Центробанк как кредитор последней инстанции, чтобы не допустить обесценивания денежной единицы. (Инфляции)

Наглядное механистическое объяснение со всей теорией находится здесь.

Посмотрели? Прочитали? Простите за сарказм. Это все не ерунда. Это написал Ирвинг Фишер - известный американский экономист-математик, профессор политической экономии Йельского университета США и основоположник теории монетаризма. На сегодняшней день, монетаризм является официальной теорией таких международных финансовых организаций, как Международный Валютный Фонд (МВФ), Международный банк Реконструкции и Развития (МБРР), Всемирный Банк (ВБ).

А теперь включаем мозг, вспоминаем школьную математику и начинаем напряженно думать над формулой.

В левой части уравнения у нас средняя денежная масса (выраженная в деньгах), - умноженная на ее использование (объем покупки) в единицу времени (год). В правой средняя стоимость товара (выраженная в деньгах), - УМНОЖЕННАЯ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (объем продажи) В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ (ГОД).

Ау, Люди! У вас с головой все в порядке? Вы вообще-то ходили в школу? Чем вы занимаетесь уже почти столетие? (Впервые книга вышла в свет в 1911 г.) По каким картам летаете?

От того что вы умножили (разделили) левую и правую часть уравнения на одно и то же число (год), - уравнение не меняется. Вы можете подставить сюда вместо "года", что угодно. Хоть "заряд электрона", "постоянную Планка" или "массу солнца", - это ничего не изменит. Эта размерность просто сокращается, и мы получаем что:

ВВП=P

Где ВВП - сумма всех денежных транзакций. То есть ВВП страны. P - общая стоимость проданных товаров. (И эта формула верна для любого временного интервала. Не обязательно годового. И за столетие. И за неделю...)

Давайте попробуем переписать уравнение обмена в составляющих его размерностях. (так же, как пишут при решении задачи по физике в школе чтобы не ошибиться.)

k". В уравнении Фишера этот "k" является не постоянным коэффициентом, - а переменной составляющей зависящей от непредсказуемой величины банковской мультипликации. (Один и тот же "рубль" мог быть выдан один раз в зарплату и положен в чулок. А мог бы десять раз быть, - "положен на "депозит", тут же быть выдан в "кредит" оплачен кому-то и снова вернуться, но уже на другой "депозит" и т.д." Соответственно и "k" - изменилось бы в десяток раз.) На которую всегда можно списать соотношение произвольных изменений цен и денежных масс.

Люди, вам не страшно? Вас 6 миллиардов. Вам 100 лет назад написали формулу, о том, что цена товара равна деньгам за него уплаченным. И эту тупость, которую понимает любая торговка на базаре, положили в основание главенствующей экономической теории. Неужели в нобелевском комитете присуждавшем премии целой толпе лауреатов, взявшим этот бред в основу своих работ не нашлось хотя бы одного сельского учителя знающего математику? Для этого не нужно высшего образования. Достаточно просто учиться в школе. Поверьте, - хотя бы иногда думать, - увлекательное занятие. Возможно ли такое в физике? Математике? Химии?... Может быть, обычная школьная математика, ее правила сложения-умножения уже не действуют на территории экономической «науки»? Тогда в каком учебнике можно просмотреть «правильную»?

(Небольшое отступление!) (Если Вы еще немного "помедитируете" над формулой, то поймете, что никаких "денег", как самоценной "реальности", уравновешивающей товарную массу всей остальной экономики не существует. Существует только "соревнование цен" между различными субъектами экономики. То есть в действительности мы имеем только одну половину уравнения. (По разные стороны знака равенства должны стоять цены и объемы потоков разных отраслей). А "деньги" это только внутренний "посредник" с помощью которого выполняется взаимозачет. Они не имеют права стоять по по другую сторону знака равенства.

То есть логически-корректное уравнение Фишера должно оперировать с сегментами экономики (а не быть приравнено ко всей экономике) и выглядеть примерно так:

(одна отрасль P1Y1) = (посредник MV) = (P2Y2 другая отрасль)

Разумеется в таком виде оно годится лишь для экономики из двух отраслей (модель мельника и пекаря работающих друг для друга). В случае реальной экономики уравнение будет не "линейным" из двух отраслей а множественным. Что-то вроде звезды вокруг уравнивающего "посредника". При этом V - имеет несколько иной смысл. Это просто мультипликатор.

И в случае сбалансированной экономики, - то есть равновесия "цен" и "объемов товарных поставок" различных субъектов друг-другу, - деньги не нужны. Их количество должно стремиться к нулю (а расти должен "мультипликатор"- V, - который является показателем "взаимозачетности" товарных потоков ).

И наоборот. При полной разбалансированности экономики, когда одни отрасли только производят, а другие только потребляют, - деньги начинают возрастать, - так как они будут отражать чей-то безвозвратный, непогашаемый встречным потоком товаров или услуг долг (а "мультипликатор" при этом будет падать. Так как "взаимозачитывать" нечего.) .

Или, еще точнее можно сказать, что в несбалансированной экономике в одной из отраслей будет надуваться денежный пузырь, а в отраслях контрагентах противоположный ему "отрицательный" пузырь долга. Когда все деньги, которыми оперирует "посредник" для проведения сделок уйдут в денежный пузырь, - экономика остановится. И "экономисты" всех мастей заверещат о недостатке денег. Хотя в действительности денег более чем достаточно и проблема вообще не в деньгах. Просто нет политической воли привести в соответствие структуру цен между отраслями экономики. Так как это автоматически означает снижение чьей-то прибыли или темпов развития.

Поэтому, (уж простите за кощунство и попрание основ) для бескризисного развития, управляющий орган (государство) должен безоговорочно контролировать не только и не столько денежную массу в стране (номинальный рост которой говорит только о плохой работе государства), - сколько баланс и структуру цен своих внутренних хозяйствующих субъектов. Причем контролировать этот баланс не с подачи заявок лоббистов отдельных отраслей и не прятать проблему в "экспорт-импорт", перенося ее на неконтролируемый международный уровень - а управлять обществом на базе некоей матрицы своих представлений о направлении развития данного общества. Государство должно составить свою "таблицу приоритетов". Решить, будет ли это общество "духовным", или "потребительским", или "технократическим", или еще каким-либо. И пропуская внутренние транзакции через "посредника MV" отфильтровывать денежные потоки накладывая их на "таблицу приоритетов". Подталкивая, таким образом развитие общества в нужном направлении. (При этом категорически нельзя обращать никакого внимания на вопли о потери прибыли "страдальцев" обделяемых отраслей. Даже на крики о том, что они платят больше всех налогов. Так как эти налоги платятся как часть из порождаемого их прибылью дисбаланса. Но только часть! Если государство решило, что ему важнее образование, чем рост производства пива, то так тому и быть. Инвестиции "в пиво 30 новых сортов" задушить и перенаправить их в строительство школ. И потерянная прибыль пивоваров, - это их личное горе. Пусть переквалифицируются в учителей.)

Уравнение Фишера неверно не столько "математически", - оно неверно в первую очередь логически. Деньги возникают не "сбоку" от экономики, а внутри нее. (Какая неожиданная мысль!) И являются показателем ее сбалансированности. В случае идеального баланса, - денег нет. Они просто не нужны. В случае же больной, несбалансированной экономики, - их максимальное количество.

Если медитация удалась, - можете задуматься также о смысле и значении "завалов" денег в различных "стабфондах", "фондах будущих поколений" и т.п.)

Разумеется дотошный читатель сразу же скажет. "Возможно в масштабах замкнутой экономики отдельной страны это все конечно верно. Но это идеализированная модель. В международной торговле все замкнутые системы открыты".

Позвольте привести цитату из "Естественного экономического порядка" Сильвио Гезеля. В его времена международным платежным средством было золото.

"Вы замечали в овощной лавке лимоны? Они приехали из Малаги. А на любом почтовом отделении, особенно связанной с отправкой крупногабаритных посылок, везде, на каждом грузовом отправлении, можно прочитать пункты доставки, это весь мир. Вопрос в следующем, могут ли переводы денег из Испании (Малага) в Германию быть сделаны с помощью бумажных денег, а не золота?

Если один и тот же дилер импортирует лимоны из Испании, а экспортирует зонтики в Испанию, то каждый может увидеть, что бумажные деньги совершенно не мешают таким операциям. Дилер продаёт зонтики в Севилью за бумажные деньги, и на полученные средства закупает лимоны в Малаге. Затем он посылает эти лимоны в Гамбург, продаёт их там за немецкие марки - тоже бумажные - и этими деньгами платит за зонтики. Он может повторять эти операции бесконечно долго даже несмотря на то, что испанскими бумажными деньгами нельзя расплатиться в Германии, а в Испании - немецкими. Испанские деньги, полученные за зонтики, тратятся в Испании же на лимоны, а немецкие бумажные деньги, полученные за лимоны, тратятся на зонтики. Капитал дилера постоянно меняется: сегодня он заключён в лимонах, завтра в немецких марках, послезавтра в зонтиках, а на следующий день - снова в испанских песетах."

Все понятно, скажет въедливый читатель. А деньги где?

- Деньги? А что деньги? Они как лежали, так и лежат. Их могло бы и вообще не быть. Экономика то сбалансирована.

И балансируется она именно ценами а не денежными вливаниями. Денежные вливания (эмиссия) всего лишь позволяют на некоторое время оттянуть коллапс порожденный искаженными ценами.

А теперь попробуйте сами себе ответить на вопрос, - "так что же все-таки должно контролировать в первую очередь государство? Возможность денежной эмиссии (Центробанк) или цены?"

Правильный ответ, - и то, и другое. Но в случае правильной и контролируемой ценовой политики отраслей, - Центробанк просто неважен. Его роль "третьего зайца на новогодней елке" совершенно утилитарна и не требует никакого "экономического искусства". Он может выйти на первые роли только в случае крупных ошибок с ценовой политикой в стране. Тогда действительно, чтобы не допустить коллапса могут потребоваться строго дозированные, аварийные вливания в отдельные отрасли. Если они не будут сопровождаться исправлением ценовой политики приведшей к этим ошибкам, - аварийные вливания станут постоянными. Дисбаланс начнет разрастаться... - и тогда уже начнется последний отсчет до краха всей экономики.

Продолжение

Источник