Шесть историй о московском метро. Часть первая

В прошлую среду, 26 августа, Институт «Стрелка» и «Мосинжпроект» организовали очередное большое мероприятие про метро. Встреча была заявлена как дискуссия, хотя официальная часть прошла больше в формате лектория. Впрочем, дискуссия всё же состоялась, но уже по завершению, так сказать, в кулуарах: докладчики не расходились и ещё долго отвечали на вопросы самых любопытных участников.

Ведущим встречи был известный всем «метрофанатам» историк и фотограф Московского метрополитена Александр Попов (Russos), который отлично справился с ролью модератора.

Прошедшая дискуссия стала юбилейной - ровно год назад «Мосинжпроект» начал проводить мероприятия в таком формате. В этот раз организаторы выбрали площадку под открытым небом и не прогадали - погода была идеальной, а общая атмосфера места отлично перекликалась с дизайнами представленных проектов.

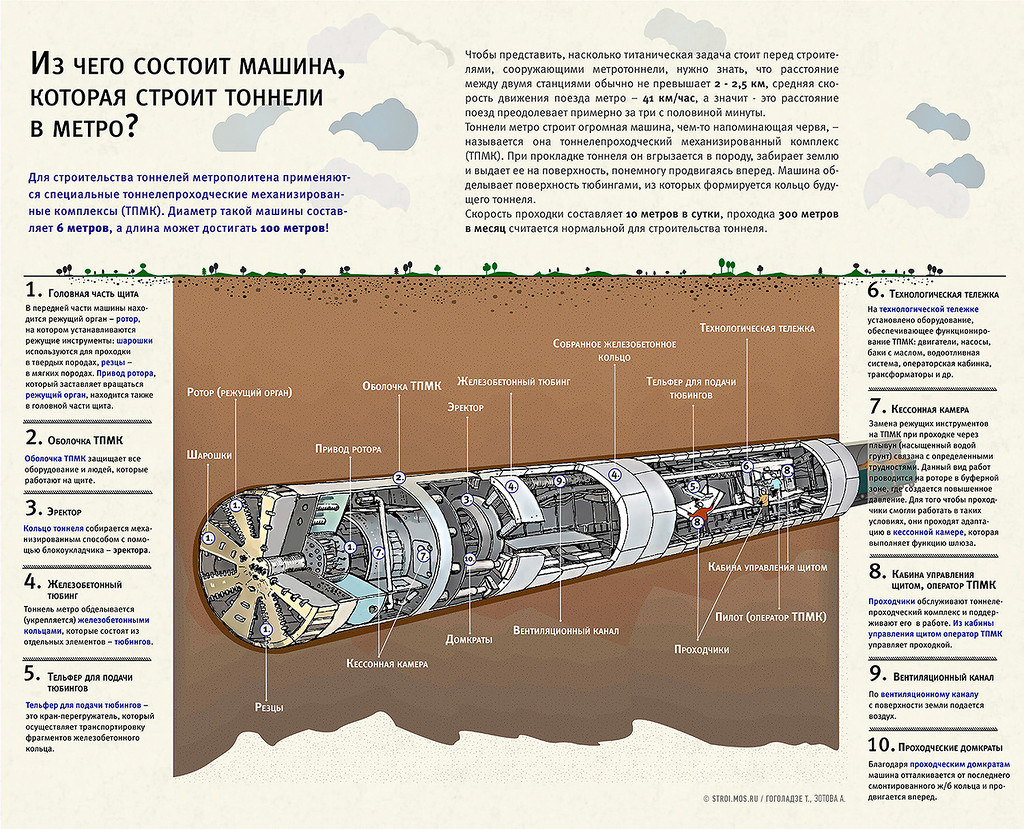

Шесть историй о московском метро - это шесть рассказов о ближайшем и отдалённом будущем московского скоростного транспорта. Но в начале, в своём вступительном слове, Александр напомнил о прошедшем 80-летии Московского метрополитена и немного рассказал, с чего начиналось строительство нашего метро. А строительство началось в 1931 году с участка под Русаковской улицей, с перегона между станциями «Сокольники» и «Красносельская». За 80 лет метрострой прошёл большой путь от полностью ручного труда до механизированной проходки. Один из шести рассказов как раз и был посвящён одному из самых современных способов, но об этом чуть позже.

Анатолий Ададуров,

заместитель главного инженера ОАО «Мосметрострой»

Анатолий Николаевич продолжил тему прошлого и будущего. Его отец в 1931 году как раз и работал на строительстве первой очереди московского метро, поэтому как потомственный метростроевец он лучше других знает о том, чем отличаются технологии почти вековой давности от сегодняшних.

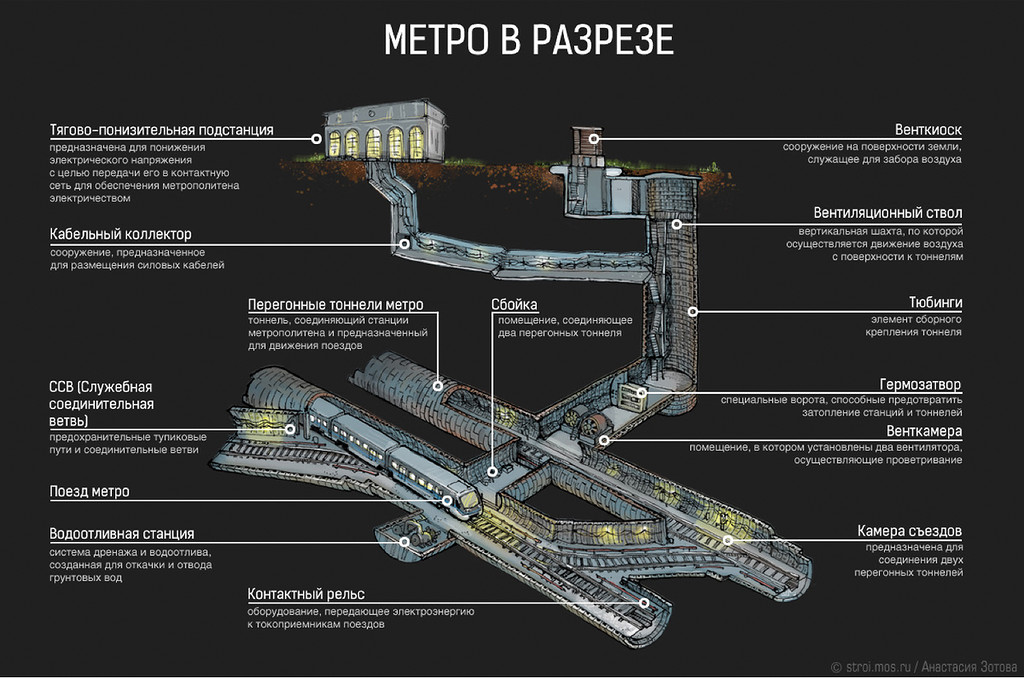

От истории рассказ перешёл к практике метростроения. Самая большая проблема, с которой сталкиваются метростроевцы - это подземные коммуникации, включая десятки убранных в трубы московских рек, поэтому очень важно максимально следовать проектной документации. Одной из труднейших задач при строительстве метрополитена является проходка вертикальных стволов, так как строители при этом проходят через несколько слоёв грунтов, в том числе сильно обводнённых. Для ускорения и повышения безопасности проходки используются специальные механизированные комплексы, похожие на привычные проходческие комбайны:

При строительстве тоннелей в ряде случаев не обойтись без горного способа, но теперь чаще всего используются всё же тоннелепроходческие механизированные комплексы, которые пришли на смену ручной проходке и проходке с использованием немеханизированных щитов с рассекающимися перегородками.

Впрочем, пассажиры метро всего этого не видят и могут заметить разве что идеально чистые тоннели из железобетонных блоков. А вот что пассажиры видят каждый день, так это архитектуру станций. Следующий рассказ был об архитектуре и дизайне станций метро.

Александр Вигдоров,

главный архитектор мастерской № 15 «Мосинжпроекта»

Первые метрополитены в мире были сугубо утилитарными сооружениями. Московское метро в этом плане произвело настоящую революцию, поразив весь мир уровнем архитектурных решений. Даже станции первой очереди, которые не отличались богатством декора, были откровением в метростроении и получили массу международных архитектурных призов и премий тех лет. Ближе к семидесятым годам, когда у нас царил минимализм, новый взгляд на метро показал Стокгольм со своими ярко раскрашенными вырубленными в скале станциями. Метрополитен не просто как архитектурное сооружение, а как арт-объект. Позже этот взгляд проявился и в некоторых других городах, например, в Мюнхене, где простота архитектурных форм компенсируется ярким и необычным оформлением.

Станция Westfriedhof в Мюнхене.

В целом тенденция последних десятилетий ведёт к тому, что метро в Европе и на Ближнем Востоке уже не воспринимается просто как утилитарное средство эффективного перемещения людей из одной точки в другую. Метрополитен стал архитектурным и культурным объектом, тесно связанным с городом, интегрированным с другими городскими объектами. Причём в вопросах интеграции разных видов транспорта, создании удобных пересадок и связи с городскими объектами уже Москва сейчас выступает в роли догоняющего: настоящие транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), по сути только сейчас начинают строиться.

Отдельной проблемой при проектировании станций являются жёсткие российские нормы и требования к отделочным материалам, освещённости и обслуживанию станций. Часто приходится отказываться от каких-то необычных решений, которые будет сложно обслуживать: менять лампы, убирать пыль и мыть.

Первоначальный проект станции Тропарёво пришлось изменить из-за требований эксплуатации. Визуализация Мосинжпроект

В целом же архитектурное и дизайнерское оформление станций занимает примерно 1-2% от стоимости строительства, поэтому любая экономия на оформлении будет малозаметна в общих затратах, но зато будет очень сильно и каждый день заметна нескольким поколениям пассажиров следующую сотню лет.

За время своего рассказа Александр показал массу примеров станций в разных городах и странах, в том числе проекты будущих станций в Москве, которые делает «Мосинжпроект». Тем не менее, «Мосинжпроект» сейчас не является монополистом в области архитектуры новых станций: в Москве впервые за 50 лет был проведён конкурс на создание художественных решений станций Солнцево и Новопеределкино.

Мария Ноговицина,

архитектор-аналитик КБ «Стрелка»

КБ «Стрелка» - это консалтинговая компания в области архитектуры, строительства, пространственного программирования, которая до 2013 года была частью Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Одно из направлений работы КБ «Стрелка» - это организация архитектурных конкурсов (парк Зарядье, Политехнический музей, Парк горького и другие). Именно КБ «Стрелка» проводило конкурс художественных решений станций Солнцево и Новопеределкино Калининско-Солнцевской линии, открытие которых планируется в 2017 году.

Архитектурные решения станций первых очередей сформировали неповторимый облик московского метро, но к 60-м годам произошёл переход к типовым проектам и упрощению оформления новых станций. Тем не менее, период, когда станции отличались друг от друга лишь цветом отделки длился не долго, и постепенно архитекторы начали применять всё более разнообразные художественные решения в тех же типовых конструкциях. Движение от типового к уникальному сохраняется и сегодня: даже построенные по типовым проектам станции могут казаться совершенно разными.

Визуализация станции Новопеределкино, United Riga Architects.

Возможность придать станциям различное оформление и использовали организаторы конкурса. По его условиям проекты должны быть современными, не должны копировать какие-то исторические архитектурные стили. Образ станций должен быть уникальным и запоминающимся, должны использоваться яркие цветовые решения.

Конкурс был открытым, международным, в нём приняли участие не только российские, но и канадские, европейские и индийские архитекторы. На первом этапе было получено 96 заявок (50 для Солнцево и 46 для Новопеределкино). Во второй этап прошли десять команд, а победителями стали российское архитектурное бюро Nefa Architects, которое займётся дизайном «Солнцево», и латвийские архитекторы из United Riga Architects, разработавшие дизайн станции «Новопеределкино». С ними были заключены договоры на проектирование этих станций.

Визуализация станции Солнцево, Nefa Architects.

Мария выразила надежду, что подобные конкурсы будут проводиться и в будущем, потому что лучшие и яркие идеи и решения могут быть найдены только в конкурентной среде и в ходе публичной и открытой дискуссии.

Следующий рассказ как раз и был посвящён одному из таких новых решений. Казалось, что в споре островных и береговых платформ в Москве окончательно победили станции с островными платформами. Тем не менее, береговые платформы вернулись, но уже на принципиально новом технологическом уровне. Об этом - во второй части рассказа.

Продолжение следует…