Таймырские рассказы. Волочанка - City

в начало

Волочанка - City

…дети во всех цивилизованных странах

любят играть в индейцев.

А. Эйнштейн.

Очень часто, попадая в новые места, я машинально в голове напеваю подходящую виду и настроению песенку. Вот и тут она крутится и крутится, несмотря на все потуги выгнать ее вон.

«Укрыта льдом зеленая вода,

Летят на юг, перекликаясь, птицы,

А я иду по деревянным городам

Где мостовые скрипят, как половицы…»

Наверное, Городницкий писал ее немножко южнее. Да, льда тут много, присыпанного снегом. Но какие «дрова, нарубленные впрок»? Уголь, в мешках из синтетического материала, а дрова - только на растопку. Уголь, просыпанный из разорвавшихся мешков,

(Усть-Авам)

нагревается на ярком весеннем солнышке и растапливает эту замерзшую воду, приводя в оттаивающую после жутких ночных зимних морозов Волочанку долгожданную весну на пару недель раньше остальной, не засыпанной черным углем и серо-коричневым шлаком Тундры. Да и леса тут хоть и есть, но из мелкой колюче-корявой лиственницы, так что никакие они не «дремучие», хотя пробираться через них на широком вездеходе достаточно сложно, особенно по «буранному» следу, заводящему иногда «вездеходчика» в створ между двух деревьев посреди широкой поляны.

(Каюсь, камера-оболочка на заднем прицепе - на выброс. Еще сорок минут из этих двух деревьев выезжал потом, с двумя прицепами).

***

Степан Сидорыч огромным ножом мелко шинкует мясо.

- Не знаю, получится ли? Никогда гуся не делал. А это прошлогодний… Ты присаживайся, сейчас чаю налью.

- Да ничего, Вы не обращайте внимания, я не хочу.

- Чай надо пить, садись. У нас так принято - зашел человек в дом - надо чай пить, - Сидорыч смахивает крошки со стола на пол и немножко виновато смотрит на нас Витей - Завтра уберу в доме. Вертолет приму, - вот тогда сразу и уберу. - Витя мне подмигивает, типа, никуда от летных примет не деться. Даже если это дом долгана Сидорыча, начальника вертолетной площадки на краю света, куда вертолет садиться один раз в неделю. Летчики - они и на Крайнем Севере летчики.

- Так, а что, гуся-то много?

- Туча. Только он очень быстро у нас проходит - день, и нету. Так, успеваем для себя немножко взять…

- Серый?

- Да, небольшой такой. Пойдет у нас в июне, ближе к концу. Говорят, он иностранный какой-то, вообще не из России идет. Где-то по пути садиться, отъедается месяц, потом - к нам.

- Голландский, - со знанием дела говорю я. - А отъедается в Кологриве, там огромный луг заливной на берегу Унжи.

Сидорыч недоверчиво смотрит на меня.

- Чудно’е название - Кологрив. А Унжа - похоже на название речки. Откуда знаешь?

- Специально ездили смотреть. Они туда на майские прилетают. Правда, туча. Только там их нельзя стрелять… Это под Костромой.

- Да мы разве стреляем? Так, немного. Их не убудет, это не олень какой. Да, далеко прут. Кострома - это ж черт-те где. А Голландия? Потушить, что ли? Приходите вечерком, на тушеного гуся…

Так что, действительно, «летят, перекликаясь», только не совсем на юг, больше на запад. Ну, или наоборот, если в противоположное время года. Вот правда,- чего им в Голландии своей не сидится?

***

Моё знакомство с Волочанкой произошло не в этот момент. Этот разговор уже ближе к прощанию был, во второй мой приход, вернее, прилет из Тундры на Витином самолетике,

(фото из ФБ Вити Михайлова)

и к Сидорычу я пришел покупать билет на вертолет, чтобы лететь в Дудинку.. Деревянные мостовые уже вытаяли к этому времени из-под снега, а кое-где уже и покрылись слоем зеленой мутной воды.

Потому и вертелась, наверное, эта песенка, хотя никак они не скрипели. Ни в этот, ни в первый раз - тогда их просто не было видно под полуметровым слоем снега.

Да и угольная крошка только кое-где, по краям, проступала в тот, первый приезд, из-под наста и льда. В тех местах, где кочегары добывали ее, выкалывая при помощи кирки.

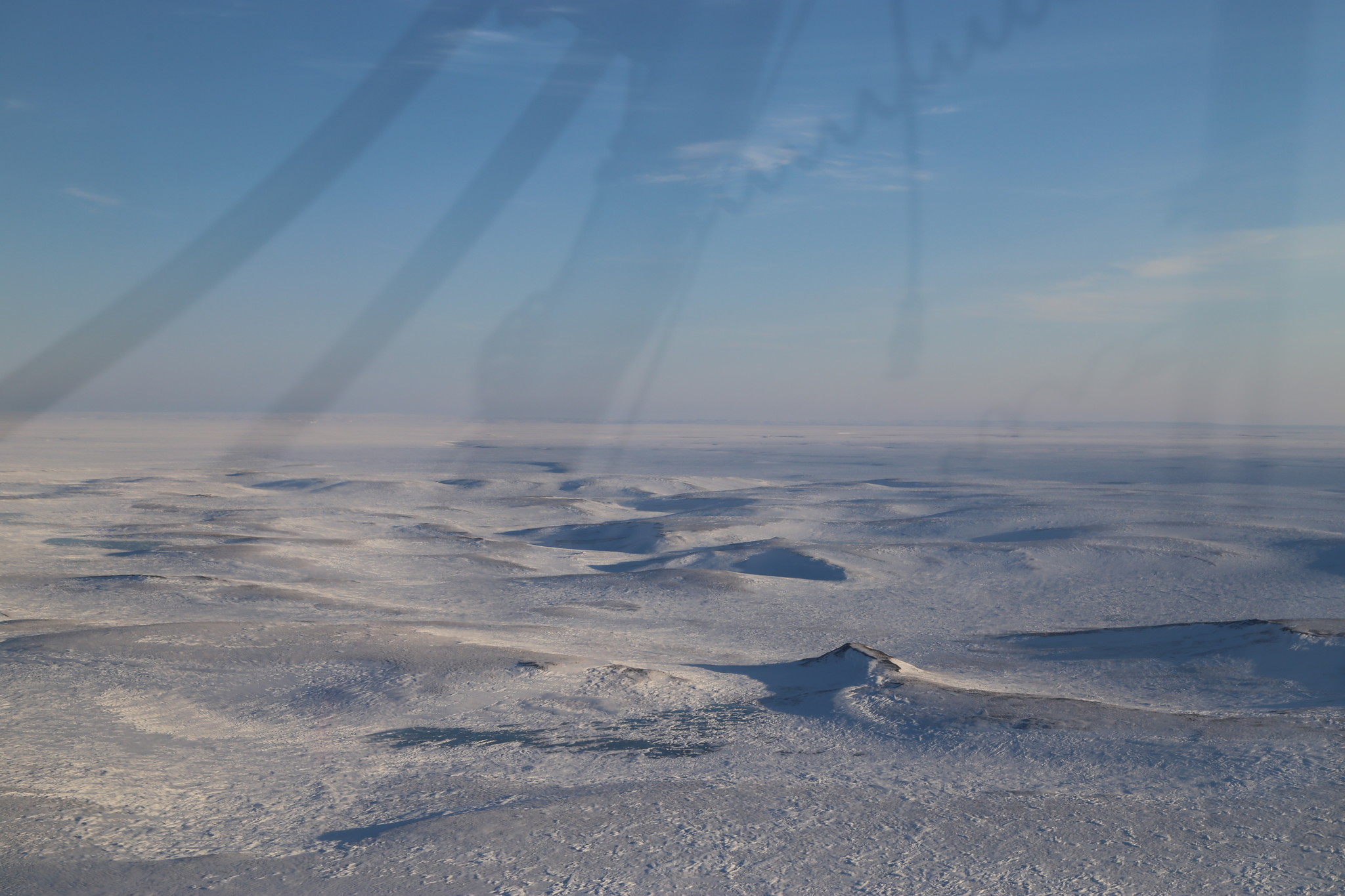

К Волочанке мы подходим с запада, от поселка Усть-Авам, расположенного на притоке Пясины Дудыпте, вернее, даже и на ее притоке, реке Авам.

Вот так, сами того не планируя, мы и прошли параллельно древнему волоку из Пясины (Пясинги, как на свой, поморский, лад называли ее первопроходцы-поморы) в Хету, по краям которого стоят, как форпосты, два поселка - Усть-Авам на западе, и, в 70 километрах по прямой, - Волочанка на востоке, уже на Хете. Собственно, эти два поселка - это все крупные населенные пункты центрального Таймыра.

***

Эти два единственных крупных современных населенных пункта центрального Таймыра, Усть-Авам о 397 жителях и Волочанка о 509, и есть пограничные пункты 70-километровой зоны древнего волокового пути. Где-то посредине между ними, в 30 километрах вверх по одноименной речке от современного поселка Волочанка, и находилась старая Волочанка, зимовьё (станок, как принято называть тут базы или, если хотите, хутора и поселки зимовщиков - рыбаков и охотников-промысловиков) времен поисковой партии Никифора Бегичева 100-летней давности. Зимовье Волочанка, известное со времен Мангазеи. «Люди на этой неприветливой, холодной земле жили с тех далеких времен «златокипящей» Мангазеи до начала 19 века, когда отсутствие государственной поддержки промышленников, начавшаяся безудержная спекуляция и не только хлебом, развал меновой торговли и эпидемия оспы сделали своё черное дело. Край обезлюдел, зимовья опустели, промыслы заглохли. Почти на целый век замерла деятельность человека на этих берегах», - пишет в своей рукописи, чудом оказавшейся в наших руках, замечательный энтузиаст - исследователь Таймыра Г.И.Лубнин, с наследием которого нам предстоит еще поработать.

***

А мы подходим по реке Авам к поселку Усть-Авам в середине дня 28 апреля, и поражаемся несколько сюрреалистичной картинке.

Реки тут широки и мелководны, большую часть русла занимают песчаные отмели. Сильные зимние ветра сдувают с ровной поверхности снег и разносят песок поверх наста, льда и снежных застругов, заставляя их вытаивать на ярком весеннем солнышке, образуя нагромождения непонятных причудливых фигур и торосов - ропаков грязно-песчаного цвета.

Картинку дополняет вид самого поселка,

окруженного к тому же невероятным количеством брошенного искореженного металла различного происхождения, от бочек до разного рода конструкций. Впрочем, это особенность всех северных поселков - доставка сюда всего настолько дорога, что вывоз использованного немыслим, а вечномерзлая земля не принимает в себя никакой инородной грязи…

Нам навстречу выходит глава поселения (второй справа, другого цвета).

В Усть-Аваме живет четверо русских и, примерно пополам, долганы и нганасаны, как и в Волочанке, в которой из 509 человек 22 - русские. Условно, конечно - в этих краях никто никогда не станет отличать русского по национальности от украинца или еврея (об этом отдельный рассказ), так что русские тут все, кто не местные, как, с уважительным оттенком, называют тут коренных жителей, будь они долганы, нганасаны или ненцы. А, поскольку нганасан по переписи около 800, то и оказывается, что Усть-Авам и Волочанка - зона их основного компактного проживания.

Мы тепло прощаемся с местным населением

и идем прямым путем на Волочанку, рассуждая о похожести увиденного на картинки поселений центрального, нетуристического Тибета…

Зимник из Норильска идет сюда вдоль гор, уже у Авама расходясь на веточки к Усть-Аваму и Волочанке; прямая же дорога между этими поселками - снегоходный след - пересекает Камень, подступы к которому окружены редким лиственничным лесом,

и приводит нас в Волочанку, прямо на старый аэродром, принимавший когда-то Ан-24.

Собственно, Сидорыч и был первым человеком, встретившим нас в Волочанке и сразу бросившимся защищать вверенное ему хозяйство, оставшееся от прежнего аэродрома - вертолётную площадку, принимающую раз в неделю рейсовый Ми-8 из Дудинки. И емкости для заправки оного топливом, ибо не может эта техника, даже снабженная дополнительными баками,

уйти отсюда без дозаправки.

- Зачем площадку снимаешь? Не надо!

- Нет, я не площадку снимаю. Я военную станцию тропосферной связи.

- А, ну, это пожалуйста…

***

Отступление: «Секреты и котлеты». Давным-давно, в те времена, когда еще не принято было на каждом углу говорить о нашем несомненном присутствии в Арктике, мы там, несомненно, присутствовали. И, для обеспечения этого присутствия, создали уникальную систему связи «Север» - систему, покрывшую радиорелейной связью огромные расстояния - тысяч этак в 13 километров, включая все побережье Северного Ледовитого и Тихого океанов, удаленные районы Сибири, бассейны Оби, Енисея, Лены. К слову «радиорелейная» было добавлено еще и «тропосферная», чтобы подчеркнуть принцип действия, позволяющий (не вдаваясь в детали) располагать базовые станции на расстояниях в несколько сотен километров друг от друга. Система включала в себя целых 46 станций (ТРРС, тропосферная радиорелейная станция). Одна из таких станций, ТРРС 5/103, и стояла в Волочанке, вернее, в 6 километрах от нее, на речке Бархатовке. Эта станция была промежуточной, имела позывной «Двина» (символично: и тут поморы…) и обеспечивала своими 50-метровыми антеннами - «лопухами» связь с соседями, ТРРС 4/103 «Луч» на западе, в 337 км, между Норильском и Дудинкой, и ТРРС 6/103 «Яуза» в 300 км на востоке, у Хатанги. Связь эта вымерла не из-за политики и передряг, а, как мамонты, уступив место новым «видам», - решениям на базе космических технологий. Но огромные «лопухи» антенн так и стоят памятниками былому величию и реальному нашему присутствию в Арктике. А слово «котлета» в названии отступления не имеет отношения ни к связи, ни к лопухам; это такой мой «теоретизм» - «Теория хлебной котлеты». В те времена, когда ТРРС использовались по своему прямому назначению, в кулинариях Москвы продавали полуфабрикаты - готовые котлеты по 7 копеек штучка. Назывались они «хлебные», по названию ингредиента, добавлявшего им вкус. Оно и понятно, ведь всем известно, что котлеты делают из мяса, а не из хлеба, так что «хлебная» - по названию того, чего в котлете совсем немного. А потом ее переименовали в «мясную» (10 копеек), и народ сразу заговорил, что «мясная» - она как раз потому, что мяса там будет после переименования совсем, исчезающее, немного. Так и появился этот теоретизм - в названии всегда стараются вставить исчезающее малый, но придающий вкус, компонент. Водка «перцовая» ведь все же из спирта, а не из перца? О чем это я? А, о присутствии в Арктике. Впрочем, этот прием получает все большее и большее распространение и применим теперь, похоже, и к «демократическим выборам», и даже к тому, что мы за «мир во всем мире». Конец отступления.

***

«Первым делом по прилету узнай прогноз», - наставлял меня Виктор, - «В Волочанке должен быть метеоролог!». Действительно, метеоролог тут есть, даже целая метеостанция,

только предсказывать погоду она не умеет, о чем честно говорит ее начальник.

- Мы только фактическую погоду даем…

Поскольку фактическую погоду мы и сами видим, разговор о ней теряет смысл, но приобретает вдруг неожиданный поворот.

- Богомолы, что ли?

- В смысле? - искренне удивляемся мы.

- У нас тут богомолы на такой технике, как у вас ездят. Ну, баптисты. Свидетели Иеговы. Вот, в нашей части поселка многие им симпатизируют.

Волочанка действительно разделена речкой на две части - небольшой «поселочек» у старого аэродрома

и основную часть - собственно, Волочанку, куда через речку перекинут хлипкий мостик,

через который, не притормаживая, проносится все местное население на квадрах и снегоходах, и за которым и висит указатель, давший название этому рассказику.

Для нашего «смайлика» мостик непроходим, поэтому спускаемся с достаточно крутого берега аэропртовского поселка на лёд Хеты,

заваленный тут, как и везде на Крайнем Севере, обломками искореженного мощными ледоходами металла

Очень аккуратно (с тремя «к») въезжаем в поселок, опутанный

паутиной провисших ниже высоты вездехода проводов…

Первая остановка - в самом центре, у магазина,

в котором нам и сообщают, что нас уже ждут и даже потеряли, поскольку еще сутки назад глава Усть-Авама позвонил главе Волочанки и сообщил, что в ее сторону выдвинулся невиданный аппарат… Продавщица магазина набирает трехзначный номер и протягивает нам трубку: «Поговорите с Ниной Федоровной. Она вас ждет!».

- Никуда от магазина не отходите, - говорит в трубку строгий голос, - Я сейчас подойду.

Выходим из магазина и обнаруживаем, что наш вездеход облеплен детишками, прознавшими про приезд в поселок чего-то необычного, на что можно залезть, потрогать, поковырять, открутить… Детишки разных возрастов, одни и в сопровождении взрослых,

другие - сами по себе, стайками и парочками, стали прибывать на центральную площадь в огромном количестве, шустрые, веселые и неугомонные, подвижные,

как ртуть, как газ, они сразу заняли все свободное пространство внутри вездехода…

Помощь при этом требовалась только самым маленьким,

да и то условная. Так что ожидание не было томительным, а вездеход-карусель самозабвенно катал детишек по большому кругу и даже не заметил, как в кругу появилась эта замечательная женщина - Алексеенко Нина Федоровна,

глава (официальное название) поселка Волочанка городского поселения города Дудинки Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района Красноярского края. Такая вот административная матрешка, - поселок внутри города, до которого 400 км по прямой…

Ребята на вездеходе уезжают на край поселка, к дизельной станции, где можно немного повозиться с техникой, которую пора уже обслужить, а Нина Федоровна берет меня под руку, и мы идем «по деревянным городам», облепленные со всех сторон детишками, потерявшими вдруг интерес к уходящему вездеходу и норовящими поплотнее прижаться к знакомой и очень доброй тетеньке, находясь рядом с которой совсем не страшно взять за руку незнакомого, приехавшего с другого края света… Впрочем, все детишки-«индейцы» всего мира так поступали с нами - и в Перу, и в Тибете, и в Центральной Африке. Да и в центральной России играющие в индейцев детишки почему-то всегда стараются взять меня за руку, если конечно, кто-то из знакомых или родных взрослых находится на расстоянии прямой видимости. Так и идем мы по поселку, сжимая по паре детских ручонок в каждой своей лапе и слушая рассказ Нины Федоровны о том, как тут живется, во вверенном ей поселке Волочанка.

В котором она уже двенадцать лет. Нет, это в Волочанке - двенадцать, а на Севере - всегда. Хотя все русские приезжают на Север на время. На годок - другой, пожить в тиши и спокойствии, деньжат подзаработать… и остаются на десятки лет. Держит Север, крепко держит. Хоть и пенсионерка она, и муж - инвалид, и дом есть под Курском, с водой, туалетом и садом, ан нет. Из двенадцати Волочанских лет - лет пять она уже собирается «на материк», но не отпускает Таймыр.

- Деньжат? И сейчас можно? - я искренне удивляюсь, полагая, что длинный северный рубль тоже уже в далеком прошлом…

- Конечно, сейчас все по-другому. У нас пенсия тут - тысяч 12 - 18, у кого как. Пенсионеров - 100 человек, многие еще где-то работают. Вроде, немного, но на что их тут тратить? Мясо, рыба - свои. Коммуналка - тысяча. Это чтоб воду привезли, тут ее из реки привозят, трактором, и заливают в бочки у домов. Ну и всё… Хлеб только в магазине купить. 60 рублей у нас хлеб, в каждом магазине - свой, там минипекарни. А так - если не пьешь, то и не нужно больше.

- А овощи, фрукты?

- Это только зимой…

Да, цены на овощи мы записали. Картошка - 90 рублей, морковь - 70, лук - 80. Апельсины - 290, яблоки - 300, мандарины - 350.

- Больше не будет, это последние, - прокомментировала нам продавщица, - зимник закрылся…

Да, такая тут перевернутая жизнь - фрукты и овощи есть в продаже только зимой, летом не достать. Летом только вертолет, делающий цены на товары запредельными, что лучше без них, апельсинов этих. А картошку тут когда-то выращивали… Ладно, об этом чуть позже.

- Ну, хорошо. 100 - пенсионеры. А остальные?

- Всего 509 человек. О национальном составе уже говорила - 22 русских, долганы и нганасаны - пополам.

Хотя, что значит, говорила? Вот уже в том, что «пополам» есть загадка, нет? Нганасаны - самый древний народ Севера, долганы - самый молодой. Нганасаны - народ самодийский, то есть «двоюродные братья» фино-угров по уральской «семье», вместе с ближайшими родственниками - ненцами. Долганы - народ тюркоязычный, ближе - к якутам. Что, поговорим, почему они тут вместе?

продолжение следует.