На Кулижках.

Как же много полезных дел можно сделать, когда нет интернета, и ты не торчишь в нём всё свободное время!

В частности, наконец, хватило времени отсканировать отрывок из книги любимого мною Ю.М.Нагибина «Всполошный звон», посвящённый Кулижкам. Его и хочу предложить вашему вниманию. Почитайте и не говорите, что «ниасилили»!

Всем известно выражение: у чёрта на куличках. Это означает: очень далеко, не добраться, а и доберешься, нужного места все равно не отыщешь.. Так много вмещает в себя это ёмкое выражение. Но спроси, что такое «кулички» И почему они во владении нечистого, никто не скажет. Дело в том, что «кулички» - это испорченное «кулишки» или «кулижки», последнее правильней. А «кулижка» - исконно русское слово, объяснимое по-разному: топкое, болотистое место - говорят одни знатоки языка; лес после порубки - считают другие; пожня меж кустами и чапыжником - объясняют третьи. Это требует дополнительного объяснения: пожня - низменный, мочажинный луг, а чапыжник - кустарниковая непролазь. Но во всех объяснениях проглядывает одно общее: место не больно казистое. Так вот, Кулижки это испокон веку известная местность, где еще в домосковское время, при полулегендарном боярине Кучке, находились поселения, и занимает она территорию нынешней Солянки с прилегающими переулками вплоть до Яузского бульвара и набережной реки Яузы, а также обширные владения бывшего Воспитательного дома.

И вроде бы не так уже далеки Кулижки от ядра Москвы - Кремля и уж вовсе близки ко второму московскому поясу - Китай-городу, но почему-то стали символом отдаленности, затерянности, почти недосягаемости. У чёрта на Кулижках - ишь куда занесло!

Кулижки - путаное место, даже рельеф тут какой-то не московский: низина и взгорья, пади и подъемы,- не поймешь, что внизу, что наверху. Вот Ивановский монастырь, глянешь от Солянки - он на круче, глянешь от Старосадского переулка - он у подножия горы. На деле же он в первом ярусе Алабовой горы, по кручам которой карабкаются Старосадский и Спасоглинищевский переулки. В Кулижках все чуть-чуть туманно и загадочно. Взять хотя бы Подкопаевский переулок - ужас автомобилистов, ибо здесь долго лепилось на круче ГАИ города, где великие знатоки дорожной казуистики терзали на экзаменах будущих шоферов, где отбирали, а иногда и возвращали водительские права.

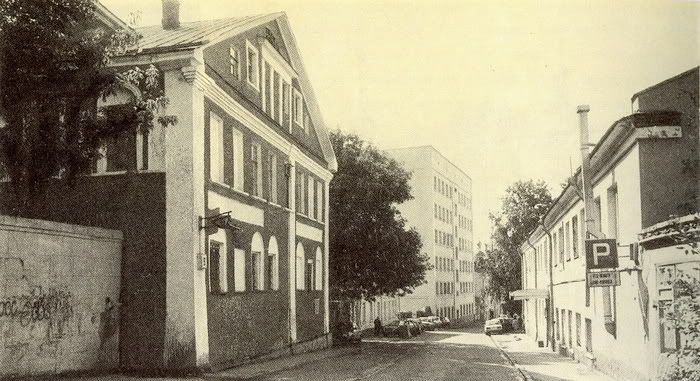

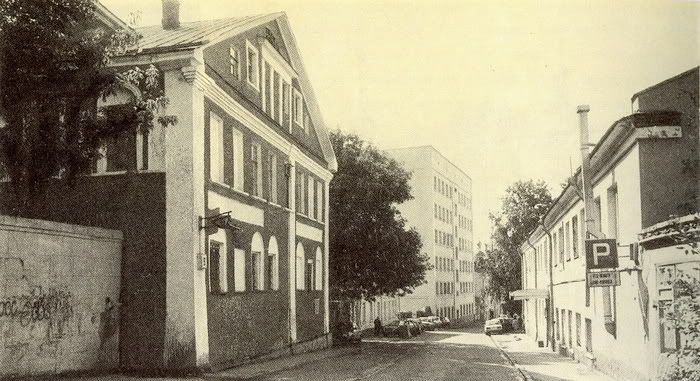

Палаты бояр Шуйских в Подкопаевом переулке. 1660-1670 гг.; перестроены в кон.ХIХ-нач.ХХ в. Фото 1994 г.

П.Вяземский писал: «Здесь чудо барские палаты // С гербом, где вписан знатный род.// Вблизи на курьих ножках хаты // И с огурцами огород». *

На фотографии хорошо видна несохранившаяся застройка чётной стороны Подкопаевского переулка (на фото справа). Сейчас на этом месте бизнес-центр.

Палаты в Подкопаевском переулке Шуйским не принадлежали. Владельцем палат был И.М.Барятинский (d1).

Существует три версии происхождения названия переулка. Первая - немудреная: он расположен на склоне глиняной горы, служившей местом выборки глины для построек, от него и образовался подкоп. Вторая - вовсе скучная: строителем Никольской церкви был Подкопаев, отсюда и церковь и переулок Подкопаевские. Зато третья дает простор воображению: злоумышленники сделали подкоп, чтобы ограбить богатый храм. А храм, довольно скромный с виду, был богат, ибо в его приход удалился Иван III после опустошительного пожара 1493 года. Любопытно, почему среди всех московских храмов умный и расчетливый государь выбрал незаметную обитель? Случайным такое быть не могло, но причина скрыта во мгле веков.

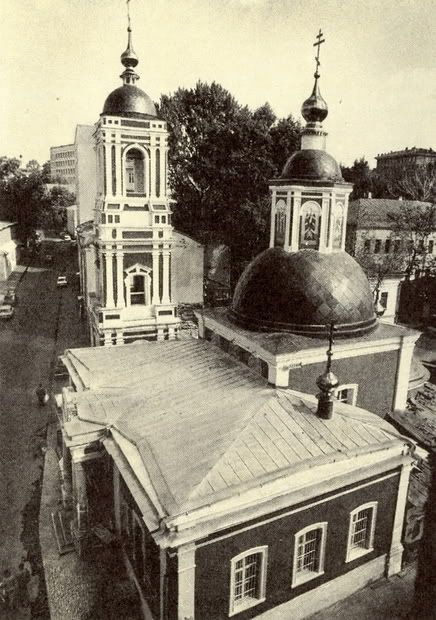

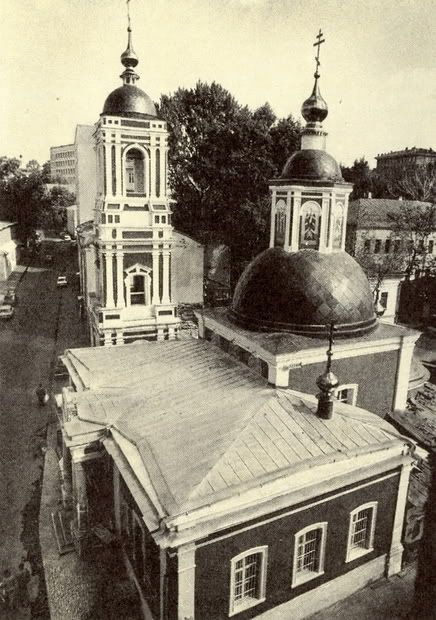

Церковь Николая Чудотворца в Подкопаях при Александрийском подворье. 1629 г.; перестроена ок.1700 г.; потом в 1855-1858 гг. арх.И.Козловским. Фото 1994 г.

Подкопаевский переулок назван в XIX в. По церкви Николы в Подкопаево, известной с 1493 г. Когда-то здесь находился карьер, в котором для добычи глины подкапывали гору. Отсюда и наименование местности.

Грабитель, пытавшийся снять серебряную ризу с престольного образа Николая Чудотворца, любимейшего русского святого, свалился в дыру подкопа, разбился насмерть и был засыпан землей.

Фрагмент фасада.

Темны дела на Кулижках, темны они окажутся и в более позднее время, когда в Подколокольном переулке (несмотря на кажущуюся ясность названия, оно не имеет объяснения) возникнет Хитров рынок со страшными ночлежными домами - гнойная язва города.

Начну же я свой рассказ с земли, как бы предваряющей Кулижки, если двигаться к ним от центра столицы - Кремля.

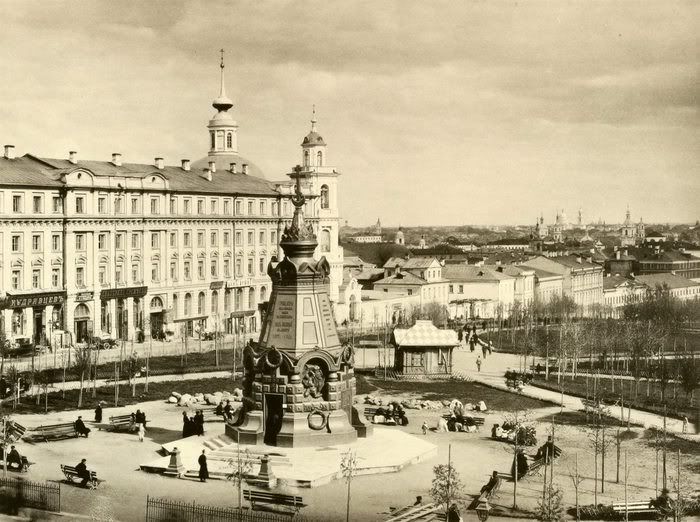

Речь пойдет о площади, которая москвичам моего поколения была известна как Варварская, по улице Варварке, вливавшейся в нее. А еще раньше ее именовали Коневой, по имени зодчего Федора Коня, возведшего стену Белого города; начиналось это укрепление в Кулижках, от реки Яузы, и тянулось по нынешнему Бульварному кольцу. Лежит площадь в низине, у подножия довольно крутого холма. В XVII веке место славилось кузнечным делом, тридцать пять кузниц без устали ковали все, что только можно выковать, - от ножей и подков, мельничных снастей и замков до оружия и особых поковок для нужд государева Денежного двора, тоже находившегося в Кулижках.

Украшена площадь старой живописной церковью Всех Святых на Кулижках.

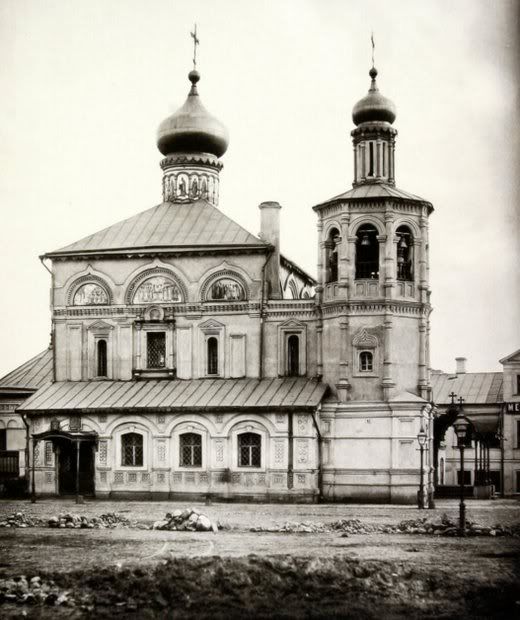

Церковь Всех Святых на Кулишках. Фото 1882 г. из альбома Найдёнова.

Церковь Всех Святых на Кулижках. ХVI-XVII вв.. Фото 1980-х гг.

Первоначально храм был поставлен ещё при великом князе Д.Донском в память православных воинов, павших в битве на Куликовом поле 8 сентября 1380 г.

По преданию, на ее месте была другая церковь, поставленная Дмитрием Донским в память русских воинов, павших на поле Куликовом. Уходил на врага Дмитрий и возвращался с Мамаева побоища дорогой, пролегавшей по Варварке, Варварской площади, Солянке, а дальше по Владимирке. С противоположной стороны площадь ограничена Ильинским сквером; в его конце, у Ильинских ворот, стоит памятник героям Плевны, нашим гренадерам, погибшим в боях за освобождение Болгарии от Туретчины. Автор памятника в модном тогда русском стиле известный архитектор и скульптор Владимир Шервуд.

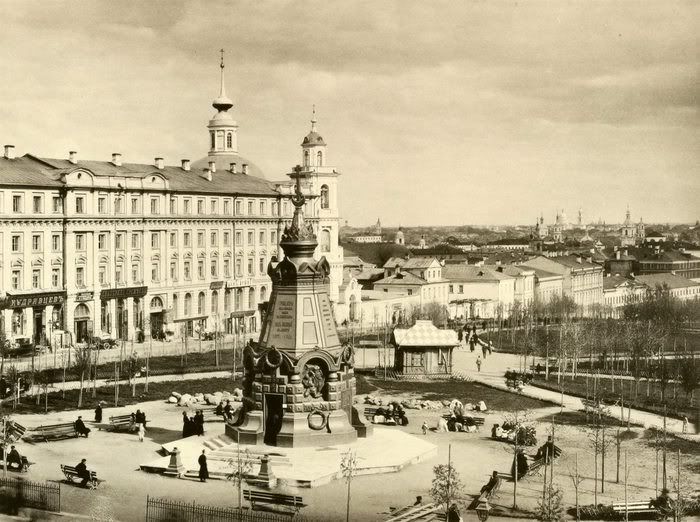

Плевенская часовня. Фото 1882 г. из альбома Найдёнова.

В.Шервуд. Плевенская часовня - памятник русским гренадёрам, героям Плевны, на Ильинском бульваре. 1887 г. Фото 1980-х гг.

Памятник представляет собой восьмигранную часовню с возвышающимся шатром, увенчанным короной в виде шапки Мономаха, на которой водружён золотой крест, имеющий в подножии магометанский полумесяц.

С Варварской площадью у меня связано одно из самых пронзительных переживаний детства, когда я впервые и люто испугался Москвы, а затем раз и навсегда проникся безграничным доверием к своему городу. История эта кажется мне любопытной и поучительной, и я позволю себе задержаться на ней.

Это случилось в 1929 году. Школьником-второклассником я страстно мечтал о пионерском галстуке. В ту пору не было четких правил приема в пионеротряд. В одних школах принимали с девяти, в других с десяти, а в нашей так и с одиннадцати. А до того изволь томиться в октябрятах. У нас в классе учился славный очкастый мальчик Яша, он жил на Варварке, а отец его работал в ВСНХ. И вот мы узнали, что при ВСНХ есть детский клуб, где ребят «готовят в пионеры». Здесь учили ручному труду: строгать и пилить, клеить цветные аппликации, писать лозунги мелом на кумаче, а также рисовать, петь песни про костры, картошку и юного барабанщика, ходить в ногу и многим другим полезным в пионерской жизни вещам. Занятия проходили вечером, после уроков.

Жил я довольно далеко отсюда, в Армянском переулке, от его угла до Варварской площади ходил трамвай № 21. Мне давали на дорогу гривенник, туда я должен был идти пешком, а возвращаться уже в темноте трамваем. Однажды, перестрогав и перемаршировав до обалдения, я перепутал трамвай и поехал в сторону, противоположную моему дому. Свою ошибку я обнаружил не сразу, лишь когда за окнами возник мост, а под ним река - черная, маслянистая, с тусклым отсветом. Я знал, что никакой реки мне переезжать не надо, и так испугался, что проехал еще две лишних остановки. Мимо бежали низенькие, слепые дома с черными подворотнями, редкие тусклые фонари, вывески, на которых ничего нельзя было разобрать. Наконец я очнулся и вышел из трамвая. Вокруг был темный, пустынный и, как мне казалось, бесконечно враждебный мир. Другой монетки у меня не было, пришлось идти пешком. Куда идти, я не знал и просто побежал назад вдоль трамвайной линии.

Так началось одно из самых значительных путешествий моей жизни. Потом я объезжу чуть не весь свет, но ничто так не врежется в память, как недальний путь от Заяузья к Армянскому переулку.

А началось все довольно-таки позорно. Я бежал по улице и плакал. Прямо-таки ревел от страха и тоски по дому. И образ бесстрашного барабанщика не витал передо мной. А потом, миновав мост, я натолкнулся на будто возникшую из-под земли женщину.

- Ты чего тут? - удивленно спросила она.

- Я заблудился. Мне в Армянский надо.

- Это где ж такое? ... Что-то не слыхала.

- Покровка ... Маросейка ...

- Мать честная!... Куда ж тебя занесло?

- Я трамвай спутал.

Женщина рассмеялась и пошла со мной рядом. И как ни напуган, ни растерян я был, все же заметил, что лицо ее мокро от слез.

- Вы плакали?

- Еще чего! Луку надышалась. Эх, малый, ничто в мире слезиночки не стоит. Давай петь. «Ах, Коля, грудь больно, любила довольно ... » Чего же ты? Подпевай.

- Не могу. Слуха нет.

- Беда! Не люблю, кто не поет. А ты бы хоть сам с собой пел.

- Я пою. С собой я всегда пою.

- Ну и правильно! .. - Она опять запела:- «Сире-ень цвете-от, не пла-ачь приде-от! ... » - и вдруг оступилась, сломала каблук.

Она пошла дальше, хромая, но тут нам повстречался пожилой человек в прорезиненном плаще, сапогах и суконной фуражке. Под плащом виднелась военная гимнастерка.

- Эй, дядя! - окликнула женщина.- Проводи мальца. Он заблудился, а я, вишь, охромела.

Бывший военный поворчал, но все же согласился.

- Прощай,- сказала мне женщина.- А смешно, сколько-то лет пройдет, ты вырастешь, станешь большим и никогда больше меня не увидишь. И я тебя не увижу. Понимаешь? Мы никогда-никогда с тобой не увидимся. И ты даже не вспомнишь обо мне ...

И что же, почти минула жизнь, и, седой, старый, я хочу сказать той женщине: «Вы ошиблись, я никогда не забывал вас, вы всегда были во мне с вашим смехом, вашими слезами, вашей добротой».

Бывший военный повел меня куда-то вкось от улицы, плетением переулков, проходными дворами, он хорошо ориентировался на местности. Только шел он трудно, то и дело останавливался и прижимал руку к груди. Наверное, у него было плохое сердце. Он спросил меня, кто мне эта женщина.

- Никто, - растерянно ответил я.

- Это что еще такое - загремел он.- Никто!

Каждый есть кто-нибудь! Никто! Ишь, фендрик!

И я запомнил его слова на всю жизнь.

В виду Ивановского монастыря дорога круто пошла в гору, и военный человек остановился.

- Мотор не тянет,- сказал он.

И хотя я еще боялся, все же нашел в себе мужество сказать:

- Дальше не надо. Я сам дойду.

- Молодец! - Голос его потеплел.- Терпеть не люблю трусов.

Я недолго оставался один. Теперь меня подхватил ... немец. Да, да, настоящий немец, инженер, что-то строивший на Волге и проездом оказавшийся в Москве. Он бродил по Кулижкам, восхищаясь «таинственной Азией». Меня учили немецкому, и мы быстро нашли общий язык. Он тоже был хорошим человеком и довел меня по Старосадскому переулку до Покровки. А сам повернул назад, в «gеhеimnisvоll[es] Аsiеn».

Шефство надо мной взял новоиспеченный милиционер в форме с иголочки и хрустящих ремнях. Полный сознания своего величия, он свистком остановил воображаемое движение на пустой ночной улице и, взяв меня за руку, перевел на другую сторону.

- Переход у Сверчкова осилите или проводить.

- Осилю,- сказал я.

- Поглядите налево и начинайте движение. Достигнув осевой, поглядите направо и, если нет транспорта, продолжайте путь.- Он счастливо козырнул, и через несколько минут я был дома.

Прежде чем лечь в постель, я немного постоял у окна, глядя в лицо ночи, переставшей быть страшной. Почему я так боялся её? В тихой темной пустынности бродят странные добрые люди, которые не дадут тебе пропасть. Я мысленно пожелал им спокойной ночи - гордой молодой женщине, бывшему военному, которому не спится в мирной тиши, очарованному Москвой немцу и новоиспеченному стражу столичных улиц.

Я знал, что уж никогда не усомнюсь в своем городе.

И научился я этому у чёрта на Кулижках ...

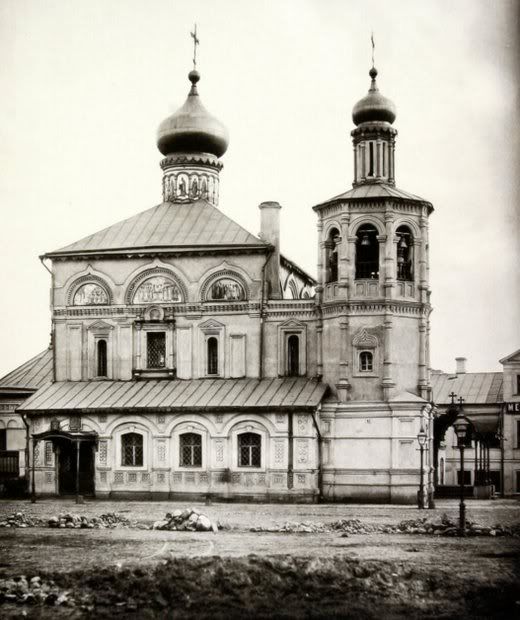

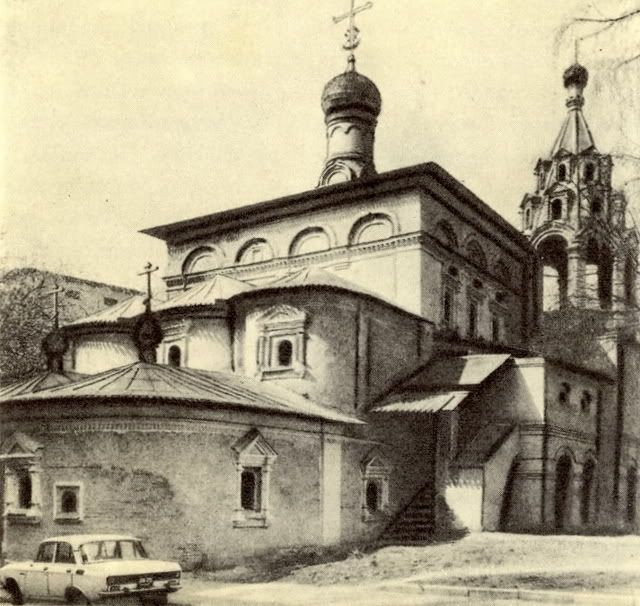

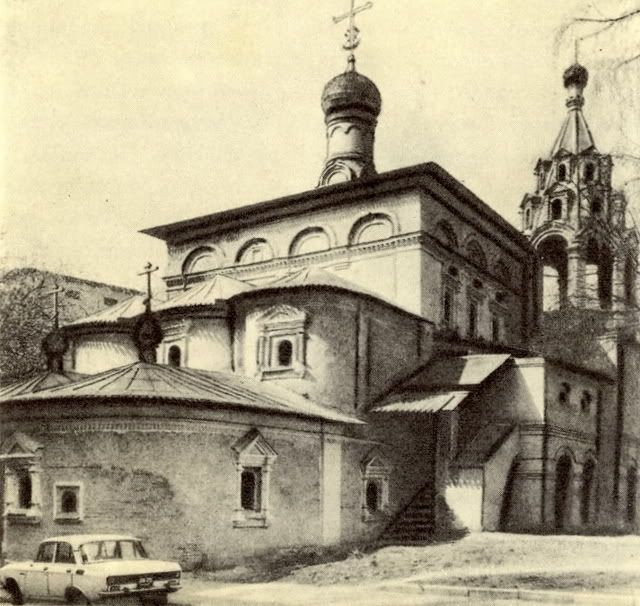

Церковь Трёх Святителей (Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста) на Кулижках близ Хитрова рынка. 1670-1674 гг.; перестроена в 1770-х гг. Фото 1980-х гг.

Храм возвели возле царских конюшен. Вблизи располагался загородный дом митрополита.

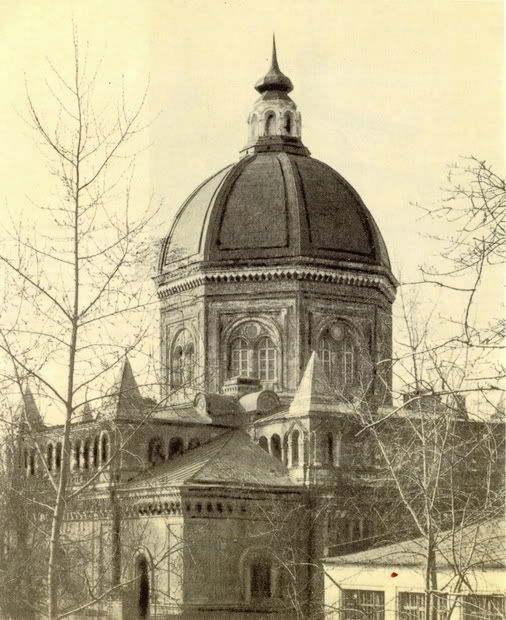

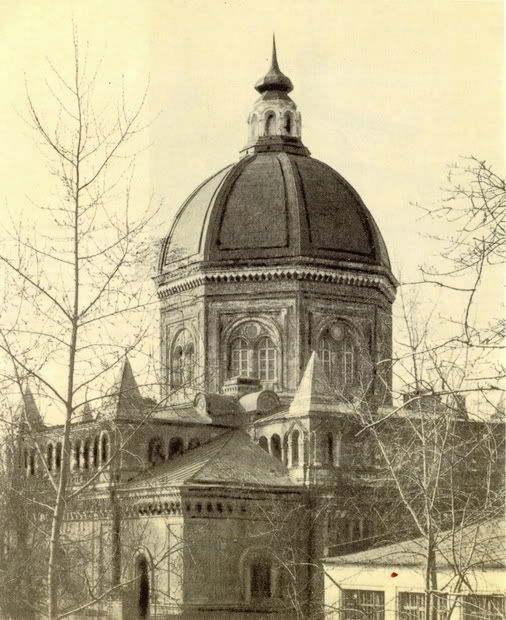

Замечательная характеристика сложной, необычной и крайне привлекательной структуры Кулижек содержится в отличной книге М. Миловой и В. Резвина: «Если говорить о московском своеобразии, когда рельеф как бы сам задает тон, то это район уникальный настолько же, как Швивая горка или Труба у выхода Рождественки. Впрочем, пожалуй, тут структура еще сложнее. С одного и того же перекрестка, буквально через несколько шагов, как, скажем, в верхней точке Малого Ивановского, раскрывается целый веер захватывающих перспектив. Один переулок сбегает под гору с лихим поворотом, другой не менее круто уходит вверх, третий далеко внизу переходит в живописную улицу, а там глаз уже угадывает далекие очертания Зарядья. Среди небольших, лестницей уходящих вниз домиков вкраплены интересные памятники архитектуры. Неравнозначные по художественной ценности, они в совокупности создают среду, уникальную даже по московским представлениям. Тут встретишь все. В одном из переулков смотрят друг на друга храм XVII века, невесть как взгромоздившийся на самую крутизну холма, куда ведет каменная лестница, и не то французский замок, не то итальянский монастырь. Оказывается, что эти мощные фланкирующие башни, решительно выдвинутые прямо на тротуар, и вписанный между ними купол на заднем плане, так напоминающий купол знаменитой Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции, - не более чем стилистическое увлечение своего времени: новые постройки старого Ивановского монастыря были возведены в 1861-1878 годах по проекту архитектора М. Быковского.

М.Быковский. Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря. 1861-1878 гг. Фрагмент. Фото 1980-х гг.

Монастырь существовал уже XVI в. В 1786 г. по секретному повелению Екатерины II сюда была прислана «неизвестная, наречённая в монашестве Досифеей». Есть предположение, что это княжна Тараканова.

Впрочем, в подобных случаях существенна даже не историческая подлинность отдельных зданий, а то, как живописно, романтично слилось все это в некое старомосковское целое. Да, район поистине уникальный, и, любуясь им, заранее представляешь, как он выиграет после реставрации. Жаль только, что в преддверии этих работ утрачивается немало интересных деталей, которые потом уж не восстановить, если они не обмерены».

С грустью должен добавить: жалеть приходится не детали, а целое, ибо реставрационные работы ведутся столь вяло, бессильно, спустя рукава, что в обозримое время мы едва ли увидим преображенные Кулижки**.

Нынешний Ивановский монастырь стоит на месте старого, заложенного согласно преданию, в 1533 году в память о рождении Ивана Грозного. От этого кровоядца легла на монастырь зловещая тень. Здесь содержались две знаменитые узницы, одна в келье, другая в подвале: княжна Тараканова, дочь императрицы Елизаветы Петровны от морганатического брака с графом Алексеем Разумовским (о нем уже была речь), и страшная Салтычиха - помещица-садистка Дарья Николаевна Салтыкова, истязавшая своих крепостных.

Сначала о Таракановой. Все знают картину Константина Флавицкого в Третьяковской галерее « Княжна Тараканова». Сквозь узкое зарешеченное окно хлещет вода. Наводнение. Молодая женщина, стоя на постели, прижалась спиной к каменной стене. На постель лезут обезумевшие от ужаса крысы.

Так вот, здесь изображена другая Тараканова. Авантюристка, выдававшая себя за дочь Елизаветы и предъявлявшая права на русский престол. Нечто вроде Лжедмитрия в юбке. То было во дни Екатерины II. Ее фаворит Алексей Орлов заманил мнимую Тараканову в ловушку, и несчастную претендентку бросили в Алексеевский равелин. Там она умерла от чахотки за два года до большого петербургского наводнения.

Настоящая княжна Тараканова была заточена в Ивановский монастырь. Вся вина бедной девушки состояла в том, что в ней текла царская кровь и, следовательно, прав на русский престол у нее было больше, чем у Екатерины, свергшей законного государя - своего мужа Петра III. Тараканова зачахла в келье и похоронена в Ново-Спасском монастыре. До недавнего времени в ее усыпальнице дворники хранили свой инвентарь. Газеты много, гневно и тщетно писали об этом кощунстве - кажется, сейчас подыскали другое помещение для метел, скребков и совков.

Салтычиха злодействовала над дворовыми людьми в своем огромном доме по Кузнецкому мосту на пересечении с Большой Лубянкой, то есть совсем рядом с местом будущего заключения. Заводилась Салтычиха, как правило, во время мытья полов и стирки белья. Бывали вспышки и по другому поводу, но куда реже. Вот как об этом говорилось в брошюрке о следствии над Салтычихой: «С мучительным однообразием рассказывали бесчисленные свидетели все одну и ту же историю о мытье полов и мытье белья, и впечатление от этих рассказов было таково, как будто это салтычихино белье и полы мылись не водой, а горячей человеческой кровью». Салтычихе не всегда удавалось прикончить свою жертву, хотя в ход шли скалки, поленья, утюги. Окровавленное тело выбрасывали на двор, и остервеневшая барыня кричала гайдукам: «Бейте до смерти! Я одна в ответе!» В чем тут дело, почему стирка и мытье полов так страшно возбуждали ее, превращая в сущего дьявола? Интересная проблема для психиатра, но, к сожалению, такой науки не существовало в салтычихинские дни.

Александр Шамаро сообщает: «По данным судебного следствия в течение шести-семи лет Дарья Салтыкова «умертвила разными муками 139 человек, главным образом женщин (среди погибших было только трое мужчин), в том числе и девочек десяти - двенадцати лет ... На самом же деле число жертв еще больше». Для сравнения напомним: Нерон, вошедший в скорбную историю человечества как самый отъявленный злодей, числил за собой сто сорок шесть убиенных.

Мера ее злодеяний превысила всю снисходительность самодержавной власти к «шалостям» помещиков. Салтычиху отдали под суд. Свои черные дни она кончила в подвале Ивановского монастыря. На нее приходили смотреть, она рычала, ревела и кидалась на прутья решетки. Преступницу похоронили с честью на кладбище Донского монастыря в фамильной усыпальнице Салтыковых.

Неподалеку от моего подмосковного жилья есть старая текстильная Троицкая фабрика. Старожилы уверяют, что она находилась во владении Салтычихи, у которой в соседнем селе Красном была вотчина.

…

Окончание завтра.

______________

* Подписи к фотографиям, выделенные курсивом, - авторские и редакторские (здесь и далее - прим. мои - d1)

** Зато в наше время мы имеем все шансы увидеть их «преображёнными». Не дай Бог, конечно!

(с) Ю.М.Нагибин. Всполошный звон. М., 1996 г.

Фотографии 1994 г. А.Сизухина.

В частности, наконец, хватило времени отсканировать отрывок из книги любимого мною Ю.М.Нагибина «Всполошный звон», посвящённый Кулижкам. Его и хочу предложить вашему вниманию. Почитайте и не говорите, что «ниасилили»!

Всем известно выражение: у чёрта на куличках. Это означает: очень далеко, не добраться, а и доберешься, нужного места все равно не отыщешь.. Так много вмещает в себя это ёмкое выражение. Но спроси, что такое «кулички» И почему они во владении нечистого, никто не скажет. Дело в том, что «кулички» - это испорченное «кулишки» или «кулижки», последнее правильней. А «кулижка» - исконно русское слово, объяснимое по-разному: топкое, болотистое место - говорят одни знатоки языка; лес после порубки - считают другие; пожня меж кустами и чапыжником - объясняют третьи. Это требует дополнительного объяснения: пожня - низменный, мочажинный луг, а чапыжник - кустарниковая непролазь. Но во всех объяснениях проглядывает одно общее: место не больно казистое. Так вот, Кулижки это испокон веку известная местность, где еще в домосковское время, при полулегендарном боярине Кучке, находились поселения, и занимает она территорию нынешней Солянки с прилегающими переулками вплоть до Яузского бульвара и набережной реки Яузы, а также обширные владения бывшего Воспитательного дома.

И вроде бы не так уже далеки Кулижки от ядра Москвы - Кремля и уж вовсе близки ко второму московскому поясу - Китай-городу, но почему-то стали символом отдаленности, затерянности, почти недосягаемости. У чёрта на Кулижках - ишь куда занесло!

Кулижки - путаное место, даже рельеф тут какой-то не московский: низина и взгорья, пади и подъемы,- не поймешь, что внизу, что наверху. Вот Ивановский монастырь, глянешь от Солянки - он на круче, глянешь от Старосадского переулка - он у подножия горы. На деле же он в первом ярусе Алабовой горы, по кручам которой карабкаются Старосадский и Спасоглинищевский переулки. В Кулижках все чуть-чуть туманно и загадочно. Взять хотя бы Подкопаевский переулок - ужас автомобилистов, ибо здесь долго лепилось на круче ГАИ города, где великие знатоки дорожной казуистики терзали на экзаменах будущих шоферов, где отбирали, а иногда и возвращали водительские права.

Палаты бояр Шуйских в Подкопаевом переулке. 1660-1670 гг.; перестроены в кон.ХIХ-нач.ХХ в. Фото 1994 г.

П.Вяземский писал: «Здесь чудо барские палаты // С гербом, где вписан знатный род.// Вблизи на курьих ножках хаты // И с огурцами огород». *

На фотографии хорошо видна несохранившаяся застройка чётной стороны Подкопаевского переулка (на фото справа). Сейчас на этом месте бизнес-центр.

Палаты в Подкопаевском переулке Шуйским не принадлежали. Владельцем палат был И.М.Барятинский (d1).

Существует три версии происхождения названия переулка. Первая - немудреная: он расположен на склоне глиняной горы, служившей местом выборки глины для построек, от него и образовался подкоп. Вторая - вовсе скучная: строителем Никольской церкви был Подкопаев, отсюда и церковь и переулок Подкопаевские. Зато третья дает простор воображению: злоумышленники сделали подкоп, чтобы ограбить богатый храм. А храм, довольно скромный с виду, был богат, ибо в его приход удалился Иван III после опустошительного пожара 1493 года. Любопытно, почему среди всех московских храмов умный и расчетливый государь выбрал незаметную обитель? Случайным такое быть не могло, но причина скрыта во мгле веков.

Церковь Николая Чудотворца в Подкопаях при Александрийском подворье. 1629 г.; перестроена ок.1700 г.; потом в 1855-1858 гг. арх.И.Козловским. Фото 1994 г.

Подкопаевский переулок назван в XIX в. По церкви Николы в Подкопаево, известной с 1493 г. Когда-то здесь находился карьер, в котором для добычи глины подкапывали гору. Отсюда и наименование местности.

Грабитель, пытавшийся снять серебряную ризу с престольного образа Николая Чудотворца, любимейшего русского святого, свалился в дыру подкопа, разбился насмерть и был засыпан землей.

Фрагмент фасада.

Темны дела на Кулижках, темны они окажутся и в более позднее время, когда в Подколокольном переулке (несмотря на кажущуюся ясность названия, оно не имеет объяснения) возникнет Хитров рынок со страшными ночлежными домами - гнойная язва города.

Начну же я свой рассказ с земли, как бы предваряющей Кулижки, если двигаться к ним от центра столицы - Кремля.

Речь пойдет о площади, которая москвичам моего поколения была известна как Варварская, по улице Варварке, вливавшейся в нее. А еще раньше ее именовали Коневой, по имени зодчего Федора Коня, возведшего стену Белого города; начиналось это укрепление в Кулижках, от реки Яузы, и тянулось по нынешнему Бульварному кольцу. Лежит площадь в низине, у подножия довольно крутого холма. В XVII веке место славилось кузнечным делом, тридцать пять кузниц без устали ковали все, что только можно выковать, - от ножей и подков, мельничных снастей и замков до оружия и особых поковок для нужд государева Денежного двора, тоже находившегося в Кулижках.

Украшена площадь старой живописной церковью Всех Святых на Кулижках.

Церковь Всех Святых на Кулишках. Фото 1882 г. из альбома Найдёнова.

Церковь Всех Святых на Кулижках. ХVI-XVII вв.. Фото 1980-х гг.

Первоначально храм был поставлен ещё при великом князе Д.Донском в память православных воинов, павших в битве на Куликовом поле 8 сентября 1380 г.

По преданию, на ее месте была другая церковь, поставленная Дмитрием Донским в память русских воинов, павших на поле Куликовом. Уходил на врага Дмитрий и возвращался с Мамаева побоища дорогой, пролегавшей по Варварке, Варварской площади, Солянке, а дальше по Владимирке. С противоположной стороны площадь ограничена Ильинским сквером; в его конце, у Ильинских ворот, стоит памятник героям Плевны, нашим гренадерам, погибшим в боях за освобождение Болгарии от Туретчины. Автор памятника в модном тогда русском стиле известный архитектор и скульптор Владимир Шервуд.

Плевенская часовня. Фото 1882 г. из альбома Найдёнова.

В.Шервуд. Плевенская часовня - памятник русским гренадёрам, героям Плевны, на Ильинском бульваре. 1887 г. Фото 1980-х гг.

Памятник представляет собой восьмигранную часовню с возвышающимся шатром, увенчанным короной в виде шапки Мономаха, на которой водружён золотой крест, имеющий в подножии магометанский полумесяц.

С Варварской площадью у меня связано одно из самых пронзительных переживаний детства, когда я впервые и люто испугался Москвы, а затем раз и навсегда проникся безграничным доверием к своему городу. История эта кажется мне любопытной и поучительной, и я позволю себе задержаться на ней.

Это случилось в 1929 году. Школьником-второклассником я страстно мечтал о пионерском галстуке. В ту пору не было четких правил приема в пионеротряд. В одних школах принимали с девяти, в других с десяти, а в нашей так и с одиннадцати. А до того изволь томиться в октябрятах. У нас в классе учился славный очкастый мальчик Яша, он жил на Варварке, а отец его работал в ВСНХ. И вот мы узнали, что при ВСНХ есть детский клуб, где ребят «готовят в пионеры». Здесь учили ручному труду: строгать и пилить, клеить цветные аппликации, писать лозунги мелом на кумаче, а также рисовать, петь песни про костры, картошку и юного барабанщика, ходить в ногу и многим другим полезным в пионерской жизни вещам. Занятия проходили вечером, после уроков.

Жил я довольно далеко отсюда, в Армянском переулке, от его угла до Варварской площади ходил трамвай № 21. Мне давали на дорогу гривенник, туда я должен был идти пешком, а возвращаться уже в темноте трамваем. Однажды, перестрогав и перемаршировав до обалдения, я перепутал трамвай и поехал в сторону, противоположную моему дому. Свою ошибку я обнаружил не сразу, лишь когда за окнами возник мост, а под ним река - черная, маслянистая, с тусклым отсветом. Я знал, что никакой реки мне переезжать не надо, и так испугался, что проехал еще две лишних остановки. Мимо бежали низенькие, слепые дома с черными подворотнями, редкие тусклые фонари, вывески, на которых ничего нельзя было разобрать. Наконец я очнулся и вышел из трамвая. Вокруг был темный, пустынный и, как мне казалось, бесконечно враждебный мир. Другой монетки у меня не было, пришлось идти пешком. Куда идти, я не знал и просто побежал назад вдоль трамвайной линии.

Так началось одно из самых значительных путешествий моей жизни. Потом я объезжу чуть не весь свет, но ничто так не врежется в память, как недальний путь от Заяузья к Армянскому переулку.

А началось все довольно-таки позорно. Я бежал по улице и плакал. Прямо-таки ревел от страха и тоски по дому. И образ бесстрашного барабанщика не витал передо мной. А потом, миновав мост, я натолкнулся на будто возникшую из-под земли женщину.

- Ты чего тут? - удивленно спросила она.

- Я заблудился. Мне в Армянский надо.

- Это где ж такое? ... Что-то не слыхала.

- Покровка ... Маросейка ...

- Мать честная!... Куда ж тебя занесло?

- Я трамвай спутал.

Женщина рассмеялась и пошла со мной рядом. И как ни напуган, ни растерян я был, все же заметил, что лицо ее мокро от слез.

- Вы плакали?

- Еще чего! Луку надышалась. Эх, малый, ничто в мире слезиночки не стоит. Давай петь. «Ах, Коля, грудь больно, любила довольно ... » Чего же ты? Подпевай.

- Не могу. Слуха нет.

- Беда! Не люблю, кто не поет. А ты бы хоть сам с собой пел.

- Я пою. С собой я всегда пою.

- Ну и правильно! .. - Она опять запела:- «Сире-ень цвете-от, не пла-ачь приде-от! ... » - и вдруг оступилась, сломала каблук.

Она пошла дальше, хромая, но тут нам повстречался пожилой человек в прорезиненном плаще, сапогах и суконной фуражке. Под плащом виднелась военная гимнастерка.

- Эй, дядя! - окликнула женщина.- Проводи мальца. Он заблудился, а я, вишь, охромела.

Бывший военный поворчал, но все же согласился.

- Прощай,- сказала мне женщина.- А смешно, сколько-то лет пройдет, ты вырастешь, станешь большим и никогда больше меня не увидишь. И я тебя не увижу. Понимаешь? Мы никогда-никогда с тобой не увидимся. И ты даже не вспомнишь обо мне ...

И что же, почти минула жизнь, и, седой, старый, я хочу сказать той женщине: «Вы ошиблись, я никогда не забывал вас, вы всегда были во мне с вашим смехом, вашими слезами, вашей добротой».

Бывший военный повел меня куда-то вкось от улицы, плетением переулков, проходными дворами, он хорошо ориентировался на местности. Только шел он трудно, то и дело останавливался и прижимал руку к груди. Наверное, у него было плохое сердце. Он спросил меня, кто мне эта женщина.

- Никто, - растерянно ответил я.

- Это что еще такое - загремел он.- Никто!

Каждый есть кто-нибудь! Никто! Ишь, фендрик!

И я запомнил его слова на всю жизнь.

В виду Ивановского монастыря дорога круто пошла в гору, и военный человек остановился.

- Мотор не тянет,- сказал он.

И хотя я еще боялся, все же нашел в себе мужество сказать:

- Дальше не надо. Я сам дойду.

- Молодец! - Голос его потеплел.- Терпеть не люблю трусов.

Я недолго оставался один. Теперь меня подхватил ... немец. Да, да, настоящий немец, инженер, что-то строивший на Волге и проездом оказавшийся в Москве. Он бродил по Кулижкам, восхищаясь «таинственной Азией». Меня учили немецкому, и мы быстро нашли общий язык. Он тоже был хорошим человеком и довел меня по Старосадскому переулку до Покровки. А сам повернул назад, в «gеhеimnisvоll[es] Аsiеn».

Шефство надо мной взял новоиспеченный милиционер в форме с иголочки и хрустящих ремнях. Полный сознания своего величия, он свистком остановил воображаемое движение на пустой ночной улице и, взяв меня за руку, перевел на другую сторону.

- Переход у Сверчкова осилите или проводить.

- Осилю,- сказал я.

- Поглядите налево и начинайте движение. Достигнув осевой, поглядите направо и, если нет транспорта, продолжайте путь.- Он счастливо козырнул, и через несколько минут я был дома.

Прежде чем лечь в постель, я немного постоял у окна, глядя в лицо ночи, переставшей быть страшной. Почему я так боялся её? В тихой темной пустынности бродят странные добрые люди, которые не дадут тебе пропасть. Я мысленно пожелал им спокойной ночи - гордой молодой женщине, бывшему военному, которому не спится в мирной тиши, очарованному Москвой немцу и новоиспеченному стражу столичных улиц.

Я знал, что уж никогда не усомнюсь в своем городе.

И научился я этому у чёрта на Кулижках ...

Церковь Трёх Святителей (Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста) на Кулижках близ Хитрова рынка. 1670-1674 гг.; перестроена в 1770-х гг. Фото 1980-х гг.

Храм возвели возле царских конюшен. Вблизи располагался загородный дом митрополита.

Замечательная характеристика сложной, необычной и крайне привлекательной структуры Кулижек содержится в отличной книге М. Миловой и В. Резвина: «Если говорить о московском своеобразии, когда рельеф как бы сам задает тон, то это район уникальный настолько же, как Швивая горка или Труба у выхода Рождественки. Впрочем, пожалуй, тут структура еще сложнее. С одного и того же перекрестка, буквально через несколько шагов, как, скажем, в верхней точке Малого Ивановского, раскрывается целый веер захватывающих перспектив. Один переулок сбегает под гору с лихим поворотом, другой не менее круто уходит вверх, третий далеко внизу переходит в живописную улицу, а там глаз уже угадывает далекие очертания Зарядья. Среди небольших, лестницей уходящих вниз домиков вкраплены интересные памятники архитектуры. Неравнозначные по художественной ценности, они в совокупности создают среду, уникальную даже по московским представлениям. Тут встретишь все. В одном из переулков смотрят друг на друга храм XVII века, невесть как взгромоздившийся на самую крутизну холма, куда ведет каменная лестница, и не то французский замок, не то итальянский монастырь. Оказывается, что эти мощные фланкирующие башни, решительно выдвинутые прямо на тротуар, и вписанный между ними купол на заднем плане, так напоминающий купол знаменитой Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции, - не более чем стилистическое увлечение своего времени: новые постройки старого Ивановского монастыря были возведены в 1861-1878 годах по проекту архитектора М. Быковского.

М.Быковский. Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря. 1861-1878 гг. Фрагмент. Фото 1980-х гг.

Монастырь существовал уже XVI в. В 1786 г. по секретному повелению Екатерины II сюда была прислана «неизвестная, наречённая в монашестве Досифеей». Есть предположение, что это княжна Тараканова.

Впрочем, в подобных случаях существенна даже не историческая подлинность отдельных зданий, а то, как живописно, романтично слилось все это в некое старомосковское целое. Да, район поистине уникальный, и, любуясь им, заранее представляешь, как он выиграет после реставрации. Жаль только, что в преддверии этих работ утрачивается немало интересных деталей, которые потом уж не восстановить, если они не обмерены».

С грустью должен добавить: жалеть приходится не детали, а целое, ибо реставрационные работы ведутся столь вяло, бессильно, спустя рукава, что в обозримое время мы едва ли увидим преображенные Кулижки**.

Нынешний Ивановский монастырь стоит на месте старого, заложенного согласно преданию, в 1533 году в память о рождении Ивана Грозного. От этого кровоядца легла на монастырь зловещая тень. Здесь содержались две знаменитые узницы, одна в келье, другая в подвале: княжна Тараканова, дочь императрицы Елизаветы Петровны от морганатического брака с графом Алексеем Разумовским (о нем уже была речь), и страшная Салтычиха - помещица-садистка Дарья Николаевна Салтыкова, истязавшая своих крепостных.

Сначала о Таракановой. Все знают картину Константина Флавицкого в Третьяковской галерее « Княжна Тараканова». Сквозь узкое зарешеченное окно хлещет вода. Наводнение. Молодая женщина, стоя на постели, прижалась спиной к каменной стене. На постель лезут обезумевшие от ужаса крысы.

Так вот, здесь изображена другая Тараканова. Авантюристка, выдававшая себя за дочь Елизаветы и предъявлявшая права на русский престол. Нечто вроде Лжедмитрия в юбке. То было во дни Екатерины II. Ее фаворит Алексей Орлов заманил мнимую Тараканову в ловушку, и несчастную претендентку бросили в Алексеевский равелин. Там она умерла от чахотки за два года до большого петербургского наводнения.

Настоящая княжна Тараканова была заточена в Ивановский монастырь. Вся вина бедной девушки состояла в том, что в ней текла царская кровь и, следовательно, прав на русский престол у нее было больше, чем у Екатерины, свергшей законного государя - своего мужа Петра III. Тараканова зачахла в келье и похоронена в Ново-Спасском монастыре. До недавнего времени в ее усыпальнице дворники хранили свой инвентарь. Газеты много, гневно и тщетно писали об этом кощунстве - кажется, сейчас подыскали другое помещение для метел, скребков и совков.

Салтычиха злодействовала над дворовыми людьми в своем огромном доме по Кузнецкому мосту на пересечении с Большой Лубянкой, то есть совсем рядом с местом будущего заключения. Заводилась Салтычиха, как правило, во время мытья полов и стирки белья. Бывали вспышки и по другому поводу, но куда реже. Вот как об этом говорилось в брошюрке о следствии над Салтычихой: «С мучительным однообразием рассказывали бесчисленные свидетели все одну и ту же историю о мытье полов и мытье белья, и впечатление от этих рассказов было таково, как будто это салтычихино белье и полы мылись не водой, а горячей человеческой кровью». Салтычихе не всегда удавалось прикончить свою жертву, хотя в ход шли скалки, поленья, утюги. Окровавленное тело выбрасывали на двор, и остервеневшая барыня кричала гайдукам: «Бейте до смерти! Я одна в ответе!» В чем тут дело, почему стирка и мытье полов так страшно возбуждали ее, превращая в сущего дьявола? Интересная проблема для психиатра, но, к сожалению, такой науки не существовало в салтычихинские дни.

Александр Шамаро сообщает: «По данным судебного следствия в течение шести-семи лет Дарья Салтыкова «умертвила разными муками 139 человек, главным образом женщин (среди погибших было только трое мужчин), в том числе и девочек десяти - двенадцати лет ... На самом же деле число жертв еще больше». Для сравнения напомним: Нерон, вошедший в скорбную историю человечества как самый отъявленный злодей, числил за собой сто сорок шесть убиенных.

Мера ее злодеяний превысила всю снисходительность самодержавной власти к «шалостям» помещиков. Салтычиху отдали под суд. Свои черные дни она кончила в подвале Ивановского монастыря. На нее приходили смотреть, она рычала, ревела и кидалась на прутья решетки. Преступницу похоронили с честью на кладбище Донского монастыря в фамильной усыпальнице Салтыковых.

Неподалеку от моего подмосковного жилья есть старая текстильная Троицкая фабрика. Старожилы уверяют, что она находилась во владении Салтычихи, у которой в соседнем селе Красном была вотчина.

…

Окончание завтра.

______________

* Подписи к фотографиям, выделенные курсивом, - авторские и редакторские (здесь и далее - прим. мои - d1)

** Зато в наше время мы имеем все шансы увидеть их «преображёнными». Не дай Бог, конечно!

(с) Ю.М.Нагибин. Всполошный звон. М., 1996 г.

Фотографии 1994 г. А.Сизухина.