Явреи, они хоть какие-то наши. А китайцы так уж вовсе ни к чему...

Продолжаю выкладывать на «Литературную Белгородчину» роман Леонида Малкина. Предлагаю любопытную главу на тему дружбы народов.

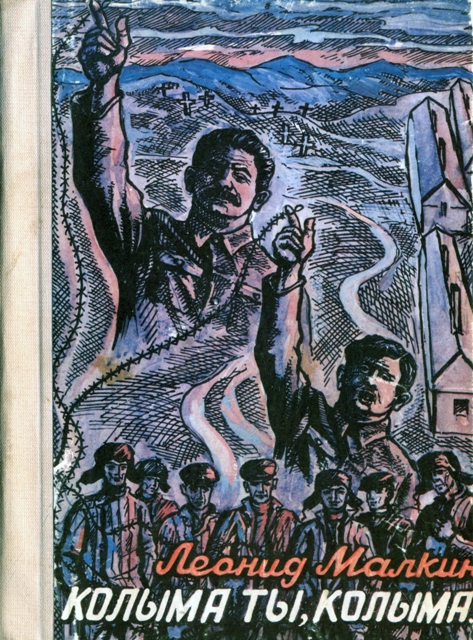

ЛЕОНИД МАЛКИН

КОЛЫМА ТЫ, КОЛЫМА...

ГЛАВА 29

Фрагмент

- Ты, случайно, не поляк? - спросил слесаря Витёк Сомов.

- С чего бы это?

- Ну, Рубцовский, Пилсудский, Вишневецкий... Мы ведь гоже газеты раньше читали.

- Ну, а Жуковский, Вернадский, Циолковский... Хотя, нет. Циолковский, кажется, действительно из поляков.

- Да - всё смешалось, - с философским раздумьем сказал Витёк. - Вот Абрамович, скажем. Ведь чистый еврей по фамилии, да? А у нас в Вильнюсском университете преподавал профессор Абрамович - белорус. Специалист по русской лингвистике. На его учебник академики ссылаются. Он в православном Святодуховом монастыре в келье жил. Мы туда ходили к нему зачёты сдавать.

- Молодцы блатные. У них не различают, какой ты национальности. Вор в законе, и точка. И сукам всех наций у них цена одна... Блатной интернационал твёрже коммунистического.

Неожиданно Рубцовский рассмеялся открыто и весело.

- Послушайте, что у нас в бараке вчера травили. Прибыла в зону комиссия. Одного спрашивают: за что сидишь? А он: я сказал, что Хаимович - враг народа. Второго спрашивают: а ты за что сидишь? Я сказал, что Хаимович - друг народа. У третьего: а ты за что сидишь? А он: а я и есть тот самый Хаимович.

Посмеялись. Воронин смеялся потому, что это и в самом деле было смешно, но ещё и потому, что в таких случаях старательно демонстрировал абсолютное безразличие к национальным проблемам. Вместе со всеми смеялся над еврейскими анекдотами и евреями, попавшими в нелепое положение. Убеждал себя, что и над русскими, достойными смеха, смеётся с неменьшим удовольствием и чистосердечием. И казнил себя порою за трусость, за боязнь признаться в своей причастности к древнему еврейскому племени. За то, что молчал, когда при нём начинали хаять евреев. Презирал себя за это. И с ещё большим показным удовольствием смеялся над следующим еврейским анекдотом и его незадачливым героем. Боялся насмешки над собой, над своей причастностью к народу, пронесшему свою веру и обычаи сквозь тысячелетние напасти. Удивлялся стойкости и выносливости в народе столь малом числом, оторванном от родного корня и брошенном на ветер истории. Но всё это - про себя. В редкие часы придирчивого перебора и чистки душевных извивов.

Не часто, но вспоминал Андрей обоих своих дедов: огромных, гулких, малость неуклюжих и медлительных. Оба сутулые, будто гнули их книзу потолки крохотной городской квартирки и небогатой сельской избы. Оба молчуны: три слова подряд редко когда слышал от них тогда ещё единственный внук.

А бабушки, как нарочно, обе маленькие, кругленькие и говорливые. Бабушки дедов побаивались. Ни разу не слышал Андрей, чтоб кто из них перечил деду. А когда деды молились, испуганными глазами смотрели на Андрея, руками показывали, чтоб не шумел и не разговаривал даже.

А молились деды по-разному. Дед Гиля становился чудным и непонятным. И немножко смешным. Голые руки он обматывал чёрными ремнями, привязывал на лоб чёрную коробочку, уходил в угол и долго там то ли пел, то ли плакал, изредко вскрикивая и причитая.

Дед Андрей становится на колени перед иконами, ставил рядом с собой внука, размашисто крестился и кланялся, изредка пригибая к половицам и внука.

Однажды, помолясь, он сел к столу, подозвал Андрейку, поставил его между коленями и сильно сжал. Потом тяжёлой шершавой ладонью отбросил его волосы со лба, внимательно посмотрел в глаза, спросил, слегка усмехнувшись:

- Ну, и кем же ты у нас вырастешь? И нашим, и вашим? Или ни вашим, ни нашим?

- Отстань от ребенка! - бабушка немного больно схватила Андрейку за руку, отняла его у деда. Посадила рядом с собой на лавку, обласкала умильным взглядом, погладила по головке, сказала, утирая ему нос краем передника: - Человеком вырастет. Человеком. Ишь ты, какие у нас волосики льняные, глазки голубые, щёчки розовые...

Бабушка говорила это припевая, лила лицом и ладонями ласку на внука. - Первый парень на деревне будет наш Андрюха, а?

Андрей молча кивнул головой и обнял бабушку, прижавшись лицом к переднику, пахнущему молоком, луком и еще чем-то домашним и вкусным.

В тот раз в деревню за Андрейкой приехал отец. Вечером, напившись парного молока, Андрей дремал на печи. Сквозь дрёму с умилением слушал голоса отца и деда. Дед вполголоса поминал деревенских девок, неведомых Андрею Марфушку Прокошину, Зинку Шеболдаеву, Таньку Прокудину, Нюрку Зуеву. Отец смеялся и говорил, что перед Богом все люди равны и одинаковы, что русские, что евреи, что татары и китайцы.

Когда отец помянул китайцев, бабушка громко сплюнула.

- Тьфу! Мелешь, Гришка, неведомо что! Не хватало, чтоб Андрейка наш в китайца удался. Вот уж язык без костей.

- Это я к примеру.

- А и к примеру ненадоть, на ночь-то глядя. Явреи, они хоть какие-то наши. Вон и в Библии про них. А китайцы так уж вовсе ни к чему.

Отец опять немного посмеялся и заговорил совсем о непонятном. Будто бы вскорости все люди перемешаются и не будет вовсе никаких наций, а будет один народ на Земле - трудящиеся коммунистического общества, и что будет так через самую малость лет, когда все станут учёными и сознательными.

- Улита едет... - сказал дед и пустил непривычный для Андрея смешок. Дробный и ядовитый. - А Евгешка твоя, что ж... Евгешка - ничего баба. И на рожу, и домовита. Кого ждёте-то, сына али дочку?

- Дочку хочет, - засмеялся отец. - Кукла ей нужна...

Андрею нравились деды. Особенно за то, что обращались с ним как со взрослым. Дед Андрей брал его с собой в поле, а когда подрос - доверял ему косу и грабли, и даже лошадь с бороной. Ещё через годик, проложив первую борозду, позволил ему вести плуг рядом с ней.

Плуг подпрыгивал на камнях, рукоятки вырывались из рук, выворачивая кисти, Андрей с испугом оглядывался на деда и на оставленный позади огрех, ожидая сердитого окрика. Но дед огреха вроде не заметил, а плуг ходил всё ровнее и ровнее. Андрей радовался одобрительным кивкам деда и тому, что шире и шире становилась сероватая полоса вспаханного им суглинка. На небольшом лужке, когда впервые доверил ему дед косу, широко, как дед, размахнулся, забросив правую руку далеко назад, и уткнул косу носком в землю. И ещё раз. И ещё. Аж вспотел от стыда и бессилия. И как же был благодарен деду, когда тот, и краем губ не усмехнувшись, показал ему, как правильно держать «струмент», как прижимать пятку косы к земле. И когда всё пошло ровно и гладко, Андрей готов был броситься деду на шею, и только боязнь, что покажется это ему ребячеством, заставила хмуро кивнуть в ответ на короткое дедово:

- Вот так и надо. Молодцом!

А дед Гиля, когда был Андрей ещё в совсем детских годах, сажал его на широкую плоскую подводу, позволял подержаться за тяжёлые ременные вожжи, помахать кнутом на каурого мерина. А когда подрос - стал брать его с собой на мельницу. Андрей молча упивался своей нужностью и полезностью, держа каурого под уздцы, пока дед таскал на спине огромные кули с мукой на телегу. Потом забирался на верх горы из мешков с мукой и так ехал, на зависть всему городу, до железнодорожной станции. А дед шёл внизу, потряхивая вожжами и покрикивая на мерина, когда тот норовил сбавить шаг. На станции дед разгружал подводу, и они громыхали на кованых шинах по крупному булыжнику обратно на мельницу. К концу дня от тряски, грохота и разговоров с незнакомыми людьми Андрей немного шалел и невпопад отвечал на бабушкины расспросы.

У деда Андрея всё было проще и понятнее. До сих пор, теплея душой, вспоминает Андрей жаворонков над спелой рожью, медные стволы нагретых солнцем сосен в ближнем перелеске, чисто прибранную избу и новую сатиновую рубаху, припасённую бабушкой в подарок под Рождество или на Пасху.

«Умилительные картинки», - усмехается сейчас Андрей, припоминая радости своего детства. Но ведь и в самом деле всё это было. И в самом деле, всё это за дальностью лет рисуется мягкими полутонами, без резких вспышек и вскриков, как ровная цепь многолетних бабушкиных уютных разговоров перед покойной ночью и дедушкиного басовитого шёпота в темноте. Ощущение такое, будто рос и вырос в этой самой тесной избе, под светлым и чистым небом Брянщины. А ведь только наездами бывал Андрей в деревне, когда завозили его туда родители и оставляли на лето либо на зиму, занятые активным участием в строительстве коммунизма. Сам батя, привозивший сюда Андрея или забиравший его перед началом учебного года, проводил в родной деревне день-два. Одаривал родителей городской мануфактурой, вечером долго - Андрей успевал несколько раз уснуть и проснуться - рассказывал городские новости и уезжал к своим большим делам в маленьком городишке.

У деда Гили всё было немного загадочно и странно. Андрей поначалу удивился тому, что бабушка велела ему не просить яичницу с салом. Он очень любил яичницу с салом. Особенно глазунью. Удивительными были книги, которые вечерами читал дед. На плотных желтоватых листах, в строчках теснился бисер каких-то чёрточек, запятых и закорючек, не похожих на то, что Андрей привык видеть в книгах домашнего и школьного обихода. Ну ни на что не похожи эти письмена. Ни на латинские буквы, немного знакомые Андрею по отцовским антирелигиозным книжкам, ни на египетские иероглифы из отцовских популярных журналов, ни даже на китайские ребусы из тонких палочек и перекладин на обёртке плитки шоколада и пачке чая, подаренных маме дядей Сеней. Дядя Сеня приехал из Маньчжурии. Где эта Маньчжурия, и что там делал дядя Сеня, Андрей в ту пору так и не узнал. Только много лет спустя, из полунамеков и полупризнаний понял, что был в тех краях дядя Сеня секретным агентом. Шпионом, проще говоря. На обёртку от шоколада и пустые пачки из-под чая сбегались посмотреть пацаны с ближних и дальних улиц.

Андрей просил деда почитать тяжёлую книгу в светло-коричневом кожаном переплёте. Дед читал, покачиваясь на стуле и припевая. Это было непонятно и смешно. Андрей не удержался и хихикнул. Дед закрыл книгу, тюкнул согнутым указательным пальцем Андрея в лоб и сказал, что он, Андрей - гой необрезанный, и что еврея из него никогда не получится. Из всего этого Андрей понял только, что чем-то не угодил деду, и собрался было заплакать, но бабушка сказала деду, чтобы он не мучил ребёнка, увела Андрея к высокому резному, источенному древоедом буфету и дала ему ромбиком вырезанную лепёшку из дроблённых орехов и мёда.

Всё это было давно и, как всё давнее, ласкало сердце.