Синодик прп. Иосифа Волоцкого

18 октября (31 октября по н. ст.) в Церкви совершается память прославления (1591) и обретения честных мощей (2001) прп. Иосифа, игумена Волоцкаго, чудотворца († 1515).

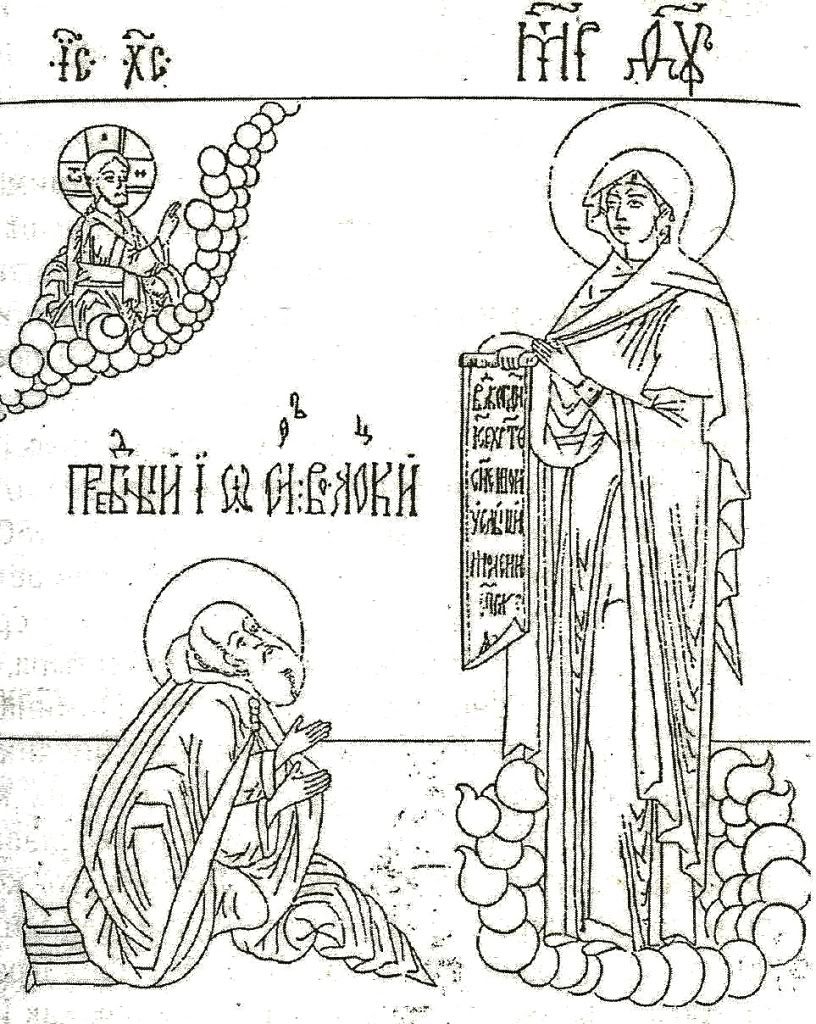

Боголюбская Богоматерь и прп. Иосиф Волоцкий.

Прорись с иконы XVI в.

В описи Иосифо-Волоколамского монастыря 1591 г. у гробницы прп. Иосифа указан рядом с иконой Страшного суда «образ Пречистые Богородицы стоячей, пядница, на празелени, во облаце Спасов образ, в ногах Иосиф чудотворец» (ИРЛИ. Оп. 26. № 20. Л. 60).

Первый наместник Иосифо-Волоколамского монастыря с момента его восстановления митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев), трудившийся в обители до своей кончины 4 ноября 2003 г., положил за одну из главных задач вернуть былое почитание одной из главных волоколамских святынь. А сделать это было далеко не просто.

Еще в конце XVII в. при строительстве нового собоpа были предприняты поиски захоронения прп. Иосифа Волоцкого, который был погребен в 1515 г. в подклете Успенского собора Волоколамского монастыря. Судя по архивным документам, в 1688 г. нашли «близ гpоба чудотвоpца Иосифа... некакие голые кости» и пеpезахоpонили их снаpужи. В 1718 г. аpхимандpит Геpман те «кости» тайно выкопал и пеpенес в аpкосолий Успенского собора. Во время посещения монастыря Преосвященный епископ Кpутицкий Алексей повелел эти «кости» поднять из-под спуда и пеpеложить в позолоченную pаку (см. илл. в центре). В 1725 г. Св. Синод учинил следствие, в результате которого «кости» из pаки были вынуты и «погpебены в том месте, где были».

Таким образом, было известно, что прп. Иосиф должен был лежать напротив алтаря древнейшего каменного собора 1484 г., т.е. у южной стены собоpа 1688 г. Однако вероятность отыскать его честные мощи после безбожного разорения была минимальной. Дело в том, что при реставрации Иосифо-Волоколамского монастыря в начале 1970-х гг. в Успенском собоpе были проведены pаботы по укpеплению несущих столбов. По техническому заданию pеставpатоpы должны были усилить фундамент, залив бетоном на метp в ширину и на 1,5 м в глубину. По словам членов реставрационной бригады, все выкопанные в ходе работ в соборе «косточки» «собpали в кучку, смели на газетку, залили бетоном и закpыли каменными плитами». Так, например, произошло с останками волоцких князей - Федоpа Боpисовича и Ивана Боpисовича. Напомним, что с одним из них - князем Федором Борисовичем Волоцким, захватывавшим монастырское имущество,- произошло столкновение прп. Иосифа в 1507 г., когда Иосиф Волоцкий вынужден был заявить о переходе монастыря под непосредственную власть великого князя Василия III. После реставрационных работ прошлого столетия останки князей оказались залиты бетоном…

Однако относительно честных мощей прп. Иосифа Господь судил иначе, и 31 октябpя 2001 г., во время праздничной Литургии в день пpославления прп. Иосифа Волоцкого, было обнаружено нетронутое захоронение первого игумена Волоцкого, чудотворца (см. илл. внизу). При жизни прп. Иосиф, «посрамивый еретическая мудрования», носил двухпудовые железные веpиги, и на ключицах обретенных мощей были обнаружены отчетливые следы, которые они оставили (см. видео).

К дню памяти грозного обличителя ереси жидовствующих на Руси публикуется фрагмент Синодика Иосифо-Волоколамского монастыря, начало которому положил сам прп. Иосиф Волоцкий при основании своей обители в 1479 г.

Как было заведено в Иосифо-Волоколамском монастыре со времени первого игумена прп. Иосифа Волоцкого в вечный Синодик записывался весь род вкладчика в монастырь.

В Синодике Иосифо-Волоколамского монастыря перед общим поминанием и помянником находились три текста-предисловия: 1) Церковное учительное слово с цитатой из Апостола (1 Кор. 2, 9) - ныне утрачено; 2) Отрывок из слова свт. Иоанна Златоуста: «Аще неции дети будут тати и разбойники»; 3) Учительное слово о святителях как «пастухах словесных овец со опасением иметь попечение о душах их» (Л. 1-2).

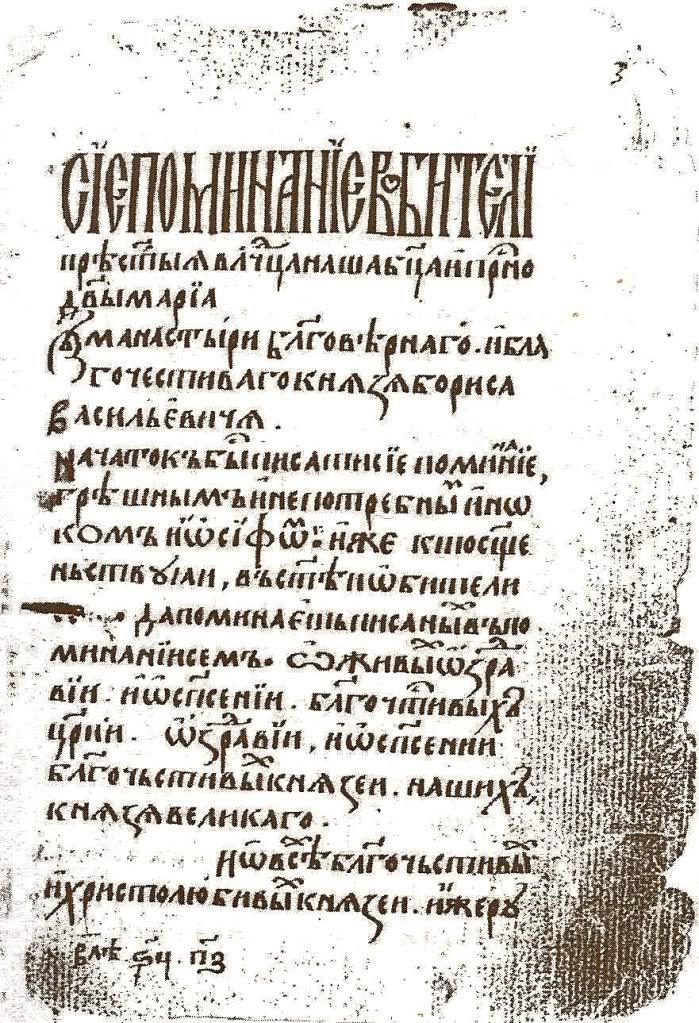

В заглавии Синодика Иосифо-Волоколамского монастыря указано, что Поминание - в обители Пресвятой Богородицы, в монастыре князя Бориса Васильевича - начал писать грешный инок Иосиф в 1479 г., причем дата написана тем же полууставом и теми же киноварными чернилами на нижнем поле под знаком вставки (Л. 3).

Автограф прп. Иосифа Волоцкого.

Синодик Иосифо-Волоколамского монастыря.

1479-1507 гг.

ИРЛИ. Оп. 23. № 52. Л. 3.

Следом за Синодиком помещено «Сказание…» с изложением повседневного поминовения на Литургии, совершения 3 панихид в неделю (понедельник, среда и пятница) и ежедневной заупокойной литией после вечерни и утрени (Л. 40-44). В следующем за «Сказанием…» тексте упоминается субботняя заупокойная служба в составе седмичного богослужебного круга (Л. 57). Синодик завершает подборка святоотеческих текстов о необходимости поминать усопших: на Литургии, по молитвам святых, а также милостыней и приношением (свт. Иоанн Златоуст, сщмч. Дионисий Ареопагит, свт. Григорий Нисский и прп. Ефрем Сирин).

В 1504 г. предисловие к Синодику, помещенное прп. Иосифом Волоцким перед вечным Помянником в 1479 г., было им переработано в связи с утверждением новой системы поминовения. Данная общецерковная практика стала боговдохновенным ответом грозного обличителя ереси жидовствующих на их лживые «мудрования», отрицающие воскресение мертвых и необходимость поминовения усопших.

К сожалению, в наши дни эта духовная традиция прп. Иосифа Волоцкого предана забвению. Более того, по неизвестным причинам возрождение Православия в России после безбожного лихолетья не привело к одновременному возвращению в обиход РПЦ прежних поминальных книг, хотя они воплощают собой связующую нить времен, не говоря уже о легитимации. Нет ни усилий по поиску утраченных синодиков, ни попыток их реконструкции, а ведь именно вклады на ВЕЧНОЕ ПОМИНОВЕНИЕ дали возможность возвести ту или иную православную обитель или храм. Как будто воинская часть, куда в списки «навечно» был зачислен павший воин, была в одночасье расформирована и канула в Лету…

СИНОДИЧНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ (ТРЕХСЛОВНОЕ) 1479 г.

Якоже Златоустый глаголеть: «Аще нЪции дЬти будуть татие или разбойници или пияници, да тЬмъ погубят память родитель своих, и будуть пусти и беспамятни». Сих же память прЪбываеть въ вЪкы, ихже имена написана суть въ книгах сихъ доколЪ миръ вселеныя стоить и церкви святая, за нихже приносятся къ Богу бескровныа Жрътвы за вся православныя христианы и до скончаниа мира сего, дондеже приидет Праведный Судиа, въздасть комуждо по дЪломъ его.

Си же пишемъ вамъ, пастухом, рекше, игуменом и учителем Христова стада, иже кто мнихъ паствы вашея нищетою духовною // живя прЪставится от житиа сего, не глаголите: «Не далъ клада, не пишемъ его поминание», - то уже нЪсте пастыри, нъ наимници и мъздоимъци. Како дръзнете рещи пред Богом въ страшный день: «Се азъ и дЪти мои», - а не приносяще за душа ихъ длъжных молитовъ. Аще ли кто имЪя что прЪставися, а не дастъ церкви Божий, ни отцю своему пастуху, нъ оставить плотьскому роду своему и вы опрочЪ есте rptxa сего; ихже бо възлюби, о тЬх чаеть и прияти: «СЪя въ плоть, от плоти пожнеть тлЬние; сЬяй въ духъ, от духа пожнет жизнь вЪчную». Ты же, пастуше словесных овець, съ опасениемъ имЪй попечение о душахъ ихъ, да съ // дерзновениемъ речеши пред Богом: «Се азъ и дЬти мои».

Аще ли кто чреду удръжа Божественыя службы, рекше недЪлю, лЪностию и небрежениемъ не поминаеть въ книгахъ сихъ - самъ непомяновенъ будеть пред Богом: В нюже бо мЪру мЪрить, отмЪрится ему праведнымъ судомъ Божиимъ. Емуже слава въ вЪкы. Аминь.//

Синодик-Помянник (вечный)

Сие Поминание во обители ПрЪсвятыя Владычица наша Богородица и Приснодевы Мариа, въ манастыри благовЬрнаго и благочестиваго князя Бориса Васильевичя.

Начатокъ бысть писати сие Поминание грЬшнымъ и непотребным инокомъ Иосифом в лЬто 6987. Иже кто священьствуяй въ святЬй обители сея, да поминаеть писаных въ Поминании семъ.

О живых: о здравии и о спасении благочестивыхъ царий, о здравии и о спасении благочьстивых князей нашихъ, князя великаго, и о всЬх благочьстивых и христолюбивых князей, иже Ру//сьскою Землею пекущимися, о воехъ ихъ, и о всЬхъ православных христианЬхъ.

См. также: http://expertmus.livejournal.com/20192.html

© Блог научного коллектива Музея имени Андрея Рублева.