Профессиональное чтение чужих писем. Перлюстрация в России перед революцией

Оригинал взят у gorbutovich в Профессиональное чтение чужих писем. Перлюстрация в России перед революцией

Перлюстрация - от латинского perlustro /обозреваю - вскрытие писем без ведома пишущих. До революции самое большее в год перлюстрировался миллион писем, а в голодной, разоренной России в 1924 году было уже перлюстрировано 5 миллионов писем и 8 миллионов телеграмм. И цифры только росли, но получить данные по последующим годам исследователю пока не удалось. До сих пор архивы на эту тему в значительной степени закрыты. [2,3]

Как обстояло дело с перлюстрацией в Российской империи до 1917 года?

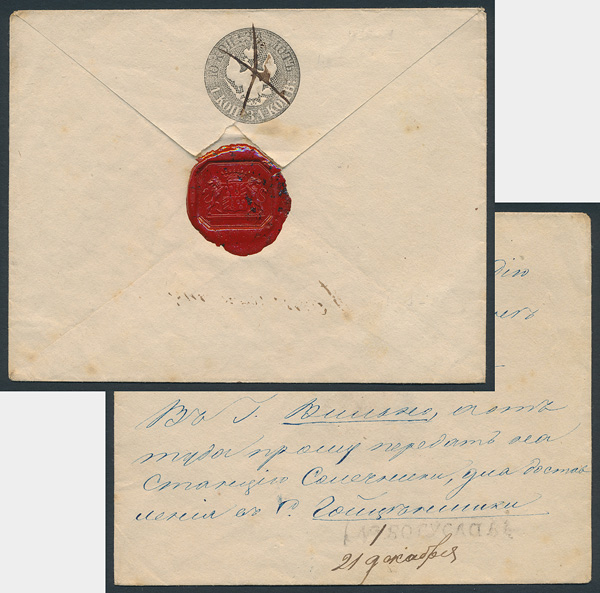

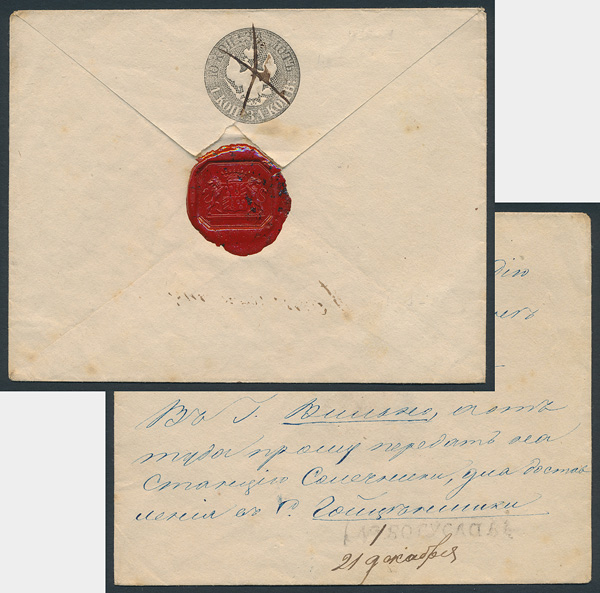

Служба перлюстрации в Российской империи существовала при почтовых отделениях. via

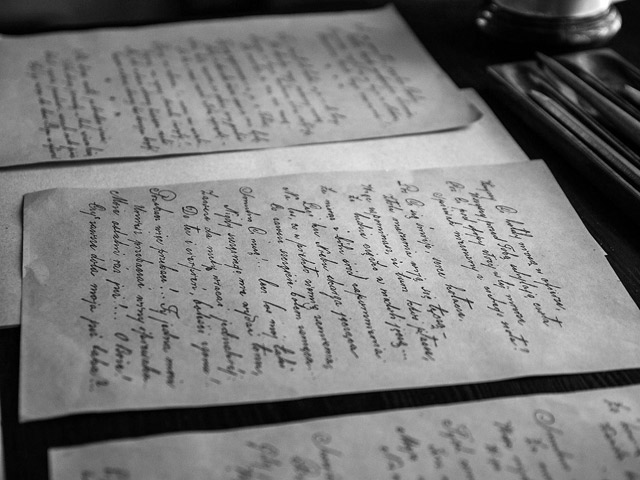

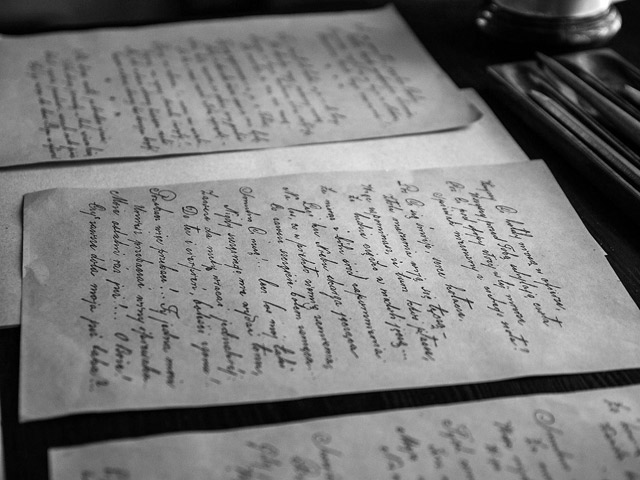

В издательстве "Новое литературное обозрение" вышла книга Владлена Измозика "Черные кабинеты": история российской перлюстрации. XVIII - начало XX века". В ней среди приложений есть воспоминания перлюстратора В.И. Кривоша (С. Майского), которые были впервые опубликованы в 1918 году [1]. Привожу из них фрагменты.

С. Майский «Черный кабинет»: Из воспоминаний бывшего цензора.

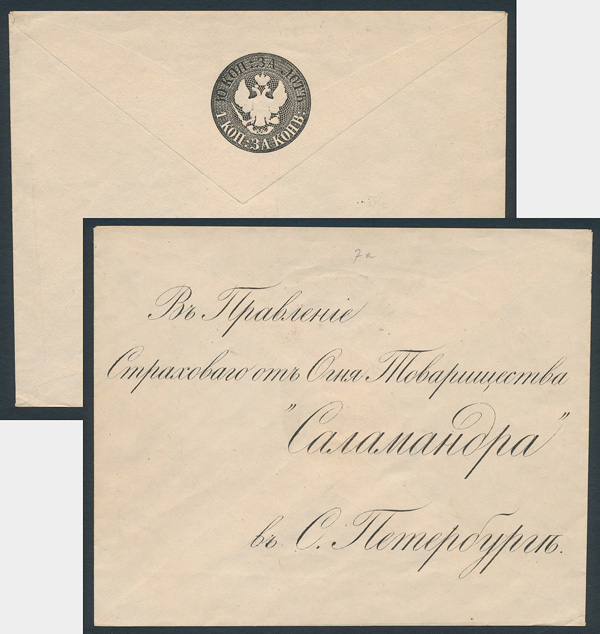

" Процесс работы в Секретной экспедиции был следующий. Прежде в «черный кабинет» специальной подъемной машиной поднималась из экспедиции почтамта вся корреспонденция как иногородняя, так и иностранная, приходящая и отходящая, и разбиралась в самом «черном кабинете» секретными чиновниками, которые по почеркам адресов определяли, нужно ли данное письмо перлюстрировать, т. е. вскрыть, прочитать и снова заделать, или нет.

2.

О письмах Ивана Аксакова (1823-1886) - славянофила, поэта, публициста. Source

Затем, лет 15 тому назад, вследствие того, что количество корреспонденции неимоверно возросло, и среди нее было огромное количество писем «коммерческих» и «мужицких» или «солдатских», т. е. таких, содержание коих заведомо никоим образом не могло представлять ни малейшего интереса ни для департамента полиции, ни для высших сфер, - отборкою писем, подлежащих перлюстрации, стали заниматься почтовые чиновники в самой экспедиции почтамта во время сортировки писем.

Таким образом, профильтрованные письма, в количестве всего 2-3 тысяч экземпляров, отобранных из всей приходящей и отходящей почты, подавались затем в специальных ящиках в «черный кабинет», где они вскрывались, прочитывались и вновь заклеивались.

3.

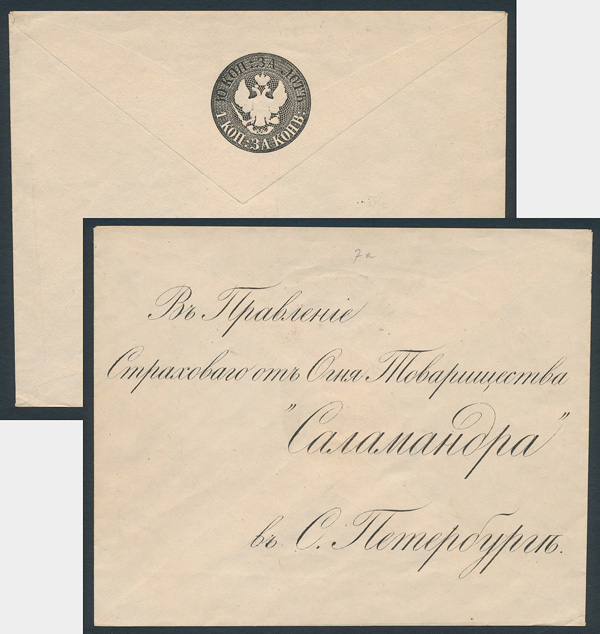

Российская Империя. Государственная почта. 1848. Штемпельный конверт. Первый выпуск. 10 коп. 137x107 мм. Source

Самый процесс вскрывания производился до недавнего времени с помощью небольшого костяного ножика, которым подрезывался удобный для вскрытия клапан письма (верхний, нижний или один из боковых); за последнее же время вскрывание писем производилось паром. Для этого имелась своеобразная металлическая посуда, из которой чрез небольшое отверстие вверху бил горячей струей пар. Вода в посуде для постоянного кипения нагревалась электричеством. Перлюстратор, держа в левой руке письмо над отверстием сосуда так, что струя пара расправляла клей, - правой рукой, с помощью длинной и толстой булавки (как для дамских шляп) отгибал тот из четырех клапанов письма, который представлял меньше затруднений для отклейки, т. е. края которого были меньше заклеены марками или меньше задеты печатью. В случае, если письмо было запечатано большой печатью так, что нельзя было подрезать края печати, не испортив ее самой, то до его вскрытия приходилось приготовить печатку, чтобы ею после прочтения и заделки, вновь запечатать письмо.

За время существования «черного кабинета», т. е. со времени царствования Екатерины Великой, русским перлюстраторам были известны и практиковались три способа производства поддельных печатей. <…>

Наконец, лет 10 тому назад другим секретным чиновником был изобретен остроумнейший способ производства идеальных печаток из твердого металла. Резкость получаемого оттиска - безукоризненна, сама печатка - вечна, а время, нужное для ее приготовления, благодаря чрезвычайно простому прибору, - всего несколько минут. Талантливый чиновник, изобретший этот способ, как и аппарат для вскрывания писем паром, по докладу министра Столыпина царю, награжден был орденом Владимира 4-й степени «за полезные и применимые на деле открытия» [С. Майский (В.И. Кривош) говорит о себе]. <…>

4.

Российская Империя. Государственная почта. 1862. Штемпельный конверт. Шестой выпуск. 10 коп. 137x110 мм. Source

У разборщиков писем с течением времени вырабатывался удивительный «нюх» определять содержание письма по его наружному виду или по почерку адреса. Дело в том, что каждый класс людей, каждая специальность, принадлежность к секте, к партии и пр. кладут известный отпечаток на почерк данного лица.

Разница между мужским и женским, детским и взрослым, мужицким и интеллигентным почерками очевидна всякому, но кроме этого и аристократ пишет не тем почерком, что бюрократ; его почерк нервно крупный, остроконечный (в готическом стиле), тогда как почерк последнего круглый, уверенный и резкий; литераторы пишут бисерным и четким почерком; коммерсанты - каллиграфическим почерком; революционеры - неотделанным, почти ученическим почерком, а почерк анархистов отличается грубостью и несуразностью, напоминая почерк малограмотных людей тяжелого физического труда.

5.

Source

Среди разборщиков писем петроградского «черного кабинета» были такие знатоки почерков, что зачастую они по одному адресу письма безошибочно определяли принадлежность его автора к шулерам, к фальшивомонетчикам, к каким‐либо антиморальным сектантам, педерастам и пр. <…> Долголетние разборщики писем «черного кабинета» становились отличными графологами, определявшими по почерку весь духовный облик человека.

Благодаря такой опытности разборщиков писем зачастую, с помощью перлюстрации, открывались целые артели фальшивомонетчиков или шпионские организации.

Разумеется, что не только разборщики, но и чтецы писем становились замечательными знатоками по своей специальности. Они изучали не только почерки, но научились понимать все иносказательно выраженное и догадываться о недосказанном или высказанном одними намеками.

6.

Членский билет Российской Социал-Демократической Рабочей Партии от 31 мая 1917. via

У каждой нелегальной, подпольной организации была своя манера делиться сообщениями в письмах, не называя вещей своими именами. Революционер, например, желая сообщить товарищу о том, что такой‐то член их партии арестован, писал о нем, что он «заболел» и что «доктора», т. е. охранники, нашли его положение «безнадежным» и прописали ему «перемену климата», т. е. сослали в Сибирь. Обыск назывался «консультацией», подпольная типография «аптекой», прокламации «рецептами» и т. д.

В большинстве случаев корреспонденция членов революционных партий была зашифрована, но обыкновенно таким детски наивным шифром, что разбор подобных криптограмм не представлял почти никаких затруднений для опытных дешифровщиков секретной экспедиции. Разумеется, раз был найден ключ, то вся переписка членов данной партии разбиралась и читалась уже свободно всеми чтецами.

Когда письмо было без подписи, и автор его, по почерку, был неизвестен, то с письма снималась фотография, для сличения его почерка с другим его же письмом, адресованным брату, матери или вообще лицу, открывающему анонимность подателя письма. Неоднократно приходилось удивляться неосторожности или наивности, чтобы не сказать больше, старых, опытных борцов-революционеров, отправлявших одновременно, с той же почтой, крайне конспиративного содержания письма без подписи членам своей партии и письмо отцу с подписью «твой сын Володя»…

7.

Сентябрь 1893 года

Здесь к слову будет сказать, что среди чиновников «черного кабинета» были люди, симпатизировавшие революционерам и, по мере возможности, старавшиеся или не обнаруживать фамилии лиц, которые могли бы пострадать за свои откровенные письма, или разными иными способами мешавшие департаменту полиции добраться до своих жертв. Бывали случаи, что охранники при обыске находили письма, из коих в свое время были сделаны в секретной экспедиции выписки, но так, что эти выписки ровно ничего ни подозрительного, ни компрометирующего собою не представляли. Департамент полиции в таких случаях неистовствовал и грозил, что распустит весь штат служащих «черного кабинета», заменив их своими надежными людьми. Конечно, подобные угрозы были неосуществимы, так как у департаментских чиновников и охранников не могло быть технических познаний и практики, столь необходимых в таком деле, как перлюстрация.

8.

Source

Кроме писем «общегосударственного интереса», вскрывавшихся для надобностей министра внутренних дел, и «политических» - для Департамента полиции, в секретной экспедиции вскрывались еще письма «дипломатические» для Министерства иностранных дел и «шпионские» для Генеральных штабов: военного и морского.

Под «дипломатической» корреспонденцией подразумевалась переписка послов, посланников и членов иностранных миссий со своими Министерствами иностранных дел за границею. Эта корреспонденция получалась в Петрограде и отправлялась за границу в особых пост-пакетах и была большею частью зашифрована [с] помощью кода и запечатана одной или несколькими печатями. Все эти предосторожности, однако, не спасали ее от перлюстрации, так как, во‐первых, она попадала в «черный кабинет» полностью в своем пост-пакете, попадала она туда и тогда, когда давалась на почту всего за несколько минут до заделки пост-пакета перед отправлением его на вокзал; во‐вторых, потому, что в секретной экспедиции имелась полная коллекция безукоризненно сделанных металлических печаток как всех иностранных посольств, консульств, миссий и агентств в Петрограде и Министерств иностранных дел за границей, так и всех послов, консулов, атташе, министров и канцлеров; с помощью печаток вскрывать и заделывать эту дипломатическую переписку, без малейшего следа вскрытия, не представляло никаких затруднений; и в‐третьих, потому что имелись шифрованные коды всех стран, [с] помощью которых эта корреспонденция свободно читалась и переводилась уже не в «черном кабинете», а в другом однородном с ним учреждении при Министерстве иностранных дел, куда попадали и копии со всех получаемых посольствами и отправляемых ими зашифрованных телеграмм. В особо важных случаях туда попадали и такие ультрасекретные донесения, которые отправлялись со специальными курьерами в кожаных портфелях с замком. Для получения такого рода корреспонденции пускался в ход презренный металл, и не было случая, чтобы золото не открывало замка портфеля и не давало возможности всего на несколько минут взглянуть глазом объектива фотографического аппарата на содержание тщательно запечатанных вложений портфеля. В этих делах все сводилось только к тому, во сколько червонцев обойдется вся эта манипуляция. Здесь кстати будет заметить, что все или почти все эти курьеры, фельдъегери, служители и пр. были подкуплены. За весьма небольшую мзду, выплачиваемую им помесячно или поштучно, они приносили в указанное место не только все содержимое корзины у письменного стола своих господ, но и копировальные книги из их канцелярий, черновики их писаний, подлинники получаемых писем и официальных донесений и даже целые коды и шифровальные ключи. Для достижения этого иногда им приходилось брать у спящих господ ключи от их письменного стола или от несгораемого шкафа, снимать с них отпечаток из воска и заказывать дубликаты ключей, или пускать ночью в канцелярию посольства таких лиц, которые могли бы выбрать то, что было нужно. Поражаться надо было доверию некоторых послов к своим лакеям, которые их продавали за гроши. Однажды произошел такой случай: вместо одного посла великой державы был назначен другой, который должен был с собою привезти весь новый штат служащих, так как прежний посол старым своим слугам не доверял, но в письме к новому послу он очень ходатайствовал за одного, по его выражению, «незаменимого» человека, своего выездного лакея, т. е. именно за то лицо, которое за незначительное месячное вознаграждение доставало из посольства все, что было угодно…

Шифровые коды, однако, приобретались не только [с] помощью служащих в посольствах, но и в Париже, и в Брюсселе, где у известных лиц имелась прямо открытая торговля иностранными кодами за определенную цену (совершенно тождественную в обоих упомянутых городах); причем коды, представлявшие меньше интереса, например, греческий, болгарский или испанский, которые и достать было гораздо легче, ценились дешевле, тысячи в полторы-две, а такие коды, как германский, японский или Северо-Американских Штатов, стоили по несколько десятков тысяч; цены же остальных стран колебались между 5 и 15 тысячами. Этим торговцам кодами можно было давать заказы достать тот или иной новый код, и они выполняли все заказы в весьма непродолжительные сроки.

9.

Глава "Черных кабинетов" империи К.Вейсман с 1886 по 1892 годы с женой. Source

Вследствие того, как уже было сказано, что дипломатическая корреспонденция многими посольствами сдавалась в почтамт незадолго до ее заделки в пост-пакеты и отправки на вокзал, а, с другой стороны, за получением приходящей почты курьеры являлись в почтамт тотчас после ее прибытия с вокзала, - с этой корреспонденцией приходилось очень спешить <…>. Фотографии снимались при освещении лентой магния, который при горении выделял массу дыма, а так как окна должны были быть закрыты ставнями, чтобы не обращать внимания на себя даже почтамтских служащих, то атмосфера, в конце концов каждого такого сеанса в фотографической комнате, становилась невыносимой. <…>

При вскрывании этих мешков однажды произошел забавный курьез: перлюстратор уронил в него, конечно, случайно свою золотую запонку от манжет. Посольство [в] Петрограде, найдя эту запонку в мешке, вернуло ее со следующей почтой при письме министерству обратно. Перлюстратор, считавший свою запонку безвозвратно потерянной, очень обрадовался, когда ее нашел на следующий день во вскрытом им мешке. Он взял ее себе, а сопровождавшее ее письмо просто уничтожил и этим инцидент был исчерпан. Эти запонки были с монограммою, но буквы монограммы оказались «О.В.», т. е. одинаковыми в русской азбуке с иностранным алфавитом, в противном случае, какая‐нибудь русская буква «Ж» или «Ф» навели бы, конечно, иностранное посольство на нежелательные размышления.

Примечание: Вполне возможно, что подобное происшествие случилось с Отто Карловичем Вейсманом (1866-?), сыном бывшего руководителя «черных кабинетов» К.К. Вейсмана. О.К. Вейсман занимался перлюстрацией в Санкт-Петербургском почтамте с 11 марта 1887‐го до 1917 года. Числясь младшим цензором, он стал действительным статским советником с 6 декабря 1910 года.

10.

Леопольд Гамберг (14.12.1865 ?). Племянник жены старшего цензора К.К. Вейсмана, руководителя службы перлюстрации в Российской империи в 1886-1892 гг. С 1886 по 1917 г. в "черных кабинетах". Действительный статский советник. Арестован по т.н. "делу чернокабинетчиков" в 1929 году, приговорен к 5 годам заключения в концлагере. Реабилитирован в 1989 г. Source

С дипломатической корреспонденцией, вследствие спешки и связанной с ней нервности работы, часто происходили такие курьезы, благодаря которым провал угрожал всему делу перлюстрации. Так, например, однажды заделали и сдали конверт без вложения письма, которое осталось незамеченным среди других бумаг на столе чтецов; другой раз чтецы перепутали вложения двух конвертов, отправив нидерландскому посольству бумаги на испанском языке из Министерства иностранных дел в Мадриде, но все эти инциденты как‐то сходили благополучно для «Черного кабинета», хотя начальнику Главного управления почт и телеграфов они причиняли немало хлопот. Из поднятой по этим делам переписки видно было, что все это приписывалось австрийскому или германскому «черным кабинетам», через каковые страны корреспонденция шла транзитом, и «черные кабинеты» которых в дипломатических сферах пользовались неважной репутацией из-за небрежности работы, оставлявшей на письмах довольно грубые следы вскрытия. Знаменитая немецкая аккуратность в секретном деле не подтверждалась.

11.

Почтовая карточка из Мысловице, современная Польша. Размещены профили российского императора Николая II, германского кайзера Вильгельма II, императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа. Отправлена открытка в 1912 году. Российский флаг перевернут. Бумажные сокровища.

«Черные кабинеты», разумеется, существуют везде, даже в самых демократических республиках Америки и Старого света, и в каждой стране практикуется свой способ вскрытия писем, подделки печатей и отметки того, что данное письмо уже подвергалось перлюстрации. Но справедливость требует сказать, что никогда в мире «черный кабинет» не работал так чисто, как в России, и, в особенности, в Петрограде. Письма, перлюстрированные в России, как бы они хитро заделаны ни были, не сохраняют на себе ни малейшего следа вскрытия даже для самого пытливого глаза, даже опытный глаз перлюстратора зачастую не мог уловить, что письмо уже было однажды вскрыто. А что касается подделки печатей, то только изобретенный русским секретным чиновником способ дает безукоризненные оттиски. Никакие ухищрения, как царапины печати, заделка в сургуч волоса, нитки, бумажки и т. п. не гарантировали ее от вскрытия и абсолютно неузнаваемой подделки. Весь вопрос сводился только к тому, что на перлюстрацию такого письма требовалось несколько больше времени. Много возни бывало только с письмами, прошитыми на швейной машине, но и это не спасало, а только еще больше заставляло обращать на такие письма внимание, в предположении, что они должны содержать весьма ценные данные, раз на их заделку потрачено много времени и стараний.

Про графа Н.П. Игнатьева в «черном кабинете» сохранилось предание, что он, будучи послом в Турции, отправлял свои донесения в простых (не заказных) письмах, заделанных в грошовые конверты, которые полежали некоторое время вместе с селедкой и мылом, и заставлял своего лакея писать адрес не на имя министра иностранных дел, кому письмо предназначалось, а на имя его дворника, или истопника, по частному адресу. Вот такие меры предосторожности, пожалуй, действительно спасали его корреспонденцию от перлюстрации. <…>

Отношение царя к перлюстрации было весьма своеобразным. Он ею, по‐видимому, очень интересовался, ибо когда дней 8-10 не получал конверта с выписками, то спрашивал, почему ему ничего не присылают, а когда получал хорошо ему знакомый по наружному виду конверт, то оставлял дело, коим занимался, сам вскрывал конверт и принимался тотчас же за чтение выписок. Несмотря на это однако, он не принимал никаких мер согласно данным, черпаемым из выписок; так, например, он не удалил от себя барона, автора английской книги с тайнами дворца, и ничем не дал понять лицу, сообщавшему за границу нежелательные сведения, то, что он осведомлен об его неблагонадежности.

12.

Автомобили Собственного Его Императорского Величества гаража. До 1914 г. ЦГАКФФД Санкт-Петербурга. Из экспонатов историко-документальной выставки «Государственная охрана России. История и современность. 130 лет». Выставочный зал федеральных архивов. Source

В этом отношении император Николай II резко отличался от своего отца императора Александра III, который, когда ему доложили, вскоре по его воцарении, о «секретной экспедиции» и объяснили ему ее назначение, - ответил: «Мне этого не нужно» и в течение всего своего царствования отказывался читать выписки из писем, добытые перлюстрацией, хотя несколько министров делали попытки заинтересовать его этим делом. Александр II, Николай I и прочие цари до Екатерины II включительно охотно читали выписки из перлюстрированных писем, и в архиве секретной экспедиции находились таковые с их собственноручными пометками, как и другие документы с царскими подписями, касающиеся секретной деятельности. "

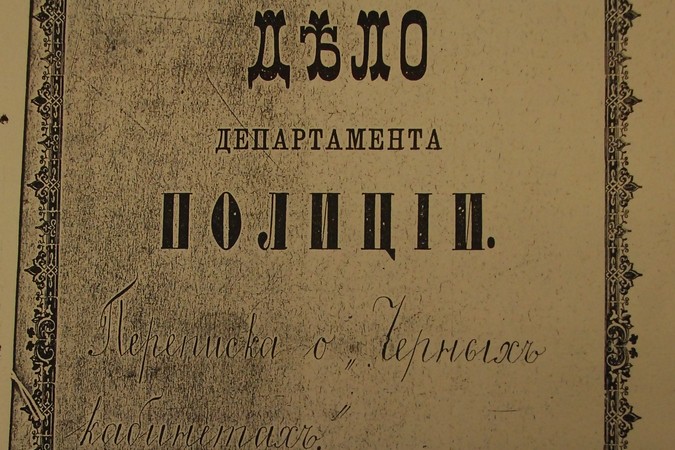

13.

Фрагмент обложки книги «Черные кабинеты»: история российской перлюстрации. XVIII - начало XX века. По клику - целая

Из предисловия книги:

Перлюстрация " возникла, по всей видимости, в глубокой древности, с началом почтовой переписки. В литературе можно встретить утверждение, что еще в 499 году до н.э. персидскому наместнику города Милета Аристагору, готовившему восстание ионийских городов Малой Азии против Дария I, нужно было отправить послание одному из союзников. Письмо было начертано на бритой голове раба, и раб отправился в путь, когда отросли волосы.

Власть, естественно, всегда желала знать, что думают о ней дипломатические представители других государств, политические противники, истинные или мнимые, наконец, собственные подданные. Римский автор I века н.э. К.К. Руф утверждает, что Александр Македонский, заподозрив в заговоре некоторых лиц из своего окружения, прочитал перехваченное письмо полководца Пармениона к его сыновьям Никанору и Филоту. В результате Парменион и Филот были убиты. Другой римский историк II-III веков, Юстин, пересказывая труд Помпея Трога, сообщает, что Александр Македонский, заметив недовольство воинов, предложил желающим написать письма на родину. Сданные связки писем он приказал тайно принести к нему. Те, кто написал о тяготах службы, были публично опозорены.

Если брать Средние века, известно, что перлюстрация в Европе существовала при Людовике ХI (1423-1483). Но создателем целой системы перлюстрации считают знаменитого кардинала Армана Жана дю Плесси Ришелье. В 1628 году он провел почтовую реформу, запретив пересылку писем помимо почты. Одновременно по его приказу при Парижском почтамте появилась специальная комната для тайного просмотра пересылаемой корреспонденции. Так возникло выражение «черный кабинет» - помещение, где проводилась перлюстрация. Сам Ришелье цинично называл эту операцию «размягчением сургуча» (le ramllissment de la cire). Детище кардинала Ришелье усовершенствовал король Людовик XIV, организовав полицейское политическое бюро. С середины XVII века подобные службы появились почти во всех европейских странах. "

14.

Штамп "Военная цензура. Военный цензр. Разрешено к вывозу в СССР" на альбоме с фотовидами Вены. Фрагмент титульного листа книги Arch. Alfred Holzer, Hans von Tabarelli. Wiener Kostbarkeiten. Wien. 1945(?, не ранее). Из личного архива. Source. По клику - целый лист

Перлюстрация отличалась от официальной военной цензуры, вводимой специальным публикуемым постановлением, и когда при проверке на корреспонденции ставится штамп «Проверено военной цензурой»; в самом тексте при необходимости делались вымарывания.

" Главной особенностью перлюстрации было то, что она проводилась строго секретно и в нарушение официально существовавшего законодательства. Секретные инструкции для чиновников-перлюстраторов были важнее законов. Государство всегда официально отрицало существование перлюстрации, иначе она потеряла бы свой смысл. Поэтому перлюстрация и все, что было с ней связано, считались одной из важнейших государственных тайн. "

В СССР практически на 100% читалась зарубежная переписка, огромное внимание уделялось письмам обычных граждан. Один из немногих документально подтвержденных фактов - это использование перлюстраторов царского времени советской властью. Во всяком случае, два чиновника работали в Отделе политконтроля ОГПУ в начале 1920-х годов, передавая свой опыт. Советская власть в этом плане была преемником царской и желала знать подлинные настроения населения, а перлюстрация «это такой заочный социологический опрос». [3]

Книга-источник:

Владлен Семенович Измозик. «Черные кабинеты»: история российской перлюстрации. XVIII - начало XX века: монография. - М.: Новое литературное обозрение, 2015. - 696 с. - (Серия: «HISTORIA ROSSICA»).

Владлен Измозик - доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

Примечание:

[1] Приложение 2. С. Майский «Черный кабинет»: Из воспоминаний бывшего цензора.

Ранее материал издавался: Былое: Журнал, посвященный истории освободительного движения. 1918. Кн. 7. Июль. С. 185-197. Этот текст был затем опубликован отдельным изданием (Майский С. «Черный кабинет››: Из воспоминаний бывшего цензора. Пг.: Былое, 1922), за исключением последнего абзаца.

Другие источники, интервью с автором, фрагменты из книги:

[2] Радио Свобода: Тайные читатели писем

[3] ПостНаука: Автограф: «“Черные кабинеты”: история российской перлюстрации. XVIII - начало XX века»

Ъ-Огонек: Тайна "Черного кабинета". Страницы истории российской перлюстрации. Фрагменты из книги Владлена Измозика

Лента.ру: Тайное чтение. Отрывок из книги Владлена Измозика, посвященный работе перлюстрационных служб после победы над Наполеоном в 1812 году

Гефтер: «Непрошенные читатели» по должности. Полицейский контроль над перепиской: бюрократический формализм или спасение Империи? Дебаты

Комсомольская правда в Санкт-Петербурге: Петербургский историк раскрыл тайну «черного кабинета»

Cyberleninka: Измозик Владлен Семенович. Служба перлюстрации в российской армии в XIX - начале XX в. Ленинградский юридический журнал. Выпуск № 4 / 2012

Перлюстрация - от латинского perlustro /обозреваю - вскрытие писем без ведома пишущих. До революции самое большее в год перлюстрировался миллион писем, а в голодной, разоренной России в 1924 году было уже перлюстрировано 5 миллионов писем и 8 миллионов телеграмм. И цифры только росли, но получить данные по последующим годам исследователю пока не удалось. До сих пор архивы на эту тему в значительной степени закрыты. [2,3]

Как обстояло дело с перлюстрацией в Российской империи до 1917 года?

Служба перлюстрации в Российской империи существовала при почтовых отделениях. via

В издательстве "Новое литературное обозрение" вышла книга Владлена Измозика "Черные кабинеты": история российской перлюстрации. XVIII - начало XX века". В ней среди приложений есть воспоминания перлюстратора В.И. Кривоша (С. Майского), которые были впервые опубликованы в 1918 году [1]. Привожу из них фрагменты.

С. Майский «Черный кабинет»: Из воспоминаний бывшего цензора.

" Процесс работы в Секретной экспедиции был следующий. Прежде в «черный кабинет» специальной подъемной машиной поднималась из экспедиции почтамта вся корреспонденция как иногородняя, так и иностранная, приходящая и отходящая, и разбиралась в самом «черном кабинете» секретными чиновниками, которые по почеркам адресов определяли, нужно ли данное письмо перлюстрировать, т. е. вскрыть, прочитать и снова заделать, или нет.

2.

О письмах Ивана Аксакова (1823-1886) - славянофила, поэта, публициста. Source

Затем, лет 15 тому назад, вследствие того, что количество корреспонденции неимоверно возросло, и среди нее было огромное количество писем «коммерческих» и «мужицких» или «солдатских», т. е. таких, содержание коих заведомо никоим образом не могло представлять ни малейшего интереса ни для департамента полиции, ни для высших сфер, - отборкою писем, подлежащих перлюстрации, стали заниматься почтовые чиновники в самой экспедиции почтамта во время сортировки писем.

Таким образом, профильтрованные письма, в количестве всего 2-3 тысяч экземпляров, отобранных из всей приходящей и отходящей почты, подавались затем в специальных ящиках в «черный кабинет», где они вскрывались, прочитывались и вновь заклеивались.

3.

Российская Империя. Государственная почта. 1848. Штемпельный конверт. Первый выпуск. 10 коп. 137x107 мм. Source

Самый процесс вскрывания производился до недавнего времени с помощью небольшого костяного ножика, которым подрезывался удобный для вскрытия клапан письма (верхний, нижний или один из боковых); за последнее же время вскрывание писем производилось паром. Для этого имелась своеобразная металлическая посуда, из которой чрез небольшое отверстие вверху бил горячей струей пар. Вода в посуде для постоянного кипения нагревалась электричеством. Перлюстратор, держа в левой руке письмо над отверстием сосуда так, что струя пара расправляла клей, - правой рукой, с помощью длинной и толстой булавки (как для дамских шляп) отгибал тот из четырех клапанов письма, который представлял меньше затруднений для отклейки, т. е. края которого были меньше заклеены марками или меньше задеты печатью. В случае, если письмо было запечатано большой печатью так, что нельзя было подрезать края печати, не испортив ее самой, то до его вскрытия приходилось приготовить печатку, чтобы ею после прочтения и заделки, вновь запечатать письмо.

За время существования «черного кабинета», т. е. со времени царствования Екатерины Великой, русским перлюстраторам были известны и практиковались три способа производства поддельных печатей. <…>

Наконец, лет 10 тому назад другим секретным чиновником был изобретен остроумнейший способ производства идеальных печаток из твердого металла. Резкость получаемого оттиска - безукоризненна, сама печатка - вечна, а время, нужное для ее приготовления, благодаря чрезвычайно простому прибору, - всего несколько минут. Талантливый чиновник, изобретший этот способ, как и аппарат для вскрывания писем паром, по докладу министра Столыпина царю, награжден был орденом Владимира 4-й степени «за полезные и применимые на деле открытия» [С. Майский (В.И. Кривош) говорит о себе]. <…>

4.

Российская Империя. Государственная почта. 1862. Штемпельный конверт. Шестой выпуск. 10 коп. 137x110 мм. Source

У разборщиков писем с течением времени вырабатывался удивительный «нюх» определять содержание письма по его наружному виду или по почерку адреса. Дело в том, что каждый класс людей, каждая специальность, принадлежность к секте, к партии и пр. кладут известный отпечаток на почерк данного лица.

Разница между мужским и женским, детским и взрослым, мужицким и интеллигентным почерками очевидна всякому, но кроме этого и аристократ пишет не тем почерком, что бюрократ; его почерк нервно крупный, остроконечный (в готическом стиле), тогда как почерк последнего круглый, уверенный и резкий; литераторы пишут бисерным и четким почерком; коммерсанты - каллиграфическим почерком; революционеры - неотделанным, почти ученическим почерком, а почерк анархистов отличается грубостью и несуразностью, напоминая почерк малограмотных людей тяжелого физического труда.

5.

Source

Среди разборщиков писем петроградского «черного кабинета» были такие знатоки почерков, что зачастую они по одному адресу письма безошибочно определяли принадлежность его автора к шулерам, к фальшивомонетчикам, к каким‐либо антиморальным сектантам, педерастам и пр. <…> Долголетние разборщики писем «черного кабинета» становились отличными графологами, определявшими по почерку весь духовный облик человека.

Благодаря такой опытности разборщиков писем зачастую, с помощью перлюстрации, открывались целые артели фальшивомонетчиков или шпионские организации.

Разумеется, что не только разборщики, но и чтецы писем становились замечательными знатоками по своей специальности. Они изучали не только почерки, но научились понимать все иносказательно выраженное и догадываться о недосказанном или высказанном одними намеками.

6.

Членский билет Российской Социал-Демократической Рабочей Партии от 31 мая 1917. via

У каждой нелегальной, подпольной организации была своя манера делиться сообщениями в письмах, не называя вещей своими именами. Революционер, например, желая сообщить товарищу о том, что такой‐то член их партии арестован, писал о нем, что он «заболел» и что «доктора», т. е. охранники, нашли его положение «безнадежным» и прописали ему «перемену климата», т. е. сослали в Сибирь. Обыск назывался «консультацией», подпольная типография «аптекой», прокламации «рецептами» и т. д.

В большинстве случаев корреспонденция членов революционных партий была зашифрована, но обыкновенно таким детски наивным шифром, что разбор подобных криптограмм не представлял почти никаких затруднений для опытных дешифровщиков секретной экспедиции. Разумеется, раз был найден ключ, то вся переписка членов данной партии разбиралась и читалась уже свободно всеми чтецами.

Когда письмо было без подписи, и автор его, по почерку, был неизвестен, то с письма снималась фотография, для сличения его почерка с другим его же письмом, адресованным брату, матери или вообще лицу, открывающему анонимность подателя письма. Неоднократно приходилось удивляться неосторожности или наивности, чтобы не сказать больше, старых, опытных борцов-революционеров, отправлявших одновременно, с той же почтой, крайне конспиративного содержания письма без подписи членам своей партии и письмо отцу с подписью «твой сын Володя»…

7.

Сентябрь 1893 года

Здесь к слову будет сказать, что среди чиновников «черного кабинета» были люди, симпатизировавшие революционерам и, по мере возможности, старавшиеся или не обнаруживать фамилии лиц, которые могли бы пострадать за свои откровенные письма, или разными иными способами мешавшие департаменту полиции добраться до своих жертв. Бывали случаи, что охранники при обыске находили письма, из коих в свое время были сделаны в секретной экспедиции выписки, но так, что эти выписки ровно ничего ни подозрительного, ни компрометирующего собою не представляли. Департамент полиции в таких случаях неистовствовал и грозил, что распустит весь штат служащих «черного кабинета», заменив их своими надежными людьми. Конечно, подобные угрозы были неосуществимы, так как у департаментских чиновников и охранников не могло быть технических познаний и практики, столь необходимых в таком деле, как перлюстрация.

8.

Source

Кроме писем «общегосударственного интереса», вскрывавшихся для надобностей министра внутренних дел, и «политических» - для Департамента полиции, в секретной экспедиции вскрывались еще письма «дипломатические» для Министерства иностранных дел и «шпионские» для Генеральных штабов: военного и морского.

Под «дипломатической» корреспонденцией подразумевалась переписка послов, посланников и членов иностранных миссий со своими Министерствами иностранных дел за границею. Эта корреспонденция получалась в Петрограде и отправлялась за границу в особых пост-пакетах и была большею частью зашифрована [с] помощью кода и запечатана одной или несколькими печатями. Все эти предосторожности, однако, не спасали ее от перлюстрации, так как, во‐первых, она попадала в «черный кабинет» полностью в своем пост-пакете, попадала она туда и тогда, когда давалась на почту всего за несколько минут до заделки пост-пакета перед отправлением его на вокзал; во‐вторых, потому, что в секретной экспедиции имелась полная коллекция безукоризненно сделанных металлических печаток как всех иностранных посольств, консульств, миссий и агентств в Петрограде и Министерств иностранных дел за границей, так и всех послов, консулов, атташе, министров и канцлеров; с помощью печаток вскрывать и заделывать эту дипломатическую переписку, без малейшего следа вскрытия, не представляло никаких затруднений; и в‐третьих, потому что имелись шифрованные коды всех стран, [с] помощью которых эта корреспонденция свободно читалась и переводилась уже не в «черном кабинете», а в другом однородном с ним учреждении при Министерстве иностранных дел, куда попадали и копии со всех получаемых посольствами и отправляемых ими зашифрованных телеграмм. В особо важных случаях туда попадали и такие ультрасекретные донесения, которые отправлялись со специальными курьерами в кожаных портфелях с замком. Для получения такого рода корреспонденции пускался в ход презренный металл, и не было случая, чтобы золото не открывало замка портфеля и не давало возможности всего на несколько минут взглянуть глазом объектива фотографического аппарата на содержание тщательно запечатанных вложений портфеля. В этих делах все сводилось только к тому, во сколько червонцев обойдется вся эта манипуляция. Здесь кстати будет заметить, что все или почти все эти курьеры, фельдъегери, служители и пр. были подкуплены. За весьма небольшую мзду, выплачиваемую им помесячно или поштучно, они приносили в указанное место не только все содержимое корзины у письменного стола своих господ, но и копировальные книги из их канцелярий, черновики их писаний, подлинники получаемых писем и официальных донесений и даже целые коды и шифровальные ключи. Для достижения этого иногда им приходилось брать у спящих господ ключи от их письменного стола или от несгораемого шкафа, снимать с них отпечаток из воска и заказывать дубликаты ключей, или пускать ночью в канцелярию посольства таких лиц, которые могли бы выбрать то, что было нужно. Поражаться надо было доверию некоторых послов к своим лакеям, которые их продавали за гроши. Однажды произошел такой случай: вместо одного посла великой державы был назначен другой, который должен был с собою привезти весь новый штат служащих, так как прежний посол старым своим слугам не доверял, но в письме к новому послу он очень ходатайствовал за одного, по его выражению, «незаменимого» человека, своего выездного лакея, т. е. именно за то лицо, которое за незначительное месячное вознаграждение доставало из посольства все, что было угодно…

Шифровые коды, однако, приобретались не только [с] помощью служащих в посольствах, но и в Париже, и в Брюсселе, где у известных лиц имелась прямо открытая торговля иностранными кодами за определенную цену (совершенно тождественную в обоих упомянутых городах); причем коды, представлявшие меньше интереса, например, греческий, болгарский или испанский, которые и достать было гораздо легче, ценились дешевле, тысячи в полторы-две, а такие коды, как германский, японский или Северо-Американских Штатов, стоили по несколько десятков тысяч; цены же остальных стран колебались между 5 и 15 тысячами. Этим торговцам кодами можно было давать заказы достать тот или иной новый код, и они выполняли все заказы в весьма непродолжительные сроки.

9.

Глава "Черных кабинетов" империи К.Вейсман с 1886 по 1892 годы с женой. Source

Вследствие того, как уже было сказано, что дипломатическая корреспонденция многими посольствами сдавалась в почтамт незадолго до ее заделки в пост-пакеты и отправки на вокзал, а, с другой стороны, за получением приходящей почты курьеры являлись в почтамт тотчас после ее прибытия с вокзала, - с этой корреспонденцией приходилось очень спешить <…>. Фотографии снимались при освещении лентой магния, который при горении выделял массу дыма, а так как окна должны были быть закрыты ставнями, чтобы не обращать внимания на себя даже почтамтских служащих, то атмосфера, в конце концов каждого такого сеанса в фотографической комнате, становилась невыносимой. <…>

При вскрывании этих мешков однажды произошел забавный курьез: перлюстратор уронил в него, конечно, случайно свою золотую запонку от манжет. Посольство [в] Петрограде, найдя эту запонку в мешке, вернуло ее со следующей почтой при письме министерству обратно. Перлюстратор, считавший свою запонку безвозвратно потерянной, очень обрадовался, когда ее нашел на следующий день во вскрытом им мешке. Он взял ее себе, а сопровождавшее ее письмо просто уничтожил и этим инцидент был исчерпан. Эти запонки были с монограммою, но буквы монограммы оказались «О.В.», т. е. одинаковыми в русской азбуке с иностранным алфавитом, в противном случае, какая‐нибудь русская буква «Ж» или «Ф» навели бы, конечно, иностранное посольство на нежелательные размышления.

Примечание: Вполне возможно, что подобное происшествие случилось с Отто Карловичем Вейсманом (1866-?), сыном бывшего руководителя «черных кабинетов» К.К. Вейсмана. О.К. Вейсман занимался перлюстрацией в Санкт-Петербургском почтамте с 11 марта 1887‐го до 1917 года. Числясь младшим цензором, он стал действительным статским советником с 6 декабря 1910 года.

10.

Леопольд Гамберг (14.12.1865 ?). Племянник жены старшего цензора К.К. Вейсмана, руководителя службы перлюстрации в Российской империи в 1886-1892 гг. С 1886 по 1917 г. в "черных кабинетах". Действительный статский советник. Арестован по т.н. "делу чернокабинетчиков" в 1929 году, приговорен к 5 годам заключения в концлагере. Реабилитирован в 1989 г. Source

С дипломатической корреспонденцией, вследствие спешки и связанной с ней нервности работы, часто происходили такие курьезы, благодаря которым провал угрожал всему делу перлюстрации. Так, например, однажды заделали и сдали конверт без вложения письма, которое осталось незамеченным среди других бумаг на столе чтецов; другой раз чтецы перепутали вложения двух конвертов, отправив нидерландскому посольству бумаги на испанском языке из Министерства иностранных дел в Мадриде, но все эти инциденты как‐то сходили благополучно для «Черного кабинета», хотя начальнику Главного управления почт и телеграфов они причиняли немало хлопот. Из поднятой по этим делам переписки видно было, что все это приписывалось австрийскому или германскому «черным кабинетам», через каковые страны корреспонденция шла транзитом, и «черные кабинеты» которых в дипломатических сферах пользовались неважной репутацией из-за небрежности работы, оставлявшей на письмах довольно грубые следы вскрытия. Знаменитая немецкая аккуратность в секретном деле не подтверждалась.

11.

Почтовая карточка из Мысловице, современная Польша. Размещены профили российского императора Николая II, германского кайзера Вильгельма II, императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа. Отправлена открытка в 1912 году. Российский флаг перевернут. Бумажные сокровища.

«Черные кабинеты», разумеется, существуют везде, даже в самых демократических республиках Америки и Старого света, и в каждой стране практикуется свой способ вскрытия писем, подделки печатей и отметки того, что данное письмо уже подвергалось перлюстрации. Но справедливость требует сказать, что никогда в мире «черный кабинет» не работал так чисто, как в России, и, в особенности, в Петрограде. Письма, перлюстрированные в России, как бы они хитро заделаны ни были, не сохраняют на себе ни малейшего следа вскрытия даже для самого пытливого глаза, даже опытный глаз перлюстратора зачастую не мог уловить, что письмо уже было однажды вскрыто. А что касается подделки печатей, то только изобретенный русским секретным чиновником способ дает безукоризненные оттиски. Никакие ухищрения, как царапины печати, заделка в сургуч волоса, нитки, бумажки и т. п. не гарантировали ее от вскрытия и абсолютно неузнаваемой подделки. Весь вопрос сводился только к тому, что на перлюстрацию такого письма требовалось несколько больше времени. Много возни бывало только с письмами, прошитыми на швейной машине, но и это не спасало, а только еще больше заставляло обращать на такие письма внимание, в предположении, что они должны содержать весьма ценные данные, раз на их заделку потрачено много времени и стараний.

Про графа Н.П. Игнатьева в «черном кабинете» сохранилось предание, что он, будучи послом в Турции, отправлял свои донесения в простых (не заказных) письмах, заделанных в грошовые конверты, которые полежали некоторое время вместе с селедкой и мылом, и заставлял своего лакея писать адрес не на имя министра иностранных дел, кому письмо предназначалось, а на имя его дворника, или истопника, по частному адресу. Вот такие меры предосторожности, пожалуй, действительно спасали его корреспонденцию от перлюстрации. <…>

Отношение царя к перлюстрации было весьма своеобразным. Он ею, по‐видимому, очень интересовался, ибо когда дней 8-10 не получал конверта с выписками, то спрашивал, почему ему ничего не присылают, а когда получал хорошо ему знакомый по наружному виду конверт, то оставлял дело, коим занимался, сам вскрывал конверт и принимался тотчас же за чтение выписок. Несмотря на это однако, он не принимал никаких мер согласно данным, черпаемым из выписок; так, например, он не удалил от себя барона, автора английской книги с тайнами дворца, и ничем не дал понять лицу, сообщавшему за границу нежелательные сведения, то, что он осведомлен об его неблагонадежности.

12.

Автомобили Собственного Его Императорского Величества гаража. До 1914 г. ЦГАКФФД Санкт-Петербурга. Из экспонатов историко-документальной выставки «Государственная охрана России. История и современность. 130 лет». Выставочный зал федеральных архивов. Source

В этом отношении император Николай II резко отличался от своего отца императора Александра III, который, когда ему доложили, вскоре по его воцарении, о «секретной экспедиции» и объяснили ему ее назначение, - ответил: «Мне этого не нужно» и в течение всего своего царствования отказывался читать выписки из писем, добытые перлюстрацией, хотя несколько министров делали попытки заинтересовать его этим делом. Александр II, Николай I и прочие цари до Екатерины II включительно охотно читали выписки из перлюстрированных писем, и в архиве секретной экспедиции находились таковые с их собственноручными пометками, как и другие документы с царскими подписями, касающиеся секретной деятельности. "

13.

Фрагмент обложки книги «Черные кабинеты»: история российской перлюстрации. XVIII - начало XX века. По клику - целая

Из предисловия книги:

Перлюстрация " возникла, по всей видимости, в глубокой древности, с началом почтовой переписки. В литературе можно встретить утверждение, что еще в 499 году до н.э. персидскому наместнику города Милета Аристагору, готовившему восстание ионийских городов Малой Азии против Дария I, нужно было отправить послание одному из союзников. Письмо было начертано на бритой голове раба, и раб отправился в путь, когда отросли волосы.

Власть, естественно, всегда желала знать, что думают о ней дипломатические представители других государств, политические противники, истинные или мнимые, наконец, собственные подданные. Римский автор I века н.э. К.К. Руф утверждает, что Александр Македонский, заподозрив в заговоре некоторых лиц из своего окружения, прочитал перехваченное письмо полководца Пармениона к его сыновьям Никанору и Филоту. В результате Парменион и Филот были убиты. Другой римский историк II-III веков, Юстин, пересказывая труд Помпея Трога, сообщает, что Александр Македонский, заметив недовольство воинов, предложил желающим написать письма на родину. Сданные связки писем он приказал тайно принести к нему. Те, кто написал о тяготах службы, были публично опозорены.

Если брать Средние века, известно, что перлюстрация в Европе существовала при Людовике ХI (1423-1483). Но создателем целой системы перлюстрации считают знаменитого кардинала Армана Жана дю Плесси Ришелье. В 1628 году он провел почтовую реформу, запретив пересылку писем помимо почты. Одновременно по его приказу при Парижском почтамте появилась специальная комната для тайного просмотра пересылаемой корреспонденции. Так возникло выражение «черный кабинет» - помещение, где проводилась перлюстрация. Сам Ришелье цинично называл эту операцию «размягчением сургуча» (le ramllissment de la cire). Детище кардинала Ришелье усовершенствовал король Людовик XIV, организовав полицейское политическое бюро. С середины XVII века подобные службы появились почти во всех европейских странах. "

14.

Штамп "Военная цензура. Военный цензр. Разрешено к вывозу в СССР" на альбоме с фотовидами Вены. Фрагмент титульного листа книги Arch. Alfred Holzer, Hans von Tabarelli. Wiener Kostbarkeiten. Wien. 1945(?, не ранее). Из личного архива. Source. По клику - целый лист

Перлюстрация отличалась от официальной военной цензуры, вводимой специальным публикуемым постановлением, и когда при проверке на корреспонденции ставится штамп «Проверено военной цензурой»; в самом тексте при необходимости делались вымарывания.

" Главной особенностью перлюстрации было то, что она проводилась строго секретно и в нарушение официально существовавшего законодательства. Секретные инструкции для чиновников-перлюстраторов были важнее законов. Государство всегда официально отрицало существование перлюстрации, иначе она потеряла бы свой смысл. Поэтому перлюстрация и все, что было с ней связано, считались одной из важнейших государственных тайн. "

В СССР практически на 100% читалась зарубежная переписка, огромное внимание уделялось письмам обычных граждан. Один из немногих документально подтвержденных фактов - это использование перлюстраторов царского времени советской властью. Во всяком случае, два чиновника работали в Отделе политконтроля ОГПУ в начале 1920-х годов, передавая свой опыт. Советская власть в этом плане была преемником царской и желала знать подлинные настроения населения, а перлюстрация «это такой заочный социологический опрос». [3]

Книга-источник:

Владлен Семенович Измозик. «Черные кабинеты»: история российской перлюстрации. XVIII - начало XX века: монография. - М.: Новое литературное обозрение, 2015. - 696 с. - (Серия: «HISTORIA ROSSICA»).

Владлен Измозик - доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

Примечание:

[1] Приложение 2. С. Майский «Черный кабинет»: Из воспоминаний бывшего цензора.

Ранее материал издавался: Былое: Журнал, посвященный истории освободительного движения. 1918. Кн. 7. Июль. С. 185-197. Этот текст был затем опубликован отдельным изданием (Майский С. «Черный кабинет››: Из воспоминаний бывшего цензора. Пг.: Былое, 1922), за исключением последнего абзаца.

Другие источники, интервью с автором, фрагменты из книги:

[2] Радио Свобода: Тайные читатели писем

[3] ПостНаука: Автограф: «“Черные кабинеты”: история российской перлюстрации. XVIII - начало XX века»

Ъ-Огонек: Тайна "Черного кабинета". Страницы истории российской перлюстрации. Фрагменты из книги Владлена Измозика

Лента.ру: Тайное чтение. Отрывок из книги Владлена Измозика, посвященный работе перлюстрационных служб после победы над Наполеоном в 1812 году

Гефтер: «Непрошенные читатели» по должности. Полицейский контроль над перепиской: бюрократический формализм или спасение Империи? Дебаты

Комсомольская правда в Санкт-Петербурге: Петербургский историк раскрыл тайну «черного кабинета»

Cyberleninka: Измозик Владлен Семенович. Служба перлюстрации в российской армии в XIX - начале XX в. Ленинградский юридический журнал. Выпуск № 4 / 2012