Пояснения к статье М.Кантора "Как смотреть картины" II. Смерть комиссара

( Начало)

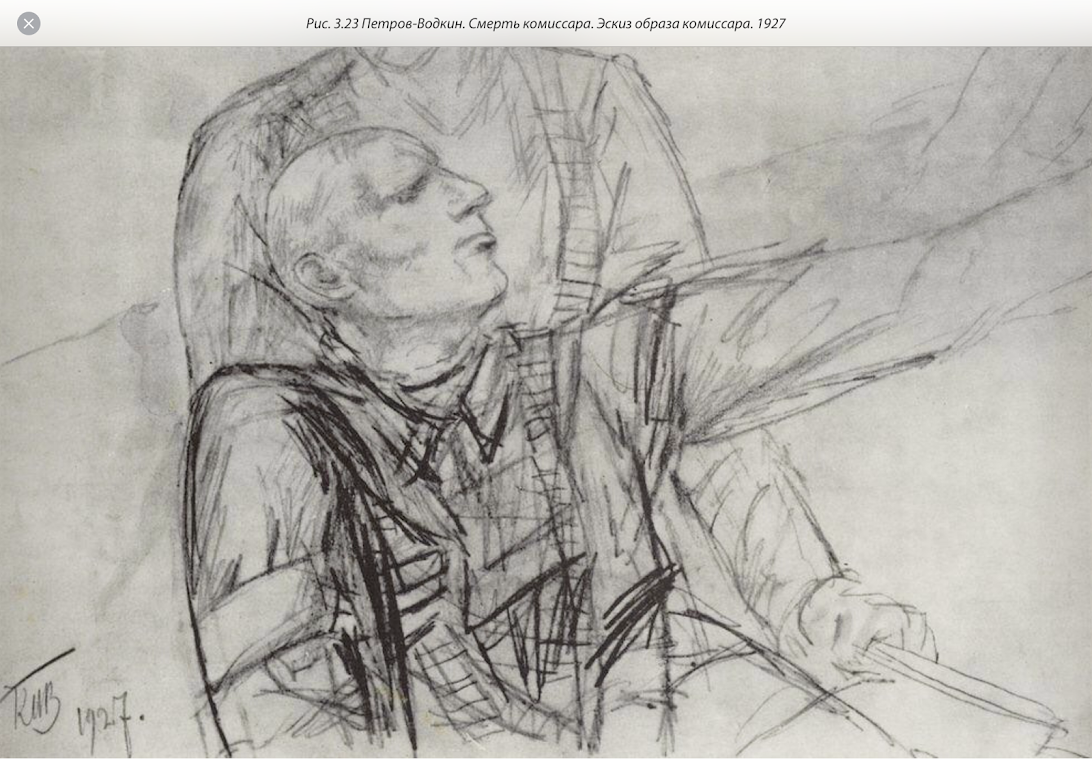

Эскиз и картина действительно похожи, но как их может перепутать “знаток искусства”, учащий быть внимательными к мелочам?

Может все дело в том, что шла работа над образом? И в окончательном варианте прототипом стал позировавший художнику поэт Сергей Спасский?

Но читаем дальше:

В первой части писал, что дело тут не только в Канторе. Это у Лосева каждое слово имело смысл, значение и место, но чем ближе к нашему времени, тем больше "легкость в мыслях необыкновенная" развивается у гуманитариев. Сейчас можно любую передачу на канале Культура проверить фактологически, и там почти наверно обнаружатся и ляпы, и глупость, и небрежность. В порядке вещей, например, снять передачу о венецианском композиторе на фоне Рима. Ну а что? Быдло схавает, а автору даже приз дадут, типа за лучший фильм о "культуре".

Так ли похожи образы?

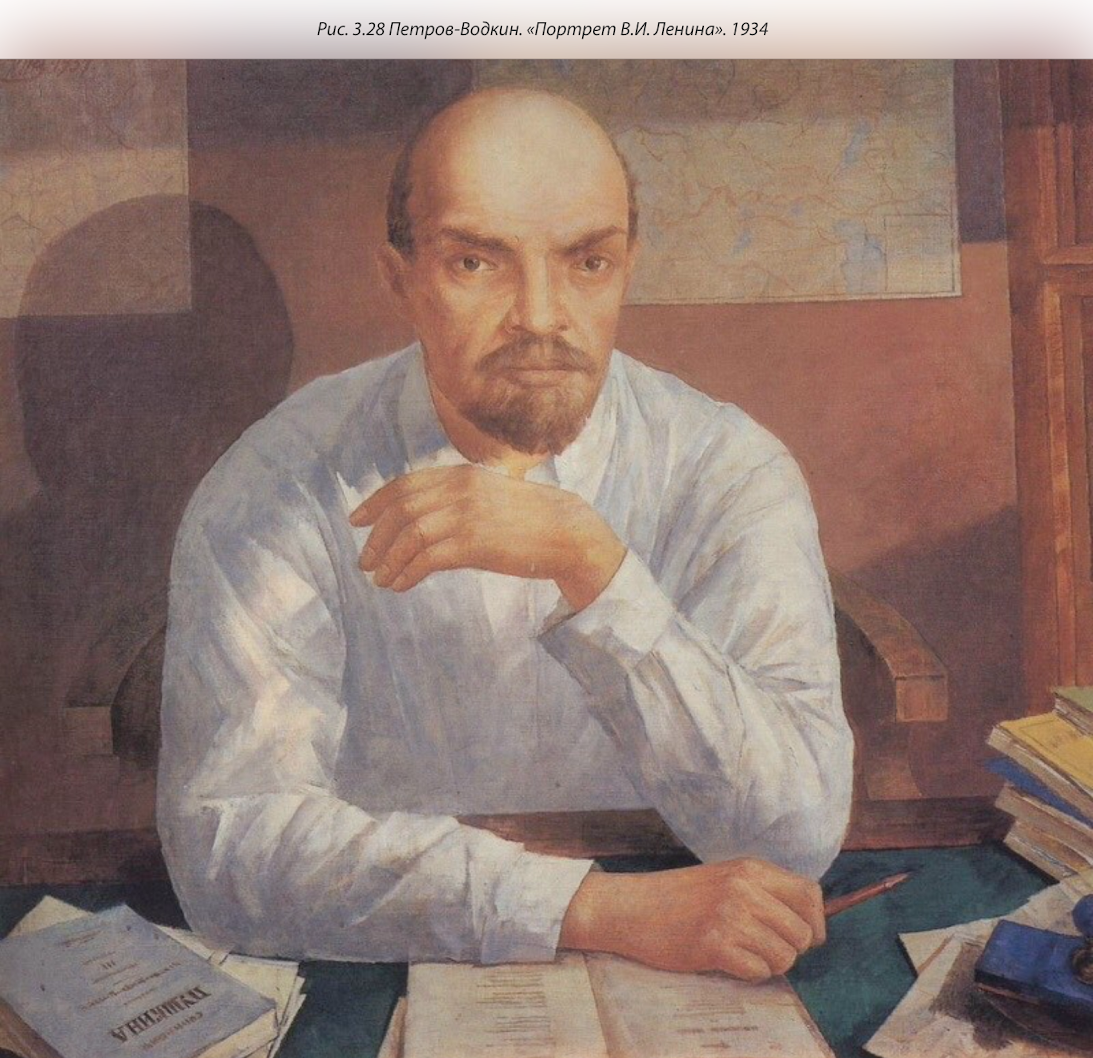

А ведь есть еще и Пушкин, написанный все в том же 1934 году.

Окончание следует.

Текст и иллюстрации из журнала Культпросвет

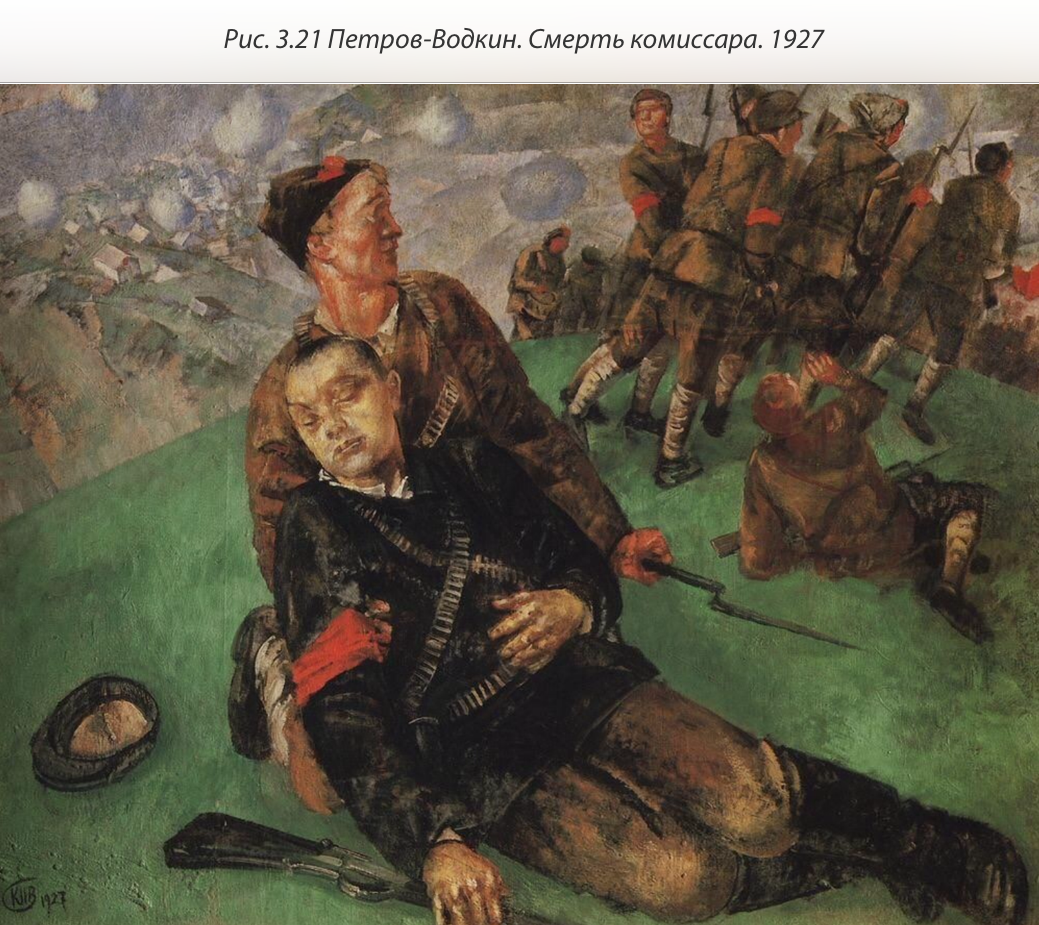

- М.Кантор: «Смерть комиссара» написана в 1927-м году, когда никаких военных действий не происходит, разве что на Дальнем Востоке, и то, не буквально. Гражданская война прошла - и, заметьте, во время войны Петров-Водкин реагировал мгновенно. Для чего, через семь лет после окончания войны он пишет большой холст - и такой холст?»

- «Картина была написана по заказу Реввоенсовета к 10-летию Красной Армии».

Эскиз и картина действительно похожи, но как их может перепутать “знаток искусства”, учащий быть внимательными к мелочам?

- М.Кантор: «Сказать, что его, внимательного и великого человека, не потрясла смерть Ленина и изменение страны - нереально. Потрясла так же, как его великих современников - Маяковского, Филонова, - и, как и они, Петров-Водкин ответил вот этой картиной»

- М.Кантор: «Петров-Водкин, в отличие от многих поденщиков-авангардистов, был художником возрожденческого масштаба. Он создавал мир. Он придумал, ни много ни мало, собственную сферическую перспективу - то есть не обратную, и не прямую, а как бы глядя на землю сверху, перспективу, охватывающую всю округлость шара. (Сходное есть у позднего Брейгеля.) Данная перспектива переводила событие во вселенский масштаб - случай превращался в событие мирового, планетарного значения.»

- «Инициация юношества в лоне водной праматерии родной земли происходит в картине «Купание красного коня» (1912). Скрещение огненной стихии и духовных высот мужского начала скрепляет круговой печатью вечности мать сыра земля. Петров-Водкин обретает в этой картине индивидуальную и национальную идентичность. С формальной точки зрения этот процесс можно проследить на примере переосмысления художником закономерностей обратной перспективы иконописи в теоретические и образные основы своей «сферической перспективы».

- Обратная перспектива, реализуя идею нисхождения божественной благодати на предстоящего, имеет точкой схода параллельных осей именно зрителя, на которого изливается откровение, в связи с чем в пространстве самой иконы они расходятся веерообразно. Именно на этой динамике расходящихся осей Петров-Водкин строит свою «сферическую перспективу». Линейная перспектива, разработанная мастерами Ренессанса, не удовлетворяла его своей статичностью и тем, что она не отвечала естественным законам бинокулярного видения человека и законам тяготения.

- Современную эпоху К. Петров-Водкин оценивал как «планетарный период человечества». Соответственно этому пространственная художественная система должна была учитывать иные координаты, чем линейная перспектива: «Если ты рисуешь карандаш, лежащий на плоскости стола, твоя задача определить не только положение этого карандаша к плоскости стола… но и его отношение к стенам той комнаты, в котором находится стол, и стен этой комнаты - к мировому пространству, ибо каждая вещь… находится в сфере мирового пространства» (из воспоминаний ученика Петрова-Водкина А. Самохвалова). Петров-Водкин считал, что оси, структурирующие предмет, «подчинены центру падения. Земля - Центр». Отсюда следует вывод об «отсутствии вертикалей и горизонталей нового смотрения».

- Подобное утверждение Петров-Водкин обосновывает тем, что он выходит в своем пространственном видении за пределы Земли. В планетарном, космическом масштабе не действуют законы эвклидовой геометрии, здесь действует геометрия Н.И. Лобачевского (на выпуклой поверхности сферы) и Б. Римана (на вогнутой поверхности сферы), согласно которым параллельные пересекаются (в первом случае) или расходятся в бесконечность (во втором). Петров-Водкин, создавая художественную параллель новым научным концепциям, по существу, замещает божественный Абсолют законами космоса. Пространство картины изгибается под давлением сил тяготения.»

- М.Кантор: «И вот этот случай смерти на дороге - художник назвал планетарным событием. Так давайте подумаем сообща, какую смерть на полпути, какого комиссара мог он считать событием планетарного масштаба?»

- М.Кантор: «Это Петров-Водкин написал в 27-м году «Смерть комиссара» - показал, как революция с калмыцким лицом умирает на полдороге, а осиротевший полк валится за горизонт.».

- М.Кантор: «Вот умирает комиссар - так поглядите на эскизы его лица, на смертную муку, задайте себе вопрос: зачем в 27-м году художник нарисовал умирающего вождя отряда? Ну, зачем? Поглядите на первые эскизы картины - где комиссар еще анфас: это абсолютно точный портрет Ленина, в подробностях»

- «Первоначально решение картины складывалось в формах умозрительно-литературных. Петров-Водкин разрабатывает подробную биографию своего героя: «Кто он? Он типографский рабочий… из Питера. Он с Волги, а раз так, то в нем должно быть что-то татарское или мордовское».

Может все дело в том, что шла работа над образом? И в окончательном варианте прототипом стал позировавший художнику поэт Сергей Спасский?

Но читаем дальше:

- «Пластическое решение складывается постепенно. В эскизе 1927 г. всплывают воспоминания о первой картине на тему войны и смерти - «На передовой...».

В первой части писал, что дело тут не только в Канторе. Это у Лосева каждое слово имело смысл, значение и место, но чем ближе к нашему времени, тем больше "легкость в мыслях необыкновенная" развивается у гуманитариев. Сейчас можно любую передачу на канале Культура проверить фактологически, и там почти наверно обнаружатся и ляпы, и глупость, и небрежность. В порядке вещей, например, снять передачу о венецианском композиторе на фоне Рима. Ну а что? Быдло схавает, а автору даже приз дадут, типа за лучший фильм о "культуре".

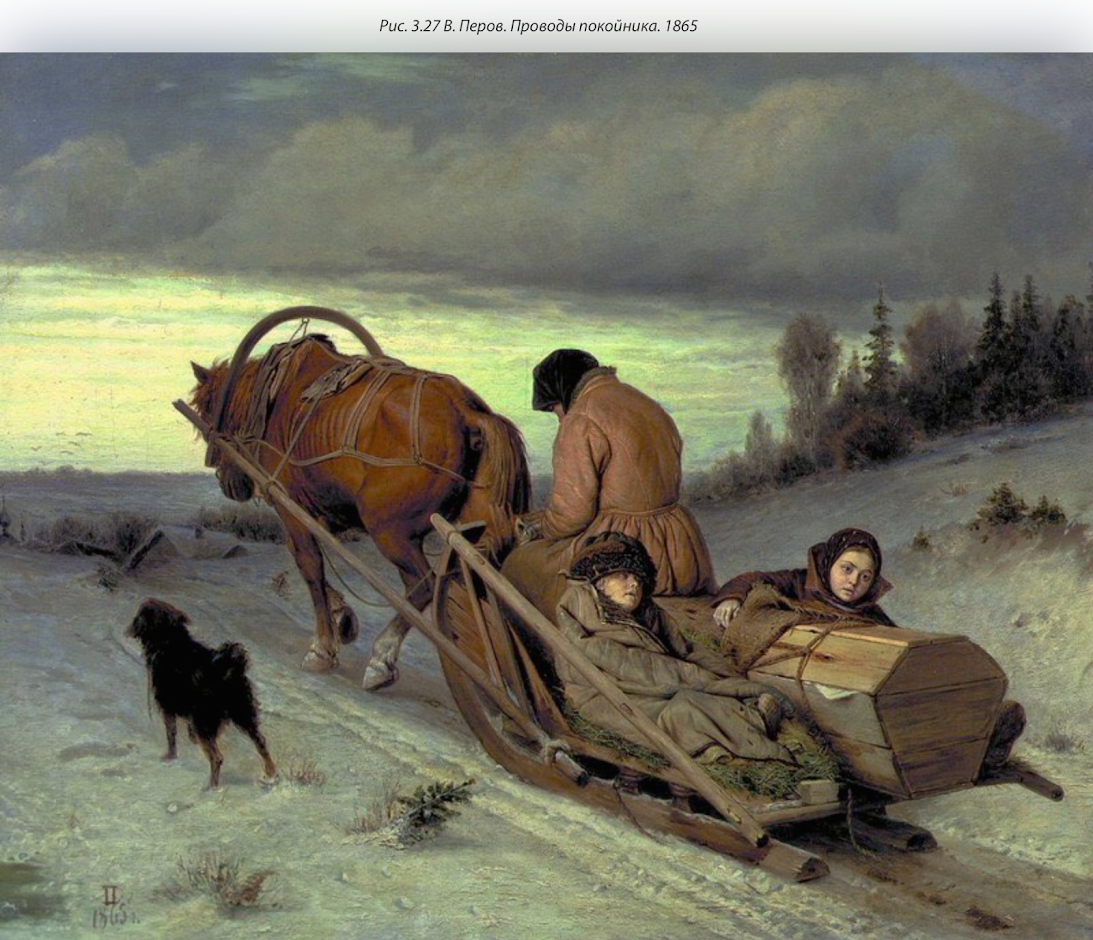

- «... но композиционно она как бы разворачивается в обратную сторону: атакующие идут не на зрителя, как в первом случае, а уходят вдаль. Их движение по диагонали картины намечает мотив бесконечной, уходящей за горизонт дороги, дороги жизни, что сразу же отсылает наше сознание к архетипической песенной ситуации: "Степь да степь кругом, путь далек лежит, там в степи глухой умирал…" - такова судьба русского человека: умирать в дороге, на просторах знаменитой Владимирки («Владимирка» И. Левитана),

- просто среди распутицы («Проводы покойника» В. Перова),

- на пути к светлому будущему»

Так ли похожи образы?

А ведь есть еще и Пушкин, написанный все в том же 1934 году.

- М.Кантор: «И для чего мастер написал осиротевших, уходящих солдат, теряющих равновесие, сбившихся с ноги и падающих за горизонт? Вы, правда, полагаете, что солдаты накренились и как бы падают - случайно? Думаете, Петров-Водкин не умел рисовать иначе? Право же, он умел рисовать - как хотел. Отнеситесь внимательно к тому, что художник нарисовал.»

Окончание следует.

Текст и иллюстрации из журнала Культпросвет