Поволжская прародина иранцев в «Авесте»

Гора Хукарья (Иремель)

Молюсь горе Хукарья,

Преславной, золотой,

Что поднялась высоко

В рост тысячи мужей,

С которой к нам стекает

Благая Ардви-Сура,

Она стремится мощно

И столько счастья носит,

Сколько все эти воды,

Что по земле текут.

Молился Ардви-Суре

Творец Ахура-Мазда

На Арианам-Вайджа

У Датии благой,

Там почитал он Ардви

И хаомой молочной,

И прутьями барсмана.

Молись великой, славной,

Величиною равной

Всем водам, взятым вместе,

Текущим по земле.

Молись текущей мощно

От высоты Хукарья

До моря Ворукаша.

Из края в край волнуется

Всё море Ворукаша

И волны в середине

Вздымаются, когда

Свои вливает воды,

В него впадая, Ардви

Всей тысячью протоков

И тысячью озёр.

И четырёх ей создал

Ахура жеребцов,

Те кони - Дождь, и Ветер,

И Облако, и Град.

Они ей постоянно

Льют влагу, о Спитама,

Поят её росою,

Числом неисчислимым

Ей сыплют снег и град.

Она явилась зрима,

Благая Ардви-Сура,

Прекрасной юной девой,

Могучею и стройной,

Высокой и прямой,

Блестящей, благородной,

В наряде с рукавами

Расшитом, золотом.

Бобровую накидку

Надела Ардви-Сура

Из шкур трёхсот бобрих,

Четырежды родивших

(Когда они шерстистей,

Когда их гуще мех),

Так сделанную, чтобы

Смотрящему казалась

Она покрытой золотом

И полной серебром.

АРДВИСУР-ЯШТ

(Перевод И. Стеблин-Каменского)

Река Рангха-Ардви-Сура (Волга)

Тысяча протоков и тысяча озёр, которыми Рангха-Ардви-Сура вливается в море Ворукаша (Каспийское)

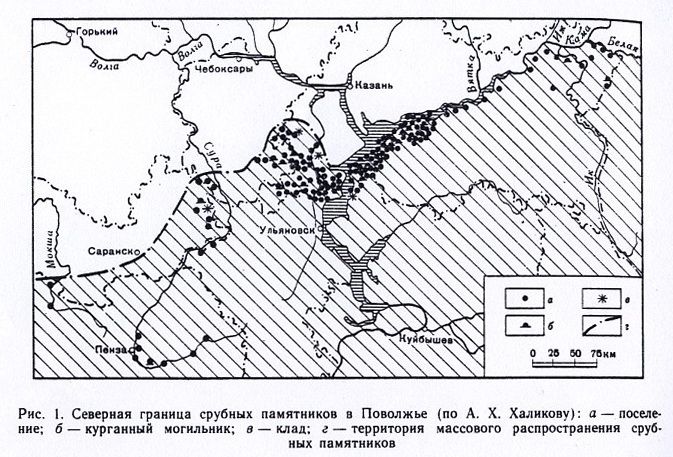

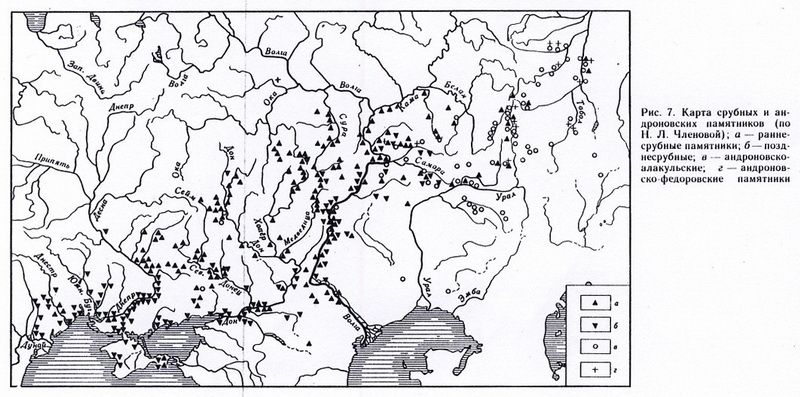

Исследованиями лингвистов (В. Томашек, Г. Якобсон, А. Йоки, В.И. Абаев) установлено, что индоиранцы и древнейшие иранцы находились в контакте с финно-уграми. Работами лингвистов и антропологов выявлено, что финно-угры с древнейших времён обитали в Среднем Поволжье и Приуралье. Со своей стороны археологи установили, что во II - начале I тыс. до н.э. территория Среднего Поволжья и Приуралья была густо заселена племенами срубной культуры, в восточной части этого ареала (в Башкирии и Куйбышевском Поволжье) обитали и люди андроновской культуры. Северная граница срубной культуры шла по средней Мокше, средней Суре, Ульяновскому Поволжью, левому берегу Нижней Камы, р. Белая и верхнему течению р. Урал. В настоящее время есть веские основания предполагать, что люди срубной и андроновской культур были иранцами и индоиранцами по языку. Кроме приведённых ранее доводов в пользу этого отождествления, таких, как установленное антропологами генетическое родство ираноязычных скифов с носителями срубной культуры, а савроматов - с носителями андроновской культуры, заставляющее предполагать их родство и по языку; как совпадение дат андроновской и срубной культур и времени появления ариев в Индии и иранцев в Иране; как соответствие уровня развития и типа хозяйства носителей срубной и андроновской культур с тем, какое рисуют письменные источники, Веды и древнейшие части Авесты, к настоящему времени появились ещё новые. Из них наиболее важные: совпадение ареала срубной и андроновской культур с ареалом древнеиранских и индоиранских гидронимов, проникновение памятников андроновской культуры далеко на юг, в Туркмению, на пути в Иран и в Афганистан, на пути в Индию; срубно-андроновских памятников - далеко на север, от Мокши и Камы до верховьев Урала. В таком случае, весьма вероятно, северная граница распространения этих культур и есть граница индоиранцев с финно-уграми. Исследователи (А.Х. Халиков, А.П. Смирнов, К.Ф. Мейнандер) уже высказывали обоснованное предположение о том, что именно носители срубной и андроновской культур оказали большое влияние на древних финно-угров, особенно в зоне контакта, в области материальной культуры (сказавшееся прежде всего в появлении элементов производящего хозяйства) и в области языка (к срубно-андроновской эпохе относятся многочисленные индоиранские и иранские лексические заимствования, относящиеся к скотоводству, земледелию, обозначению некоторых металлов и др.).

В настоящей статье хотелось бы остановиться на таких проявлениях контактов индоиранцев с финно-уграми, как наименование и почитание теми и другими р. Волга и горы Иремель на Южном Урале. Известно, что название Волги в мордовских языках - Рав, Рава, Раво, и его связывают с названиями реки Рангха в Авесте и Раса в Ригведе; промежуточным по времени является Rha - название Волги на карте Птолемея. Предполагается, что название это было заимствовано из арийского в древние финно-угорские языки. Раса в Ригведе является уже мифической небесной рекой, хотя была известна и реальная река с тем же названием, приток Синдху (Инда). Предполагают, однако, что это имя носила первоначально какая-то другая река на северо-востоке (от Инда) и что ведийская Раса первоначально была идентична авестийской Рангхе. Что касается Рангхи, то в тексте Авесты не так уж много данных для отождествления её с какой-то реальной рекой. Известно лишь, что она «широкая», что в ней водится рыба кара, которую считают осетром, и, наконец, что у её истоков (или, по другому толкованию, на её берегах) находится 16-я страна, созданная Ахура Маздой, и бичом этой страны являются морозы. Некоторые авторы отождествляют Рангху с Сырдарьёй и даже с р. Кабул в Афганистане, но в таком случае трудно объяснить, откуда в этих южных странах морозы (разве что высоко в горах, если принять толкование «у истоков Рангхи», а не «у вод Рангхи»). Представляется, что при идентификации Рангхи следует исходить из двух положений: 1) это название прилагалось индоиранцами и иранцами к Волге на их первоначальной прародине, а впоследствии, когда они мигрировали на юг, - к другим рекам (в Средней Азии и других странах: гипотеза Й. Маркварта); 2) Рангха идентична реке Ардви Сура Анахита (гипотеза Х. Нюрберга).

Считая, что первоначально Рангхой называли Волгу, Й. Маркварт следовал за Лагардом и Куном, отождествлявшими авестийскую Рангху с р. Ра, которой на карте Птолемея обозначена Волга. Х. Нюберг отождествил Рангху с Ардви Сурой, установив, что жертвоприношения большинства героев, молившихся Ардви Суре и упомянутых в Яште V, локализованы на Рангхе или на море Ворукаша.

Объединив эти две гипотезы, получим много доказательств в пользу отождествления Рангхи и Ардви Суры с Волгой. Ардви Суру Анахиту, как это видно из посвящённого ей Яшта V, древние иранцы представляли одновременно в виде женщины и мощной реки, «равной всем водам, что здесь по земле текут». Она стекает с золотой вершины Хукарья, «высота которой равна росту тысячи мужей», высочайшей из гор Хара Березайти («Высокой Хары»), и впадает в море Ворукаша «тысячью протоков и тысячью озёр», т.е. образует дельту. Согласно XXI фаргарду Видевдада, море Ворукаша расположено к югу от гор Хара. Многие исследователи Авесты считали, что море Ворукаша - это либо Каспийское, либо Аральское море. Но Ардви Сура Анахита описана в том же Яште V не только как река, но и как женщина, одетая в роскошную шубу из шкур 300 бобрих; у неё есть четыре коня - Дождь, Ветер, Облако и Град, которые поят её влагой, сыплют ей град и снег.

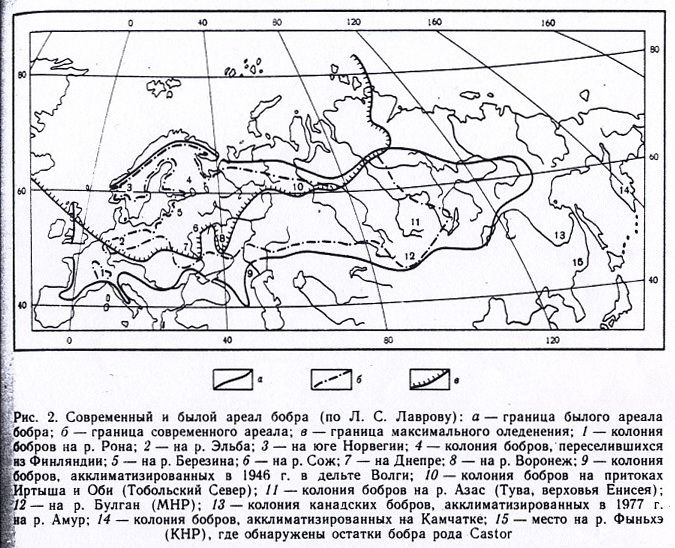

Итак, Рангха-Ардви Сура - это река, которая берёт начало с золотой горы Хукарья, высочайшей (в рост 1000 мужей) вершины гор Хара Березайти; у истоков (или на берегах её) - сильные морозы; её питают дождь, град и снег; это необычайно широкая и полноводная река, обилием равная всем водам, что текут по земле; она впадает в море Ворукаша, которое находится к югу от гор Хара Березайти, и при впадении образует обширную дельту. Наконец, эта река богата бобрами (ибо не может же богиня, воплощающая эту реку, быть одета в импортные меха; как увидим далее, бобры играют в культе этой богини большую роль). Всем этим условиям лучше всего отвечает Волга: необычайно широкая и полноводная; истоки её и значительная часть течения находятся в тех широтах, где обычны морозы и снег; впадает она в Каспийское море, которое находится южнее её истоков; при впадении образует обширную дельту; наконец, на ней и её притоках ещё в недавнее время водилось множество бобров.

Именно бобровая одежда Ардви Суры послужила основным аргументом для Р. Гиршмана, также отождествлявшего её с Волгой. Действительно, ни в Сырдарье, ни в Амударье, ни в реках Афганистана бобры никогда не водились, и, кроме того, там не бывает сильных морозов. Сторонники отождествления Рангхи-Ардвисуры с Сырдарьёй обычно умалчивают об этих обстоятельствах. Но как быть с истоком этой реки, ведь у истока Волги нет никаких высоких гор? Дело, однако, в том, что в древности за исток Волги принимали либо Каму (на карте Птолемея II в. до н.э. у р. Ра, т.е. Волги, показаны два истока, видимо, Кама и Вятка, и крупный левый приток, видимо, р. Белая), либо р. Белая (на карте Птолемея она обозначена текущей с Риммийских гор (Южный Урал). На карте Идриси XII в., которая во многом основана на карте Птолемея, в качестве истока р. Атиль (Волги) показана р. Белая, текущая с гор Оскаска (Южный Урал). Сведения же Птолемея о Волге и Южном Урале, судя по его карте, очень точные, восходят к скифской эпохе, когда существовал так называемый «торговый путь», описанный Геродотом, из Северного Причерноморья к Волге и далее - на Южный Урал, и к ещё более ранней, интересующей нас срубно-андроновской эпохе, когда он был «исторической дорогой» носителей срубной культуры, путём их расселения (в западной части) и путём в Южное Зауралье за медью и золотом (в восточной части). Представление о том, что исток Волги - это р. Белая, пережиточно сохранилось и до сих пор, в её русском названии «Белая», первоначально, в XV в., - «Белая Воложка» (т.е. Белая Волга), что является калькой тюркского Ак Идель. Тюркское же Ак Идель, как блестяще доказал В.И. Лыткин, является калькой старого финно-угорского слова jongra (где jong - «белый, светлый», ra - «река»). Очень вероятно, последнее название, судя по гидрониму ra, восходит к древнеиранской эпохе, когда и индоиранцы называли Волгу тем же именем.

Итак, если исток Волги (Рангхи, Ардви Суры) - это р. Белая, то она действительно берёт начало у горы Иремель, одной из двух высочайших вершин Южного Урала (ещё в конце XIX в. она считалась самой высокой горой Южного Урала, и лишь позже установили, что самая высокая гора - Ямантау), и тогда гору Иремель закономерно отождествить с авестийской горой Хукарья, высочайшей вершиной гор Хара Березайти, т.е. Южного Урала; даже её высота, обозначенная в Авесте как «высота тысячи мужей», - это не какое-то круглое число, означающее «очень высокая», а вполне соизмеримое с реальной высотой этой горы - 1586 м над ур. м., около 1300 м над уровнем окружающей местности. О территории «у истоков Рангхи» (т.е. р. Белая), действительно, можно сказать, что «бичом её являются морозы», так как даже на крайнем юге Уральских гор последние весенние заморозки приходятся на конец мая, а первые осенние - на начало сентября, а зимой морозы достигают 40-50 градусов.

Не является обычным сказочным и эпитет горы Хукарья - «золотая»: близ неё известны месторождения золота; ещё в конце XIX в. в 60 верстах от горы Иремель находились Каратабыно-Баратабынские золотые прииски, а вообще добыча золота в этом районе восходит к андроновской эпохе - известны золотые изделия из андроновского могильника Спасское III и даже древний андроновский золотой рудник на горе Тукан; несомненно, андроновцы добывали здесь и россыпное золото. В окрестностях горы Иремель обнаружено также баснословное число древних «чудских» медных рудников (как сообщает Д.Н. Мамин-Сибиряк, около 7 тыс.). большая часть их, по всей вероятности, оставлена людьми бронзового века, прежде всего андроновцами. Андроновские и срубные памятники зафиксированы в верховьях р. Белая, всего в 80 км ниже истока, и далее - по всему Южному Зауралью и Приуралью и Башкирии. Следовательно, срубно-андроновское население, древние иранцы, сказания которых вошли в Авесту в качестве древнейшего пласта, отлично знали Волгу, Нижнюю Каму, р. Белую (т.е. Рангху, Ардви Суру) и её исток - гору Иремель (Хукарью).

Если Рангха - Белая, Нижняя Кама и Волга, то она протекала и по территории Приуралья, что значительно лучше объясняет и многочисленные лексические заимствования из индоиранского и иранского в финно-угорские языки, зафиксированные лингвистами, а, как справедливо заметил В.И. Абаев, «Никакое исследование по доистории индоиранских народов не может претендовать на научное значение, если оно не учитывает во всей полноте и широте… арио-уральские связи».

Ардви Сура одета в шубу из шкур 300 бобрих, «четырежды родивших». Бобры, как было уже подчёркнуто раньше, не водятся ни в Средней Азии, ни тем более в Иране и других южных странах. Бобровая шуба Ардви Суры Анахиты - реликт её доахеменидской сущности, когда она была богиней-рекой, олицетворением Волги, и бобр был её священным животным. На этот факт уже обращал внимание Р. Гиршман, объяснив, что бобры были священными животными Анахиты - богини плодородия, поскольку выделяли так называемую бобровую струю, которой приписывали афродитизирующие свойства. Считалось, что бобровую струю выделяют только самцы, поэтому самцов-бобров убивать было нельзя ни в коем случае, в крайнем случае можно было убивать только самок, «четырежды родивших» и тем обеспечивших продолжение рода. Ю.А. Рапопорт пошёл дальше и справедливо предположил, что Ардви Сура первоначально почиталась в образе бобра (точнее, бобрихи), а позже, когда этот образ антропоморфизировался, бобр стал спутником богини и материалом, из которого сшита её одежда.

Бобры как священные животные упоминаются и в других частях Авесты. По древнеиранской классификации животных они относятся к разряду собак (наряду с лисицами, ласками, ежами, выдрами и другими животными - см. Видевдад, XIII, 16), причём «водяные собаки» (бобр и выдра) считались самыми священными изо всех собак. Бобр, по Авесте, играет важнейшую роль во всём круговороте жизни. По Видевдаду, когда умирала собака, её душа шла в «водный источник… и там из каждой тысячи псов и каждой тысячи сук возникают две водяные собаки (т.е. бобры), самец и самка». Совершенно очевидно, что обожествление бобра, то особое место, которое он занимал в религиозных представлениях древних иранцев, могло сложиться лишь там, где во множестве водились бобры, т.е. в тех северных районах, где обитали древние иранцы - носители срубной и андроновской культур, скорее всего в лесостепи (так как бобры водятся главным образом в лесостепи, зоне лиственных и смешанных лесов, а северная граница срубной и андроновской культур приходилась на лесостепь и границу лесов).

Н.Л. Членова. Волга и Южный Урал в представлениях древних иранцев и финно-угров во II - начале I тыс. до н.э. // Российская археология. 1995, № 4