Прогулки по Москве-9

Левшинские переулки

Неутраченная Москва

Перед вами - Большой Левшинский переулок. В XVII веке в этих местах стоял стрелецкий полк Афанасия Левшина, который охранял участок вала Земляного города (линия современного Садового кольца). Из-за того, что рядом стояла церковь Покрова, переулок звали то Покровским, то Левшинским. А церковь, которая являлась приходским храмом тех же самых стрельцов, именовалась «церковь Покрова, что в Левшине». Храм до наших дней не дожил, а стоял он на месте современного дома № 14/9.

Фото 1913 года - Э.В. Готье-Дюфайе, фото 2003 года - А.Бровко, Г.Земцов

Большой Левшинский переулок, д.14/9

В советские годы название переулка вновь поменялось. В доме № 8а проживал известный артист Борис Щукин. Но в честь деятеля искусства, неоднократно игравшего Ленина, переулок называть было не солидно, и Большой Левшинский стал «улицей Щукина». Сейчас в доме № 8а музей-квартира артиста. А неподалеку - в доме № 12 - музей-мастерская скульптора Александры Голубкиной, которая жила и работала в Большом Левшинском переулке с 1910 по 1927 год.

Мемориальный музей - мастерская скульптора А.С.Голубкиной.

Большой Левшинский переулок, д.12

А перед домом № 6/2 в 2002 году появился довольно необычный для Москвы памятник. А именно - знаменитому полярному исследователю Фритьофу Нансену. Дело в том, что в этом здании располагается Российский Красный Крест, а Нансен, кроме путешествий на судне «Фрам», был в 20-е годы прошлого века верховным комиссаром Лиги наций по делам военнопленных и оказывал активную помощь голодающим Поволжья.

Большой Левшинский переулок, д.6/2; Денежный пер., 2/6

Памятник Фритьофу Нансену

Большой Левшинский переулок, д.15 (с) Андрей Зилов

Москва в 1967-1981 годах

"Этот изящный особнячок - одна из многих отличных построек "послепожарной" Москвы.

Я снял его в январе 1981 г. Он сохранился до сего дня (неплохо отреставрирован)". 3.02.2007

Большой Левшинский переулок, д.15

* БЮРО ЮНЕСКО ВЕРНУЛОСЬ В СВОЙ ОСОБНЯК

12 июля 2007 года Бюро ЮНЕСКО в Москве организовало прием по случаю открытия особняка Бюро, расположенного по адресу Большой Левшинский переулок дом 15/28, стр.2 после ремонта.

На прием были приглашены г-н Александр Яковенко, Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, г-н Марко Борсотти, Постоянный координатор ООН в России и Постоянный представитель ПРООН в РФ, главы и представители агентств ООН, работающих в России, представители Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, в том числе г-н Владимир Фортов, академик - секретать Российской Академии Наук, а так же партнеры и друзья Бюро ЮНЕСКО в Москве.

Начиная официальную часть приема, с приветственной речью к гостям и сотрудникам Бюро обратился Директор Бюро ЮНЕСКО в Москве г-н Дендев Бадарч, поздравивший присутствующих с возвращением Бюро в здание, в котором Бюро начинало свою работу в 1994 году и продолжало ее до начала ремонта дома в 2005 году. Затем слово было передано г-ну Яковенко, который поздравил Бюро ЮНЕСКО с возвращением и отметил, что сотрудничество России и ЮНЕСКО всегда было важным и плодотворным для обеих сторон. Г-н Марко Борсотти, выступавший третьим, так же поздравил сотрудников Бюро и выразил уверенность, что сотрудничество агентств ООН с Российской Федерацией будет развиваться и впредь.

После поздравительных слов Директор Бюро г-н Дендев Бадарч пригласил г-д Яковенко, Борсотти и Фортова поднять официальный флаг Организации Объединенных Наций во внутреннем дворике особняка Бюро, что и символизировало возобновление работы Бюро ЮНЕСКО на своем историческом месте.

Во внутреннем дворике

(с) С.Волков. "Большой Левшинский переулок". Холст-масло. 2001

Городское путешествие (из телепрограммы)

Дом актеров театра имени Вахангова, Б. Левшинский, д.8 а.

Так уж сложилось, что сегодня в нашей программе мы рассказываем о тех домах, где жили семьи знаменитых людей. И где они были счастливы.

Таков и наш следующий дом. Это дом одной большой, шумной и очень веселой семьи. Под названием Театр Вахтангова.

Внешне ничем не примечательный пятиэтажный дом номер 8а в Большом Левшинском переулке. Он был специально построен для актеров-вахтанговцев. Тогда театру еще не было и десяти лет, а большинству актеров еще не исполнилось и тридцати.

Известно, что с людьми творческими, людьми талантливыми уживаться крайне трудно, но расстаться невозможно. Именно потому и был построен этот уникальный дом. Чтобы быть всем вместе, чтобы не расставаться.

.jpg.jpg)

Вот здесь, на первом этаже жил Борис Щукин, на втором - Алексеева, Шихматов, Рапопорт, Горюнов, Куза, на третьем - Басов, Русланов, Миронов, на четвертом - Мансурова, Лобашков, на пятом - Алексей Попов, Балихин, Антокольский.

Жил в этом доме и сам Рубен Николаевич Симонов.

Рубен Николаевич Симонов - актер, режиссер, народный артист. Один из самых выдающихся талантов советской сцены. В двадцать лет он поступил в Шаляпинскую студию, а через год, в 1920 пришел к Вахтангову и навсегда остался ему верен. В студии Вахтангова обнаружил редкое актерское дарование, был любимым учеником великого режиссера. После смерти Вахтангова, становится одним из самых активных строителей студии, которая вскоре будет названа Театром имени Евг. Вахтангова. Рубен Николаевич с семьей поселился в квартире номер 13. Он любил это число, и считал, что оно приносит ему счастье. Он прожил в этой квартире 40 лет.

Сын Рубена Николаевича Симонова Евгений Рубенович вспоминает, как они въезжали в этот дом. Вещи были погружены на телегу, они ехали на извозчике. Ему было страшно, он был уверен, что его хотят куда-то отвезти и продать. Он даже хотел спрыгнуть с извозчика и убежать в первую же подворотню, но мама крепко держала его. Но когда они въехали во двор большого пятиэтажного дома, перед ним открылась необычайно красочная картина: «Весь двор был заполнен незнакомыми дядями и тетями, они бегали из подъезда в подъезд, целовались, обнимались, весело приветствуя друг друга. Некоторые танцевали и пели. Шум стоял сверхъестественный и, казалось, что все задались одной-единственной целью - перекричать и переорать друг друга».

Вспоминал он и о том как какой-то маленький, толстый и совершенно лысый человек зарычал нечеловеческим голосом и скорчив страшную рожу бросился на детей с криком «На мыло!». Дети бросились врассыпную, он стал гоняться за ними, а за ним, в свою очередь гонялись их родители. Это был актер театра Анатолий Иосифович Горюнов. Пугать детей, как выяснилось, было его любимым занятием. Но когда дети подросли, именно он пользовался у них самой большой любовью.

В этом доме выросло четыре поколения «вахтанговских детей».

Известно, что сам Борис Щукин, устраивал для детей у себя в квартире удивительные представления. Он показывал сцены из легендарного спектакля «Принцесса Турандот», где выступал в роли Тартальи.

Многое изменилось с тех пор, но и по сей день в этом доме царит совершенно особенная атмосфера. Здесь оживают легенды, а время идет совсем по другим законам.

Наше путешествие подошло к концу. Но мы обязательно вернемся сюда, чтобы рассказать вам удивительные истории, которые хранят старинные арбатские дома. И открывают свои секреты лишь посвященным. К счастью, мы входим в их число, а потому вас впереди ждет немало сюрпризов.

Малый Левшинский переулок, просто Москва (c) ptizza

Малый Левшинский переулок

Жилой дом в Левшинском переулке (c) Илья Уткин

Большой Левшинский пер., д. 9/11. «Дворянское гнездо»

Жилой дом класса "De luxe"

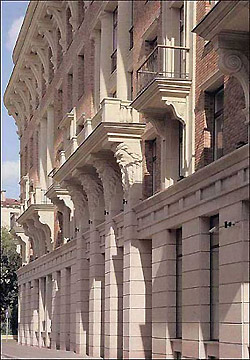

"Дворянское гнездо" - одно из самых красивых зданий Москвы, построенных в начале XXI века. Дом выдержан в классическом стиле, а его архитектурный облик полностью соответствует исторически сложившемуся стилю застройки центра столицы. Авторы проекта гармонично вписали новое здание в существующую городскую среду. Создается ощущение, что дом стоял здесь и сто, и двести лет назад.

"Дворянское гнездо" расположено рядом с улицей Пречистенка, на пересечении Большого и Малого Левшинских переулков, неподалеку от улицы Остоженка, Смоленского и Зубовского бульваров. К дому не примыкают высотные строения, поэтому все квартиры обладают хорошим естественным освещением. Отличительные особенности этого здания - благородство форм, качество использованных при строительстве материалов и удобство планировки. Еще одна оригинальная деталь - рядом с северным внутренним фасадом здания расположен двор с ландшафтным дизайном, авторскими малыми архитектурными формами и детской площадкой. Вопрос охраны дома решен на самом современном уровне: территория огорожена и оборудована новейшей системой видеонаблюдения. Объект сдан в эксплуатацию в 2005 году. Соинвестор - "КВ - Инвест".

10 самых красивых домов Москвы

Жилой дом в Большом Левшинском переулке, 9/11.

Новых домов с колоннами в Москве много. То есть даже чересчур. Дом со скульптурой пока один. Я имею в виду, с такой скульптурой, которая напоминала бы о временах, когда балконы поддерживали атланты, по фризам прогуливались нимфы и порхали путти, на крышах собирали воду и сухую листву вазы, увитые гирляндами из фруктов и цветов, а подъезды охраняли львы. Времена, когда на фасаде, под самой крышей, можно было встретить рыцаря, закованного в латы. В доме, спроектированном другим знаменитым архитектором-"бумажником" Ильей Уткиным, нет атлантов и рыцаря. Зато там есть бородачи-консоли, ротонда-бельведер, кирпич и камень. Плюс ощущение собственного величия и богатства, которое не каждому удается передать достоверно и не потратить при этом слишком много слов.

Жилой дом «Дворянское гнездо» (c) DругаяМосква

Адрес: Большой Лёвшинский переулок, 9/11

Архитекторы: Илья Уткин, Михаил Чирков; при участии: Сергей Киселев, Ольга Марченко («Сергей Киселев и партнеры»), Дарья Николаева, Екатерина Пересветова, Валерий Феногенов («Студия Уткина»)

Скульптура на фасадах и в интерьере: Алексей Сторожев

Мозаичные панно первого этажа: Иван Шаховской

Конструктор: Игорь Шварцман

Заказчик: ЗАО «Инвестстрой»

Инвестор: «КВ-Инжиниринг»

Подрядчик: CONIP (Загреб)

Проектирование и строительство: 2001 - 2003

наше мнение

Уткин построил дом. И это главное.

А дело в том, что один из самых талантливых русских архитекторов довольно долго имел в багаже лишь две скромные постройки - интерьер ресторана «Атриум» и портал центра керамики в Голландии. При всем том мир Уткина огромен и прекрасен. Это и «бумажная архитектура», одним из лидеров которой (в содружестве с Александром Бродским) он был, и фотография (за которую получил «Золотого льва» Венецианской биеннале), и сценография (дивная «Золушка» в Мариинке), и студенты (в том числе собственные дети), и тексты (что для архитектора большая редкость). В текстах Уткин предстает романтическим ретроградом, ценителем не только архитектурной, но вообще всяческой старины, а также яростным врагом современной архитектуры (чье засилье он так и назвал: «Час монстра»).

Казалось бы, обожающая старину московская власть должна была задействовать Уткина на полную катушку. Но именно то, что этого не происходило, обнажает довольно тонкую грань между «классикой» от «Моспроекта» и классикой от Уткина. Вроде бы там колонны, тут колонны, там пилястры, тут пилястры... Но, как ни смешно, среди сотни московских новостроев, косящих под классику, невозможно найти дом, от которого бы исходило вот это ощущение подлинности, серьезности, пропорциональности. В каждом здании обязательно есть какой-то брак, какая-то постмодернистская нелепость. То колонны тощи как макароны, то мансард навалено, как перхоти, то штукатурка облезает, как крымский загар. Казалось бы, чего проще? Собрал четкий объем, срисовал детали у Палладио, материал подобрал правильный. Никакой тебе запары, никакой либескиндовщины. Так ведь не выходит!

Уткин же не играет с классикой, не шутит, он ее просто делает. Она идет из него органично и сильно потому, что он такой и есть (см. выше). Другой вопрос, что классика эта несколько непривычная. Не московская, добротная и привольная, не питерская, строгая и холодная, а, скорее, венецианская. Яркая, густая, смачная, натуральный Ренессанс. И только такой «венецианский» дом можно было построить на этом тесном перекрестке. Конечно, верхний этаж кажется лишним (как и переусложненное сочетание колоннады с бельведером, а особенно его «уши»), но издержки неизбежны: все-таки это палаццо не для синьоров, а для пацанов, а куда ж они без пентхаусов? (далее здесь)

Современная классика. Бунт левшинских стрельцов, или Дом ниоткуда

Малый Левшинский переулок, дом 5

Жилой дом «Стольник»

Дом "Стольник" в Малом Левшинском переулке. (По материалам портала Rokfeller.ru)

Андрей Савин, Михаил Лабазов, Андрей Чельцов (Архитектурное бюро "А-Б").

Кто только ни ахал при виде пучков гнутой арматуры, напоминающих то ли веера, то ли грибы, то ли пальмовые листья, венчающие дом "Стольник" в Малом Левшинском! По наглости дом превосходит все построенное в Москве за последнее время. Он не только торчит над всеми, плюя на привычный силуэт крыш, он выпирает из всех щелей, потому что ему в переулке тесно. Кажется, стоит расширить переулок или снести пару соседних домов, как дом еще больше растопырится и займет все освободившееся пространство. Но, в самом деле, могли ли Савин, Лабазов и Чельцов, они же "Арт-Бля", соорудить что-нибудь более благосклонное к городскому контексту? Ни за что на свете. Даром что, проектируя дома, они сдержанно называют себя Архитектурным бюро "А-Б". Дела это не меняет.

Жилой дом «Стольник» (c) DругаяМосква

Жилой дом «Стольник»

Малый Лёвшинский переулок, 5

Проектная организация: бюро «А-Б»

Архитекторы: Андрей Савин, Михаил Лабазов, Андрей Чельцов, Максим Коган, Александр Вейс, Константин Поспелов

Конструктор: Александр Бочков

Заказчик: ЗАО «Стольный Град»

2000 - 2003

наше мнение

Когда бюро «Меганом» построило жилой дом в Молочном переулке, журнал «Проект Классика» назвал его «нечаянным манифестом нового поколения». Построенный в заповедных переулках Остоженки, он никак не реагирует на морфотипы окружающей застройки, но реабилитирует возможность формы как таковой, опираясь при этом на вполне классицистскую схему: циркумференция и парадный газон перед ней.

Не успела Москва подивиться этому дому, как поспел следующий манифест - и куда более радикальный. Он построен неподалеку, в не менее заповедных переулках Арбата, сделан столь же качественно, также несет в себе память о классических принципах организации пространства, но являет собою гораздо более жесткий вызов среде.

Среда - Малый Лёвшинский переулок и окрестности - принадлежит к разряду «культовых». Арбатские переулки - главнейший московский миф, сотканный из богатого культурного прошлого («здесь когда-то Пушкин жил, Пушкин с Вяземским дружил»), легкого налета оппозиционности (стрельцы, бояре, Окуджава), причудливой топографии (Кривоарбатский да Кривоникольский), ореола престижности (дворяне, миллионеры начала века, члены ЦК, новые русские). В реальности это тихий московский центр, где намешаны классические особняки, доходные дома модерна, цековские башни 80-х, а также тусклые домики советской эпохи. Один из которых - послевоенная пятиэтажка, стоящая «покоем» наискосок от нашего дома, с оградой и обширным двором - задает всему переулку эдакий усадебно-домашний образ.

Подобная домашность считается одной из определяющих ценностей Москвы. Из пиетета к ней (а также из страха перед новой архитектурой, которая все 70-е - 80-е действительно только уродовала город, и последовавшей за этим атрофии профессии вообще) и вырос «средовой принцип». Именно он определял все 90-е годы градостроительную политику в центре. Все - от новоделов до вполне стильных зданий Александра Скокана или Сергея Киселева - строилось в жестких рамках ограничений. Быть не выше, не «громче», не «болтливей», короче - ни в коем разе не ярче того, что вокруг. А главное - воспроизводить «дух места», что понималось буквально: если рядом портик - возводим колонны, если где-то просматривается башня - лепим башню.

Архитектура же дома в Лёвшинском не мотивирована ничем. Ни его форма, ни детали, ни материалы никак не связаны с окружением. Это абсолютный взрыв, сравнимый если не с Бильбао Фрэнка Гери, то уж с Хааз-хаусом Ханса Холляйна - точно. Правда, границы этого взрыва очерчены все же довольно строго. За красную линию дом не вылезает, и по высоте (да и по массе) он вполне соотносим с соседним домом начала века. И тем не менее, диссонанс очевиден. Масштаб дома - не переулочный: хоть он и загнан «под обрез», из спускающихся к Пречистенке переулков выглядит так, словно «вырос гриб лиловый и кончилась земля». Материалы - стекло, металл, гранит - тоже плохо вяжутся с бедностью окрестной фактуры. Ни с какими приметами окружающей архитектуры (эркера одного соседа, балкончики другого) не рифмуется. Не брат он не только тому, что было, но и тому, что появляется - например вполне классицистскому дому Ильи Уткина на углу с Большим Лёвшинским. Но самое главное, конечно, форма. Как бы дом не укладывался в пресловутый бассейн визуальных связей, образ его все равно слишком активен и экстравагантен для этого тихого места.

Нечастые примеры подобной радикальности иногда, бывает, объясняют изгибом переулка, требованиями инсоляции, открывающимся где-то там видом на храм, причудливым узором подземных коммуникаций. Тут же ничего такого нет. Вид на храм открывается, но только из апартаментов шестого этажа. То есть, мы имеем вызов городу в чистом виде. Что, конечно, замечательно в парадигме отхода от средового принципа (среду все равно не спасли, а блестящей архитектуры не получили), но все равно не дает ответа, почему именно так.

Мало того, что форма здания явно обусловлена не местом, она не особенно мотивирована и функционально. На жилой дом здание ну никак не похоже. И дело даже не в материалах: перебор стекла в жилье наблюдается повсеместно - взять башни у метро «Кунцевская» или дома «Архиздрава» на Ленинском. Дело опять же таки в форме. Дом настойчиво требует обратить на себя внимание, он кричит. А это свойство архитектуры совсем иного назначения. Таким полагается быть музею современного искусства, театру, клубу. И если искать в истории мировой архитектуры аналоги нашему дому, то ими как раз и окажутся: клуб Русакова, филармония Шаруна, сиднейский оперный театр. (далее здесь)

"Дом настойчиво требует обратить на себя внимание, он кричит"

* Да, именно такое впечатление он на меня и произвел.

Когда я впервые неожиданно увидела его, проходя по переулку, то и рассматривать его было неловко, так как у тротуара напротив тусовалась возле своих шикарных иномарок, в легком облаке французского парфюма и в полном соответствии со своей "движимостью" и недвижимостью, столь же "элитного" вида публика. Когда они погрузились в блестящие авто, бесшумно притворив двери, и с тихим шелестом шин по асфальту скрылись за поворотом, я вернулась к этому дому с намерением выяснить каково же его назначение, но кроме надписи «Стольник», ничего не обнаружила. Видела только, как охранник подошел к воротам, позвонил, и они приоткрылись, пропустив его на "охраняемую" территорию.

Немного позже, кружа без особой цели по переулкам и снова оказавшись возле этого дома, решила всё же выяснить, что же это за чудесное сооружение, и уже собралась было обратиться с этим вопросом к идущей навстречу молодой паре, как они меня опередили, полагая, вероятно, что я-то как раз "местная". "Вы не знаете, что тут находится?" - "Как раз у вас хотела поинтересоваться. Написано «Стольник», но что там под вывеской, я тоже не знаю". На том и разошлись в разные стороны. Они фотографировать, а я заметила у соседнего дома мужчину, набирающего смс-ку, вероятно, и у него спросила, что это у них тут понастроили? - Это жилой дом. - Неужели? Хорошо живете. - Ну да. Некоторые.

И лишь отойдя подальше, я разглядела на крыше пентхауса какие-то пальмы, кусты и деревья. Да, красиво жить не запретишь. А вид оттуда сверху, должно быть, прекрасный - на все близлежащие улицы и переулки, на сохранившиеся еще особняки и усадьбы. Но простым смертным можно и пешочком по ним прогуляться, причем совершенно бесплатно. Что я и сделала, с большим удовольствием :)

И вам советую не откладывать такие прогулки в долгий ящик, а просто пойти побродить по арбатским переулкам, и самим убедиться, как это всё выглядит на самом деле :))

17.05.2008

Большой Левшинский переулок, просто Москва (c) ptizza

P.S. Архитектурные опыты

Пречистенка - это часть дороги к Новодевичьему монастырю

В наше время аристократическая репутация Пречистенки забыта, но общий архитектурный стиль улицы сохранился. Элитные дома представлены в основном реконструированными особняками. Немногочисленные новостройки, как правило, не нарушают исторический колорит улицы. Но есть и исключения...

Известный восьмиэтажный «Стольник» из стекла и бетона высится в Малом Левшинском переулке. Его эпатажные стены больше напоминают современный бизнес-центр, а не элитный дом в исторической части столицы. Зато в нем есть настоящий пентхаус, в столичных домах они встречаются не так часто. Дом отличается от своих соседей по улице не только внешностью, но и ценой - $50 тысяч за кв.м.

Компенсирует эту архитектурную оплошность дом в Большом Левшинском переулке - «Дворянское гнездо». Все современные "примочки", положенные дому класса De Luxe (приточно-вытяжная вентиляция, система очистки и фильтрации воды и воздуха, бассейн, тренажерный зал, подземная автостоянка), не мешают дому своим архитектурным обликом соответствовать исторически сложившемуся стилю Пречистенки. Он как будто стоял здесь и сто, и двести лет назад. За что и получил Российскую общенациональную премию "Российские созидатели-2005" как "Лучший реализованный проект 2005 года в области архитектуры".

P.P.S. В процессе поиска в интернете информации по Левшинским переулкам попался очень интересный материал из семейных хроник.

Наши истоки

Занося в компьютер записки Марии Константиновны, я хотел сохранить в памяти потомков ее труд и видение мира на стыке двух социальных эпох. Однако, в процессе работы мне стало очевидно, что кроме этого я должен более подробно рассказать детям и внукам о своих родителях, так как никто другой этого сделать не сможет. Можно согласиться с М.К., что подобные воспоминания несут определенный воспитательный заряд. Моральные ценности, которыми руководствовались наши предшественники - непреходящи. Несомненен интерес многих людей к своим истокам, к быту, делам и мыслям своих предков. Особенно важно знать, как протекали детские годы последних, поскольку именно в это время закладывались многие черты их будущего характера. Но есть и другая сторона ценности подобных документов. В далеком прошлом ведение генеалогического дерева было уделом небольшого числа фамилий. Остальные не могли это делать в силу неграмотности и отсутствия материальных носителей памяти. В настоящее время общество переживает период зарождения новых информационных технологий. Вполне возможно, что не далеко то время, когда в каждой семье обязательным атрибутом быта станут компьютеры, объединенные в единую мировую сеть. Никакого труда не будет составлять ведение на них семейных летописей, из которых в конечном итоге складывается история общества. (далее здесь...)