Немного о гравюрах в книгах (терминология)

Разнообразие величины, форм и способов размещения гравюр в книге еще в XVIII в. породило обширную терминологию. Каждый вид книжной гравюры имел собственное название. Не отличается единообразием и терминология современных исследований: их авторы опираются на различные традиции наименования книжной гравюры. То же можно сказать и об отечественных исследованиях, которые, кроме того, одновременно прибегают и к французской, и к русской терминологии.

Давайте попробуем разобраться. И поможем нам книга «Обращение к торговцам эстампами о различии виньеток, кю-де-лямпов, фронтисписов и прочих орнаментов, которые помешены в книгах» известного парижского издателя Ш.-А. Жонбера [Jombert].

Гравированный титульный лист - заглавный лист книги, который не печатается, а гравируется в технике гравюры на меди в сочетании с офортом. Гравированный титул помещен в книге, как правило, перед типографским титульным листом в качестве авантитула. Гравированный титульный лист одновременно содержит шрифтовой, декоративный и иллюстративный компоненты. Иногда он включает портретное изображение или аллегорическую сцену. Распространенный в книгах XVII века, гравированный титульный лист реже встречается в XVIII века. Принято считать, что в XVIII в. гравированные титульные листы уже производили впечатление «красивых и старомодных».

Флерон, дословно с французского - это «цветок, розетка». Любое «лепное, резное или только нарисованное украшение в виде стилизованного, по большей части пятилепесткового цветка» в «архитектуре и орнаментике» называется флероном [Брокгауз, Ефрон, Т.36, 1902, с. 129]. Согласно Жонберу, это гравюра, которая располагается на титульном листе книги и ограничивается сверху именем автора и заглавием, а снизу - адресом книгопродавца. Флерон не имеет четкой формы, не обрамлен бордюром. Учитывая отечественную традицию определения термина «виньетка», для обозначения понятия «флерон» можно использовать термин «титульная виньетка».

Малая гравированная композиция орнаментального характера появляется на титульном листе еще в эпоху изобретения книгопечатания в виде издательской марки - фирменного знака издателя с эмблемой и девизом. Однако издательская марка в XVIII в. уже утратила актуальность. Ее сменили переходившие из книги в книгу цветочные композиции, которые обычно выполняли в технике ксилографии. Понятие «флерон» распространилось также на предметные и сюжетные композиции - иногда достаточно сложные по составу и технике исполнении. Именно этим определением флерона, очевидно, руководствовался А. Коэн при составлении справочников по иллюстрированной книге XVIII века.

В книгах XVIII в. флероны, за исключением сугубо орнаментальных, были связаны с текстом, указывая на ее содержание прямо или косвенно. Например, флероны созданные Кошеном-мл. в 1748-1749 гг., соответствовали книгам, для которых они были созданы. Флерон являлся едва ли не единственной иллюстративной композицией, которую можно встретить в научной книге, причем его информативность удачно сочеталась с декоративностью, например, флерон по рисунку Ж.-О. Фрагонара для «Живописного путешествия» Сен-Нона.

Иногда изображение на титульном листе книги могло послужить поводом к запрету самой книги. Так было в случае с аллегорическим флероном Б. Пикара «Истина, искомая философами» с изображением Минервы, покидающей фигуру Невежества с ослиными ушами, и Философии, которая направлялась к Истине, держа за руку Декарта. Этот флерон, предназначенный для украшения титульного листа тезисов, подразумевал под Невежеством Аристотеля, что послужило поводом к запрещению издания.

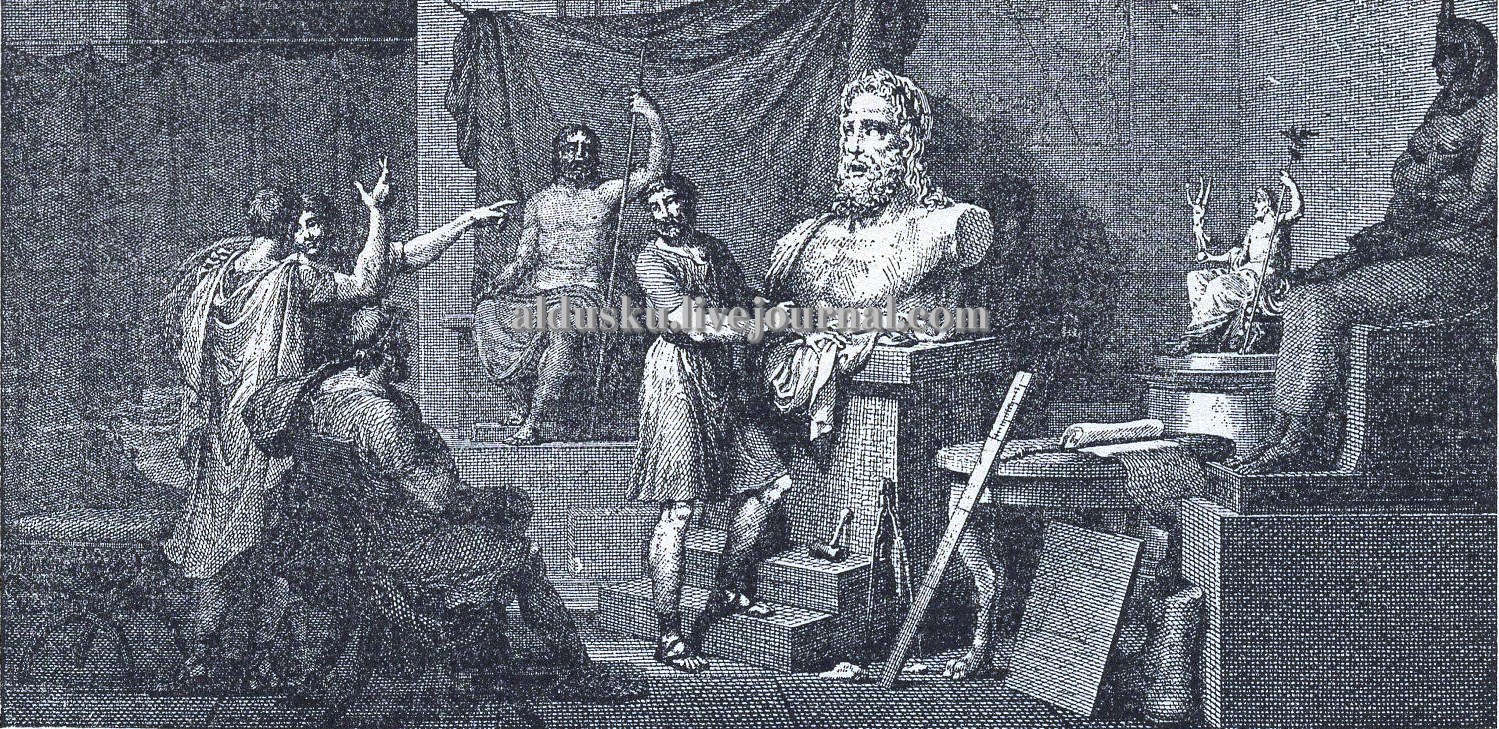

Фронтиспис - полностраничная гравюра, помещенная во главе книги, на левой половине разворота, напротив титульного листа. В XVII в. фронтисписом называли также гравированный титульный лист - декоративную композицию с портретом автора, предшествующую наборному титульному листу. Оформляли его обычно в том же стиле и помещали на нем портрет автора.

Наборный титульный лист с подробными выходными данными помещали далее, на правой половине разворота. Эпоха расцвета фронтисписа была связана с подъемом стиля барокко и заменой гравюры на дереве гравюрой по меди. С момента появления в XVI-XVII вв. фронтиспис являлся альтернативой по отношению к гравированному титульному листу, перегруженному декоративными элементами.

Фронтиспис как иконографическое начало произведения играет особенную роль, так как переходит границы текста. С одной стороны, фронтиспис может способствовать вместе с титульным листом идентификации сочинения и его действующих лиц. Он может определять горизонт чтения и предлагать что-то вроде «рассказа-рамы», присущей книге-предмету: он устанавливает «инструкцию по эксплуатации», он определяет отношение читателя и несет рекламную функцию. С другой стороны, фронтиспис как пролог можно сравнить с кратким перечнем, с «образом памяти», который показывает на единственной иллюстрации предметы до того, как начинается постраничное развитие текста. Эта риторика изображения, присущая фронтиспису и использованная в XVII в., была основана на конфликте «между поэзией и картиной как искусством времени и искусством пространства».

Фронтисписы издавна было принято украшать аллегорическими изображениями, которые отражали содержание текста, его идею в отвлеченной форме. Традиционно фронтиспис изображал портрет автора публикуемого сочинения, исполненный по живописному или скульптурному оригиналу. Портрет мог быть частью аллегорической композиции, например, сцены апофеоза автора. Образ героя произведения - вот еще один вариант портретного фронтисписа. Обычно это историческое лицо или, возможно, ряд исторических лиц, фигурирующих в тексте книги В роли фронтисписа могла выступать также сюжетная иллюстрация, как правило, в тех случаях, когда книга не имела других иллюстраций. Гравированный фронтиспис, помещенный во главе каждого тома, служил «витриной текста».

Виньетка, согласно Жонберу, это небольшая гравюра, которая печатается в верхней части страницы над текстом для выделения начала раздела книги. Синонимом «виньетки» может быть «бандо». Слово «виньетка», появившееся во французском языке не ранее 1280 г., вначале ассоциировалось с растительной орнаментикой и не было связано с книгой. Понятие «виньетка» использовалось во множественном числе и еще в эпоху рококо означало декор мебели или посуды в виде ветвей и виноградных листьев. Как вид декора виньетка перешла в печатную книгу в XVI-XVII вв. из рукописных книг и инкунабул. В XVIII-XIX вв. понятие «виньетка» использовали для обозначения сюжетной иллюстрации. Под виньеткой подразумевали любую гравюру в книге, иллюстрацию. Гонкуры называли XVIII столетие «веком виньетки». Художники, иллюстрирующие книгу, именовались «виньетистами», иначе говоря, графиками.

Русскоязычный эквивалент французского понятия «виньетка» - это заставка. Следует отметить, что отечественная традиция использования термина «виньетка» несколько иная. «Термин... означает прежде всего украшение из виноградных ветвей и листьев, а затем всякую книжную иллюстрацию, состоящую из лиственного орнамента или изображающую что-либо другое и помещенную в виде инициала и заставки в начале и конце статьи», - вот определение А.И. Сомова, художественного критика и коллекционера, включенное в «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона. Точно установив этимологию понятия (vigne - по-французски «виноград»), статья приравнивает виньетку к заставке, инициалу и концовке одновременно. Профессиональная справочная литература именует виньеткой практически всякое небольшое «композиционно завершенное графическое изображение предметного или сюжетнотематического характера... помещаемое на внешних элементах книги или особых ее страницах - титульных, начальных, концевых». Границы понятия, таким образом, расплываются, и термин «виньетка» ныне является обобщающим обозначением малой декоративной композиции в текстовом и внешнем оформлении книги.

Основной разновидностью французской виньетки (заставки) XVIII в. была орнаментальная. Ее исполняли в технике ксилографии и наборной печати. Орнаментальная виньетка украшала самые разнообразные издания и могла повторяться в одной и той же книге неоднократно. В книгах встречались и аллегорические виньетки с орнаментальными элементами, более сложные по композиции и исполненные в технике гравюры на меди, которые имели иллюстративный характер.

Виньетка (заставка) могла иметь сугубо иллюстративный характер. В частности, в увражах роль иллюстративной виньетки (заставки) играла репродукция, изображение любого жанра, в том числе пейзажное.

Инициал, или «серая буква» по Жонберу, это украшенная заглавная буква, расположенная в начале текста или раздела книги и сопровождающая виньетку (заставку). Согласно Жонберу, она называется «серой буквой», поскольку изначально было принято выделять ее гравированной штриховкой (серым фоном), ограничивая двойной чертой или бордюром.

На примере целого ряда французских книг XVIII в. можно заметить, что гравированный инициал мог включать сюжетные и аллегорические изображения, прямо связанные с текстом книги. Это могли быть жанровые сцены, обрамляющие букву и представляющие собой миниатюрную иллюстрацию. Однако гораздо чаше встречается орнаментальный инициал, исполненный в том же стиле и в той же технике, что и виньетка (заставка). Инициалы рококо обычно имеют орнаментальную трактовку: рокайли обрамляют заглавную типографскую букву, выполненную способом наборной печати.

Листы гравюр - гравюры прямоугольного формата, развернутые по вертикали или горизонтали - варьировались по величине и способу расположения. Гравюры часто были полностраничными, то есть имели тот же формат, что и страница. Иногда они совпадали по формату с разворотом книги. Кроме того, формат гравюры мог превосходить по величине книжный разворот, поэтому гравюру приходилось сгибать и складывать «гармошкой». Полностраничные гравюры помешали на правой или левой стороне разворота. По отношению к книжному блоку гравированные листы были дополнительными, «вкладными». Внутритекстовые листы гравюр вклеивались или вплетались между страницами книжного блока по одному. Затекстовые листы гравюр помещались после текста. Листы гравюр не включались в общую пагинацию книги, а имели собственную нумерацию.

Листы гравюр, с точки зрения содержания, характера изображения, представляли собой иллюстрации - художественные или документальные. К числу художественных относились репродукционные гравюры. Среди документальных встречались предметные изображения, карты и схемы. Для обозначения гравированных сюжетных иллюстраций было принято использовать понятие «рисунок», дословно «фигура» (figure). Жонбер называл их эстампами. Как считает К. Мишель, неудачно. Действительно, термин «эстамп» (estampe) - оттиск - не указывает на взаимосвязь гравюры и книги. Книжные гравюры документального характера именовали «чертеж», «таблица» (pianche). Полностраничная гравюра - иллюстрация к литературному тексту - сопровождалась «легендой» из текста внизу и указанием номеров тома и страницы вверху.

Бордюр представлял собой орнаментальное обрамление наборной страницы или гравюры: наборного титульного листа, страницы типографского текста, текстовых декоративных элементов и полностраничных гравюр. По замечанию Жонбера, бордюра не должно быть только у флерона. Бордюрами украшали часть тиража книги по желанию издателя. Как декоративная композиция бордюр отличался законченностью и соответствием изображению. Бордюр мог включать и орнаментальные, и фигуративные элементы. Аллегорические бордюры были особенно уместны для фронтисписов и полностраничных гравюр, так как отвечали их тематике и стилю. Замысловатостью, как правило, отличался бордюр портретного фронтисписа, достаточно сложный по композиции. Серии иллюстраций к одному изданию имели одинаковое оформление бордюров.

Наличие орнаментальной рамы придавало гравюре законченность и характеризовало ее состояние. Кроме того, рама как граница текста и изображения определяла статус последнего. Как указывает С. Ле Мен, иллюстративное изображение определяется своей иконической формой. Присутствие границы, согласованной с полем изображения, предполагает отсылку на прямоугольную картину-окно, в то время как открытая, неограниченная виньетка, свободно расположенная на пробеле страницы, ближе к декору.

Концовка - декоративная композиция концевой страницы наборного текста именовалась «кю-де-лямп» (cul-de-lampe). Как указывает Жонбер, концевую страницу изначально украшали расположением наборного текста в виде треугольника. Затем для этих целей появились орнаментальные композиции, гравированные на дереве и на меди.

В XVIII в. употребление термина «кю-де-лямп» породило целую полемику: Вольтер неоднократно заявлял, что грубое слово «cul» (по-французски «зад») нужно запретить, и посвятил этой проблеме статью в «Философском словаре» 1765 г. Однако по ироничному прогнозу Л.-С. Мерсье пожелание Вольтера должно осуществиться только в 2440 году: «Виньетки в книге назывались теперь не иначе как «кошены»: таково было слово, заменившее собой множество недостойных слов». Мнение Вольтера все же имело определенный вес, судя по тому, что в «Каталоге произведений Ш.-Н. Кошена-младшего» Жонбер, по замечанию К. Мишеля, называет кю-де-лямпы флеронами. Тем не менее, этот термин оказался устойчивым и был зафиксирован в справочных изданиях XIX-XX вв.

Если избегать использование русскоязычного термина «концовка», то в качестве эквивалента французского понятия «кю-де-лямп» уместно использовать понятие «концевая виньетка».

На создании орнаментальных ксилографических концовок специализировалось семейство резчиков Папильонов, самым известным представителем которого был Ж.-Б.-М. Папильон - мастер цветочных композиций. Более сложные тематические концовки выполнялись в технике гравюры на меди или смешанной технике, как, например, концовки из книги «Живописное путешествие» Сен-Нона (1781-1786), исполненные самим автором в технике цветной ксилографии в сочетании с офортом.

Среди тематических кю-де-лямпов встречаются и аллегорические, и жанровые, и портретные. Традиция орнаментального завершения текста книги объединилась с тенденцией помешать после текста иллюстрацию-резюме. Сюжетные концовки играли роль мини-иллюстраций, дополняя полностраничные иллюстрации.

В оформлении заметки использованы виньетки из «Русского библиофила» 1914 №VII и VIII

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА БИБЛИОФИЛА (ПОСТАТЕЙНОЕ)

Внимание!!! Если Вы копируете статью или отдельное изображение себе на сайт, то обязательно оставляйте гиперссылку непосредственно на страницу, где размещена первоначальная статья пользователя aldusku. При репосте заметки в ЖЖ данное обращение обязательно должно быть включено. Спасибо за понимание. Copyright © aldusku.livejournal.com Тираж 1 штука. Типография «Тарантас».