Вперед, к Антарктиде!

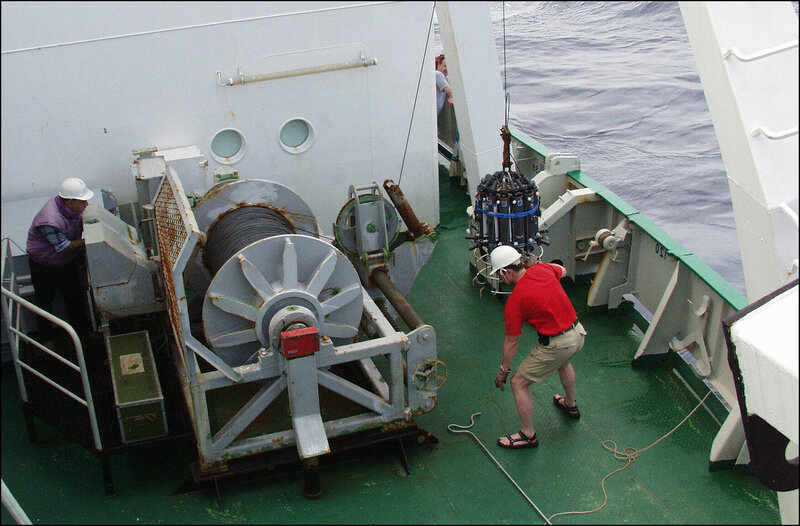

Научные исследования в Южном океане. Работают океанологи. Гидрологическая сеть приантарктического пояса включает в себя значительное количество гидрологических станций, имеющих строгое позиционирование. С их помощью формируются так называемые гидрологические разрезы. Комплекс информации со станций, входящих в разрезы, позволяет судить о физических процессах, протекающих в океане, на всем диапазоне глубин. Достигнув очередной станции, научное судно фиксируется и производит необходимые замеры. На снимке: розетта с установленными на ней гидрологическими приборами опускается с борта одного из таких научно-исследовательских судов.

Согласно инструкциям, полученным Беллинсгаузеном от государственного Адмиралтейского департамента и Второй инструкции морского министра он обязан был вести непрерывную работу по изучению климата посещаемых мест, особенностей морей и океанов с точки зрения мореплавания и науки о Земле в целом:

"...Предпринимаемая по высочайшему Его императорского величества повелению кампания, имеет целью приобретение полнейших познаний о нашем земном шаре...По геометрической, астрономической и механической части они не упустят заниматься исследованием всех заслуживающих любопытства предметов, до сих наук относящихся..."

Перед тем как перейти к дальнейшему рассказу я хотел бы напомнить, что Вы, уважаемый читатель, находитесь на странице одного из моих масштабных проектов, посвященному предстоящему, в скором будущем, празднованию двухсотлетия великого открытия русскими моряками Антарктиды. Этот проект я начал чуть более года назад и отношусь к нему со всей серьезностью. Как и некоторые другие проекты он позволяет мне рассматривать мое пребывание в ЖЖ не как пустую борьбу за рейтинг, а как инструмент для собственного совершенствования. Благодаря ему я приобрел огромное количество знаний и некоторыми из них спешу с Вами поделиться.

Если интересно - жмите на тег "Антарктида". Предупреждаю "букав" будет много.

Информация поступает ко мне все время. Так, с момента последней публикации, я выяснил, что празднование пересечения экватора было в традиции не только у русских, британских, французских или американских моряков. Поэтому, вдогонку прошлому посту, пишу это примечание.

Покоритель Южного полюса норвежец Руал Амундсен во время своего похода к берегам шестого континента на старом добром нансеновском "Фраме" так описывал переход из Северного полушария в Южное, состоявшийся 04 октября 1910 года:

" ..... По древнему порядку и обычаю, переход через экватор

знаменуется появлением самого отца Нептуна - эту роль обыкновенно исполняет

кто-нибудь из доморощенных талантов из экипажа судна. Если этот высокий

посетитель .при осмотре корабля натолкнется на кого-нибудь, кто не сможет

доказать ему с документами в руках, что он уже раньше переходил через этот

знаменательный круг, то его без дальних разговоров передают спутникам

Нептуна: для "бритья и крещения". Эта процедура, производимая не

всегда с преувеличенной чопорностью, вызывает веселье и вносит желанное разнообразие в однообразную жизнь моряков во время долгих морских плаваний.

Конечно, и на борту "Фрама" многие с нетерпением ожидали визита Нептуна, но

он не явился.

Для него просто-напросто не нашлось места на нашей палубе - она и без того

уже была слишком занята.

Мы удовольствовались тем, что вкуснее пообедали, закончив обед кофе,

ликером и сигарами. Кофе был подан на фордеке, где мы, потеснив немного

собак, очистили для себя несколько квадратных метров площади. В развлечениях

не было недостатка. Скрипичный и мандолинный оркестр, состоявший из

лейтенанта Преструда, Сундбека и Бека, исполнил, в меру своего уменья,

несколько -номеров из своего репертуара, а также впервые был заведен наш

прекрасный граммофон.

Как только раздались звуки вальса, .на трапе появилась настоящая

балетная танцовщица в маске и очень коротенькой юбочке. Это неожиданное

появление из другого мира было встречено бурными аплодисментами. Восторг не

уменьшился и после того, как красотка представила нам разные образцы своей

ловкости в балетном искусстве. Из-за маски проглядывало лицо лейтенанта

Ертсена, но и наряд и танец были чрезвычайно женственны. Ренне не

успокоился, пока не усадил "дамочку" к себе на колени. Да

здравствуют иллюзии!..

На граммофоне быстро переменили пластинку, и под бравурный американский

кэк-уок на сцене очень, кстати появился негр во фраке с цилиндром и в

огромных деревянных башмаках! Как ни черен он был, но мы сейчас же узнали в

нем помощника начальника, который теперь совершенно преобразился. Одного его

вида было достаточно, чтобы все мы разразились громким хохотом, но восторг

достиг своего апогея, когда негр принялся отплясывать джигу...."

Руал Амундсен "Южный полюс"

Спуск или подъем розетты, впрочем как и некоторых других приборов, осуществляется с помощью лебедки. Запас стального тросса позволяет работать на всем диапазоне исследуемых глубин. На антарктическом шельфе достаточно 500-600 метров тросса.

Надо отметить, что Амундсен кроме всего прочего обладал легким пером и своеобразным чувством юмора. Сам факт его первенства на полюсе в некотором смысле комичен, насколько комичны могут быть авантюры.Мне же больше пришлись по вкусу Нептуновы забавы на русских кораблях.

Но отмотаем 90 лет и вернемся на шлюпы "Восток" и "Мирный". Юмор здесь был другого рода, зато с точки зрения научной, несмотря на вековую разницу, масштаб работ был куда более значительный.

На протяжении всего пути вообще, и на переходе Тенерифе-Рио-де-Жанейро в частности, непрерывно и методично проводились разного рода наблюдения. Оставлю в стороне навигационные и те что свзаны с магнитным полем Земли, и упомяну лишь то, что на "Востоке" постоянно были в работе десять секстанов, а на "Мирном" - шесть Расскажу об океанографических и климатических.

Температура воды и воздуха, направление ветра, состояние атмосферы, показания барометра - все это находило отражение в судовых журналах. По нескольку раз день, согласно установленному порядку, вахтенный офицер должен был делать соответствующие записи. Не могу сказать, измерялась ли скорость и направление морских течений во время непрерывного плавания, или их попросту вычисляли, но данные по ним непременно присутствовали в отчетах. Во время штилей существовал такой метод: за борт спущенной шлюпки бросался массивный медный котел, который опускался на несколько десятков метров под воду. К котлу привязывали лаг и по его показаниям снимали скорость течения. Считали при этом, что котел неподвижен. Полученные знания легли кирпичиком в здание научных представлений о физических процессах, происходящих на планете. Уже тогда мореплавателям были хорошо известны основные законы пассатных течений и ветров. Фаддей Фаддеевич, к слову, в своих дневниках дает подробное описание Гольфстрима.

На розетте установлен ряд приборов. Круглые цилиндры, в данном случае их двенадцать,- это батометры. Батометры позволяют взять пробы воды с различных глубин. Двенадцать батометров - двенадцать уровней. Каждый цилиндр с обеих торцов оснащен автоматическим закрывающим устройством-крышкой. По пробам можно судить о солености, прозрачности и химическом составе воды, наличии в ней микроорганизмов и свойствах взвешенных и растворенных веществ , даже об флюоресценции. Часто на розетту устанавливают и другие гидрологические зонды. Например, CTD-зонд, предназначенный для фиксирования температуры воды на разных горизонтах, измерения распределения избыточности давления среды, которое в свою очередь позволяет судить о подводных течениях и отслеживания некоторых других параметров. Еще один прибор, который может быть установлен в розетте - акустический измеритель доплеровского смещения частот ADCP. Он позволяет определить направление и скорость подводного течения в заданном районе. ADCP может быть установлен и на буйковой гидрологической станции. Закрепленный таким образом на некоторой глубине, он отслеживает изменение характера морского течения во времени.

Вот некоторые примеры того как "добывались" значения физических параметров:

5 октября 1819 года. Шлюпы пока еще в Северном полушарии и в 750 километрах от экватора. Безветрие. На воду спустили ялик, место в котором занял астроном Симонов с помощником. У экспериментаторов лотлинь с привязанным к нему термометром. На глубине в 620 метров температура оказалась 26 градусов по Цельсию. У поверхности было на два градуса теплее. При этом стояла тридцатиградусная жара.

8 октября. 550 километров севернее экватора. Повторили опыт. Теперь термометр заключили в жестяной цилиндр и опустили на глубину 660 метров. Нашли температуру 25,5 градусов. На поверхности - 28. Вода с глубины оказалась более плотной чем поверхнстная. Досаду испытателей вызвал тот факт, что при подъеме цилиндр набрал некоторое количество воды с меньших глубин. Это заставило несколько подрабтать научный снаряд и вскоре стало возможным делать более точные измерения.

Так, был придуман способ достать воду с глубин 65-85 метров.

Брали пустую пивную бутылку из-под портера, хорошенько ее закупоривали пробкой и с помощью линя опускали на нужную глубину. Удивительно, но после поднятия в бутылке была вода и .... она, бутылка, была закупорена! Невероятно! Что же происходило? При погружении давление воды "вталкивало" пробку внутрь бутылки и она наполнялась. Затем тару поднимали и вода стремилась покинуть сосуд чтобы сравнять внутренее и наружнее давление. Тут-то пробка и вставала на место! Wuala! Получите!

Получался опыт и на больших глубинах.

Взяли еще бутылку. На наружней стороне пробки Лазарев вырезал крест и как следует укрепил её с помощью плотной материи сложенной вчетверо. Опустили на 426 метров и подняли вновь: материя порвана, в бутылке вода, а пробка..... пробка стоит на месте, но..... крестом внутрь! Повторили - та же картина! Чудеса!

Ученые подготавливают к установке многопозиционную седиментационную ловушку для сбора осадка в воде . Кроме того она предназначена для установления вертикальных течений веществ, а также исследования их сезонной изменчивости. Она будет использоваться как часть якорной гидрологической станции на протяжении нескольких месяцев.

Ловушка заготавливает образцы последовательно в шесть пробоотборников через установленные временные интервалы. Время забора образцов определяется через специальную программу.

Всегда, когда это было возможным, производились промеры глубин с помощью лота и брались образцы донного грунта. Как брались пробы со дна? Скорее всего делали специальную приспособу на якорь. Получалось что-то вроде черпалки. Но я знаю, что в те времена получали грунт и с очень больших глубин. С таких, куда якорем не дотянешься. При этом утверждали: здесь жидкий ил, а вот там на дне камень с песком или глина. Этот технологический вопрос мне еще предстоит уточнить. Но очень часто в дневниках морских офицеров можно встретить фразу: "Бросали лот - дна не достали."

Это устройство, похожее на пистолет-батитермограф. Он служит для измерения и регистрации распределения температуры воды по глубине. Внутри ствола расположен термозонд на тросике. Он выстреливается и падает в воду. По достижении нужной глубины он передает данные и обрывается. Применяется для измерений во время движения.

Был придуман способ для измерения прозрачности воды. Белая холстина, натянутая на рамку и утяжеленная снизу грузом опускалась на лоте в океан и в момент крайней видимости отмечалась глубина. Кроме того было замечено, что цвет воды тоже меняется от места к месту.

Наблюдения за границей севернго и южного пассатного ветров привели к выводу, что она, эта граница сместилась к северу относительно наблюдений Крузенштерна (1803-1806) и Головина("Диана"1808) почти на градус.

В состав научных океанографических экспедиций почти всегда включены литологи. Они занимаются изучением характера осадочных отложений на дне океанов и морей. Антарктический шельф уникален. Он сформировался под влиянием мощных тектонических процессов, последствия которых очень любопытны для геологов. Но на его поверхности находится могучий осадочный слой, образованный вынесенной ледниками породой, диатомовым и другими видами ила. Диатомовый ил представляет собою серо-коричневую грязь-остатки простейших водорослей и микроорганизмов, накопившиеся за миллионы лет.

Для взятия проб донного грунта используются грунтовые трубки. Это прибор для получения колонок донных осадков. На снимке мы видим только что извлеченную из глубин грунтовую трубку.

Все эти научные работы вовсе не отменяли правил морского приличия. В Рио должны были прибыть не потрёпанные долгим переходом корабли, а достоийные представители своей державы. Поэтому сразу псле прохождения экватора команды конопатили корпуса. Даже снаружи. В завершение, оба шлюпа были заново окрашены и выглядели по праздничному. Тем не менее, в Рио необходимо было произвести некоторые конструктивные доработки, позволяющие усилить корпус "Востока".

Общий принцип работы грунтовых трубок заключается в следующем. Длинный полый цилиндр с помощью механического или вакуумного усилия "загоняется" вертикально в грунт. После чего специальный лепестковый клапан, находящийся на нижнем торце закрывается и трубка, наполненная породой, извлекается на палубу. Здесь устройство осторожно разбирают и бережно извлекают заключенный в нем материал.

В то время как русские шлюпы идут к великому открытию, В Великобритании 18-летний юноша по имени Джемс со своим дядей Джоном готовится к первому в жизни полярному походу. Его полное имя Джемс Кларк Росс. Именно этому человеку через два десятилетия предстоит сделать следующий могучий шаг на пути освоения Антарктиды. 1841год. Возглавив британскую южную полярную экспедицию на военных кораблях "Эребус"("Ад") и "Террор"("Ужас"), он пробил пояс паковых льдов, преграждающий путь к континенту и вышел в окраинное море ( между 170° в. д. - 158° з. д). Открытое морское пространство чистое ото льдов за 72-й параллелью! Вот это да! Но еще более удивительное открытие было впереди: за 77-й параллелью он обнаружил грандиозную ледяную стену, преградившую дальнейший путь на юг. Высота стены достигала десятков метров и тянулась на сотни километров с запада на восток. Это был великий барьер, фантастическая антарктическая стена, являющаяся краем исполинского ледника, впоследствии названного как и море именем Росса.

Изучая закономерности распределения осадков по длине колонки, ученые делают выводы о периодичности геологических и климатических процессов.

Надо отметить, что систематизированные научные исследования мирового океана проводятся со второй половины 19-го века. Они выделены в особую науку - океанологию. За прошедшее время отработаны методологии и накоплен богатый опыт. Но неправильно бы было считать, что в более ранние времена в этой области ничего не делалось. Это не так. Пример Первой Русской Антарктической экспедиции показывает, что уже в начале 19-го века существовало ясное понимание необходимости широкого анализа процессов текущих в морях и океанах.

2-го ноября 1819 года "Восток" и "Мирный" бросили якорь у Крысьего острова. Ныне этот остров называется Фискал (Ilha Fiscal). Он находится внутри фантастически красивой и известной на весь мир бухты Гуанабара. Эту бухту можно представить в форме завязанного мешка, в горловине которого оставлена брешь. Если входить в нее со стороны океана, то стоянка наших шлюпов сразу после сужения слева. Беллинсгаузен был рад видеть, что северная дивизия в составе "Благнамеренного" и "Открытия" уже прибыла в Рио, несмотря на то, она что вышла из Портсмута на два дня позднее.

Продолжение следует....