Музей КУБа в Губахе

Вы спросите: "А что такое КУБ?" Так вот, к геометрической фигуре это не имеет абсолютно никакого отношения, КУБ - это аббревиатура Кизеловского угольного Бассейна. Губаха раньше считалась именно шахтерским городом, впервые каменный уголь в этих местах был обнаружен ещё в 1783 году. Поэтому и неудивительно, что здесь есть такой тематический музей. В его экспозиции представлена 200-летняя история Кизеловского угольного бассейна. Здесь можно узнать и о первооткрывателе уральского угля Моисее Югове, и об открытиях, которые помогли угольщикам не только Кизелбасса, но и всей страны. Ага, промышленность - то, что доктор прописал для меня, и вот уже Заводыч первым делом туда. Кстати, тут посетитель узнает не только об истории добычи угля и жителях КУБа, но и о том, как эти полезные ископаемые зародились в недрах губахинской земли.

Идея создания такого музея в Губахе родилась ещё в 1960-е годы. В местной газете «Уральский шахтёр» 28 марта 1966 года в заметке «Создадим городской музей» жителям города предлагалось сдавать для будущего музея предметы домашнего обихода, фотографии, документы, книги - всё, что представляло исторический интерес. Как результат - музей открыл свои двери посетителям 6 ноября 1967 года. В этот день его посетили 120 человек. Изначально музей располагался на втором этаже парткабинета коксохимзавода, который находился по улице им. Газеты «Правда», 19. Тогда в небольшом помещении музея было собрано множество экспонатов, начиная от орудий дореволюционного труда горняков и заканчивая макетами спутников Земли, сделанных юными техниками местного кружка. Шли годы, и в 1975 году музей переселился в переоборудованное здание шестиквартирного дома по ул. Орджоникидзе, 8. И вот уже ближе к нашим дням, 2012 год стал переломным в истории и деятельности музея. Администрацией города Губаха было принято решение выделить под музей здание бывшего детского сада. И, наконец, в декабре 2014 года музей переехал в отремонтированное здание по адресу пр. Ленина, 38.

2.

Портрет Югова Моисея Ивановича. Он считается первооткрывателем кизеловского каменного угля. Происходил он из крепостных крестьян села Юрич, ныне Карагайского района. Родился Югов в 1760 году. Подростком был отправлен на горные работы. В 1786 году при строительстве плотины на реке Кизел для Кизеловского металлургического завода обнаружил каменный уголь («горючий камень»). Тут же о находке написал в губернию. Но наши чиновники, как всегда, приняли это за бред, и ничего лучше не придумали, как посадить Югова в тюрьму. Но ничего, так просто первооткрывателей и верных делу людей не остановить, из тюрьмы он сбежал. Лишь в 1796 году Ему удалось доложить Берг-Коллегии (центральное учреждение в России для управления рудокопными делами, образованное еще при Петре I) о находке каменного угля в Кизеле. Боясь, как бы Югов снова не сбежал, его арестовали и решили под конвоем отправить на Урал для указания месторождения каменного угля. Но здоровье первооткрывателя было сильно подорвано, и он вскоре в тюремной больнице умер. Благо его товарищи (Данила Иванцов и Еким Меркушев) указали нужное место. И в 1797 году на Кизеловском месторождении была заложена первая шахта - «Запрудная».

3.

4. Тут представлены некоторые вещи, принадлежавшие хозяевам угольных копей

Святая Варвара Илиопольская - покровительница горняков. Святая Варвара жила еще в III веке, но уже более 15 веков ее имя не сходит с уст верующих. Варвара - особая святая, её почитают христиане всего мира: православные и католики и некоторые протестанты. Особым заступничеством горняков святую Варвару наделили, благодаря факту из жизни. Диоскор, отец Варвары преследовал дочь-христианку, и один раз она скрылась от него в горе. Гора расступилась и спрятала Варвару. Сегодня в каждом шахтерском городке непременно отыщется часовня святой Варвары, а в Кемерово в 2007 году в честь святой даже установили 14-метровый памятник.

5.

Инструменты дореволюционного шахтёра. Горные выработки первоначально освещали свечи, покупаемые рабочими за свой счёт, затем стали использоваться фонари типа «Летучая мышь». Одежда у рабочих была своя, на ноги одевались лапти или кожаные коты. За смену использовалось 2 пары лаптей.

6.

7.

Кизеловский угольный бассейн располагался на западном склоне Среднего Урала, в пределах Пермского края. Общая площадь бассейна составляла полторы тысячи квадратных километров. Впервые каменный уголь в этих краях был обнаружен здесь в 1783 году при постройке плотины для Кизеловского чугунолитейного завода на реке Полуденный Кизел. В 1786 году крепостным рудознатцем Моисеем Юговым были обнаружены новые месторождения угля. В 1797 году началась добыча угля в штольне «Запрудная», первой шахте КУБа. Эта дата считается началом промышленной разработки угля, или датой основания Кизеловского угольного бассейна. А уже в 1885 году в Кизеловском, Губахинском и Луньевском месторождениях насчитывалось 22 шахты. Добыча же угля на Запрудном прииске продолжалась до 1825 года. За это время было добыто 320 тысяч тонн угля. Угольный пласт на этом месторождении располагался почти вертикально и имел мощность 0,7 м. В 1825 году на левом берегу Косьвы, на склонах горы Крестовой (471,3 м) тоже нашли каменный уголь. С 1896 началась добыча угля Ивановского пласта шестью штольнями Крестовой копи. Для транспортировки угля, от штолен к железной дороге на другом берегу Косьвы, в 1901 году была проложена канатная дорога.

8. Зал «Музей угля - музей КУБа»

Хотя, если честно, освоение угольных месторождений Кизеловского бассейна шло очень медленно. Это было связано с трудностями доставки угля и с тем, что близлежащие заводы работали на древесном угле, и на то время были им вполне обеспечены. Так, на всём Урале, в 1870 году было добыто только 6,3 тыс. т угля. Лишь с середины XIX века уголь стал использоваться для пудлингования и действия паровых машин на Кизеловском и Чёрмозском заводах Лазаревых. Всё изменилось с проведением в 1878-1881 годах Уральской горнозаводской железной дороги, с веткой Чусовская-Солеварни, также называемой Луньевской, подчёркивая перспективы одноимённого месторождения каменного угля.

9. Макет Кизеловского угольного бассейна поможет наглядно представить его размеры. Он вытянут на 150 км от г. Александровска (на севере) до г. Лысьвы (на юге) при ширине до 25 км и является самым изученным в Прикамье. Пласты каменного угля залегают среди терригенных отложений визейского яруса нижнего карбона, представленных в основном песчаниками, алевролитами и аргиллитами.

Поиск и разведка угля проводились с помощью шурфов и штолен, с 1890 года стало применяться алмазное бурение. Для добычи угля применялась камерная система разработки пластов: по простиранию пластов через 10 м проходились штреки, параллельные откаточной штольне или основному штреку. Вкрест простирания через 40-50 метров проходились просеки. Выработанное пространство иногда закладывалось пустой породой. Уголь добывался преимущественно вручную с помощью кайла. Буровзрывные работы применялись редко, так как давали много мелочи. Из забоев уголь лопатой грузился в салазки и утаскивался до основных штреков. Там уголь перегружался в вагонетки, и вручную или лошадьми откатывался к шахте или устью штольни до 7 вагончиков за раз. По шахтным стволам вагонетки поднимались на поверхность в клетях при помощи паровых машин. Спуск и подъём рабочих производился по штольням или через ходовое отделение шахтного ствола.

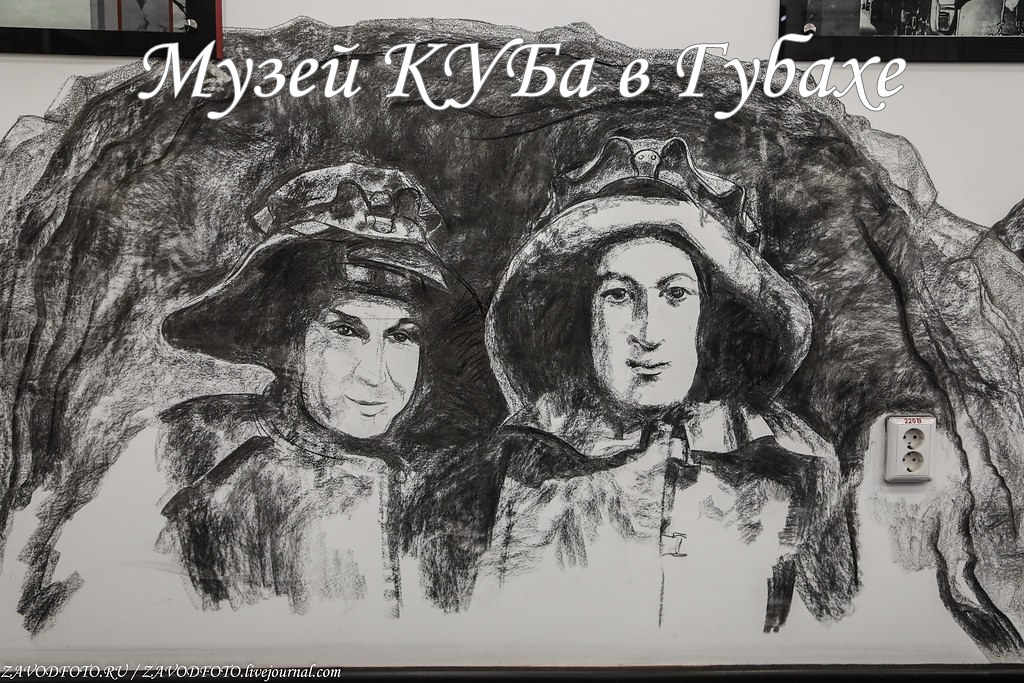

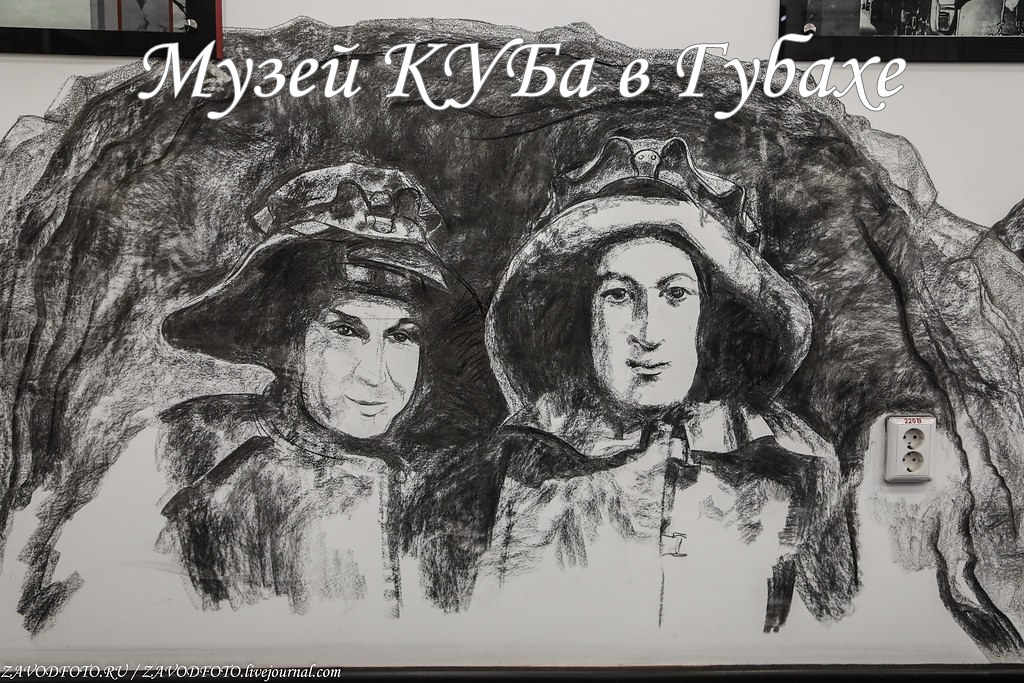

10. Так велись разведывательные и полевые работы. Даже оформление музея - настенные рисунки - сделаны углём.

Горючий камень, жар-камень, «солнечные консервы», «черное золото», полезное ископаемое, минерал - как только не называют этот чудесный камень, о котором так подробно рассказывает экспозиция губахинского музея.

11. Образцы угля и керна из КУБа

Ископаемый уголь известен человеку с незапамятных времён. Первое письменное упоминание о нём мы находим в «Метеорологии» Аристог. до н. элет спустя, в 320 г. до н. э., древнегреческий философ и естествоиспытатель Теофраст в своём «Трактате о камнях» писал: «Называют эти ископаемые вещества антрацитом (от греч. «антра-кос» - «уголь»), они воспламеняются и горят подобно древесному углю...» В Древнем Китае ещё за 100 лет до н. э. уголь широко применялся для выплавки меди, обжига фарфора, выпаривания соли. В Европе добыча угля началась намного позднее, чем в Азии, - в XIII в. в Англии. Поначалу жители собирали уголь на берегу моря. Волны разрушали прибрежные скалы, сложенные из угольных пластов, превращая их в россыпи «морского» угля.

12.

В России значение ископаемого угля первым высоко оценил Пётр I. Существует предание, что, отправляясь в 1696 г. на штурм Азова, Пётр остановился на привал возле казачьей станицы Черкасск на Дону. Пётр сидел у большого костра в окружении ближайших сподвижников. Подошли казаки и принесли в заплечных мешках колотый каменный уголь. Царь взял в руки кусок угля, а остальные велел бросить в костёр. Все ощутили нестерпимый жар. И тогда, по преданию, Пётр сказал: «Сей минерал, если не нам, то потомкам нашим зело полезен будет». И добавил: «Сим минералом будут владеть победители Азова». Многие угольные бассейны России были открыты ещё в XVIII в.: Донецкий - рудознатцем Григорием Капустиным, Подмосковный - крестьянами Иваном Палицыным и Марком Титовым, Кузнецкий - крепостным крестьянином Михаилом Волковым, и, конечно же, Кизеловский на Урале, теперь-то мы уже знаем кем, Моисеем Юговым.

13. Оказывается, возраст самых древних местных углей - 300-400 миллионов лет.

14. Зал «От угля к Победе». В годы Великой Отечественной войны КУБ стал одним из форпостов советской промышленности, здесь тоже ковалась наша Победа.

В годы Великой Отечественной войны добыча угля велась все активнее, были разведаны новые месторождения - Коспашское, Гремячинское, Шумихинское.

15.

Настоящий расцвет добычи угля в Кизеловском бассейне пришёлся уже на советское время. В 1956 году в КУБе насчитывалось уже 37 шахт, добыча угля составляла 11,4 млн тонн. Максимума добыча угля в бассейне была зафиксирована в 1959 году - 12 млн тонн.

16. Такими тачками раньше вывозили уголь из шахт.

Кизеловский угольный бассейн имеет довольно сложные геологические условия. Уголь нельзя было добывать открытым способом. Глубины залегания пластов довольно глубокие. Следствием всего этого добыча угля имела высокую себестоимость. Кизеловские угли относятся к группе гумусовых плотных матовых и полуматовых дюренов. Марки углей: Г, ГЖО, ГЖ и Ж. Угли обладают повышенной зольностью (28,6-35,9%), сернистостью (5-8%) и выходом летучих компонентов (35,9-46,5%). Преобладают коксующиеся угли (90% запасов), пригодные для цветной металлургии. Теплотворная способность углей 5300-8200 кал/кг. На сегодняшний день как государственный резерв балансом учитываются запасы угля в объеме 222,6 млн. тонн.

17.

В музейной экспозиции есть информация о том, где используется каменный уголь, а также что из него производят, а это более четырёхсот различных продуктов. Уголь используется в строительстве, медицине, в химической, парфюмерной и легкой промышленности, а также в других сферах.

18.

19.

20. Шахтерская каска, выполнена из кожи и ткани. Такие носили в 30-60 годах прошлого века.

21.

22. Рабочее снаряжение и инструменты шахтеров

23.

24.

Но, как оказалось, угольное счастье было не вечным. Кизиловский уголь стране стал не нужен. В 1997 году была начата ликвидация угольных шахт Кизеловского бассейна, а к 2002 году Кизеловский угольный бассейн полностью прекратил свое существование. Самой первой была закрыта шахта «Широковская». И всё-таки регион выжил, да, было очень не просто в 90-е и начале 2000-х, эстафету роста подхватили такие промышленные гиганты, как Метафракс и Губахинский Кокс.

25.

26. А вот как раз Губахинский Кокс во всей красе.

Продолжает тему шахт экспозиция под названием «День шахтёра». В этом зале мы как бы проживаем один день жизни с обычной шахтёрской семьей 60-80 гг. XX века. Здесь представлены воспоминания людей, чьё детство прошло в стране Советов, из чего складывался быт шахтёрской семьи Кизеловского угольного бассейна.

27.

28.

29.

30.

Есть в музее ещё одна фишка, это зал «Грот Дворцовый», который имитирует реальный грот. Он находится вблизи Губахи, в котором в 1996 году впервые нашли кости пещерного медведя. Можно здесь «совершить» и своё научное открытие - провести раскопки и идентифицировать останки «найденного» животного. А самым маленьким посетителям музея предлагается собрать палеопазлы.

31.

32. Этот зал работает в Губахинском музее с 10 сентября 2016 года.

33. На улице угольная тема находит продолжение. Здесь представлены крупногабаритные машины и механизмы угледобычи. А само здание музея тоже оформлено соответствующе.

34. Интересный арт-объект: своеобразный памятник КУБу.

35. Шахтный электровоз

36. Вагонетка для вывоза угля из шахты.

На территории музея есть свой технопарк. Летом это ухоженная территория вокруг музея, да и зимой можно кое-что разглядеть. Вы спросите, при чем тут устаревший киноаппарат, которыми раньше оснащались все кинотеатры? Отвечаю - в них использовались графитовые стержни, а это - тоже не что иное, как уголь.

37.

38. А в завершении мы с Ильичом хотели бы поблагодарить наших друзей, благодаря которым эта поездка состоялась: «Уральский завод противогололедных материалов», Пермский филиал компании «Ростелеком» и Горнолыжный Центр «Губаха»! Здорово, что местный бизнес помогает раскрыть такие интересные места.

Ещё из нашей поездки в Губаху:

#ЭкспедицияКП #CнежныйПермскийКрай #Ростелекомпермь #наWink #СЧАСТЬЕВГОРАХ #gubahasport #УЗПМ

P. S. Уважаемые собственники и акционеры, представители пресс-служб компаний, отделы маркетинга и другие заинтересованные лица, если на Вашем предприятие есть, что показать - "Как это делается и почему именно так!", смело приглашайте в гости. Для этого пишите мне сюда: akciirosta@yandex.ru Берите пример с лидеров! На данный момент я уже лично посетил более 490 предприятий, а вот и ссылки на все мои промрепортажи:

Почему наша промышленность самая лучшая в мире: http://zavodfoto.livejournal.com/4701859.html

Я всегда рад новым друзьям, добавляйтесь и читайте меня в:

Яндекс.Дзен / LiveJournal / Facebook / ВК / Одноклассники / Instagram

Идея создания такого музея в Губахе родилась ещё в 1960-е годы. В местной газете «Уральский шахтёр» 28 марта 1966 года в заметке «Создадим городской музей» жителям города предлагалось сдавать для будущего музея предметы домашнего обихода, фотографии, документы, книги - всё, что представляло исторический интерес. Как результат - музей открыл свои двери посетителям 6 ноября 1967 года. В этот день его посетили 120 человек. Изначально музей располагался на втором этаже парткабинета коксохимзавода, который находился по улице им. Газеты «Правда», 19. Тогда в небольшом помещении музея было собрано множество экспонатов, начиная от орудий дореволюционного труда горняков и заканчивая макетами спутников Земли, сделанных юными техниками местного кружка. Шли годы, и в 1975 году музей переселился в переоборудованное здание шестиквартирного дома по ул. Орджоникидзе, 8. И вот уже ближе к нашим дням, 2012 год стал переломным в истории и деятельности музея. Администрацией города Губаха было принято решение выделить под музей здание бывшего детского сада. И, наконец, в декабре 2014 года музей переехал в отремонтированное здание по адресу пр. Ленина, 38.

2.

Портрет Югова Моисея Ивановича. Он считается первооткрывателем кизеловского каменного угля. Происходил он из крепостных крестьян села Юрич, ныне Карагайского района. Родился Югов в 1760 году. Подростком был отправлен на горные работы. В 1786 году при строительстве плотины на реке Кизел для Кизеловского металлургического завода обнаружил каменный уголь («горючий камень»). Тут же о находке написал в губернию. Но наши чиновники, как всегда, приняли это за бред, и ничего лучше не придумали, как посадить Югова в тюрьму. Но ничего, так просто первооткрывателей и верных делу людей не остановить, из тюрьмы он сбежал. Лишь в 1796 году Ему удалось доложить Берг-Коллегии (центральное учреждение в России для управления рудокопными делами, образованное еще при Петре I) о находке каменного угля в Кизеле. Боясь, как бы Югов снова не сбежал, его арестовали и решили под конвоем отправить на Урал для указания месторождения каменного угля. Но здоровье первооткрывателя было сильно подорвано, и он вскоре в тюремной больнице умер. Благо его товарищи (Данила Иванцов и Еким Меркушев) указали нужное место. И в 1797 году на Кизеловском месторождении была заложена первая шахта - «Запрудная».

3.

4. Тут представлены некоторые вещи, принадлежавшие хозяевам угольных копей

Святая Варвара Илиопольская - покровительница горняков. Святая Варвара жила еще в III веке, но уже более 15 веков ее имя не сходит с уст верующих. Варвара - особая святая, её почитают христиане всего мира: православные и католики и некоторые протестанты. Особым заступничеством горняков святую Варвару наделили, благодаря факту из жизни. Диоскор, отец Варвары преследовал дочь-христианку, и один раз она скрылась от него в горе. Гора расступилась и спрятала Варвару. Сегодня в каждом шахтерском городке непременно отыщется часовня святой Варвары, а в Кемерово в 2007 году в честь святой даже установили 14-метровый памятник.

5.

Инструменты дореволюционного шахтёра. Горные выработки первоначально освещали свечи, покупаемые рабочими за свой счёт, затем стали использоваться фонари типа «Летучая мышь». Одежда у рабочих была своя, на ноги одевались лапти или кожаные коты. За смену использовалось 2 пары лаптей.

6.

7.

Кизеловский угольный бассейн располагался на западном склоне Среднего Урала, в пределах Пермского края. Общая площадь бассейна составляла полторы тысячи квадратных километров. Впервые каменный уголь в этих краях был обнаружен здесь в 1783 году при постройке плотины для Кизеловского чугунолитейного завода на реке Полуденный Кизел. В 1786 году крепостным рудознатцем Моисеем Юговым были обнаружены новые месторождения угля. В 1797 году началась добыча угля в штольне «Запрудная», первой шахте КУБа. Эта дата считается началом промышленной разработки угля, или датой основания Кизеловского угольного бассейна. А уже в 1885 году в Кизеловском, Губахинском и Луньевском месторождениях насчитывалось 22 шахты. Добыча же угля на Запрудном прииске продолжалась до 1825 года. За это время было добыто 320 тысяч тонн угля. Угольный пласт на этом месторождении располагался почти вертикально и имел мощность 0,7 м. В 1825 году на левом берегу Косьвы, на склонах горы Крестовой (471,3 м) тоже нашли каменный уголь. С 1896 началась добыча угля Ивановского пласта шестью штольнями Крестовой копи. Для транспортировки угля, от штолен к железной дороге на другом берегу Косьвы, в 1901 году была проложена канатная дорога.

8. Зал «Музей угля - музей КУБа»

Хотя, если честно, освоение угольных месторождений Кизеловского бассейна шло очень медленно. Это было связано с трудностями доставки угля и с тем, что близлежащие заводы работали на древесном угле, и на то время были им вполне обеспечены. Так, на всём Урале, в 1870 году было добыто только 6,3 тыс. т угля. Лишь с середины XIX века уголь стал использоваться для пудлингования и действия паровых машин на Кизеловском и Чёрмозском заводах Лазаревых. Всё изменилось с проведением в 1878-1881 годах Уральской горнозаводской железной дороги, с веткой Чусовская-Солеварни, также называемой Луньевской, подчёркивая перспективы одноимённого месторождения каменного угля.

9. Макет Кизеловского угольного бассейна поможет наглядно представить его размеры. Он вытянут на 150 км от г. Александровска (на севере) до г. Лысьвы (на юге) при ширине до 25 км и является самым изученным в Прикамье. Пласты каменного угля залегают среди терригенных отложений визейского яруса нижнего карбона, представленных в основном песчаниками, алевролитами и аргиллитами.

Поиск и разведка угля проводились с помощью шурфов и штолен, с 1890 года стало применяться алмазное бурение. Для добычи угля применялась камерная система разработки пластов: по простиранию пластов через 10 м проходились штреки, параллельные откаточной штольне или основному штреку. Вкрест простирания через 40-50 метров проходились просеки. Выработанное пространство иногда закладывалось пустой породой. Уголь добывался преимущественно вручную с помощью кайла. Буровзрывные работы применялись редко, так как давали много мелочи. Из забоев уголь лопатой грузился в салазки и утаскивался до основных штреков. Там уголь перегружался в вагонетки, и вручную или лошадьми откатывался к шахте или устью штольни до 7 вагончиков за раз. По шахтным стволам вагонетки поднимались на поверхность в клетях при помощи паровых машин. Спуск и подъём рабочих производился по штольням или через ходовое отделение шахтного ствола.

10. Так велись разведывательные и полевые работы. Даже оформление музея - настенные рисунки - сделаны углём.

Горючий камень, жар-камень, «солнечные консервы», «черное золото», полезное ископаемое, минерал - как только не называют этот чудесный камень, о котором так подробно рассказывает экспозиция губахинского музея.

11. Образцы угля и керна из КУБа

Ископаемый уголь известен человеку с незапамятных времён. Первое письменное упоминание о нём мы находим в «Метеорологии» Аристог. до н. элет спустя, в 320 г. до н. э., древнегреческий философ и естествоиспытатель Теофраст в своём «Трактате о камнях» писал: «Называют эти ископаемые вещества антрацитом (от греч. «антра-кос» - «уголь»), они воспламеняются и горят подобно древесному углю...» В Древнем Китае ещё за 100 лет до н. э. уголь широко применялся для выплавки меди, обжига фарфора, выпаривания соли. В Европе добыча угля началась намного позднее, чем в Азии, - в XIII в. в Англии. Поначалу жители собирали уголь на берегу моря. Волны разрушали прибрежные скалы, сложенные из угольных пластов, превращая их в россыпи «морского» угля.

12.

В России значение ископаемого угля первым высоко оценил Пётр I. Существует предание, что, отправляясь в 1696 г. на штурм Азова, Пётр остановился на привал возле казачьей станицы Черкасск на Дону. Пётр сидел у большого костра в окружении ближайших сподвижников. Подошли казаки и принесли в заплечных мешках колотый каменный уголь. Царь взял в руки кусок угля, а остальные велел бросить в костёр. Все ощутили нестерпимый жар. И тогда, по преданию, Пётр сказал: «Сей минерал, если не нам, то потомкам нашим зело полезен будет». И добавил: «Сим минералом будут владеть победители Азова». Многие угольные бассейны России были открыты ещё в XVIII в.: Донецкий - рудознатцем Григорием Капустиным, Подмосковный - крестьянами Иваном Палицыным и Марком Титовым, Кузнецкий - крепостным крестьянином Михаилом Волковым, и, конечно же, Кизеловский на Урале, теперь-то мы уже знаем кем, Моисеем Юговым.

13. Оказывается, возраст самых древних местных углей - 300-400 миллионов лет.

14. Зал «От угля к Победе». В годы Великой Отечественной войны КУБ стал одним из форпостов советской промышленности, здесь тоже ковалась наша Победа.

В годы Великой Отечественной войны добыча угля велась все активнее, были разведаны новые месторождения - Коспашское, Гремячинское, Шумихинское.

15.

Настоящий расцвет добычи угля в Кизеловском бассейне пришёлся уже на советское время. В 1956 году в КУБе насчитывалось уже 37 шахт, добыча угля составляла 11,4 млн тонн. Максимума добыча угля в бассейне была зафиксирована в 1959 году - 12 млн тонн.

16. Такими тачками раньше вывозили уголь из шахт.

Кизеловский угольный бассейн имеет довольно сложные геологические условия. Уголь нельзя было добывать открытым способом. Глубины залегания пластов довольно глубокие. Следствием всего этого добыча угля имела высокую себестоимость. Кизеловские угли относятся к группе гумусовых плотных матовых и полуматовых дюренов. Марки углей: Г, ГЖО, ГЖ и Ж. Угли обладают повышенной зольностью (28,6-35,9%), сернистостью (5-8%) и выходом летучих компонентов (35,9-46,5%). Преобладают коксующиеся угли (90% запасов), пригодные для цветной металлургии. Теплотворная способность углей 5300-8200 кал/кг. На сегодняшний день как государственный резерв балансом учитываются запасы угля в объеме 222,6 млн. тонн.

17.

В музейной экспозиции есть информация о том, где используется каменный уголь, а также что из него производят, а это более четырёхсот различных продуктов. Уголь используется в строительстве, медицине, в химической, парфюмерной и легкой промышленности, а также в других сферах.

18.

19.

20. Шахтерская каска, выполнена из кожи и ткани. Такие носили в 30-60 годах прошлого века.

21.

22. Рабочее снаряжение и инструменты шахтеров

23.

24.

Но, как оказалось, угольное счастье было не вечным. Кизиловский уголь стране стал не нужен. В 1997 году была начата ликвидация угольных шахт Кизеловского бассейна, а к 2002 году Кизеловский угольный бассейн полностью прекратил свое существование. Самой первой была закрыта шахта «Широковская». И всё-таки регион выжил, да, было очень не просто в 90-е и начале 2000-х, эстафету роста подхватили такие промышленные гиганты, как Метафракс и Губахинский Кокс.

25.

26. А вот как раз Губахинский Кокс во всей красе.

Продолжает тему шахт экспозиция под названием «День шахтёра». В этом зале мы как бы проживаем один день жизни с обычной шахтёрской семьей 60-80 гг. XX века. Здесь представлены воспоминания людей, чьё детство прошло в стране Советов, из чего складывался быт шахтёрской семьи Кизеловского угольного бассейна.

27.

28.

29.

30.

Есть в музее ещё одна фишка, это зал «Грот Дворцовый», который имитирует реальный грот. Он находится вблизи Губахи, в котором в 1996 году впервые нашли кости пещерного медведя. Можно здесь «совершить» и своё научное открытие - провести раскопки и идентифицировать останки «найденного» животного. А самым маленьким посетителям музея предлагается собрать палеопазлы.

31.

32. Этот зал работает в Губахинском музее с 10 сентября 2016 года.

33. На улице угольная тема находит продолжение. Здесь представлены крупногабаритные машины и механизмы угледобычи. А само здание музея тоже оформлено соответствующе.

34. Интересный арт-объект: своеобразный памятник КУБу.

35. Шахтный электровоз

36. Вагонетка для вывоза угля из шахты.

На территории музея есть свой технопарк. Летом это ухоженная территория вокруг музея, да и зимой можно кое-что разглядеть. Вы спросите, при чем тут устаревший киноаппарат, которыми раньше оснащались все кинотеатры? Отвечаю - в них использовались графитовые стержни, а это - тоже не что иное, как уголь.

37.

38. А в завершении мы с Ильичом хотели бы поблагодарить наших друзей, благодаря которым эта поездка состоялась: «Уральский завод противогололедных материалов», Пермский филиал компании «Ростелеком» и Горнолыжный Центр «Губаха»! Здорово, что местный бизнес помогает раскрыть такие интересные места.

Ещё из нашей поездки в Губаху:

#ЭкспедицияКП #CнежныйПермскийКрай #Ростелекомпермь #наWink #СЧАСТЬЕВГОРАХ #gubahasport #УЗПМ

P. S. Уважаемые собственники и акционеры, представители пресс-служб компаний, отделы маркетинга и другие заинтересованные лица, если на Вашем предприятие есть, что показать - "Как это делается и почему именно так!", смело приглашайте в гости. Для этого пишите мне сюда: akciirosta@yandex.ru Берите пример с лидеров! На данный момент я уже лично посетил более 490 предприятий, а вот и ссылки на все мои промрепортажи:

Почему наша промышленность самая лучшая в мире: http://zavodfoto.livejournal.com/4701859.html

Я всегда рад новым друзьям, добавляйтесь и читайте меня в:

Яндекс.Дзен / LiveJournal / Facebook / ВК / Одноклассники / Instagram