Порядок в танковых войсках: куда пропали танки Сталина.

В суете предновогодних дней чего-то нового прочитать не удалось, но мозг требовал отвлечённой информации. Поэтому была выбрана старая книга Уланова и Шеина "Порядок в танковых войсках: куда девались танки Сталина". Рецензия на неё уже была, но не грех и повторится, так как тематика поднятая в ней идёт в разрез с многочисленными мифами о той эпохе. Хорошая книга тем и отличается, что при повторном прочтении не вызывает антипатии, а подчас, вместе со старой истиной: "повторение - мать учения", открывает новые грани, недосмотренные ранее.

Чем хороша книга? В ней проблемы строительства танковый войск подаются крайне взвешено. Многочисленные факты провалов и недоработок не пинаются в одни ворота, а рассматриваются на фоне общей ситуации в СССР и в мире. Но чудес не бывает - танковые войска СССР были обречены на поражения 41 года. Всё это было обозначено объективными причинами, избежать которые, не обладая послезнанием нашего времени, было довольно затруднительно. Что окончательно убивает конспирологические версии о заговоре генералов как и прочий антисоветский бред о причинах поражения РККА в 1941 году.

Броня крепка и танки наши быстры…

Сталинское время это эпоха мифов, как светлых, так и тёмных. На их светлой стороне былинные герои, оседлавшие могучую и непобедимую технику, превозмогают мировые силы зла. На тёмной - вурдалак-диктатор чахнет над грудой смертоносного оружия, в желании покорить оставшуюся вселенную, но что-то ему мешает… Все эти мифы исходят из одного постулата: к 40-м годам СССР была могучей военной и индустриальной державой, способной одной левой расправляться со своими противниками, и если бы не заговор или, наоборот, не желание народа воевать, то…. И противники, и поклонники системы исходят из этого незыблемого утверждения.

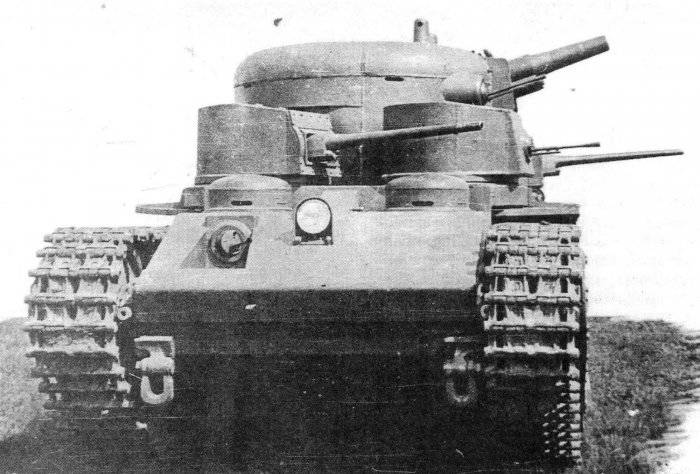

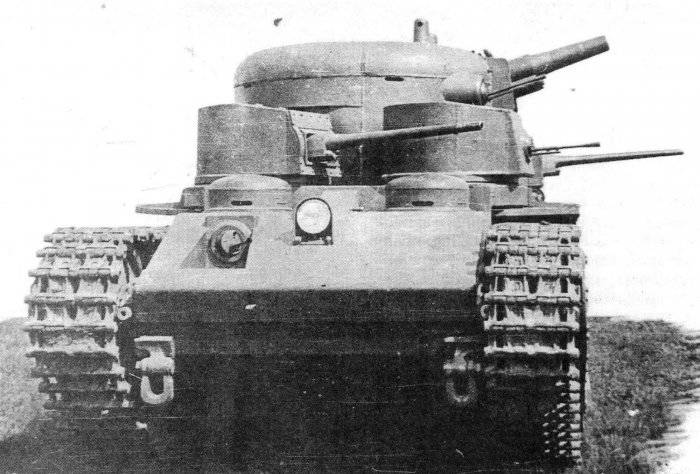

Нелишне будет заметить, что на 1929 год в СССР было 65 танков и 92 бронемашины. Страна вступала в рискованный период Индустриализации и Коллективизации, не имела своей конструкторской школы танков, да и гиганты тяжёлой промышленности, предназначенные для выпуска бронированных монстров, ещё только предстояло создать. 12 лет до начала Великой войны - много это или мало? Представьте себе, что какая-нибудь богатая природными ресурсами страна типа Нигерии захочет выпускать автомобили, а через десяток лет сделать их конкурентно способными на мировом рынке. Мы, конечно, не Нигерия, но уже стало смешно. А ведь речь идёт о танковых войсках. Сталинский СССР перед модернизацией это бедная, отсталая страна, которая в силу исторических обстоятельств вынуждена была пробежать за 10 лет все 100, отделяющие, по словам Сталина, её от более успешных индустриальных товарок. Когда ваша задача наверстать упущенное, то вы концентрируетесь только на важных деталях, упуская и закрывая глаза на мелкие подробности. Предвоенный СССР страдал массой проблем от перекосов быстрого индустриального роста до нехватки квалифицированного персонала, от недооформленности советской военной школы до скачкообразного роста предвоенной армии. Были совершены серьёзные просчёты в военном строительстве и тактических выкладках. Но чего было не занимать советскому руководству и народу, так это воли к победе. Нельзя не заметить, что тогдашняя элита понимала свои слабые стороны, стараясь компенсировать их массовым производством боевой техники и широкой мобилизацией советских граждан на военные специальности. На полях второй мировой столкнулись две стратегии. Одна позволила немцам дойти до Москвы и зачерпнуть волжской водицы у горящего Сталинграда, вторая оставить победные надписи на горящем рейхстаге. Ну, а теперь по порядку.

Много или мало?

25932 против 3658+252. Целая пропасть, и чтобы разобраться с вопросом - надо погрузиться в детали. Например, в цифру советских танков засунули даже переделанные в тягачи танкетки Т-27. С немецкой стороны скромно умолчали об истребителях танков Panzerjager I, самоходной 150 мм гаубице sIG 33, знаменитая ахт-комма-ахт 88 мм зенитка, установленная на полугусеничном тягаче, 47 мм истребитель танков на базе трофейного французского танка R-35. Впрочем, используемую трофейную технику вообще не учитывали, как и полугусеничные БТР, такие как Sd.Kfz.251/10 с 37 мм пушкой. Заметим, что такую полезную технику, как истребители танков, самоходная артиллерия и БТР Советский Союз до войны практически не производил, и на то были свои основания. Тем не менее, перекос цифр по-прежнему велик. Будем разбираться далее.

Считаем дальше. В РККА «Приказами КО №12-16 1940 года и Наставлением по учёту и отчётности в Красной Армии предусматривалось деление всего имущества по качественному состоянию на следующие категории:

Аналогов 3 и 4 категории в немецких списках просто нет. Впрочем, даже с вычетом этих цифр врага на западной границе должны были встретить 2145 танков в 1 категории и 7900 во второй. А вот насколько хорошо дело обстояло с танками во 2 категории надо разбираться, так как в ней зачислены и те машины, которые требуют текущего ремонта. А вот здесь выползает большая проблема (особенно для старых моделей) по отсутствию запчастей. Здесь есть ещё один тонкий нюанс, армия неохотно списывала бронетехнику в утиль, которая, выработав невеликий моторесурс, мёртвым грузом повисала на балансе. Но даже вполне работоспособные машины, требующие незначительного ремонта, часто простаивали, в первую очередь, из-за отсутствия запчастей. Ага, скажет сталинист - вот она коварная рука троцкистов и саботажников. Ага, скажет резунист и антисоветчик - вот она провальная сущность социалистической плановой системы.

Касательно запчастей: где порыта собака?

А с запчастями было туго. В книге приведены примеры вопиющего провала в изготовлении запчастей для танков. Учитывая капризность тогдашней техники - это было серьёзным ударом по её боеготовности. В чём же дело? Понимали ли руководители страны о важности этого вопроса? Понимали. Но посмотрим на вещи глазами руководства в 40-м году. Только что закончилась Финская компания. Её результаты весьма удручающи. Финская армия, имеющая на своём вооружении в начале войны 112 37 мм противотанковых орудий «бофорс», ещё 123 таких орудия и небольшого количества 25 мм французских орудий получила в течение войны. Плюс 57 трофейных «сорокапяток». Потеря по боевым причинам 1903 танков при такой слабой противотанковой обороне (напомним, что пехотная дивизия немцев по штату имела 75 37-мм противотанковых пушек PaK.36), выступили настоящим реквиемом по танкам с противопульным бронированием. Перед ВПК ставилась задача по разработке и поставке в армии танков с противоснарядной бронёй.

Проводя совещание по опыту Финской войны, Ворошилов предложил списать старый танковый парк, но этому воспротивился Павлов, предложивший оставить старую матчасть в полках для учёбы и полного исчерпания моторесурса (тем более, что новые танки ещё даже не начали поступать в войска) . С Павловым согласились, но выпуск запчастей решили прекратить - всё равно армия должна была получить новую технику с другой материальной базой (впрочем, ещё с 1936 года был поставлен вопрос об устаревании матчасти и разработки новых образцов бронетехники). Поэтому многочисленные стада Т-26 и БТ условно числились как учебно-боевые машины.

Заметим так же, что «крест» на запчастях был не простой попыткой дешёвой экономии. Существующие заводы судорожно перестраивали свои мощности под выпуск новой техники, срывая все сроки переоборудования цехов и, соответственно, графики поставки танков в войска. Напомню ещё раз: в СССР только-только завершалась индустриализация. Не смотря на достигнутые успехи, наблюдалась резкая нехватка оборудования и квалифицированных специалистов, ещё устаканивались внутрипроизводственные процессы и взаимодействие смежников. СССР с большим трудов и с немалыми ошибками входил в лигу индустриально развитых держав. Именно этим объясняется игнорирование потребностей в специализированной бронированной техники. Было банально не до неё.

Броня крепка и танки наши быстры. А что ещё надо?

Не менее, печально обстояли дела с квалифицированными танкистами, а так же с доктриной применения танковых войск. Заметим, что взаимодействие родов войск на поле боя даже сейчас остаётся одной из главных проблем в нашей армии. Перед войной, испытавшая взрывной рост, армия, получившая новую современную технику - должна была научиться использовать её во все оружии. С этим было туго. Но ориентироваться на опыт использования крупных мехсоединений можно было только по результатам Польской компании, когда участвующие в ней два мехкорпуса показали весьма посредственные результаты. Финская компания не добавила к этому положительно опыта, так как крупные механизированные соединения пришлось дробить на части. Вполне закономерно, комиссия решила перейти к более управляемым единицам: танковым дивизиям.

Но летом 40 года, как гром среди ясного неба, завершилась Французская компания, где на острие блицкрига выступили немецкий танковые корпуса. Именно их молниеносные прорывы на оперативный простор с последующим окружением основного массива кадровых войск, поставили финальную точку в сопротивлении французской армии. Конечно же, руководству СССР и командованию РККА захотелось получить так же неотразимый «меч-кладенец». Это сейчас, расписанные по дням и по часам действия вермахта, можно скачать с инета или почерпнуть из популярной литературы, а в тот момент анализ ситуации можно было провести только по противоречивым сообщениям разведки, наложенным на выкладки советской военной школы. Заметим, что касательно танковых войск они были дюже несовершенны, а практические результаты настораживающие. А вот один из примеров того, что говорила разведка:

«В окрестностях Роттердама был произведён десант в 15 тыс. чел., вооружённых пулемётами, лёгкими орудиями, зенитными орудиями и лёгкими танками».

Теперь можно понять за кем мы гнались, раздувая гигантские десантные войска…

Примерно с таким же размахом разведка описывала безбрежное количество бронетехники и авиации, которой располагал перспективный противник. И можно было только догадываться о том, какая реорганизация постигла немецкие танковые части по результатам Польской и Французских компаний. Количество танков в дивизиях сокращалось, они разбавлялись мотопехотой, средствами артиллерийского усиления и противотанковой обороны, улучшались логистические возможности подразделения. К началу Барбароссы танковая дивизия вермахта представляла из себя хорошо сбалансированный инструмент маневренной войны. Перегруженные танками мехкорпуса РККА, испытывающие нехватку моторизированной пехоты, гаубичной и противотанковой артиллерии с не отмобилизованным автотранспортом, были могучим, но неповоротливым соперником, не имеющих ни единого шанса в борьбе с маневренным противником. Их задачей было умереть с честью, потрепав наступательный порыв немецких частей. Именно мехкорпуса, своей гибелью, вложили первый камень в погибель фашистского блицкрига.

Три танкиста, три весёлых друга…

Взрывной рост армии в предвоенный период с 1 518 090 человек (1 января 1937 года) до 5 080 977 человек (22 июня 1941 года) создали кадровый голод, как на командный состав с высшим военным образованием и опытом реального руководства войсками, так и в младшем комсоставе, которым надо было насыщать многочленные, вновь сформированные, мехкорпуса. Да и сама молодость танковых войск обрекала на отсутствие перед войной в их рядах командиров, способных командовать крупными объединениями войск (они банально ещё не доросли до этих должностей).

При этом кстати именно среди них наблюдается явное превалирование кавалеристов - среди 10 комкоров 5 пришли напрямую с должностей командиров кавалерийских дивизий и корпусов, один - ген-майор Шестопалов - успел 9 месяцев (с июля 40-го по март 41-го) покомандовать стрелковым корпусом, но до этого практически всю свою карьеру он сделал в кавалерии. Оставшиеся четыре пришли с должностей командиров стрелковых соединений, причем один - генерал-майор Оборин - точно также как и Шестопалов - стрелковой дивизией командовал год, а до этого все время служил в артиллерии. Таким образом, из 10 вновь назначенных комкоров шестеро пришли из кавалерии, 3 из стрелковых войск и один из артиллерии - преобладание кавалеристов более чем явное…

Впрочем, обращаясь ко второй - заметно более многочисленной группе - лиц высшего комсостава, занимавших в Великую отечественную должности командиров танковых корпусов, видно, что ситуация была не столь однозначной, скорее наоборот. Всего в данной группе представлены 75 высших командиров. И что характерно, почти все они к началу войны являлись кадровыми танкистами, то есть начали свою службу в танковых войсках задолго до начала войны.

Не менее серьёзно на подготовку танковых войск и РККА в целом повлияли репрессии. Например, были репрессированы все комкоры немногочисленных к 1937 году механизированных корпусов, чем, в том числе, объясняется большой процент общевойсковиков на должности мехкорпусов перед самой войной.

Впрочем, удар по военной науке в СССР был нанесён задолго до 1937 года. Это не безызвестная операция «Весна» в начале 30-х, направленная на офицеров дореволюционного периода.

Необходимо учесть то, что репрессии задели в первую очередь высокопрофессиональных кадровых военных старой армии, часто занимавших преподавательские должности. Вряд ли можно свести лишь к цифрам арест таких ярких военных мыслителей и ученых, как Свечин, Верховский, Снесарев, Какурин, выключение которых из активной военно-научной жизни сказалось на последней безусловно негативно.

И опять же операция "Весна" это не плод воспалённой классовой борьбы, которую нагнетали комиссары-кровососы. Превентивная операция органов безопасности связанная с возможным недовольством населения начавшимися процессами Индустриализации и Коллективизации (которые, как мы знаем, прошли с неслабыми перегибами). В данном случае она касалось бывшего кадрового (и в основном белого) офицерства, которое, как правило, и не скрывало своё недовольство новой властью. И, как правило, имевших к РККА далёкое отношение. Однако теперь без грамотного и кропотливого исследования сложно говорить, что было причиной выпилки вместе со всеми известных военных мыслителей того времени. Может быть личная позиция потерпевших, может быть банальная зависть и кадровые игрища, может быть жажда разоблачений явных и неявных врагов советской власти, которая спустя несколько лет девятым валом обрушится на комсостав армии и флота.

Что бы там не говорили, сильный удар по кадровому составу был нанесён в репрессиях конца 30-х., который выразился:

- Снижение общего кругозора и культурного уровня высшего комсостава.

- Снижение доли командиров с высшим военным образованием вместо ее возможного роста: следствие роста численности комсостава и замены (а не дополнения) репрессированного комсостава новым.

- Вымывание лиц с высшим военным образованием с более низких уровней комсостава.

И если зачистку высшего комсостава можно объяснить внутриполитическим противостоянием, то репрессии против командиров дивизионного и бригадного уровня можно объяснить только выходом репрессионного механизма из-под контроля руководства (а то и аналогом гражданской войны в верхах советского общества). В общем, далеко и глубоко неправы те, кто считает эту зачистку благотворной для РККА.

Не менее сложно обстояли дела с младшим комсоставом. Ещё раз напомню, что СССР этого периода бедная, крестьянская страна, а требовались ей высококвалифицированные кадры в войска, отражающие всю мощь современного научно-технического прогресса. Подготовка таких специалистов не может быть быстрой, нужна их притирка на местах, выделение из общей массы наиболее способных и одарённых. Компенсировать эти недостатки можно было только массовым характером подготовки комсостава с хорошим идеологическим наполнением, способным выполнять поставленные задачи «не смотря ни на что».

Вместо заключения.

В год начала войны были ещё факторы, катастрофически сказавшиеся на развитии событий для РККА. Прежде всего, это упреждение в развёртывании, которое как говаривал фельдмаршал Мольтке:

«одна ошибка, сделанная при первоначальном сосредоточении, едва ли может быть исправлена в течение всей кампании»

В целом события 1941 г. и последующее развитие боевых действий лишний раз иллюстрируют известное высказывание китайского военного мыслителя Сунь-Цзы:

«Если верны и стратегия, и тактика, то война будет выиграна быстро. Если верна тактика, но не верна стратегия, то сражения будут выигрываться, но война будет проиграна. Если верна стратегия, но не верна тактика, то сражения будут проигрываться, но война будет выиграна. Если не верны ни стратегия, ни тактика, то война будет проиграна быстро»

Не трудно догадаться: какие проблемы были у Советского государства и РККА.

Возвращаясь к первому абзацу поста, касательного мифологизации того периода, можно заметить следующее. Одного факта, что государство поддерживает социалистическую формацию, не достаточно для того, чтобы избежать ошибок и поражений. Для их решения требуется время и изрядное количество усилий для работы над ошибками. На примере проблем быстрого роста СССР в 30-х годах можно сформулировать некоторые общие правила.

Во-первых, наиболее долго и трудно готовиться человеческий потенциал. И если завод или технологию можно купить с «нуля», то сделать квалифицированных спецов из человека с четырьмя классами образования - более трудоёмкий и продолжительный процесс.

Во-вторых, наличие проблем и их трудное решение не означает, что нужно отказываться от реализации намеченных программ.

Можно сравнить с ребёнком, который учиться ходить. Это трудно и долго, гарантирует регулярные падения и обязательные шишки, тем более, что есть родители, которые решают вопросы перемещения ребёнка быстро и эффективно. Однако если маленький человечек не научиться ходить его дальнейшая социализация будет затруднена. Если брать в данном случае государство, то это грозит его разрушением с печальными последствиями для граждан. СССР в 30-х годах напоминал такого «малыша», которому не только нужно было научиться ходить, но и в скором времени поучаствовать в гонках на выживание с сильным и опытным противником. Ускоренная учёба просто гарантировала кучу «падений» и «набитых шишек», что мы и имеем в реальности. Но именно стратегическое решение на ускоренную подготовку к такой «пробежке», дали возможность нашему «малышу» выдержать это испытание.

Чем хороша книга? В ней проблемы строительства танковый войск подаются крайне взвешено. Многочисленные факты провалов и недоработок не пинаются в одни ворота, а рассматриваются на фоне общей ситуации в СССР и в мире. Но чудес не бывает - танковые войска СССР были обречены на поражения 41 года. Всё это было обозначено объективными причинами, избежать которые, не обладая послезнанием нашего времени, было довольно затруднительно. Что окончательно убивает конспирологические версии о заговоре генералов как и прочий антисоветский бред о причинах поражения РККА в 1941 году.

Броня крепка и танки наши быстры…

Сталинское время это эпоха мифов, как светлых, так и тёмных. На их светлой стороне былинные герои, оседлавшие могучую и непобедимую технику, превозмогают мировые силы зла. На тёмной - вурдалак-диктатор чахнет над грудой смертоносного оружия, в желании покорить оставшуюся вселенную, но что-то ему мешает… Все эти мифы исходят из одного постулата: к 40-м годам СССР была могучей военной и индустриальной державой, способной одной левой расправляться со своими противниками, и если бы не заговор или, наоборот, не желание народа воевать, то…. И противники, и поклонники системы исходят из этого незыблемого утверждения.

Нелишне будет заметить, что на 1929 год в СССР было 65 танков и 92 бронемашины. Страна вступала в рискованный период Индустриализации и Коллективизации, не имела своей конструкторской школы танков, да и гиганты тяжёлой промышленности, предназначенные для выпуска бронированных монстров, ещё только предстояло создать. 12 лет до начала Великой войны - много это или мало? Представьте себе, что какая-нибудь богатая природными ресурсами страна типа Нигерии захочет выпускать автомобили, а через десяток лет сделать их конкурентно способными на мировом рынке. Мы, конечно, не Нигерия, но уже стало смешно. А ведь речь идёт о танковых войсках. Сталинский СССР перед модернизацией это бедная, отсталая страна, которая в силу исторических обстоятельств вынуждена была пробежать за 10 лет все 100, отделяющие, по словам Сталина, её от более успешных индустриальных товарок. Когда ваша задача наверстать упущенное, то вы концентрируетесь только на важных деталях, упуская и закрывая глаза на мелкие подробности. Предвоенный СССР страдал массой проблем от перекосов быстрого индустриального роста до нехватки квалифицированного персонала, от недооформленности советской военной школы до скачкообразного роста предвоенной армии. Были совершены серьёзные просчёты в военном строительстве и тактических выкладках. Но чего было не занимать советскому руководству и народу, так это воли к победе. Нельзя не заметить, что тогдашняя элита понимала свои слабые стороны, стараясь компенсировать их массовым производством боевой техники и широкой мобилизацией советских граждан на военные специальности. На полях второй мировой столкнулись две стратегии. Одна позволила немцам дойти до Москвы и зачерпнуть волжской водицы у горящего Сталинграда, вторая оставить победные надписи на горящем рейхстаге. Ну, а теперь по порядку.

Много или мало?

25932 против 3658+252. Целая пропасть, и чтобы разобраться с вопросом - надо погрузиться в детали. Например, в цифру советских танков засунули даже переделанные в тягачи танкетки Т-27. С немецкой стороны скромно умолчали об истребителях танков Panzerjager I, самоходной 150 мм гаубице sIG 33, знаменитая ахт-комма-ахт 88 мм зенитка, установленная на полугусеничном тягаче, 47 мм истребитель танков на базе трофейного французского танка R-35. Впрочем, используемую трофейную технику вообще не учитывали, как и полугусеничные БТР, такие как Sd.Kfz.251/10 с 37 мм пушкой. Заметим, что такую полезную технику, как истребители танков, самоходная артиллерия и БТР Советский Союз до войны практически не производил, и на то были свои основания. Тем не менее, перекос цифр по-прежнему велик. Будем разбираться далее.

Считаем дальше. В РККА «Приказами КО №12-16 1940 года и Наставлением по учёту и отчётности в Красной Армии предусматривалось деление всего имущества по качественному состоянию на следующие категории:

- Новое, не бывшее в эксплуатации, отвечающее требованием технических условий и вполне годное по прямому назначению.

- Бывшее (находящееся) в эксплуатации, вполне исправное и годное к использованию по прямому назначению. Сюда же относиться имущество, требующее войскового ремонта (текущий ремонт).

- Требующее ремонта в окружных мастерских (средний ремонт).

- Требующее ремонта в центральных мастерских и на заводах (капитальный ремонт).»

Аналогов 3 и 4 категории в немецких списках просто нет. Впрочем, даже с вычетом этих цифр врага на западной границе должны были встретить 2145 танков в 1 категории и 7900 во второй. А вот насколько хорошо дело обстояло с танками во 2 категории надо разбираться, так как в ней зачислены и те машины, которые требуют текущего ремонта. А вот здесь выползает большая проблема (особенно для старых моделей) по отсутствию запчастей. Здесь есть ещё один тонкий нюанс, армия неохотно списывала бронетехнику в утиль, которая, выработав невеликий моторесурс, мёртвым грузом повисала на балансе. Но даже вполне работоспособные машины, требующие незначительного ремонта, часто простаивали, в первую очередь, из-за отсутствия запчастей. Ага, скажет сталинист - вот она коварная рука троцкистов и саботажников. Ага, скажет резунист и антисоветчик - вот она провальная сущность социалистической плановой системы.

Касательно запчастей: где порыта собака?

А с запчастями было туго. В книге приведены примеры вопиющего провала в изготовлении запчастей для танков. Учитывая капризность тогдашней техники - это было серьёзным ударом по её боеготовности. В чём же дело? Понимали ли руководители страны о важности этого вопроса? Понимали. Но посмотрим на вещи глазами руководства в 40-м году. Только что закончилась Финская компания. Её результаты весьма удручающи. Финская армия, имеющая на своём вооружении в начале войны 112 37 мм противотанковых орудий «бофорс», ещё 123 таких орудия и небольшого количества 25 мм французских орудий получила в течение войны. Плюс 57 трофейных «сорокапяток». Потеря по боевым причинам 1903 танков при такой слабой противотанковой обороне (напомним, что пехотная дивизия немцев по штату имела 75 37-мм противотанковых пушек PaK.36), выступили настоящим реквиемом по танкам с противопульным бронированием. Перед ВПК ставилась задача по разработке и поставке в армии танков с противоснарядной бронёй.

Проводя совещание по опыту Финской войны, Ворошилов предложил списать старый танковый парк, но этому воспротивился Павлов, предложивший оставить старую матчасть в полках для учёбы и полного исчерпания моторесурса (тем более, что новые танки ещё даже не начали поступать в войска) . С Павловым согласились, но выпуск запчастей решили прекратить - всё равно армия должна была получить новую технику с другой материальной базой (впрочем, ещё с 1936 года был поставлен вопрос об устаревании матчасти и разработки новых образцов бронетехники). Поэтому многочисленные стада Т-26 и БТ условно числились как учебно-боевые машины.

Заметим так же, что «крест» на запчастях был не простой попыткой дешёвой экономии. Существующие заводы судорожно перестраивали свои мощности под выпуск новой техники, срывая все сроки переоборудования цехов и, соответственно, графики поставки танков в войска. Напомню ещё раз: в СССР только-только завершалась индустриализация. Не смотря на достигнутые успехи, наблюдалась резкая нехватка оборудования и квалифицированных специалистов, ещё устаканивались внутрипроизводственные процессы и взаимодействие смежников. СССР с большим трудов и с немалыми ошибками входил в лигу индустриально развитых держав. Именно этим объясняется игнорирование потребностей в специализированной бронированной техники. Было банально не до неё.

Броня крепка и танки наши быстры. А что ещё надо?

Не менее, печально обстояли дела с квалифицированными танкистами, а так же с доктриной применения танковых войск. Заметим, что взаимодействие родов войск на поле боя даже сейчас остаётся одной из главных проблем в нашей армии. Перед войной, испытавшая взрывной рост, армия, получившая новую современную технику - должна была научиться использовать её во все оружии. С этим было туго. Но ориентироваться на опыт использования крупных мехсоединений можно было только по результатам Польской компании, когда участвующие в ней два мехкорпуса показали весьма посредственные результаты. Финская компания не добавила к этому положительно опыта, так как крупные механизированные соединения пришлось дробить на части. Вполне закономерно, комиссия решила перейти к более управляемым единицам: танковым дивизиям.

Но летом 40 года, как гром среди ясного неба, завершилась Французская компания, где на острие блицкрига выступили немецкий танковые корпуса. Именно их молниеносные прорывы на оперативный простор с последующим окружением основного массива кадровых войск, поставили финальную точку в сопротивлении французской армии. Конечно же, руководству СССР и командованию РККА захотелось получить так же неотразимый «меч-кладенец». Это сейчас, расписанные по дням и по часам действия вермахта, можно скачать с инета или почерпнуть из популярной литературы, а в тот момент анализ ситуации можно было провести только по противоречивым сообщениям разведки, наложенным на выкладки советской военной школы. Заметим, что касательно танковых войск они были дюже несовершенны, а практические результаты настораживающие. А вот один из примеров того, что говорила разведка:

«В окрестностях Роттердама был произведён десант в 15 тыс. чел., вооружённых пулемётами, лёгкими орудиями, зенитными орудиями и лёгкими танками».

Теперь можно понять за кем мы гнались, раздувая гигантские десантные войска…

Примерно с таким же размахом разведка описывала безбрежное количество бронетехники и авиации, которой располагал перспективный противник. И можно было только догадываться о том, какая реорганизация постигла немецкие танковые части по результатам Польской и Французских компаний. Количество танков в дивизиях сокращалось, они разбавлялись мотопехотой, средствами артиллерийского усиления и противотанковой обороны, улучшались логистические возможности подразделения. К началу Барбароссы танковая дивизия вермахта представляла из себя хорошо сбалансированный инструмент маневренной войны. Перегруженные танками мехкорпуса РККА, испытывающие нехватку моторизированной пехоты, гаубичной и противотанковой артиллерии с не отмобилизованным автотранспортом, были могучим, но неповоротливым соперником, не имеющих ни единого шанса в борьбе с маневренным противником. Их задачей было умереть с честью, потрепав наступательный порыв немецких частей. Именно мехкорпуса, своей гибелью, вложили первый камень в погибель фашистского блицкрига.

Три танкиста, три весёлых друга…

Взрывной рост армии в предвоенный период с 1 518 090 человек (1 января 1937 года) до 5 080 977 человек (22 июня 1941 года) создали кадровый голод, как на командный состав с высшим военным образованием и опытом реального руководства войсками, так и в младшем комсоставе, которым надо было насыщать многочленные, вновь сформированные, мехкорпуса. Да и сама молодость танковых войск обрекала на отсутствие перед войной в их рядах командиров, способных командовать крупными объединениями войск (они банально ещё не доросли до этих должностей).

При этом кстати именно среди них наблюдается явное превалирование кавалеристов - среди 10 комкоров 5 пришли напрямую с должностей командиров кавалерийских дивизий и корпусов, один - ген-майор Шестопалов - успел 9 месяцев (с июля 40-го по март 41-го) покомандовать стрелковым корпусом, но до этого практически всю свою карьеру он сделал в кавалерии. Оставшиеся четыре пришли с должностей командиров стрелковых соединений, причем один - генерал-майор Оборин - точно также как и Шестопалов - стрелковой дивизией командовал год, а до этого все время служил в артиллерии. Таким образом, из 10 вновь назначенных комкоров шестеро пришли из кавалерии, 3 из стрелковых войск и один из артиллерии - преобладание кавалеристов более чем явное…

Впрочем, обращаясь ко второй - заметно более многочисленной группе - лиц высшего комсостава, занимавших в Великую отечественную должности командиров танковых корпусов, видно, что ситуация была не столь однозначной, скорее наоборот. Всего в данной группе представлены 75 высших командиров. И что характерно, почти все они к началу войны являлись кадровыми танкистами, то есть начали свою службу в танковых войсках задолго до начала войны.

Не менее серьёзно на подготовку танковых войск и РККА в целом повлияли репрессии. Например, были репрессированы все комкоры немногочисленных к 1937 году механизированных корпусов, чем, в том числе, объясняется большой процент общевойсковиков на должности мехкорпусов перед самой войной.

Впрочем, удар по военной науке в СССР был нанесён задолго до 1937 года. Это не безызвестная операция «Весна» в начале 30-х, направленная на офицеров дореволюционного периода.

Необходимо учесть то, что репрессии задели в первую очередь высокопрофессиональных кадровых военных старой армии, часто занимавших преподавательские должности. Вряд ли можно свести лишь к цифрам арест таких ярких военных мыслителей и ученых, как Свечин, Верховский, Снесарев, Какурин, выключение которых из активной военно-научной жизни сказалось на последней безусловно негативно.

И опять же операция "Весна" это не плод воспалённой классовой борьбы, которую нагнетали комиссары-кровососы. Превентивная операция органов безопасности связанная с возможным недовольством населения начавшимися процессами Индустриализации и Коллективизации (которые, как мы знаем, прошли с неслабыми перегибами). В данном случае она касалось бывшего кадрового (и в основном белого) офицерства, которое, как правило, и не скрывало своё недовольство новой властью. И, как правило, имевших к РККА далёкое отношение. Однако теперь без грамотного и кропотливого исследования сложно говорить, что было причиной выпилки вместе со всеми известных военных мыслителей того времени. Может быть личная позиция потерпевших, может быть банальная зависть и кадровые игрища, может быть жажда разоблачений явных и неявных врагов советской власти, которая спустя несколько лет девятым валом обрушится на комсостав армии и флота.

Что бы там не говорили, сильный удар по кадровому составу был нанесён в репрессиях конца 30-х., который выразился:

- Снижение общего кругозора и культурного уровня высшего комсостава.

- Снижение доли командиров с высшим военным образованием вместо ее возможного роста: следствие роста численности комсостава и замены (а не дополнения) репрессированного комсостава новым.

- Вымывание лиц с высшим военным образованием с более низких уровней комсостава.

И если зачистку высшего комсостава можно объяснить внутриполитическим противостоянием, то репрессии против командиров дивизионного и бригадного уровня можно объяснить только выходом репрессионного механизма из-под контроля руководства (а то и аналогом гражданской войны в верхах советского общества). В общем, далеко и глубоко неправы те, кто считает эту зачистку благотворной для РККА.

Не менее сложно обстояли дела с младшим комсоставом. Ещё раз напомню, что СССР этого периода бедная, крестьянская страна, а требовались ей высококвалифицированные кадры в войска, отражающие всю мощь современного научно-технического прогресса. Подготовка таких специалистов не может быть быстрой, нужна их притирка на местах, выделение из общей массы наиболее способных и одарённых. Компенсировать эти недостатки можно было только массовым характером подготовки комсостава с хорошим идеологическим наполнением, способным выполнять поставленные задачи «не смотря ни на что».

Вместо заключения.

В год начала войны были ещё факторы, катастрофически сказавшиеся на развитии событий для РККА. Прежде всего, это упреждение в развёртывании, которое как говаривал фельдмаршал Мольтке:

«одна ошибка, сделанная при первоначальном сосредоточении, едва ли может быть исправлена в течение всей кампании»

В целом события 1941 г. и последующее развитие боевых действий лишний раз иллюстрируют известное высказывание китайского военного мыслителя Сунь-Цзы:

«Если верны и стратегия, и тактика, то война будет выиграна быстро. Если верна тактика, но не верна стратегия, то сражения будут выигрываться, но война будет проиграна. Если верна стратегия, но не верна тактика, то сражения будут проигрываться, но война будет выиграна. Если не верны ни стратегия, ни тактика, то война будет проиграна быстро»

Не трудно догадаться: какие проблемы были у Советского государства и РККА.

Возвращаясь к первому абзацу поста, касательного мифологизации того периода, можно заметить следующее. Одного факта, что государство поддерживает социалистическую формацию, не достаточно для того, чтобы избежать ошибок и поражений. Для их решения требуется время и изрядное количество усилий для работы над ошибками. На примере проблем быстрого роста СССР в 30-х годах можно сформулировать некоторые общие правила.

Во-первых, наиболее долго и трудно готовиться человеческий потенциал. И если завод или технологию можно купить с «нуля», то сделать квалифицированных спецов из человека с четырьмя классами образования - более трудоёмкий и продолжительный процесс.

Во-вторых, наличие проблем и их трудное решение не означает, что нужно отказываться от реализации намеченных программ.

Можно сравнить с ребёнком, который учиться ходить. Это трудно и долго, гарантирует регулярные падения и обязательные шишки, тем более, что есть родители, которые решают вопросы перемещения ребёнка быстро и эффективно. Однако если маленький человечек не научиться ходить его дальнейшая социализация будет затруднена. Если брать в данном случае государство, то это грозит его разрушением с печальными последствиями для граждан. СССР в 30-х годах напоминал такого «малыша», которому не только нужно было научиться ходить, но и в скором времени поучаствовать в гонках на выживание с сильным и опытным противником. Ускоренная учёба просто гарантировала кучу «падений» и «набитых шишек», что мы и имеем в реальности. Но именно стратегическое решение на ускоренную подготовку к такой «пробежке», дали возможность нашему «малышу» выдержать это испытание.