Первый Боевой

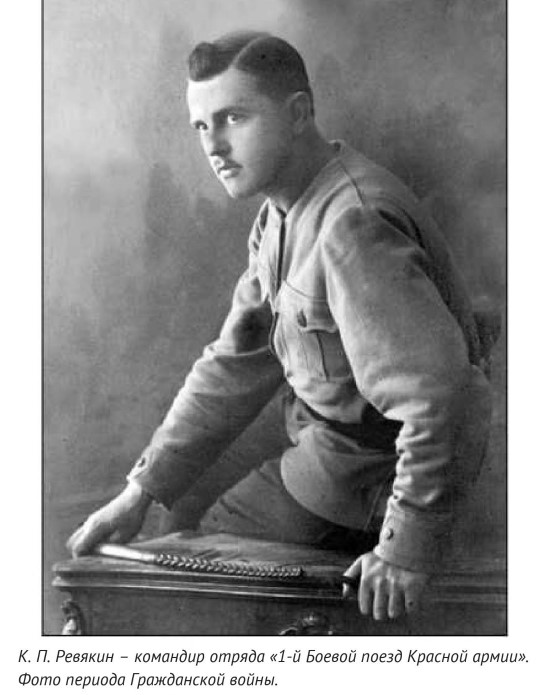

Прочитал эту любопытную книгу. Кто такой Ермолаев, так и осталось непонятным. Сама книга формально должна быть очерком о 1-м Боевом бронепоезде, который был создан в конце 1917 г. в Двинске из добровольцев 5-й армии как образцовое добровольческое соединение, потом воевал с немцами, чехами и ушел в Туркестан, где был расформирован только в 1920 г. Текст часто обращается к воспоминаниям его командира К.П. Ревякина, который оставил в 1930-х краткие неопубликованные воспоминания, приведенные в приложениях к книге. Бронепоезд все время своего существования был образцовой боевой единицей и неоднократно использовался для поддержки фронта, усмирения бунтов, разоружения деморализованных частей и других функций как самая надежная часть - одно время он даже был в личном распоряжении председателя Туркестанского Совнаркома товарища Колесова.

Но на самом деле о самом бронепоезде там достаточно мало. Все остальное - описание фоновых событий вокруг него, и в итоге две трети книги посвящено описанию гражданской войны в Туркестане, а точнее - Закаспийского и Актюбинского фронтов. Тема очень интересная, плодотворная, но в историографии слабо раскрытая. Изложение, надо сказать, неплохое, хотя и не блестящее. Язык автора суховат, имеет строго описательный характер. К минусам отнес бы огромные отступления от темы типа описания не только осады крепости Кушка, но даже ее современного состояния. Так как это вышло от Яузы, то у книги жирный минус - полное отсутствие справочного аппарата. Ни единой ссылки нет. Нет даже краткого списка библиографии, хотя автор ссылается и даже указывает среди источников классику - Тимошкова, Козлова, Эсенова, а также обильно цитирует воспоминания как Ревякина, так и беляка Литвинова. Читал он, судя по всему, и документы из фондов РВС Закапийского фронта.

Как очерк Закаспийского фронта вполне годится, ничего лучше в массовом доступе просто нет. Автор действительно изучал материал, изучил вполне хорошо, неплохо сравнил информацию обеих сторон и сделал интересные выводы по многим ключевым вопросам Закаспийского фронта - с которыми, конечно, местами можно и подискутировать. Подробно описаны география военного фронта, ход конфликта, сражения с их исходом, данные и оценки сторон и так далее. Освещены практически все важные моменты, хотя и не всегда на глубоком уровне. Так что автор, который иногда повторяет зады устаревшей информации типа "опасности" шпионской миссии Бейли и "агрессии" большевиков против бухарского эмира. Не в курсе он и некоторых других тонкостей британской интервенции, ну да ладно... В целом очерк хороший, грех жаловаться. Я, например, с интересом узнал, что колючая проволока, окружавшая станцию Каахка, реально была с электрическим током. Нет, это не рофл большевистских боевых командиров - англичане реально привезли морем генератор и топливо.

Издание снабжено невысокого качества фотографиями, которые однако укладываются в тему, и среди них немало малоизвестных. Ну или известных мало кому, как мне. Ну там англичане в Туркестане, большевики там же и т.д. А вот схем нет, да и карта всего одна или две. Есть еще приложения из личного архива Ревякина, включая его краткие воспоминания, но там мало интересного.

Для примера выложу один отрывочек, который касается униформистики.

Павел Ермолаев. Первый бронепоезд. От Двинска до Кушки. М.: Яуза-Каталог, 2019. С. 219-225.

К этому времени относится эпизод личного знакомства К.П. Ревякина с командующим Туркестанским Фронтом Михаилом Фрунзе.

В августе 1920 года на станцию Каган ночью прибыл поезд Командующего фронтом. В 6 утра Константин Ревякин был вызван к Фрунзе для доклада о состоянии бронепоезда. Вот как описывает дальнейшие события сам Ревякин.

«После доклада М.В. Фрунзе спросил меня - завтракал ли я. Я был очень смущен - и не знал, /219/ что ответить. М.В. Фрунзе меня выручил - повторил приглашение на завтра и сказал, что еще ему надо со мной поговорить. Затем позвонил - явился адъютант, которому он приказал относительно завтрака.

Когда принесли завтрак - М.В. Фрунзе пригласил Вал. Вл. Куйбышева и меня к столу. Я был все время страшно смущен, и тем, что находился среди таких больших людей и тем, что я был хуже их одет и при том они были в новой, только что установленной для Красной Армии форме, о которой мы слышали, но никогда не видели и сами не носили. Поэтому я очень часто бросал свой взгляд на рукава Командующего фронтом М.В. Фрунзе и т. Куйбышева, на которых были нашиты «погоны» с четырьмя ромбами. М.В. /220/ Фрунзе - очень наблюдательный человек, видимо обратил на это внимание. И не успели мы выпить по стакану (чая), как он мне заявил: «Товарищ Ревякин, я Вам приказываю снять гимнастерку». Я подумал, что он шутит, но страшно смутился и заявил, что «у меня белье чистое, товарищ Командующий». Но он с серьезным выражением лица опять повторил свой приказ. Тогда я вижу, что надо подчиниться - встал и стал снимать гимнастерку, предварительно сняв ремень и оружие, которое стал прятать в карман. И до того я был смущен, что вспотел весь, пока снимал гимнастерку. «Не бойтесь, никто вашего оружия у меня не тронет. А, впрочем, дайте его мне» - сказал М.В. Фрунзе и протянул ко мне руку. Я посмотрел ему в глаза - вижу, не шутит, и передал ему свой «наган». А сам думаю: «Ну и вляпался. Раздел, обезоружил и, наверно, сейчас прикажет арестовать».

И вдруг тов. Фрунзе берет трубку телефона, вызывает адъютанта и говорит ему: «Немедленно ко мне». Я после этого до того растерялся, что перестал снимать гимнастерку. Затем кое-как снял, вынул из карманов документы и спрятал их в карманы брюк. Смотрю, тов. Фрунзе наблюдает за мной серьезно и разбирает мой «Наган», а тов. Куйбышев смотрит то на меня, то на тов. Фрунзе с еле заметной улыбкой. Затем пришел адъютант. Тов. Фрунзе приказал ему взять /221/ мою гимнастерку и на ухо ему что-то сказал. Тот ответил короткое: «Есть», и ушел из вагона, унося мою гимнастерку. Тов. Фрунзе, все еще продолжая хмуриться, возвратил мне «Наган» и спросил меня - «Товарищ Ревякин, в таком ли порядке, как Ваш «Наган», Вы содержите пушки и пулеметы на бропоезде?»

Зная, что мой «Наган» чистый, хорошо смазан и в порядке, я ответил:

- Товарищ Командующий, я сперва проверяю чистоту и исправность оружия дальнего боя (т.е. орудий и пулеметов бронепоезда), а затем уже привожу в порядок личное оружие красноармейцев и свое.

На это тов. Фрунзе улыбаясь мне заявил:

- Сейчас Вас оденем, позавтракаем и проверим, так ли это. Все ли у Вас в порядке. /222/

Скоро адъютант принес мою гимнастерку и подал мне. Но когда я ее взял в руки и развернул, то с изумлением обнаружил, что это новая гимнастерка, нового образца».

Этот, на первый взгляд, анекдотичный эпизод показывает, насколько назрела, на тот момент, проблема отсутствия единой военной формы у частей Красной Армии Туркестана. Известно, что Фрунзе был крайне раздосадован и недоволен внешним видом бойцов Актюбинского и Закаспийского фронтов. В телеграмме Ленину от 24 марта 1920 г. Фрунзе докладывал о состоянии войск Туркестанской республики: «Все части представляют неописуемый сброд. Пограничная охрана отсутствует… Вооружение войск разнокалиберное. Таким образом, в военном отношении мы сейчас представляем ничтожество…» В связи с отсутствием поставок обмундирования из Центральной России Туркестанской Красной Армии приходилось использовать местные ресурсы. Красноармейцы донашивали остатки старой российской формы, интернационалисты щеголяли в мундирах и шинелях австрийской армии, бойцы из местного населения в национальной одежде - ватных халатах. В качестве иллюстрации плачевной ситуации с обмундирование можно привести, например, фразу их журнала заседаний Реввенсовета Закаспийского фронта от 27 октября 1919 года: «Ввиду совершенного отсутствия в данное время на фронте всякого зимнего обмундирования предложить начальнику [штаба /223/ армии] выделить из имеющегося запаса халатов 170 штук на фронт, 170 штук в Гинцбург и 280 - в хозяйственный отдел штаба армии для раздачи тем рабочим, которые сейчас совершенно раздеты и благодаря этому не могут выполнять нормально работы. Для удовлетворения нужд рабочих поездов распределить между последними 80 халатов по усмотрению начальника штаба армии, которому вменить в обязанность собрать необходимые для сего [заявки] от заведующих рабочими поездами». После взятия Асхабада, Красноводска и захвата британских интендантских складов войска фронта стали использовать английскую военную форму. Головные уборы также отличались разнообразием - от фуражек и папах, до бараньих шапок, британских панам и тропических шлемов. Следует также остановиться на военной символике Туркестанской республики. В силу описанных выше причин, из основных символов Красной Армии в Туркестане использовалось только красное знамя. Причем, зачастую на нем изображался двуглавый орел Временного правительства. Таким, например, было знамя Черняевского полка. Двуглавый орел использовался также на денежных знаках Туркреспублики, печатях Закаспийского фронта, причем, вплоть до 1920 г. и на печати Ташкентских курсов Красных Командиров и, вероятно, в целом в советских органах Туркестанской республики. На коллективных фото представителей командования Закаспийского фронта из архива Ревякина, красную звездочку /224/ мы видим только на фуражке председателя РевВоенСовета Паскуцкого.