Сатка. Часть 1: Старый город

Сатка - ещё один промышленный городок (42 тыс. жителей) в Челябинской области на пол-пути из показанных в прошлых частях Усть-Катава и Катава-Ивановска в Златоуст и Миасс. До поездки я откровенно не ждал от Сатки ничего хорошего, но Сатка оказалась городом, способным удивить. Состоит она из двух полностью обособленных друг от друга районов, затерянных посреди отвалов и карьеров, так что и рассказ о ней удобнее разбить пополам. В первой части - про Старую Сатку, где есть свой Кит Китыч и можно заглянуть в Дупло Орла.

Конкретно этот район я осматривал один, но за экскурсию в Сатку и Пороги спасибо местному Центру туризма и гостеприимства, а также ball-ka и vedmed1969, который меня с ними свёл и вообще два дня самоотверженно катал по Уралу.

Из Златоуста мы выехали на трассу М5 "Урал", горным участком которой водители давно уже пугают детей. Равнинный участок, откровенно говоря, тоже немногим лучше - две полосы, по которым фуры тянутся, как поезд-товарняк. В горах к этому добавляются многочисленные повороты и крутые склоны у обочин, и каков вклад этого участка в общероссийскую смертность от аварий - мне страшно даже представить. Вот и рядом с нами пошла на обгон длинномерная фура с белорусским номером, затем водитель понял, что идёт на столкновение и стал возвращаться на свою полосу, где в этот момент как раз находились мы... в общем, от аварии мы были на волосок. Разговоры о реконструкции М5 столь же актуальны и бесконечны, сколь и о реконструкции М1, ну а горами любоваться здесь может позволить себе только пассажир:

2.

Формально Сатка стоит в Европе, то есть в бассейне Волги. Фактически - где-то между частей света, в самой-самой глубине Южного Урала, который в отличие от северной части "хребта России" весьма широк. С юга к Сатке подходят мощные по уральским меркам хребты Нургуш и Зюраткуль, и хотя первый выше (1402м), второй - натурально, альтернативное название Сатки. Зюраткуль - это национальный парк в горах и красивейшее озеро на его территории, пожалуй самое популярное у челябинцев место отдыха после Тургояка. Но ещё "Зюраткуль" - это заправочные станции со сказочным дизайном, появляющиеся у дороги в окрестностях Сатки:

3.

А потом на смену горам вдруг приходят отвалы:

4.

Сатка по своему устройству более всего напоминает логотип с рериховского Знамени Мира - три маленьких кругах в большом: посреди гор - участок перекопанной, изуродованной земли с бездонными карьерами и уходящими к облакам отвалами, километров 10 в поперечнике, а на нём, вне прямой видимости друг от друга - два жилых района и пяток промзон. С юга индустриальную пустыню ограничивает пруд, вдоль которого проходит дорога, связующая Старую Сатку и Магнезит, в обиходе просто Посёлок. На выезде из первой ко второму - колоннада с девизом "Богатство, счастье, долголетие!", а за прудом в тени отвалов - завод, храм...

5.

...и что-то, с трудом поддающееся описанию:

6.

Дворцы, замки и остроги:

7.

Часовни, аквапарк и пиратский корабль:

8.

Словно фондохранилище Бога, оставившего здесь свои черновики... А рядом - прокопчённые и покосившиеся избы, столь типичные для Горнозаводского Урала:

9.

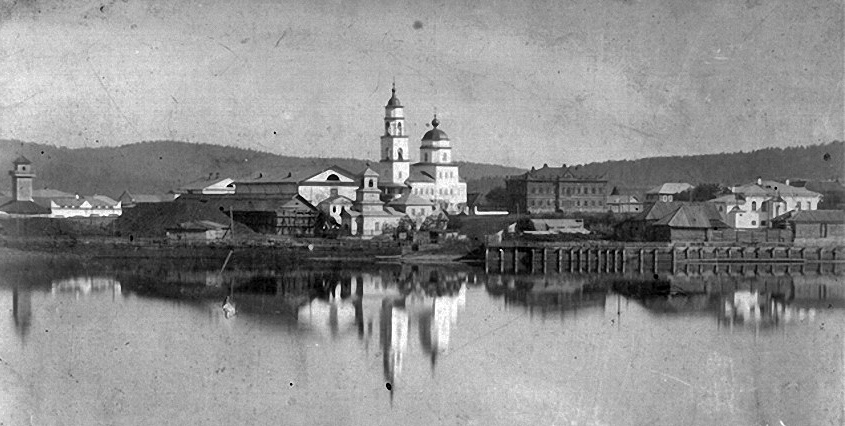

Как и соседние города, будь то Златоуст или два Катава, Сатка начиналась как завод - в том же 1756 году. Но только основал его человек с фамилией, в этих краях неожиданной - Александр Строганов из пожалуй самой знатной промышленной династии в истории России, вотчиной которой традиционно был нынешний Пермский край (см. Усолье, Ильинский). Попытка экспансии в обескровленные восстаниями (вернее, их подавлением) башкирские кочевья, судя по всему, не задалась: почти сразу Строганов продал заводу Иллариону Лугинину, а тот в 1770-х годах основал новый завод в Миассе и тут же продал Сатку московскому купцу Андрею Кнауфу. Словом, заводом никто толком не занимался, среди крепостных с 1760-х годов шло глухое брожение, и немудрено, что в 1773 году именно Сатка сделалась оплотом Пугачёвщины в Синегорье. На несколько месяцев здесь установилась своя власть, организованная по образцу казачьих вольниц, во главе Сатки встал атаман Кузнецов, а важнейшие соратники "мужицкого царя" начали здесь концентрировать силы. 30 мая 1774 году под Саткой произошло решающее сражение полковника Ивана Михельсона и башкирского тархана Салавата Юлаева. Повстанцы проиграли тот бой и отступали через леса и горы, а с ними ушли и рабочие, спалив завод и село. В общем, Сатка влачила жалкое существование, и в конце концов в 1811 году Кнауф продал её государству. Дальнейшая история Саткинского завода была вполне типичной: упадок к середине 19 века и реиндустриализация в ХХ веке... но с некоторой местной спецификой:

10.

Гигантские отвалы, каких не навалила бы даже Магнитка, остались конечно же не от чугунолитейного завода: с 1898-1901 годов основной специализацией Сатки, её местом в даже не российском, а мировом разделении труда стала добыча магнезита - сырья для огнеупорных материалов, и кажется, как раз из таких кирпичей сложены инсталляции с кадра выше. Именно к магнезитным рудникам подошла в 1906 году железнодорожная ветка, но она же вдохнула новую жизнь и в плавильный завод - на краснокирпичном корпусе с кадра выше видны даты "1916-18".

11.

Пассажирские поезда в Сатку вроде бы не ходят. Между вокзалом и заводом - памятник Серго Орджоникидзе 1920-х годов и конечно же, заводская плотина, от которой даже остались фрагменты чего-то исторического:

12.

На берегу пруда - старые лодки:

13.

Памятник жертвам репрессий:

13а.

Никольская церковь, строившаяся в 1913 году как храм единоверцев - старообрядцы обживали окрестные горы задолго до строительства заводов, и не последнюю роль сыграли в превращении Сатки в пугачёвский оплот.

14.

Новодельная часовенка в её дворе:

15.

Да монструозного вида конструкции чугунолитейного завода и словно придавленные ими к земле постройки заводской администрации. На Западе подобные заводы порой превращаются в музеи и даже берутся под охрану ЮНЕСКО, а этот - гудит, периодически дымит, и в воздухе вокруг него чувствуется тот особый запах тяжёлой индустрии, который вроде и не мерзок, но пускать его в свои лёгкие не хочется на самом что ни на есть подсознательном уровне:

16.

На самом деле всё не так уж архаично: чугунолитейный завод, работающий по технологиям столетней давности, в наше время бы просто не выжил, и с 2009 года, после простоя, угрозы закрытия и последующей реконструкции СЧПЗ уже не столько чугун делает, сколько ферросплавы на основе марганца. В своё время в Сатке немало шуму наделала делегация Габона, договорившаяся предоставить СЧПЗ месторождение бесплатно - то есть, за развитие в своих джунглях инфраструктуры. Ещё СЧПЗ работает как ТЭЦ, снабжая город теплом и электроэнергией, словом - не стоит судить о нём по ржавой домне:

17.

На кадре выше - дом управляющего (1849), а рядом с ним чугунная пушка тех же лет, которую здесь называют "демидовской":

18.

Хотя вот уж кого-кого, а "железных королей" Демидовых в этих краях не было отродясь. Такие орудия завод лил, скорее всего, в начале "казённого" периода - с потребительскими товарами справятся и частные предприятия, а вот производство оружия государство кому попало не доверит. Ещё одна пушка - по соседству, у местного краеведческого музея:

19.

В усайдингованном здании которого непросто опознать бывшую Троицкую церковь (1782-85) в столь типичном для Урала стиле русского барокко:

19а.

Надо заметить, традиция ломать храмы в Сатке давняя: первую деревянную часовню при заводе Лугинина сожгли отступавшие вместе с Пугачёвым повстанцы, и именно ей на замену был выстроен Троицкий храм. В 1930-х годах ему обкарнали купол и колокольню, а в слово "трапезная" вложили новый смысл - церковь стала заводской столовой. Дальше здание прошло весьма впечатляющая цепочка метаморфоз: в войну - школа снайперов, на волне Победы - Дом пионеров (1945-53), в застойное время - Кинотеатр имени Кирова (1956-1988), а в 1990 году, когда многие храмы возвращали прихожанам, здесь обосновался музей. Возможно, здание тогда сочли перестроенным необратимо, но думается, даже если оно вернётся РПЦ теперь, в Сатке за судьбу музея можно быть спокойным.

19б.

Невзрачная деревянная церковка с кадра выше - вероятно, предыдущее здание единоверческого храма. Дом с "крылышками", мелькавший на одном из прошлых кадров, узнаётся - это двухклассное училище (1894), ныне начальная школа №1. Куда делась ещё пара домов в стиле классицизма, каланча да второе здание с крылышками - не знаю, возможно были разрушены в Гражданскую войну: на месте их теперь сквер, а в нём типичный для Урала обелиск на братской могиле красноармейцев.

20.

Рядом с площадью - почтамт (1907, на кадре ниже) и ещё с пяток не зацепивших взгляд дореволюционных домиков, принадлежавших в основном местным купцам Алпатовым и Голубкиным. Города-заводы, или заводские посёлки царской России были вполне самодостаточной категорией населённых пунктов, с той разницей, что хозяйством в них не чиновники ведали, а заводские приказчики. Поэтому и исторические центры городов-заводов на Урале - вроде и не дотягивают до уездных городов, но и на разбогатевшие сёла не похожи. Сатка, пошедшая в рост на магнезите, уже в 1924 году стала ПГТ, а в 1937 - городом.

21.

Но строилась она в основном заново по ту сторону Карагайского карьера, и пол-квартала сталинок да пара кварталов пятиэтажек в Старом городе выглядят лишь его отголосками. Поднявшись по Советской улице из призаводской низины, я увидел грандиозную панораму отвалов:

22.

Ещё более впечатляющие виды открываются с окрестных дворов, и думается, те, кто едят картошку с этих огородов, звенят на металлоискателях и могут не бояться огня:

23.

Магнезитная пустыня тянется на десяток километров, пронизанная железными дорогами и затянутая пылью выработок:

24.

Отвалы наступают на дома, словно ползучие барханы. Это даже не метафора: под отвалами действительно погребена немалая часть дореволюционного посёлка, его предместье Ветлуга (название как бы намекает, откуда везли крепостных) с церковью Рождества Богородицы (1899-1903).

25.

И в сравнении с этим страшным промышленным величием, напоминающим планету Десса из "Через тернии к звёздам", чёрные домны чугуноплавильного завода смотрятся почти по-домашнему:

26.

Даже на коротком арбатике Комсомольской улицы лежат глыбы магнезитовой руды:

27.

Ближе к площади - квартал сталинок, одна из которых украшена парой рельефных надписей:

28.

Напротив - "сталинский" ДК Металлургов вида полузаброшенного, однако детишки на какие-то кружки и секции при мне заходили в его дверь стайками:

29.

А красноармеец в сквере перед ним какой-то подозрительно развесёлый. Это собственной персоной Василий Тёркин, или вернее Григорий Лаптев, солдат из Сатки, вдохновивший Твардовского. Вот только Тёркин - образ собирательный, и потому бессмертен, а Лаптев погиб в 1941 году под Киевом. Но кому-то из сослуживцев он, наверное, тогда помог не падать духом и потому - остаться в живых.

30.

На Комсомольской, её коротком проезжем участке между арбатом и площадью у завода, мой взгляд привлекло небольшое здание, в основе может быть ещё дореволюционное. Но современный его облик здорово напоминает те сказочные города на берегу или заправки "Зюраткуль" в окрестностях Сатки:

31.

Это - тоже "Зюраткуль", но - швейная фабрика. Или вернее - целое НПО, как те предприятия космической индустрии, над ведомственными музеями которых я бился в последние полгода. И шьют здесь не трусы и не сорочки, а армейские палатки, ремни для оружия, солдатские подсумки и даже бронежилеты:

31а.

Вензель на фронтоне расшифровывается как Китов Юрий Иванович, и с этой фабрики в 1992 году начинался путь наверх, пожалуй, самого колоритного жителя Сатки:

32.

Что тут было в начале - я не знаю, может быть ЧОП с экипировкой собственной производства, устойчивой к пулям городской братвы. Но поскольку нет в мире в более выгодного бизнеса, чем поставки армии, уральский Кит Китыч поднялся быстро. Ныне под брендом "Зюраткуль" он владеет сетью продуктовых магазинов и автозаправок, а по совместительству - строит в Саткинском районе сказочные города. Первой была Китова пристань в горах на озере Зюраткуль, но в 2012 году её наличие вдруг перестало устраивать национальный парк. Бизнесмен не стал лезть в бутылку, а добропорядочно снёс "уральский Диснейленд", скорее всего просто понимая, что правда - на его стороне. В итоге национальный парк потерял 2/3 турпотока, а директор его раз и навсегда остался человеком, отнявшим у народа сказку. Кит Китыч же спокойно спустился в город, где построил ещё два диснейленда на берегу заводского пруда:

33.

Тот Neverland на берегу зовётся "Сонькина Лагуна", и в разных интервью Юрий Китов о происхождении названия отвечает по-разному - то ли в честь любимой внучки Софьи, то ли в честь хитрой Соньки Золотой Ручки, здесь предстающей в обличии капитанши пиратов.

34.

Юрия Китова в Сатке лично знают многие, и мне его описывали как матершинника, балагура и шутника, который в разговоре ну вообще никак не выглядит олигархом даже и районного масштаба. Я, кажется, знаю этот типаж вечного подростка-непоседы с неуёмной энергией, искренней харизмой и не подлежащими удовлетворению амбициями. Такие часто берутся за предпринимательство, но вставать после падения они умеют обычно лучше, чем не падать, и потому так и крутятся годами на уровне многострадального российского малого бизнеса, поминутно артистично проклиная власть. Однако, просто по закону больших чисел, находятся порой и те, кто прорывается выше, и здесь сочетание могущества и непосредственности начинает творить чудеса.

34а.

Примерно вот такие:

35.

У Андрея Платонова был такой персонаж - старый рабочий Вощёв, что бродит по свету с мешком да собирает в него разные вещи: вдруг одна из них возьмёт да окажется Правдой? Вощёв был героем своей эпохи, а Китов с его деньгами и связями - своей. Поэтому в его резиденции мирно уживаются часовни и черти, монархи и Сталин, идолы и срамные фигуры. И не сам ли хозяин попал мне в кадр посреди своих сюрреалистических владений?

36.

Это в голове столичного интеллектуала любая идеология принимает форму религии с неколебимым набором догматов и чётко разграниченными Добром и Злом. А отсюда всё кажется проще, и Сталина с Царём-батюшкой роднит хотя бы то, что оба они были в нашей истории, ходили по нашей земле, вершили её судьбу, а кто прав из них, кто виноват - так история когда-нибудь потом рассудит. Или - скорее уравняет, как уравнивала сотни непримиримых врагов. Пусть и те стоят, и другие, и Правда если не за ними - то где-то промежду них.

37.

Подзапущенную пиратскую гавань сменят особняк. Это "Старый город" - ресторан, гостиница да собственная резиденция Китова:

38.

В одном из интервью Кит Китыч признался, что никогда не пользуется услугами дизайнеров - если захотелось ему что-то построить, то он просто рисует эскиз от руки да спускает подчинённым: "выполняйте!". И эти постройки я бы вообще не пытался мерять искусствоведческой эстетикой - это фактически наив в архитектуре, материализовавшиеся рисунки сказочных городов из детского альбома с фломастерами:

39.

Судя по всему, сталинист Китов где-то раздобыл себе дворянство - потому что на стене ни дать ни взять фамильный герб с Китом. А пушки - перед тем сквером с Тёркиным:

40.

Дальше начинается собственно "Сонькина Лагуна" - развлекательный комплекс, в апреле, увы, оказавшийся запертым. Теоретически, сюда и экскурсии есть, но я счёл, что и через забор видно немало:

41.

Как я понимаю, ощущение "фондохранилища" - от того, что немалую часть здешних артефактов Юрий Иваныч вывез из "Китовой пристани". Здесь есть действующие часовни и зачаток технического музея с "кукурузником", автомобилями и мотоциклами.

42.

Нет, слова бессильны описать всю эту феерию:

43.

44.

45.

46.

Дальним концом выходящую к покосившимся избам... К Китову в Сатке относятся по-разному, да и вряд ли у поднявшегося в 1990-х годах бизнесмена не найдётся скелетов в шкафу. Но вот не покидает меня образ дородного пыхтящего старосветского купчины с мясистыми ладонями и пышной бородой, на котором на самом деле и держалась Русь в лучшие века своей истории.

47.

Пиратский корабль на фоне отвалов, изб, грузовой станции и заводской плотины. "Эх, страна моя родная, край загадок и чудес..."

48.

Второй диснейленд стоит посреди озера на маленьком Козьем острове, и имеет звучное название Дупло Орла:

49.

-Что за фигня? - скажете вы, - Орлы же в дуплах не живут!

-Фигня! - посмеётся в ответ Кит Китыч, - но ты ведь её уже запомнил!

В дупле, кстати, можно переночевать.

50.

Но на этом сюрпризы Сатки не заканчиваются. В следующей части отправимся в Посёлок, где своего колорита не меньше.

ВОЛГО-УРАЛ-2018

Обзор поездки и оглавление серии.

Моя космическая программа. Контекст.

Саратовская область - см. оглавление!

Самарская область - см. оглавление!.

Челябинская область.

Кыштым.

Касли.

Миасс. Старый Город.

Миасс (Автозавод и Машгородок) и Златоуст (Машзавод).

Сатка. Старая Сатка.

Сатка. Магнезит.

Пороги.

Катав-Ивановск.

Усть-Катав.

Пензенская область - ещё не написана.