ИНСУЛЬТ. ПОСЛЕДСТВИЯ ИНСУЛЬТА

Какие бывают последствия инсульта?

Инсульт все переносят по-разному. Самыми частыми последствиями считаются парезы и параличи. Полную утрату произвольных движений называют параличом (плегией), частичную - парезом. Паралич является серьезным осложнением инсульта и может быть право- или левосторонним в зависимости от того, какое полушарие повреждено. При нем поражаются конечности (правые или левые), а также половина шеи и языка, что, естественно, нарушает речь и может привести даже к нарушению глотания. При параличе, тем не менее, могут быть сохранены понимание и мышление, если не пострадали зоны мозга, ответственные за общение.

Таким образом, тяжесть последствий инсульта или транзиторной ишемической атаки зависит от того, где в головном мозге произошло нарушение кровоснабжения или кровоизлияние. Мозг - это огромный вычислительный центр, где каждый отдел отвечает за работу определенных органов и систем. Это дирижер сложного оркестра нашего тела. Это центр управления всеми энергетическими и водными ресурсами страны. Например, если катастрофа произошла в области, отвечающей за движение правой руки, то эта рука будет обездвижена (парализована). Если повреждена область, воспринимающая сигналы о прикосновении к левой руке, то левая рука потеряет чувствительность. Нарушение функций сильнее выражено в первые часы после начала инсульта. Процесс восстановления после инсульта напоминает развитие младенца в первые месяцы и годы: сначала он учится координировать движения конечностей, затем - переворачиваться, садиться, вставать, ходить, усиливается контроль над выделительными функциями организма. Одновременно формируются и социальные навыки: развивается речь, человек учится самостоятельно есть, одеваться, умываться, осваивает телефон, электроприборы, дверные замки, обживает пространство квартиры.

Старая поговорка "нервные клетки не восстанавливаются" постепенно утратила свою актуальность приблизительно так же, как и идиома "все болезни от нервов". Если бы последнее утверждение было бы справедливым, это означало бы, например, что любая армия после месяца боевых действий полностью превращалась бы в походный лазарет. Ведь, по идее, столь мощный стресс, как реальный бой, должен был бы вызвать заболевания у всех, кто в нем участвовал. Но на самом деле такие явления отнюдь не носят столь массового характера. В мирной жизни также существует немало профессий, связанных с повышенными нервными нагрузками. Это - врачи «скорой помощи», работники сферы обслуживания, педагоги и пр. Среди представителей названных профессий, однако, нет всеобщей и обязательной заболеваемости.

Ранее считалось, что все остальные ткани организма обладают высокой регенерационной способностью, то есть их клетки делятся, замещая погибшие. Наиболее активно процесс регенерации идет в клетках эпителия и кроветворных органах (красный костный мозг). Но есть клетки, в которых гены, отвечающие за размножение делением, заблокированы. Помимо нейронов (нервных клеток) к таким клеткам относятся клетки сердечной мышцы.

Первое сообщение о нейрогенезе (образовании новых нервных клеток) появилось в 1962 году в престижном научном журнале "Science". Статья называлась "Формируются ли новые нейроны в мозге взрослых млекопитающих?". Ее автор, профессор Жозеф Олтман из Университета Пердью (США) с помощью электрического тока разрушил одну из структур мозга крысы (латеральное коленчатое тело) и ввел туда радиоактивное вещество, проникающее во вновь возникающие клетки. Через несколько месяцев ученый обнаружил новые радиоактивные нейроны в таламусе (участок переднего мозга) и коре головного мозга. В течение последующих семи лет Олтман опубликовал еще несколько работ, доказывающих существование нейрогенеза в мозге взрослых млекопитающих. Однако тогда, в 1960-е годы, его работы вызывали у нейробиологов лишь скепсис, их развития не последовало. Потом проводились опыты на птицах, амфибиях, мышах и крысах. К 2003 году стало известно, что нервные клетки не делятся. Искусственные попытки заставить их делиться приводили к тому, что нейроны умирали. По-видимому, сам по себе процесс деления является для них запрещенным, поскольку в противном случае нервная клетка не сможет выполнять свои функции, ведь ей нужно будет сначала утратить все контакты, а потом восстановить их. Поэтому принято говорить, что нервные клетки не восстанавливаются. Тем не менее, в нашем мозге существует процесс образования новых нервных клеток из клеток-предшественниц: каждый день в нашем мозгу образуются новые нервные клетки, которые затем мигрируют в те отделы мозга, где им суждено выполнять свою функцию. Однако до сих пор точно неизвестно, зачем нужен нейрогенез и какова функция новообразующихся нервных клеток. Тем не менее, медики активно используют такую функцию мозга как пластичность - способность клеток мозга брать на себя некоторые функции рядом расположенных клеток.

В большом оркестре никто не заменит барабанщика или арфистку, а вот если заболеет "вторая скрипка", то возможно что неискушенному слушателю дефект исполнения произведения будет незаметен. Конечно, врач, как и профессиональный музыкант, может обратить внимание на несоответствие "партитуры" и "исполнения", но обычные слушатели будут бурно аплодировать оптимистичному финалу пьесы. Скорость, с которой восстанавливаются нервные клетки, измерили шведские ученые из Каролинского института. Оказалось, что она может достигать 700 новых нейронов в день, а потери - 10 000 нейронов в сутки. Если принять на веру исследования Сюзанны Геркулано-Хаузел, нейробиолога из Федерального Университета Рио-де-Жанейро, то в мозгу у человека живут 86 миллиардов нейронов. Т.е. в год у человека появятся 255 тысяч новых нейронов, что составит 2-3 процента от общего количества нейронов. За этот же год клетки кожи у зрелого человека полностью обновятся 5-6 раз! Самым первым отделом мозга, где удалось достоверно доказать нейрогенез, стал участок, ответственный за обоняние. На сегодняшний момент известны еще 2 области активного прироста нейронов. Одна из них - зона памяти (гиппокамп). В другую (возможно) входит зона мозга, ответственная за движения. Этим объясняется частичное и полное восстановление со временем соответствующих функций после повреждения данного участка мозга.

Гибель клеток мозга вызывает специфическую реакцию окружающих их клеток, например "звездчатых клеток" - астроцитов или макрофагов. Эти клетки постоянно "поедают" (фагоцитируют, поглощают) продукты распада нейронов, нейтрализуют токсичные продукты распада, способствуя тем самым заживлению. Вместе с тем, астроцитарные клетки отвечают на повреждение сильной пролиферацией (значительным ростом). Пролиферация астроцитов приводит к образованию в месте травмы или ишемической гибели клеток мозга глиального рубца, который препятствует регенерации незначительно поврежденных, рядом расположенных нейронов. К сожалению, нервные клетки, лишенные привычных связей, тоже начинают атрофироваться и умирать. На месте гибели нейронов появляется соединительно-тканный рубец, пропитанный холестерином, как цементным раствором. Все дело в том, что поедая оболочку нервной клетки (миелин), макрофаги перерабатывают его в эфиры холестерина. А лишняя жидкость, выделившаяся из погибших клеток, скапливается и формирует кисту - жидкостный пузырек. Называются такие кисты рамолиционными и иногда рассасываются со временем. Поэтому последствия инсульта объясняются наличием кист, рубцовой ткани и атрофией прилежащих отделов мозга.

Встречаются и необычные последствия инсульта. После инсульта 49-летний бразилец, занимавший пост главы департамента крупной корпорации, начал странно вести себя - он не мог прекратить одаривать деньгами и подарками всех окружающих, включая совершенно незнакомых людей. В результате мужчине пришлось уйти с работы, так как он потерял способность разумно распоряжаться не только своими, но и чужими финансами. 61-летний уроженец Флориды, ветеран военно-морских сил США, полностью потерял память о своем прошлом и разучился говорить по-английски. Теперь он называет себя шведским именем, считает, что он швед и говорит только по-шведски. 45-летний житель Торонто возненавидел слова, написанные синим цветом, а музыкальная тема из фильмов о Джеймсе Бонде начала вызывать у него экстатические переживания. 53-летний лондонец, которого парализовало начиная с шеи - осталась лишь способность двигать головой и глазами, а также моргать. Его общение с миром осуществлялось сначала при помощи доски с буквами, которые он выбирал кивками и миганием, а затем с помощью специальной компьютерной программы, также основанной на движении век. Такое состояние называется "синдром запертого человека".

Последствия инсульта не всегда касаются только двигательной сферы.

Это одно из самых неприятных последствий - нарушение интеллекта - встречается довольно часто. Хорошо лишь то, что оно, как правило, носит временный характер. У человека нарушаются память, логика, речь и другие интеллектуальные функции. Он не может говорить, а иногда не в состоянии даже понимать речь. В результате поведение больного не соответствует общепринятым нормам, и уход за ним затруднен. Нужно проявлять незаурядную выдержку при уходе и всячески давать понять больному, что вы по-прежнему его любите, и готовы использовать любой шанс на выздоровление. Радуйтесь малейшему его успеху, говорите внятно, громко, но спокойно. Внимательно следите за движениями его глаз. Возможно, что нарушится также способность писать, читать и понимать написанное. К сожалению, человек с такими проявлениями болезни должен считаться недееспособным. Вам придется обратиться к нотариусу, чтобы он, на основании медицинских документов, оформил опеку над ним. У больного могут возникнуть не свойственные ему до болезни проявления эмоций, беспричинный смех или слезы (как следствие повреждения зоны мозга, ответственной за эмоции), и при этом человек сам не в силах понять причин своего состояния. Он сам страдает от раздражительности, возможных галлюцинаций, беспричинного беспокойства. Могут появиться эпилептические припадки, депрессия. Депрессия развивается более чем у половины перенесших инсульт пациентов. Проявляется она апатией, нежеланием заниматься восстановлением, агрессивностью, направленной на окружающих или на себя, уходом в себя, а иногда и мыслями о суициде. От окружающих в этом случае требуется максимум внимания и неукоснительное выполнение назначений врача.

Потеря чувствительности (анестезия) означает, что больной становится неспособным ощущать тепло, холод, прикосновение, вибрацию и боль на какой-нибудь одной стороне тела или в какой-нибудь конечности. Чаще всего это состояние сочетается с потерей контроля за мочеиспусканием и дефекацией. Нужно подобрать для больного удобный режим ношения урологических прокладок, мочеприемника, одноразовых подгузников. Также возможна и просто плохая координация движений. При этом человек не в силах удержать в руке даже легкие предметы, не может встать со стула, не может удержать равновесие, беспричинно падает. Часто сочетается с головокружением, шаткостью при ходьбе, неустойчивостью. Возможно, что сначала ему придется ходить со специальными ходунками или опорной тростью, имеющей три или четыре "ножки" и способной устойчиво стоять. Нужно объяснить больному, что Трость, ходунки, подгузники или прокладки - это всего лишь "протезы", подобные зубным протезам, к ним необходимо привыкнуть, и тогда улучшение качества жизни от их применения превысит возможные временные неудобства. Пол-мира носит зубные протезы, масса людей пользуются линзами и очками, женщины наклеивают искусственные ногти и вставляют силикон для красоты. Протезы - это не только искусственные ноги и пластмассовые руки. Протезы - это средства реабилитации. Нужно просто научиться ими пользоваться, и уход за больным значительно облегчится и не будет доставлять столько сложностей для ухаживающих, как раньше.

Порой бывает и так, что больной может читать только правую половину книжной страницы и есть только с правой стороны тарелки, как бы не видя левой стороны (при инсульте правого полушария) и наоборот. Нужно постоянно следить за больным и по возможности не оставлять его одного надолго, чтобы он не причинил себе случайно какого-нибудь физического вреда. Особенно настойчиво необходимо заниматься с пациентом в первые 2-3 месяца после перенесенного инсульта, не пропуская ни дня и постепенно увеличивая нагрузку.

Какие бывают осложнения инсульта?

Конечно, пролежни. Это, пожалуй, самое распространенное осложнение. Ведь если человек лежит в постели неподвижно пли почти неподвижно, то неизбежно на его бедрах, ягодицах, крестце, локтях и пятках появляются размытые участки синюшно-красного цвета, на которых потом развивается некроз, то есть омертвение тканей. А это очень и очень неприятная и болезненная вещь, избавиться от которой можно только в результате долгих и сложных процедур. Поэтому лучше всего пролежни предупреждать. Для этого нужно не так уж много. Не реже чем через каждые 4 часа менять положение тела и внимательно следить, чтобы на постельном и нижнем белье не было складок, швов, соприкасающихся с телом; чтобы в постели не было крошек пищи и иных посторонних предметов. Кроме того, пролежни может спровоцировать и повышенная влажность. Впрочем, при угрозе появления пролежней, кроме соблюдения гигиены, могут помочь и такие простые приспособления, как надувной круг (можно обыкновенный детский для плавания, только без всяких резиночек, лямочек и украшений) или резиновое судно. Их подкладывают под крестец и копчик или под лопатки, покрыв предварительно выглаженной простынкой. Обычно рекомендуют такое народное средство для предупреждения пролежней как матрас, набитый высушенным сеном, и смазывание мест возможных пролежней камфарным спиртом. Но правильнее, конечно, будет пользоваться противопролежневыми матрасами и подушками, а также одноразовым впитывающим бельем (пеленками, подгузниками).

Гипостатическая пневмония. Если предыдущее осложнение - одни из самых распространенных, то это, пожалуй, одно из самых грозных осложнений. А вызвать его может, казалось бы, совершенно не имеющее к этому никакого отношения нарушение способности кашлять и отхаркивать мокроту. Однако мокрота, накапливаясь в легких, инфицируется и приводит к воспалению, особенно если больной лежит совсем неподвижно. Чтобы избегать этого, нужно периодически поднимать больного в сидячее положение и обеспечивать ему максимальный доступ свежего воздуха. Можно просить больного надувать шарики или пускать мыльные пузыри.

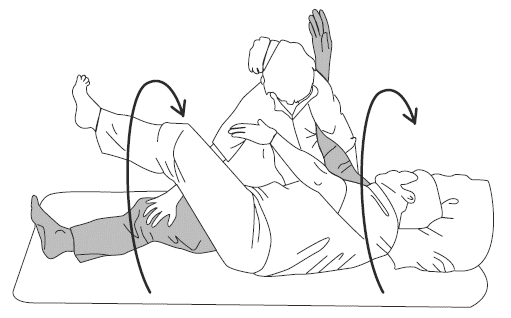

Тромбоз и тромбоэмболия артерий. Это наиболее опасное осложнение, которое может привести даже к смерти. Парализованные конечности неизбежно начинают постепенно отекать, а за отеком может скрываться тромбоз вен. Риск воспаления вен резко повышается. И если тромб из вены попадет с током крови в легочную артерию - это может привести к практически мгновенной смерти. Это тромбоэмболия легочной артерии. Так что необходимо всячески стимулировать движение конечностей, несмотря даже на сильные боли и затруднения, когда суставы не хотят сгибаться. Надо осторожно и аккуратно помочь больному в этом. Но всегда помните, что не только при специальном сгибании конечностей, но и при обслуживании больного (переодевание, поднимание, перевертывание) может произойти подвывих суставов. Поэтому будьте предельно осторожны.

Проанализировав собранные за последние 20 лет данные о количестве инсультов в 187 странах мира, ученые из Технологического университета Окленда пришли к выводу, что к 2030 году число перенесших инсульт людей удвоится и достигнет 200 миллионов человек. Это же касается и числа смертельных исходов, которых через 16 лет также станет в два раза больше. Эти данные приводит британский медицинский журнал The Lancet, опираясь на опубликованное в нем исследование новозеландских медиков. Особенно серьезное беспокойство у медиков вызвал тот факт, что увеличение числа пострадавших от инсульта наблюдается как среди людей пожилых, так и среди молодежи. А через 20 лет инсульты у людей молодых и представителей среднего возраста и вовсе составят половину всех случаев заболевания.

отсюда

Инсульт все переносят по-разному. Самыми частыми последствиями считаются парезы и параличи. Полную утрату произвольных движений называют параличом (плегией), частичную - парезом. Паралич является серьезным осложнением инсульта и может быть право- или левосторонним в зависимости от того, какое полушарие повреждено. При нем поражаются конечности (правые или левые), а также половина шеи и языка, что, естественно, нарушает речь и может привести даже к нарушению глотания. При параличе, тем не менее, могут быть сохранены понимание и мышление, если не пострадали зоны мозга, ответственные за общение.

Таким образом, тяжесть последствий инсульта или транзиторной ишемической атаки зависит от того, где в головном мозге произошло нарушение кровоснабжения или кровоизлияние. Мозг - это огромный вычислительный центр, где каждый отдел отвечает за работу определенных органов и систем. Это дирижер сложного оркестра нашего тела. Это центр управления всеми энергетическими и водными ресурсами страны. Например, если катастрофа произошла в области, отвечающей за движение правой руки, то эта рука будет обездвижена (парализована). Если повреждена область, воспринимающая сигналы о прикосновении к левой руке, то левая рука потеряет чувствительность. Нарушение функций сильнее выражено в первые часы после начала инсульта. Процесс восстановления после инсульта напоминает развитие младенца в первые месяцы и годы: сначала он учится координировать движения конечностей, затем - переворачиваться, садиться, вставать, ходить, усиливается контроль над выделительными функциями организма. Одновременно формируются и социальные навыки: развивается речь, человек учится самостоятельно есть, одеваться, умываться, осваивает телефон, электроприборы, дверные замки, обживает пространство квартиры.

Старая поговорка "нервные клетки не восстанавливаются" постепенно утратила свою актуальность приблизительно так же, как и идиома "все болезни от нервов". Если бы последнее утверждение было бы справедливым, это означало бы, например, что любая армия после месяца боевых действий полностью превращалась бы в походный лазарет. Ведь, по идее, столь мощный стресс, как реальный бой, должен был бы вызвать заболевания у всех, кто в нем участвовал. Но на самом деле такие явления отнюдь не носят столь массового характера. В мирной жизни также существует немало профессий, связанных с повышенными нервными нагрузками. Это - врачи «скорой помощи», работники сферы обслуживания, педагоги и пр. Среди представителей названных профессий, однако, нет всеобщей и обязательной заболеваемости.

Ранее считалось, что все остальные ткани организма обладают высокой регенерационной способностью, то есть их клетки делятся, замещая погибшие. Наиболее активно процесс регенерации идет в клетках эпителия и кроветворных органах (красный костный мозг). Но есть клетки, в которых гены, отвечающие за размножение делением, заблокированы. Помимо нейронов (нервных клеток) к таким клеткам относятся клетки сердечной мышцы.

Первое сообщение о нейрогенезе (образовании новых нервных клеток) появилось в 1962 году в престижном научном журнале "Science". Статья называлась "Формируются ли новые нейроны в мозге взрослых млекопитающих?". Ее автор, профессор Жозеф Олтман из Университета Пердью (США) с помощью электрического тока разрушил одну из структур мозга крысы (латеральное коленчатое тело) и ввел туда радиоактивное вещество, проникающее во вновь возникающие клетки. Через несколько месяцев ученый обнаружил новые радиоактивные нейроны в таламусе (участок переднего мозга) и коре головного мозга. В течение последующих семи лет Олтман опубликовал еще несколько работ, доказывающих существование нейрогенеза в мозге взрослых млекопитающих. Однако тогда, в 1960-е годы, его работы вызывали у нейробиологов лишь скепсис, их развития не последовало. Потом проводились опыты на птицах, амфибиях, мышах и крысах. К 2003 году стало известно, что нервные клетки не делятся. Искусственные попытки заставить их делиться приводили к тому, что нейроны умирали. По-видимому, сам по себе процесс деления является для них запрещенным, поскольку в противном случае нервная клетка не сможет выполнять свои функции, ведь ей нужно будет сначала утратить все контакты, а потом восстановить их. Поэтому принято говорить, что нервные клетки не восстанавливаются. Тем не менее, в нашем мозге существует процесс образования новых нервных клеток из клеток-предшественниц: каждый день в нашем мозгу образуются новые нервные клетки, которые затем мигрируют в те отделы мозга, где им суждено выполнять свою функцию. Однако до сих пор точно неизвестно, зачем нужен нейрогенез и какова функция новообразующихся нервных клеток. Тем не менее, медики активно используют такую функцию мозга как пластичность - способность клеток мозга брать на себя некоторые функции рядом расположенных клеток.

В большом оркестре никто не заменит барабанщика или арфистку, а вот если заболеет "вторая скрипка", то возможно что неискушенному слушателю дефект исполнения произведения будет незаметен. Конечно, врач, как и профессиональный музыкант, может обратить внимание на несоответствие "партитуры" и "исполнения", но обычные слушатели будут бурно аплодировать оптимистичному финалу пьесы. Скорость, с которой восстанавливаются нервные клетки, измерили шведские ученые из Каролинского института. Оказалось, что она может достигать 700 новых нейронов в день, а потери - 10 000 нейронов в сутки. Если принять на веру исследования Сюзанны Геркулано-Хаузел, нейробиолога из Федерального Университета Рио-де-Жанейро, то в мозгу у человека живут 86 миллиардов нейронов. Т.е. в год у человека появятся 255 тысяч новых нейронов, что составит 2-3 процента от общего количества нейронов. За этот же год клетки кожи у зрелого человека полностью обновятся 5-6 раз! Самым первым отделом мозга, где удалось достоверно доказать нейрогенез, стал участок, ответственный за обоняние. На сегодняшний момент известны еще 2 области активного прироста нейронов. Одна из них - зона памяти (гиппокамп). В другую (возможно) входит зона мозга, ответственная за движения. Этим объясняется частичное и полное восстановление со временем соответствующих функций после повреждения данного участка мозга.

Гибель клеток мозга вызывает специфическую реакцию окружающих их клеток, например "звездчатых клеток" - астроцитов или макрофагов. Эти клетки постоянно "поедают" (фагоцитируют, поглощают) продукты распада нейронов, нейтрализуют токсичные продукты распада, способствуя тем самым заживлению. Вместе с тем, астроцитарные клетки отвечают на повреждение сильной пролиферацией (значительным ростом). Пролиферация астроцитов приводит к образованию в месте травмы или ишемической гибели клеток мозга глиального рубца, который препятствует регенерации незначительно поврежденных, рядом расположенных нейронов. К сожалению, нервные клетки, лишенные привычных связей, тоже начинают атрофироваться и умирать. На месте гибели нейронов появляется соединительно-тканный рубец, пропитанный холестерином, как цементным раствором. Все дело в том, что поедая оболочку нервной клетки (миелин), макрофаги перерабатывают его в эфиры холестерина. А лишняя жидкость, выделившаяся из погибших клеток, скапливается и формирует кисту - жидкостный пузырек. Называются такие кисты рамолиционными и иногда рассасываются со временем. Поэтому последствия инсульта объясняются наличием кист, рубцовой ткани и атрофией прилежащих отделов мозга.

Встречаются и необычные последствия инсульта. После инсульта 49-летний бразилец, занимавший пост главы департамента крупной корпорации, начал странно вести себя - он не мог прекратить одаривать деньгами и подарками всех окружающих, включая совершенно незнакомых людей. В результате мужчине пришлось уйти с работы, так как он потерял способность разумно распоряжаться не только своими, но и чужими финансами. 61-летний уроженец Флориды, ветеран военно-морских сил США, полностью потерял память о своем прошлом и разучился говорить по-английски. Теперь он называет себя шведским именем, считает, что он швед и говорит только по-шведски. 45-летний житель Торонто возненавидел слова, написанные синим цветом, а музыкальная тема из фильмов о Джеймсе Бонде начала вызывать у него экстатические переживания. 53-летний лондонец, которого парализовало начиная с шеи - осталась лишь способность двигать головой и глазами, а также моргать. Его общение с миром осуществлялось сначала при помощи доски с буквами, которые он выбирал кивками и миганием, а затем с помощью специальной компьютерной программы, также основанной на движении век. Такое состояние называется "синдром запертого человека".

Последствия инсульта не всегда касаются только двигательной сферы.

Это одно из самых неприятных последствий - нарушение интеллекта - встречается довольно часто. Хорошо лишь то, что оно, как правило, носит временный характер. У человека нарушаются память, логика, речь и другие интеллектуальные функции. Он не может говорить, а иногда не в состоянии даже понимать речь. В результате поведение больного не соответствует общепринятым нормам, и уход за ним затруднен. Нужно проявлять незаурядную выдержку при уходе и всячески давать понять больному, что вы по-прежнему его любите, и готовы использовать любой шанс на выздоровление. Радуйтесь малейшему его успеху, говорите внятно, громко, но спокойно. Внимательно следите за движениями его глаз. Возможно, что нарушится также способность писать, читать и понимать написанное. К сожалению, человек с такими проявлениями болезни должен считаться недееспособным. Вам придется обратиться к нотариусу, чтобы он, на основании медицинских документов, оформил опеку над ним. У больного могут возникнуть не свойственные ему до болезни проявления эмоций, беспричинный смех или слезы (как следствие повреждения зоны мозга, ответственной за эмоции), и при этом человек сам не в силах понять причин своего состояния. Он сам страдает от раздражительности, возможных галлюцинаций, беспричинного беспокойства. Могут появиться эпилептические припадки, депрессия. Депрессия развивается более чем у половины перенесших инсульт пациентов. Проявляется она апатией, нежеланием заниматься восстановлением, агрессивностью, направленной на окружающих или на себя, уходом в себя, а иногда и мыслями о суициде. От окружающих в этом случае требуется максимум внимания и неукоснительное выполнение назначений врача.

Потеря чувствительности (анестезия) означает, что больной становится неспособным ощущать тепло, холод, прикосновение, вибрацию и боль на какой-нибудь одной стороне тела или в какой-нибудь конечности. Чаще всего это состояние сочетается с потерей контроля за мочеиспусканием и дефекацией. Нужно подобрать для больного удобный режим ношения урологических прокладок, мочеприемника, одноразовых подгузников. Также возможна и просто плохая координация движений. При этом человек не в силах удержать в руке даже легкие предметы, не может встать со стула, не может удержать равновесие, беспричинно падает. Часто сочетается с головокружением, шаткостью при ходьбе, неустойчивостью. Возможно, что сначала ему придется ходить со специальными ходунками или опорной тростью, имеющей три или четыре "ножки" и способной устойчиво стоять. Нужно объяснить больному, что Трость, ходунки, подгузники или прокладки - это всего лишь "протезы", подобные зубным протезам, к ним необходимо привыкнуть, и тогда улучшение качества жизни от их применения превысит возможные временные неудобства. Пол-мира носит зубные протезы, масса людей пользуются линзами и очками, женщины наклеивают искусственные ногти и вставляют силикон для красоты. Протезы - это не только искусственные ноги и пластмассовые руки. Протезы - это средства реабилитации. Нужно просто научиться ими пользоваться, и уход за больным значительно облегчится и не будет доставлять столько сложностей для ухаживающих, как раньше.

Порой бывает и так, что больной может читать только правую половину книжной страницы и есть только с правой стороны тарелки, как бы не видя левой стороны (при инсульте правого полушария) и наоборот. Нужно постоянно следить за больным и по возможности не оставлять его одного надолго, чтобы он не причинил себе случайно какого-нибудь физического вреда. Особенно настойчиво необходимо заниматься с пациентом в первые 2-3 месяца после перенесенного инсульта, не пропуская ни дня и постепенно увеличивая нагрузку.

Какие бывают осложнения инсульта?

Конечно, пролежни. Это, пожалуй, самое распространенное осложнение. Ведь если человек лежит в постели неподвижно пли почти неподвижно, то неизбежно на его бедрах, ягодицах, крестце, локтях и пятках появляются размытые участки синюшно-красного цвета, на которых потом развивается некроз, то есть омертвение тканей. А это очень и очень неприятная и болезненная вещь, избавиться от которой можно только в результате долгих и сложных процедур. Поэтому лучше всего пролежни предупреждать. Для этого нужно не так уж много. Не реже чем через каждые 4 часа менять положение тела и внимательно следить, чтобы на постельном и нижнем белье не было складок, швов, соприкасающихся с телом; чтобы в постели не было крошек пищи и иных посторонних предметов. Кроме того, пролежни может спровоцировать и повышенная влажность. Впрочем, при угрозе появления пролежней, кроме соблюдения гигиены, могут помочь и такие простые приспособления, как надувной круг (можно обыкновенный детский для плавания, только без всяких резиночек, лямочек и украшений) или резиновое судно. Их подкладывают под крестец и копчик или под лопатки, покрыв предварительно выглаженной простынкой. Обычно рекомендуют такое народное средство для предупреждения пролежней как матрас, набитый высушенным сеном, и смазывание мест возможных пролежней камфарным спиртом. Но правильнее, конечно, будет пользоваться противопролежневыми матрасами и подушками, а также одноразовым впитывающим бельем (пеленками, подгузниками).

Гипостатическая пневмония. Если предыдущее осложнение - одни из самых распространенных, то это, пожалуй, одно из самых грозных осложнений. А вызвать его может, казалось бы, совершенно не имеющее к этому никакого отношения нарушение способности кашлять и отхаркивать мокроту. Однако мокрота, накапливаясь в легких, инфицируется и приводит к воспалению, особенно если больной лежит совсем неподвижно. Чтобы избегать этого, нужно периодически поднимать больного в сидячее положение и обеспечивать ему максимальный доступ свежего воздуха. Можно просить больного надувать шарики или пускать мыльные пузыри.

Тромбоз и тромбоэмболия артерий. Это наиболее опасное осложнение, которое может привести даже к смерти. Парализованные конечности неизбежно начинают постепенно отекать, а за отеком может скрываться тромбоз вен. Риск воспаления вен резко повышается. И если тромб из вены попадет с током крови в легочную артерию - это может привести к практически мгновенной смерти. Это тромбоэмболия легочной артерии. Так что необходимо всячески стимулировать движение конечностей, несмотря даже на сильные боли и затруднения, когда суставы не хотят сгибаться. Надо осторожно и аккуратно помочь больному в этом. Но всегда помните, что не только при специальном сгибании конечностей, но и при обслуживании больного (переодевание, поднимание, перевертывание) может произойти подвывих суставов. Поэтому будьте предельно осторожны.

Проанализировав собранные за последние 20 лет данные о количестве инсультов в 187 странах мира, ученые из Технологического университета Окленда пришли к выводу, что к 2030 году число перенесших инсульт людей удвоится и достигнет 200 миллионов человек. Это же касается и числа смертельных исходов, которых через 16 лет также станет в два раза больше. Эти данные приводит британский медицинский журнал The Lancet, опираясь на опубликованное в нем исследование новозеландских медиков. Особенно серьезное беспокойство у медиков вызвал тот факт, что увеличение числа пострадавших от инсульта наблюдается как среди людей пожилых, так и среди молодежи. А через 20 лет инсульты у людей молодых и представителей среднего возраста и вовсе составят половину всех случаев заболевания.

отсюда