Зоопарк мелового периода, часть третья. Все остальные

Происхождение птиц (10% всех меловых родов) смутно и туманно, птицы мелового периода не были единой группой, сюда входили несколько очень похожих, но неродственных отрядов, произошедших от совершенно разных предков. Некоторые меловые птицы, несомненно, являются предками современных птиц, так, уже в меловом периоде появились утки, полулапчатые гуси, гагары и ржанки, почти не отличающиеся от современных версий этих птиц. Другие меловые птицы - тупиковые ветви эволюции. Классификация птиц мелового периода весьма мутна и противоречива, поэтому рассмотрим их всех скопом. Большинство меловых птиц имели почти современный вид, лишь у некоторых встречались зубы в клюве и другие архаичные черты. Размеры меловых птиц варьировались от 4 см до 1.5 м в длину, вес - от нескольких граммов до нескольких килограммов.

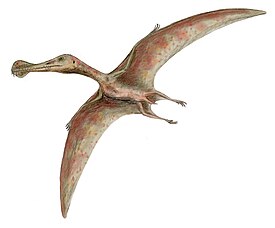

Птерозавры (7% всех родов) в меловом периоде постепенно вытеснялись из мелкоразмерных экологических ниш птицами, но в экологических нишах средних и больших летающих животных доминировали почти безраздельно. Рамфоринхи вымерли в самом начале мелового периода, остались только птеродактили - бесхвостые птерозавры с широкими крыльями и сильно вытянутой головой, почти все виды питались рыбой, как современные чайки, бакланы и альбатросы. Классификация меловых птеродактилей весьма сложна и запутанна, мы не будем вдаваться в то, кто кому больший родственник, а просто рассмотрим все семейства подряд, от как бы более примитивных к как бы более продвинутым. Итак, первое семейство птеродактилей - истиодактилиды с утиными клювами, внутри которых прятались зубы (размах крыльев 2.5-5 м):

Орнитохейриды (размах крыльев 1.35-12 м) отличались характерным вертикальным гребнем на конце клюва, гигантскому орнитохейрусу (на последней картинке) посвящена целая серия «Прогулок с динозаврами».

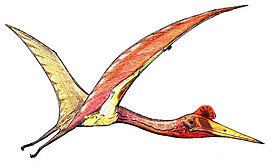

Птеранодонтиды (размах крыльев 2-9 м) отличались большим и иногда причудливым гребнем на голове. Возможно, этот гребень мог служить креплением для кожистого паруса, позволявшего плывущему птеродактилю не грести лапами, как утка, а плыть под парусом, как яхта, экономя силы. У птеранодонов (на второй картинке) гребни самцов были больше, чем у самок, при этом гребни самцов-подростков не отличались от гребней взрослых самок, что, возможно, приводило к массовой педерастии.

Ктеночазматоиды (размах крыльев 1-5.5 м, вес до 15 кг) - сравнительно небольшие птеродактили, тоже с зубами. Среди них интересен птеродаустро (на второй картинке), также известный как фламинго-птеродактиль. Этот птеродактиль, подобно фламинго, бродил по мелководьям, процеживал воду через большой клюв и отфильтровывал рачков, которых ел. Вероятно, этот птеродактиль тоже был розовым (фламинго получают розовый пигмент с пищей, естественная окраска у них белая).

Джунгариптероиды (размах крыльев до 3.5 м) имели характерные клювы - длинные и острые на конце, но прочные и массивные у основания. Скорее всего, джунгариптероиды специализировались на поедании моллюсков, крабов, морских ежей и других подобных животных, острый конец клюва служил для выковыривания добычи из-под камней, мощное основание клюва с крупными зубами - для разгрызания панциря. Среди джунгароптероидов выделяется немиколоптерус (на последней картинке), переселившийся в лес, уменьшившийся до размеров воробья, и практически неотличимый от маленькой птички. Этот птеродактиль, однако, быстро вымер, не выдержав конкуренции с настоящими маленькими птичками.

Тапежариды (размах крыльев от 94 см до 5 м) отличались огромным (до 1 м) гребнем-парусом на голове.

Аждархиды (размах крыльев 1.1-14 м, вес до 250 кг) - наиболее продвинутые морские птеродактили с длинными беззубыми клювами и аэродинамически идеальной формой тела, они были адаптированы к долгим перелетам над морем заметно лучше, чем современные бакланы и альбатросы. Некоторые небольшие аждархиды, возможно, питались не рыбой в море, а фруктами в лесах. Кецалькоатль (на третьей картинке) был крупнейшим летающим существом всех времен, впрочем, летал он не очень хорошо, он вел образ жизни аиста, а не альбатроса.

s

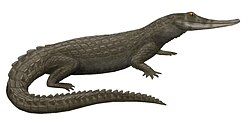

На этом тема птерозавров полностью исчерпана, перейдем к последней большой группе меловых архозавров - крокодиломорфам, к ним относятся 7% всех меловых родов. Маленькие (около 1 м) примитивные протозухи постепенно вымирали, но все-таки дожили до конца мелового периода.

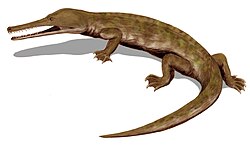

Морские талатозухи (3-6 м в длину) вымерли в самом начале мела.

Место протозухов и ранее вымерших сфенозухов заняли нотозухи - тоже сухопутные крокодилы, но чуть-чуть более продвинуто устроенные. В длину нотозухи достигали от 70 см до 4 м. Некоторые нотозухи перестали быть хищниками, так, марилиазух и симозух (на второй и третьей картинках) в основном употребляли в пищу фрукты, орехи и корнеплоды, были среди нотозухов и полностью растительноядные виды. Армадиллозух (на пятой картинке) представлял собой мезозойский аналог современного броненосца (армадилло).

Маленькие пейрозавриды отделились от нотозухов в конце мелового периода и заняли экологическую нишу лисиц и шакалов:

Про семейство атопозавридов википедия ничего не сообщает, кроме того, что такое семейство было.

Неозухи (от 60 см до 10 м в длину) - предки современных крокодилов. Крокодилы как крокодилы, ничего особенного, разве что мелкие виды еще не успели проиграть эволюционную битву выдрам и ондатрам. 10-метровый стоматозух (на последнй картинке) отказался от хищного образа жизни и стал питаться планктоном, как киты, но только не в океане, а в реках и озерах. Возможно, стоматозухов ели спинозавры. В первой половине мелового периода от неозухов отделились эузухи - непосредственные предки современных крокодилов, они имели вторичное нёбо и уже в меловом периоде разделились на истинных крокодилов и аллигаторов.

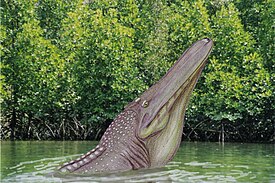

На этом перечень меловых архозавроморфов почти исчерпан. Чтобы исчерпать его окончательно, осталось упомянуть отдельно стоящий отряд небольших водных рептилий choristodera (от 50 см до 1.8 м, от 500 г до 20 кг). Происхождение и родственные связи этого отряда остаются загадкой для палеонтологов. Хифалозавр (на первой картинке) прославился тем, что среди обнаруженных учеными окаменевших представителей этого вида попался один урод с двумя головами. Это самый древний известный случай такого уродства. Хористодеры благополучно пережили глобальную катастрофу в конце мелового периода, они вымерли гораздо позже.

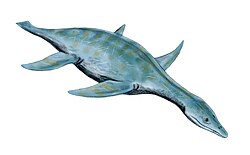

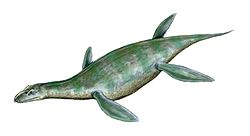

Теперь перейдем к лепидозавроморфам, составлявшим в меловом периоде 7% всех родов. Как и раньше, самый большой их надотряд - морские завроптеригии (4% всех меловых родов). Среди меловых завроптеригий львиную долю составляли плезиозавры с длинными шеями и маленькими головами, питавшиеся мелкой рыбой и моллюсками. Они не могли быстро плавать, но были очень маневренны, а их маленькая голова на очень длинной шее затрудняла их своевременное обнаружение косяком добычи - рыбы видели только маленькую голову, а огромное тело терялось вдали. Плезиозавры послужили прототипом лохнесского чудовища, но, в отличие от этого мифического персонажа, они не могли высоко высовывать головы из воды и глазеть по сторонам, это примерно как для плывущего человека высунуться из воды по пояс и осмотреться. Вероятно, большинство плезиозавров были живородящими. Самое большое семейство меловых плезиозавров - эласмозавриды (7-20 м, до 14 т). Либонектес (на третьей картинке) отличался очень жесткой шеей, неподвижной почти на всю длину, гибкость сохранял лишь передний конец шеи, около самой головы. На последней картинке плезиозавр - жертва, а не охотник.

Поликотелоиды (3-6 м) отличались более короткими шеями и более крупными головами.

Были в меловом периоде и другие плезиозавры (до 7 м в длину):

Короткошеие и большеголовые плиозавры сильно сдали позиции, известно лишь около десяти их родов, живших в меловом периоде. В длину они достигали 2.5-12.8 м.

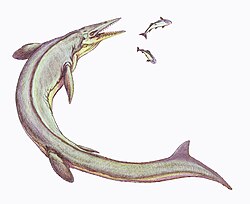

Вторая и последняя большая группа меловых лепидозавроморфов (3% всех родов) - чешуйчатые рептилии. Примерно половину их родов в меловом периоде составляли мозазавры - очень крупные морские ящерицы, они заняли экологическую нишу морских крокодилов юрского периода. Это были весьма агрессивные животные - у многих мозазавров на костях обнаруживаются следы заживших переломов и укусов, явно полученных в драках с себе подобными. Кратко рассмотрим основные подсемейства семейства мозазавров. Мозазаврины (2-15 м в длину) считаются типичными, как бы эталонными мозазаврами, занимающими среднее положение по большиству характеристик.

Плиоплатикарпины (до 7 м) - относительно небольшие мозазавры, они питались мелкой рыбой и моллюсками.

Тилозаврины (до 17 м) - крупнейшие из мозазавров. Они охотились на самую крупную добычу, хайнозавр (на первой картинке) ел даже морских черепах. Для одного экземпляра тилозавра (на второй картинке) точно известно, что он съел непосредственно перед смертью: акулу, несколько костных рыб, птицу геспеорнис (типа пингвина) и маленького мозазавра другого вида.

Другие мозазавры (2.65-4 м в длину):

Вторая половина родов чешуйчатых рептилий мелового периода - ящерицы, а также только что отделившиеся от них змеи и двуходки. На первой картинке изображен первый варан каганайас (до 1 м вместе с хвостом), на второй - xianglong - одна из первых игуан, освоившая планирующий полет с дерева на дерево.

Ихтиозавры на протяжении мелового периода постепенно вымирали и в конце концов окончательно вымерли. В длину меловые ихтиозавры достигали 9 м, они ничем принципиально не отличались от юрских предшественников.

Меловые черепахи практически не отличались от современных. Размеры меловых черепах варьировались от 20 см до 4.6 м, вес достигал 2 т. Большинство видов вели водный образ жизни.

К этому моменту меловые завропсиды («пресмыкающаяся» ветвь наземных четвероногих) полностью описаны, перейдем к синапсидам («млекопитающей» ветви), к ним в меловом периоде относилось 6% всех родов. Подавляющее большинство меловых синапсид - млекопитающие, более примитивные дицинодонты и цинодонты еще не вымерли, но уже близки к тому. Почти все меловые млекопитающие относились к примитивному подклассу allotheria и мало отличались от юрских предшественников, по-прежнему это были маленькие мышеподобные существа весом 20-500 г. Особняком стоит отряд триконодонтов, крупнейший из которых (репеномам, на первой картинке) достигал 1 м в длину, до 14 кг веса, и питался в том числе детенышами динозавров. Но большинство триконодонтов были такими же мелкими, как остальные млекопитающие мелового периода.

В начале мелового периода от аллотериев отделились истинные звери - предки современных млекопитающих. Они довольно быстро разделились на три основные ветви: яйцекладущих, сумчатых и плацентарных млекопитающих, причем плацентарные уже разделилсь на лавразиатериев, гондванатериев и euarchontoglires, причем последние разделились на грызунов и приматов. Сумчатая ветвь породила почти современных опоссумов, а яйцекладущая ветвь - почти современных утконосов (на первой картинке). На третьей картинке изображен пургаториус - первый примат, наш далекий предок.

Земноводные мелового периода немногочисленны и не очень интересны. Достойны упоминания лишь последний темноспондил коолазух (на первой картинке, до 5 м в длину), да еще огромная лягушка белзебуфо («жаба Вельзевула» по латыни, на третьей картинке, до 40 см, до 4 кг) - самая большая лягушка за всю историю Земли, она ела не насекомых, а мелких зверьков, в том числе и детенышей динозавров.

Теперь перейдем от четвероногих позвоночных к рыбам (3% всех меловых родов). Самым процветающим классом рыб в меловом периоде были, как и сейчас, лучеперые рыбы, к ним относилось 2% всех меловых родов. Протосфирена (на первой картинке) достигала 3 м в длину, ксифактин (на второй картинке) - 6 м, большинство видов были гораздо меньше. В меловом периоде появились первые харациниды, лососи и щуки, при этом современный род «щука» возник именно тогда и ничуть не изменился с тех времен.

Кистеперые целаканты балансируют на грани вымирания, хрящевые рыбы тоже пребывают в упадке, однако постепенно эволюционируют, появились акулы и скаты почти современного вида. Меловые акулы достигали в длину 7 м, скаты - 1 м.

Разнообразие моллюсков в меловом периоде упало по сравнению с юрским почти на порядок, теперь на их долю приходится лишь 3% всех родов. В основном это связано с резким сокращением численности и разнообразия головоногих моллюсков, в первую очередь, аммонитов. Их юрский расцвет остался в прошлом, меловые аммониты переживают кризис - во-первых, планктона в океане стало меньше, а во-вторых, хищники научились уверенно разгрызать прочные гофрированные раковины аммонитов. Многие виды аммонитов стали полагаться не столько на прочность раковины, сколько на маскировку, их раковины стали приобретать весьма причудливые формы.

Также в меловых морях плавали немногочисленные кальмары, осьминоги, белмниты и наутилоиды. На картинке изображен гигантский кальмар tusoteuthis, достигавший 11 м в длину.

Брюхоногие моллюски практически не отличались от современных:

Двустворчатые моллюски - тоже. Из них интересен только платицерамус, раковины которого достигали 3 м в диаметре, это были крупнейшие двустворчатые моллюски за всю историю Земли. Но картинок платицерамуса не нашлось.

В мире членистоногих заметные изменения произошли у насекомых. Распространились «профессиональные» опылители цветов - пчелы и бабочки. Среди ракообразных появились первые крабы. А на морском дне в меловом периоде росли вот такие губки:

Напоследок приведем несколько картинок меловых растений. На первой картинке 5-сантиметровая травка археамфора из отряда верескоцветных - одно из самых первых цветковых растений. На второй картинке араукариеподобное дерево воллемия высотой до 40 м, ничуть не изменившееся с меловых времен. На третьей картинке дерево гингко, уже появлявшееся в предыдущем обзоре.

Около 65 миллионов лет назад в биосфере Земли нступил глубокий кризис. Случилось локальное похолодание и процессы, описанные в начале поста, усугубились и стали выходить из-под контроля естественной саморегуляции. Сократился объем океанского фитопланктона, на суше стало меньше деревьев и папоротников, и больше травы и кустарников с жесткими листьями, меньше крупных травоядных и больше насекомых и насекомоядных. В результате разные виды динозавров, завроптеригий, птерозавров и т.п. стали вымирать один за другим, их место занимали млекопитающие, птицы и рыбы. Это был не первый экологический кризис в мезозое, он бы, скорее всего, закончился ничем, просто вместо одних видов появились бы другие, очень похожие на первых, но в самый разгар кризиса в Землю угодил очень крупный метеорит, и разразилась общепланетарная климатическая катастрофа. Почти все динозавры вымерли в течение считанных лет, один вид гадрозавров и один вид птерозавров продержались несколько десятков тысяч лет после катастрофы, но тоже вымерли, потому что все экологические системы изменились до неузнаваемости, и узкоспециализированным видам не нашлось в них места. На этом мезозой закончился и начался кайнозой.

Вот такая жизнь была в меловом периоде.

Для тех читателей, которые забыли или вообще не читали дисклеймер в самом первом из серии обзоров про эволюцию, на всякий случай напомню, что ни на какую научную строгость этот текстик не претендует. Вопросительные знаки в статьях я главным образом игнорировал, и часто выбирал из множества альтернативных версий ту, которая кажется наиболее правдоподнобной лично мне. Возможно, все было совсем не так, haritonoff, например, много пишет на примерно ту же тему, у него многое описано не так, как у меня, а кто из нас прав - бог весть. Если описывать все альтернативные версии и приводить все высоконаучные обоснования, чтение перестанет быть занимательным, а посему пусть лучше все будет так, как есть.