О проблемах синтеза христианства и коммунизма. Часть VI

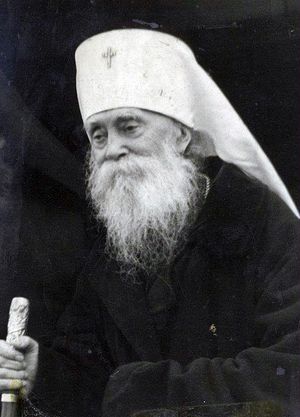

Прошло без малого 10 лет после Октябрьской революции, прежде чем появилась декларация митрополита Сергия (Страгородского) от 29 июля 1927 года, в которой было заявлено о лояльности церкви к Советской власти. И только с 1927 года начался второй послереволюционный период в истории церкви, который можно однозначно назвать СОВЕТСКИМ.

А до этого момента церковь упорно отказывалась принимать следующие условия легализации:

- заявить о лояльности к Советской власти;

- осудить Карловацкий раскол (требование актуально с мая 1922 года);

- выразить согласие с некоторыми реформами в церковной области (признать новый статус);

- признать право государства осуществлять контроль над деятельностью церкви и вести антирелигиозную пропаганду (по факту).

И тут возникают вполне закономерные вопросы: так что же мешало церкви заявить о лояльности раньше; в чем была суть конфликта между церковью, народом и властью; и почему условия легализации принял только митрополит Сергий (Страгородский)?

ЦЕЛЬ БОЛЬШЕВИКОВ

Серьезным препятствием в диалоге с церковью было отношение большевиков к религии, ведь они ещё до революции поставили перед собой цель - освободить народ от религиозных предрассудков (от рабства религиозного).

По отношению к партии социалистического пролетариата религия не есть частное дело. Партия наша есть союз сознательных, передовых борцов за освобождение рабочего класса. Такой союз не может и не должен безразлично относиться к бессознательности, темноте или мракобесничеству в виде религиозных верований. (декабрь 1905 г.) [1]

"Освобождение" было одним из важных условий для построения общества, в котором обеспечивалось бы “полное равноправие всех граждан независимо от пола, религии, расы и национальности” (пункт № 7 Программы РСДРП, 1903 г.). До 1917 года неравенство людей было закреплено на законодательном уровне и не допускалось состояния вне какой-либо религии.

Большевики разрушили дореволюционную структуру общества, в котором церковь выполняла функцию некоего буфера между низшими классами общества и эксплуататорской властью. В марте 1905 года С.Ю. Витте в записке «О современном положении православной церкви» откровенно говорил, что “государству нужна от духовенства сознательная, глубоко продуманная защита его интересов”.

И одним из факторов конфликта стало то, что в отличие от царского правительства, Советская (народная) власть не нуждалась ни в какой защите, а уж тем более, в обожествлении.

ЖЕСТКИЕ УСЛОВИЯ

Для достижения намеченной цели, большевики на первом этапе приняли целый комплекс декретов и постановлений, направленных на отделение церкви от государства. Кроме того, декрет от 23.01.1918 давал право не исповедовать вообще никакую религию (см. пункт № 3). И этого оказалось достаточно, чтобы без особых усилий освободить часть общества от религиозного рабства. Т.е. появился еще один фактор конфликта, и теперь уже не только власть, но и сам народ перестал нуждаться в церкви.

Уже 26 октября 1917 года Второй Всероссийский съезд Советов в Декрете о земле объявил о национализации церковных и монастырских земель. Все монастырские и церковные земли не только отчуждались в пользу трудового народа, но и впредь ни частные лица, ни какая-либо религиозная организация не могли иметь земельной собственности. Таким образом, декрет ликвидировал самую возможность накопления земель в руках религиозных организаций.

2 ноября 1917 года была опубликована «Декларация прав народов России», в которой объявлялось об отмене всех национально-религиозных привилегий и ограничений.

12 ноября согласно декрету «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» духовенство потеряло все свои сословные преимущества.

11 декабря 1917 года постановлением СНК Республики из духовного ведомства в ведение Народного комиссариата по просвещению были переданы все учебные заведения, а затем специальным постановлением Наркомпроса во всех учебных заведениях отменялось преподавание церковных дисциплин и упразднялись должности законоучителей.

18 декабря 1917 года ВЦИК и СНК принял декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Этот декрет, как и изданный 19 декабря 1917 года декрет «О расторжении брака», положили конец узаконенному вмешательству церкви в семейно-брачные отношения.

В январе 1918 года специальным постановлением Советского правительства были упразднены государственные учреждения, ведавшие делами духовенства, - такие, как ведомство придворного духовенства и управление духовного ведомства в армии. Тем самым армия очищалась от людей, осуществляющих активное реакционное влияние на солдат.

Отделение церкви от государства пресекало узаконенное вмешательство духовенства в политическую жизнь страны. Прекращение государственных субсидий, экспроприация церковных земель, капиталов и других имуществ ликвидировали экономическое могущество церкви. Национализация церковной собственности и передача церковных зданий и предметов <…> в распоряжение самих верующих прекращали фактическую зависимость верующих от хозяйничания церковной иерархии в сфере распоряжения церковным имуществом. [2]

Кружок юных безбожников в специальной школе № 11 города Мурома

КОНТРОЛЬ И АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ПРОПАГАНДА

Но сами по себе декреты ничего не стоили, и церковь не отделилась бы от государства, если бы на втором этапе большевики не обеспечили контроль над их исполнением. Образно говоря, большевики создали некую рамку (советскую ), основная задача которой заключалась в том, чтобы очистить церковь от антисоветского элемента. И это первый принципиальный момент, который необходимо зафиксировать, для понимания всех дальнейших процессов.

До 1943 года функцию контроля церкви выполняли различные структуры: Междуведомственная комиссия, VIII «ликвидационный» отдел Наркомюста, Антирелигиозная комиссия, Постоянная комиссия по вопросам культов. Кстати, до революции церковь практически 200 лет находилась под надзором государства в лице обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода. А учитывая, каким образом проявила себя церковь в годы гражданской войны, ни о каком бесконтрольном существовании церкви вообще не могло быть и речи.

Но была ещё другая часть общества, которая не смогла самостоятельно освободиться от религиозных предрассудков. И это неудивительно, поскольку процесс христианизации длился больше 900 лет, а уровень грамотности населения был катастрофически низкий. К тому же оставался вопрос, что делать с церковью, которая сама по себе является неотъемлемой частью эксплуататорского общества. Но если рассматривать церковь и дореволюционное сословие попов, как некие родимые пятна старого общества, то наличие их на переходном этапе построения коммунистического общества не такая уж серьезная проблема.

Изначально большевики выбрали единственно верный и максимально эффективный метод борьбы с религиозными предрассудками - научно-просветительскую и антирелигиозную пропаганду. Т.о. для церкви были созданы максимально жесткие условия, в расчете на то, что без финансовой поддержки государства и под давлением мощной антирелигиозной кампании, церковь не сможет существовать бесконечно долго.

Партия стремится к полному разрушению связи между эксплуататорскими классами и организацией религиозной пропаганды, содействуя фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков и организуя самую широкую научно-просветительную и антирелигиозную пропаганду. При этом необходимо заботливо избегать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма. (март 1919 г.) [3]

НАКАНУНЕ ДЕКЛАРАЦИИ

Патриарх Тихон оставил своим преемникам тяжелейшее наследство, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что никакого единства в рядах церковников не было. Если всё максимально упростить и не считать различные религиозные секты, то церковь накануне декларации можно условно разделить на 3 основные группы:

1) Карловацкая группа (тихоновцы за границей). Наиболее агрессивно настроенная к Советской власти группа церковников-политиканов.

2) Тихоновцы в Советской России. Сочувствовали сбежавшим за границу, были противниками любых церковных реформ. Часть из них не поддержала завещание патриарха Тихона, опубликованное после его смерти, в котором он призывал "подчиниться советской власти не за страх, а за совесть". Это второй принципиальный момент. И многие церковные историки до сих пор отказываются признавать подлинность этого завещания.

Завещанием о лояльном отношении церкви к Советскому государству патриарх Тихон хотел предотвратить ее кризис. Этот субъективный фактор был, однако, понят только частью староцерковников. [4]

3) Обновленцы. Неоднородная группа. Враждовали с тихоновцами. Изначально Советская власть их поддерживала. Но по сути, являлись банальными приспособленцами и стремились упростить церковные каноны.

Неверно было бы считать, что все его руководители с самого начала стали искренними сторонниками Советской власти. Раздоры в их лагере показывают, что объединение различных церковных организаций одним понятием «обновленческий раскол» весьма условно и было обусловлено общими целями в борьбе с патриаршей церковью, в ходе которой и формировалось понимание духовенством и церковным руководством необходимости перестраиваться. [5]

После собора 1925 года наблюдается заметный упадок обновленческого движения. Если на 1 октября 1925 года было 9093 обновленческих прихода, то через год их стало 6135, а через два - 3341. В Москве почти все церкви были тихоновскими, а в Ленинграде - большинство. [6]

Завещание и смерть патриарха в какой-то мере сгладили противоречия, разделявшие старую и новую церкви, побудили часть клира на той и другой стороне искать пути к сближению. [7]

И эту церковь необходимо было каким-то образом привести к единому знаменателю.

Теоретически, нужно было отсечь (осудить) политиканствующих заграничных попов и постараться примирить оставшихся тихоновцев с обновленцами. С одной стороны, сбежавшие за границу попы сильно облегчили ситуацию в стране, а с другой, ещё необходимо было добиться, чтобы церковь от них окончательно открестилась.

И вот когда большевики потребовали от церкви не на словах, а на деле "отмежеваться как от зарубежной, так и внутренней монархической белогвардейской контрреволюций", произошел сбой. Осуждения заграничной группы и увольнения Антония (Храповицкого) с Киевской кафедры требовали от тихоновского местоблюстителя Петра (Полянского) (см. протокол допроса от 12 декабря 1925 г.). Но решиться на подобные действия Петр (Полянский) не мог, поскольку во-первых, это означало бы осудить своих же до мозга костей антисоветчиков, а во-вторых, лишало церковь возможности, прикрываясь рясой, заниматься откровенно антисоветской деятельностью.

В той ситуации нельзя было допустить, чтобы церковь и дальше шла по контрреволюционному пути (путь №1), а делать ставку на непопулярных в народе обновленцев (путь №2) уже не было смысла. Нужен был адекватный лидер, который повёл бы церковь по иному, альтернативному пути (путь №3). И таким лидером стал митрополит Сергий (Страгородский).

Только к 1927 году митрополиту Сергию (Страгородскому) удалось сплотить силы староцерковников, поддерживавших завещание Тихона, для борьбы с его противниками и с другими группировками. [8]

После революции в здании расположился Костромской родильный дом №1.

КОМПРОМИСС С "БЕЗБОЖНОЙ" ВЛАСТЬЮ?

Причины столь длительного сопротивления церкви в том, что те простые на первый взгляд условия легализации на самом деле ставили церковь в очень жесткие рамки и подразумевали такие глобальные изменения, при которых от дореволюционной церкви практически ничего не оставалось. Так, например, из 16 проблемных элементов дореволюционной церкви осталось только 3: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДРАССУДКОВ, ПРИСПОСОБЛЕНЧЕСТВО и СОЦИАЛЬНАЯ ОПОРА. Причем все 3 были уже в резко изменившемся виде:

- постановление «о ликвидации мощей» ограничивало до минимума эксплуатацию религиозных предрассудков;

- попов-антисоветчиков должны были заменить условно-лояльные;

- вместо эксплуататоров социальной опорой церкви стал религиозный народ.

В ходе гражданской войны за границу бежало около двух миллионов помещиков, капиталистов, белогвардейцев, напуганных революцией мещан. Таким образом, тихоновская контрреволюционная церковь лишилась своей наиболее прочной социальной опоры, а социалистические преобразования изменили и экономическую базу церкви, которая материально стала обеспечиваться добровольными пожертвованиями верующих. [9]

Сегодня принято называть сергианством политику церковных компромиссов и лояльности к власти, и почему-то термин этот имеет негативную оценочную коннотацию. Но сводить всё к одной только лояльности нельзя, ведь у сергианства есть несколько ярко выраженных признаков, на основании которых, можно сформулировать более точное определение.

Сергианство - это полностью отделенная от государства, лояльная и подконтрольная народной власти церковь, с минимальной эксплуатацией религиозных предрассудков, социальной опорой которой являлся религиозный народ.

Если говорить грубо, то сергианство - это была попытка перевоспитать попов и заставить церковь служить народу (это третий принципиальный момент). А если говорить шире, то сергианство (или советская церковь) - это проект совместного сосуществования церкви и Советской (народной) власти, на время переходного периода (до коммунизма).

Четвертый принципиальный момент заключается в том, что в 1934 году, после неоднократных попыток вразумления, митрополит Сергий запретил в служении карловацкую группу.

Но самое главное, позиция митрополита Сергия относительно “гонений” не совпадает с позицией современных историков церкви, которую сегодня пытаются навязать обывателю. И при Сергии никогда не поминали осужденных за антисоветскую деятельность попов, как "новомученников", это было запрещено циркуляром НКЮ №254 еще в декабре 1923 года (см. документ № 81).

Репрессии, осуществляемые советским правительством в отношении верующих и священнослужителей, применяются к ним отнюдь не за их религиозные убеждения, а в общем порядке, как и к другим гражданам, за разные противоправительственные деяния. (февраль 1930 г.) [10]

Как известно, наша Патриаршая Церковь, следуя апостольскому учению о происхождении государственной власти, требует от своего духовенства лояльности к советской власти. Не согласные на это без шума ушли за штат, а некоторые убежали за границу. Такую непримиримость, конечно, нельзя оправдать с точки зрения Христова учения; но ей нельзя отказать в откровенности или в некоторой порядочности. (февраль 1942 г.) [11]

Церковная версия гонений - это версия одной стороны конфликта. А другой стороной конфликта являлся народ и власть. И с точки зрения народной власти, которая на тот момент выражала волю подавляющего большинства населения страны, гонения - это всего лишь возврат религии обратно в церковь, из тех сфер общественной жизни, куда она успела проникнуть, пользуясь своим привилегированным положением в дореволюционной России.

И митрополит Сергий действительно вернул религию в церковь. Он потому согласился на условия большевиков, что правила для церкви были предельно простые:

- религия - условно да;

- политическое противостояние - категорически нет;

- обогащение - категорически нет.

Проблема только в том, что митрополит Сергий не был до конца последовательным в своих действиях и отсюда такое количество неоднократно судимых попов. Но с другой стороны, это наглядно свидетельствует, что он до последнего момента пытался их перевоспитать.

РЕАКЦИЯ НА ДЕКЛАРАЦИЮ В СТРАНЕ И ЗА ГРАНИЦЕЙ

Пятый принципиальный момент заключается в том, что очень многие попы не приняли декларацию митрополита Сергия, в т.ч. и обновленцы. Нет смысла перечислять все группы "непоминающих" (отказавшихся признавать митрополита Сергия главой церкви), важно отметить, что у него была очень серьезная оппозиция. И церковь продолжила борьбу с Советской властью, в частности, агитируя народ против вступления в колхозы.

Декларация митроп. Сергия разделила русский епископат и верующих на три неравные части: принявших ее, смущенных ею и не принявших ее.

К смущенным Декларацией можно отнести собор единодушных узников соловецких.

Духовными руководителями не принявших Декларацию стали: епископ Глуховский Дамаскин, епископ Глазовский Виктор, архиеп. Черниговский Пахомий, митроп. Кирилл, митроп. Иосиф, архиеп. Серафим, и другие. [12]

Декларация Сергия внесла растерянность в ряды обновленцев. Они объявили его неискренним в отношении Советской власти, нарушителем соборной формы церковного управления. В сентябрьском (1927 г.) циркуляре обновленческого Синода говорилось, что декларация Сергия - «гнилая попытка» укрепить свою церковную власть, что он не сможет с ее помощью «купить церковного положения у той власти, которая строго стоит на принципе отделения церкви от государства». [13]

В сентябре 1927 года в ответ на Декларацию митрополита Сергия сбежавшие за границу попы принимают решение "прекратить сношения с Московской церковной властью", и окончательно оформляются в РПЦЗ.

ВОЙНА И РПЦЗ

Чисто теоретически, ещё можно понять попов, которые поддержали белогвардейцев. Но сделав ставку на Гитлера, они вышли за грань добра и зла, и совершили акт национальной измены. 8 июня 1936 г. Архиерейский Синод РПЦЗ предписал следующую формулу поминовения фюрера: «О христолюбивом Вожде народа Германского, правительстве и воинстве его, Господу помолимся». Также следует отметить, что во время Великой Отечественной войны появились ещё 2 идейно-политических проблемных элемента: Псковская миссия (от 310 до 555 чел.) и власовцы (граждане СССР служившие в полиции и в Вооруженных силах Германии в 1941-1945 гг., 280 - 300 тыс чел.).

В обращении князя Владимира (Романова,- прим.) от 3 ноября 1939 г. подчеркивается, что необходимо переходить от слов к делу, объединить силы в надежде, что «в испытующем огне» второй мировой войны погибнет коммунистическая власть.

Трудно найти более кощунственные документы. В то страшное время, когда разгорался пожар мировой бойни, когда многие сотни тысяч людей переживали неисчислимые страдания, когда горели города и гибли дети, карловацкие иерархи и «наследник престола» думали прежде всего о том, как использовать создавшуюся обстановку, чтобы достичь своих целей. И это те, кто твердил о христианском гуманизме, о «высоких нравственных устоях» православия.

А можно ли забыть о том, как митрополит Анастасий (Грибановский), возглавивший после смерти митрополита Антония архиерейский собор, направил послание Гитлеру (см. Благодарственный Адрес от 12 июня 1938 г., - прим.), в котором заверил его, что карловчане возносят за него молитвы, желая победы великой Германии.

С радостью встретили карловчане известие о нападении фашистов на Советский Союз. Им уже грезилось падение Советской власти, близкие торжества в Москве. В журнале «Церковная жизнь» № 3-12 за 1941 г. митрополит Анастасий писал: «Борьба с ним (коммунизмом) посильна только крепким духом и военною мощью народам, как, например, германскому, объявившему непримиримую брань не только русскому коммунизму, но и всякому проявлению коммунистического духа в других странах Европы. Сколько бы силы зла не оказывали сопротивление в нынешней решительной борьбе с ним, на которую смотрит весь мир, он уже чувствует свою обреченность. Победа для нас обеспечена заранее..».

Не менее кощунственными выглядят и иные выступления Анастасия в годы Великой Отечественной войны советского народа. Так, в «Окружном послании ко дню святой пасхи» в 1942 г. он в восторженных тонах пишет о победах «мужественного германского меча». В 1943 г. в журнале «Церковная жизнь» карловацкий первоиерарх с тревогой говорит о возможности открытия второго фронта союзниками. Юродствуя, он сетует на то, что это-де может принести новые жертвы миллионам людей. Он не упоминает о том, какие жертвы, какие страдания выпали на долю советского народа в годы фашистской оккупации. Он словно забыл о тех, кто был замучен в газовых камерах, прошел через все муки ада в гитлеровских концлагерях, о стариках, женщинах, детях, павших невинными жертвами.

Комментируя позиции Анастасия, профессор богословия С. В. Троицкий справедливо замечает: «Значит, когда пожар войны распространяется на нашей родной земле - это благословление божие, а когда он грозит распространиться на земле агрессора и, через то, способствовать освобождению родины, - это есть страшное зло».

Далее автор книги «О неправде карловацкого раскола» на основании целого ряда данных пишет: «Немецкая власть все время вмешивалась во внутренние дела карловацкой организации, германским командованием православные всех юрисдикции были, подчинены карловацким епископам... Все назначения... делались по соглашению с германскими властями...».

Факты свидетельствуют о том, что митрополит Анастасий «шел навстречу планам Гитлера» не только в сфере церковной. Он принял активное участие в формировании в оккупированной Югославии «Русской охранной группы», переименованной затем в «Русский охранный корпус», обслуживавший гитлеровцев. [14]

1943 г. Таллин.

АЛЕКСЕЙ РИДИГЕР

Особого внимания заслуживает феномен Алексея Ридигера. В его биографии очень много интересных моментов. Родился в Эстонии в 1929 году в семье эмигрантов. Его мать была дочерью полковника Белой армии, расстрелянного большевиками. Его отец был председателем Эстонского отделения РСХД (Русское студенческое христианское движение). Вместе с отцом Алексей служил в Свято-Никольской церкви в Таллине, настоятелем которой был Александр Киселев (член РСХД, принимал участие в организации РОА и КОНР). В 1943 году Алексей помогал отцу "окормлять русских военнопленных" в фашистских концентрационных лагерях Эстонии, и почему-то РПЦ преподносит этот факт, как некий "духовный подвиг". Однако, в сборнике документов «Эстония. Кровавый след нацизма: 1941-1944 годы» есть воспоминания бывшего узника об одном подобном "подвиге".

(ДУЛАГ № 377 в Кивиыли). Вражеской пропагандой среди пленных в лагере занимался некий ПУРИК, бывший командир Красной Армии. <…> ПУРИК начал читать в лагере антисоветские лекции и вести агитацию за вступление в РОА. На эти лекции пленные после работы сгонялись полицией. <…> По его приглашению некий русский поп служил в лагере молебен, на который военнопленных сгоняла полиция. [15]

Поликарп(Сикорский)

ВОЙНА И РПЦ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА (1943 г.)

Главным событием в истории церкви советского периода стала неожиданная встреча руководства церкви со Сталиным осенью 1943 года, в ходе которой было принято решение о восстановлении патриаршества в СССР. И по этому поводу существует множество версий, включая очень популярную в церковной среде версию, согласно которой, Сталин таким образом отблагодарил церковь за её патриотическую деятельность.

“Опасность, нависшая над страной, побудила советское государство во главе со Сталиным изменить свою политику по отношению к церкви”.

“Сталин высоко оценил патриотическую роль церкви в войне и считал необходимым поощрить её деятельность”.

"Возрождение Русской православной церкви в СССР в 1943 году было одним из условий Англии при открытии «второго фронта»".

Что касается версии со вторым фронтом, то ещё тогда было очевидно (учитывая заявление Г. Трумэна от 24.06. 1941), а уж сегодня, тем более, что если бы война продлилась 10 лет, то второй фронт был бы открыт только на 9 году, а если бы 20 - то на 19, и т.д.

«За пределами России, - писал в те годы один из американских авторов, - может существовать 12 фронтов, и все еще не будет второго фронта. Фронты в Тунисе, Бирме и Гуадалканале - это не вторые фронты. Второй фронт заключается в его стратегической функции, а не в том, какой он по счету... он должен оказывать давление на германские войска в Западной Европе пропорционально тому давлению, которое оказывает Красная Армия». (1943 г.) [16]

В вопросе второго фронта нашла свое отражение тенденция правящих кругов США и Англии переложить основное бремя войны на Советский Союз, максимально ослабить его и сберечь собственные силы, чтобы добиться господствующего положения в послевоенном мире. (1982 г.) [17]

Хотя действительно, на Московской конференции министров иностранных дел (19-30 октября 1943 г.) госсекретарь США К.Хэлл выражал беспокойство по поводу религии в СССР. Только встреча министров прошла уже после восстановления патриаршества, а упомянутое вскользь “беспокойство” - это вовсе не ультимативное требование:

Хэлл отмечает <…> Кроме того, в Америке относятся с беспокойством к вопросу о религии.

Молотов говорит <…> Что же касается вопроса о религии, то и в этом отношении то, что раньше писали о Советском Союзе, теперь имеет совершенно другой смысл в свете тех фактов, которыми мы располагаем в настоящее время. [18]

По поводу патриотической версии. В записке Г.Г. Карпова говорится, “что Правительство Союза знает о проводимой ими патриотической работе в церквах с первого дня войны”. Да, в отличие от патриарха Тихона, митрополит Сергий не призывал сдаваться в плен, а издал много патриотических обращений к верующим.

“Пусть даже враг сильнейший и пленит на время ваши города и селения: вы примите сие как выражение гнева Божия, на вас низведенного волею Провидения за прошлое” (март 1918г., Тихон) [19]

“Помните, что всякая услуга, оказанная партизану, есть заслуга пред родиной и лишний шаг к вашему собственному освобождению от фашистского плена”. (январь 1942 г., Сергий) [20]

Но справедливости ради, необходимо отметить, что за спинами своих солдат легко быть патриотом, поскольку отсутствует личный выбор. К тому же, в середине октября 1941 года руководство церкви было эвакуировано из Москвы в Ульяновск.

А вот на оккупированной фашистами территории СССР картина была не такая однозначная. И если рядовые попы могли помогать партизанам, то церковные иерархи встречали оккупантов хлебом-солью.

Преследуя собственные цели, гитлеровские власти предпочитали иметь дело не с централизованной церковной организацией, пусть даже возглавляемой явным коллаборационистом, а с несколькими конкурирующими между собой. Поэтому они поощряли создание в оккупированных регионах нашей страны таких эфемерных сепаратистских образований, как «Белорусская автономная православная церковь» под управлением митрополита Пантелеймона (Рожковского), «Украинская автономная православная церковь», возглавляемая митрополитом Алексием (Громадским), и «Украинская автокефальная православная церковь» с епископом Поликарпом (Сикорским) во главе, не допуская туда церковников-эмигрантов. (Псковская миссия эмигрантов-коллаборационистов действовала на территории Ленинградской, Новгородской и Псковской обл., - прим.) [21]

Иосиф Сталин был прагматичным политиком, а не царем-самодуром, который раздает титулы направо и налево. Для восстановления патриаршества в стране, где атеизм был основой государственной идеологии, должны были существовать очень веские причины. Почему-то эти причины ищут везде, где угодно, но только не на самом видном месте. А ведь такой причиной могла быть только одна - поповский коллаборационизм. И в пользу этой версии свидетельствуют несколько фактов:

1) Коллаборационизм - это очень серьезное преступление против государства, и попы-коллаборационисты были общей проблемой и для Сталина и для митрополита Сергия.

2) Тема церковного коллаборационизма появляется в обращениях митрополита Сергия уже в феврале 1942 года (упоминаются Дионисий(Валединский) и Поликарп(Сикорский)). О церковном суде над Поликарпом (Сикорским) говорится в послании от 28 марта 1942 года и в определении № 12. Еще в 1942 году Сергий (Страгородский) заявил о намерении предать попов церковному суду за пособничество фашистам в обращении от 22.09.1942 и в определении № 27. Но церковные иерархи его игнорировали, поскольку для них Сергий (Страгородский) был всего лишь местоблюститель.

3) В один день происходят два очень важных события:

8 сентября 1943 года Собором русских иерархов митрополит Сергий был избран патриархом.

8 сентября 1943 года датировано «Осуждение изменников вере и Отечеству».

4) Восстановление патриаршества состоялось уже после победы в Курской битве, когда на фронте наступил коренной перелом и "инициатива окончательно перешла к советской стороне". Нет никакой "нависшей угрозы". На повестке дня главный вопрос - освобождение оккупированных территорий СССР и стран Европы.

Для логичного завершения войны недостаточно было Нюрнбергского трибунала и осуждения изменников Родины. Патриарх Сергий готовил ещё и полноценный церковный судебный процесс по делу попов-коллаборационистов.

P/S

Шестой принципиальный момент заключается в том, что вся лояльность церкви держалась только на двух вещах: на жестком контроле со стороны Советской власти, и на личности самого Сергия (Страгородского). В сентябре 1943 года контроль над церковью был передан Совету по делам РПЦ. А 15 мая 1944 года патриарх Сергий скончался.

Продолжение.

_____________________________

Примечания:

[1] Ленин В.И. «Социализм и религия».

[2] Плаксин Р.Ю. «Тихоновщина и ее крах». Против свободы совести.

[3] Из программы РКП(б) принятой на VIII Съезде партии.

[4] Корзун М.С. «Русская православная церковь 1917-1945 годы». Глава V Образование Московской патриархии. Рост атеизма в СССР. § 1. Анархия в лагере староцерковников.

[5] Там же. Глава III Обновленческий раскол. § 3. Разлад в обновленчестве.

[6] Там же. Глава IV Эволюция политических взглядов Тихона. § 3. Попытка обновленцев установить церковный мир.

[7] Там же. Глава IV § 1. Усиление внутрицерковной борьбы.

[8] Там же. Введение.

[9] Там же. Заключение.

[10] Интервью с митрополитом Сергием Страгородским и его Синодом. (15 февраля 1930 г.)

[11] Послание к православной пастве Украины. (5 февраля 1942 г.).

[12] Русак В.С. «История Российской Церкви». Часть 11 После смерти Патриарха Тихона.

[13] См. [4] Глава V. § 5. Углубление раскола между сергиевцами и обновленцами.

[14] Белов А.В., Шилкин А.Д. «Карловацкий раскол. Прошлое и настоящее». Из истории карловацкого раскола.

[15] «Эстония. Кровавый след нацизма: 1941-1944 годы». Сборник архивных документов о преступлениях эстонских коллаборационистов в годы Второй мировой войны. Документ № 40.

[16] Журнал «Война и рабочий класс», 1943, №13, с.22.

[17] Земсков И.Н «Дипломатическая история второго фронта в Европе». Заключение.

[18] «Московская конференция министров иностранных дел 19-30 октября 1943 г.». Документ № 46.

[19] Послание патриарха Тихона от 15 марта 1918 г.

[20] Послание к православным людям временно оккупированной немцами территории. Январь 1942 г.

[21] Гордиенко Н.С., Комаров П.М «Обреченные». Кому служили и служат политиканы от религии.