Условия эффективной борьбы с противником, имеющем информационное и военное превосходство Часть 2.

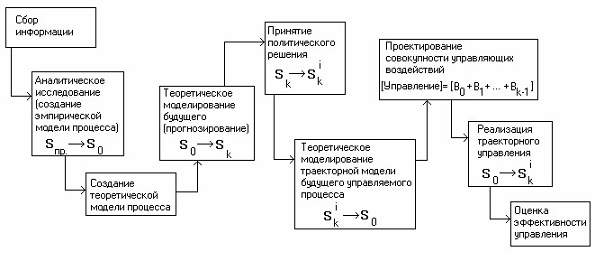

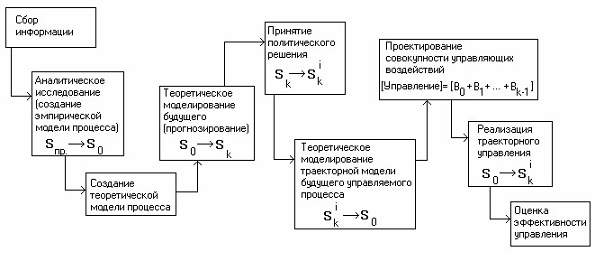

Итак, с точки зрения траекторного управления любой военный или иной конфликт представляет собой схему последовательностей стационарных состояний развивающегося объекта, например, армии. При этом схема управления состоит из последовательности 9 обобщенных операций. Коротко рассмотрим каждую из этих операций.

Операция 1 - сбор информации о стационарных состояниях процесса управления.

Предполагается, что лица, принимающие решения (в системном проектировании их называют ЛПР [11]), до какого-то момента не имели никаких знаний о процессе. Поэтому для того, чтобы в момент t = 0 принять решение об управлении, необходимо создать модель процесса управления, а для этого необходимо собрать информацию об этом процессе. В принятой системе обозначения первая операция относится к прошлому развивающегося объекта относительно момента начала управления t = 0, в развитие которого планируется вмешаться с помощью, например, вооруженной силы.

В целом это очевидно. Перед тем как оккупировать страну, военные любой армии во все времена тщательно изучают ее историю, географию и т.д.

Операция 2 - аналитическое исследование последовательности прошлых стационарных состояний.

Если в Операции 1 ЛПР лишь наблюдали процесс, имея целью получить как можно более полное описание всех возможных признаков стационарных состояний, то на данном этапе должна возникнуть аналитическая модель процесса, связывающая в единую модель знание обо всех этих стационарных состояниях.

Изучив историю страны, против которой необходимо вести информационную войну, нужно создать модель ее развития в прошлом. Просто знать исторические и иные факты сегодня не достаточно. Необходимо именно моделирование, позволяющее развернуть в непрерывной последовательности историю сформировавших страну конфликтов, приведших ее к современному состоянию.

Операция 3 - создание теоретической модели процесса.

В содержании этой операции состоит самая большая тонкость управления любым конфликтом, особенно информационным. Из философии науки известно, что научное знание имеет фундаментальное разделение на эмпирическое и теоретическое. Диамат вслед за Гегелем утверждает, что эмпирическое знание отражает процесс познания и само знание о Явлении объекта, т.е. о внешних проявлениях некоего объекта или процесса. А теоретическое знание занимается исследованием Сущности, т.е. тех аспектов объекта, которые принципиально не наблюдаемы и только проявляемы во внешних признаках. Эмпирическое и теоретическое - две абсолютно различные системы знания, которые находятся в соответствии друг другу как две внутренне самосогласованные системы.

Эмпирическое знание позволяет изучить прошлые состояния объекта, а теоретическое - будущие, еще никогда не наблюдавшиеся его проявления, т.е. создать прогноз!

С позиций сугубо технологических различие двух систем знания (теоретического и эмпирического) сводится к последовательности познавательных процедур. При изучении прошлых состояний процесса первичной процедурой является анализ, поэтому все подобные исследования называются аналитическими. А при прогнозировании будущих состояний процесса первичной процедурой становится операция синтеза, что является ключевой отличительной чертой теоретического моделирования, например, в физике.

Представьте себе, что вам необходим прогноз развития, например, страны или корпорации. Что для этого нужно сделать? Разумеется, провести информационно-аналитическое исследование. Т.е. все мы невольно пытаемся опереться на анализ имеющейся информации и на его основе составить прогноз. Но это ошибка!

Методология науки однозначно говорит, что необходимо проводить не анализ, а синтез. Это означает, что всякий, кто не внимательно изучал диалектический материализм, привлекает не тех специалистов, поскольку не понимает разницы между методом исследования с первичной операцией анализа (эмпирическим исследованием) и его противоположностью - методом исследования с первичной операцией синтеза (теоретическим исследованием). Непонимание этой тонкости приводит к тому, что "научный прогноз" (точнее, аналитический) имеет не более 10-15 % вероятности реализации. Иными словами, высокотехнологичная армия воюет вслепую!

Для предсказания будущих состояний систем можно и не обращаться к теоретическому моделированию (методу синтеза) с его крайне специфической системой познавательных процедур. Однако это возможно, лишь, в крайнем случае, когда достоверно доказано, что данный процесс не имеет временного тренда[1], либо этот тренд постоянен. Тогда достаточным будет использовать простые методы экстраполяции, например, линейной. В любом другом случае использование данных аналитических исследований для предсказания будущего невозможно.

Операция 4 - теоретическое моделирование последовательности будущих стационарных состояний процесса, каким он мог бы быть без приложения к нему управляющих воздействий ЛПР.

Операция 5. После того как проведено теоретическое моделирование и получено описание последовательности будущих стационарных состояний процесса без управляющего вмешательства в него извне, будет получен и список признаков будущего конечного состояния этого процесса. На основе этого списка ЛПР оценивают объективные перспективы развития процесса и принимают решение о целесообразности введения управления, т.е. о необходимости изменить список признаков конечного состояния на новый список признаков, соответствующих будущему конечному состоянию. Именно это и называется принятием решения.

Здесь необходимо учитывать кризис системы для подавления циклов OODA. Между тем, что решения стратегического характера принимаются и военными и политиками всегда имеются точки несоприкосновения. Политики извлекают экономическую выгоду военные стремятся нанести противнику ущерб.

А дальше... Если была "кривой" Операция 2, не выполнена Операция 3, то "поплыла" и Операция 4. А если вдобавок в Операции 5 не учитываются конфликты на разнице стандартов планирования и управления для военных и гражданских администраций, то все остальные операции из приведенного ниже списка в схеме траекторного управления будут давать только ошибочные результаты. Причем по мере развития военного конфликта будет происходить кумулятивное накопление ошибок управления и катастрофический рост неопределенности. Это находит отражение в резком росте длительности циклов Бойда.

Итак, тот, кто нам мешает, тот нам и поможет.

Операция 6. После того как политическое решение принято, начинается стратегическое планирование. Суть его состоит в том, чтобы, используя уже имеющуюся теоретическую модель процесса, т.е. модель, которая описывает будущие изменения процесса, решить обратную задачу: развернуть в обратной последовательности будущие стационарные состояния к состоянию, соответствующему настоящему времени t = 0.

Операция 7. На этом этапе разрабатывается совокупность процедур воздействия на объективный процесс, переводящий каждое будущее стационарное состояние от его естественного списка признаков к новому, искусственно созданному списку признаков. В результате формируется то, что и является полной совокупностью управляющих воздействий, которую можно назвать планом траекторного управления.

Операция 8 - собственно практическая реализация совокупности управляющих воздействий.

Операция 9 - завершающая - оценка эффективности исполненного управления. Эта операция, в сущности, представляет собой объединение первых двух операций управления, с той лишь разницей, что ее основной целью является оценка соответствия реальных действий плану управления (технологической карте или нормативным документам).

Втянувшись в войну, кто же из "политиков" считает эффективность ее ведения?! Выход американской армии из Вьетнама был засыпан пропагандистским враньем, чтобы подавить антивоенные и антиправительственные настроения в США. Уход Советской армии из Афганистана был представлен как "победа", но это была проигранная война. Примерно тоже самое сегодня наблюдается в отношении военного поражения США в Ираке и в том же Афганистане. А между тем необходимо каждый раз провести Операцию 9. Но этому мешают "политики" и ТНК. В принципе оценку эффективности управления нужно проводить даже после каждой локальной военной операции, но этому уже мешают сами военные, опасаясь известных последствий.

Поэтому сегодня армия воюет не до полной победы, а до полного поражения, что является характерной чертой всех современных войн. В то время как в "тотальных " войнах военное поражение и военная победа были очень четко определены и затем детально анализировались.

Выводы.

Из описания схемы обобщенных операций траекторного управления конфликтом видно первое узкое место теории Бойда, система уязвимых точек, которая "естественным" порядком из-за принципиальных методологических дефектов мышления самого ее создателя ведет к подавлению цикла OODA.

Невозможность по "политическим" соображениям или из-за недостатка времени выполнить Операцию 2 накладывается на провал в исполнении Операции 3. В этом случае становится невозможным исполнение Операции 4. А если вдобавок в Операции 5 не учитываются конфликты на разнице стандартов планирования и управления для военных и гражданских администраций, то все остальные операции из приведенного списка будут давать только ошибочные результаты. Причем по мере развития конфликта будет происходить кумулятивное накопление ошибок управления и катастрофический рост неопределенности.

Это находит отражение в постепенном росте длительности циклов Бойда для каждой последующей операции в войне (т.е. на каждом последующем цикле Бойда). Таким образом, армия, использующая теорию Бойда, воюет вслепую, не понимая последствий своих операций, каждый раз сталкиваясь со все более сложной и запутанной ситуацией. Это сегодня мы наблюдаем в Ираке и в Афганистане.

Но это еще не все! Сознательная, или по неграмотности, невозможность проведения оценки эффективности управления в прежних войнах и/или в выполненных локальных операциях в рамках отдельного цикла Бойда (невыполнение Операции 9) вызывает необратимые потери коллективного опыта армии. Это также непосредственно отражается в подавлении циклов Бойда, но уже в последующих военных конфликтах. Т.е. при начале каждого следующего военного конфликта стартовый уровень длительности цикла OODA становится все более длительным. И хотя каждая отдельная военная операции (Act, "Действие") в цикле OODA по-прежнему исполняются очень быстро, общее понимание ситуации в регионе, где ведется война, становится все более смутным. В цикле OODA Orient ("Ориентация") и Decide ("Решение") катастрофически проваливаются. Командование армии с началом каждой новой войны все более отрывается от реальной ситуации. В итоге армия оказывается все менее подготовленной к новой войне.

В результате мы приходим к неутешительному выводу. Армия, использующая теорию Бойда, неизбежно вынуждена вести очень короткую войну с немедленным уходом с захваченной территории и прекращением после этого всяких военных операций там, где воевала. Что равносильно поражению, так как согласно любой военной доктрине уход с оккупированной территории есть поражение в войне. При этом проводить локальные операции карательного или экспедиционного характера невозможно, так как армия неизбежно сталкивается с быстрым нарастанием неопределенности последствий своих действий, что ведет к подавлению циклов Бойда и поражению в войне. Вести долговременные операции так же невозможно из-за тех же самых ограничений.

Таким образом, противнику нужно лишь подождать некоторое время, осторожно провоцируя партизанскую войну и вынуждая армию проводить ответные контрпартизанские действия. А далее армия, побеждая практически в каждом отдельном боестолкновении, просто "захлебнется" в своих тактических успехах, сопровождаемых нарастающей неопределенности. Иными словами эта армия с каждым разом будет ставить и успешно выполнять все более ошибочные задачи с точки зрения стратегии победы. Именно такой стратегии придерживаются исламские фундаменталисты в Ираке.

При этом всякий раз, вступая в войну, такая армия с самого начала оказывается как бы все более и более не подготовленной, все более и более "медленной" по отношению к противнику с точки зрения циклов OODA.

И это всего лишь первая система точек уязвимости теории Бойда, ведущая "естественным" путем к подавлению циклов OODA.

А.А.Денисов

Литература

1. А.А. Ивлев. Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации.// М., 2008.

2. Денисов А.А. "Призрачные" субъекты в управлении современным военным и политическим конфликтом. // 2010.

3. Денисов А.А., Денисова Е.В. Постиндустриализм: проблемы и задачи новой кадровой политики. // "Экономические стратегии ", No.3 (69), 2009, с. 64- 71.

4. Лефевр В. Системы, сравнимые с исследователем по совершенству. // Рефлексия. - М., "Когито-центр", 2003.

5. Денисов А.А. Системы, превосходящие исследователя по совершенству . // IV Международная конференция по проблемам управления. Сборник трудов. // М., Учреждение РАН Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2009, с. 1356-1363.

6. Денисов А.А. Нетократия и рефлексия: Засекречивание в постиндустриальном обществе. // "Рефлексивные процессы и управление", Том 7, No. 1, 2007, с . 33-50.

7. Кара-Мурза С. Подрыв рационального мышления и рефлексивное управление. //"Рефлексивные процессы и управление". - Том 3, No. 2, 2003, с. 16-34.

8. Денисов А.А. Новая комплексная технология информационно -аналитического обеспечения стратегического управления. // Тезисы доклада. 2-я Всероссийская научно-практическая конференция "Информационно-аналитическое обеспечение стратегического управления: теория и практика". 19-20 мая 2005. М., ИНИОН РАН. - Депонировано ИНИОН РАН, 2005.

9. В.С. Сироткин , Ф.П. Пресс. Управление технологическими процессами производства полупроводниковых приборов. // М., "Энергия", 1979.

10. Майкл Бейджент, Ричард Ли, Генри Линкольн. Святая Кровь и Святой Грааль. / Пер. с англ. //М., Эксмо, 2009.

11. Дж. Ван Гиг. Прикладная общая теория систем. // Пер. с англ. В 2-х томах.// М., "Мир", 1980.

12. Дж. Клир. Системология. Автоматизация решения системных задач . / Пер. с англ. //М., "Радио и связь", 1990.

13. Денисов А.А. Мировой кризис и проблема новых кадров. // Материалы VIII Глобального стратегического форума. - "Прогнозы и стратегии", No. 01, 2008 - No.01, 2009. - С. 190-193.

Источник: Центр анализа террористических угроз.

Операция 1 - сбор информации о стационарных состояниях процесса управления.

Предполагается, что лица, принимающие решения (в системном проектировании их называют ЛПР [11]), до какого-то момента не имели никаких знаний о процессе. Поэтому для того, чтобы в момент t = 0 принять решение об управлении, необходимо создать модель процесса управления, а для этого необходимо собрать информацию об этом процессе. В принятой системе обозначения первая операция относится к прошлому развивающегося объекта относительно момента начала управления t = 0, в развитие которого планируется вмешаться с помощью, например, вооруженной силы.

В целом это очевидно. Перед тем как оккупировать страну, военные любой армии во все времена тщательно изучают ее историю, географию и т.д.

Операция 2 - аналитическое исследование последовательности прошлых стационарных состояний.

Если в Операции 1 ЛПР лишь наблюдали процесс, имея целью получить как можно более полное описание всех возможных признаков стационарных состояний, то на данном этапе должна возникнуть аналитическая модель процесса, связывающая в единую модель знание обо всех этих стационарных состояниях.

Изучив историю страны, против которой необходимо вести информационную войну, нужно создать модель ее развития в прошлом. Просто знать исторические и иные факты сегодня не достаточно. Необходимо именно моделирование, позволяющее развернуть в непрерывной последовательности историю сформировавших страну конфликтов, приведших ее к современному состоянию.

Операция 3 - создание теоретической модели процесса.

В содержании этой операции состоит самая большая тонкость управления любым конфликтом, особенно информационным. Из философии науки известно, что научное знание имеет фундаментальное разделение на эмпирическое и теоретическое. Диамат вслед за Гегелем утверждает, что эмпирическое знание отражает процесс познания и само знание о Явлении объекта, т.е. о внешних проявлениях некоего объекта или процесса. А теоретическое знание занимается исследованием Сущности, т.е. тех аспектов объекта, которые принципиально не наблюдаемы и только проявляемы во внешних признаках. Эмпирическое и теоретическое - две абсолютно различные системы знания, которые находятся в соответствии друг другу как две внутренне самосогласованные системы.

Эмпирическое знание позволяет изучить прошлые состояния объекта, а теоретическое - будущие, еще никогда не наблюдавшиеся его проявления, т.е. создать прогноз!

С позиций сугубо технологических различие двух систем знания (теоретического и эмпирического) сводится к последовательности познавательных процедур. При изучении прошлых состояний процесса первичной процедурой является анализ, поэтому все подобные исследования называются аналитическими. А при прогнозировании будущих состояний процесса первичной процедурой становится операция синтеза, что является ключевой отличительной чертой теоретического моделирования, например, в физике.

Представьте себе, что вам необходим прогноз развития, например, страны или корпорации. Что для этого нужно сделать? Разумеется, провести информационно-аналитическое исследование. Т.е. все мы невольно пытаемся опереться на анализ имеющейся информации и на его основе составить прогноз. Но это ошибка!

Методология науки однозначно говорит, что необходимо проводить не анализ, а синтез. Это означает, что всякий, кто не внимательно изучал диалектический материализм, привлекает не тех специалистов, поскольку не понимает разницы между методом исследования с первичной операцией анализа (эмпирическим исследованием) и его противоположностью - методом исследования с первичной операцией синтеза (теоретическим исследованием). Непонимание этой тонкости приводит к тому, что "научный прогноз" (точнее, аналитический) имеет не более 10-15 % вероятности реализации. Иными словами, высокотехнологичная армия воюет вслепую!

Для предсказания будущих состояний систем можно и не обращаться к теоретическому моделированию (методу синтеза) с его крайне специфической системой познавательных процедур. Однако это возможно, лишь, в крайнем случае, когда достоверно доказано, что данный процесс не имеет временного тренда[1], либо этот тренд постоянен. Тогда достаточным будет использовать простые методы экстраполяции, например, линейной. В любом другом случае использование данных аналитических исследований для предсказания будущего невозможно.

Операция 4 - теоретическое моделирование последовательности будущих стационарных состояний процесса, каким он мог бы быть без приложения к нему управляющих воздействий ЛПР.

Операция 5. После того как проведено теоретическое моделирование и получено описание последовательности будущих стационарных состояний процесса без управляющего вмешательства в него извне, будет получен и список признаков будущего конечного состояния этого процесса. На основе этого списка ЛПР оценивают объективные перспективы развития процесса и принимают решение о целесообразности введения управления, т.е. о необходимости изменить список признаков конечного состояния на новый список признаков, соответствующих будущему конечному состоянию. Именно это и называется принятием решения.

Здесь необходимо учитывать кризис системы для подавления циклов OODA. Между тем, что решения стратегического характера принимаются и военными и политиками всегда имеются точки несоприкосновения. Политики извлекают экономическую выгоду военные стремятся нанести противнику ущерб.

А дальше... Если была "кривой" Операция 2, не выполнена Операция 3, то "поплыла" и Операция 4. А если вдобавок в Операции 5 не учитываются конфликты на разнице стандартов планирования и управления для военных и гражданских администраций, то все остальные операции из приведенного ниже списка в схеме траекторного управления будут давать только ошибочные результаты. Причем по мере развития военного конфликта будет происходить кумулятивное накопление ошибок управления и катастрофический рост неопределенности. Это находит отражение в резком росте длительности циклов Бойда.

Итак, тот, кто нам мешает, тот нам и поможет.

Операция 6. После того как политическое решение принято, начинается стратегическое планирование. Суть его состоит в том, чтобы, используя уже имеющуюся теоретическую модель процесса, т.е. модель, которая описывает будущие изменения процесса, решить обратную задачу: развернуть в обратной последовательности будущие стационарные состояния к состоянию, соответствующему настоящему времени t = 0.

Операция 7. На этом этапе разрабатывается совокупность процедур воздействия на объективный процесс, переводящий каждое будущее стационарное состояние от его естественного списка признаков к новому, искусственно созданному списку признаков. В результате формируется то, что и является полной совокупностью управляющих воздействий, которую можно назвать планом траекторного управления.

Операция 8 - собственно практическая реализация совокупности управляющих воздействий.

Операция 9 - завершающая - оценка эффективности исполненного управления. Эта операция, в сущности, представляет собой объединение первых двух операций управления, с той лишь разницей, что ее основной целью является оценка соответствия реальных действий плану управления (технологической карте или нормативным документам).

Втянувшись в войну, кто же из "политиков" считает эффективность ее ведения?! Выход американской армии из Вьетнама был засыпан пропагандистским враньем, чтобы подавить антивоенные и антиправительственные настроения в США. Уход Советской армии из Афганистана был представлен как "победа", но это была проигранная война. Примерно тоже самое сегодня наблюдается в отношении военного поражения США в Ираке и в том же Афганистане. А между тем необходимо каждый раз провести Операцию 9. Но этому мешают "политики" и ТНК. В принципе оценку эффективности управления нужно проводить даже после каждой локальной военной операции, но этому уже мешают сами военные, опасаясь известных последствий.

Поэтому сегодня армия воюет не до полной победы, а до полного поражения, что является характерной чертой всех современных войн. В то время как в "тотальных " войнах военное поражение и военная победа были очень четко определены и затем детально анализировались.

Выводы.

Из описания схемы обобщенных операций траекторного управления конфликтом видно первое узкое место теории Бойда, система уязвимых точек, которая "естественным" порядком из-за принципиальных методологических дефектов мышления самого ее создателя ведет к подавлению цикла OODA.

Невозможность по "политическим" соображениям или из-за недостатка времени выполнить Операцию 2 накладывается на провал в исполнении Операции 3. В этом случае становится невозможным исполнение Операции 4. А если вдобавок в Операции 5 не учитываются конфликты на разнице стандартов планирования и управления для военных и гражданских администраций, то все остальные операции из приведенного списка будут давать только ошибочные результаты. Причем по мере развития конфликта будет происходить кумулятивное накопление ошибок управления и катастрофический рост неопределенности.

Это находит отражение в постепенном росте длительности циклов Бойда для каждой последующей операции в войне (т.е. на каждом последующем цикле Бойда). Таким образом, армия, использующая теорию Бойда, воюет вслепую, не понимая последствий своих операций, каждый раз сталкиваясь со все более сложной и запутанной ситуацией. Это сегодня мы наблюдаем в Ираке и в Афганистане.

Но это еще не все! Сознательная, или по неграмотности, невозможность проведения оценки эффективности управления в прежних войнах и/или в выполненных локальных операциях в рамках отдельного цикла Бойда (невыполнение Операции 9) вызывает необратимые потери коллективного опыта армии. Это также непосредственно отражается в подавлении циклов Бойда, но уже в последующих военных конфликтах. Т.е. при начале каждого следующего военного конфликта стартовый уровень длительности цикла OODA становится все более длительным. И хотя каждая отдельная военная операции (Act, "Действие") в цикле OODA по-прежнему исполняются очень быстро, общее понимание ситуации в регионе, где ведется война, становится все более смутным. В цикле OODA Orient ("Ориентация") и Decide ("Решение") катастрофически проваливаются. Командование армии с началом каждой новой войны все более отрывается от реальной ситуации. В итоге армия оказывается все менее подготовленной к новой войне.

В результате мы приходим к неутешительному выводу. Армия, использующая теорию Бойда, неизбежно вынуждена вести очень короткую войну с немедленным уходом с захваченной территории и прекращением после этого всяких военных операций там, где воевала. Что равносильно поражению, так как согласно любой военной доктрине уход с оккупированной территории есть поражение в войне. При этом проводить локальные операции карательного или экспедиционного характера невозможно, так как армия неизбежно сталкивается с быстрым нарастанием неопределенности последствий своих действий, что ведет к подавлению циклов Бойда и поражению в войне. Вести долговременные операции так же невозможно из-за тех же самых ограничений.

Таким образом, противнику нужно лишь подождать некоторое время, осторожно провоцируя партизанскую войну и вынуждая армию проводить ответные контрпартизанские действия. А далее армия, побеждая практически в каждом отдельном боестолкновении, просто "захлебнется" в своих тактических успехах, сопровождаемых нарастающей неопределенности. Иными словами эта армия с каждым разом будет ставить и успешно выполнять все более ошибочные задачи с точки зрения стратегии победы. Именно такой стратегии придерживаются исламские фундаменталисты в Ираке.

При этом всякий раз, вступая в войну, такая армия с самого начала оказывается как бы все более и более не подготовленной, все более и более "медленной" по отношению к противнику с точки зрения циклов OODA.

И это всего лишь первая система точек уязвимости теории Бойда, ведущая "естественным" путем к подавлению циклов OODA.

А.А.Денисов

Литература

1. А.А. Ивлев. Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации.// М., 2008.

2. Денисов А.А. "Призрачные" субъекты в управлении современным военным и политическим конфликтом. // 2010.

3. Денисов А.А., Денисова Е.В. Постиндустриализм: проблемы и задачи новой кадровой политики. // "Экономические стратегии ", No.3 (69), 2009, с. 64- 71.

4. Лефевр В. Системы, сравнимые с исследователем по совершенству. // Рефлексия. - М., "Когито-центр", 2003.

5. Денисов А.А. Системы, превосходящие исследователя по совершенству . // IV Международная конференция по проблемам управления. Сборник трудов. // М., Учреждение РАН Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2009, с. 1356-1363.

6. Денисов А.А. Нетократия и рефлексия: Засекречивание в постиндустриальном обществе. // "Рефлексивные процессы и управление", Том 7, No. 1, 2007, с . 33-50.

7. Кара-Мурза С. Подрыв рационального мышления и рефлексивное управление. //"Рефлексивные процессы и управление". - Том 3, No. 2, 2003, с. 16-34.

8. Денисов А.А. Новая комплексная технология информационно -аналитического обеспечения стратегического управления. // Тезисы доклада. 2-я Всероссийская научно-практическая конференция "Информационно-аналитическое обеспечение стратегического управления: теория и практика". 19-20 мая 2005. М., ИНИОН РАН. - Депонировано ИНИОН РАН, 2005.

9. В.С. Сироткин , Ф.П. Пресс. Управление технологическими процессами производства полупроводниковых приборов. // М., "Энергия", 1979.

10. Майкл Бейджент, Ричард Ли, Генри Линкольн. Святая Кровь и Святой Грааль. / Пер. с англ. //М., Эксмо, 2009.

11. Дж. Ван Гиг. Прикладная общая теория систем. // Пер. с англ. В 2-х томах.// М., "Мир", 1980.

12. Дж. Клир. Системология. Автоматизация решения системных задач . / Пер. с англ. //М., "Радио и связь", 1990.

13. Денисов А.А. Мировой кризис и проблема новых кадров. // Материалы VIII Глобального стратегического форума. - "Прогнозы и стратегии", No. 01, 2008 - No.01, 2009. - С. 190-193.

Источник: Центр анализа террористических угроз.