К 110-летию Коронации. Отчет.

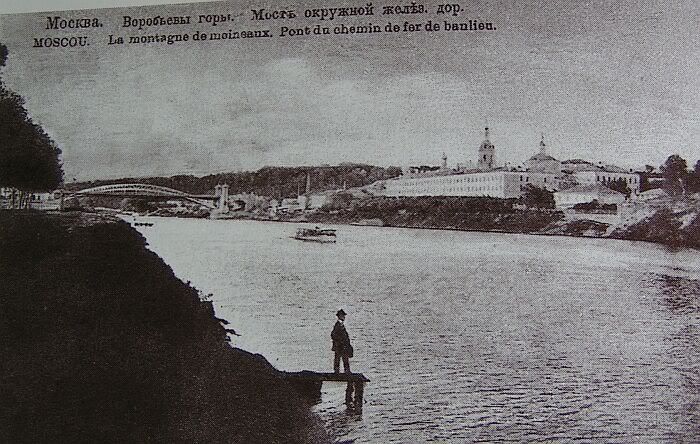

Не склонный к сантиментам царь Петр-I отмечал красоту Воробьевых гор и советовал художникам именно с их высоты писать Москву. А тот же А.П. Чехов сказал так:

«Кто хочет понять Россию, тот должен прийти сюда и посмотреть на Москву...».

Историки в записках, посвященных Воробьевым горам, неизменно упоминают: в 1827 г. будущие революционные демократы Александр Герцен и Николай Огарев дали здесь друг другу клятву - до конца жизни бороться за свободу народа.

В память об этом в 1978 г. на склоне Воробьевых гор, недалеко от смотровой площадки (прогульщики отметились там, когда шли от Метромоста), был открыт памятный знак в виде вертикального 2-частного пилона, напоминающего два хрупких дерева, пробивающихся к солнцу, - олицетворение трогательной дружбы молодых людей.

Гранитный пилон увенчан двумя светильниками, которые являются символами газеты «Полярная звезда» и журнала «Колокол» - в то время наиболее прогрессивных русских изданий, печатавшихся без цензуры за пределами России, детищ Огарева и Герцена. За пилоном установлена полукруглая стенка с бронзовым портретом двух друзей.

А какой отсюда открывается замечательный вид!!! Ну, где, где еще такое можно увидеть?!

«...Где еще, скажите на милость, как не на московских горах можно свистнуть так, что деревья вырвет с корнем, а речной трамвай вынесет поднявшейся волной на противоположный берег? После чего взнуздать коней и улететь в вечность...» (с)

Закройте глаза и вспомните действие романа «Любовник Смерти»

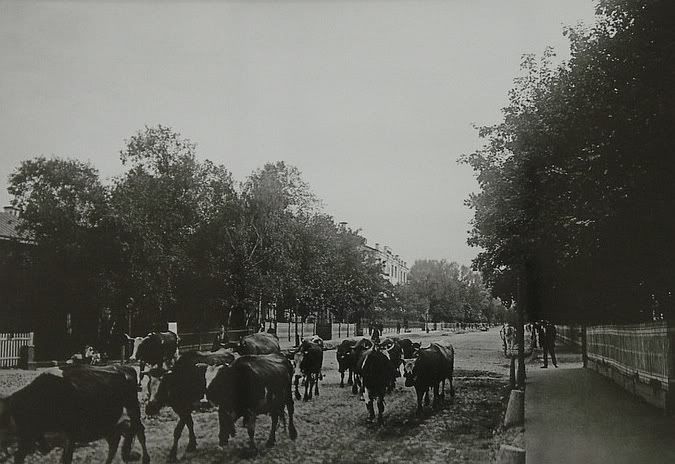

Коровий Луг в Лужниках - место стыка Упыря Котельнического и Князя.

Сенька Скорик(ов) и «шестерка» Килька надумали наблюдать за ходом разборки в дровяном сарае.

«Коровий Луг - был луг, как луг: желтая трава, лопухи. С одной стороны, за речкой, торчали Воробьевы горы, с другой - Новодевичий монастырь с огородами».

Ах, Воробевы горы, Воробьевы горы.. J

Вспомните, что:

- именно здесь, в резиденции на Воробьвых горах, предполагалось поселить товарища министра внутренних дел и командира Отдельного корпуса жандармов Храпова («СС»; его убил Грин);

- рассерженный на Митеньку Саввина Эраст Петрович Фандорин ( и ведь было за что!:) ) дал в газете объявление о приезде индийского гостя с изумрудом «Шах-Султан» в чалме, и о том, что иностранный гость вместе с кормилицей Зухрой и личным секретарем Тарик-беем остановился на генерал-губернаторской вилле, что на Воробьевых горах. И в ночь замышляемого Момусом похищения изумруда «Шах-Султан», мошенники приехали в особняк на Воробъевых горах - «за особняком - крутой спуск к Москва-реке, сзади - ели Воробьевского парка, вправо и влево - темные силуэты городских дач».

Уходить после содеянного Момус предполагал «через Акклиматический сад, к Живодерной слободе. Там, в трактире на Калужском шоссе (читай - Ленинский пр-т), можно взять тройку в любое время дня и ночи. Эх, покатить с бубенчиками по Б. Калужской (читай - Ленинский пр-т)!». Но ничего, как мы помним, у Момуса с Мими не вышло. Унесли ноги несолоно хлебавши.

К слову сказать, я не нашел никакой другой информации про Акклиматический (акклиматизационный) сад А.К. Грелля, кроме того, что преподователь Петровской земледельческой и лесной академии (позже - МСХИ), доктор Александр Кондратьевич Грелль - был владельцем и директором первого в России акклиматизационного сада, устроенного в Москве. ВБ возможно знает больше. Уж во всяком случае он утверждает, что сад этот находился рядом с современной гостиницей «Орленок».

Ну, а мы шли дальше.

Идем по ул. Косыгина. В Нескучный сад:)

Вспоминайте действие романа «Коронация..»:

«В седьмом часу Ксения Георгиевна объявила, что ей наскучило сидеть в четырех стенах, и мы - ее высочество, Михаил Георгиевич и я с мадемуазель Деклик - отправлись кататься. Я велел подать закрытую карету, потому что день выдался пасмурный, ветренный, а после обеда еще и пошел мелкий, неприятный дождь.

Мы выехали по широкому шоссе (авт. - когда-то: Воробъевское шоссе, ныне - ул. Косыгина) на возвышенность именуемую Воробъевыми горами, чтобы посмотреть на Москву сверху, но из-за серой пелены дождя мало что увидели: широкий силует долины, над которой, будто пар, висели низкие облака - ни дать, ни взять супница с дымящимся бульоном.

Когда ехали в обратном направлении, небо впервые за день немного просветлело. Поэтому карету мы отпустили, а сами отправились пешком от Калужской заставы (авт. - ныне - плщ. им. Ю. Гагарина) через парк».

С правой стороны, по ходу движения:

Воробъевский (напорный) резервуар чистой воды

- его устроили здесь городские власти при постройке Рублевского водопровода (начало XX в.).

Со временем эта система водоснабжения была модернизирована, но и поныне часть ее сохраняется в специально огороженной зоне.

Наземная часть резервуара, засаженная деревьями, выглядит и сейчас очень и очень привлекательно.

Еще одним объектом нашего маршрута мы пожертвовали, - не пошли к нему:)

«За Калужской заставой начиналось Воробьевское шоссе, сейчас - ул. Косыгина. Дом № 2-4 по ней, в котором расположен институт - усадебный дом Дмитриева-Мамонова, или т.н. Мамонова дача, парк которой спускался к Москва-реке с 42-метровой горы»

Мамонова дача

В середине XVIII - начале XIX вв. в восточной части Воробьевых гор был возведен изящный архитектурный ансамбль - «Мамонова дача» (сейчас здесь, как и многие годы, находятся лаборатории Института химической физики РАН; почитать-посмотреть: http://lugerovski.livejournal.com/48941.html). Мамоновой дачу прозвали потому, что здесь под домашним арестом содержался герой Отечественной войны 1812 г., граф М.А. Дмитриев-Мамонов, сошедший с ума.

Зато весело и с песнями осуществили спуск с почти отвесного склона гор:)

В XVII в. у подножия Воробьевых гор в восточной их части заложили первые здания Андреевского монастыря. Сам монастырь неизвестно когда и кем был основан. Но в описываемое время он был возрожден окольничим Ф.М. Ртищевым, любимцем царя Алексея Михайловича «Тишайшего» Ртищев устроил здесь на свое иждивение обитель, назвал ее Преображенской пустынью и учредил ученое братство для перевода богослужебных книг. Тот же Ртищев завел здесь в 1665 г. Духовное училище, которое послужило зародышем Славяно-греко-латинской академии.

Со смертью Ртищева (умер в 1673 г.) кончилось и процветание Андреевской обители. А в конце XVIII в. Здесь была устроена богадельня.

Остановились. Вспомнили господина Тургенева:)

«Герасим все греб да греб, - пишет Тургенев. - Вот уже Москва осталась назади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы... Он бросил весла».

Воробьевы горы, купола Свято-Андреевского монастыря...

Герасим бросил весла, доплыв практически до Лужников, которые в то время /рассказ был опубликован в 1854 г./ были за чертой города, и была там глухая деревня. Почти напротив Андреевского монастыря дворник Герасим вынужден был совершить свое злодеяние. На месте смерти Му-Му вы также не найдете никаких упоминаний об тургеневском произведении. Хотя - нет, одно, забавным образом связанное с Му-Му, все-таки есть: в Свято-Андреевском монастыре по инициативе настоятеля выращивают собак:)))

Андреевский мужской монастырь сегодня восстановлен. Он находится за Нескучным Садом, куда мы скоро и пойдем J. Летом он практически сокрыт зеленью на склоне берега, а над ним величаво парит советский небоскреб с метким народным прозвищем - одеколон «Золотые мозги».

Это здание Академии наук на Ленинском проспекте, построенное в виде сдвоенной пары вытянутых коробок с замысловатым верхом, выкрашенным в царственный золотой цвет. Издали смахивает на мозги. Впрочем, другим видится сигаретный фильтр, откуда идет второе название этого монстра - «Две сигареты»;)))

И вот так мы дошли до Нескучного сада!

Действие повести «Пиковый Валет» разворачивается в 1886 г. За 10 лет до пресловутой Коронации императора Николая-II, и за 120 лет до нашего с Вами 2006 года! У нас двойной юбилей, акунисты?:)

Вспомним, что частью момусовской операции «Гранд-Оперсьон» было завлечь богача и прохиндея Самсона Харитоновича Еропкина именно в Нескучный сад. От Иверской часовни «Еропкин забрал блаженного Паисия к себе, чтобы на следующий день поехать в Нескучный сад, рыть землю под старым дубом, что позади беседки каменной; где дуб мохом порос». И здесь его Момус позвал замогильным голосом «из-под земли» придти в Варсонофьевскую часовню, что близ Новопименовской обители. Отнести в той часовне обитающему святому отшельнику куль с деньгами.

А еще здесь Акунин поселил здесь главных героев романа «Коронация..».

Да, представители Зеленого двора (по цвету шлейфа Великой княгини Екатерины Иоановны) вынуждены были поселиться в вымышленном Эрмитаже Нескучного сада.

В связи с тем, что Николаевский (читай - Ленинградский) вокзал был перегружен, они с Брестского вокзала (читай - Белорусского), заехав поклониться поклониться иконе Иверской Божьей Матери, приехали прямиком сюда.

«Красивый дом.. С превосходным видом на Москва-реку и город. Стоит в парке и близок от Александринского дворца, где перед коронацией поселится высочайшая чета.. Дом построен в середине прошлого (авт. - т.е. XVIII века) столетия. Когда-то принадлежал графине Чесменской - той самой, знаменитой богачке и сумасбродке.. Некоторые говорят, что Пушкин писал свою Пиковую Даму с нее, а вовсе не со старой княгини Голицыной.. Полвека назад владение было выкуплено у графов Чесменских Дворцовым управлением..».

Где-то здесь, в саду, «примерно на половине дороги к Эрмитажу» на гуляющих героев Акунина напали, и похитили бедного маленького Мику:))

Нескучный сад - старейший парк Москвы.

Террасы парка, по которым проложены его тенистые (насыпные) аллеи соорудил еще в XVIII в. известный промышленник Прокопий Акинфиевич Демидов. Он же разбил на крутых берегах Москвы-реки лучший по тем временам в Европе т.н. Ботанический (Нескучный) сад, который еще при жизни Прокопия Акинфиевича стал знаменитым.

Нескучный разбили на склонах, которые вели к Москва-реке, для чего пришлось срезать целый холм и устроить пять террас и земляных сходов между ними. Лучшие садовники занимались здесь выращиванием уникальных растений. Любоваться этими чудесами в сад съезжались и знать, и всяк желающий. Притягивали посетителей и эксцентрические выдумки хозяина.

Так, однажды вместо копий римских садовых статуй он расставил на клумбах с невероятно красивыми цветами вымазанных мелом атлетически сложенных мужиков, которые грозно окликали каждого, кто соблазнялся сорвать цветочек. Иные дамы падали в обморок:)

Слухи об этом приводили в сад толпы любопытствующих москвичей и особенно москвичек.

Правда, просуществовал Ботанический сад недолго: когда Прокопий Демидов ушел из жизни, сад стал дичать и вымирать, и быстро пришел в запустение, ибо прямые наследники им не интересовались. А графу Ф.Г. Орлову, сменившему Демидова в статусе владельца усадьбы, не нужны были оранжереи с заморскими пальмами. Но даже в 1923 г., когда на месте парка Горького решили создать Сельскохозяйственную выставку, - экзотических растений было еще много.

Нескучный сад окончательно образовался лишь в 1834 г., в результате слияния садов 3-х близлежащих усадеб XVII в.:

1. Промышленника Прокопия Демидова,

2. Князей Трубецких-Шаховских и

3. Князей Голицыных /княгиня Голицына, - у Акунина: Чесменская, - дожившая до 93 лет).

Свое название - Нескучный - сад, предположительно получила название по увеселительной усадьбе генерал-прокурора князя Н.Ю. Трубецкого, которую он назвал «Нескучным загородным дворцом»: как писал известный москвовед П.В. Сытин, к 1783 г. первый владелец этой территории разбил здесь небольшой парк в «версальском стиле» с подрезанными в виде пирамид и кубов деревьями, проложил по нему дорожки, обустроил гроты, а через ручьи перекинул мостки. Вокруг большого дома были разбросаны беседки. Хозяин повелел посадить в своем имении фруктовый сад, построить оранжереи и даже завел зверинец.

«Усадьба генерал-прокурора князя Н.Ю. Трубецкого появилась на участке, примыкавшем к Калужской заставе (ныне - площадь Гагарина) и простиравшимся до Москва-реки. Участок состоял из высокого плато и глубокого оврага с прудом на дне. От улицы усадьба была отгорожена нарядной деревянной оградой со скульптурой и вазами. Между домом-дворцом и Москва-рекой находились оранжереии зеленый лабиринт. К 1804 году усадьбу значительно перестроили, нарушив ее начальную планировку; главный дом был развернут в сторону оврага и отодвинут в сторону от основной оси усадьбы. В 1804 г. существовал только грот»

Позднее эта усадьба перешла по наследству к его брату капитан-поручику князю Д.Ю. Трубецкому.

К западу от владения братьев Трубецких через глубокий Андреевский овраг, по которому к началу XX века проложили кольцевую железную дорогу - сегодня здесь проходит 3-е Транспортное Кольцо, - тянулись земли князей Голицыных. Эта территория известна, как Голицынский сад: протянувшиеся с юга на север прямые тенистые аллеи пересекались под разными углами с такими же прямыми, а иногда и слегка наклоненными аллейками. Были высажены редкие виды деревьев и кустарников, среди которых красовались клумбы.

От времен минувших в Нескучном саду сохранились:

- Летний домик графа Ф.Г. Орлова 1796 года (на крутой горке возле Москва-реки, сейчас там библиотека и читальный зал; здесь снимали дом Иглы в киноленте Янковского «Статский Советник»).

- За Летним домиком - Ванный (Купальный павильон) домик с ротондой на берегу полузасыпанного Елизаветинского пруда; когда-то император Александр-II принимал здесь ванны: вода была проведена прямо из Москва-реки. Сегодня на пруду сохраняется искусственный островок.

- Трехпролетный каменный арочный мост.

- Спуски-марши и

- Мостики над оврагами.

Ну, и, разумеется, - демидовские парковые насыпные террасы.

На месте цветочных террас Демидова, в 1957 г. среди тенистых кущ, как раз под Александринским дворцом, была построена легкая летняя эстрада. Аншлагов не было; даже в лучшие свои времена едва ли не половина скамеек пустовала. Но именно с этой эстрады, которую позже москвичи переименовали в Зеленый театр, все и началось. И сегодня это действующая концертная площадка. Летом 2005 года я с огромнейшим удовольствием слушал здесь Майка Паттона:)

Неподалеку от Зеленого театра можно увидеть зарастающий травой, полуразрушенный мостик через овраг. Старинный, сложенный из кирпича и необработанных камней, он, казалось бы, совсем и не нужен - гораздо проще пройти по набережной. Но, как утверждает легенда, крайне нужна эта переправа влюбленным парам. Если юноша с девушкой возьмутся за руки и пройдут по мостику, будет им немеркнущая взаимная любовь и долгие годы совместной жизни:)

Архитектурным центром западной части этой местности, обозначенной как Александринский сад, был знаменитый Александринский дворец, в котором ныне разместился Президиум РАН.

Заказчиком строительства этого дворца выступил вышеупомянутый Прокопий Акинфиевич Демидов.

Есть информация, что в начале XIX в. дворец принадлежал княгине Наталье Петровне Голицыной, той самой урожденной графине Чернышевой, которую Пушкин изобразил в «Пиковой даме» в образе старой графини. Графиня отличалась своенравным характером и ни за какие деньги не хотела расстаться со своим Нескучным дворцом, который очень хотел купить сам Николай-I. Однако позже царь все-таки приобрел бышее имение Чернышевой, преподнося его в дар своей супруге - Александре. Поэтому-то он и вошел в историю как, - Александринский.

После Октябрьской революции Александрийский дворец превратили в Музей мебели. Коллекция его была действительно богатейшей. И есть литературная легенда, что Илья Ильф и Евгений Петров - авторы блистательных «Двенадцати стульев» - сочинили свое произведение не без подсказки, услышанной в стенах бывшего дворца. А в 1926 г. территория Нескучного сада вошла в состав Парка культуры и отдыха, и во дворце разместил свои экспонаты уже - Музей народоведения.

Ко дворцу со стороны бывш. Калужской улицы /современный Ленинский пр-т/ вела парадная подъездная аллея, начинающаяся от белокаменных ворот (их украшают украшают скульптурные композиции «Времена года» работы Ивана Витали). Двор с чугунным фонтаном

(работа того же скульптора Ивана Витали, перенесен сюда в 1934 г. с Лубянской площади) в центре обрамляют:

- Фрейлинский корпус,

- Кавалерский корпуса,

- небольшая Гауптвахта /строение, стоящее справа от дворца/.

Большинство построек ансамбля были возведены архитектором и реставратором Е. Тюриным в 1830 г. Это:

- и Чайный домик,

- и кирпичная беседка Охотничий домик,

- и уже упомянутый романтический мостик-грот из больших валунов,

- и Манеж для выездки породистых лошадей /сегодня здесь - Минералогический музей им. Ферсмана/.

«Одновременно с Нескучным загородным дворцом недалеко от него, чуть ближе к центру Москвы, возникла усадьба П.А. Демидова, одного из сыновей знаменитого основателя металлургических заводоа А. Демидова. После смерти П.А. Демидова его дом и сад в 1786 г. перешли к Е.Н. Вяземской (дочери Ю.Н. Трубецкого, первого владельца Нескучного загородного дворца). В 1793 году имение покупает Ф.Г. Орлов, после смерти которого в 1796 г. дом достается граф Орлову-Чесменскому, а затем его дочери Анне Алексеевне Орловой-Чесменской»

До покупки Дворцовым ведомством - хозяином бывшего демидовского имения, графом Алексеем Орловым-Чесменским, мотом и весельчаком, были предприняты активные действия к тому, чтобы усеять сад памятниками военных баталий, соорудить Летний и Ванный домики, Египетскую беседку, и устроить искусственный овраг с мостиками.

В 1812 г. дворец и сад благодаря удаленности от центра города уцелели от пожара. Дочь хозяина - Анна Алексеевна Орлова-Чесменская в 1826 г. дала грандиозный бал при нескольких тысячах свечек на 1200 гостей по случаю коронации Николая-I. Ему то она и продала в 1832 г. усадьбу за 800 рублей.

В 1826-1842 гг. на территории Нескучного и соседних усадеб по берегу Москвы-реки, принадлежавших ранее Голицыным, Демидовым и Трубецким, купленных Дворцовым ведомством, был возведён ансамбль императорской резиденции, включивший многие уже существовавшие постройки.

В ознаменование празднования 800-летия Москвы в 1951 г. в Нескучном на краю обрыва поставили беседку с фонтанами. Есть мнение, что именно здесь располагался т.н. Воздушный театр. Но прежде чем немного рассказать о нем замечу, что по свидетельству акуниста ВБ именно здесь в киноленте Янковского «Статский Советник» снимали эпизод с Ледяным городком, где Фандорину-Меньшикову фа-ааатально повезлоJ.

В 1830 г. директор Московских казенных театров Ф. Кокошкин соорудил в Нескучном /а тогда еще - Голицынском/ саду т.н. «воздушный театр» на 1500 мест.

Сцену устроили на обширной лужайке.

Вокруг нее амфитеатром располагались ложи, внутри сделали партер и даже соорудили галерку. Деревья, окружавшие сцену, служили и «декорациями». Небо на закате создавало театру неповторимый естественный плафон. В антрактах сад становился «воксалом» - играл оркестр, публика танцевала. Устроители представлений всегда пускали на сцене после спектакля фейерверки, что чрезвычайно нравилось посетителям.

На сцене «воздушного театра» выступали

- М.С. Щепкин,

- П.С. Мочалов,

- замечательный водевильный актер В.И. Живокини,

- талантливый актер и драматург Д.Т. Ленский,

- певец, композитор, оранжировщик русских песен и романсов П.А. Булахов и др.

Играть под открытым небом актерам было не так просто. Малейшее дуновение ветра, карканье ворон и галок без труда заглушали и голоса, и звуки оркестра.

Сквозняки, отсутствие «сухого приюта» в антрактах, особенно в год открытия театра, вызывали частые простуды у артистов. Тогда и репетиции, и спектакли прерывались.

Казалось, все эти неудобства должны были помешать процветанию «воздушного театра». Но он существовал, радуя зрителей, целых четыре сезона. Спектакли давались 2 раза в неделю. Разумеется, многолюдно было в теплые дни. Народ валил валом.

По длинной песчаной улице Калужской /сегодня - Ленинский пр-т/ один за другим подъезжали экипажи. Однажды театр посетил А.С. Пушкин со своей невестой Натальей Гончаровой и ее семьей. Их сопровождал друг поэта П.В. Нащокин. Пока поэт осматривал театр, за ним по пятам ходили актеры, чтобы как следует разглядеть знаменитость. В этот же день Нащокин познакомил поэта с драматургом Д. Ленским.

И вот таким вот манером мы и вышли с прогульщиками на Ленинский проспект. Наша прогулка близилась к завершению. Но напоследок в тот солнечный день нам предстояло вспомнить про еще один эпизод из романа «Коронация...».

Помните, как А.Зюкин осмелился проследить за странным образом экипированным Фандориным и его камердинером Масой?

Перемахнув через ограду сада, Зюкин очутился на Б. Калужской улице (читай - Ленинский проспект):

«Большая Калужская - это ведь даже не улица, а своего рода загородное шоссе, извозчики там редкость».

Фандорин и Маса уселись в пролетку и покатили к Б. Калужской площади. Зюкин «припустил за ними ровным аллюром, держась поближе к ограде парка, благо пролетка катила не так уж и быстро». Лишь у Голицынской больницы,

когда у Зюкина стало сбиваться дыхание, ему попался извозчик...

Ну, и, пожалуй, остается обратить Ваше внимание только на еще один объект:)

Он остался самым стойким, - собственно мне и Максиму, организаторам;)

Храм Ризоположения - единственный в Москве Храм в честь Положения Ризы Господней.

Риза Господня - это льняной хитон, в который был облачен Иисус Христос на Голгофе.

Краткая история того, как в Москву попала Риза Господня, главная часть которой хранится в Успенском кремлевском соборе - такова.

Еще при завоевании Грузии шах Аббас взял эту святыню и вследствие домогательств царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета отправил ее в Москву, где она была встречена духовенством у Донского монастыря за Калужскими воротами, и на том самом месте построен был сперва деревянный Храм Ризоположения, который в 1680 г. перестроен в каменный, а в 1690 г. освящен.

Первое известие об этой Ризе было получено от прибывшего из Персии посла Василия Коробьина, который донес о том государю Михаилу Федоровичу. Приобретение такой святыни для нашей иеркви было очень важно, но осторожный и мудрый патриарх желал точно расследовать, чтобы признать ее за истинную, так как исторических свидетельств в то время не было отыскано.

Поэтому было повелено И.Т. Грамотину подробно расследовать и расспросить у келаря Новоспасского монастыря старца Иоанникия о хитоне и прочих одеждах Иисуса Христа, а затем у прибывшего в Москву из Иерусалима биговского архиепископа Феодосия о том, каким образом захватил шах Аббас Ризу Господню и подлинная ли она. Но этими показаниями патриарх не удовольствовался, и для открытия истины назначено было служить молебствия, определен недельный пост, наконец, положено было совершить всеношную службу в неделю крестопоклонную.

Последовавшие засим от Ризы чудеса и исцеления убедили, что она действительно есть Риза Господня. С этого времени патриарх установил празднование означенной Ризе 10 июля и поручил крутицкому митрополиту Киприану составить особую службу..

Рассказал я про это вкратце своему единомышленнику и хотели мы было перейти ул. Донскую, прямо у Церкви Ризоположения... как вдруг время повернулось ненадолго вспять, и мы вынуждены были пропустить ИХ!

Опасаясь повторить ошибку Сеньки Скорикова и Эраста Петровича - мы ИХ пропустили.

« - А они постоянно здесь тусуются» - флегматично заметил Максим Токарев.

И уже потом, когда мы вернулись в свое время, отправились пить пиво. Впрочем, - как всегда..:)

Занавес:)

P.S.: благодарю всех, кто мне так или иначе помогал и помогает!