К 110-летию Коронации. Отчет.

Каюсь, ибо грешен. Склонен давать обещания.

Правда может быть не так быстро;)))

И вдвойне приятно, что кто-то своим стремлением продолжить когда-то начатое как бы снимает «с ручника», заставляя мобилизоваться и сделать то, к чему в принципе, есть склонность и лежит душа.

Спасибо акунисту ВБ за идею.

И хотя в октябре 2005 года мы (троица акунистов) уже гуляли по Нескучному саду (http://www.fandorin.ru/forum/showthread.php?s=05e9e678b395d2e38b3a724eb40fc27d&postid=107215#post107215), но тогда Коронации было только 109 лет. Нынче 110 стукнуло, а это - уже юбилей: грех было не погулять:)))

http://privratnik.livejournal.com/283642.html

Итак, отчет (давненько не писал, так что не обессудьте, если что:)).

Да. Раз уж автор идеи ВБ, то вся авторская редакция будет дана курсивом. Замечу правда, что ее (редакцию ВБ) я оставил немного: своих материалов предостаточно.

Встретились мы, как и было оговорено на станции метро «Воробьевы Горы»: самой протяженной во всем московском метрополитене; зал этой станции вместе с подходными коридорами занимает почти 270 метров в длину. Немало, правда? Немного фактов....

Станция была сооружена по уникальному спецпроекту. Станционные пути и платформа расположены на нижнем ярусе т.н. Метромоста. На верхнем ярусе - осуществляется автомобильное движение. Сам мост был сооружен в 1958 г., известен еще как Лужнецкий (Лужниковский) мост. Станция метрополитена была открыта 12 января 1959 г. в составе участка «Спортивная» - «Университет» (до 12.05.1999 г. носила название «Ленинские горы»). Строительство моста и станции было произведено в кратчайшие сроки - всего за 15 месяцев.

Строительство Лужнецкого метро моста было продиктовано прежде всего необходимостью продолжить сокольническую линию метро. Расчет провести тоннель под Москва-рекой - в целях удешевления строительства - не оправдал себя, ибо «лужниковский» берег достаточно крут (высок; порядка 60 метров). И от специалистов потребовалось бы расположить эскалаторы аж в 3 яруса, что отверглось руководством метростроя. Поэтому решили строить мост через реку.

Сроки, отведенные на строительство и монтаж, как это у нас водится в России, не соответствовали реальной ситуации, однако сверху стали давить: у представителей верхних эшелонов власти играли амбиции. Ввиду этого ведущие проектные организации отказались от участия в работе. На территории Лужников спешно создали специальное КБ, занимавшееся всем ходом разработок.

Больше всего сомнений вызывала не конструкция моста, а материал из которого решили делать мост.

Конструкции моста собраны из предварительно напряженных железобетонных элементов. Из-за спешки со сдачей моста в эксплуатацию не были до конца соблюдены нормы строительства. И, вероятно, были допущены ошибки при закладке арматуры в каркас моста, кроме того для ускорения бетонирования была использована соль натрия: по утверждению специалистов этот метод позволял ускорить схватывание бетона в 2 раза быстрее. Внешне такие бетонные блоки ничем не отличались от обычных - «несоленых», - к тому же показывали хорошие результаты на прочность; однако со временем соль стала впитывать в себя речную влагу. Растворяясь, ее частицы притягивались к арматуре; коррозия увеличила ее объем в 3 раза, и бетон просто стал трещать изнутри. Увы! Частичное разрушение несущих конструкций Лужнецкого моста привело к его закрытию в 1984 г. для пассажиров, а в 1986 г. и для поездов. Движение осуществлялось по самостоятельным опорам, наведённым по обе стороны моста. Поезда следовали мимо станции без остановок.

А 14 декабря 2002 г. станция вновь приняла пассажиров.

Оформление станции выполнено в современном стиле - заметно изобилие алюминиевых элементов отделки («металлик»). Опоры моста, проходящие через зал, а также стены подходных коридоров облицованы белым и зеленым мрамором. Путевые стены, как и раньше, сделаны прозрачными.

Длина самого длинно в Москве моста с эстакадами составляет 1179 м., а полная длина - 2030 м.

Проезжая часть самого длинного в Москве моста после недавней реконструкции стала шире на 3,5 метра и составляет сегодня 27 метров, при шестиполосном движении; установлена также разделительная полоса. Не повезло только пешеходамJ - с момента реконструкции моста им проход по верхнему ярусу моста заказан, именно за счет тротуаров выросло автодорожное полотно..

Вышли на поверхность:)

Станция метро «Воробьвы Горы»

Помимо всего, кроме строительство станции «Ленинские горы» Было сооружено 2 выхода со станции: на оба берега Москва-реки. Со стороны Воробъёвых гор была установлена эскалаторная галерея (эскалатор), соединившая наб. Москва-реки (нижний ярус Метромоста) и совр. ул. Косыгина (верхний ярус). Эскалатор двигался от станции метро «Ленинские горы» ко Дворцу пионеров, откуда и по сей день открывается чудесный вид Лужников со стороны все тех же Ленинских гор.

Эскалаторная галерея

Заканчивалась эскалаторная галерея несколько дальше от моста, потому что Метромост пересекает реку не под прямым углом, а под 60 градусов. Какм Вы понимаете сделать галерею параллельно мосту в условиях хрущевской борьбы с излишествами было невозможно.. По закрытии Лужнецкого моста на реконструкцию на долгие годы отпала надобность и в эскалаторе. Сегодня ступенчатый эскалатор - позабыт-позаброшен..

Далее наш путь лежал на самый верх т.н. Воробъевских гор.

А по дороге мы постарались поискать висячий мост доктора Линда. Сделать это было нелегко.

поэтому мы условились, что искомый овраг - за нашими спинами

Многие, очень многие пытались найти знаменитый висячий мост доктора Линда.

В свое время акунист Галя с Таганки делилась со мной своими соображениями:

«Собственно, на Воробьевых Горах овраг есть, но был засыпан в советское время, где-то в конце 1960-х гг., так что Акунин мог его застать. И мостики там были, правда, не через весь овраг, а внизу. Висячих мостов там никто не помнит. Местонахождение: на пересечении Мосфильмовской улицы и Мичуринского проспекта. Сейчас там стоит крутая правительственная больница (и в советское время, правда, тоже стояла)».

По сути, - что нам известно? «...Д-декоративный парк.. Висячий мост на канатах над оврагом в 20 саженей...». И все! Ну, и еще мы, конечно знаем, что именно на этом мосту и был подстрелен Фандориным неуловимый т.н. доктор Линд.

«Высокий берег Москвы-реки над ее излучиной у Воробъевых гор издавна привлекал внимние своей живописностью. Густой лес и рощи покрывали склоны гор. За ними, наверху, открывались просторы полей. Отсюда, с юго-запада, ветра приносили свежий, чистый воздух»

«Горами» наши предки назвали крутой высокий правый берег Москва-реки, что «супротив Лужников».

Исторические факты свидетельствуют: на восточной окраине теплостанской возвышенности находилось когда-то старинное с. Воробьево. Вполне возможно, что название свое оно получило из-за того, что на склонах, покрытых деревьями и кустарниками, некогда собирались несчетные стаи шумных пернатых.

Вот что рассказал Максим Токарев:

«По сведениям П.В. Сытина, великая княгиня купила для себя село у некоего попа по прозвищу Воробей. Отсюда становится ясным происхождение топонима: селение, как и многие другие, получило название по своему владельцу. Прозвище Воробей скорее всего было связано с внешностью человека (так могли назвать некрупного, невысокого человека) или какими-то приметными чертами его характера, поведения».

Село было куплено Великой княгиней Софьей Витовной в XV в. и сразу превратилось в дворцовое имение. По приказу мужа княгини - Василия III - в Воробьево возвели деревянный загородный Терем-дворец. В 1521 г. во время нападения на Москву татарского хана Менгли-Гирея Василий-III спрятался от татарских лучников в стоге сена. Враги полностью разграбили дворец, перерыли все, что можно, но не нашли хитроумного великого князя.

В 1547 г. во время московского пожара в Воробьево уже отсиживался царь Иван Грозный. Сюда в летнее время любил наезжать с семьей и небезызвестный акунистам Алексей Михайлович «Тишайший».

Деревянные строения «Воробьева дворца» к XVII в. подгнили, и, как упоминают летописцы, уже в 1680-х годах царь Федор Алексеевич (брат Петра-I) распорядился «в селе Воробьево под деревянные хоромы сделать каменные подклеты в длину 80 сажен без аршина, поперек на 6 сажен с полусаженью». Во дворце в это время было 57 «житий», иначе - комнат. Позже на каменных подклетях (цокольных этажах) было выстроено новое здание, которое закончили к 1690 г.

В 1733 г. дворцовое здание вновь обветшало и Донской монастырь испросил разрешения разобрать деревянный верх дворца и использовать материал для постройки келий.

В середине XVIII в. императрица Екатерина-II приказала восстановить дворец «на горах» и на каменные подклеты перенести ее летний дворец с Волхонки. А к концу царствования императрица повелела постройку разрушить.

На самом верху Воробьевых гор (высшая отметка которого, если верить Интернету - 220 м) в 1817 г. была построена Церковь св. Троицы Живоначальной на Воробьевых горах. Храм св. Троицы остался нам от древнего дворцового села Воробьево. Насколько мне известно, Храм этот не закрывался даже в советскую эпоху.

Церковь св. Троицы

Московские архитекторы издавна присматривались к Воробьевым горам как к удачной строительной и смотровой площадке, где «весь славный град узрит любое величественное сооружение».

Именно здесь в 1755 г. планировалось построить первое здание университета, но после «величественного отказа» императрицы Елизаветы Петровны университет был воздвигнут на Красной площади.

А добиться у императора Александра-I права на возведение на «Воробьевке» величественного монументального сооружения удалось лишь Александру Витбергу. Этот архитектор предложил построить здесь храм Христа Спасителя - памятник в честь победы в Отечественной войне 1812 г. Он должен был тремя террасами спускаться с вершины Воробьевых гор к Москва-реке. Заложили первый камень Храма. Начали было строить. Но во время проведения земляных работ обнаружилось, что склоны гор осыпаются и сползают, и в 1827 г. строительство было прекращено.

Некоторое время на Воробьевых горах оставались лишь бараки для строителей и два кирпичных завода. Московский губернатор через некоторое время распорядился переделать бараки в пересыльную тюрьму, которую в народе окрестили «пересыльным замком». Здесь, кстати, работал знаменитый врач-филантроп Федор ГаазJ

Воробьевы горы издавна славились чистым мелкозернистым белым песком. Предприимчивые люди построили здесь два казенных завода - стекольный и зеркальный.

В конце XIX - начале XX в. «Воробьевка» стала любимым местом гуляний москвичей. По воскресным и праздничным дням народ толпами шел сюда по Воробьевскому «шоссе» или переправлялся на лодках со стороны Новодевичьего монастыря. Здесь людей встречали расторопные самоварщики. Под деревьями устанавливали столики. Отдыхающие потягивали душистый чаек, радовались и более крепким напиткам. Отовсюду раздавались звуки гармошек, неслись песни.

На некоторых склонах были построены деревянные «горки» наподобие ледяных русских гор. По ним тележки на рельсах с невероятной быстротой неслись вниз, а затем с разгону взбегали на деревянную площадку, с которой так же стремительно отправлялись обратно.

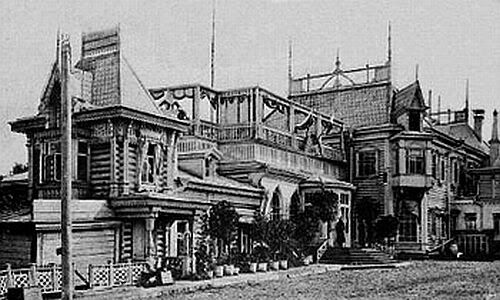

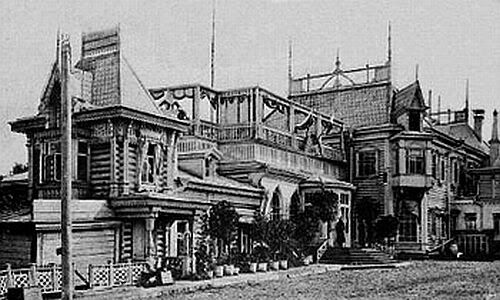

Любители острых ощущений не брезговали качелями, каруселями и прочими увеселительными аттракционами. А на самом верху гор, там, где сейчас гранитная балюстрада напротив МГУ, предприимчивый крестьянин-купец Крынкин из с. Воробьево, устроил в начале прошлого века свой знаменитый высотный ресторан для шикарной публики: состоятельные горожане получили возможность трапезничать, любуясь московскими просторами, над которыми за Москвой-рекой высились те самые «сорок сороков». Упоминается сие заведение во множестве литературных источников. Вспомните хотя бы того же Шмелева с «Лето Господне».

Для желающих полюбоваться видами владелец заведения держал даже подзорную трубу. После революции ресторан закрыли, организовав здесь одну из первых в городе районных библиотек («библиотека-читальня на Воробьевых горах, б. ресторан Крынкина»). Вскоре дом сгорел.

Вот что рассказал нам Максим Токарев:

«Ресторан Крынкина знаменит был тем, что здесь круглый год подавалась свежая зелень. И эта зелень не завозилась из-за бугра, она была бы очень дорогой. Она выращивалась в большей своей части здесь же, на той стороне Москва-реки. Здесь были знаменитые Пышкинские огороды. За счёт того, что здесь была очень богатая пойменная земля, за счёт того, что сюда свозилось ежемесячно сотни возов конского навоза, что здесь выращивалось? Конечно, экзотика. Это артишоки, дыни, арбузы, сельдерей корневой и сельдерей черешковый, различные формы фасоли. Всё это выращивалось здесь, у Пышкина и подавалось к столу в ресторане у Крынкина. Закуска здесь была изумительная. Мы будем говорить об огурцах. Огурцы выращивались русской селекции, это Клинский огурец, Вяземский, Муромский, Нежинский и многие другие. Как только начинали созревать первые огурчики, как мы их сегодня называем корнишоны, начиналась засолка. Засолка отличалась тем, что в бочку клалось очень мало соли, но много пряностей. Дубовые бочки забивались плотно и по наклонному настилу опускались на дно Москва-реки. Секрет заключается в том, что на дне Москва-реки температура была очень ровная, +4оС и весной, и зимой, и летом. Это был естественный холодильник. А поставлялись эти огурцы все лишь в три места, в три Елисеевских магазина. Один в Москве, один в Санкт-Петербурге и один в Париже. И конечно, в ресторан Крынкина, который на Воробьевых горах. Да, Пышкин был великий огородник! Ну, вот и всё! Одни из самых урожайных сортов - “Пышкинская” и “Кубышка” до революции выращивались в подмосковном хозяйстве Пышкиных. Диаметр кочанов составлял в среднем 70 сантиметров, а вес достигал 18 килограммов. Увы, сегодня эти сорта утеряны».

Того заведения давно нет, но дух ресторатора Крынкина все не дает покоя отцам города.

Есть информация, что в недрах Москомархитектуры уже несколько лет вынашивается проект застекленного увеселительно-торгового комплекса под смотровой площадкой на Воробьевых...

Продолжение - ЧАСТЬ II

Правда может быть не так быстро;)))

И вдвойне приятно, что кто-то своим стремлением продолжить когда-то начатое как бы снимает «с ручника», заставляя мобилизоваться и сделать то, к чему в принципе, есть склонность и лежит душа.

Спасибо акунисту ВБ за идею.

И хотя в октябре 2005 года мы (троица акунистов) уже гуляли по Нескучному саду (http://www.fandorin.ru/forum/showthread.php?s=05e9e678b395d2e38b3a724eb40fc27d&postid=107215#post107215), но тогда Коронации было только 109 лет. Нынче 110 стукнуло, а это - уже юбилей: грех было не погулять:)))

http://privratnik.livejournal.com/283642.html

Итак, отчет (давненько не писал, так что не обессудьте, если что:)).

Да. Раз уж автор идеи ВБ, то вся авторская редакция будет дана курсивом. Замечу правда, что ее (редакцию ВБ) я оставил немного: своих материалов предостаточно.

Встретились мы, как и было оговорено на станции метро «Воробьевы Горы»: самой протяженной во всем московском метрополитене; зал этой станции вместе с подходными коридорами занимает почти 270 метров в длину. Немало, правда? Немного фактов....

Станция была сооружена по уникальному спецпроекту. Станционные пути и платформа расположены на нижнем ярусе т.н. Метромоста. На верхнем ярусе - осуществляется автомобильное движение. Сам мост был сооружен в 1958 г., известен еще как Лужнецкий (Лужниковский) мост. Станция метрополитена была открыта 12 января 1959 г. в составе участка «Спортивная» - «Университет» (до 12.05.1999 г. носила название «Ленинские горы»). Строительство моста и станции было произведено в кратчайшие сроки - всего за 15 месяцев.

Строительство Лужнецкого метро моста было продиктовано прежде всего необходимостью продолжить сокольническую линию метро. Расчет провести тоннель под Москва-рекой - в целях удешевления строительства - не оправдал себя, ибо «лужниковский» берег достаточно крут (высок; порядка 60 метров). И от специалистов потребовалось бы расположить эскалаторы аж в 3 яруса, что отверглось руководством метростроя. Поэтому решили строить мост через реку.

Сроки, отведенные на строительство и монтаж, как это у нас водится в России, не соответствовали реальной ситуации, однако сверху стали давить: у представителей верхних эшелонов власти играли амбиции. Ввиду этого ведущие проектные организации отказались от участия в работе. На территории Лужников спешно создали специальное КБ, занимавшееся всем ходом разработок.

Больше всего сомнений вызывала не конструкция моста, а материал из которого решили делать мост.

Конструкции моста собраны из предварительно напряженных железобетонных элементов. Из-за спешки со сдачей моста в эксплуатацию не были до конца соблюдены нормы строительства. И, вероятно, были допущены ошибки при закладке арматуры в каркас моста, кроме того для ускорения бетонирования была использована соль натрия: по утверждению специалистов этот метод позволял ускорить схватывание бетона в 2 раза быстрее. Внешне такие бетонные блоки ничем не отличались от обычных - «несоленых», - к тому же показывали хорошие результаты на прочность; однако со временем соль стала впитывать в себя речную влагу. Растворяясь, ее частицы притягивались к арматуре; коррозия увеличила ее объем в 3 раза, и бетон просто стал трещать изнутри. Увы! Частичное разрушение несущих конструкций Лужнецкого моста привело к его закрытию в 1984 г. для пассажиров, а в 1986 г. и для поездов. Движение осуществлялось по самостоятельным опорам, наведённым по обе стороны моста. Поезда следовали мимо станции без остановок.

А 14 декабря 2002 г. станция вновь приняла пассажиров.

Оформление станции выполнено в современном стиле - заметно изобилие алюминиевых элементов отделки («металлик»). Опоры моста, проходящие через зал, а также стены подходных коридоров облицованы белым и зеленым мрамором. Путевые стены, как и раньше, сделаны прозрачными.

Длина самого длинно в Москве моста с эстакадами составляет 1179 м., а полная длина - 2030 м.

Проезжая часть самого длинного в Москве моста после недавней реконструкции стала шире на 3,5 метра и составляет сегодня 27 метров, при шестиполосном движении; установлена также разделительная полоса. Не повезло только пешеходамJ - с момента реконструкции моста им проход по верхнему ярусу моста заказан, именно за счет тротуаров выросло автодорожное полотно..

Вышли на поверхность:)

Станция метро «Воробьвы Горы»

Помимо всего, кроме строительство станции «Ленинские горы» Было сооружено 2 выхода со станции: на оба берега Москва-реки. Со стороны Воробъёвых гор была установлена эскалаторная галерея (эскалатор), соединившая наб. Москва-реки (нижний ярус Метромоста) и совр. ул. Косыгина (верхний ярус). Эскалатор двигался от станции метро «Ленинские горы» ко Дворцу пионеров, откуда и по сей день открывается чудесный вид Лужников со стороны все тех же Ленинских гор.

Эскалаторная галерея

Заканчивалась эскалаторная галерея несколько дальше от моста, потому что Метромост пересекает реку не под прямым углом, а под 60 градусов. Какм Вы понимаете сделать галерею параллельно мосту в условиях хрущевской борьбы с излишествами было невозможно.. По закрытии Лужнецкого моста на реконструкцию на долгие годы отпала надобность и в эскалаторе. Сегодня ступенчатый эскалатор - позабыт-позаброшен..

Далее наш путь лежал на самый верх т.н. Воробъевских гор.

А по дороге мы постарались поискать висячий мост доктора Линда. Сделать это было нелегко.

поэтому мы условились, что искомый овраг - за нашими спинами

Многие, очень многие пытались найти знаменитый висячий мост доктора Линда.

В свое время акунист Галя с Таганки делилась со мной своими соображениями:

«Собственно, на Воробьевых Горах овраг есть, но был засыпан в советское время, где-то в конце 1960-х гг., так что Акунин мог его застать. И мостики там были, правда, не через весь овраг, а внизу. Висячих мостов там никто не помнит. Местонахождение: на пересечении Мосфильмовской улицы и Мичуринского проспекта. Сейчас там стоит крутая правительственная больница (и в советское время, правда, тоже стояла)».

По сути, - что нам известно? «...Д-декоративный парк.. Висячий мост на канатах над оврагом в 20 саженей...». И все! Ну, и еще мы, конечно знаем, что именно на этом мосту и был подстрелен Фандориным неуловимый т.н. доктор Линд.

«Высокий берег Москвы-реки над ее излучиной у Воробъевых гор издавна привлекал внимние своей живописностью. Густой лес и рощи покрывали склоны гор. За ними, наверху, открывались просторы полей. Отсюда, с юго-запада, ветра приносили свежий, чистый воздух»

«Горами» наши предки назвали крутой высокий правый берег Москва-реки, что «супротив Лужников».

Исторические факты свидетельствуют: на восточной окраине теплостанской возвышенности находилось когда-то старинное с. Воробьево. Вполне возможно, что название свое оно получило из-за того, что на склонах, покрытых деревьями и кустарниками, некогда собирались несчетные стаи шумных пернатых.

Вот что рассказал Максим Токарев:

«По сведениям П.В. Сытина, великая княгиня купила для себя село у некоего попа по прозвищу Воробей. Отсюда становится ясным происхождение топонима: селение, как и многие другие, получило название по своему владельцу. Прозвище Воробей скорее всего было связано с внешностью человека (так могли назвать некрупного, невысокого человека) или какими-то приметными чертами его характера, поведения».

Село было куплено Великой княгиней Софьей Витовной в XV в. и сразу превратилось в дворцовое имение. По приказу мужа княгини - Василия III - в Воробьево возвели деревянный загородный Терем-дворец. В 1521 г. во время нападения на Москву татарского хана Менгли-Гирея Василий-III спрятался от татарских лучников в стоге сена. Враги полностью разграбили дворец, перерыли все, что можно, но не нашли хитроумного великого князя.

В 1547 г. во время московского пожара в Воробьево уже отсиживался царь Иван Грозный. Сюда в летнее время любил наезжать с семьей и небезызвестный акунистам Алексей Михайлович «Тишайший».

Деревянные строения «Воробьева дворца» к XVII в. подгнили, и, как упоминают летописцы, уже в 1680-х годах царь Федор Алексеевич (брат Петра-I) распорядился «в селе Воробьево под деревянные хоромы сделать каменные подклеты в длину 80 сажен без аршина, поперек на 6 сажен с полусаженью». Во дворце в это время было 57 «житий», иначе - комнат. Позже на каменных подклетях (цокольных этажах) было выстроено новое здание, которое закончили к 1690 г.

В 1733 г. дворцовое здание вновь обветшало и Донской монастырь испросил разрешения разобрать деревянный верх дворца и использовать материал для постройки келий.

В середине XVIII в. императрица Екатерина-II приказала восстановить дворец «на горах» и на каменные подклеты перенести ее летний дворец с Волхонки. А к концу царствования императрица повелела постройку разрушить.

На самом верху Воробьевых гор (высшая отметка которого, если верить Интернету - 220 м) в 1817 г. была построена Церковь св. Троицы Живоначальной на Воробьевых горах. Храм св. Троицы остался нам от древнего дворцового села Воробьево. Насколько мне известно, Храм этот не закрывался даже в советскую эпоху.

Церковь св. Троицы

Московские архитекторы издавна присматривались к Воробьевым горам как к удачной строительной и смотровой площадке, где «весь славный град узрит любое величественное сооружение».

Именно здесь в 1755 г. планировалось построить первое здание университета, но после «величественного отказа» императрицы Елизаветы Петровны университет был воздвигнут на Красной площади.

А добиться у императора Александра-I права на возведение на «Воробьевке» величественного монументального сооружения удалось лишь Александру Витбергу. Этот архитектор предложил построить здесь храм Христа Спасителя - памятник в честь победы в Отечественной войне 1812 г. Он должен был тремя террасами спускаться с вершины Воробьевых гор к Москва-реке. Заложили первый камень Храма. Начали было строить. Но во время проведения земляных работ обнаружилось, что склоны гор осыпаются и сползают, и в 1827 г. строительство было прекращено.

Некоторое время на Воробьевых горах оставались лишь бараки для строителей и два кирпичных завода. Московский губернатор через некоторое время распорядился переделать бараки в пересыльную тюрьму, которую в народе окрестили «пересыльным замком». Здесь, кстати, работал знаменитый врач-филантроп Федор ГаазJ

Воробьевы горы издавна славились чистым мелкозернистым белым песком. Предприимчивые люди построили здесь два казенных завода - стекольный и зеркальный.

В конце XIX - начале XX в. «Воробьевка» стала любимым местом гуляний москвичей. По воскресным и праздничным дням народ толпами шел сюда по Воробьевскому «шоссе» или переправлялся на лодках со стороны Новодевичьего монастыря. Здесь людей встречали расторопные самоварщики. Под деревьями устанавливали столики. Отдыхающие потягивали душистый чаек, радовались и более крепким напиткам. Отовсюду раздавались звуки гармошек, неслись песни.

На некоторых склонах были построены деревянные «горки» наподобие ледяных русских гор. По ним тележки на рельсах с невероятной быстротой неслись вниз, а затем с разгону взбегали на деревянную площадку, с которой так же стремительно отправлялись обратно.

Любители острых ощущений не брезговали качелями, каруселями и прочими увеселительными аттракционами. А на самом верху гор, там, где сейчас гранитная балюстрада напротив МГУ, предприимчивый крестьянин-купец Крынкин из с. Воробьево, устроил в начале прошлого века свой знаменитый высотный ресторан для шикарной публики: состоятельные горожане получили возможность трапезничать, любуясь московскими просторами, над которыми за Москвой-рекой высились те самые «сорок сороков». Упоминается сие заведение во множестве литературных источников. Вспомните хотя бы того же Шмелева с «Лето Господне».

Для желающих полюбоваться видами владелец заведения держал даже подзорную трубу. После революции ресторан закрыли, организовав здесь одну из первых в городе районных библиотек («библиотека-читальня на Воробьевых горах, б. ресторан Крынкина»). Вскоре дом сгорел.

Вот что рассказал нам Максим Токарев:

«Ресторан Крынкина знаменит был тем, что здесь круглый год подавалась свежая зелень. И эта зелень не завозилась из-за бугра, она была бы очень дорогой. Она выращивалась в большей своей части здесь же, на той стороне Москва-реки. Здесь были знаменитые Пышкинские огороды. За счёт того, что здесь была очень богатая пойменная земля, за счёт того, что сюда свозилось ежемесячно сотни возов конского навоза, что здесь выращивалось? Конечно, экзотика. Это артишоки, дыни, арбузы, сельдерей корневой и сельдерей черешковый, различные формы фасоли. Всё это выращивалось здесь, у Пышкина и подавалось к столу в ресторане у Крынкина. Закуска здесь была изумительная. Мы будем говорить об огурцах. Огурцы выращивались русской селекции, это Клинский огурец, Вяземский, Муромский, Нежинский и многие другие. Как только начинали созревать первые огурчики, как мы их сегодня называем корнишоны, начиналась засолка. Засолка отличалась тем, что в бочку клалось очень мало соли, но много пряностей. Дубовые бочки забивались плотно и по наклонному настилу опускались на дно Москва-реки. Секрет заключается в том, что на дне Москва-реки температура была очень ровная, +4оС и весной, и зимой, и летом. Это был естественный холодильник. А поставлялись эти огурцы все лишь в три места, в три Елисеевских магазина. Один в Москве, один в Санкт-Петербурге и один в Париже. И конечно, в ресторан Крынкина, который на Воробьевых горах. Да, Пышкин был великий огородник! Ну, вот и всё! Одни из самых урожайных сортов - “Пышкинская” и “Кубышка” до революции выращивались в подмосковном хозяйстве Пышкиных. Диаметр кочанов составлял в среднем 70 сантиметров, а вес достигал 18 килограммов. Увы, сегодня эти сорта утеряны».

Того заведения давно нет, но дух ресторатора Крынкина все не дает покоя отцам города.

Есть информация, что в недрах Москомархитектуры уже несколько лет вынашивается проект застекленного увеселительно-торгового комплекса под смотровой площадкой на Воробьевых...

Продолжение - ЧАСТЬ II