Другая осень

Среди многих научных работ, проделанных моим отцом в редкие минуты покоя и внутреннего равновесия, между поражениями и катастрофами, какими богата была эта бурная и скандальная жизнь, самым близким его сердцу было занятие сравнительной метеорологией, а особенно специфическим климатом нашей провинции, полного единственных в своем роде особенностей.

Именно он, мой отец, заложил основы искусного анализа климатических формаций, а его «Очерк общей систематики осени» раз и навсегда выявил сущность этой поры года, которая в нашем провинциальном климате принимает ту затяжную, разветвленную, паразитически разросшуюся форму, которая под названием «китайского лета» простирается далеко в глубь наших разноцветных зим. Что ж сказать? Он первый выявил вторичный, производный характер этой поздней формации, являющейся не чем иным, как определенного рода отравлением климата миазмами перезрелого и вырождающегося искусства барокко, нагроможденного в наших музеях. Это разлагающееся в скуке и забвении музейное искусство перенасыщается, бродит, как старое варенье, не имея выхода, переслащает наш климат и является причиной этой прекрасной малярийной лихорадки, этих разноцветных бредней, которыми агонизирует затяжная осень. Потому что красота, - учил мой отец, - это болезнь, это некоторого рода озноб неведомой инфекции, темное предзнаменование разложения, поднимающееся из глубины великолепия и этим великолепием приветствуемое вздохом глубочайшего счастья.

Несколько существенных замечаний о нашем провинциальном музее послужат здесь лучшему пониманию сути дела. Основание его относится к XVIII веку и связано с достойной удивления коллекционерской страстью отцов базилианов, которые наделили город этим паразитическим наростом, отягощающим городской бюджет чрезмерными и неоправданными расходами. В течение ряда лет казна республики, купив за бесценок эту коллекцию у обедневшего ордена, великодушно разорялась на этом меценатстве, более подходящем какому-либо королевскому дому. Но уже следующее поколение отцов города, более практичных и не закрывающих глаз на хозяйственные нужды, после безрезультатных переговоров с попечителями коллекции эрцгерцога, которым оно пыталось продать собрания музея - закрыло его и упразднило штат, назначив последнему хранителю пожизненную пенсию. Во время этих переговоров эксперты установили, что ценность собрания была, несомненно, сильно завышена местными патриотами. Почтенные отцы в запале приобрели немало подделок. В музее не было ни одного полотна перворазрядного мастера, но зато были целые коллекции третье- и четвероразрядных, целые провинциальные школы, известные только специалистам - слепые улочки истории искусства.

Удивительное дело: почтенные монахи имели какие-то милитаристические склонности, картины, по большей части, были батального содержания. Паленый золотистый мрак темнел на этих истлевших от времени полотнах, на которых флоты галер и каравелл, старые позабытые армады гнили в бухтах со стоячей водой, а на поднятых парусах колыхалось величие давно исчезнувших республик. Под потрескавшимся и потемневшим лаком маячили едва заметные очертания конных стычек. Через пустоту спаленных равнин тянулись в грозной тишине смешанные кавалькады, охваченные с обеих сторон россыпями артиллерийского огня.

На полотнах неаполитанской школы бесконечно стареет закоптелый смуглый полдень, видимый словно через темную бутылку. Кажется, что потемневшее солнце увядает в этих утраченных ландшафтах, словно перед космической катастрофой. И поэтому улыбки и жесты рыбачек, с деланным очарованием продающих странствующим комедиантам связки рыб, кажутся ничтожными.

Весь этот мир давно осужден и давно канул в Лету. И отсюда эта безграничная сладость последнего жеста, который лишь один еще длится - далекий себе самому и сам для себя утраченный, но все-таки снова повторяемый и значительный навсегда. А еще дальше, в глубине этого мира, где царит беспечность - шуты, арлекины, птицеловы с клетками, в этом мире, где нет реальности и серьезности, маленькие турчанки мягкими руками раскладывают на подносах медовые лепешки, два юноши в неаполитанских шляпах несут полную корзину шумных голубей, продев под ручку корзины палку, которая чуть пригибается под этой воркующей крылатой ношей. А еще дальше, на самом краю вечера, на последнем отрезке земли, где на границе мутно-золотого небытия колышется увядающий букет аканта, не прекращается карточная партия, последняя ставка человека перед огромной надвигающейся ночью.

Вся эта рухлядь былой красоты подвергнута перегонке под давлением лет, полных скуки.

«Сможете ли вы осознать, - спрашивал мой отец, - отчаяние этой обреченной красоты, ее дни и ночи? Постоянно порывается она к призрачным аукционам, воображает удачные распродажи, шумные и многолюдные торги, увлекается диким азартом, жестом расточителя швыряет, тратит свое богатство, чтобы, отрезвев, увидеть, что все это тщетно, не выводит за круг обреченного на самого себя великолепия и не может облегчить болезненного излишества. Неудивительно, что это нетерпение, эта беспомощность красоты должна была наконец отразиться в нашем небе, разгореться заревом над нашим горизонтом, выродиться в эти атмосферные жонглерства, в эту огромную и фантастическую областную аранжировку, которую я называю нашей другой, нашей псевдоосенью. Эта другая осень нашей провинции является не чем иным, как больной фатаморганой, которую излучает в увеличенной проекции на наше небо умирающее, запертое искусство наших музеев. Эта осень - огромный странствующий театр, который обманывает поэзией, огромная разноцветная шелушащаяся луковица, за каждой шелушинкой которой открываются все новые и новые панорамы. И никогда не добраться до сути. За каждой кулисой, когда она пожухнет и свернется, покажется новая и освещенная перспектива, правдивая и существующая лишь мгновение, а затем, при угасании, не изменяющая природы бумаги. И все перспективы - нарисованы, и все панорамы - из картона. И только запах настоящий, запах увядающих кулис, запах огромной артистической, полной грима и фимиама. А в сумерки - это огромный беспорядок и путаница кулис, хаос разбросанных костюмов, среди которых можно гулять бесконечно, как среди шелестящих пожухлых листьев. Царит неразбериха, и каждый тянет шнур занавеса, и небо, огромное, осеннее небо висит в лоскутах перспектив, наполненное скрипением блоков. И эта поспешная горячка, этот запыхавшийся и поздний карнавал, эта паника предутренних бальных залов и Вавилонская башня масок, которые не могут найти своих настоящих одежд.

Осень, осень, александрийская эпоха года, собравшая в своих огромных библиотеках бесплодную мудрость 365 дней вращения вокруг солнца. О, эти старческие ранние утра, желтые как пергамен, сладкие от мудрости, как поздние вечера. Эти полдни, хитро усмехающиеся, как мудрые палимпсесты, многослойные, как старые пожелтевшие фолианты! Ах, осенний день, старый плут-библиотекарь, лазающий в полинявшем шлафроке по приставной лестнице и пробующий варенья всех веков и культур. Каждый пейзаж для него - предисловие к старинному роману. Как от души он радуется, выпуская героев давних романов на прогулку под это задымленное и медвяное небо, в эту мутную и печальную, позднюю сладость света! Что еще приключится с Дон-Кихотом в Соплицове? Как сложится жизнь Робинзона после возвращения в родной Болехов?»

В душные, неподвижные вечера, золотые от зарев, отец читал нам извлечения из своей рукописи. Порывистый полет мысли иногда позволял ему забыть о грозном присутствии Адели.

Пришли теплые молдавские ветры. Наступила эта огромная желтая монотонность, это сладкое бесплодное веяние с юга. Осень не хотела кончаться. Как мыльные пузыри, дни становились все более прекрасными и все более эфемерными и каждый был облагорожен до такой степени, что каждая минута казалась чудом, продолжающимся сверх меры и почти болезненным.

В тиши этих глубоких и прекрасных дней незаметно изменялась материя листвы, пока однажды деревья не оказались охвачены дематериализованными листьями, в красе, легкой, как крошки мякины, как полет разноцветных конфетти - прекрасные павлины и фениксы, которым однажды нужно будет только встряхнуть крыльями, чтобы утратить это прекрасное, легче папиросной бумаги, вылинявшее и ненужное оперение.

Бруно Шульц

переводчик неизвестен

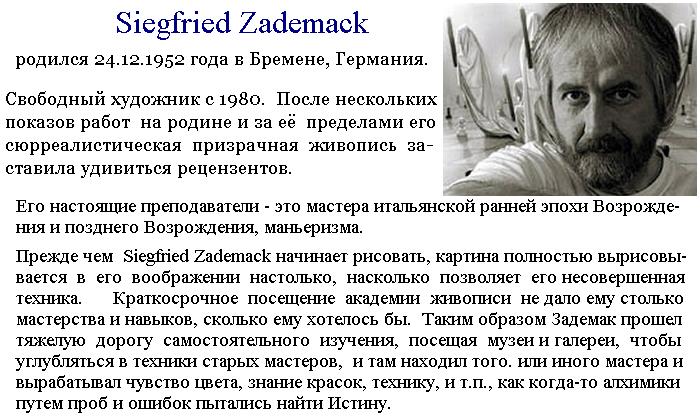

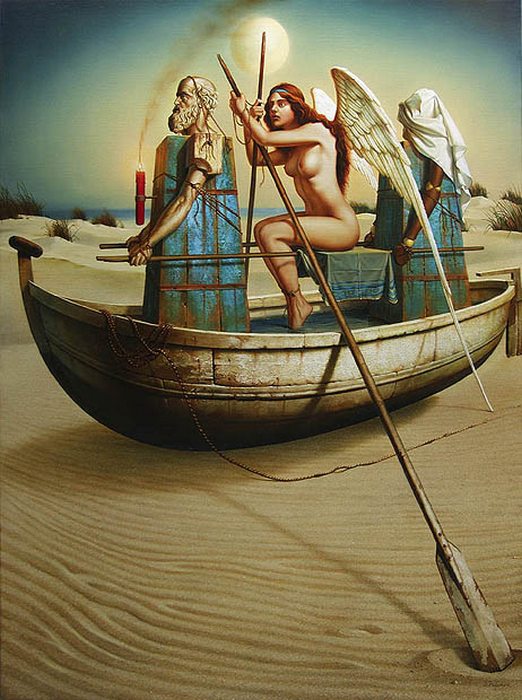

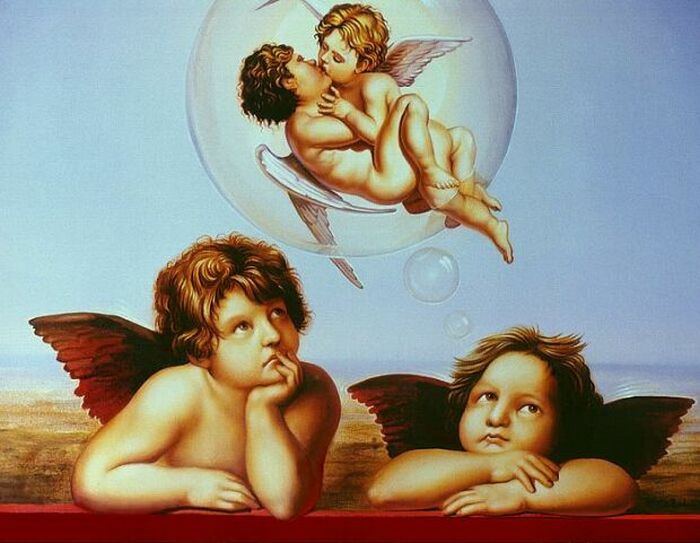

Художник Зигфрид Задемак / По ту сторону Бытия

У этого немецкого свободного художника-сюрреалиста работ много, есть среди них

откровенно "тяжёлые", которые назвала бы "ИГРЫ СО СМЕРТЬЮ", но сегодня

хочу показать работы несколько другого плана. Смотрите!

Кто они? Где они? Во Вселенной или среди нас? Почему бродят неприкаянно?..

Наши Ангелы, Демоны или наши Души?.. Судьба или Провидение?...