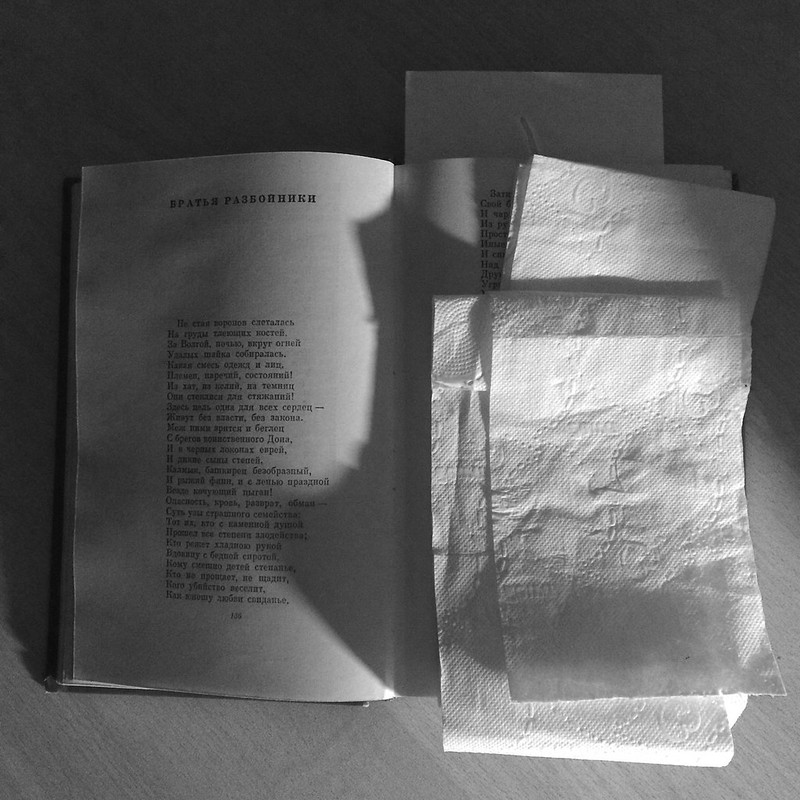

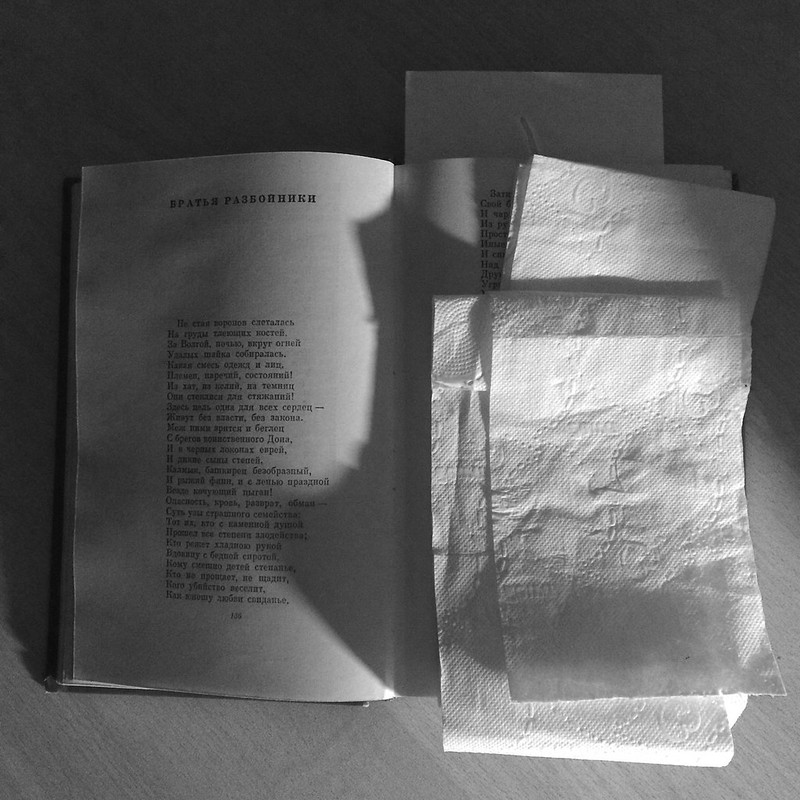

Поэмы Александра Пушкина "Кавказский пленник", "Братья-разбойники" и "Бахчисарайский фонтан"

Экзотика не приносит ни счастья, ни успокоения - вот какой приходит вывод после чтения «южных поэм» и примыкающих к ним «Братьев-разбойников», дело в которой происходит за Волгой, возле Дона, то есть, тоже где-то в нетипичном тепле.

Романтический персонаж обязан бежать из тесных городов куда-то «на волю», но, если верить Пушкину, это не выход, но чистая погибель.

Привычка свыше нам дана, а счастье возможно лишь на проторённых тропах. Тем более, что герои пушкинских поэм попадают на юга не по своей воле - обстоятельства, которые выше человека (рок, фатум, судьба), приводят на Кавказ неназванного пленника, в Бахчисарай - польскую княжну, в некое южное поселение - братьев-разбойников.

Примерно также, против всяческих ожиданий, «юг» возник и в жизни самого Пушкина, отправленного в ссылку, что, конечно же, выглядит логичным постфактум (поэт поехал на Кавказ и написал пучок романтических поэм, которые идеально ложатся в прокруст биографического метода), но, если смотреть изнутри «творческого процесса» и его логики с самого начала причинно-следственных цепочек, оказываются вполне непредсказуемыми.

Это как с Шерлоком Холмсом, про которого Саша Шабуров любит повторять, что его не могло быть, так как преступление вычисляется и деконструируется только постфактум, а в режиме реального времени ничего такого разложить нельзя.

Герой «Кавказского пленника» не называется по имени, как и спасающая его дикая черкешенка, с которой он, петербургский франт, ведёт долгие разговоры на фоне величественного пейзажа.

История пленника даётся пунктирно с балами и любовными историями в северной столице, черкешенка, которая в финале утопится, оказывается чёрным пятном: про неё мало что известно, она подаётся как данность.

Как часть пейзажа, внутри которого оба любовника выполнят роль стаффажа: антураж здесь намного важнее правды чувств и ситуации, показанной крупными планами.

Поэтому «описания» здесь больше, чем «действия», а «условность» превышает «логичность» и «естественность», именно поэтому, как кажется, в приложении к поэме, Пушкин приводит куски из кавказских стихотворений Державина и Жуковского.

Русские поэты отвлекаются от описания привычного и начинают разрабатывать «семиотику кадра» для местности, лишённой описательных традиций.

Неслучайно, что строки из державинской оды графу Зубову, Пушкин сопровождает словами - «первый изобразил в следующих строфах дикие картины Кавказа».

Сюжетно Пушкин опирался на поэмы Байрона, тогда как в «фактических» описаниях следовал разработкам русских коллег, чем и вызван перекос в сторону условности и «Гюставо-Роберности», модного в те годы - ведь это на его холстах руины и дремучие заросли занимают почти всё пространство картины, оставляя второстепенным персонажам лишь небольшой клочок расчищенной земли или поляны.

Мода на романтизм даёт направление для поиска предметов описания, но не само это стремление к постоянному расширению «поэтического универсума».

Именно поэтому на первый план (в качестве «вскрытия приёма» и «актуализации высказывания») здесь выходят «проблемы языка».

Пушкин «проговаривается» о своих задачах через буквализацию задачи: дикая черкешенка, постоянно разговаривающая с пленником один на один без словаря и переводчика, тем не менее, понимает его, как и он понимает её.

Возможно, они разговаривают глазами, хотя в содержании диалогов есть нюансы, понимание которых невозможно без знания чужого словаря, но как понимают друг друга польская княжна Мария и грузинка Зарема, встретившиеся в гареме хана Гирея из «Бахчисарайского фонтана» мне совсем уже непонятно.

Тем более, что большую часть поэмы Пушкин громоздит обстоятельства, препятствующие коммуникации: дикость Заремы, отчуждённость Марии, которая молится богородице отдельно от других, а, главное, тайный ночной визит (полный многочисленных опасностей) одной жены хана к другой: «Я гибну. Выслушай меня…»

Невинной деве непонятен

Язык мучительных страстей,

Но голос их ей смутно внятен;

Он странен и ужасен ей.

«Смутно внятен» из-за проблем перевода, оперирующего условностями сразу нескольких языков - жанрового, дискурсивного, поэтического и литературного великорусскаго, теряющего по дороге шматы аутентичности.

В поэмах [почти любых авторов] всегда если не смущает, то обращает на себя внимание демонстративная диспропорциональность - композиционная или же «семантическая», так как невозможно же сохранять «единое дыхание» на протяжении протяжённого сочинения, как это бывает в лирическом стихотворении, вот и приходится искусственно гальванизировать первоначальный замысел, постоянно встраиваясь в санный путь того, что уже умерло или отмирает, меняя траекторию, настроение, интонацию или даже стиль.

Не говоря уже о таких «мелочах» как разница «крупных» и «общих» планов, пространство между которых сшито белыми нитками как в «Руслане и Людмиле».

Будто бы есть некий канон или предзаданная форма, которой необходимо соответствовать, даже и в ущерб внятности изложения.

Такая поэма попадает в зазор между своим эйдосом, возможно, и не существующим, так как разложение «эпического начала» идёт уже много веков и прошло через самые разные стадии - и одноразовым изобретением хронотопа, который поэт заводит только для этого конкретного случая сочетания размера и ритма, «сюжета» и его внефабульных составляющих (антураж, контекст, подтексты, отсылки).

Поэма и есть изобретение времени, особенностей течения хронотопа, причём каждый раз «на глазок» и в меру «полноты текущего момента».

Это «с нуля» изобретённое место, претендующее на конкретность - со своим сочетанием внутренних геометрических особенностей, точек, линий, флуктуаций.

Именно этой телесностью поэмы мне и интересны, несмотря на всю их угловатость и затянутость как самое необходимое из их свойств - ведь они будто бы являются слепком с ментального тела поэта, отпечатком и оттиском пойманного излучения, «посмертной маской» его личности, из которого ушла жизнь актуального контекста.

В стихотворении такого не бывает - так как стихи коротки (они лишь материал) и естественны как дыхание, тогда как поэма, подобно балету, всегда условность, изобретение и решение этой условности, когда за единственно возможную данность принимается целиком и полностью искусственная установка, вылепленная из особенностей текущего момента.

Романтический персонаж обязан бежать из тесных городов куда-то «на волю», но, если верить Пушкину, это не выход, но чистая погибель.

Привычка свыше нам дана, а счастье возможно лишь на проторённых тропах. Тем более, что герои пушкинских поэм попадают на юга не по своей воле - обстоятельства, которые выше человека (рок, фатум, судьба), приводят на Кавказ неназванного пленника, в Бахчисарай - польскую княжну, в некое южное поселение - братьев-разбойников.

Примерно также, против всяческих ожиданий, «юг» возник и в жизни самого Пушкина, отправленного в ссылку, что, конечно же, выглядит логичным постфактум (поэт поехал на Кавказ и написал пучок романтических поэм, которые идеально ложатся в прокруст биографического метода), но, если смотреть изнутри «творческого процесса» и его логики с самого начала причинно-следственных цепочек, оказываются вполне непредсказуемыми.

Это как с Шерлоком Холмсом, про которого Саша Шабуров любит повторять, что его не могло быть, так как преступление вычисляется и деконструируется только постфактум, а в режиме реального времени ничего такого разложить нельзя.

Герой «Кавказского пленника» не называется по имени, как и спасающая его дикая черкешенка, с которой он, петербургский франт, ведёт долгие разговоры на фоне величественного пейзажа.

История пленника даётся пунктирно с балами и любовными историями в северной столице, черкешенка, которая в финале утопится, оказывается чёрным пятном: про неё мало что известно, она подаётся как данность.

Как часть пейзажа, внутри которого оба любовника выполнят роль стаффажа: антураж здесь намного важнее правды чувств и ситуации, показанной крупными планами.

Поэтому «описания» здесь больше, чем «действия», а «условность» превышает «логичность» и «естественность», именно поэтому, как кажется, в приложении к поэме, Пушкин приводит куски из кавказских стихотворений Державина и Жуковского.

Русские поэты отвлекаются от описания привычного и начинают разрабатывать «семиотику кадра» для местности, лишённой описательных традиций.

Неслучайно, что строки из державинской оды графу Зубову, Пушкин сопровождает словами - «первый изобразил в следующих строфах дикие картины Кавказа».

Сюжетно Пушкин опирался на поэмы Байрона, тогда как в «фактических» описаниях следовал разработкам русских коллег, чем и вызван перекос в сторону условности и «Гюставо-Роберности», модного в те годы - ведь это на его холстах руины и дремучие заросли занимают почти всё пространство картины, оставляя второстепенным персонажам лишь небольшой клочок расчищенной земли или поляны.

Мода на романтизм даёт направление для поиска предметов описания, но не само это стремление к постоянному расширению «поэтического универсума».

Именно поэтому на первый план (в качестве «вскрытия приёма» и «актуализации высказывания») здесь выходят «проблемы языка».

Пушкин «проговаривается» о своих задачах через буквализацию задачи: дикая черкешенка, постоянно разговаривающая с пленником один на один без словаря и переводчика, тем не менее, понимает его, как и он понимает её.

Возможно, они разговаривают глазами, хотя в содержании диалогов есть нюансы, понимание которых невозможно без знания чужого словаря, но как понимают друг друга польская княжна Мария и грузинка Зарема, встретившиеся в гареме хана Гирея из «Бахчисарайского фонтана» мне совсем уже непонятно.

Тем более, что большую часть поэмы Пушкин громоздит обстоятельства, препятствующие коммуникации: дикость Заремы, отчуждённость Марии, которая молится богородице отдельно от других, а, главное, тайный ночной визит (полный многочисленных опасностей) одной жены хана к другой: «Я гибну. Выслушай меня…»

Невинной деве непонятен

Язык мучительных страстей,

Но голос их ей смутно внятен;

Он странен и ужасен ей.

«Смутно внятен» из-за проблем перевода, оперирующего условностями сразу нескольких языков - жанрового, дискурсивного, поэтического и литературного великорусскаго, теряющего по дороге шматы аутентичности.

В поэмах [почти любых авторов] всегда если не смущает, то обращает на себя внимание демонстративная диспропорциональность - композиционная или же «семантическая», так как невозможно же сохранять «единое дыхание» на протяжении протяжённого сочинения, как это бывает в лирическом стихотворении, вот и приходится искусственно гальванизировать первоначальный замысел, постоянно встраиваясь в санный путь того, что уже умерло или отмирает, меняя траекторию, настроение, интонацию или даже стиль.

Не говоря уже о таких «мелочах» как разница «крупных» и «общих» планов, пространство между которых сшито белыми нитками как в «Руслане и Людмиле».

Будто бы есть некий канон или предзаданная форма, которой необходимо соответствовать, даже и в ущерб внятности изложения.

Такая поэма попадает в зазор между своим эйдосом, возможно, и не существующим, так как разложение «эпического начала» идёт уже много веков и прошло через самые разные стадии - и одноразовым изобретением хронотопа, который поэт заводит только для этого конкретного случая сочетания размера и ритма, «сюжета» и его внефабульных составляющих (антураж, контекст, подтексты, отсылки).

Поэма и есть изобретение времени, особенностей течения хронотопа, причём каждый раз «на глазок» и в меру «полноты текущего момента».

Это «с нуля» изобретённое место, претендующее на конкретность - со своим сочетанием внутренних геометрических особенностей, точек, линий, флуктуаций.

Именно этой телесностью поэмы мне и интересны, несмотря на всю их угловатость и затянутость как самое необходимое из их свойств - ведь они будто бы являются слепком с ментального тела поэта, отпечатком и оттиском пойманного излучения, «посмертной маской» его личности, из которого ушла жизнь актуального контекста.

В стихотворении такого не бывает - так как стихи коротки (они лишь материал) и естественны как дыхание, тогда как поэма, подобно балету, всегда условность, изобретение и решение этой условности, когда за единственно возможную данность принимается целиком и полностью искусственная установка, вылепленная из особенностей текущего момента.