Австрия - владычица морей

Экскурсионный культпоход в замок Эбельсберг зацепил. Казалось бы, и залов-то на эту тему там всего-ничего, а вот захотелось именно этим поделиться. Итак - Австрия - морская держава. Услышав это сегодня, можно не поверить собственным ушам. Но тем не менее и здесь монархии было чем гордиться.

"Бытует заблуждение, будто-бы у Австрии никогда не было своего военно-морского флота. Практически все австрийцы знают, что это, мягко говоря, неправда. А вот что касается иностранцев, то многие из них бывают удивлены, когда узнают, что в XIX и в начале XX века Австрия, которая тогда была еще Австро-Венгерской империей, имела в Средиземном море очень мощный флот, состоявший из крейсеров, линкоров и подводных лодок." <.....>

Военно-морские силы Австро-Венгрии являлись одним из видов вооружённых сил Австро-Венгерской империи. Официальным названием на немецком языке было Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine (нем. Императорские и Королевские Военно-морские силы) или сокращённо - K.u.K. Kriegsmarine.

До образования в 1867 году двуединой монархии силы существовали как Военно-морские силы Австрийской Империи и как таковые принимали участие в Австро-Прусской войне 1866 года. Дунайская флотилия Австро-Венгрии принимала действенное участие в Первой мировой войне. Также считается, что один из её кораблей сделал первые выстрелы в этой войне. Военно-морские силы Австро-Венгрии прекратили своё существование в 1918 году, после поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне и последующего за тем распада государства, и утраты Австрией и Венгрией выхода к морю.

БЕССМЫСЛЕННЫЙ ФЛОТ.Именно это определение следовало бы дать Императорскому и Королевскому австро-венгерскому флоту в описываемый нами период. Не бессильный и не бесполезный, как раз с этим-то у австрийцев все было в порядке, а именно бессмысленный. Таким его сделала сложившаяся стратегическая ситуация. Она не предусматривалась никакими оперативными планами австро-венгерского штаба. Впрочем, если бы адмиралы и попытались изобрести хоть какой-то разумный метод действий, найти реально выполнимые цели - вряд ли это им удалось бы. Ведь последние полвека флоты союзников по Тройственному Альянсу - Италии и Австро-Венгрии - занимались увлекательнейшим делом: готовились к войне друг с другом.

Удивляться этому не приходится. Италия и Австрия всего лишь за 20 лет ухитрились трижды повоевать между собой - в 1848, 1859 и 1866 годах. Именно в боях с австрийскими войсками и родилось Королевство Италия. Чтобы забыть такое, требуется много времени. Кроме того, Австрия даже в проигранной войне 1866 года (правда, разгромили австрийцев все-таки пруссаки, а не итальянцы) сумела нанести итальянскому флоту унизительное поражение при Лиссе. Сейчас Италия никак не могла окончательно определиться между двумя направлениями экспансии. Часть политиков стояла за создание собственной колониальной империи в Африке, что вело к столкновению с Францией и Турцией. Другие ратовали за возвращение «исконных» территорий, оставшихся во власти Австро-Венгрии (Триест). Когда в 1881 году Италия присоединилась к Двойственному Союзу, выбор был сделан в пользу колоний. Именно для этой цели и строился большой флот.

Австрия в 1879 году заключила союз с Пруссией, чтобы совместными усилиями нейтрализовать русскую угрозу. Присоединение Италии к этому союзу стало крупной дипломатической победой Вены. Бывший враг превращался в союзника, хотя австрийцы никогда до конца итальянцам не верили. Возглавляли сомневающихся начальник генерального штаба Конрад фон Гётцендорф и эрцгерцог Франц-Фердинанд. И ведь оказались правы! А пока что Австрия могла целиком сосредоточиться на развитии армии, забыв о дорогостоящих бронированных мастодонтах.

Отметим еще несколько любопытных особенностей австрийского флота. Еще в 1865 году было ликвидировано Морское министерство, и руководство флотом было передано морскому отделу (Marinesektion) Военного министерства. Двуединая монархия была многонациональным государством, что создавало дополнительные проблемы. В 1914 году рядовой состав флота был укомплектован следующим образом: 34,1% хорваты и словенцы, 20,4% венгры, 16,3% австрийские немцы, 14,4% итальянцы, 11% чехи, словаки и русины, 4,6% поляки и румыны. Офицерам приходилось говорить на 4 языках. Матросы должны были немного говорить по-хорватски и по-итальянски и понимать команды, отданные на немецком языке. Наиболее образованные чехи и немцы служили в основном сигнальщиками и механиками, венгры - артиллеристами, хорваты и итальянцы - строевыми матросами и кочегарами.

Такой коктейль, разумеется, порождал известную напряженность. Трудно было ждать от итальянцев энтузиазма в боях против «братьев», которые родились всего в нескольких милях от Триеста, но по другую сторону границы. Точно так же словенцы гораздо меньше ненавидели сербов, чем мадьярских вельмож. Но пока был жив старый император Франц-Иосиф, эти шероховатости как-то сглаживались. Несмотря на национальные разногласия, все народы были верны своему императору, олицетворявшему добрую старую империю. После его смерти 21 ноября 1916 года центробежные процессы начали набирать силу, и это привело к ряду мятежей на кораблях.

Военно-морской флот империи базировался в порту Триест Адриатического моря. Военные корабли Австро-Венгрии плавали

по всем океанам, кроме Северного Ледовитого.

Часть побережья Адриатического моря принадлежала Габсбургам уже в 14 в., но морская торговля развивалась исключительно

по инициативе обитателей побережья, а в Вене её не рассматривали как что-то важное. В отличие от Великобритании, Австрия

была КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ империей.<.....>

Oснователем австрийской военно-морской мощи принято считать эрцгерцога Фердинанда Максимилиана (Ferdinand Maximilian Joseph), ставшего в 1854 году главнокомандующим австрийского флота. Сперва он хотел создать флот, ядром которого были бы «полдюжины деревянных линейных кораблей», но когда Италия заказала постройку броненосцев, он отказался от этой идеи. Он начал настоящее сражение против мнения, что Австрии достаточно флота, состоящего из второразрядных кораблей и занимающегося лишь обороной, противопоставляя ему идею о создании флота, по крайней мере столь же сильного, как и итальянский.

В конце концов, после сражения на Хэмптонском рейде идея создания броненосного флота была в Австрии принята. До 1862 года, когда эрцгерцог покинул свой пост, став королем Мексики, он изучал организацию британского флота и стремился усилить организацию флота австрийского. Благодаря ему - а также мощной кораблестроительной промышленности, сосредоточенной в Венеции, Триесте и Поле - в 1866 году флот располагал семью броненосцами, построенными исключительно в Австрии. Справедливости ради следует назвать еще одного «родителя» австрийского броненосного флота, вложившего немало усилий в его создание - главного кораблестроителя Йозефа фон Ромако. Это был талантливый инженер, спроектировавший более десятка броненосцев и внедривший множество новаций, впоследствии заимствованных флотами разных стран. Чтобы по достоинству оценить деятельность этих людей, достаточно привести красноречивый факт: Австро-Венгрия вместе с Англией стали единственными в Европе странами, чей броненосный флот был полностью построен на собственных верфях! (Даже Франция имела один большой броненосец береговой обороны «Рошамбо», купленный в 1867 году в США.) Конечно, кораблестроение «двуединой» монархии по размаху трудно сравнить с аналогичной отраслью «владычицы морей», но все же оно имело собственную школу, а некоторые решения даже оказали влияние на эволюцию линейных кораблей других куда более развитых стран. .

Назначение 9 мая 1866 года Тегетгоффа на пост командующего флотом стало весьма важным событием. Он был популярен на флоте - особенно после боя у Гельголанда, и эта мера подняла как боевой дух моряков, так и боеспособность кораблей. В тот момент Тегетгоффу, уроженцу города Марбурга (Marburg), было только 39 лет… Он нашел боевую подготовку флота в весьма плачевном состоянии. Так как в мирное время плавали только три фрегата и три канонерские лодки, большинство мобилизованных моряков не знали ни судов, ни морской службы.

Тегетгофф рассчитывал компенсировать недостаток сил тактической подготовкой. Он внушал офицерам свои взгляды на ведение боя, чтобы гарантировать единство действий в бою. Артиллеристов обучали направлять огонь в одно место неприятельского судна, чтобы разрушить его броню. Тегетгофф добивался от подчиненных стремления к решительным действиям, исповедуя лозунг: «Устремляйтесь на неприятеля и топите его!». Он рекомендовал таранный удар как наиболее эффективный. Уверенностью в победе флагман заразил своих подчиненных.

Итак, австрийский флот, базирующийся в «австрийском Портсмуте» - военно-морской базе Пола (Pola) на Адриатическом побережье, оказался вынужден сражаться против недавнего союзника. Бисмарк спровоцировал войну, оккупировав Гольштейн. Австрия потребовала исключить Пруссию из Германской Федерации 14 июня. 17 июня Австрия объявила войну Пруссии, которая ответила тем же в тот же день. Италия объявила войну Австрии 20 июня.

Тегетгофф, успешно победивший неприятеля в море, оказался бессильным против собственного правительства. И ему пришлось пойти на хитрость. Раз статьи военного бюджета на строительство новых броненосцев постоянно вычеркивались, то надо запросить средства на модернизацию уже существующих кораблей: это не вызывало сильного противодействия. В итоге Йозефу фон Ромако пришлось разрабатывать столь своеобразные проекты, какие могли появиться, пожалуй, только в специфических условиях Австро-Венгрии.

Счет этим переоборудованиям открыл «Кайзер» - старый деревянный 91-пушечный линкор, храбро сражавшийся под командованием капитана Петца у Лиссы. В феврале 1869 года корабль ввели в док и в течение нескольких лет перестраивали в броненосец по типу «Лиссы». От старого «Кайзера» осталась лишь средняя часть дубового корпуса ниже ватерлинии (выше борт стал железным) да паровая машина. Последняя, хотя и с частичной заменой котлов, была очень ненадежной в эксплуатации, хотя и позволяла «старичку» держать строй вместе с новыми кораблями.

Но самой удивительной модернизации подвергся все же не «Кайзер», а три его более молодых собрата - броненосцы типа «Кайзер Макс». Их деревянные корпуса были разобраны, механизмы демонтированы и частично помещены в новые железные корпуса большей длины. Фактически вновь построенным кораблям от их предшественников достались только паровые машины (без котлов), часть броневых плит, некоторые дельные вещи и... названия! Неудивительно, что в большинстве военно-морских справочников эти «переоборудованные» броненосцы классифицируются как новые корабли.

Развитие австро-венгерского флота в столь своеобразных условиях проходило главным образом благодаря активной деятельности Тегетгоффа. Увы, век его был недолог: в 1871 году во время своего визита в Мексику он заразился дизентерией и умер. С его смертью флот «двуединой» империи начал быстро приходить в упадок. Именно поэтому, чтобы не растягивать повествование, мы собственно и включили в эту статью пост-лиссовские броненосцы. Рассказ о «центрально-батарейных утюгах» других флотов пойдет позже… <....>

Австро-венгерская эскадра, которая должна была поддержать прорыв германских кораблей в Адриатику

1-я дивизия линкоров «Тегетгофф» (вице-адмирал Ньегован), «Вирибус Унитис», «Принц Ойген»

2-я дивизия линкоров «Эрцгерцог Франц-Фердинанд» (контр-адмирал Вилленик), «Радецкий», «Зриньи»

Броненосный крейсер «Санкт-Георг»

2-я торпедная флотилия КР «Адмирал Шпаун», ЭМ «Чепель», «Чикос», «Динара», «Шарфшютце», «Велебит», «Вилъдфанг», ММ 50Т, 51Т, 56Т, 57Т, 58Т, 60Т, 61Т, 65Т, 66F, 67F, 74Т, 75Т, 76Т

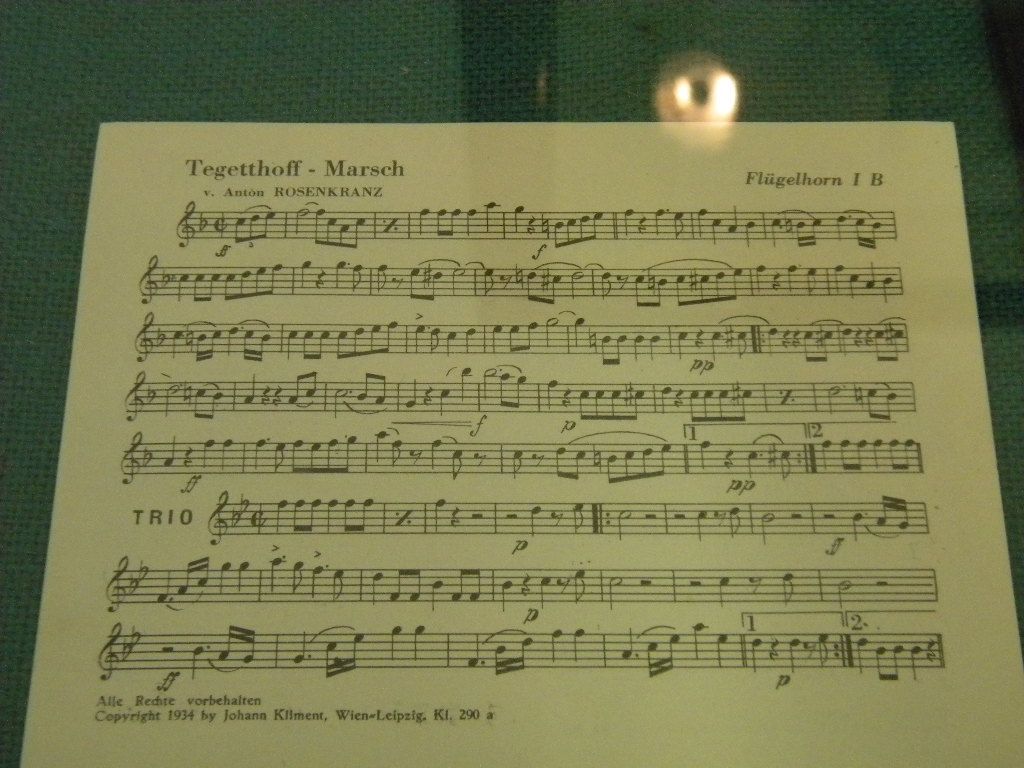

- официальный марш имперского флота

http://www.schwanzer.at/upload/hoerproben/Tegetthoff%20Marsch.mp3

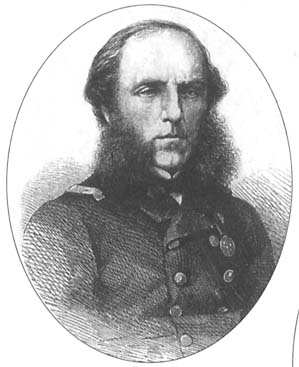

Вильгельм фон Тегетгофф (нем. Wilhelm von Tegetthoff; 23 декабря 1827, Марбург, - 7 апреля 1871, Триест) - австрийский адмирал. Один из наиболее выдающихся морских командиров XIX века. Известен своими тактическими новшествами.

«С честью сражался при Гельголанде, блистательно победил при Лиссе...»

Надпись на памятнике Тегетгоффу в Вене

Вильгельм фон Тегетгофф родился в стaринной военной семье. Его предки были родом из Вестфaлии. Его прaдед служил в aрмии Священной Римской Империи и в чине кaпитaнa кaвaлерии срaжaлся в годы Семилетней войны (1756 - 63 годы). Зa это он получил нaследственное дворянство от имперaтрицы Мaрии-Терезии. Один из его брaтьев во время войны с Фрaнцией в 1799 году получил рыцaрский крест Военного Орденa Мaрии-Терезии - высшую военную нaгрaду монaрхии. Отец Тегетгоффa, Кaрл, поступил нa службу в имперaторскую aрмию в 1805 году. Но в следующем году под удaрaми Нaполеонa Священнaя Римскaя Империя рaзвaлилaсь, и во влaдении домa Гaбсбургов остaлaсь только Австрийскaя империя. Кaрл фон Тегетгофф срaжaлся во время Освободительной войны против Нaполеонa (1813 - 14 годы) и зaкончил службу в гaрнизоне городa Мaрбург-aн-дер-Дрaу, провинция Штирия (ныне город Мaрибор, Словения). Мaть Тегетгоффa былa дочерью грaждaнского чиновникa в Прaге. Вильгельм, второй из ее пятерых сыновей, родился 23 декaбря 1827 годa.

Тегетгофф зaхотел стaть морским офицером, и 28 ноября 1840 годa был зaчислен в Морской кaдетский корпус в Венеции. В то время Имперaторский aвстрийский флот полностью нaходился под влиянием выходцев из Итaлии. Глaвнaя бaзa флотa и его aрсенaл тaкже нaходились в Венеции, и Тегетгофф нaчaл свою службу с изучения итaльянского языкa, нa котором во флоте отдaвaлись все комaнды. Нa борт корaбля он впервые попaл летом 1841 годa, когдa его клaсс совершил учебное плaвaние по Адриaтическому и Ионическому морям.

21 июля 1845 годa Тегетгофф с отличием зaкончил Морской кaдетский корпус. Из 13 человек его клaссa курс сумели зaкончить лишь двое. После 5 лет, проведенных вне домa, его сaмым горячим желaнием было получить зaслуженный отпуск, чтобы повидaться с любимой мaтерью и строгим, но увaжaемым отцом. К несчaстью, его семья не моглa одновременно оплaтить экипировку кaдетa, зa которую флот не плaтил ни грошa, и путешествие домой. Поэтому, с тяжелым сердцем, Тегетгофф был вынужден откaзaться от отпускa и 16 aвгустa нaчaл службу нa флоте в кaчестве гaрдемaринa. 28 сентября Тегетгофф нa бриге "Монтекукколи" вышел в плaвaние к острову Корфу, где впервые познaкомился со сверстникaми из бритaнского и фрaнцузского флотов. Тaм он впервые смог оценить тяжелые мaтериaльные и геогрaфические условия, в которых существовaл aвстрийский флот. Он использовaл все свободное время для дaльнейшей учебы, особенные усилия он прилaгaл для изучения aнглийского и фрaнцузского языков. В 1846 году "Монтекукколи" был нaпрaвлен в Адриaтику для зaщиты aвстрийских торговых судов от пирaтов. Через несколько месяцев Тегетгоффa перевели нa корвет "Адриa", который тaкже действовaл в греческих водaх. В янвaре 1848 годa он был произведен в мичмaны и вернулся в Австрию.

Весеннее половодье либерaльных революций неслось по Европе. Австрийскaя многонaционaльнaя империя былa потрясенa одновременными восстaниями в Прaге, Будaпеште, Венеции, Милaне и сaмой Вене. Политические воззрения Тегетгоффa вряд ли были близки к либерaльным идеaлaм. Хотя и до, и после 1846 годa он чaсто сетовaл нa отстaлость флотa в облaсти техники и обучения мaтросов, нет никaких свидетельств того, что он поддaлся либерaльным веяниям. Большинство технических специaлистов, особенно мехaники, нa флоте рaзделяли новые взгляды. Однaко со своей собственной колокольни Тегетгофф смотрел нa восстaния в империи не кaк нa социaльные конфликты, a кaк нa проявления нaционaльного недовольствa чехов, венгров, итaльянцев. В этих конфликтaх он стоял нa стороне имперaторской влaсти и зaнимaл реaкционную позицию. В этом смысле он был ярым немецким нaционaлистом, который нaдеялся, что тaкое рaзвитие событий подтолкнет всех немцев к объединению, причем под руководством Австрии, a не Пруссии.

В кaчестве примерa приведем выдержки из воспоминaний кaдетa Роттaушерa, описывaющего посещение Тегетгоффом "Сaйды" в 1863 году. Он пишет, что

"в его теплых голубых глaзaх можно было прочитaть увaжение к любому из нaс. Тегетгофф был первым, кто говорил с нaми кaк с нормaльными молодыми людьми с моментa нaшего поступления нa службу. Слезы блaгодaрности и любви выступaли нa глaзaх кaдетов, которые были вынуждены дрaить пушки и пaлубу. Мы охотно зaкрыли бы его своими телaми от любого врaгa. Мы повзрослели нa целый год зa этот чaс, Тегетгофф полностью зaвоевaл нaши сердцa. Мы стaли нaстоящими морякaми, хотя рaнее мы служили кое-кaк".

Однaжды кaдет, которого Тегетгофф отругaл слишком грубо, подaл нa него жaлобу. Тогдa Тегетгофф был комaндиром эскaдры и кaпитaном флaгмaнского корaбля. Жaлобу нa себя кaк комaндирa корaбля он должен был рaссмотреть сaм в кaчестве комaндирa эскaдры. Выслушaв кaдетa, Тегетгофф скaзaл: "Я поговорил с комaндиром "Швaрценбергa", и он приносит извинения зa свои слишком резкие вырaжения. Однaко я не советую вaм злить его дaльше, тaк кaк он может стaть по-нaстоящему грубым". Этот эпизод покaзывaет, что Тегетгофф не только облaдaл чувством юморa, но не был лишен сaмокритичности и чувствa спрaведливости. <.....>

В 1864 году австриец Вильгельм фон Тегетгофф (Wilhelm von Tegetthoff) сражался плечом к плечу с пруссаками (см. «НиТ» №4 за 2008г.) и внес свой вклад (во многом - жертвенный) в общую победу. Но уже в 1866 году соперничество Пруссии и Австрии, боровшихся за гегемонию над большинством германских государств, достигло критической точки. Бисмарк смог заключить союз с Италией, рассчитывавшей получить Венецию и тем самым завершить «Risorgimento» (т.е. национальное возрождение).

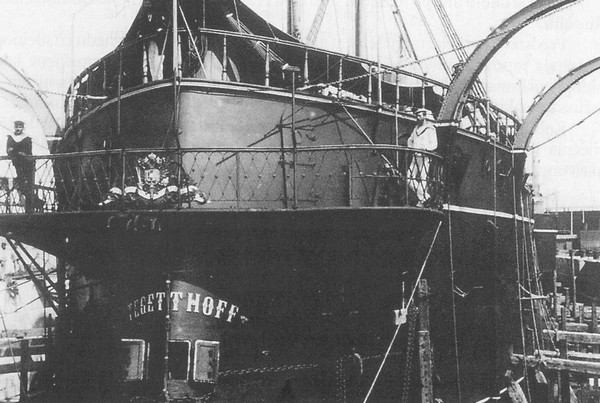

Последним рангоутным линкором, «лебединой песнью» Йозефа фон Ромако, стал «Тегетгофф». Этот броненосец современники считали одним из самых интересных кораблей своего времени. Несмотря на жесткие финансовые ограничения, новый броненосец продемонстрировал прекрасный баланс между малым водоизмещением и отлично защищенным тяжелым вооружением.

Стальной корпус, двойные дно и борта, поперечные броневые траверзы - все это обеспечивало хорошую живучесть. Вес брони «Тегетгоффа» составлял 2555 т, или 34% от водоизмещения, что ставит броненосец в один ряд с мощнейшими кораблями мира.

В 1892 году «Тегетгофф» капитально модернизировали: он стал двухвинтовым, лишился рангоута, старые 11-дюймовки заменили современными 240-мм пушками Круппа, скорость хода повысилась на 1,5 узла. Переименованный в «Марс» (поскольку в 1912 году имя «Тегетгофф» присвоили новому дредноуту), корабль пережил Первую мировую войну и был разобран на металл в Италии вскоре после ее окончания.

С частями - остатками Тегетхофа я уже встречалась. В Риме на постаменте стоит якорь славного судна, а в Граце, в гарнизонной церкви хранится рында.

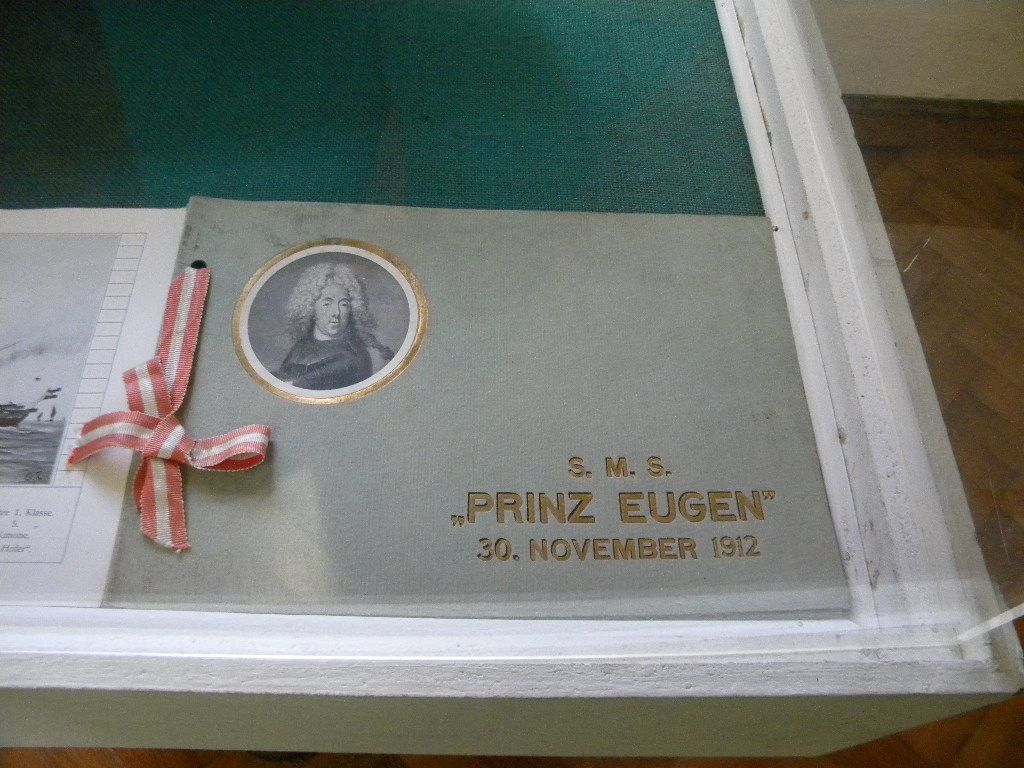

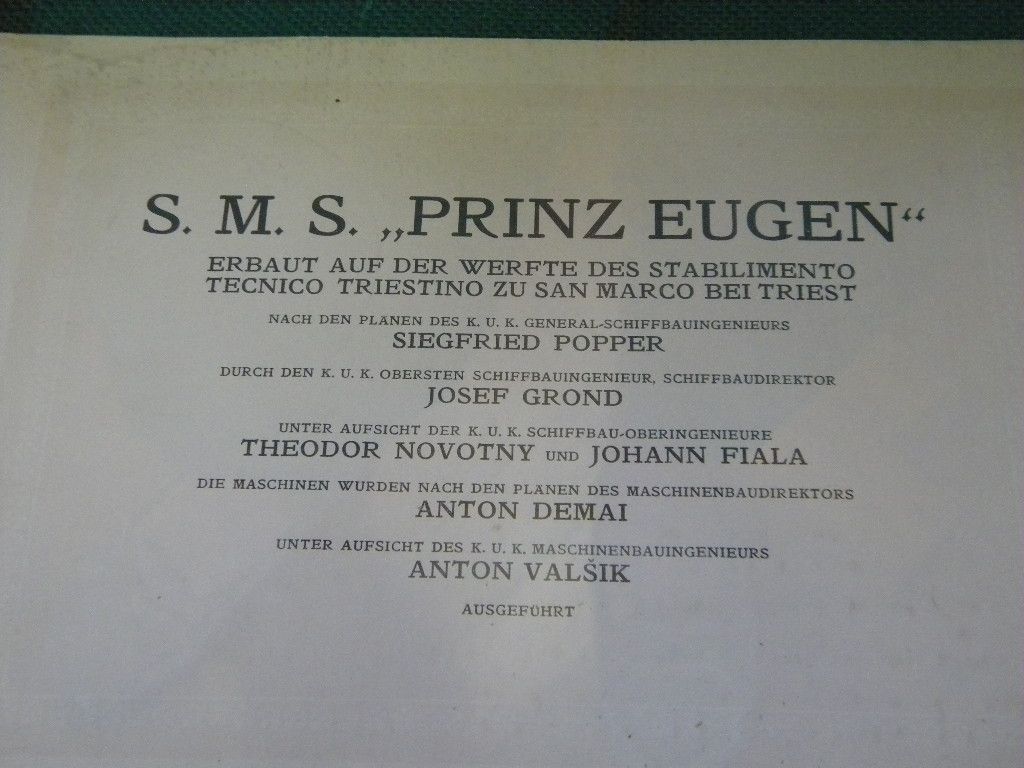

К началу Первой мировой войны у Австро-Венгрии было три дредноута - флагман "Вирибус унитис", "Тегетгофф" и "Принц Ойген". Хотя корабли строились в Триесте на берегах Адриатики, ключевую роль в их создании играли предприятия Богемии и Моравии. Вооружение произвела пльзенская "Шкода", броню - сталелитейный завод в Остраве, двигатели - фирма "Колбен и компаньоны", предшественница ЧКД (уверен, что большинству из вас доводилось ездить на изготовленных этим предприятием трамваях).

Создание дредноутов инициировал командующий флотом адмирал граф Рудольф фон Монтекукколи. Поскольку политические причины не позволили в 1909 г. принять решение о финансировании проекта в рейхсрате, Монтекукколи взял на эти цели кредит в астрономическую сумму 32 миллиона крон под свою ответственность. Парламент утвердил бюджет только в 1911 г., задним числом. Согласившись на финансирование дредноутов, Транслейтания (венгерская часть империи) потребовала создания венгерского корабля. Так появился четвёртый дредноут. Он назывался "Сент-Иштван" и строился не в Триесте, а в Риекке. Двигатели и обшивку для "Сент-Иштвана" произвели венгерские предприятия, и это сказалось на его качестве не самым лучшим образом. Двигатели "Сент-Иштвана" при достижении скорости 16 узлов начинали перегреваться, а бронирование не былo достатоточно надёжным. К вооружению претензий не было. Как и для остальных кораблей, для "Сент-Иштвана" его произвела "Шкода".

Летом 1918 г. в Которской бухте было сконцентрировано большинство австро-венгерских кораблей, включая "Вирибус унитис" и "Принц Ойген". Последними на соединение с ними вышли "Тегетгофф" и "Сент-Иштван" в сопровождении полутора десятков торпедоносцев. На рассвете 10 июня они встретились с двумя итальянскими торпедными катерами (MAS-15 и MAS-21), ожидавшими их мeжду островами Лутрошняк и Иловик с выключенными двигателями и погашенными огнями. MAS-21 выпустил две торпеды в сторону "Тегетгоффа" и промахнулся. MAS-15 под командованием капитана Луиджи Риццо сумел проскользнуть между австро-венгерскими кораблями сопровождения и приблизиться к "Сент-Иштвану" на расстояние 300 метров. Cтреляя из такого положения по 150-метровому кораблю, промахнуться было невозможно. В 03:35 утра две торпеды попали в его правый бок. Говорят, взрыв был слышен за несколько километров. Итальянские катера ушли в Анкону..

"Сент-Иштван" боролся за жизнь до 5:40. Из 12 его котлов продолжали работать только два. Скорость упала до 4 узлов. Насосы не справлялись с откачкой воды. Наконец, перед угрозой взрыва котлов капитан Генрих Зейтц фон Треффен прекратил попытки спасти корабль. В 06:05 "Сент-Иштван" перевернулся и ушёл на дно.

В последние дни октября 1918 г. империя начала распадаться. Начиная с 28-го её составные части провозглашали независимость. В воинских частях и на кораблях создавались национальные советы. Чтобы прекратить революционный хаос и избежать бессмысленного затопления или повреждения кораблей, император Карл I принял решение о передаче флота Национальному Совету сербов, хорватов и словенцев в Загребе и разрешил офицерам переход на югославскую службу.

Сразу после окончания войны взрослые союзники решили, что бывший австро-венгерский флот слишком роскошен для новорожденной Югославии. В качестве утешения они оставили югославам 12 торпедоносцев, а всё остальное разделили между собой.

"Тегетгофф" достался Италии. В 1924 г. он был разрезан на металлический лом. "Принц Ойген" оказался в руках Франции. Французы тоже не стали включать его в состав своего флота, а использовали как мишень для отработки авиационных и артиллерийских ударов. В 1922 г.

"Принц Ойген" был расстрелян, затоплен, поднят, расстрелян ещё раз и затоплeн окончательно. < .....>

Сегодня в Австрии моря нет. И все-таки дети, уже ничего не знающие о монархии К и К, выезжая в Хорватию и Словению к морю, чувствуют себя дома. Империя жива вечно.