Петербургские дома. Истории быта. Заключение первая часть.

Для россиян 19 века понятие жилищной единицы значительно разнообразнее: койка (или даже полукойка), угол, каморка, комната, квартира, изба, дом, особняк.

Границы жилища были чрезвычайно размыты. В индивидуальном пользовании квартиронанимателя находилось собственно жилище, часть дровяника, погреба, стойла для коров и лошадей. Коллективно жильцы пользовались чердаком (сушили белье), прачечной, ледником, отхожими местами на лестнице и во дворе, дворовой водяной колонкой или колодцем, помойной и мусорной ямами. Петербуржец был привязан тысячами нитей к дому, двору, домовладельцу и соседям.

ПАРАДНЫЕ И ЧЕРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Как уже говорилось, лестница служила одним из мерил качественной характеристики квартиры.

В каменных домах делались преимущественно каменные лестницы, так, в Петербурге по переписи 1881 года они составляли 93 %, в деревянных домах - деревянные (98 %). Освещение лестниц было обязательно, домовая прислуга следила за этим.

Характерно распространение электрического освещения в Петербурге в 1900 году.

В дворовых квартирах иногда была одна лестница, она исполняла и парадную, и хозяйственную роль.

Парадные же лестницы, с улицы украшались цветами, на пологих, широких ступенях обязательно настилались ковры. Входящих встречал швейцар.

Так же как показатель барственности квартиры всегда указывалось в объявлениях наличие подъемной машины- лифта.

лифт. Начало 20 в.

Лифт относился скорее не к благоустройству, а к знаковым предметам роскоши.

Ими пользовались крайне редко.

Первые пассажирские гидравлические лифты появились в петербургских великокняжеских дворцах в 1870-е годы. Механизм действия этих лифтов был оригинален и прост: в колодец погружался цилиндр диаметром, примерно в аршин (70 см), внутри его помещался поршень, поддерживающий кабину. Когда водопроводная вода наполняла цилиндр, выталкивая поршень, лифт поднимался. Когда воду сливали, - опускался. Особенность гидравлических лифтов - плавность и бесшумность хода. Но подобные лифты обладали единственным недостатком, особенно чувствительным для Петербурга. При увеличении этажности зданий колодец должен был становиться все глубже, но под верхними слоями грунта мог оказаться плывун, и вместо гидравлического лифта получался артезианский колодец...

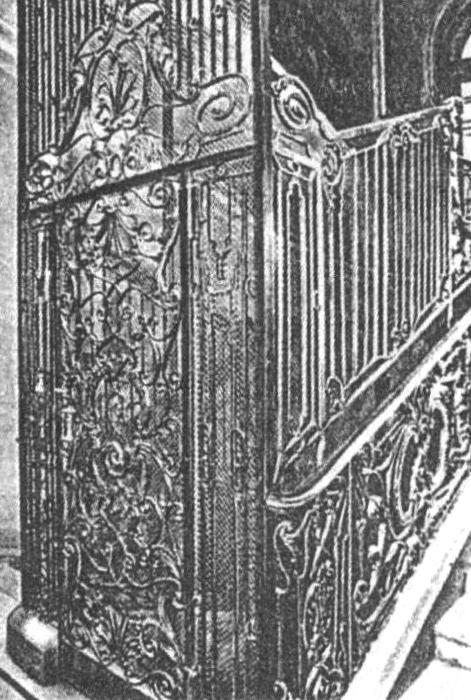

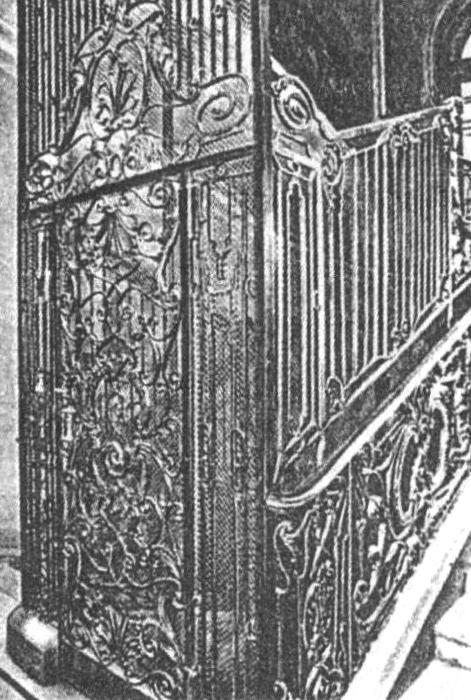

Стоимость установки лифтового оборудования в пятиэтажном доме колебалась от 3,5 до 5,5 тысячи рублей и зависела от степени декоративного убранства. Кабины лифтов богато декорировались ценными породами дерева, украшались резьбой и инкрустациями, внутри помещали даже кожаные или бархатные диванчики. Ограждения шахт лифтов выполнялись из кованого или художественного литья железа.

Реклама начала 20 в.

Окна парадных лестниц иногда украшались витражами.

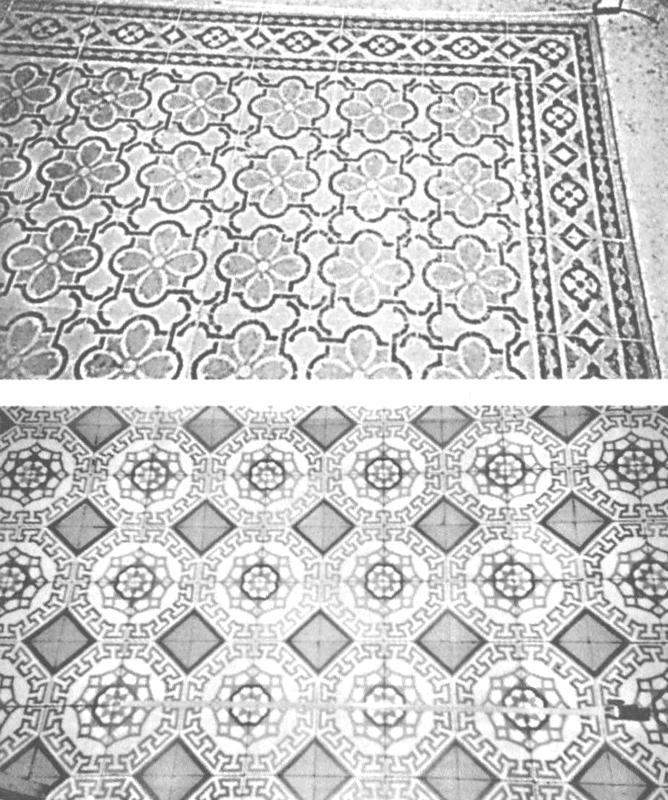

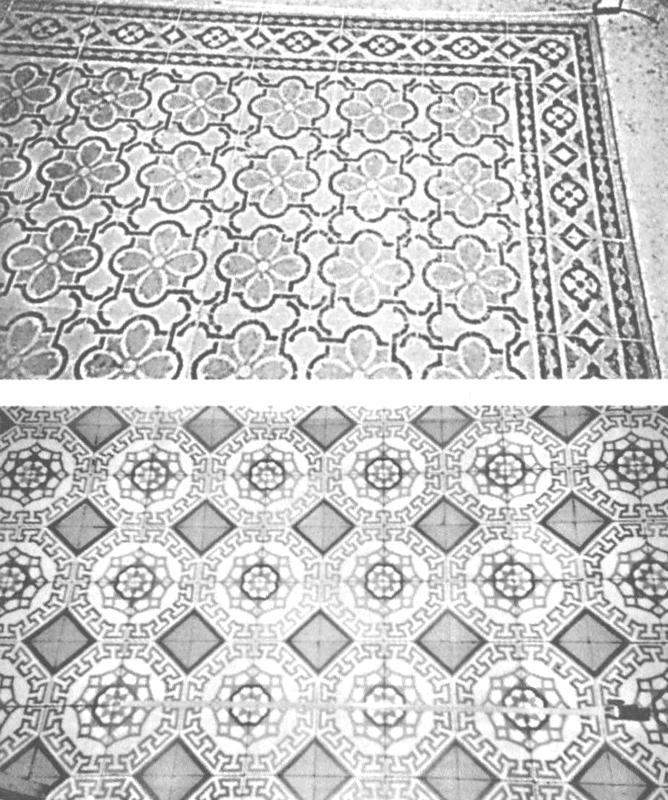

Кафельное покрытие парадных лестниц. Современное фото

Парадные лестницы дворовых квартир были не столь роскошны. При проектировании они делались несколько шире черных лестниц, и перила их отличались более или менее витиеватым кованым рисунком. Полы лестничных площадок из гигиенических и эстетических соображений покрывались кафельными плитками. Кафельное покрытие площадок парадных лестниц по цвету, узору и композиции напоминало ковер.

По черной лестнице ходила прислуга, разносчики, дворники. По ней приносили в квартиру дрова и воду, если не было водопровода. Черные лестницы - крутые, темные, сырые, грязные.

Кафельное покрытие площадок черных лестниц. Современное фото

Помойные ведра обычно ставили у квартирных дверей на черных лестницах. Иногда в самом низу, под лестницей, устраивались мусорные, реже - помойные ямы.

На многих черных лестницах существовали отхожие места пролетной системы, распространявшие жуткую вонь. Там же располагались приквартирные дровяники. С черных лестниц был вход в подвальное помещение.

ПОДВАЛЫ И ЧЕРДАКИ

Иногда подвалы использовались для устройства в них жилья.

В подвалах некоторых домов в специальных деревянных срубах находились ледники. Таявший лед слишком увлажнял воздух, что, во-первых, портило фундамент дома, а во-вторых, квартиранты первого этажа страдали от сырости, поэтому обычно ледники располагались в погребах, находившихся во дворах.

Стирали в прачечных, имевшихся при каждом доме. Размещались они в подвалах, высота помещений не превышала 4 аршин (2,85 м), что тогда казалось очень низко.

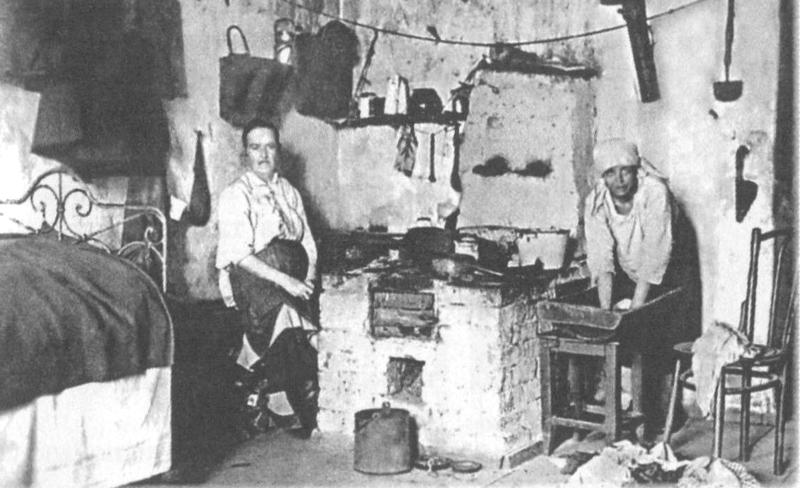

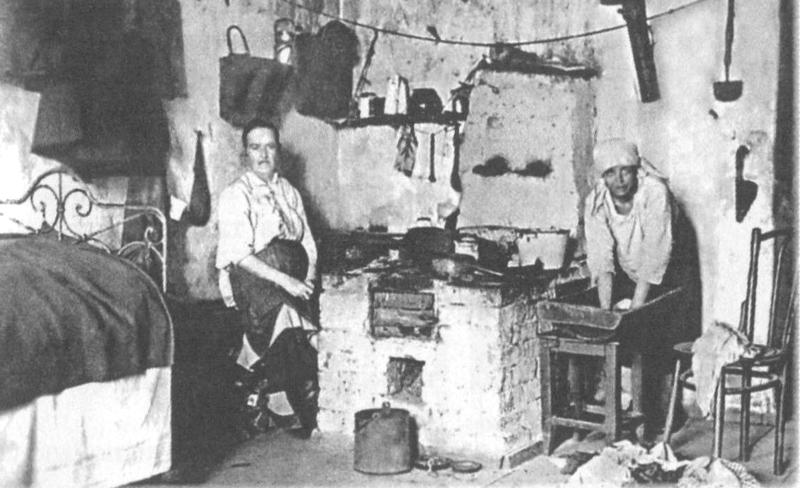

Комната работниц. 1920-е гг.

Подвальные окна почти не пропускали свет, приходилось пользоваться искусственным освещением, но из-за густого пара в прачечных всегда было полутемно. Пол обычно - плиточный (крайне редко - бетонный, покрытый сверху цементом или асфальтом), задерживающаяся в его неровностях грязная мыльная вода через плохо заделанные швы проникала в грунт. Сточный колодец, устроенный в полу, не всегда имел водяной затвор, и потому газы из сточных труб попадали в помещение. Обыкновенно в прачечной устраивался очаг с двумя или более чугунными водогрейными котлами с крышками. Для стирки использовались деревянные на ножках лоханки размером 20 на 24 вершка и глубиной 5,5 вершка. К ним крепились полочки для мыла и грязного белья.

Иногда в прачечных имелись и более глубокие (до 12 вершков - полметра) лохани или специальные баки для полоскания белья. Но чаще носили белье полоскать в реках и каналах, где были сделаны портомойни - деревянные плоты саженей 8 в длину и 4 в ширину (17 на 8 метров), соединенные с набережной деревянными лестницами.

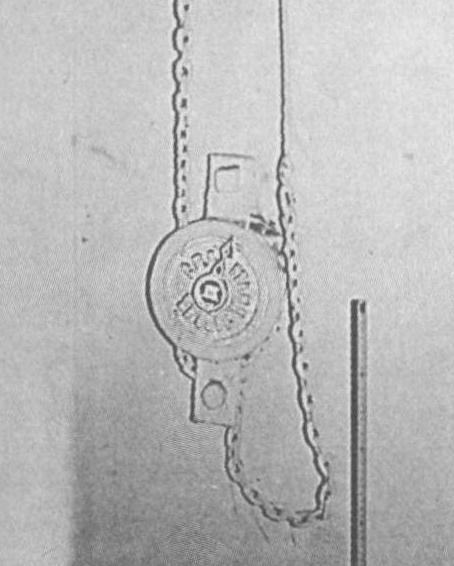

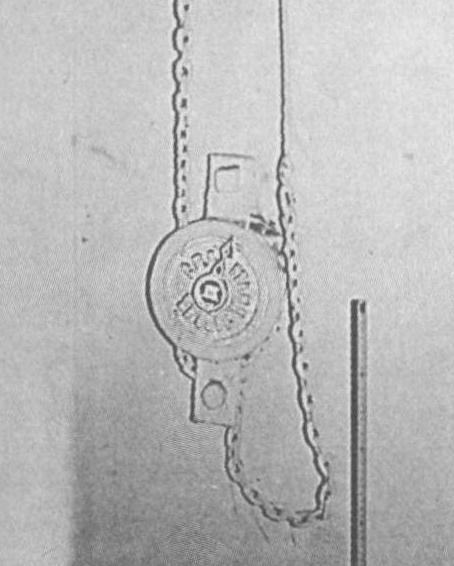

Устройство в виде небольшого штурвала, с его помощью можно было открывать и закрывать чердачное окно, не поднимаясь на чердак. Современное фото

Ледники

В южной части двора, куда никогда не заглядывает солнце, располагались погреба с ледниками, там хранили основные запасы провизии.

Лед для ледников вырубался на Неве или Невках. Из Фонтанки, Мойки и каналов брать лед запрещалось по гигиеническим соображениям.

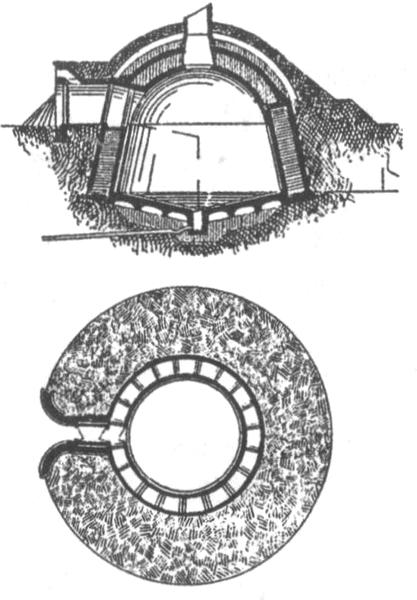

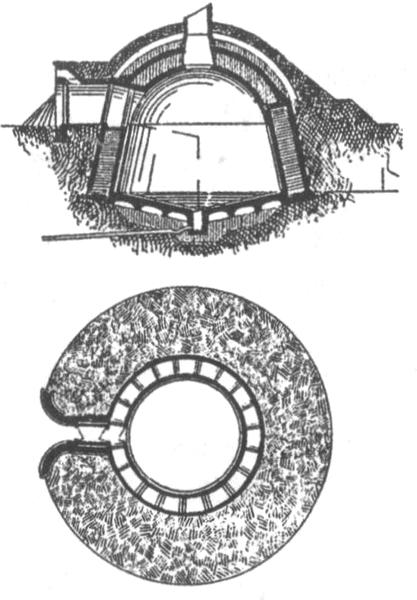

Ледник Пецгольца. Все стены и свод двойные и заложены торфом. Снаружи зацементированы и обмазаны горячей смолой. Пол со скатом к середине для удаления талых вод.

Перевозка глыб льда для ледников

Домовая канализация

Междуэтажные трубы для спуска нечистот изготавливались в основном из дерева (80 %), реже - так называемых каменные, то есть кирпичные (20 %) выкладывались при строительстве дома.

Остатки канализационных кирпичных труб сегодня иногда можно увидеть на стенах старых домов: два параллельно торчащих ряда кирпичей, идущих сверху вниз вдоль лестничных окон, внешняя стенка трубы обычно отбита. Крайне редко встречались гончарные трубы, и как нечто удивительное упоминаются железные трубы, эмалированные внутри. Трубы эти вели в выгребные ямы.

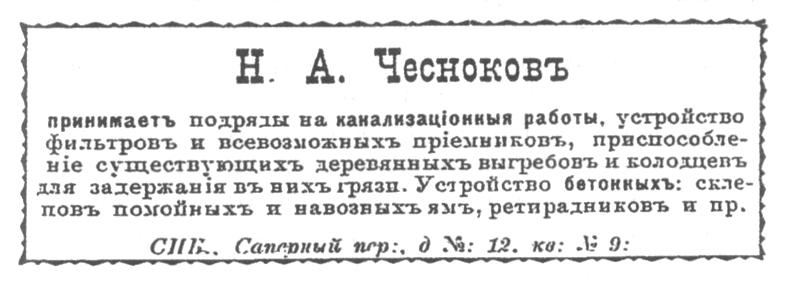

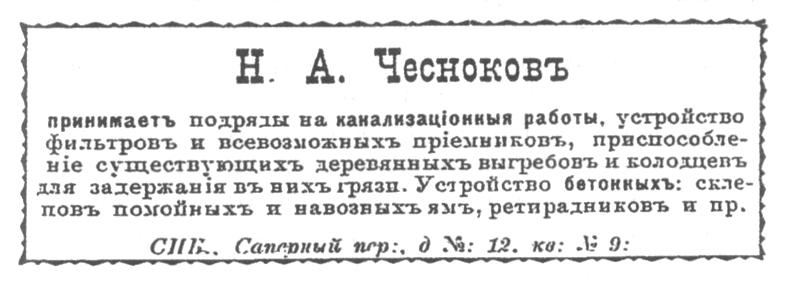

Реклама. Конец 19 в.

Только 20 % выгребных ям сооружалось из влагонепроницаемых материалов: из цемента, реже из керамики или железа, остальные выгреба делались из барочного леса и, за редким исключением, даже не обмазывались глиной, как требовалось по Обязательному постановлению 1884 года. Нечистоты свободно впитывались в окружающую почву. По этой причине при быстром росте количества населения и все более уплотняющейся застройке в последней трети 19 века санитарно-эпидемиологическое положение становилось крайне опасным.

Выгреба. Золотари

Канализационные трубы вели к выгребным ямам, устраиваемым во дворах, рядом с помойными ямами, в подвалах здания или в виде боковых пристроек к нему. Из-за отсутствия городской сливной канализации воздух дворов наполняли запахи нечистот из негерметично закрытых выгребных ям. Выгреба обшивались деревом, количество непроницаемых (цементных, кирпичных или железных) выгребов, требуемых санитарной службой, существенно выросло только к концу 19 века.

По городской переписи 1900 года можно представить, какое огромное количеств выгребов (32 тысячи) накопилось в Петербурге к началу 20 века. С ростом этажности домов в одном дворе устраивалось уже не по одной-двум выгребным ямам, их число доходило до нескольких десятков.

Город задыхался от миазмов, поднимавшихся из выгребных ям. Удалением экскрементов из города занимались специальные люди - золотари. Они вычерпывали нечистоты по несколько раз в год из выгребных ям специальными черпаками (в редчайших случаях - насосами) в открытые бочки или ящики. Для дезинфекции выгребные и помойные ямы поливались карболовой кислотой, хлорной и едкой известью

Городская дождевая канализация

Часть домовладельцев для спуска нечистот начала использовать общегородскую дождевую канализацию, существовавшую в Петербурге с 18 века. В 1834 году ее длина достигала 45 тыс. погонных сажен, а в 1849 году - около 50 тыс. сажен, охватывая все основные улицы города.

Но даже это простое требование игнорировалось - осадочные колодцы дождевой канализации на перекрестках улиц вскоре превратились, по сути, в выгребные ямы. Явно вынужденное решение городских властей (констатация факта) вело, как бы мы сейчас сказали, к экологической катастрофе.

Проникновение в окружающую почву дождевой воды вполне допустимо, но когда по щелястым трубам-коробам пошли нечистоты, санитарные врачи забили тревогу: эпидемии инфекционных заболеваний стали распространяться на целые районы, причем почти всегда фиксировалось территориальное совпадение очага заболевания с размещением коммуникаций дождевой канализации.

Удаление бытового мусора

Помойные ведра обычно ставили у квартирных дверей на черных лестницах, чтобы исключить зловоние в кухне. Мусорные (для сухого мусора) и помойные (для пищевых отбросов) сборные ямы устраивались во дворах или в виде избушек с открывающейся дверкой, или в виде ларей с крышкой. Реже они находились в специальном помещении в самом доме (обычно под черной лестницей).

По переписи 1881 года не все дворы имели помойные ямы.

Мусорщики занимались вывозом мусора и уборкой мертвых животных, а тряпичники - собиранием костей и стекол.

Мусор вывозился на свалки, они располагались на реке Карповке, у Галерной гавани, наиболее известная, самая крупная из них находилась у Забалканского проспекта (на месте современных домов № 73-83 по Московскому пр.) и называлась он горячим полем, потому что отбросы прели, разлагались, и над полем почти всегда стоял зловонный и густой туман. В санитарных целях летом, в сухую погоду, свалки сжигались.

ВНУТРИДВОРОВЫЕ СТРОЕНИЯ

Конюшни, коровники и курятники в петербургских дворах - явление достаточно распространенное. К середине 1810-х годов в Петербурге насчитывалось 8102 казенных (кавалерийских, обозных, пожарных, почтовых), 7519 обывательских (верховых, выездных, тяжеловозов) и 2476 извозчичьих лошадей. В столицу доставляли ежегодно до полутора миллионов пудов сена.

В конце 19 века в Петербурге содержалось более 60 тысяч лошадей в личном владении. Коров имела каждая шестая семья. Причем коров держали не только для семейных нужд, но и для продажи молока. Большинство молочных лавок Петербурга торговали плохим по качеству молоком, полученным от коров, постоянно стоявших в полутемных, непроветриваемых стойлах на задних дворах.

В большинстве дворов имелся колодец с поилкой для скота. Подобная поилка сохранилась во дворе доходного дома № 10 на Фурштатской улице.

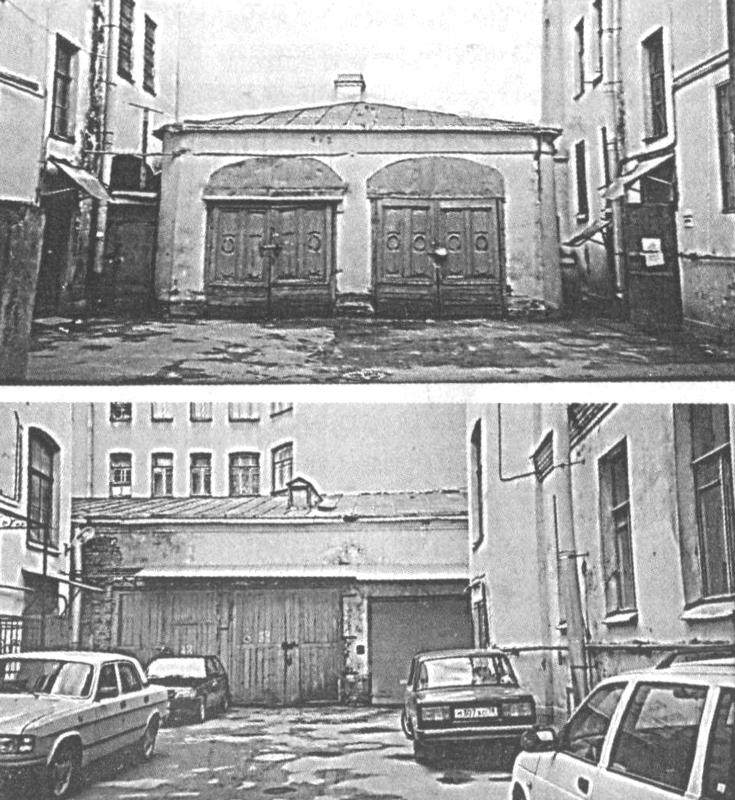

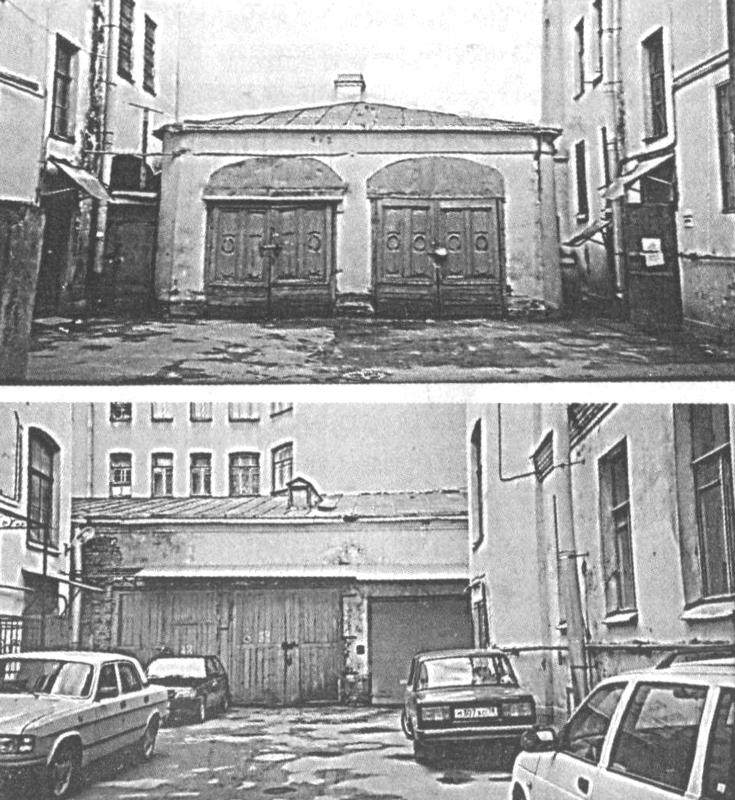

Часть двора занимали каменные или деревянные каретные сараи. Иногда при постройке дома каретный сарай проектировался внутри дома. В начале 20 века во дворах появляются гаражи, специально построенные или переоборудованные из каретных сараев.

Каменные каретные сараи на Фурштатской улице. Сейчас они используются как гаражи. Современное фото

Петербургские дворы, катастрофически уменьшившиеся в размерах за 19 век, были плотно застроены различными хозяйственными сооружениями. Воздух дворов наполняли запахи нечистот из выгребных и помойных ям, стойл.

Парадные же помещения, в которых люди находились чрезвычайно редко, выходили окнами на относительно чистые улицы. Воздух дворов был настолько плох, что жильцы не считали возможным проветривать помещения через форточки, несмотря на постоянные настоятельные призывы гигиенистов.

Домовая прислуга

Наличие домовой прислуги, ее количество и качество обслуживания являлись важным показателем благоустроенности жилища.

Домовая прислуга (дворники, швейцары, водопроводчики) обслуживала дома и получала жалованье от домовладельца. Полотеры, трубочисты, золотари, маляры домовой прислугой не являлись - они не получали постоянного жалованья от домовладельца, оплата им выдавалась за выполненную разовую работу.

Дворники имели жесткую иерархию. В младшие дворники шли обычно молодые здоровые крестьяне, пришедшие в город на заработки. С утра до вечера убирали они улицу перед домом, дворы, черные лестницы, разносили жильцам дрова по квартирам.

Зимой тротуары очищались под скребок с обязательной посыпкой песком. Лишний снег с улиц сгребался широкими деревянными лопатами-движками в кучи и валы вдоль тротуаров. Сбрасывать снег в каналы и реки не разрешалось. Снег отвозился на специально отведенные свалки, что обходилось дорого.

Дворник. Фото начала 20 в.

Жили дворники артельно в дворницких, семьи их обычно оставались в деревне. Летом, когда работы становилось меньше, дворники по очереди ездили в деревню. Кроме жалованья от домовладельца они могли получать вознаграждение от жильцов за услуги, не входящие в их обязанности (выколотить ковер, передвинуть мебель, перенести багаж, поднять корзины с выстиранным бельем на чердак и т. п.). За каждым дворником закреплялись определенные лестницы или квартиры, с которых он получал чаевые при поздравлении с Рождеством, Пасхой, именинами.

Одевались дворники по-городскому: сапоги, пиджак, жилетка, фуражка. Работали в белых фартуках. Поработав младшим дворником и скопив в городе денег, большинство крестьян возвращались к себе в деревню.

Те, кто оставался в городе насовсем, обычно становились дежурными дворниками. С бляхой и свистком они дежурили у ворот, следили за порядком, не пускали во двор шарманщиков и разносчиков, не разрешали выносить вещи без сопровождения жильца. Они же на ночь запирали ворота и сидели в подворотне, дожидаясь запоздалых жильцов. За отмыкание ворот для опоздавших они получали от них дополнительный доход к жалованью.

ШВЕЙЦАРЫ

Из дворников с возрастом можно было перейти в швейцары. Особое внимание обращалось на благообразие внешности и солидность кандидата (швейцары традиционно носили окладистые бороды). Отставные военные, ценимые за выправку и бравый вид, также часто становились швейцарами.

Основная функция швейцара - следить за чистотой и порядком на лестнице. Швейцары топили камины или печи, обогревающие вестибюль и лестницу, убирали парадную лестницу (черную убирали дворники), натирали мозаичные площадки для блеска постным маслом, чистили медные ручки дверей. Ночью по звонку запоздавшего жильца отпирали дверь. Если приходил незнакомый человек, они спрашивали, к кому он идет, и указывали нужную квартиру, если кто-нибудь незнакомый выносил вещи, они сначала спрашивали согласия у хозяев и только тогда выпускали.

Швейцар у доходного дома. Фото начала 20 в.

Хозяин выдавал швейцарам обмундирование - ливрею, фуражку с золотым позументом.

Швейцары пользовались доверием хозяев квартир, часто при отъездах на дачи им оставляли ключи от квартиры, поручали поливать цветы.

Те парадные, где не было швейцаров, на ночь запирались, и обслуживали их ночные дежурные дворники, вызываемые по звонку.

Количество швейцаров в доме соответствовало количеству парадных лестниц, выходящих на улицу. В объявлениях о сдаче барских квартир особо подчеркивалась лестница с ковром и швейцаром как качественная характеристика квартиры и, соответственно, ее цены.

ВОДОПРОВОДЧИКИ

Это был совершенно другой тип домовой прислуги. Обычно водопроводчик - городской грамотный рабочий, разбирающийся в сложном санитарно-техническом оборудовании. Он получал высокую плату от домовладельца, в полтора-два раза превышающую доходы старшего дворника.

От хозяина он имел небольшую квартирку и мастерскую. На двери мастерской висела черная доска, на ней он писал, в какой квартире он работает, его всегда можно было найти. Этот умный мастер никогда не допускал аварий, а предупреждал их, хорошо понимая, что так ему будет легче. Получал он 35 рублей в месяц.

ЖИЛИЩА ДОМОВОЙ ПРИСЛУГИ

Швейцар с семьей жил в швейцарской, располагавшейся под парадной лестницей. Старший дворник также жил семейно, младшие дворники - артельно. Под дворницкие отводили неудобные (например, вход в помещение из-под арки), темные или подвальные квартиры. Водопроводчик с семьей жил в подвальной квартире на заднем дворе

Половина количества городской домовой прислуги пользовалась общим отхожим местом и еще четверть имела простое отхожее место в своей квартире. Четверть дворников и швейцаров пользовались ватерклозетом, причем 18 % имели ватерклозет в квартире, остальные пользовались общественным.

Квартиры

Многокомнатная квартира редко находилась в собственности, обычно ее сдавали.

В Петербурге к концу 19 века барская квартира практически вытеснила особняк как жилище высших городских слоев.

Плата за арендованную барскую квартиру составляла от 2 до 5 тысяч рублей в год, что являлось примерно 20 % жалованья чиновников, получавших 10-30 тысяч рублей в год.

ПАРАДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Мраморная лестница с ковром и швейцаром

Как уже упоминалось выше, квартира всегда имела два входа - парадный для хозяев и их гостей и черный, которым пользовалась повседневно прислуга. Парадный вход, подчеркнутый архитектурно (иногда - под зонтиком на чугунных опорах), вел в вестибюль, часто расписанный под мрамор или каменную кладку. От него колоннами или аркой отделялась парадная лестница в один или в два марша, покрытая ковром, с перилами-балюстрадами и с плафоном на потолке.

Барские квартиры располагались в бельэтаже или во втором этаже. Вход - всегда с улицы по парадной лестнице, украшенной цветами, на пологих, широких ступенях обязательно настилали ковры. Сейчас на многих парадных лестницах еще сохраняются металлические ковровые кольца, в них вставлялся металлический прут, придерживавший ковер. Лестницы отапливались чаще всего каминами. Входящих встречал швейцар.

Внутри квартиры при входе висел колокольчик, он звенел, если потянуть присоединенный к нему тросик за кольцо или круглую рукоятку, находившиеся снаружи у входной двери в квартиру.

Позже от подвесных колокольчиков и тросиков-тяг избавились. Их заменили компактные механические звонки

На дверях квартиры нередко крепилась из полированной меди или латуни табличка с выгравированной на ней фамилией жильца, с указанием его должности или профессии.

Горничные в прихожей квартиры артистки Я. Ветлужской. Фото 1910-х гг.

Рядом могла быть и лакейская, где на сундуках, расставленных вдоль стен, ждали своих хозяев приехавшие с гостями лакеи.

Интерьеры

Все парадные помещения - это высокие, просторные комнаты, располагавшиеся анфиладой вдоль уличного фасада. Потолки украшались лепкой или расписным плафоном. Освещались парадные помещения люстрами и канделябрами, хрустальными, бронзовыми или умело выполненными из позолоченного левкаса и папье-маше, имитирующих бронзу. Именно в парадных комнатах появлялись в первую очередь все новые типы освещения. Полы всегда делались паркетные, их натирали специально приглашаемые два-три раза в год полотеры. Иногда настилался наборный паркет сложного рисунка из редких привозных пород дерева.

Для отопления применяли камины или печи, украшенные фигурными изразцами, они более походили на архитектурные украшения, чем на отопительные приборы. Кафельные печи в стиле классицизма в домах первой половины 19 века являлись предметом своеобразного щегольства и неотъемлемой частью интерьера. В одних случаях своей нарядной архитектурой они подчеркивали парадность помещения, в других - более скромным обликом вносили в комнаты элемент жилого уюта.

Камин. Середина 19 в.

Гостиная, зал или зала, традиционно - самая большая, светлая и лучшая комната, служившая для приема гостей.

Столовая иногда соединялась аркой с гостиной, но обычно отделялась широкими двустворчатыми дверями. Практика званых обедов предполагала размер столовой не менее 7 на 9 аршин, то есть более 30 кв. м. Посредине ставили огромный стол в окружении стульев.

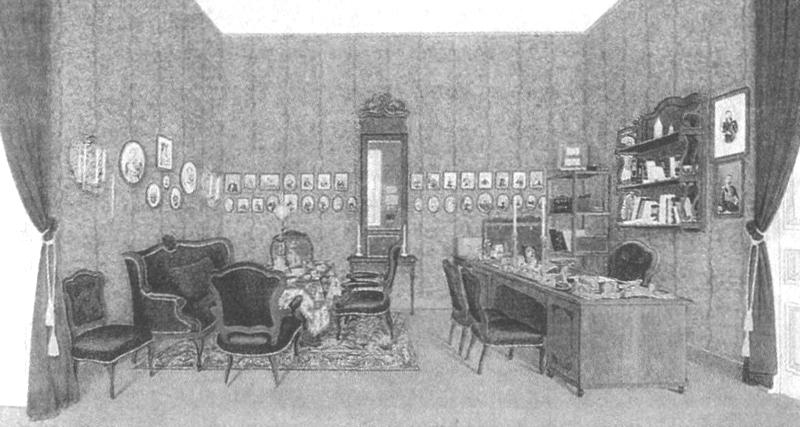

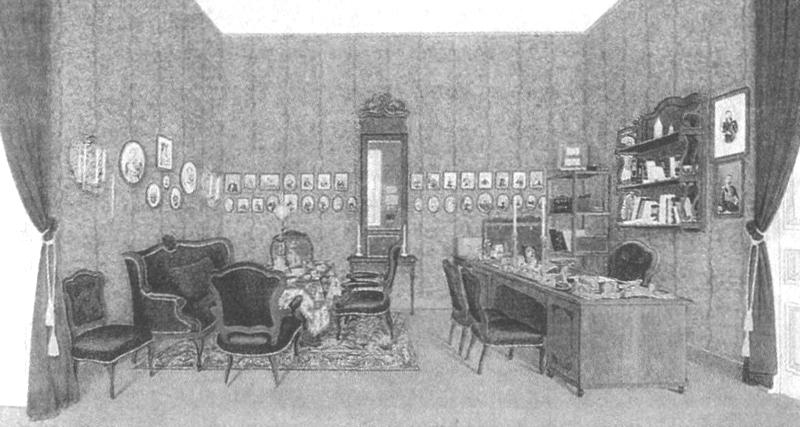

Кабинет купца 1 гильдии Г.Г. Елисеева. Фото начала 1900-х гг.

К столовой могла примыкать буфетная. Если же отдельной буфетной не было, то буфеты и горки с посудой и столовым бельем расставлялись вдоль стен столовой.

Одной из самых богатых по убранству комнат анфилады обычно бывала парадная спальня

Здесь хозяйка дома принимала наиболее близких гостей, пришедших лично к ней.

За парадной спальней анфилада комнат заканчивалась небольшой диванной, с мягкими, уютными диванами по стенам. Она служила будуаром хозяйке дома.

Местоположение кабинета в квартире и его размер сильно зависели от рода деятельности хозяина. Вход в кабинет был из вестибюля, если к хозяину постоянно ходили посетители, в некоторых случаях перед кабинетом могла быть приемная.

Собственно кабинет и будуар - это все, что осталось в квартирах от мужской и женской половин особняков 18 века.

Рабочий кабинет. Акварель П. Шестакова. 1859 г.

ВНУТРЕННИЕ (ЛИЧНЫЕ) КОМНАТЫ

Вдоль дворового фасада располагались внутренние комнаты, так же как парадные помещения, они соединялись анфиладно, но все окна их выходили во двор. С середины 19 века именно эти комнаты в первую очередь постепенно становились изолированными, вход в них стали делать из коридора.

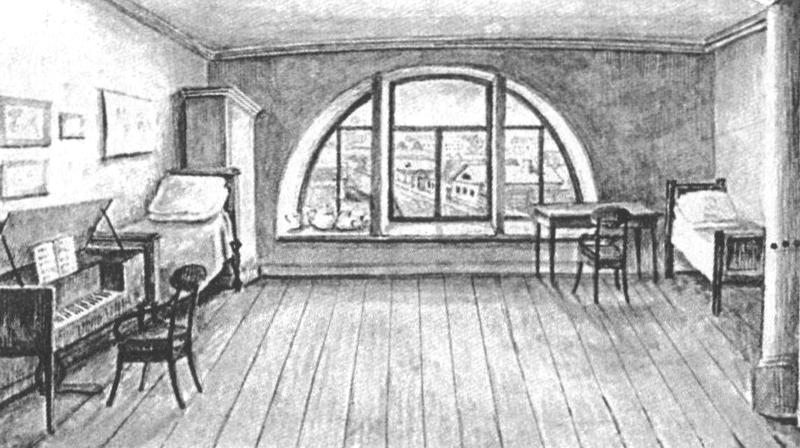

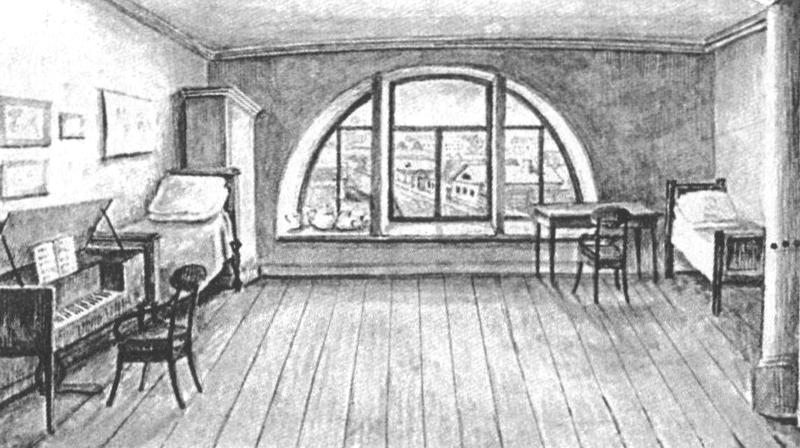

Личные жилые комнаты располагались в низких антресолях. С картины 1847 г.

Личные комнаты было принято делать небольших размеров и при высоте помещений около 5 метров

Комнаты антресольного этажа были невысокими, часто с полами на разных уровнях из-за разной высоты расположенных под ними помещений. Комнаты соединялись между собой ступеньками. Небольшие окна располагались невысоко от пола. Полы в личных комнатах - дощатые, массово их красить начали лишь в последней трети 19 века. Отапливались комнаты при помощи круглых печей, расположенных или в углу комнаты, или в межкомнатных стенах - такие печи обогревали сразу две комнаты.

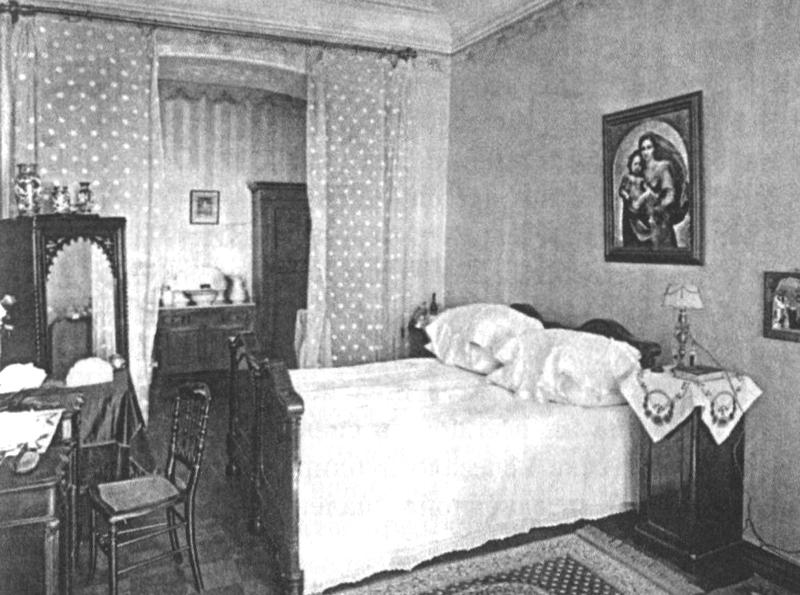

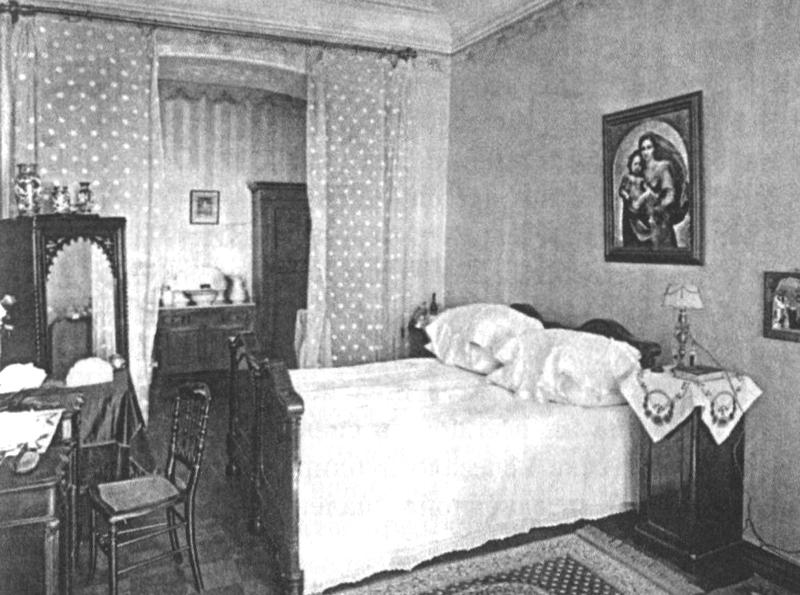

Спальня в барской квартире. Фото 1915 г.

Спальня - небольшая по размеру комната, размером 12 кв. м (5 на 5 аршинов), обычно обставлялась крайне просто, в ней размещалась одна большая кровать или две. Гигиенисты второй половины 19 века выступали с резкой критикой устройства спален в тесных, низких и душных комнатах.

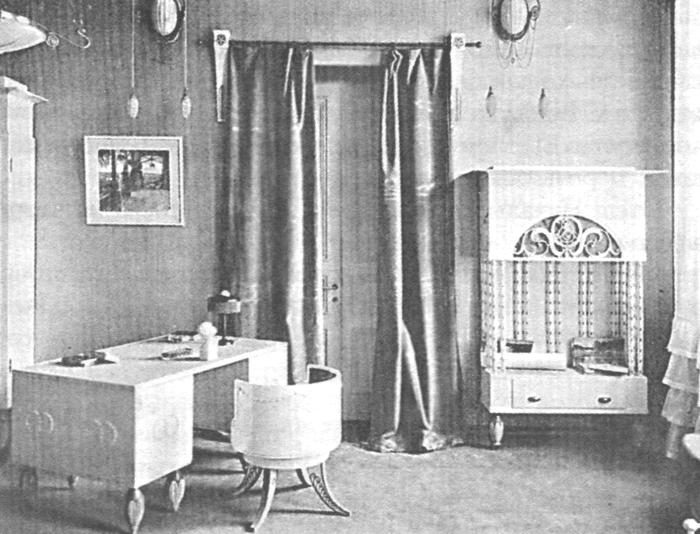

В туалетной комнате (или уборной) устраивалось некое подобие шкафа, в нем прятался умывальник, и стояло кресло-удобство для отправления естественных надобностей, туалетный столик с зеркалом хозяйки квартиры.

Мужчина мог спать у себя в кабинете, женщина же всегда - в спальне. Постепенно с середины 19 века исчезало дублирование помещений - парадной и вседневной спален, приемного и рабочего кабинетов.

Под детскую отводили довольно просторную и самую теплую комнату, по возможности солнечную, хотя это редко удавалось в Петербурге, поскольку окна детской, как и других жилых комнат, выходили во дворы-колодцы.

Независимо от величины квартиры или особняка имелась одна детская, в ней вместе жили братья и сестры. Если разновозрастных детей было много, то младенец мог находиться в комнате кормилицы или няни.

Отдельные комнаты предоставлялись лет с 16-17, когда человек переставал считаться ребенком.

СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Во внутренней половине квартир, кроме личных комнат, располагались и служебные помещения, они группировались около черной лестницы и от барских комнат отделялись маленьким коридорчиком, чтобы у господ не чувствовался запах кухни.

Кухня обычно занимала от 12 до 30 квадратных метров. В кухнях было тесно: большую площадь занимала плита (2-3 кв. м), за нею располагалось спальное место для кухарки (2 кв. м).

Примус и чайник. Конец 19-начало 20 в.

Прислуга, как правило, не имела отдельного жилого помещения; спали кто где: кухарка - за печкой на кухне, лакеи - на сундуках в передней или в вестибюле, горничные - в гостиных или в будуаре, нянька - в детской. Лишь в последней четверти 19 века начали выделять специальные комнаты.

Рядом с неотапливаемой черной лестницей нередко делалась кладовая комната, чулан, где хранились съестные припасы и домашний скарб. Это помещение не отапливалось и не имело окон.

Обычная средняя квартира

В среднем 3-5-комнатные квартиры составляли по городу 40 % от общего числа. Естественно, что доля таких квартир была устойчиво высокая в центральных районах, а в трех участках они составляли более половины квартир, предназначенных только для жилья.

Стоимость их аренды - от 500 до 1 тысячи рублей в год. Но реальная цена часто оказывалась выше, поскольку спрос на подобные квартиры был велик.

КВАРТИРА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Практически вся петербургская интеллигенция проживала в таких средних по величине квартирах. Слово интеллигенция в 19 веке еще не вошло в широкий обиход. По-тогдашнему - это чиновники

(то есть работающие в государственных учреждениях) или разночинцы (работающие на частных предприятиях): инженеры частных заводов, служащие частных банков, преподаватели частных гимназий, врачи частных клиник; а также специалисты, имеющие частную практику: врачи, нотариусы, адвокаты; или люди свободных профессий: актеры, художники, писатели, живущие на свои гонорары.

Доходный дом. Каменноостровский пр., 37. Начало 20 в.

Эта группа населения была чрезвычайно мобильна, лето проводили на даче. Причем на даче старались прожить как можно дольше (с апреля до начала октября). Была типичная картина того времени:вся семья, нарядно одетая, встречала отца или мать на железнодорожной платформе, или на станции дилижансов - это был своеобразный ритуал дачной жизни, многократно описанный писателями.

Петербуржца тысячи нитей связывали с привычным местом, но не с квартирой. Важно, что знакомый лавочник опять откроет кредит, та же молочница будет приносить молоко, той же прачке можно отдавать белье, тот же водовоз привезет воду. Возможно, именно эта связь с определенным местом создавала иллюзию стабильности существования.

Но в реальности площадь комнат в средних квартирах составляла от 16 до 24 кв. м. Причем, в отличие от барских, в квартирах интеллигенции контраст между величиной и убранством парадных и личных жилых комнат оказывался не столь разителен.

К концу 19 века квартиры в 3-5 комнат были уже хорошо благоустроены. Практически во всех имелся водопровод и ватерклозет. Ватерклозеты устраивали около кухни, почти всегда в темных помещениях. Но прислуга продолжала пользоваться отхожими местами на черных лестницах.

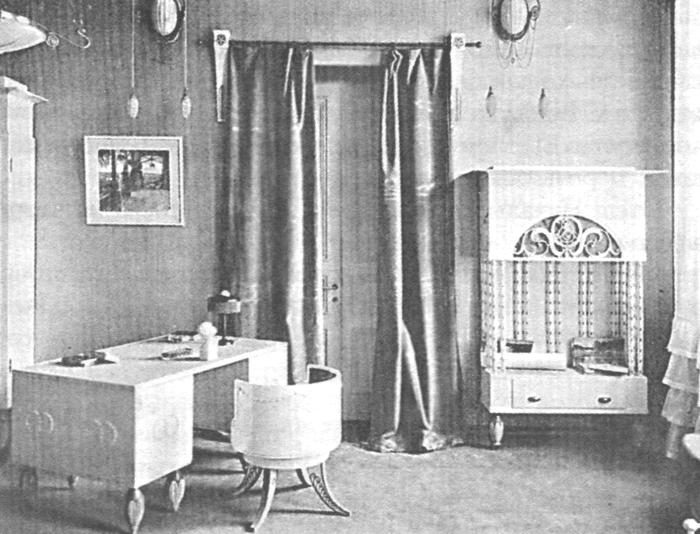

Комната барышни. Фото начала 20 в.

Из-за квартирного кризиса, выразившегося в дефиците жилья и вследствие этого резким удорожанием средних квартир (в 3-5 комнат), чиновничество и разночинная интеллигенция, основные арендаторы таких квартир, вынуждены были снимать большие квартиры (в 6-11 комнат) и для покрытия издержек сдавать лишние комнаты. Эти комнаты снимали те же социальные слои (студенты по рекомендации или чиновники - коллеги отца семейства), что жили раньше в меблированных комнатах, и на тех же условиях: еда за общим (семейным) столом, хозяйская прислуга обслуживала и жильца.

КУПЕЧЕСКАЯ КВАРТИРА

Большинство 3-5-комнатных квартир, около 70 %, арендовали семьи чиновников и разночинцев, не более 3 % занимали купцы и оставшиеся 27 % - ремесленники.

Так, интеллигенция начала массово выезжать на дачи в 1850-1860-е годы, а купцы - лишь в конце века.

В купеческих квартирах бросался в глаза контраст в оформлении парадных и личных комнат. Парадные помещения старались обставить с излишней пышностью, хотя и по вчерашней моде; в личных же комнатах стояла кустарная мебель, на полу - домотканые половики, в спальне висело множество икон, иногда даже выделялась специальная молельня - обычно что-то вроде небольшого чулана.

Купец снимал квартиру только с русской печкой на кухне. Какие ж пироги, основа питания купеческой семьи, получатся в обычной плите! Да и если заболеешь, что делать без печной лежанки? Долго сохранялось свечное освещение. Хотя водопровод в квартире и был, но умывались, только поливая из кувшина - такой уважительный ритуал. Ватерклозет не одобрялся, ванна вообще ни к чему - только грязь размазывать, а вот баня - для чистоты да здоровья.

В купеческих квартирах не требовались помещения для прислуги, поскольку все работы по дому выполнялись женской половиной семьи - в этом не видели ничего зазорного. Иногда бывала только кухарка, держали ее за мастерство печь пироги.

В отличие от интеллигенции купеческие семьи чрезвычайно редко пускали жильцов за плату, хотя традиционно в купеческих семьях всегда бесплатно жили приживалы и приживалки; неженатые, незамужние и вдовые родственники.

КВАРТИРА РЕМЕСЛЕННИКА ИЛИ ТОРГОВЦА

Часть ремесленного населения жила в собственных домах-избах на окраинах Петербурга, другая часть, по роду своей деятельности вынужденная жить в центре, арендовала квартиры смешанного использования - жилье и торговое или ремесленное заведение (то есть мастерская, лавка или магазин находились в жилой квартире).

Для Спасской, Казанской и Адмиралтейской частей характерна высокая доля (до 30 %) квартир с мастерскими и лавками. Квартиры, используемые не только для жилья, в основном располагались в подвальных и первых этажах, составляя до 30 % от общего количества.

Жилье в подвалах

Устраивать жилье в подвалах никогда официально не разрешалось, но фактически оно существовало достаточно массово.

Интересно отметить, что в подвалах мало жили на окраинах, где большинство населения обитало в собственных домиках, без подвалов. Зато в фешенебельных каменных домах, составляющих сплошную застройку центра, жилые подвалы были почти в каждом доме.

Главный недостаток подвальных квартир - высокая влажность. Обычно по стенам подвалов сочилась вода, и для придания помещениям жилого вида вдоль стен устанавливали деревянные щиты-панели, внешне выглядевшие относительно сухими. Иногда для отвода скапливающейся воды в одной из комнат или в сенях устраивали небольшой сток-колодец. При крайне плохих условиях цена была достаточно высокая - за 1 комнату 15 руб. в месяц.

Большинство петербургских квартир, половина всего жилого фонда, по переписи 1890 года - маленькие 1-2-комнатные квартирки. Это были жилища или одиноких представителей среднего класса, или семей петербургских бедняков.

Это были не обязательно холостые люди. Множество жителей Петербурга, состоящих в браке, жило в отрыве от семьи, оставшейся в деревне.

Четвертую по величине после рабочих, военных и учащихся группу одиноких петербуржцев составляли мелкие чиновники и разночинцы.

Чрезвычайно редко одинокие интеллигентные горожане снимали маленькие квартиры.

Общение с прислугой в 19 веке было прерогативой женщин, мужчины справлялись с этим с большим трудом.

Обычно холостые мелкие чиновники, работающие женщины (стенографистки, акушерки), студенты, то есть те, кто не в состоянии содержать прислугу, но и по своему социальному статусу не считали возможным выполнять домашнюю работу (ходить за провизией, готовить пищу, убирать комнату, стирать белье и т. п.), жили в меблированных комнатах или снимали комнаты в семейных квартирах.

Обязанность прибирать комнаты постояльцев лежала на хозяйке или на прислуге.

Белье отдавали стирать приходящим прачкам. Питались в кухмистерских. Некоторые предпочитали пансионы с питанием или становились нахлебниками у квартирохозяев.

материал был взят с книги Е.Юхневой "Петербургские дома. Истории быта ">

Границы жилища были чрезвычайно размыты. В индивидуальном пользовании квартиронанимателя находилось собственно жилище, часть дровяника, погреба, стойла для коров и лошадей. Коллективно жильцы пользовались чердаком (сушили белье), прачечной, ледником, отхожими местами на лестнице и во дворе, дворовой водяной колонкой или колодцем, помойной и мусорной ямами. Петербуржец был привязан тысячами нитей к дому, двору, домовладельцу и соседям.

ПАРАДНЫЕ И ЧЕРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Как уже говорилось, лестница служила одним из мерил качественной характеристики квартиры.

В каменных домах делались преимущественно каменные лестницы, так, в Петербурге по переписи 1881 года они составляли 93 %, в деревянных домах - деревянные (98 %). Освещение лестниц было обязательно, домовая прислуга следила за этим.

Характерно распространение электрического освещения в Петербурге в 1900 году.

В дворовых квартирах иногда была одна лестница, она исполняла и парадную, и хозяйственную роль.

Парадные же лестницы, с улицы украшались цветами, на пологих, широких ступенях обязательно настилались ковры. Входящих встречал швейцар.

Так же как показатель барственности квартиры всегда указывалось в объявлениях наличие подъемной машины- лифта.

лифт. Начало 20 в.

Лифт относился скорее не к благоустройству, а к знаковым предметам роскоши.

Ими пользовались крайне редко.

Первые пассажирские гидравлические лифты появились в петербургских великокняжеских дворцах в 1870-е годы. Механизм действия этих лифтов был оригинален и прост: в колодец погружался цилиндр диаметром, примерно в аршин (70 см), внутри его помещался поршень, поддерживающий кабину. Когда водопроводная вода наполняла цилиндр, выталкивая поршень, лифт поднимался. Когда воду сливали, - опускался. Особенность гидравлических лифтов - плавность и бесшумность хода. Но подобные лифты обладали единственным недостатком, особенно чувствительным для Петербурга. При увеличении этажности зданий колодец должен был становиться все глубже, но под верхними слоями грунта мог оказаться плывун, и вместо гидравлического лифта получался артезианский колодец...

Стоимость установки лифтового оборудования в пятиэтажном доме колебалась от 3,5 до 5,5 тысячи рублей и зависела от степени декоративного убранства. Кабины лифтов богато декорировались ценными породами дерева, украшались резьбой и инкрустациями, внутри помещали даже кожаные или бархатные диванчики. Ограждения шахт лифтов выполнялись из кованого или художественного литья железа.

Реклама начала 20 в.

Окна парадных лестниц иногда украшались витражами.

Кафельное покрытие парадных лестниц. Современное фото

Парадные лестницы дворовых квартир были не столь роскошны. При проектировании они делались несколько шире черных лестниц, и перила их отличались более или менее витиеватым кованым рисунком. Полы лестничных площадок из гигиенических и эстетических соображений покрывались кафельными плитками. Кафельное покрытие площадок парадных лестниц по цвету, узору и композиции напоминало ковер.

По черной лестнице ходила прислуга, разносчики, дворники. По ней приносили в квартиру дрова и воду, если не было водопровода. Черные лестницы - крутые, темные, сырые, грязные.

Кафельное покрытие площадок черных лестниц. Современное фото

Помойные ведра обычно ставили у квартирных дверей на черных лестницах. Иногда в самом низу, под лестницей, устраивались мусорные, реже - помойные ямы.

На многих черных лестницах существовали отхожие места пролетной системы, распространявшие жуткую вонь. Там же располагались приквартирные дровяники. С черных лестниц был вход в подвальное помещение.

ПОДВАЛЫ И ЧЕРДАКИ

Иногда подвалы использовались для устройства в них жилья.

В подвалах некоторых домов в специальных деревянных срубах находились ледники. Таявший лед слишком увлажнял воздух, что, во-первых, портило фундамент дома, а во-вторых, квартиранты первого этажа страдали от сырости, поэтому обычно ледники располагались в погребах, находившихся во дворах.

Стирали в прачечных, имевшихся при каждом доме. Размещались они в подвалах, высота помещений не превышала 4 аршин (2,85 м), что тогда казалось очень низко.

Комната работниц. 1920-е гг.

Подвальные окна почти не пропускали свет, приходилось пользоваться искусственным освещением, но из-за густого пара в прачечных всегда было полутемно. Пол обычно - плиточный (крайне редко - бетонный, покрытый сверху цементом или асфальтом), задерживающаяся в его неровностях грязная мыльная вода через плохо заделанные швы проникала в грунт. Сточный колодец, устроенный в полу, не всегда имел водяной затвор, и потому газы из сточных труб попадали в помещение. Обыкновенно в прачечной устраивался очаг с двумя или более чугунными водогрейными котлами с крышками. Для стирки использовались деревянные на ножках лоханки размером 20 на 24 вершка и глубиной 5,5 вершка. К ним крепились полочки для мыла и грязного белья.

Иногда в прачечных имелись и более глубокие (до 12 вершков - полметра) лохани или специальные баки для полоскания белья. Но чаще носили белье полоскать в реках и каналах, где были сделаны портомойни - деревянные плоты саженей 8 в длину и 4 в ширину (17 на 8 метров), соединенные с набережной деревянными лестницами.

Устройство в виде небольшого штурвала, с его помощью можно было открывать и закрывать чердачное окно, не поднимаясь на чердак. Современное фото

Ледники

В южной части двора, куда никогда не заглядывает солнце, располагались погреба с ледниками, там хранили основные запасы провизии.

Лед для ледников вырубался на Неве или Невках. Из Фонтанки, Мойки и каналов брать лед запрещалось по гигиеническим соображениям.

Ледник Пецгольца. Все стены и свод двойные и заложены торфом. Снаружи зацементированы и обмазаны горячей смолой. Пол со скатом к середине для удаления талых вод.

Перевозка глыб льда для ледников

Домовая канализация

Междуэтажные трубы для спуска нечистот изготавливались в основном из дерева (80 %), реже - так называемых каменные, то есть кирпичные (20 %) выкладывались при строительстве дома.

Остатки канализационных кирпичных труб сегодня иногда можно увидеть на стенах старых домов: два параллельно торчащих ряда кирпичей, идущих сверху вниз вдоль лестничных окон, внешняя стенка трубы обычно отбита. Крайне редко встречались гончарные трубы, и как нечто удивительное упоминаются железные трубы, эмалированные внутри. Трубы эти вели в выгребные ямы.

Реклама. Конец 19 в.

Только 20 % выгребных ям сооружалось из влагонепроницаемых материалов: из цемента, реже из керамики или железа, остальные выгреба делались из барочного леса и, за редким исключением, даже не обмазывались глиной, как требовалось по Обязательному постановлению 1884 года. Нечистоты свободно впитывались в окружающую почву. По этой причине при быстром росте количества населения и все более уплотняющейся застройке в последней трети 19 века санитарно-эпидемиологическое положение становилось крайне опасным.

Выгреба. Золотари

Канализационные трубы вели к выгребным ямам, устраиваемым во дворах, рядом с помойными ямами, в подвалах здания или в виде боковых пристроек к нему. Из-за отсутствия городской сливной канализации воздух дворов наполняли запахи нечистот из негерметично закрытых выгребных ям. Выгреба обшивались деревом, количество непроницаемых (цементных, кирпичных или железных) выгребов, требуемых санитарной службой, существенно выросло только к концу 19 века.

По городской переписи 1900 года можно представить, какое огромное количеств выгребов (32 тысячи) накопилось в Петербурге к началу 20 века. С ростом этажности домов в одном дворе устраивалось уже не по одной-двум выгребным ямам, их число доходило до нескольких десятков.

Город задыхался от миазмов, поднимавшихся из выгребных ям. Удалением экскрементов из города занимались специальные люди - золотари. Они вычерпывали нечистоты по несколько раз в год из выгребных ям специальными черпаками (в редчайших случаях - насосами) в открытые бочки или ящики. Для дезинфекции выгребные и помойные ямы поливались карболовой кислотой, хлорной и едкой известью

Городская дождевая канализация

Часть домовладельцев для спуска нечистот начала использовать общегородскую дождевую канализацию, существовавшую в Петербурге с 18 века. В 1834 году ее длина достигала 45 тыс. погонных сажен, а в 1849 году - около 50 тыс. сажен, охватывая все основные улицы города.

Но даже это простое требование игнорировалось - осадочные колодцы дождевой канализации на перекрестках улиц вскоре превратились, по сути, в выгребные ямы. Явно вынужденное решение городских властей (констатация факта) вело, как бы мы сейчас сказали, к экологической катастрофе.

Проникновение в окружающую почву дождевой воды вполне допустимо, но когда по щелястым трубам-коробам пошли нечистоты, санитарные врачи забили тревогу: эпидемии инфекционных заболеваний стали распространяться на целые районы, причем почти всегда фиксировалось территориальное совпадение очага заболевания с размещением коммуникаций дождевой канализации.

Удаление бытового мусора

Помойные ведра обычно ставили у квартирных дверей на черных лестницах, чтобы исключить зловоние в кухне. Мусорные (для сухого мусора) и помойные (для пищевых отбросов) сборные ямы устраивались во дворах или в виде избушек с открывающейся дверкой, или в виде ларей с крышкой. Реже они находились в специальном помещении в самом доме (обычно под черной лестницей).

По переписи 1881 года не все дворы имели помойные ямы.

Мусорщики занимались вывозом мусора и уборкой мертвых животных, а тряпичники - собиранием костей и стекол.

Мусор вывозился на свалки, они располагались на реке Карповке, у Галерной гавани, наиболее известная, самая крупная из них находилась у Забалканского проспекта (на месте современных домов № 73-83 по Московскому пр.) и называлась он горячим полем, потому что отбросы прели, разлагались, и над полем почти всегда стоял зловонный и густой туман. В санитарных целях летом, в сухую погоду, свалки сжигались.

ВНУТРИДВОРОВЫЕ СТРОЕНИЯ

Конюшни, коровники и курятники в петербургских дворах - явление достаточно распространенное. К середине 1810-х годов в Петербурге насчитывалось 8102 казенных (кавалерийских, обозных, пожарных, почтовых), 7519 обывательских (верховых, выездных, тяжеловозов) и 2476 извозчичьих лошадей. В столицу доставляли ежегодно до полутора миллионов пудов сена.

В конце 19 века в Петербурге содержалось более 60 тысяч лошадей в личном владении. Коров имела каждая шестая семья. Причем коров держали не только для семейных нужд, но и для продажи молока. Большинство молочных лавок Петербурга торговали плохим по качеству молоком, полученным от коров, постоянно стоявших в полутемных, непроветриваемых стойлах на задних дворах.

В большинстве дворов имелся колодец с поилкой для скота. Подобная поилка сохранилась во дворе доходного дома № 10 на Фурштатской улице.

Часть двора занимали каменные или деревянные каретные сараи. Иногда при постройке дома каретный сарай проектировался внутри дома. В начале 20 века во дворах появляются гаражи, специально построенные или переоборудованные из каретных сараев.

Каменные каретные сараи на Фурштатской улице. Сейчас они используются как гаражи. Современное фото

Петербургские дворы, катастрофически уменьшившиеся в размерах за 19 век, были плотно застроены различными хозяйственными сооружениями. Воздух дворов наполняли запахи нечистот из выгребных и помойных ям, стойл.

Парадные же помещения, в которых люди находились чрезвычайно редко, выходили окнами на относительно чистые улицы. Воздух дворов был настолько плох, что жильцы не считали возможным проветривать помещения через форточки, несмотря на постоянные настоятельные призывы гигиенистов.

Домовая прислуга

Наличие домовой прислуги, ее количество и качество обслуживания являлись важным показателем благоустроенности жилища.

Домовая прислуга (дворники, швейцары, водопроводчики) обслуживала дома и получала жалованье от домовладельца. Полотеры, трубочисты, золотари, маляры домовой прислугой не являлись - они не получали постоянного жалованья от домовладельца, оплата им выдавалась за выполненную разовую работу.

Дворники имели жесткую иерархию. В младшие дворники шли обычно молодые здоровые крестьяне, пришедшие в город на заработки. С утра до вечера убирали они улицу перед домом, дворы, черные лестницы, разносили жильцам дрова по квартирам.

Зимой тротуары очищались под скребок с обязательной посыпкой песком. Лишний снег с улиц сгребался широкими деревянными лопатами-движками в кучи и валы вдоль тротуаров. Сбрасывать снег в каналы и реки не разрешалось. Снег отвозился на специально отведенные свалки, что обходилось дорого.

Дворник. Фото начала 20 в.

Жили дворники артельно в дворницких, семьи их обычно оставались в деревне. Летом, когда работы становилось меньше, дворники по очереди ездили в деревню. Кроме жалованья от домовладельца они могли получать вознаграждение от жильцов за услуги, не входящие в их обязанности (выколотить ковер, передвинуть мебель, перенести багаж, поднять корзины с выстиранным бельем на чердак и т. п.). За каждым дворником закреплялись определенные лестницы или квартиры, с которых он получал чаевые при поздравлении с Рождеством, Пасхой, именинами.

Одевались дворники по-городскому: сапоги, пиджак, жилетка, фуражка. Работали в белых фартуках. Поработав младшим дворником и скопив в городе денег, большинство крестьян возвращались к себе в деревню.

Те, кто оставался в городе насовсем, обычно становились дежурными дворниками. С бляхой и свистком они дежурили у ворот, следили за порядком, не пускали во двор шарманщиков и разносчиков, не разрешали выносить вещи без сопровождения жильца. Они же на ночь запирали ворота и сидели в подворотне, дожидаясь запоздалых жильцов. За отмыкание ворот для опоздавших они получали от них дополнительный доход к жалованью.

ШВЕЙЦАРЫ

Из дворников с возрастом можно было перейти в швейцары. Особое внимание обращалось на благообразие внешности и солидность кандидата (швейцары традиционно носили окладистые бороды). Отставные военные, ценимые за выправку и бравый вид, также часто становились швейцарами.

Основная функция швейцара - следить за чистотой и порядком на лестнице. Швейцары топили камины или печи, обогревающие вестибюль и лестницу, убирали парадную лестницу (черную убирали дворники), натирали мозаичные площадки для блеска постным маслом, чистили медные ручки дверей. Ночью по звонку запоздавшего жильца отпирали дверь. Если приходил незнакомый человек, они спрашивали, к кому он идет, и указывали нужную квартиру, если кто-нибудь незнакомый выносил вещи, они сначала спрашивали согласия у хозяев и только тогда выпускали.

Швейцар у доходного дома. Фото начала 20 в.

Хозяин выдавал швейцарам обмундирование - ливрею, фуражку с золотым позументом.

Швейцары пользовались доверием хозяев квартир, часто при отъездах на дачи им оставляли ключи от квартиры, поручали поливать цветы.

Те парадные, где не было швейцаров, на ночь запирались, и обслуживали их ночные дежурные дворники, вызываемые по звонку.

Количество швейцаров в доме соответствовало количеству парадных лестниц, выходящих на улицу. В объявлениях о сдаче барских квартир особо подчеркивалась лестница с ковром и швейцаром как качественная характеристика квартиры и, соответственно, ее цены.

ВОДОПРОВОДЧИКИ

Это был совершенно другой тип домовой прислуги. Обычно водопроводчик - городской грамотный рабочий, разбирающийся в сложном санитарно-техническом оборудовании. Он получал высокую плату от домовладельца, в полтора-два раза превышающую доходы старшего дворника.

От хозяина он имел небольшую квартирку и мастерскую. На двери мастерской висела черная доска, на ней он писал, в какой квартире он работает, его всегда можно было найти. Этот умный мастер никогда не допускал аварий, а предупреждал их, хорошо понимая, что так ему будет легче. Получал он 35 рублей в месяц.

ЖИЛИЩА ДОМОВОЙ ПРИСЛУГИ

Швейцар с семьей жил в швейцарской, располагавшейся под парадной лестницей. Старший дворник также жил семейно, младшие дворники - артельно. Под дворницкие отводили неудобные (например, вход в помещение из-под арки), темные или подвальные квартиры. Водопроводчик с семьей жил в подвальной квартире на заднем дворе

Половина количества городской домовой прислуги пользовалась общим отхожим местом и еще четверть имела простое отхожее место в своей квартире. Четверть дворников и швейцаров пользовались ватерклозетом, причем 18 % имели ватерклозет в квартире, остальные пользовались общественным.

Квартиры

Многокомнатная квартира редко находилась в собственности, обычно ее сдавали.

В Петербурге к концу 19 века барская квартира практически вытеснила особняк как жилище высших городских слоев.

Плата за арендованную барскую квартиру составляла от 2 до 5 тысяч рублей в год, что являлось примерно 20 % жалованья чиновников, получавших 10-30 тысяч рублей в год.

ПАРАДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Мраморная лестница с ковром и швейцаром

Как уже упоминалось выше, квартира всегда имела два входа - парадный для хозяев и их гостей и черный, которым пользовалась повседневно прислуга. Парадный вход, подчеркнутый архитектурно (иногда - под зонтиком на чугунных опорах), вел в вестибюль, часто расписанный под мрамор или каменную кладку. От него колоннами или аркой отделялась парадная лестница в один или в два марша, покрытая ковром, с перилами-балюстрадами и с плафоном на потолке.

Барские квартиры располагались в бельэтаже или во втором этаже. Вход - всегда с улицы по парадной лестнице, украшенной цветами, на пологих, широких ступенях обязательно настилали ковры. Сейчас на многих парадных лестницах еще сохраняются металлические ковровые кольца, в них вставлялся металлический прут, придерживавший ковер. Лестницы отапливались чаще всего каминами. Входящих встречал швейцар.

Внутри квартиры при входе висел колокольчик, он звенел, если потянуть присоединенный к нему тросик за кольцо или круглую рукоятку, находившиеся снаружи у входной двери в квартиру.

Позже от подвесных колокольчиков и тросиков-тяг избавились. Их заменили компактные механические звонки

На дверях квартиры нередко крепилась из полированной меди или латуни табличка с выгравированной на ней фамилией жильца, с указанием его должности или профессии.

Горничные в прихожей квартиры артистки Я. Ветлужской. Фото 1910-х гг.

Рядом могла быть и лакейская, где на сундуках, расставленных вдоль стен, ждали своих хозяев приехавшие с гостями лакеи.

Интерьеры

Все парадные помещения - это высокие, просторные комнаты, располагавшиеся анфиладой вдоль уличного фасада. Потолки украшались лепкой или расписным плафоном. Освещались парадные помещения люстрами и канделябрами, хрустальными, бронзовыми или умело выполненными из позолоченного левкаса и папье-маше, имитирующих бронзу. Именно в парадных комнатах появлялись в первую очередь все новые типы освещения. Полы всегда делались паркетные, их натирали специально приглашаемые два-три раза в год полотеры. Иногда настилался наборный паркет сложного рисунка из редких привозных пород дерева.

Для отопления применяли камины или печи, украшенные фигурными изразцами, они более походили на архитектурные украшения, чем на отопительные приборы. Кафельные печи в стиле классицизма в домах первой половины 19 века являлись предметом своеобразного щегольства и неотъемлемой частью интерьера. В одних случаях своей нарядной архитектурой они подчеркивали парадность помещения, в других - более скромным обликом вносили в комнаты элемент жилого уюта.

Камин. Середина 19 в.

Гостиная, зал или зала, традиционно - самая большая, светлая и лучшая комната, служившая для приема гостей.

Столовая иногда соединялась аркой с гостиной, но обычно отделялась широкими двустворчатыми дверями. Практика званых обедов предполагала размер столовой не менее 7 на 9 аршин, то есть более 30 кв. м. Посредине ставили огромный стол в окружении стульев.

Кабинет купца 1 гильдии Г.Г. Елисеева. Фото начала 1900-х гг.

К столовой могла примыкать буфетная. Если же отдельной буфетной не было, то буфеты и горки с посудой и столовым бельем расставлялись вдоль стен столовой.

Одной из самых богатых по убранству комнат анфилады обычно бывала парадная спальня

Здесь хозяйка дома принимала наиболее близких гостей, пришедших лично к ней.

За парадной спальней анфилада комнат заканчивалась небольшой диванной, с мягкими, уютными диванами по стенам. Она служила будуаром хозяйке дома.

Местоположение кабинета в квартире и его размер сильно зависели от рода деятельности хозяина. Вход в кабинет был из вестибюля, если к хозяину постоянно ходили посетители, в некоторых случаях перед кабинетом могла быть приемная.

Собственно кабинет и будуар - это все, что осталось в квартирах от мужской и женской половин особняков 18 века.

Рабочий кабинет. Акварель П. Шестакова. 1859 г.

ВНУТРЕННИЕ (ЛИЧНЫЕ) КОМНАТЫ

Вдоль дворового фасада располагались внутренние комнаты, так же как парадные помещения, они соединялись анфиладно, но все окна их выходили во двор. С середины 19 века именно эти комнаты в первую очередь постепенно становились изолированными, вход в них стали делать из коридора.

Личные жилые комнаты располагались в низких антресолях. С картины 1847 г.

Личные комнаты было принято делать небольших размеров и при высоте помещений около 5 метров

Комнаты антресольного этажа были невысокими, часто с полами на разных уровнях из-за разной высоты расположенных под ними помещений. Комнаты соединялись между собой ступеньками. Небольшие окна располагались невысоко от пола. Полы в личных комнатах - дощатые, массово их красить начали лишь в последней трети 19 века. Отапливались комнаты при помощи круглых печей, расположенных или в углу комнаты, или в межкомнатных стенах - такие печи обогревали сразу две комнаты.

Спальня в барской квартире. Фото 1915 г.

Спальня - небольшая по размеру комната, размером 12 кв. м (5 на 5 аршинов), обычно обставлялась крайне просто, в ней размещалась одна большая кровать или две. Гигиенисты второй половины 19 века выступали с резкой критикой устройства спален в тесных, низких и душных комнатах.

В туалетной комнате (или уборной) устраивалось некое подобие шкафа, в нем прятался умывальник, и стояло кресло-удобство для отправления естественных надобностей, туалетный столик с зеркалом хозяйки квартиры.

Мужчина мог спать у себя в кабинете, женщина же всегда - в спальне. Постепенно с середины 19 века исчезало дублирование помещений - парадной и вседневной спален, приемного и рабочего кабинетов.

Под детскую отводили довольно просторную и самую теплую комнату, по возможности солнечную, хотя это редко удавалось в Петербурге, поскольку окна детской, как и других жилых комнат, выходили во дворы-колодцы.

Независимо от величины квартиры или особняка имелась одна детская, в ней вместе жили братья и сестры. Если разновозрастных детей было много, то младенец мог находиться в комнате кормилицы или няни.

Отдельные комнаты предоставлялись лет с 16-17, когда человек переставал считаться ребенком.

СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Во внутренней половине квартир, кроме личных комнат, располагались и служебные помещения, они группировались около черной лестницы и от барских комнат отделялись маленьким коридорчиком, чтобы у господ не чувствовался запах кухни.

Кухня обычно занимала от 12 до 30 квадратных метров. В кухнях было тесно: большую площадь занимала плита (2-3 кв. м), за нею располагалось спальное место для кухарки (2 кв. м).

Примус и чайник. Конец 19-начало 20 в.

Прислуга, как правило, не имела отдельного жилого помещения; спали кто где: кухарка - за печкой на кухне, лакеи - на сундуках в передней или в вестибюле, горничные - в гостиных или в будуаре, нянька - в детской. Лишь в последней четверти 19 века начали выделять специальные комнаты.

Рядом с неотапливаемой черной лестницей нередко делалась кладовая комната, чулан, где хранились съестные припасы и домашний скарб. Это помещение не отапливалось и не имело окон.

Обычная средняя квартира

В среднем 3-5-комнатные квартиры составляли по городу 40 % от общего числа. Естественно, что доля таких квартир была устойчиво высокая в центральных районах, а в трех участках они составляли более половины квартир, предназначенных только для жилья.

Стоимость их аренды - от 500 до 1 тысячи рублей в год. Но реальная цена часто оказывалась выше, поскольку спрос на подобные квартиры был велик.

КВАРТИРА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Практически вся петербургская интеллигенция проживала в таких средних по величине квартирах. Слово интеллигенция в 19 веке еще не вошло в широкий обиход. По-тогдашнему - это чиновники

(то есть работающие в государственных учреждениях) или разночинцы (работающие на частных предприятиях): инженеры частных заводов, служащие частных банков, преподаватели частных гимназий, врачи частных клиник; а также специалисты, имеющие частную практику: врачи, нотариусы, адвокаты; или люди свободных профессий: актеры, художники, писатели, живущие на свои гонорары.

Доходный дом. Каменноостровский пр., 37. Начало 20 в.

Эта группа населения была чрезвычайно мобильна, лето проводили на даче. Причем на даче старались прожить как можно дольше (с апреля до начала октября). Была типичная картина того времени:вся семья, нарядно одетая, встречала отца или мать на железнодорожной платформе, или на станции дилижансов - это был своеобразный ритуал дачной жизни, многократно описанный писателями.

Петербуржца тысячи нитей связывали с привычным местом, но не с квартирой. Важно, что знакомый лавочник опять откроет кредит, та же молочница будет приносить молоко, той же прачке можно отдавать белье, тот же водовоз привезет воду. Возможно, именно эта связь с определенным местом создавала иллюзию стабильности существования.

Но в реальности площадь комнат в средних квартирах составляла от 16 до 24 кв. м. Причем, в отличие от барских, в квартирах интеллигенции контраст между величиной и убранством парадных и личных жилых комнат оказывался не столь разителен.

К концу 19 века квартиры в 3-5 комнат были уже хорошо благоустроены. Практически во всех имелся водопровод и ватерклозет. Ватерклозеты устраивали около кухни, почти всегда в темных помещениях. Но прислуга продолжала пользоваться отхожими местами на черных лестницах.

Комната барышни. Фото начала 20 в.

Из-за квартирного кризиса, выразившегося в дефиците жилья и вследствие этого резким удорожанием средних квартир (в 3-5 комнат), чиновничество и разночинная интеллигенция, основные арендаторы таких квартир, вынуждены были снимать большие квартиры (в 6-11 комнат) и для покрытия издержек сдавать лишние комнаты. Эти комнаты снимали те же социальные слои (студенты по рекомендации или чиновники - коллеги отца семейства), что жили раньше в меблированных комнатах, и на тех же условиях: еда за общим (семейным) столом, хозяйская прислуга обслуживала и жильца.

КУПЕЧЕСКАЯ КВАРТИРА

Большинство 3-5-комнатных квартир, около 70 %, арендовали семьи чиновников и разночинцев, не более 3 % занимали купцы и оставшиеся 27 % - ремесленники.

Так, интеллигенция начала массово выезжать на дачи в 1850-1860-е годы, а купцы - лишь в конце века.

В купеческих квартирах бросался в глаза контраст в оформлении парадных и личных комнат. Парадные помещения старались обставить с излишней пышностью, хотя и по вчерашней моде; в личных же комнатах стояла кустарная мебель, на полу - домотканые половики, в спальне висело множество икон, иногда даже выделялась специальная молельня - обычно что-то вроде небольшого чулана.

Купец снимал квартиру только с русской печкой на кухне. Какие ж пироги, основа питания купеческой семьи, получатся в обычной плите! Да и если заболеешь, что делать без печной лежанки? Долго сохранялось свечное освещение. Хотя водопровод в квартире и был, но умывались, только поливая из кувшина - такой уважительный ритуал. Ватерклозет не одобрялся, ванна вообще ни к чему - только грязь размазывать, а вот баня - для чистоты да здоровья.

В купеческих квартирах не требовались помещения для прислуги, поскольку все работы по дому выполнялись женской половиной семьи - в этом не видели ничего зазорного. Иногда бывала только кухарка, держали ее за мастерство печь пироги.

В отличие от интеллигенции купеческие семьи чрезвычайно редко пускали жильцов за плату, хотя традиционно в купеческих семьях всегда бесплатно жили приживалы и приживалки; неженатые, незамужние и вдовые родственники.

КВАРТИРА РЕМЕСЛЕННИКА ИЛИ ТОРГОВЦА

Часть ремесленного населения жила в собственных домах-избах на окраинах Петербурга, другая часть, по роду своей деятельности вынужденная жить в центре, арендовала квартиры смешанного использования - жилье и торговое или ремесленное заведение (то есть мастерская, лавка или магазин находились в жилой квартире).

Для Спасской, Казанской и Адмиралтейской частей характерна высокая доля (до 30 %) квартир с мастерскими и лавками. Квартиры, используемые не только для жилья, в основном располагались в подвальных и первых этажах, составляя до 30 % от общего количества.

Жилье в подвалах

Устраивать жилье в подвалах никогда официально не разрешалось, но фактически оно существовало достаточно массово.

Интересно отметить, что в подвалах мало жили на окраинах, где большинство населения обитало в собственных домиках, без подвалов. Зато в фешенебельных каменных домах, составляющих сплошную застройку центра, жилые подвалы были почти в каждом доме.

Главный недостаток подвальных квартир - высокая влажность. Обычно по стенам подвалов сочилась вода, и для придания помещениям жилого вида вдоль стен устанавливали деревянные щиты-панели, внешне выглядевшие относительно сухими. Иногда для отвода скапливающейся воды в одной из комнат или в сенях устраивали небольшой сток-колодец. При крайне плохих условиях цена была достаточно высокая - за 1 комнату 15 руб. в месяц.

Большинство петербургских квартир, половина всего жилого фонда, по переписи 1890 года - маленькие 1-2-комнатные квартирки. Это были жилища или одиноких представителей среднего класса, или семей петербургских бедняков.

Это были не обязательно холостые люди. Множество жителей Петербурга, состоящих в браке, жило в отрыве от семьи, оставшейся в деревне.

Четвертую по величине после рабочих, военных и учащихся группу одиноких петербуржцев составляли мелкие чиновники и разночинцы.

Чрезвычайно редко одинокие интеллигентные горожане снимали маленькие квартиры.

Общение с прислугой в 19 веке было прерогативой женщин, мужчины справлялись с этим с большим трудом.

Обычно холостые мелкие чиновники, работающие женщины (стенографистки, акушерки), студенты, то есть те, кто не в состоянии содержать прислугу, но и по своему социальному статусу не считали возможным выполнять домашнюю работу (ходить за провизией, готовить пищу, убирать комнату, стирать белье и т. п.), жили в меблированных комнатах или снимали комнаты в семейных квартирах.

Обязанность прибирать комнаты постояльцев лежала на хозяйке или на прислуге.

Белье отдавали стирать приходящим прачкам. Питались в кухмистерских. Некоторые предпочитали пансионы с питанием или становились нахлебниками у квартирохозяев.

материал был взят с книги Е.Юхневой "Петербургские дома. Истории быта ">