Петербурские дома. Очерки из истории.

О Петербурге сложился устойчивый миф как о каменном городе.

В Санкт-Петербурге всю первую половину 19 века деревянные дома составляли 2/3 городской застройки: в 1798 году из 6072 домов Петербурга только 1834 были каменными, а в 1833 году из 7976 домов - 2730. Ежегодно строилось примерно по 30 каменных домов.

Петербургская и Выборгская стороны, Охта, южные предместья и западная часть Васильевского острова застраивались исключительно деревянными одноэтажными домиками, среди многочисленных пустырей, служивших выгонами для скота.

Строительство каменных домов в различных районах происходило крайне неравномерно. К концу 19 века город был каменным только в центральной части, ограниченной Фонтанкой и Крюковым каналом.

От 3/4 и более подобных домов высилось вдоль Литейного, Владимирского и Загородного проспектов, в Коломне, а также на восточной оконечности Васильевского острова.

Равное количество деревянных и каменных домов приходилось на Староневский проспект и широкую полосу вдоль Забалканского (Московского) проспекта. А на Петербургской, Выборгской сторонах, на Охте деревянные дома составляли большинство даже в конце 19 века.

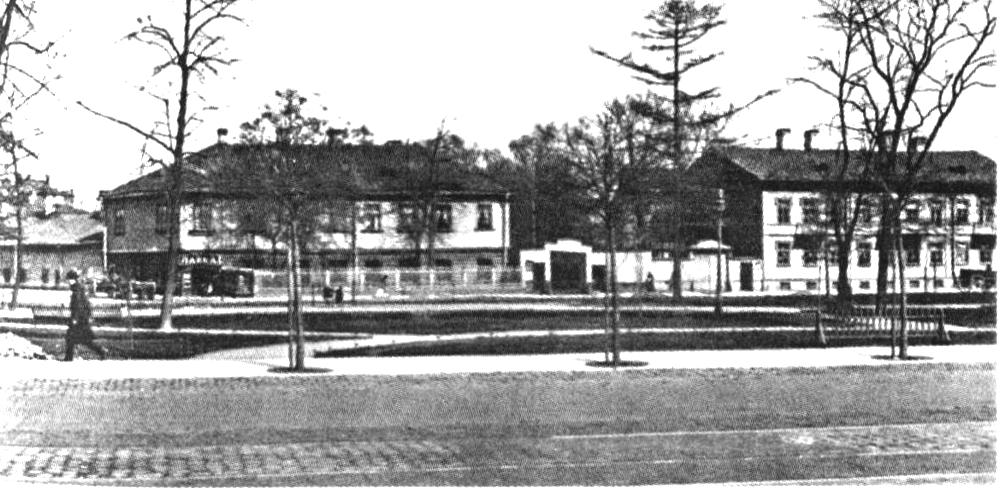

Каменные и деревянные доходные дома на перекрестке Надеждинской и Бассейной улиц (ныне - Маяковского и Некрасова). 1860-е гг.

В Петербурге было принято штукатурить деревянные дома, делая их внешне практически неотличимыми от каменных.

Это делалось как для сохранности древесины во влажном климате, так и из-за соображений престижа, а значит - более высокой цены квартир.

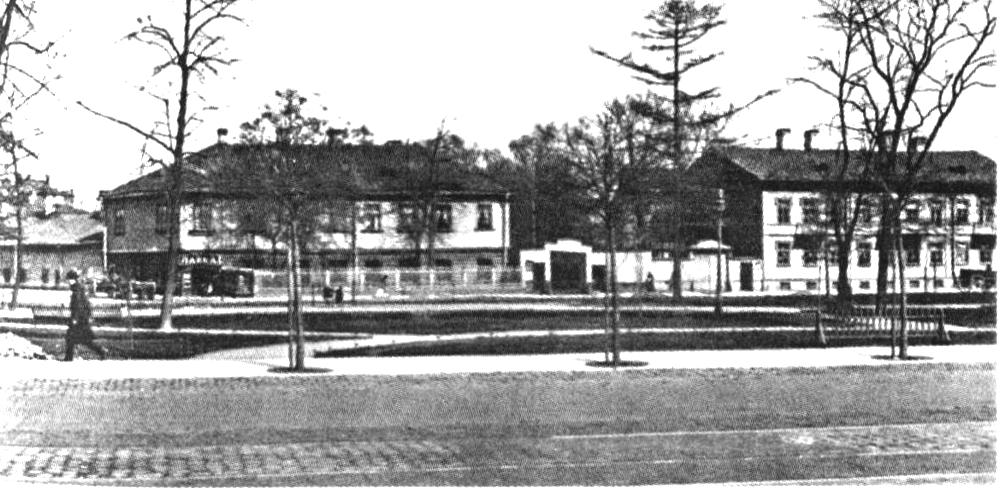

Большой проспект В.О. Фото до 1914 г.

Большая Дворянская улица. Фото 1900 гг.

Для восприятия города как каменного (более чем подлинное количество домов из кирпича) важен тот фактор, что каменные дома строились в основном многоквартирными, поэтому к концу 19 века четверо из пяти петербуржцев жили в каменных домах.

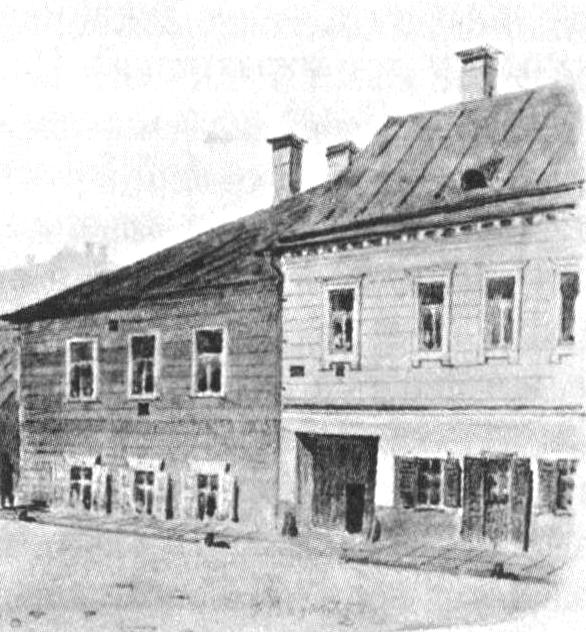

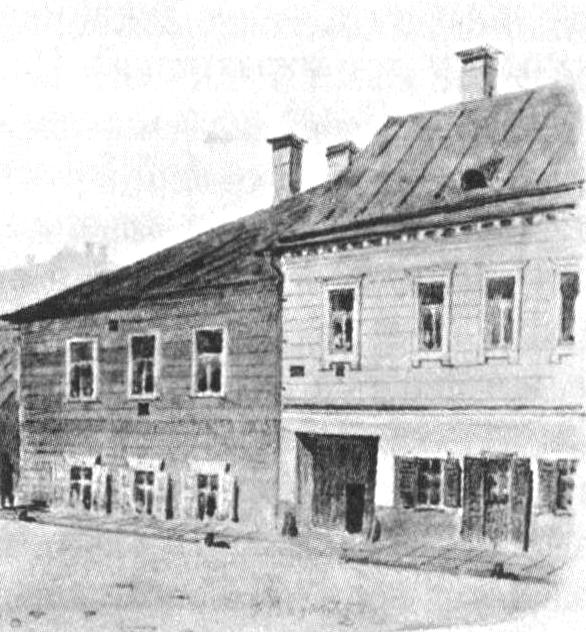

Престижность каменного дома в сочетании с привычкой и желанием жить в деревянных помещениях привели к распространению смешанных домов: деревянный верх - с жилыми комнатами, а в каменном первом этаже располагались или парадные помещения, если дом принадлежал дворянину, или торговые и складские помещения, если домовладельцем был купец. Конечно, речь идет здесь об особняках.

Смешанный дом - первый этаж каменный, а второй деревянный - на Малой Итальянской. 1860-е гг. Фрагмент

Самым лучшим для строительства считался кондовый сосновый лес, росший на сухих возвышенных местах. Такой лес дольше не подвергался гниению, не потел, как говорили в старину. Дома, построенные из кондового леса, стояли по 150-200 лет.

В 19 веке все городские дома возводили уже на фундаменте. После установки нижних венцов (от трех до пяти) для предохранения от сырости изнутри и снаружи их засыпали землей или глиной и обшивали жердями, горбылем или плохим барочным лесом.

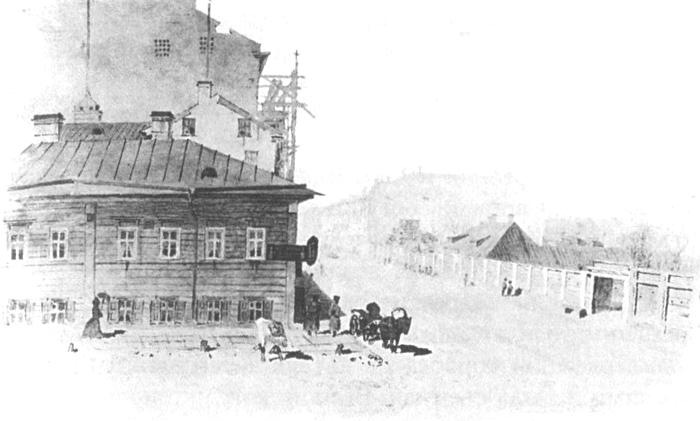

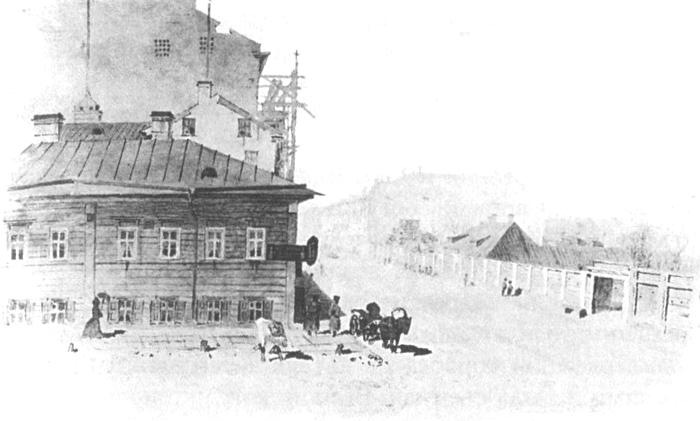

Деревянные дома на Бассейной улице (современная улица Некрасова). 1860-е гг.

В сооружениях Петербурга использовались различные породы гранита. Самым распространенным из них был гранит рапакиви, что по-фински значит гнилой (или крошащийся) камень, добываемый в Финляндии. Такое название гранит получил из-за того, что в нем много трещин, и камень около них легко рассыпается на отдельные куски и зерна.

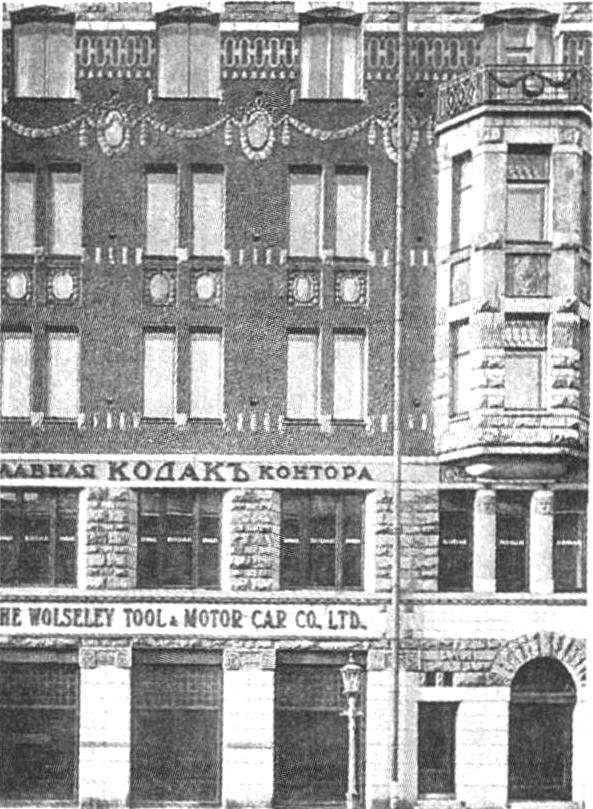

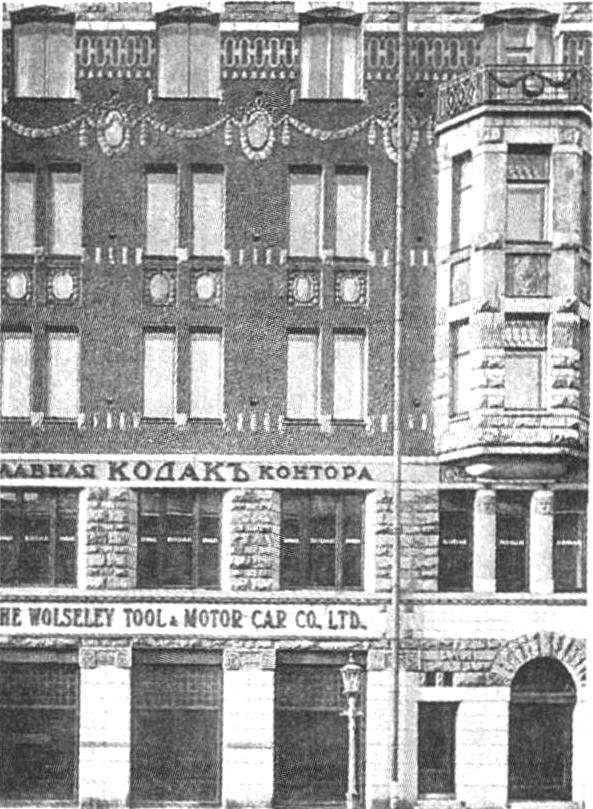

Дом Вавельберга. Невский пр. 7/9. Фото 1914 г.

Другой распространенный сорт гранита - сердобольский. Его добывали на северных берегах и островах Ладожского озера у города Сердоболь (ныне - Сортавала). Он имеет мрачный серый цвет и поэтому в больших объемах не применялся, единственным исключением стал построенный М.М. Перетятковичем дом М.И. Вавельберга (Невский пр., 7/9), весь фасад которого облицован таким гранитом.

Третий сорт гранита, употреблявшегося на стройках Петербурга 19 века, назывался валаамским. Его добывали монахи Валаамского монастыря на небольшом острове Сюскюянсари у северного берега Ладожского озера к востоку от города Питкяранта.

Южнее Петербурга, у реки Пудость, добывали известковый туф, называемый пудостским камнем. Благодаря своей мягкости и пористости он легко поддается обработке и широко использовался для облицовки колонн и стен Казанского собора, Гатчинского дворца и многих жилых зданий.

Большие месторождения туфа находятся у Ропши.

Горшечный камень

Издревле этот камень, хорошо поддающийся обработке, имеющий серовато-желтый оттенок, использовался финнами для изготовления горшков, отсюда и его название - горшечный.

Добывался он на территории Финляндии у деревни Нуннонлахти, к северу от города Иоенсу.

Наряду с гранитом он стал наиболее часто применяемым природным материалом во внешнем декоре петербургских зданий периода модерна.

Облицовка грубоколотым и гладкотесанным горшечным камнем элементов фасада доходного дома №19 на Б.Конюшенной. Фото 1908 г.

Рельефные изображения пингвинов, дикобразов, сов, филинов, белого медведя, птиц, волков, рысей, зайцев, ящерки, мухоморов, папоротника, маскаронов - все эти и другие характерные для северного модерна элементы декора зданий выполнялись в горшечном камне.

Наряду с деревом самым распространенным строительным материалом в 19 веке был кирпич.

Производство кирпичей в Петербурге в 18 веке сначала наладили на казенных (государственных) заводах и заводах Александро-Невского монастыря. Частных заводов было еще мало.

Располагались заводы вдоль рек - Невы, Тосны, Ижоры. Особенно ценилась как сырье для изготовления кирпича красная ижорская глина.

Глину для производства кирпичей начинали готовить с осени. Для выветривания ее раскладывали в гряды. Когда глина замораживалась, она разрыхлялась, а при таянии из нее вымывались органические вещества и соли. Выветренная глина становилась однородной и пластичной, кирпичи из нее получались звонкие и плотные, в брак уходило мало.

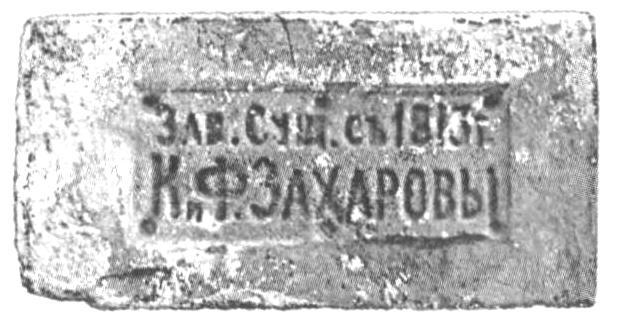

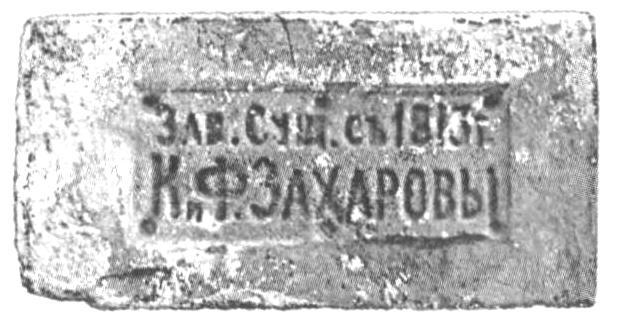

В конце 19 века деревянные формы для кирпичей оббивались изнутри железом, ко дну их крепилось клеймо в виде рисунка, буквы, как правило, - инициалы владельца завода или клеймо казенных (государственных) кирпичных заводов - двуглавый орел. При обжиге клеймо закреплялось.

С конца 19 века стали применять кирпичеделательные машины Геркулес, Идеал, Эврика чрезвычайно высокой производительности.

Обжигали кирпичи в стенных постоянных печах или во временных напольных. Длился обжиг от 7 до 10 дней, а иногда и до 17 дней, что зависело от погоды, от степени влажности и плотности кирпича-сырца. После обжига неделя отводилась на остывание кирпичей. Затем их сортировали. Обычно каждый пятый кирпич браковался, если же только каждый седьмой, то обжиг считался удачным.

Кирпич получался разного качества, оно определялось по цвету, ударопрочности и чистому звуку при ударе кирпича о кирпич. Готовую продукцию делили на три сорта. Самым лучшим считался так называемый - красный кирпич, его цвет имел лиловый оттенок, кирпич давал металлический звон, отличался однородным составом без пустот и раковин. Ко второму сорту относился -алый кирпич - желто красного цвета, недожженный, он боялся сырости и поэтому обычно использовался для внутренних работ. К самому плохому, третьему сорту причисляли кирпич-железняк, в нем содержалось много окиси железа, придававшей ему темный цвет и твердость. Он плохо обрабатывался и скреплялся раствором, но имел повышенную водостойкость. Его применяли в местах, подверженных сырости - в кладке фундаментов и подвалов.

Еще древние римляне умели делать некое подобие бетона, но потом секрет его изготовления был утерян. Только к началу 19 века возродилось искусство изготовления бетона. Перетертый в порошок известняк калили в специальных печах, тонко перемалывали, получалось то, что назвали цемент. Потом в цемент для экономии и твердости добавляли песок и щебень и разводили до густоты сметаны.

Крыши

Оцинкованными железными листами покрывали крыши жилых зданий. Для лучшей защиты от ржавчины крыши красили. Жилые дома под железом в начале 19 века из-за его дороговизны были единичны.

К середине века большинство крыш городских жилых строений Петербурга уже покрывало кровельное железо.

Металлический навес над парадным входом дома № 25 по Б. Морской. Фото начала XX в.

Массовое применение металлических конструкций при строительстве жилых зданий начинается со второй четверти 19 века.

Окна

На Руси впервые оконное стекло стали выпускать с 1669 года в подмосковном селе Измайлово. Сначала это были небольшие по размеру стекла, и оконная рама состояла из множества мелких поперечных и продольных переплетов.

К началу 19 века окна приобрели привычный нам вид. Чем больше площадь оконного стекла, тем выше его стоимость.

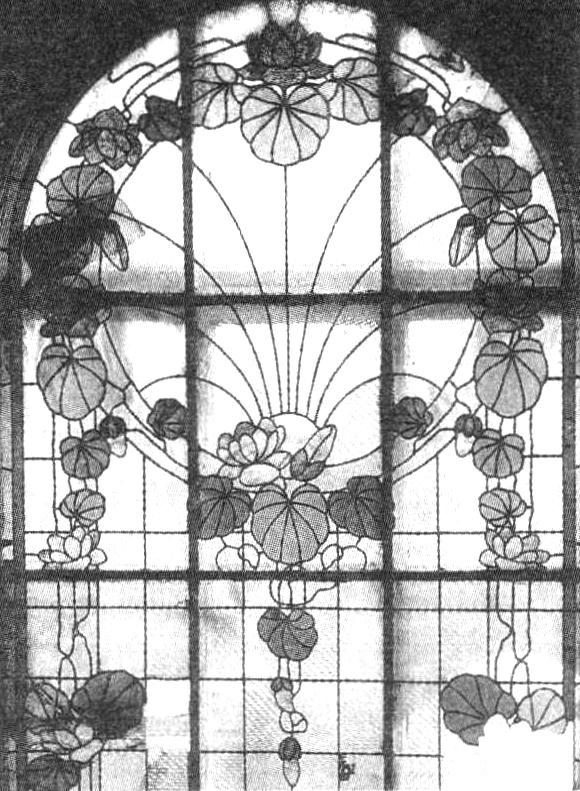

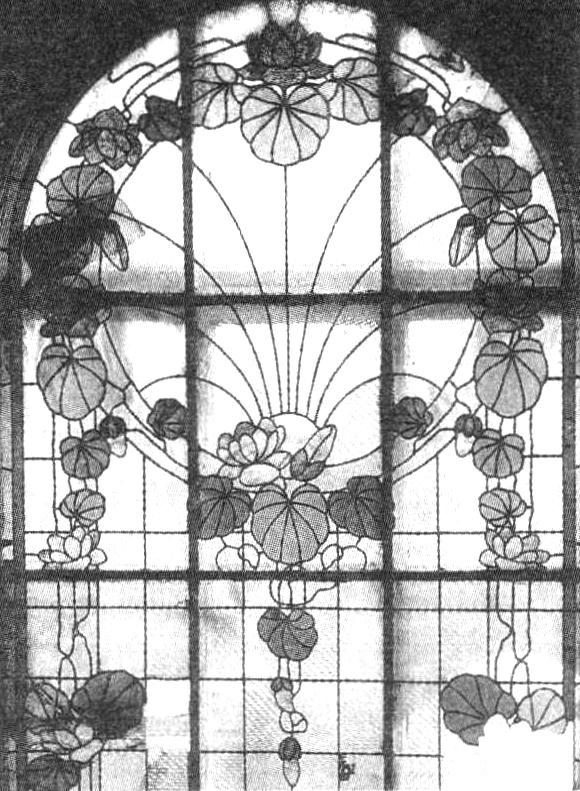

Витраж парадной лестницы доходного дома С.В. Муяки по ул. Восстания № 18. Фото начала XX в.

Тогда же в особняках стало модно устраивать потолки-фонари с остекленным деревянным или железным каркасом, освещавшие залы верхним светом.

Цвет домов

На внешний облик любого дома, естественно, чрезвычайно влияет цвет его окраски.

После страшного пожара 1812 года по указу императора Александра 1 все дома, построенные в стиле барокко, выкрасили в яркие контрастные тона: изумрудный или зеленый с белым, терракотовый или темно-красный с белым. Здания в стиле классицизма красили в светлые тона: желтые, розовые, голубые, салатные. Во второй половине 19 века дома окрашивались в немаркие тона: серые, беж....

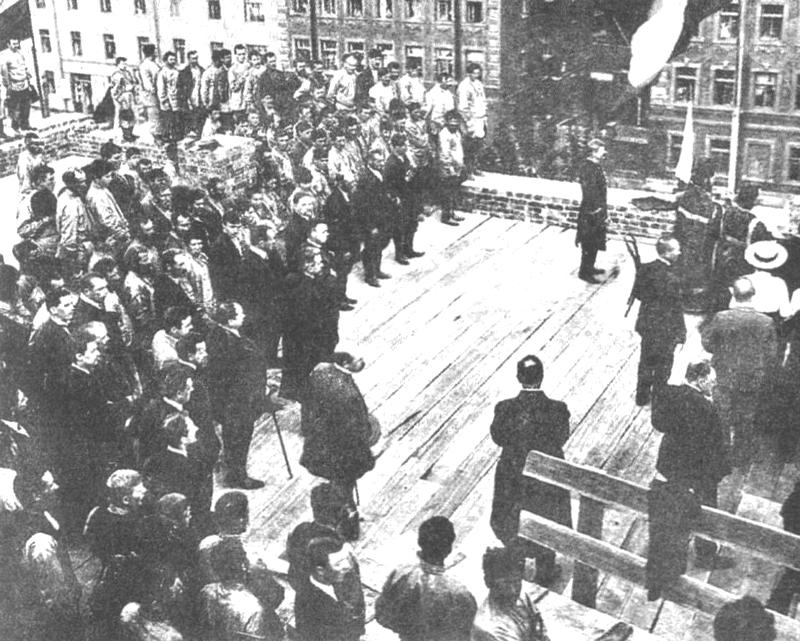

Во всех традиционных культурах существовало множество обрядов, сопровождавших закладку жилищ.

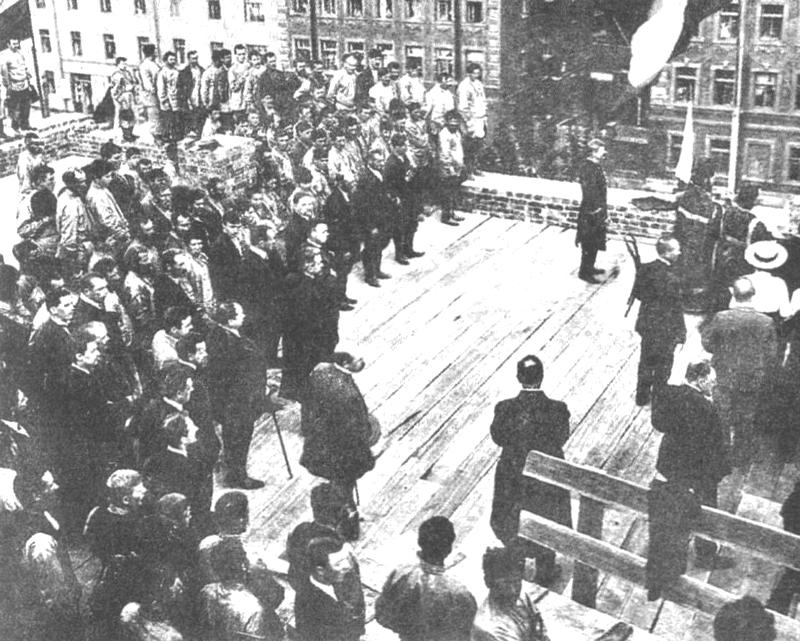

Интересно, что старинной традиции-ритуала церемонии закладки дома продолжали придерживаться в Петербурге даже в конце 19 века.

Закладка дома. Фото XIX в.

Строительство дома на углу Литейного проспекта и Бассейной улицы (ныне - ул. Некрасова). 1860-е гг.

Когда строительство домов только начиналось, в архитектуре господствовал классицизм.

Внешне доходные дома эпохи классицизма, декорированные колоннами, пилястрами, наличниками и фронтонами, многоколонными портиками, ничем не отличались от особняков, казарм или официальных зданий.

Дом № 14/15 по Б. Морской. Современное фото

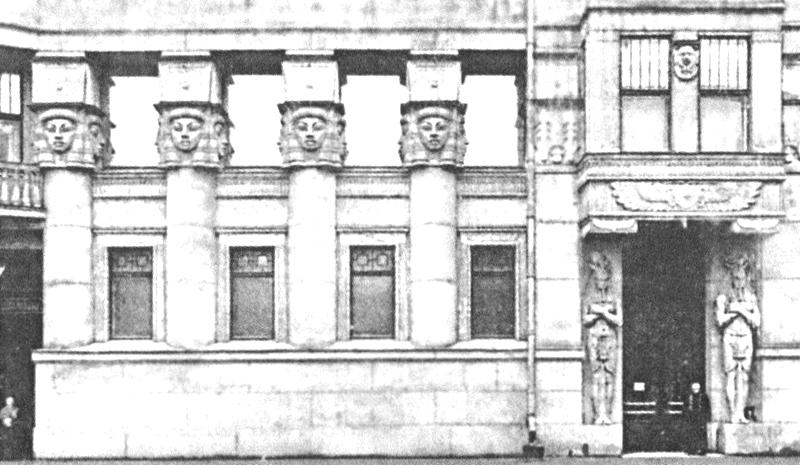

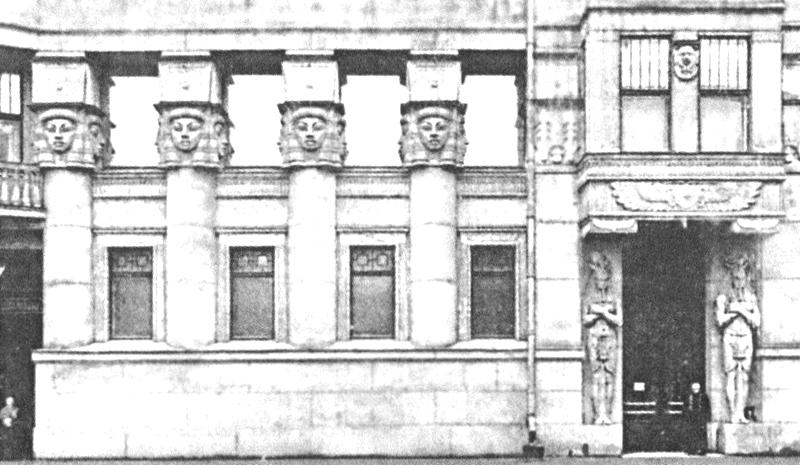

Единственный в Петербурге дом в египетском стиле находится на Захарьевской ул., 23

Египетский стиль. Доходный дом (Захарьевская ул, 23). Архитектор М.А. Сонгайло. Фото начала XX в.

Мавританский стиль

Для этого стиля характерно цитирование архитектурных форм и элементов декора древних строений арабского Востока (дворцов, мечетей).

Первым в России домом, спроектированным в мавританском стиле, стал дом Мурузи на углу Литейного пр., 24, и Пантелеймоновской ул. (ныне ул. Пестеля).

Мавританский стиль. Дом князя АД. Мурузи (Литейный пр., 24). Арх. А.К. Серебряков. Современное фото

Всего три года пожил среди этой роскоши престарелый князь.

В больших квартирах второго и третьего этажей поселились видные адвокаты, профессора, генералы (сын A.С. Пушкина - генерал-майор А.А. Пушкин), сенаторы B.П. Безобразов, Д.Н. Любимов.

Четверть века в доме жила знаменитая литературная чета - поэт, прозаик, публицист Дмитрий Мережковский и его жена - поэтесса и литературный критик Зинаида Гиппиус. Позже к ним присоединился Д.В. Философов.

Стиль неоготики появился в России в 1820-1830-х годах. Характерный для романтизма обостренный интерес к историческому прошлому наглядно выразился в появлении целой волны стилизаций в готическом вкусе.

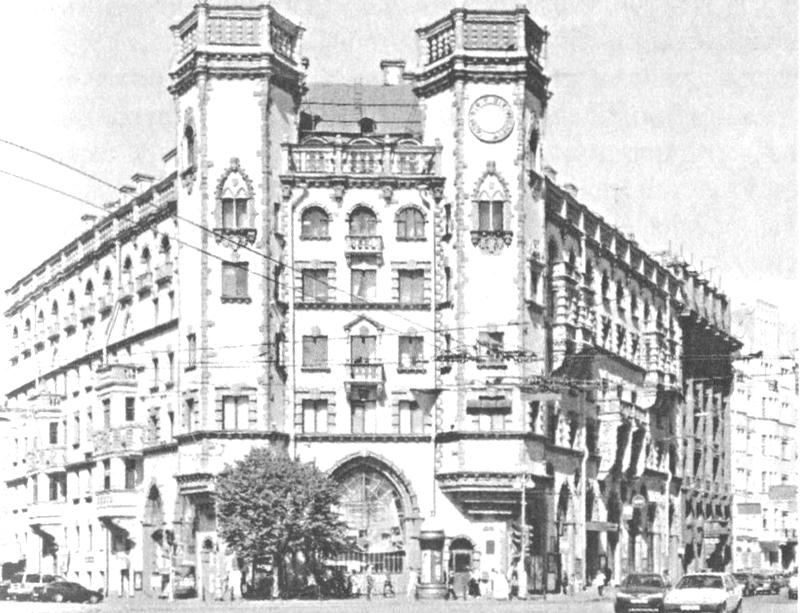

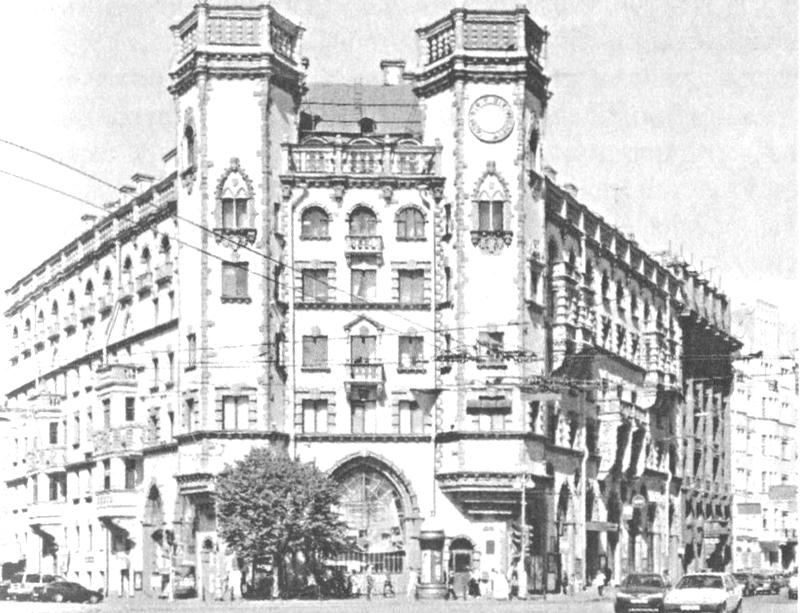

Неоготика. Дом (Каменноостровский, 35/37). Арх. А.Е. Белогруд. Современное фото

Неоренессанс

Наиболее часто архитекторы домов второй половины 19 века обращались как к прототипу к итальянскому ренессансу 15-16 веков. Это объясняется тем, что в эпоху Возрождения художественное оформление фасадов отличалось большим разнообразием при простоте и доступности выразительных деталей.

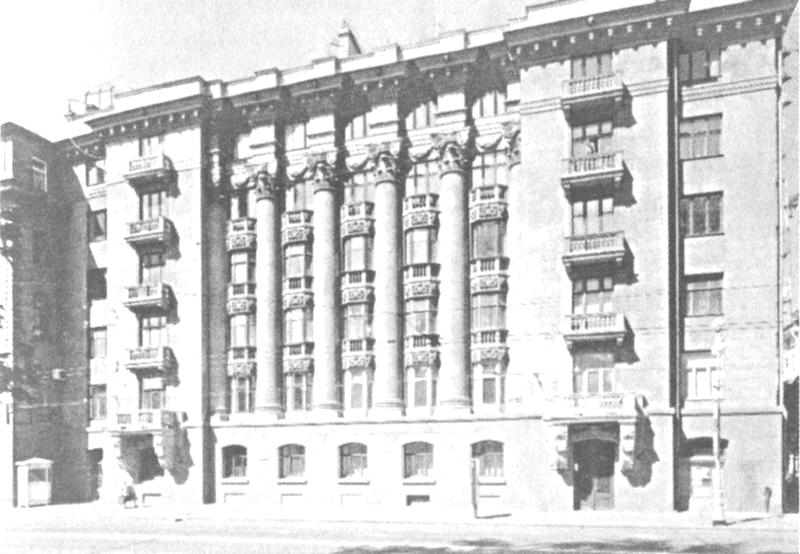

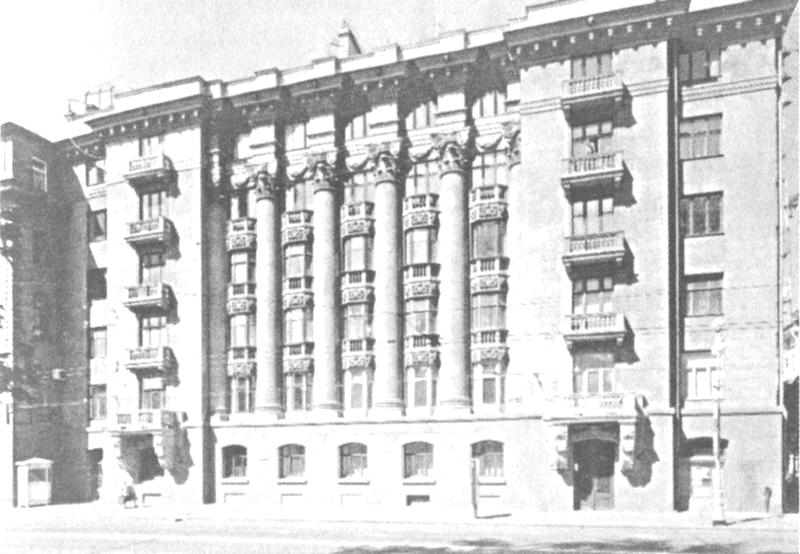

Ордерный неоренессанс. Дом (Каменноостровский, 35). Арх. В.А. Щуко. Фото начала 20 в.

А спустя полвека интерес к итальянскому Возрождению ярко проявился у архитекторов-неоклассицистов, взявших за образец творения великого зодчего Андреа Палладио.

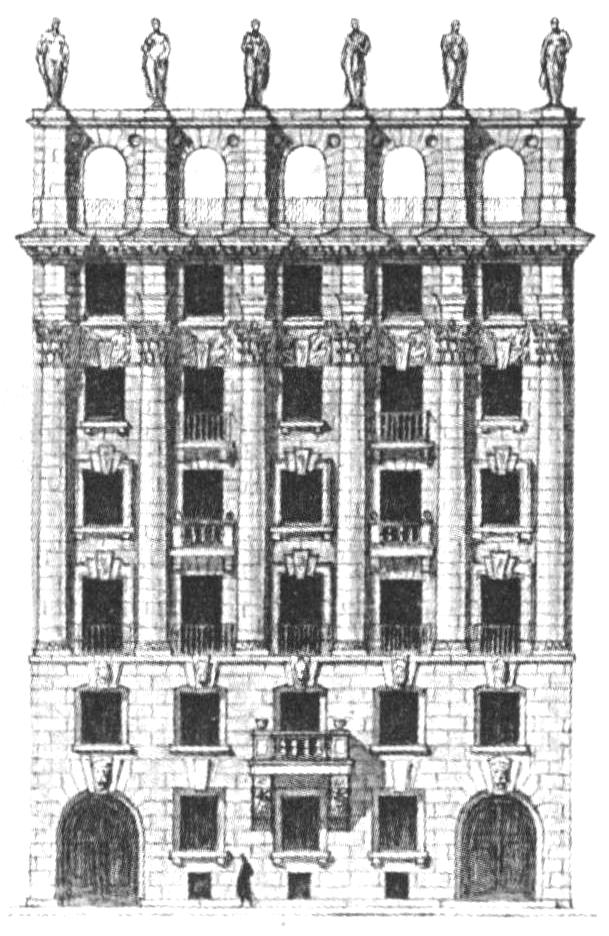

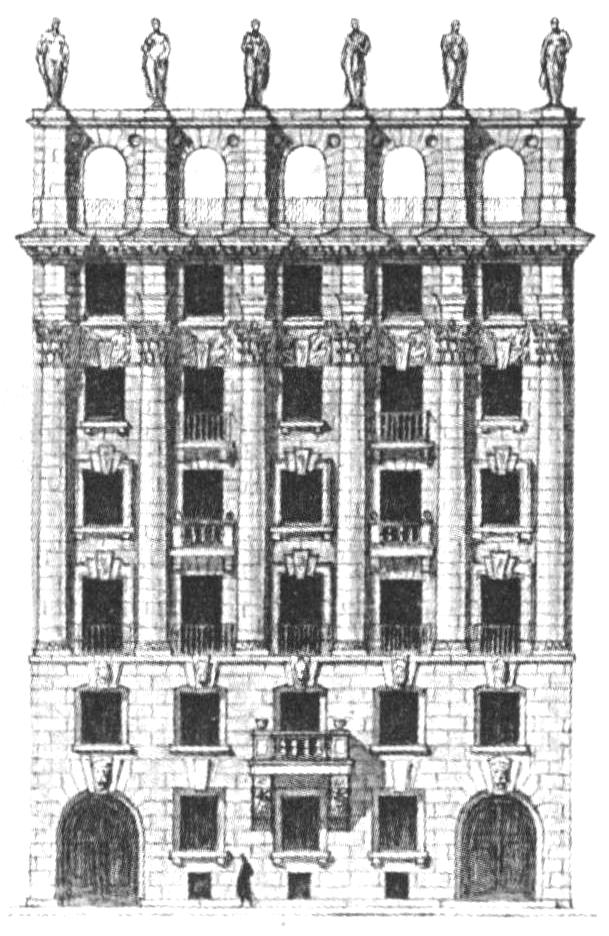

Ордерный неоренессанс. Дом Розенштейна (Большой пр. П. С., 77). Арх. А.Е. Белогруд. Проект. Начало 20 в.

Наиболее часто петербургские архитекторы обращались к безордерному ренессансу, где использовались лишь рустовка и ренессансные наличники. В отличие от итальянских палаццо, облицованных внушительными каменными блоками, петербургский руст выполнялся из обычной штукатурки.

Безордерный неоренессанс. Дом С.Т. Овсянникова. (Фурштатская, 27). Современное фото

Флорентийский неоренессанс. Дом (Фурштатская, 10). Арх. К.К. Кольман. Современное фото

Русский стиль получил распространение в архитектуре в царствование императора Александра III - ярого приверженца всего русского. В отделке фасадов использовались декоративные приемы, заимствованные в средневековом московском зодчестве ХVІ-ХVІІ веков

Русский стиль. Дом Н.Н. Зайцевой (Фурштатская, 20). Современное фото

Считается, что первым домом, в чьей отделке использовали мотивы русского стиля (или, как его называли современники ,петушиного стиля), был дом Н.Н. Зайцевой на Фурштатской ул., 20, построенный архитектором И.С. Богомоловым в 1875-1876 годах.

Неопетровский стиль

Как видно из самого названия стиля, идеалом для подражания было выбрано петровское барокко, для него характерна всемерная экономия в оформлении, обусловленная личными пристрастиями Петра 1 и затянувшейся Северной войной. Расходы на чрезмерную декоративность в архитектурном убранстве не поощрялись, что привело к относительной простоте построек петровского времени.

Петровское барокко. Дом доктора С.С. Боткина (Фурштатская, 62). Современное фото

Боткины, как почти все мирискусники, преклонявшиеся перед Петром 1, пожелали иметь дом в формах петровского барокко, он стал своего рода памятником Петру 1 к 200-летию Санкт-Петербурга.

Необарокко

Идеалом для подражания в этом стиле избрано русское барокко середины 19 века, иногда называемое по имени императрицы елизаветинское или по фамилии архитектора - растреллиевское.

Необарокко. Дом Е.М. Бутурлиной (Чайковского, 10). Арх. Г.А. Боссе. Современное фото

Элементы барокко в оформлении фасадов. Дом О.В. Серебряковой (Чайковского, 24). Современное фото

И трудно поверить, что за столь роскошным барочным фасадом скрывается обычный дом, в котором вместе с дворовым флигелем находилось 40 различных по качеству квартир.

Скромные дворовые квартирки занимали обойщик, сапожник, стеклодув.

А в лучших квартирах парадного второго этажа жили знаменитые люди.

С 1870-х годов любимым стилем для оформления доходных домов стал так называемый стиль Людовика 16, в котором использованы мотивы раннего классицизма русской и французской архитектуры конца 1750-1770-х годов. Для раннего классицизма характерна нежная пастельная палитра в окраске зданий, сложные по конфигурации фасады с выступающими ризалитами и полуротон-дами и изящная, а не выпуклая, как в барокко, лепнина.

Безордерный стиль Людовика 16. Дом (Большая Морская, 26). Арх. Р.А. Гедике. Современное фото

ЭКЛЕКТИКА

Упоминавшиеся чистые стилизации, опирающиеся на какой-либо единый исторический архитектурный стиль, не могли стать образцом для массового строительства. Тем более что жизнь предъявляла к архитектуре все новые требования - впервые стали появляться многоэтажные дома, не имевшие аналогов по размерам и формам в предшествующих периодах и, соответственно, архитектурных образцов.

Эклектический стиль. Дом князя А.Д. Чавчавадзе (Чайковского, 63). Современное фото

Дом Чавчавадзе поражает обилием лепных украшений. Традиционно выделен центр: колоннами, эркером и фигурным фронтоном. Новшеством же является особенно нарядный декор верхних этажей. С появлением лифтов в последней четверти 19 века стала расти привлекательность квартир в верхних этажах, соответственно и цена, что и отразилось на оформлении фасадов.

Последний, четвертый, этаж украшен парными кариатидами, над итальянскими окнами третьего этажа - ниши с бюстами. Облик дома чрезвычайно эклектичен, его нельзя отнести ни к одному из предшествующих стилей.

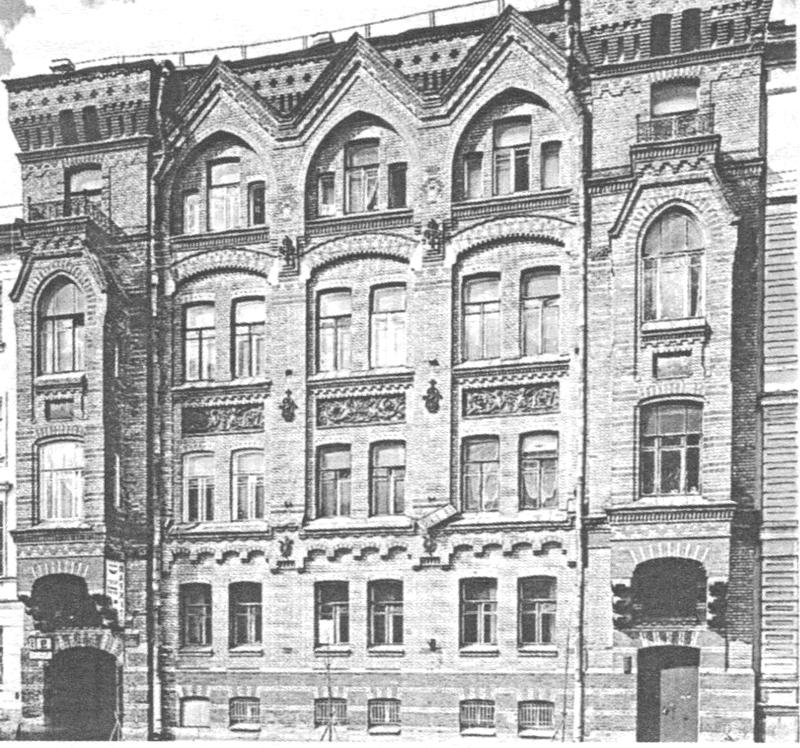

КИРПИЧНЫЙ СТИЛЬ

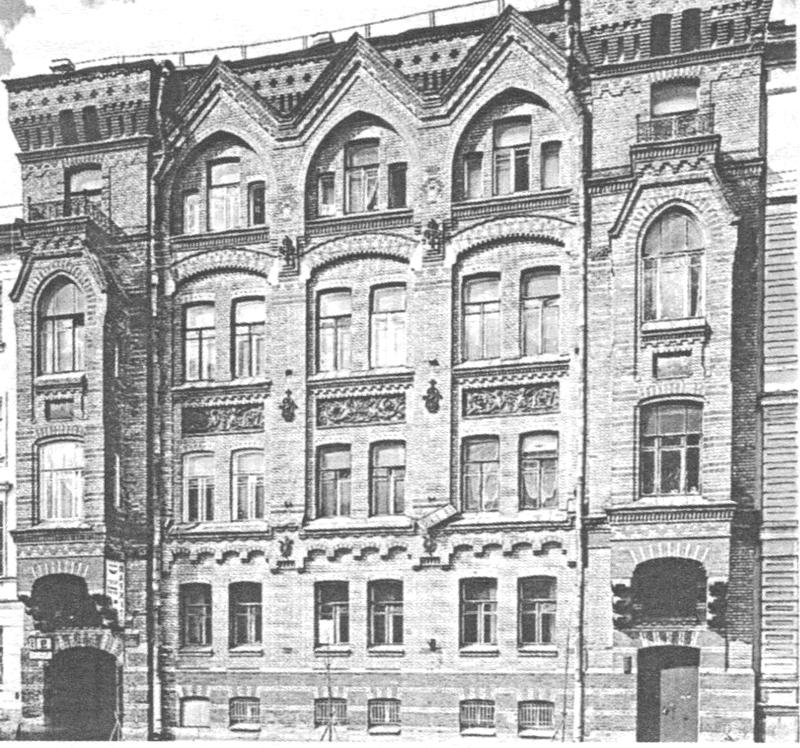

В противовес эклектичной пышности архитектура доходных домов в последней четверти 19 века стала стремиться к рациональным способам отделки фасадов. Что привело к распространению так называемого кирпичного стиля, при котором поверхность кирпичной кладки не штукатурилась.

Кирпичный стиль. Дом (2-я линия В.О., д. 9). Современное фото

Особенно много в кирпичном стиле строилось производственных зданий.

На рубеже 19 и 20 веков в архитектуре сформировался новый стиль - модерн, что по-французски (moderne) означает новейший или современный (от латинского modo - недавно).

В отличие от предшествующих ему стилизаторству и эклектике, модерн полностью отказывался следовать какой-либо архитектурной традиции. Для Петербурга характерен северный модерн, получивший распространение и в Скандинавии.

Северный модерн. Дом А.Ф. Циммермана (Каменноостровский, 61). Арх. Ф.И. Лидваль. Современное фото

Подобную планировку доходных домов начали интенсивно практиковать на рубеже 19 и 20 веков.

Плотность застройки в середине 19 века ограничивалась правительством. Так, по Строительному уставу 1857 года двор должен был иметь площадь не менее 30 кв. сажень (135 кв. м)

Световые дворики, в отличие от обычных дворов, не соединялись проездными арками, и попасть в них можно было только через дверь с черной лестницы (иногда - лишь через окно). Использовались они только для освещения - в них выходили окна хозяйственных помещений квартир (кухонь, коридоров, отхожих мест, чуланов).

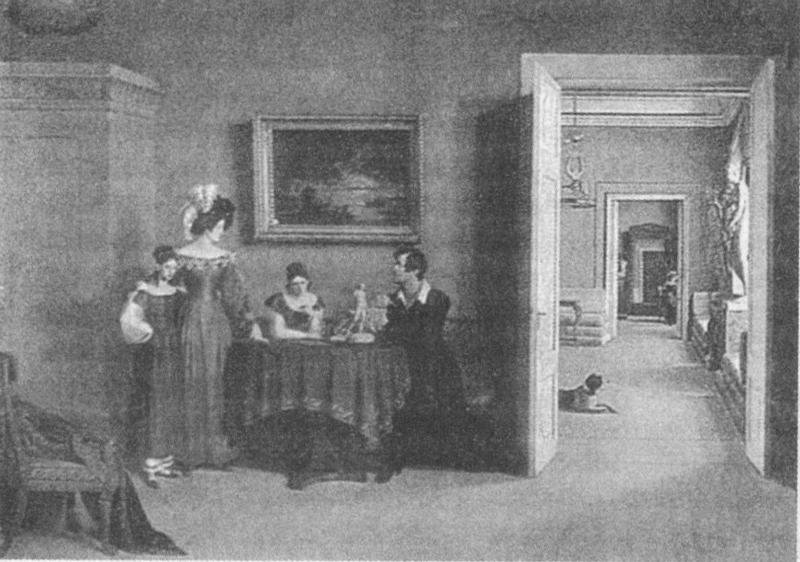

Уличный корпус всегда строился двусторонним, то есть его окна выходили на улицу и во двор.

В каждой квартире было по две параллельных анфилады комнат. Вдоль уличного фасада шла парадная анфилада, во двор выходили окна также анфилад но расположенных жилых комнат. Комнаты двух анфилад сообщались и между собой.

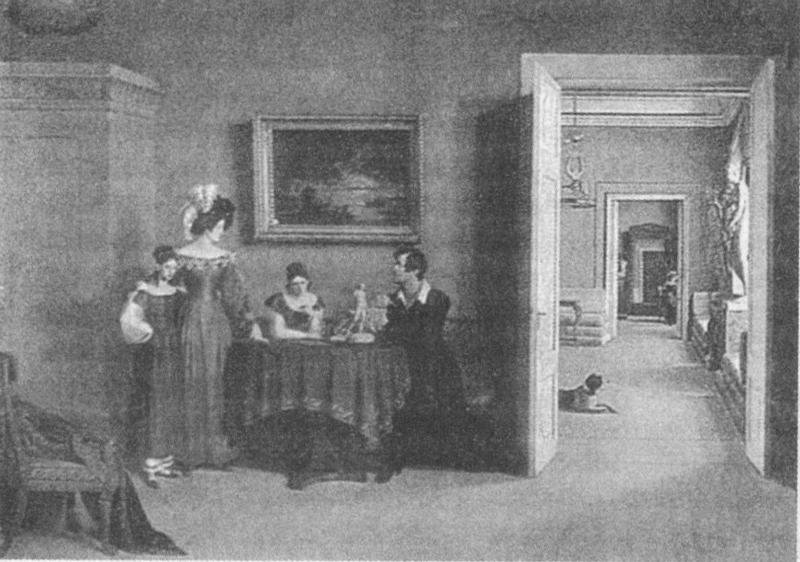

Анфилада парадных комнат в квартире Ф.П. Толстого заканчивается зеркалом. Картина Ф.П. Толстого. Семейный портрет, 1830

Особняки, превращенные в доходные дома

Во второй половине 19 века особняки содержат в Северной столице немногие.

Подавляющее большинство владельцев особняков переоборудуют их под отдельные квартиры для сдачи внаем. Естественно, возможность переделок зависела от особенностей планировки каждого особняка.

Обычно за собой домовладелец сохранял парадный второй этаж, превратив его в отдельную квартиру. Парадные помещения (кабинет, спальня, запасные гостиные и комнаты для гостей) с окнами во двор после установки перегородок становились личными жилыми комнатами. У черной лестницы, которой пользовались в особняке слуги, приходилось выделять комплекс хозяйственных помещений: кухню, комнаты для прислуги, ватерклозет, чулан.

Планировка квартир обычно сохраняется неплохо. Но очень осторожно надо относиться к деленным квартирам. Если квартира располагалась на втором или третьем этаже, где находились многокомнатные так называемые барские квартиры, то в ней обязательно было два входа: с черной и парадной лестниц. Если же сегодня вход в квартиру устроен с одной лестницы, то совершенно очевидно, что перепланировка произошла в послереволюционный период, о чем также свидетельствует наличие в квартире с парадным входом кухни, переоборудованной из жилой комнаты.

Деление квартир на других этажах часто происходило и до революции, о чем свидетельствуют данные переписей, обследований санитарных врачей и мемуарная литература. Так, квартиры подвальных этажей обычно делились на однокомнатную швейцарскую с выходом на парадную лестницу и многокомнатную квартиру с выходом на черную лестницу, которую артельно арендовали сезонные рабочие, или она использовалась под угловых жильцов.

Квартиры верхних этажей обычно тоже дробились, на парадную лестницу выходила квартира с большим количеством комнат, а на черную - с меньшим.

Наиболее часто встречающиеся изменения планировки внутри квартир - заложенные двери между анфиладно расположенными комнатами, местоположение их обычно заметно, и деленные перегородками комнаты, о чем красноречиво говорит неполный рисунок потолочного плафона.

Эти изменения тоже могли произойти как до, так и после революции.

Если раньше любая комната имела капитальные стены, то к концу 19 века помещения как деревянных домов предместий с традиционной планировкой, так и многоэтажных каменных домов центра все чаще делят перегородками, образуя вместо одной несколько комнат.

Естественно, время, революция, война и другие катаклизмы уничтожали прежде всего деревянные дома. Сейчас известен только один чудом сохранившийся дом подобной планировки на 5-й линии Васильевского острова, 58, да и то он расселен и законсервирован уже много лет в ожидании капитального ремонта (более вероятно, что его снесут...)

Деревянный доходный дом (В.О., 5-я линия, д. 58). Современное фото

материалы взяты с книги Е.Юхневой - Петербургские дома. Очерки из истории

продолжение следует...

В Санкт-Петербурге всю первую половину 19 века деревянные дома составляли 2/3 городской застройки: в 1798 году из 6072 домов Петербурга только 1834 были каменными, а в 1833 году из 7976 домов - 2730. Ежегодно строилось примерно по 30 каменных домов.

Петербургская и Выборгская стороны, Охта, южные предместья и западная часть Васильевского острова застраивались исключительно деревянными одноэтажными домиками, среди многочисленных пустырей, служивших выгонами для скота.

Строительство каменных домов в различных районах происходило крайне неравномерно. К концу 19 века город был каменным только в центральной части, ограниченной Фонтанкой и Крюковым каналом.

От 3/4 и более подобных домов высилось вдоль Литейного, Владимирского и Загородного проспектов, в Коломне, а также на восточной оконечности Васильевского острова.

Равное количество деревянных и каменных домов приходилось на Староневский проспект и широкую полосу вдоль Забалканского (Московского) проспекта. А на Петербургской, Выборгской сторонах, на Охте деревянные дома составляли большинство даже в конце 19 века.

Каменные и деревянные доходные дома на перекрестке Надеждинской и Бассейной улиц (ныне - Маяковского и Некрасова). 1860-е гг.

В Петербурге было принято штукатурить деревянные дома, делая их внешне практически неотличимыми от каменных.

Это делалось как для сохранности древесины во влажном климате, так и из-за соображений престижа, а значит - более высокой цены квартир.

Большой проспект В.О. Фото до 1914 г.

Большая Дворянская улица. Фото 1900 гг.

Для восприятия города как каменного (более чем подлинное количество домов из кирпича) важен тот фактор, что каменные дома строились в основном многоквартирными, поэтому к концу 19 века четверо из пяти петербуржцев жили в каменных домах.

Престижность каменного дома в сочетании с привычкой и желанием жить в деревянных помещениях привели к распространению смешанных домов: деревянный верх - с жилыми комнатами, а в каменном первом этаже располагались или парадные помещения, если дом принадлежал дворянину, или торговые и складские помещения, если домовладельцем был купец. Конечно, речь идет здесь об особняках.

Смешанный дом - первый этаж каменный, а второй деревянный - на Малой Итальянской. 1860-е гг. Фрагмент

Самым лучшим для строительства считался кондовый сосновый лес, росший на сухих возвышенных местах. Такой лес дольше не подвергался гниению, не потел, как говорили в старину. Дома, построенные из кондового леса, стояли по 150-200 лет.

В 19 веке все городские дома возводили уже на фундаменте. После установки нижних венцов (от трех до пяти) для предохранения от сырости изнутри и снаружи их засыпали землей или глиной и обшивали жердями, горбылем или плохим барочным лесом.

Деревянные дома на Бассейной улице (современная улица Некрасова). 1860-е гг.

В сооружениях Петербурга использовались различные породы гранита. Самым распространенным из них был гранит рапакиви, что по-фински значит гнилой (или крошащийся) камень, добываемый в Финляндии. Такое название гранит получил из-за того, что в нем много трещин, и камень около них легко рассыпается на отдельные куски и зерна.

Дом Вавельберга. Невский пр. 7/9. Фото 1914 г.

Другой распространенный сорт гранита - сердобольский. Его добывали на северных берегах и островах Ладожского озера у города Сердоболь (ныне - Сортавала). Он имеет мрачный серый цвет и поэтому в больших объемах не применялся, единственным исключением стал построенный М.М. Перетятковичем дом М.И. Вавельберга (Невский пр., 7/9), весь фасад которого облицован таким гранитом.

Третий сорт гранита, употреблявшегося на стройках Петербурга 19 века, назывался валаамским. Его добывали монахи Валаамского монастыря на небольшом острове Сюскюянсари у северного берега Ладожского озера к востоку от города Питкяранта.

Южнее Петербурга, у реки Пудость, добывали известковый туф, называемый пудостским камнем. Благодаря своей мягкости и пористости он легко поддается обработке и широко использовался для облицовки колонн и стен Казанского собора, Гатчинского дворца и многих жилых зданий.

Большие месторождения туфа находятся у Ропши.

Горшечный камень

Издревле этот камень, хорошо поддающийся обработке, имеющий серовато-желтый оттенок, использовался финнами для изготовления горшков, отсюда и его название - горшечный.

Добывался он на территории Финляндии у деревни Нуннонлахти, к северу от города Иоенсу.

Наряду с гранитом он стал наиболее часто применяемым природным материалом во внешнем декоре петербургских зданий периода модерна.

Облицовка грубоколотым и гладкотесанным горшечным камнем элементов фасада доходного дома №19 на Б.Конюшенной. Фото 1908 г.

Рельефные изображения пингвинов, дикобразов, сов, филинов, белого медведя, птиц, волков, рысей, зайцев, ящерки, мухоморов, папоротника, маскаронов - все эти и другие характерные для северного модерна элементы декора зданий выполнялись в горшечном камне.

Наряду с деревом самым распространенным строительным материалом в 19 веке был кирпич.

Производство кирпичей в Петербурге в 18 веке сначала наладили на казенных (государственных) заводах и заводах Александро-Невского монастыря. Частных заводов было еще мало.

Располагались заводы вдоль рек - Невы, Тосны, Ижоры. Особенно ценилась как сырье для изготовления кирпича красная ижорская глина.

Глину для производства кирпичей начинали готовить с осени. Для выветривания ее раскладывали в гряды. Когда глина замораживалась, она разрыхлялась, а при таянии из нее вымывались органические вещества и соли. Выветренная глина становилась однородной и пластичной, кирпичи из нее получались звонкие и плотные, в брак уходило мало.

В конце 19 века деревянные формы для кирпичей оббивались изнутри железом, ко дну их крепилось клеймо в виде рисунка, буквы, как правило, - инициалы владельца завода или клеймо казенных (государственных) кирпичных заводов - двуглавый орел. При обжиге клеймо закреплялось.

С конца 19 века стали применять кирпичеделательные машины Геркулес, Идеал, Эврика чрезвычайно высокой производительности.

Обжигали кирпичи в стенных постоянных печах или во временных напольных. Длился обжиг от 7 до 10 дней, а иногда и до 17 дней, что зависело от погоды, от степени влажности и плотности кирпича-сырца. После обжига неделя отводилась на остывание кирпичей. Затем их сортировали. Обычно каждый пятый кирпич браковался, если же только каждый седьмой, то обжиг считался удачным.

Кирпич получался разного качества, оно определялось по цвету, ударопрочности и чистому звуку при ударе кирпича о кирпич. Готовую продукцию делили на три сорта. Самым лучшим считался так называемый - красный кирпич, его цвет имел лиловый оттенок, кирпич давал металлический звон, отличался однородным составом без пустот и раковин. Ко второму сорту относился -алый кирпич - желто красного цвета, недожженный, он боялся сырости и поэтому обычно использовался для внутренних работ. К самому плохому, третьему сорту причисляли кирпич-железняк, в нем содержалось много окиси железа, придававшей ему темный цвет и твердость. Он плохо обрабатывался и скреплялся раствором, но имел повышенную водостойкость. Его применяли в местах, подверженных сырости - в кладке фундаментов и подвалов.

Еще древние римляне умели делать некое подобие бетона, но потом секрет его изготовления был утерян. Только к началу 19 века возродилось искусство изготовления бетона. Перетертый в порошок известняк калили в специальных печах, тонко перемалывали, получалось то, что назвали цемент. Потом в цемент для экономии и твердости добавляли песок и щебень и разводили до густоты сметаны.

Крыши

Оцинкованными железными листами покрывали крыши жилых зданий. Для лучшей защиты от ржавчины крыши красили. Жилые дома под железом в начале 19 века из-за его дороговизны были единичны.

К середине века большинство крыш городских жилых строений Петербурга уже покрывало кровельное железо.

Металлический навес над парадным входом дома № 25 по Б. Морской. Фото начала XX в.

Массовое применение металлических конструкций при строительстве жилых зданий начинается со второй четверти 19 века.

Окна

На Руси впервые оконное стекло стали выпускать с 1669 года в подмосковном селе Измайлово. Сначала это были небольшие по размеру стекла, и оконная рама состояла из множества мелких поперечных и продольных переплетов.

К началу 19 века окна приобрели привычный нам вид. Чем больше площадь оконного стекла, тем выше его стоимость.

Витраж парадной лестницы доходного дома С.В. Муяки по ул. Восстания № 18. Фото начала XX в.

Тогда же в особняках стало модно устраивать потолки-фонари с остекленным деревянным или железным каркасом, освещавшие залы верхним светом.

Цвет домов

На внешний облик любого дома, естественно, чрезвычайно влияет цвет его окраски.

После страшного пожара 1812 года по указу императора Александра 1 все дома, построенные в стиле барокко, выкрасили в яркие контрастные тона: изумрудный или зеленый с белым, терракотовый или темно-красный с белым. Здания в стиле классицизма красили в светлые тона: желтые, розовые, голубые, салатные. Во второй половине 19 века дома окрашивались в немаркие тона: серые, беж....

Во всех традиционных культурах существовало множество обрядов, сопровождавших закладку жилищ.

Интересно, что старинной традиции-ритуала церемонии закладки дома продолжали придерживаться в Петербурге даже в конце 19 века.

Закладка дома. Фото XIX в.

Строительство дома на углу Литейного проспекта и Бассейной улицы (ныне - ул. Некрасова). 1860-е гг.

Когда строительство домов только начиналось, в архитектуре господствовал классицизм.

Внешне доходные дома эпохи классицизма, декорированные колоннами, пилястрами, наличниками и фронтонами, многоколонными портиками, ничем не отличались от особняков, казарм или официальных зданий.

Дом № 14/15 по Б. Морской. Современное фото

Единственный в Петербурге дом в египетском стиле находится на Захарьевской ул., 23

Египетский стиль. Доходный дом (Захарьевская ул, 23). Архитектор М.А. Сонгайло. Фото начала XX в.

Мавританский стиль

Для этого стиля характерно цитирование архитектурных форм и элементов декора древних строений арабского Востока (дворцов, мечетей).

Первым в России домом, спроектированным в мавританском стиле, стал дом Мурузи на углу Литейного пр., 24, и Пантелеймоновской ул. (ныне ул. Пестеля).

Мавританский стиль. Дом князя АД. Мурузи (Литейный пр., 24). Арх. А.К. Серебряков. Современное фото

Всего три года пожил среди этой роскоши престарелый князь.

В больших квартирах второго и третьего этажей поселились видные адвокаты, профессора, генералы (сын A.С. Пушкина - генерал-майор А.А. Пушкин), сенаторы B.П. Безобразов, Д.Н. Любимов.

Четверть века в доме жила знаменитая литературная чета - поэт, прозаик, публицист Дмитрий Мережковский и его жена - поэтесса и литературный критик Зинаида Гиппиус. Позже к ним присоединился Д.В. Философов.

Стиль неоготики появился в России в 1820-1830-х годах. Характерный для романтизма обостренный интерес к историческому прошлому наглядно выразился в появлении целой волны стилизаций в готическом вкусе.

Неоготика. Дом (Каменноостровский, 35/37). Арх. А.Е. Белогруд. Современное фото

Неоренессанс

Наиболее часто архитекторы домов второй половины 19 века обращались как к прототипу к итальянскому ренессансу 15-16 веков. Это объясняется тем, что в эпоху Возрождения художественное оформление фасадов отличалось большим разнообразием при простоте и доступности выразительных деталей.

Ордерный неоренессанс. Дом (Каменноостровский, 35). Арх. В.А. Щуко. Фото начала 20 в.

А спустя полвека интерес к итальянскому Возрождению ярко проявился у архитекторов-неоклассицистов, взявших за образец творения великого зодчего Андреа Палладио.

Ордерный неоренессанс. Дом Розенштейна (Большой пр. П. С., 77). Арх. А.Е. Белогруд. Проект. Начало 20 в.

Наиболее часто петербургские архитекторы обращались к безордерному ренессансу, где использовались лишь рустовка и ренессансные наличники. В отличие от итальянских палаццо, облицованных внушительными каменными блоками, петербургский руст выполнялся из обычной штукатурки.

Безордерный неоренессанс. Дом С.Т. Овсянникова. (Фурштатская, 27). Современное фото

Флорентийский неоренессанс. Дом (Фурштатская, 10). Арх. К.К. Кольман. Современное фото

Русский стиль получил распространение в архитектуре в царствование императора Александра III - ярого приверженца всего русского. В отделке фасадов использовались декоративные приемы, заимствованные в средневековом московском зодчестве ХVІ-ХVІІ веков

Русский стиль. Дом Н.Н. Зайцевой (Фурштатская, 20). Современное фото

Считается, что первым домом, в чьей отделке использовали мотивы русского стиля (или, как его называли современники ,петушиного стиля), был дом Н.Н. Зайцевой на Фурштатской ул., 20, построенный архитектором И.С. Богомоловым в 1875-1876 годах.

Неопетровский стиль

Как видно из самого названия стиля, идеалом для подражания было выбрано петровское барокко, для него характерна всемерная экономия в оформлении, обусловленная личными пристрастиями Петра 1 и затянувшейся Северной войной. Расходы на чрезмерную декоративность в архитектурном убранстве не поощрялись, что привело к относительной простоте построек петровского времени.

Петровское барокко. Дом доктора С.С. Боткина (Фурштатская, 62). Современное фото

Боткины, как почти все мирискусники, преклонявшиеся перед Петром 1, пожелали иметь дом в формах петровского барокко, он стал своего рода памятником Петру 1 к 200-летию Санкт-Петербурга.

Необарокко

Идеалом для подражания в этом стиле избрано русское барокко середины 19 века, иногда называемое по имени императрицы елизаветинское или по фамилии архитектора - растреллиевское.

Необарокко. Дом Е.М. Бутурлиной (Чайковского, 10). Арх. Г.А. Боссе. Современное фото

Элементы барокко в оформлении фасадов. Дом О.В. Серебряковой (Чайковского, 24). Современное фото

И трудно поверить, что за столь роскошным барочным фасадом скрывается обычный дом, в котором вместе с дворовым флигелем находилось 40 различных по качеству квартир.

Скромные дворовые квартирки занимали обойщик, сапожник, стеклодув.

А в лучших квартирах парадного второго этажа жили знаменитые люди.

С 1870-х годов любимым стилем для оформления доходных домов стал так называемый стиль Людовика 16, в котором использованы мотивы раннего классицизма русской и французской архитектуры конца 1750-1770-х годов. Для раннего классицизма характерна нежная пастельная палитра в окраске зданий, сложные по конфигурации фасады с выступающими ризалитами и полуротон-дами и изящная, а не выпуклая, как в барокко, лепнина.

Безордерный стиль Людовика 16. Дом (Большая Морская, 26). Арх. Р.А. Гедике. Современное фото

ЭКЛЕКТИКА

Упоминавшиеся чистые стилизации, опирающиеся на какой-либо единый исторический архитектурный стиль, не могли стать образцом для массового строительства. Тем более что жизнь предъявляла к архитектуре все новые требования - впервые стали появляться многоэтажные дома, не имевшие аналогов по размерам и формам в предшествующих периодах и, соответственно, архитектурных образцов.

Эклектический стиль. Дом князя А.Д. Чавчавадзе (Чайковского, 63). Современное фото

Дом Чавчавадзе поражает обилием лепных украшений. Традиционно выделен центр: колоннами, эркером и фигурным фронтоном. Новшеством же является особенно нарядный декор верхних этажей. С появлением лифтов в последней четверти 19 века стала расти привлекательность квартир в верхних этажах, соответственно и цена, что и отразилось на оформлении фасадов.

Последний, четвертый, этаж украшен парными кариатидами, над итальянскими окнами третьего этажа - ниши с бюстами. Облик дома чрезвычайно эклектичен, его нельзя отнести ни к одному из предшествующих стилей.

КИРПИЧНЫЙ СТИЛЬ

В противовес эклектичной пышности архитектура доходных домов в последней четверти 19 века стала стремиться к рациональным способам отделки фасадов. Что привело к распространению так называемого кирпичного стиля, при котором поверхность кирпичной кладки не штукатурилась.

Кирпичный стиль. Дом (2-я линия В.О., д. 9). Современное фото

Особенно много в кирпичном стиле строилось производственных зданий.

На рубеже 19 и 20 веков в архитектуре сформировался новый стиль - модерн, что по-французски (moderne) означает новейший или современный (от латинского modo - недавно).

В отличие от предшествующих ему стилизаторству и эклектике, модерн полностью отказывался следовать какой-либо архитектурной традиции. Для Петербурга характерен северный модерн, получивший распространение и в Скандинавии.

Северный модерн. Дом А.Ф. Циммермана (Каменноостровский, 61). Арх. Ф.И. Лидваль. Современное фото

Подобную планировку доходных домов начали интенсивно практиковать на рубеже 19 и 20 веков.

Плотность застройки в середине 19 века ограничивалась правительством. Так, по Строительному уставу 1857 года двор должен был иметь площадь не менее 30 кв. сажень (135 кв. м)

Световые дворики, в отличие от обычных дворов, не соединялись проездными арками, и попасть в них можно было только через дверь с черной лестницы (иногда - лишь через окно). Использовались они только для освещения - в них выходили окна хозяйственных помещений квартир (кухонь, коридоров, отхожих мест, чуланов).

Уличный корпус всегда строился двусторонним, то есть его окна выходили на улицу и во двор.

В каждой квартире было по две параллельных анфилады комнат. Вдоль уличного фасада шла парадная анфилада, во двор выходили окна также анфилад но расположенных жилых комнат. Комнаты двух анфилад сообщались и между собой.

Анфилада парадных комнат в квартире Ф.П. Толстого заканчивается зеркалом. Картина Ф.П. Толстого. Семейный портрет, 1830

Особняки, превращенные в доходные дома

Во второй половине 19 века особняки содержат в Северной столице немногие.

Подавляющее большинство владельцев особняков переоборудуют их под отдельные квартиры для сдачи внаем. Естественно, возможность переделок зависела от особенностей планировки каждого особняка.

Обычно за собой домовладелец сохранял парадный второй этаж, превратив его в отдельную квартиру. Парадные помещения (кабинет, спальня, запасные гостиные и комнаты для гостей) с окнами во двор после установки перегородок становились личными жилыми комнатами. У черной лестницы, которой пользовались в особняке слуги, приходилось выделять комплекс хозяйственных помещений: кухню, комнаты для прислуги, ватерклозет, чулан.

Планировка квартир обычно сохраняется неплохо. Но очень осторожно надо относиться к деленным квартирам. Если квартира располагалась на втором или третьем этаже, где находились многокомнатные так называемые барские квартиры, то в ней обязательно было два входа: с черной и парадной лестниц. Если же сегодня вход в квартиру устроен с одной лестницы, то совершенно очевидно, что перепланировка произошла в послереволюционный период, о чем также свидетельствует наличие в квартире с парадным входом кухни, переоборудованной из жилой комнаты.

Деление квартир на других этажах часто происходило и до революции, о чем свидетельствуют данные переписей, обследований санитарных врачей и мемуарная литература. Так, квартиры подвальных этажей обычно делились на однокомнатную швейцарскую с выходом на парадную лестницу и многокомнатную квартиру с выходом на черную лестницу, которую артельно арендовали сезонные рабочие, или она использовалась под угловых жильцов.

Квартиры верхних этажей обычно тоже дробились, на парадную лестницу выходила квартира с большим количеством комнат, а на черную - с меньшим.

Наиболее часто встречающиеся изменения планировки внутри квартир - заложенные двери между анфиладно расположенными комнатами, местоположение их обычно заметно, и деленные перегородками комнаты, о чем красноречиво говорит неполный рисунок потолочного плафона.

Эти изменения тоже могли произойти как до, так и после революции.

Если раньше любая комната имела капитальные стены, то к концу 19 века помещения как деревянных домов предместий с традиционной планировкой, так и многоэтажных каменных домов центра все чаще делят перегородками, образуя вместо одной несколько комнат.

Естественно, время, революция, война и другие катаклизмы уничтожали прежде всего деревянные дома. Сейчас известен только один чудом сохранившийся дом подобной планировки на 5-й линии Васильевского острова, 58, да и то он расселен и законсервирован уже много лет в ожидании капитального ремонта (более вероятно, что его снесут...)

Деревянный доходный дом (В.О., 5-я линия, д. 58). Современное фото

материалы взяты с книги Е.Юхневой - Петербургские дома. Очерки из истории

продолжение следует...