Жизнь в СССР.Чтобы помнили. Часть2

История о цветах жизни

Многие их "ностальгентов" захватили СССР в школьном или максимум в студенческом возрасте, когда бытовые проблемы за тебя решают родители. Я в этом возрасте тоже на быт плевал с высокой колокольни. Но одно дело, когда ты школьник и заботы мало, а другое дело, когда на тебе семья. Ну вот, представьте: вы папа с мамой, и родился у вас ребенок. Первый. Со вторым проще - ему много чего от первого достанется. А вот родился первый, и... ну, пофантазируйте, что ему нужно и где вы всё это возьмёте. Ему нужно: коляска, кроватка, пелёнки, распашонки, молоко, бутылочки для молока (можно продолжать).

И... что?

Пойдём по пунктам.

Пелёнки. А вот не было никаких пелёнок-распашонок в магазинах. И фланели не было, чтобы всё это пошить. Во что заворачивали младенцев? Ну, то есть я понимаю, насколько бездуховные и обывательские вопросы я задаю, но вот лежит младенец с голой жопой и его надо завернуть во что-то мягкое, что есть объективная реальность. А мягкого ничего в магазинах нету, что ещё более объективная реальность. И ребёнок этот орёт, поскольку несознательный, ничего не знает ещё ни о борьбе с мещанством, ни о пирамиде Маслоу. Потом он, конечно, подрастёт - ему объяснят, и он будет так же с голой жопой, но при этом страшно горд своей духовностью. А сейчас?

Кто-то в старые простыни заворачивал, кто-то ещё как-то выкручивался. Кто-то привозил фланель, распашонки и прочее из столиц. Я был на длительной (два с половиной месяца) учёбе в Минске, и там запасся фланелью, распашонками и чем-то там ещё. До рождения, хоть так и не полагается делать - ну а куда бежать, когда родится? И, будем считать, выкрутились идеально. Как и с бутылочками - тёща работала в аптеке.

Коляска. А за коляской пришлось съездить в Новосибирск. У нас их просто не было. Никаких. В новосибирском Академгородке, мне подсказали, продают коляски. Ну чё, руки в ноги и вперед, для сибиряка тыща вёрст не крюк (а километров, кстати - действительно тысяча, да тысяча обратно - так что это факт, а не фигура речи). Оттуда - на верхней боковой полке плацкарта с коляской в обнимку - много ли надо советскому человеку для счастья...

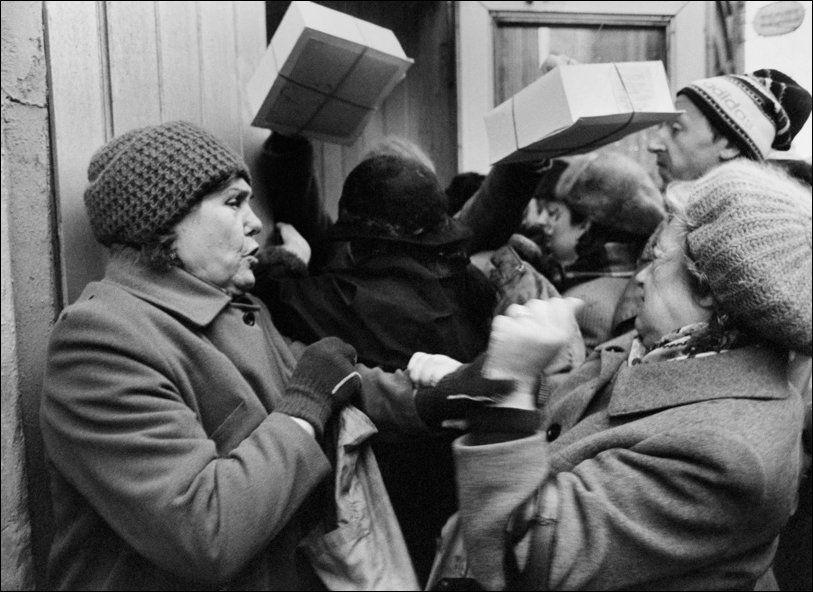

Молоко. За молоком очереди были не на полтора часа, а минимум на два - часов в шесть утра занимаешь, чтобы в восемь, когда откроют и привезут, быть в первых рядах. Иначе не достанется. Молока в одни руки много не давали, хранилось оно максимум двое суток. То есть очередь за молоком была обеспечена минимум раз в два дня. Был и другой вариант - после работы заглянуть в магазин на углу Мира и Диктатуры. Но тут уже не факт, что тебе достанется. Чтобы досталось - надо в первых рядах быть на разгрузке. Штатные грузчики, когда приходил грузовик с молоком, разом куда-то девались - а зачем, если есть добровольцы? Ну вот, разгрузишь машину с молоком - и берешь его без очереди, под завистливые взгляды. Многие пенсионеры, кстати, весь день проводили в магазине, ожидая, что что-нибудь ВЫБРОСЯТ. Когда ни придёшь - там куча старух, но никто ничего не покупает - заняли очередь, пока не знают за чем. Занятым людям с ними тягаться было невозможно.

Садик. Вот, говорят, при советской власти очередей в садики не было.

Старший (для которого покупали фланель в Минске и коляску в Новосибирске) родился, и само собой, на очередь в садик его поставили прямо в тот же день, как родился. Буквально то есть, из ЗАГСА и в районо, не заходя домой. И вот кончается декретный отпуск (он год тогда всего был), а очередь - ...сот какая-то. Татьяна преподавала в СТИ , там было вечернее отделение, поставили её на это вечернее отделение. Правда, мне приходилось обрываться с работы на полтора часа раньше.

Понятное дело, мы ходим в районо, нам сочувственно вздыхают, очередь ...сот какая-то.

Проходит еще, год, еще год - и жену переводят на дневное отделение. Ну вот тут уже караул. Мама моя (сорок лет в системе образования, завуч в "Пионерской речке" - по сути, директор школы, её и в гороно и в крайоно знают) идёт просить. Ей сложно это делать - за себя и за своих никогда не просила. И закалка ещё та - стыдно, что своего пропихнёт, а кто-то, кто может быть, сильнее нуждается, пострадает... и всякое такое. Долго собиралась с духом, пошла, ей там сочувственно вздыхали, очередь ...сот какая-то.

Ну что, надо взятку давать. Конфеты в коробках тогда только БЫВАЛИ, поэтому добыть быстро не удалось. А коробка осталась с каких-то времён. Купили конфет соответствующих "врассыпную", сняли фантики, разложили в коробку, получилось как так и было. Мама пошла, в первый и последний раз в жизни, давать взятку. Что там было, она до конца жизни вспоминать не хотела. Вернулась без конфет, с направлением в садик, молча легла лицом к стенке.

Ещё о детях. Вдруг вспомнилось лето восьмидесятого года. Я тогда уже дошёл до точки от бесквартирья, от ежедневного многочасового стояния в очередях за молоком и прочими продуктами - и решил свалить в деревню и жить там, преподавая, например, математику в школе, при натуральном хозяйстве, типа как Генри Дэвид Торо, а вечерами писать рассказы, типа как Лев Толстой. Но надо было попробовать, не потерял ли я навыки деревенской жизни. Поехал к своему деду, который как раз раз размышлял, не бросить ли ему корову, а то трудно косить, когда тебе за девяносто. Тест я сдал - на корову с тёлкой накосил, дров на зиму привёз-наколол, стайки починил и всякое такое. Но речь не об этом.

Покос был километрах в двенадцати, и туда удобно было ездить электричкой. Как раз самой первой, пятичасовой, кажется, приезжаешь, пока роса - валишь, а в полдень - обратная электричка. Сижу на платформе в тенечке и читаю книгу. Вдруг чувствую - на меня смотрят. Поднимаю глаза - штук десять натуральных Гаврошей от пяти до десяти лет в живописных лохмотьях. У некоторых из них были штаны - но трусов не было, и это ясно было видно сквозь многочисленные дыры. У некоторых штанов не было, но были семейные трусы, тоже рванина абсолютная. Но больше на них ничего не было. И мы пялились друг на друга в немом изумлении - потому что для них мужик, читающий книгу, был диковинкой почище какого-нибудь Тянитолкая. Я шевельнулся, они напугались - и брызнули по насыпи прочь. Между прочим, босиком по щебёнке, если кто в этом что понимает. На другой день эти десять гаврошей привели еще столько же - полюбоваться на диво дивное. Я всякой нищеты повидал до того и после того, но почему-то эти эти пацаны запомнились больше.

Из темы детей естественно вытекает следующая.

История о столе и стульях

У мебели, приобретённой в советские времена, есть своя история: люди не просто скучно покупали её, как сейчас. За ней стояли очереди, добывали по блату, либо она доставалась по какой-то счастливой случайности.

Почему-то история приобретения мебели у нас обычно была связана с детьми. Наверное, потому, что до детей у нас мебели особо и не было - кровать и шкаф достались из татьяниной девичьей жизни, был ещё пресловутый стеллаж да письменный стол, подаренный нам на свадьбу. Этот стол недолго был письменным - очень скоро он стал пеленальным, а также гладильным. По понятным причинам мы скоро стали называть его не письменным, а описянным. Потом он всё-таки стал письменным, но уже для сыновей. Потом он стал компьютерным. Когда сыновья стали жить отдельно, мы его выкинули - он уже никуда не годился.

Когда мы, наконец, въехали в собственную квартиру, она была практически пустой. О квартире совсем отдельная история, которую я вспоминать вообще не хочу. Достаточно сказать, что я всерьёз думал о том, чтобы укокошить председателя профкома, которая в самый последний момент нашла-таки причину, чтобы мне квартира не досталась - и пришлось ждать еще несколько лет. Замечу лишь, что квартира строилась "самостроем", т.е. мы получали бетонную коробку, а практически всё остальное - штукатурку, побелку, пол - делали самостоятельно. И это было по-советски: в нашем университетском подъезде доктор наук и будущий губернатор Красноярского края таскал на восьмой этаж мешки с цементом, а в университете ему за это шла профессорская зарплата (экономика должна быть экономной!). Я несколько месяцев вообще не появлялся на работе: надо было не только строить, но и сторожить построенное: ушлые советские люди тащили со стройки всё, что ни попадя (да, кстати, я и сам упёр доски для стеллажа с соседней стройки - а что, вы думаете, эти доски можно было где-то купить?).

В детской была двухэтажная кровать, купленная без приключений по случаю (та самая счастливая случайность) да тот самый описянный стол. Потом, правда, мы установили там ещё и детский спортивный комплекс - с турником, веревочной лестницей, канатом и т.п. Я как-то получил неожиданный гонорар, кажется, за лекции о "Культуре программирования", и случайно увидел в магазине на Дубровинского этот самый комплекс. Денег как раз хватало, и я немедленно его купил. Я вообще всегда покупаю быстро и не особо раздумывая. Деньги у меня не задерживаются.

-Вы на машине, спросила продавщица.

-Да нет, сказал я.

-А как понесете?

-Да как - возьму да понесу.

-Один?

-А что, один.

Взвалив ящик на плечо, я понял, что имела в виду продавщица. Ящик был длинный и довольно тяжёлый. Я допёр его до дороги, поймал какой-то МАЗ, довёз до подъезда. В лифт ящик не входил, я понёс пешком. Где-то в районе третьего этажа я понял, что если я его сейчас положу, второй раз уже не подниму. Не знаю, как донёс до шестого этажа - и там с грохотом уронил. Он упал вверх этикеткой, и я узнал, что там было восемьдесят с лишним килограммов. Если бы я прочитал этикетку раньше, я бы его не занёс. А если бы ещё раньше, то, может быть, и не купил бы.

В большой квадратной комнате стоял стеллаж и диван, на котором ночью спали мы с Татьяной, а днём резвились дети. Поскольку комната была пустой, по ней можно было рассекать на трёхколёсном велосипеде, устраивать погони и свалки, строить железную дорогу и большие города из кубиков (строительство иногда затягивалось на несколько дней). Единственное, за что я боялся - за стеллаж, и то потому, что детки могли его свернуть, а он, падая, мог их покалечить. Поэтому я его регулярно проверял и укреплял. Потом, увы, появился шкаф, и на велосипеде уже не разъездишься, - а потом, как я ни сопротивлялся, появился телевизор, а значит, и свалки ограничились.

На кухне было и того веселее. Собственно, там стояла печка, раковина и холодильник (кажется, "Бирюсу" мы купили без приключений, во всяком случае, я ничего такого не помню, купили да и купили). Больше там не было ничего.

Кухонный гарнитур был жутким дефицитом, и года два мы жили без него. Потом повезло. Мы гуляли с младшим сыном, зашли в мебельный - а там какой-то ветеран войны со скандалом отказывался от гарнитура "Верба" ДОКовского производства, который ему полагался по льготе - не то цвет не нравился, не то фасон. Гарнитур поступил в свободную продажу. Денег у меня с собой, конечно, не было, я посадил трёхлетнего сына охранять дефицит, а сам понёсся домой. Сын выдержал все покушения конкурентов, заявляя, что мебель куплена, папа сейчас придёт, и т.п. Он вообще сел на эти ящики и тем самым закрепил право собственности.

Гарнитур для своего времени был неплохой, удобный, мы расстались с ним только через двадцать пять лет (и это тоже отдельная история, в которой я пережил много всякого и лишился всех своих зубов). Всем был хорош этот гарнитур, кроме одного: там не было стола. И мы несколько лет жили без стола. Точнее, стол у нас был - детский, низкий. Дети сидели за ним на своих стульчиках, а мы первое время сидели на коробках с книгами или вообще на полу (это был такой прикол, мы и гостей так же принимали), а потом купили-таки табуретки.

Тот самый детский стол.

Обратите внимание, чем занимаются детки.

Они жрут консервированный горошек.

Вообще-то, это дефицит. Но продавался в трехлитровых банках.

Открыл - надо съедать, иначе прокиснет.

Вот какая умная голова придумала продавать горох в трёхлитровых банках?

Впрочем, детям - праздник!

Кухонные столы в магазинах были. Но это были очень неудобные уроды. Татьяна же хотела раскладной стол, как у мамы - ей прислали друзья из Москвы. На кухне он стоял небольшим, а когда приходили гости, можно было унести в комнату и там развернуть. Ну и, конечно, он был на порядок красивее того, что продавалось в красноярских магазинах. И мы с сыном купили такой стол в Москве (я как раз взял его с собой в командировку). Как мы его из Москвы везли - это отдельный разговор. Ну, в общем, примерно так же, как я потом вёз из Киева ножную швейную машину.

Замечу опять же, что никаких престижных мебелей у нас не водилось. Что удалось купить по случаю - то и купили. Люди, которые стояли в многолетних очередях за югославскими стенками, могут рассказать и более интересные истории. Люди, которые доставали модную мебель по блату, тоже могли бы рассказать много интересного - но не станут. Они вам скорее расскажут, как хорошо жилось в СССР, где ВСЁ БЫЛО.

Хрусталя, который был тогда большой ценностью и стоял напоказ в сервантах, у нас тоже не водилось - до сих пор не понимаю, зачем за ним люди так гонялись. Впрочем, какие-то хрустальные вещи нам периодически дарили (то вазу, то кувшин, а то и стопочки), но как-то они долго не задерживались. Мы относились к ним без должного пиетета, и потому они быстро разбивались. Их было не жалко - любимая чашка хрустальной не бывает.

О, кстати - а что в чашки наливали?

История о наркотиках

В советское время я кофе не пил. Во-первых, его просто НЕ БЫЛО. В принципе, и этой причины достаточно, но, во-вторых, я не чувствовал в нём никакой потребности. Я и чай-то не пил, хотя он БЫЛ. Точнее, пил только когда болел (что даёт основание заподозрить во мне энное количество болгарской крови).

А что я пил? Вы будете смеяться, но просто холодную воду из крана, зато помногу. Литра три в день минимум. За это меня все ругали - и мама, и жена, и тёша, а я знай хлестал себе. На всяких застольях рядом со мной всегда стояла литровая банка с водой. Я пил воду просто потому, что хотелось. А уже в весьма зрелом возрасте узнал, что врачи именно это рекомендуют как рецепт вечной молодости.

Кроме воды я пил ещё молоко. Когда оно было, конечно. Летом с молоком было попроще - его продавали из бочек unlimit, я покупал каждый день пять литров. Зимой за молоком были очереди, в магазине не всегда давали "в одни руки" столько, сколько хотелось. И появились "конкуренты": дети, которым надо было варить каши, да они к тому же пошли в меня и молоко дули литрами.

Кстати, забавная деталь: я лет до пяти вообще ничего кроме молока не пил и не ел. Буквально. Когда меня отняли от груди, я устроил сухую голодовку. Отказывался есть всё кроме молока и попал в больницу с диагнозом "дистрофия". Как рассказывали мама и сестра, вид у меня был как у голодающих детей Эфиопии: большая голова, тонкие ручки и ножки, рёбра напоказ. Я чуть было не отдал концы, но в рот ничего не брал. Некоторое время меня держали под капельницей, а потом меня выписали со словами: "ну чёрт с ним, пусть пьёт молоко". С молоком в нашем посёлке были проблемы, и меня отвезли к бабушке с дедом, у которых была корова. И я там бегал несколько лет, не зная первого-второго-третьего. На краю стола всегда стояла поллитровая банка молока. Я подбегал к столу, заправлялся на ходу, как бомбардировщик, и бежал дальше. Уже ближе к школе я начал как-то есть хлеб (оказалось, что с молоком это вкусно) и употреблять вторые блюда, но к супам до сих пор отношусь с подозрением. С тех же пор я большой любитель парного молока. Во время дойки стоял наготове со своей поллитровой банкой - и получал своё сразу после процеживания.

После того, как мне "вынесли" желчный пузырь, что-то в пищеварительном процессе непоправимо изменилось, во всяком случае по отношению к молоку. Стоит мне выпить больше стакана молока - и пяти минут не проходит, как я уже "на очке". Так что я его уже почти и не пью. Но летом в экспедициях, когда мы со студентами Енисейского педколледжа опрашиваем в сёлах репрессированных, это вырастает в проблему. Ну да, я легко могу не пить молоко, которое продаётся в супермаркетах и молоком вообще не является. Но когда передо мной стоит банка с парным молоком, я не могу удержаться, как не удержался бы алкоголик, поставь перед ним открытую бутылку с водкой. Ну ладно, говорю я себе - я сейчас выпью полстаканчика. И выпиваю. И тут же наливаю еще полстаканчика. И ещё. Потом я понимаю, что уже выпил больше стакана, и всё равно пронесёт. Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец! И я пью, пока у меня не отберут банку - или пока не понесусь вприпрыжку в сортир. Для студентов это регулярное развлечение: притащить Алексею Андреичу трёхлитровую банку с "белым наркотиком" и следить за реакцией.

Впрочем, я хотел сказать не о молоке, а о чае и кофе, то есть о том, в чём я ничего не понимаю. И хорошо, иначе я бы мучился так, как мучились люди понимающие. То, что продавалось в магазинах под названием чай, таковым практически не являлось. Чаем являлся индийский и цейлонский (со слоном), но он являлся, но НЕ БЫЛ. Даже в Москве за ним приходилось стоять в очереди, а в Красноярске его просто не было. Ну, мне-то что, я воду из-под крана пил, чаелюбы и чаеведы заваривали какие-то обломки веток, продававшиеся под названием "Чай грузинский номер какой-то", нюхали и вздыхали.

На форуме Реклама-мама в топике "Жизнь в СССР" (собственно, основа этой главы - мои посты в этом топике), пользователь Анхен рассказала показательную историю. Она десятилетней девочкой увидела в универсаме свободно продающийся цейлонский чай. Тогда в Красноярске ещё не знали цейлонский чай, зато хорошо знали индийский. Точнее, хорошо знали, что это хороший чай, в отличие от грузинского. А сам чай знали плохо, потому что его в магазинах не было. Десятилетняя девочка сообразила, что Цейлон где-то около Индии, следовательно, цейлонский чай тоже должен быть хороший. И что - она набрала полную корзину чая? Как бы не так! Народ сразу бы смекнул, что это что-то дефицитное, смели бы сразу весь чай да ещё бы и заставили девочку ограничиться нормой типа две пачки в руки. Нет, Аня купила пару пачек, с отсутствующим видом прошла к кассе (да, кстати, и продавщицы тоже не должны были догадаться!). А потом они пришли в магазин с мамой и так же, с отсутствующим видом, порознь, несколько раз через разные кассы, по паре пачек вперемешку с какими-нибудь вафлями (чтобы чай не бросался в глаза)... Смешно? Кому как. Мне грустно чего-то...

Да, кстати, вспомнилось позабытое слова "нагрузка". Собственно говоря, товары в магазине делились на три группы: дефицит, не дефицит и неликвиды. Так вот, дефицит, как правило, продавали только вместе с неликвидами. Покупаешь курицу - купи в нагрузку пару банок каких-нибудь рыбных консервов. Консервы эти для еды не годились, но для закуси - вполне, особенно после первого стакана, когда уже не сильно соображаешь, чем закусываешь. В книжных магазинах, например, книги нередко стояли, связанные по две: хочешь купить одну - покупай и вторую (какой-нибудь "Большой путь" Галины Николаевой). Потом ты вторую, конечно, выбросишь, или сдашь в макулатуру - больше ни на что она не годится. Собственно говоря, в таком извращённом виде прорывались рыночные отношения: ведь так, по сути, государственные магазины пытались привести цену к реальной: вот этот товар стоит дороже чем на ценнике, а вот этот на самом деле не стоит ничего. Но легально устанавливать свободные цены они не могли. Зато могли легально использовать нагрузку.

Впрочем, пора вернуться к наркотикам. С кофе было ещё интереснее. То, что в столовых продавалось под названием кофе, таковым не являлось (кстати, и чай столовский тоже был из жжёного сахара, никакого чая в нём не было). Это была какая-то белесая жижа (ах да, кофе якобы с молоком), которую черпали из большого ведра. Почему-то с этой жижи сильно клонило в сон. И явно ни пылинки кофе при его изготовлении не использовалось.

Зато был кофейный напиток "Ячменный колос". Кстати, советские учёные выяснили, что кофе вреден для здоровья. Советские учёные всегда находили вред в том, чего в магазинах не хватало. А вот "Ячменный колос", оказывается, был для здоровья очень полезен, и его везде рекламировали. Вот, если бы мне сказали придумать символ для Страны Советов, я бы выбрал, наверное, это кофе из овса. Не "этот", а именно "это" - потому что было не он или оно, это было "это"... - говно, в общем. Нет, ну надо ж придумать: кофейный (!) напиток (!) из ячменя (!).

Растворимый кофе я привозил по заказу из командировок в столицы, но сам не пил - не видел в этом смысла. Холодная вода из крана была гораздо вкуснее.

В девяностых, однако, я начал принимать кофе ежедневно. Не пить, а именно принимать. Обнаружилась у меня вегетососудистая дистония по гипотоническому типу. И врач сказал мне, кроме всего прочего, пить каждый день кофе - утром и в обед. Кофе уже везде было навалом, и я его пил, как лекарство, не видя в этом особого удовольствия. Сказано два раза в день - пью два раза в день.

Однако через несколько лет гипотоническая ВСД перешла в гипертоническую, и тот же врач сказал мне исключить из рациона кофе. Легко, сказал я. Однако на деле оказалось не легко - я на этот наркотик уже подсел. И я узнал, что такое ломка. Болела голова, настроение было отвратительное, во рту был какой-то странный сушняк.

Апофеоз наступил, когда я шёл по улице и вдруг испытал непреодолимое желание выпить кофе. Тогда ещё не было тьмы кофеен в городе, зато везде торчали ларьки с пивом, газировкой - и растворимый кофе там тоже продавали. Я купил банку "Нескафе", банку "Пепси-колы", зашёл за угол, дрожащими руками сорвал крышку, зачерпнул пальцами сколько сумел порошка, сунул в рот, и запил "Пепси". Через минуту отпустило. А ещё через минуту мне стало страшно - я понял, каково бывает людям, которые подсели на наркотики посильнее кофе.

Кофе я победил привычным способом: сначала уменьшил разовую дозу, потом перешёл с двух приёмов на один. Сейчас я его ещё пью - но не каждый день и в безопасных количествах.