Ага-Хангильский дневник

Светлой памяти моей матери Эрдыниевой Чимид (1917-2006),

уроженки местности Ульдирга

Год назад я узнала, что в селе Ага-Хангил, откуда родом моя мама, есть музей. И вот настал момент, когда я решила посетить его и узнать, найдутся ли в этом музее сведения о том времени, в котором жили и трудились мои несравненные родители.

Заехав поздним июльским вечером в Ага-Хангил, я остановилась у родственников.

А утром все вместе мы поспешили в сельский музей. Музей носит имя Лхасаран Лодоновича Линховоина (1924-1980 г.г.), уроженца села Ага - Хангил. Нас любезно встретила директор музея Светлана Гавриловна Рабданова. Свою экскурсию она предложила начать с зала, посвященного знаменитому певцу, народному артисту СССР Л.Л. Линховоину, чье имя носит музей.

Мы узнали о жизни и творчестве именитого земляка, в музее были собраны его фотографии, документы о наградах. Смогли увидеть его концертные костюмы, в которых он выступал на сценах не только в СССР, но и во многих странах мира. Сценические образы исполненные им: это Борис Годунов, князь Игорь, Дон Карлос и многие другие арии. До сих пор нет равных его голосу. В окружном центре поселке Агинское с 1988 проводится международный конкурс вокалистов на приз «Памяти народного артиста СССР Л. Линховоина». В этом юбилейном для артиста году, конкурс вокалистов назначен на 26 октября, а проходить он будет в 25-ый раз! "Обязательно приезжайте" - пригласила нас Светлана Гавриловна.

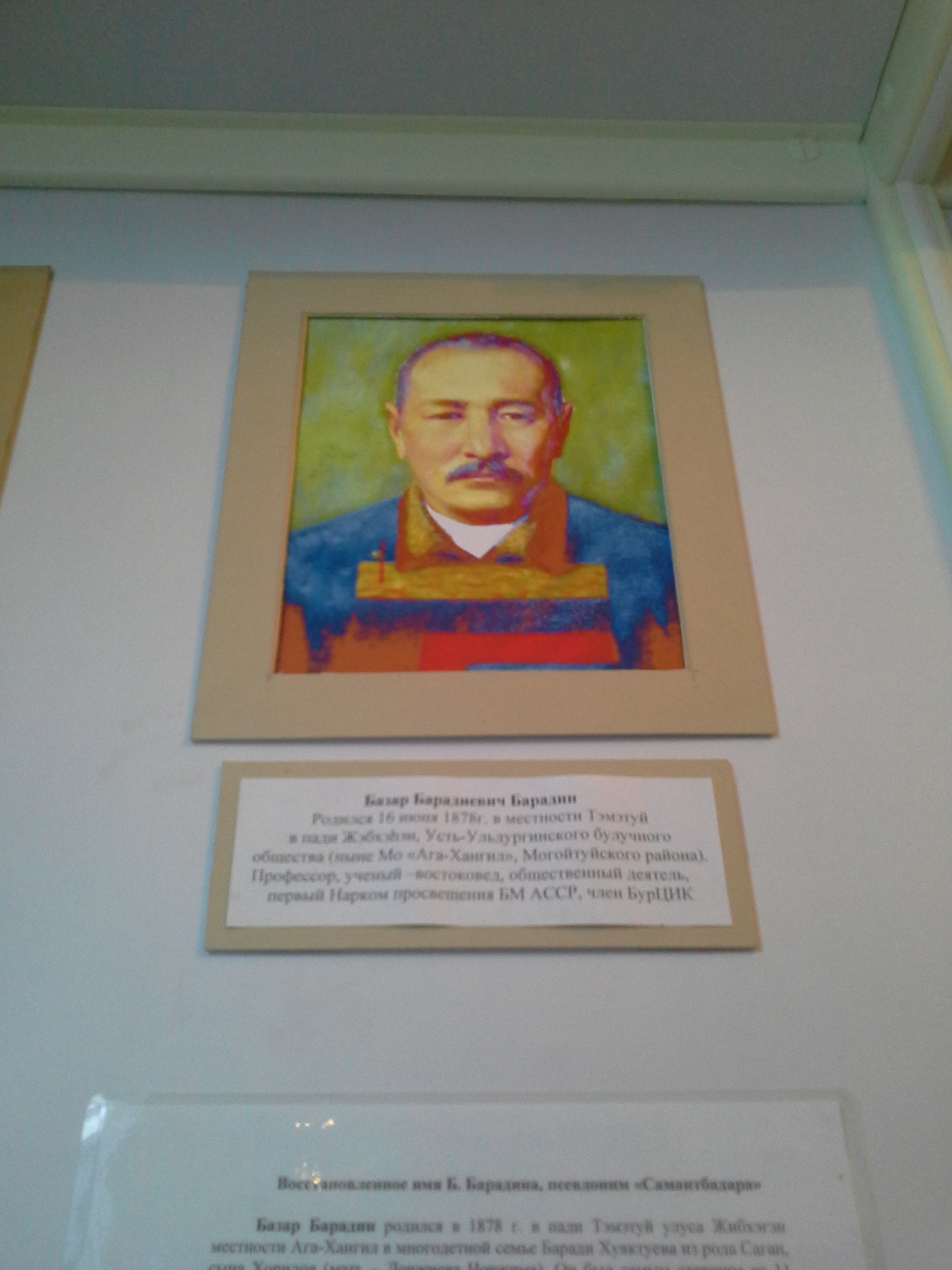

В следующем зале была развернута выставка, посвященная знаменитому земляку ага-хангильцев, выдающемуся бурятскому просветителю начала ХХ века Базару Барадину (1878-1937 г.г.).

На стенде отображены "Основные даты жизни и деятельности Базара Барадина". Этот известный бурятский ученый внес весомый вклад в развитие бурятской письменности. Совершил по заданию Русского комитета научное путешествие в Тибет (Лавран), где провел два года. Итоги этой поездки были столь успешными, что совет Русского географического общества счел необходимым наградить бурятского ученого за его исследования золотой медалью Пржевальского. Судьба его трагически оборвалась в 1937 году. В годы "красного террора", в период гонений на буддизм Базар Барадин вместе со своими единомышленниками был арестован, объявлен "врагом народа" и расстрелян. Реабилитирован в 1958 году. В память о нем Ага-Хангильская средняя школа носит имя Базара Барадина.

Скажу правду, что о жизни этих знаменитых людей так подробно я впервые узнаю в этом музее. Богата земля Ага-Хангила своими талантливыми сынами и дочерями!

Светлана Гавриловна повела нас через другие комнаты. На стенах висели картины, писанные кистью художников Ага-Хангила. С этого портрета на нас смотрит основатель Ага-Хангильского музея Цыбенов Батожаргал Цыбенович.

А эти экспонаты домашней утвари и конской упряжи живо напомнили мое детство, где была юрта, в которой жили старые дедушка и бабушка. У бабушки в высокой кадушке всегда был свежий шипучий тараг, а кирпичный "карымский" чай она крошила резаком в специально сделанном деревянном коробе.

Маленький Бато сравнивает нынешную купюру 100 рублей с купюрой такого же достоинства прошлого века.

Особое внимание наш экскурсовод уделила этим двум изображениям грозного божества Ошор Ваани. Эти изображения сильно увеличены, на самом деле их размер примерно 5*5 см. Писал их бурятский иконописец, также уроженец этой местности Дулзэн Боролдуев (1800 г.р.) О самом нем известно немного. Свое образование он получил у тибетских иконописцев, вернувшись на родину, участвовал в росписи дацанов. А иконы, написанные им и дошедшие до наших дней, говорят еще об одном ярком таланте этой земли.

Казалось музей маленький, но столько в нем было экспонатов, артефактов старины, что мы не замечали о времени, увлеченные интересными рассказами сельского гида.

И вот наконец-то мы дошли до залов, где на стендах выложена вся информация о трудовой жизни села. Это и было моей целью посещения музея. В моей памяти еще свежи рассказы мамы о периоде становления колхоза, о трудном и жестоком военном времени, когда в колхозе остались одни женщины и старики да малые дети.Все они встали на замену ушедшим на фронт мужьям, отцам и братьям. Все для фронта, все для Победы - этот девиз они несли на своих хрупких плечах четыре долгих года.

В музее есть карта местности Ага-Хангил. Она была выполнена по заданию краеведческого музея им. Г. Цыбикова. Выпросив в земельном комитете карту ага-хангильской местности, Светлана Гавриловна отсканировала ее, с помощью ксерокса увеличила размер. Вместе со старейшиной села, Ойдоповым Цыбендоржи Содоевичем они отметили на карте пади, обо, местности, где ранее располагались колхозы им.Чкалова, им. Молотова, "8-марта" и "1 августа".

Далее уже в чистом варианте, карта была выполнена на баннерном листе в одной из фирм. Полезность карты очевидна, ведь очень часто сейчас люди посещают родовые обо, а знающих людей не так уж и много. Да и школьникам при изучении истории полезно узнать, где находились бывшие до объединения колхозы, где трудились их деды и прадеды. Приходи в музей, и вот тебе карта, которая все расскажет! Замечательная работа!

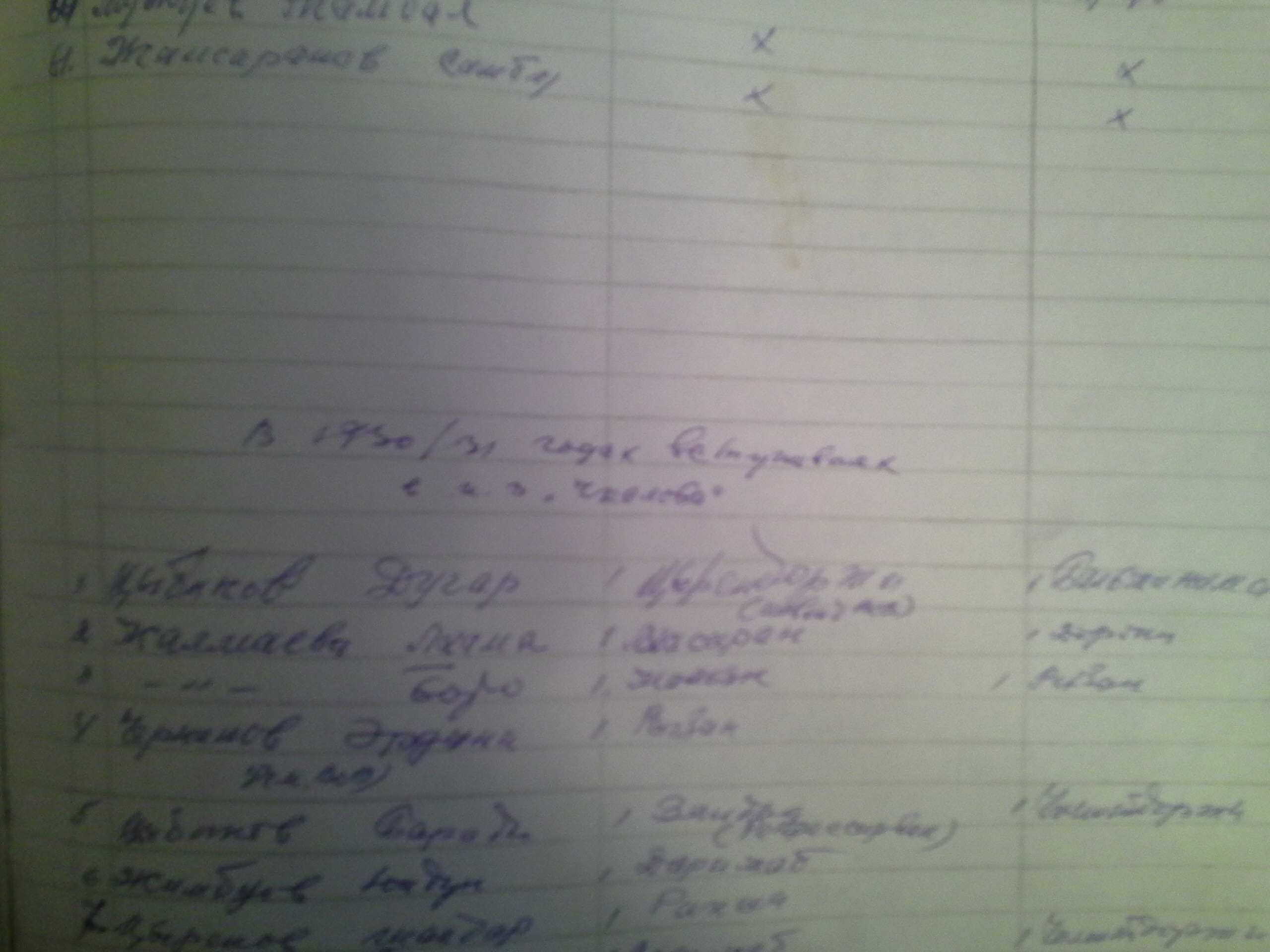

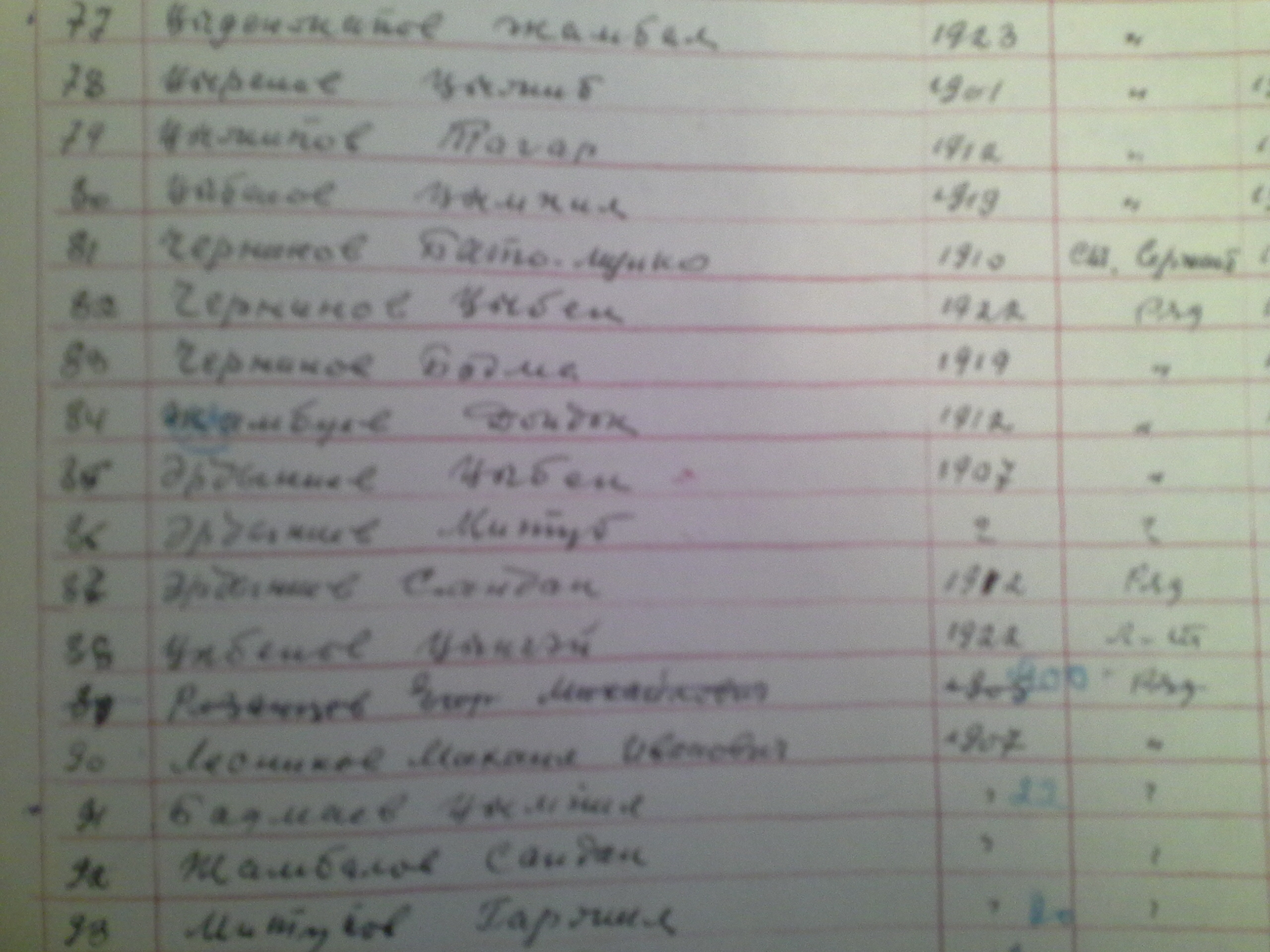

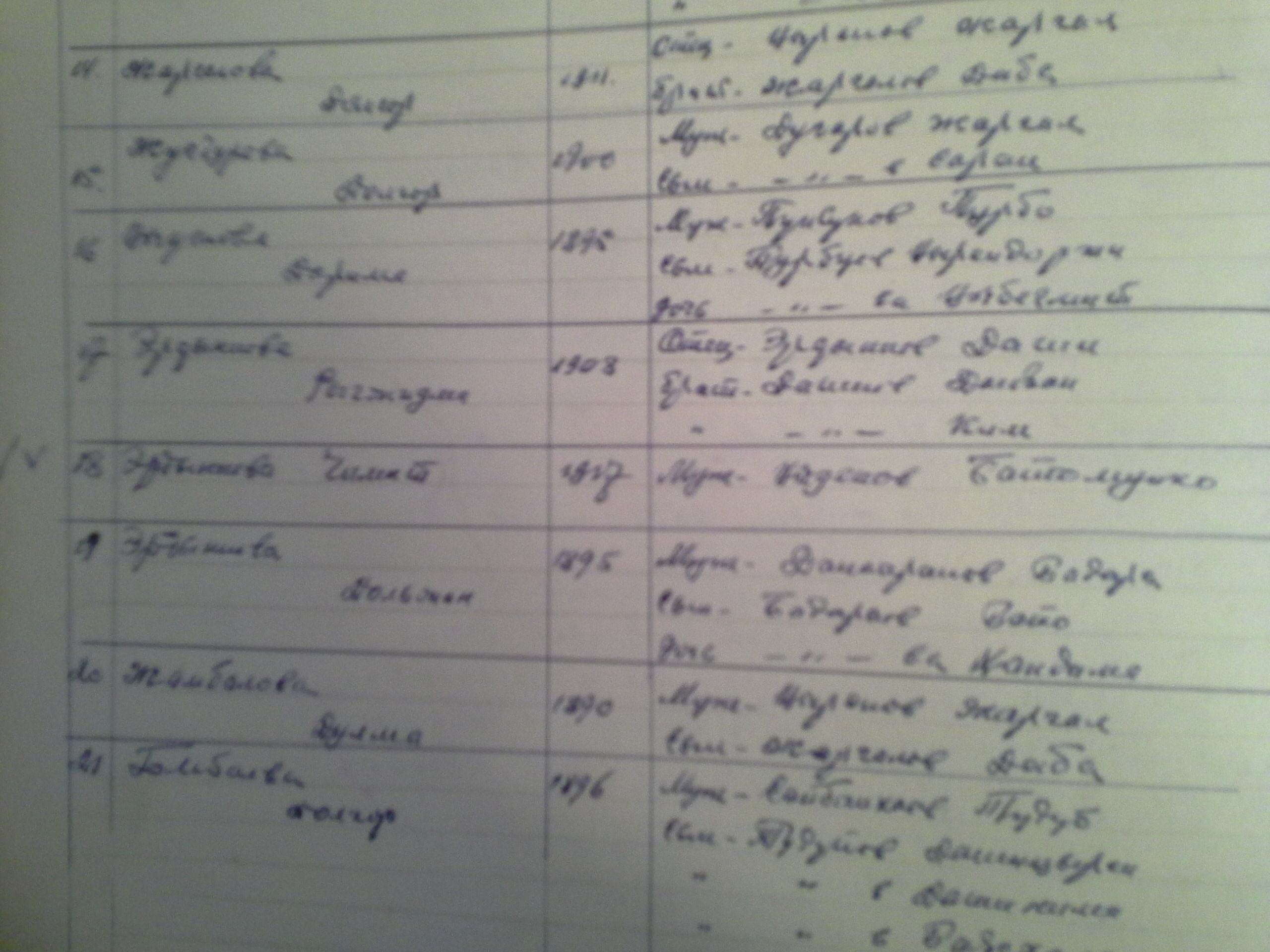

Следующий экспонат, вернее огромная самописная книга меня повергла в легкий шок. Вручную сшитая книга с листами размером примерно А5, содержала записи о вступивших в 1930 году в колхоз:

Здесь же я нашла фамилию моего деда и его брата Бадмаевых Эрдыни и Рабдана. Было им в ту пору по 50-52 года. Как они приняли коллективизацию? Ведь вступая в колхоз, нужно было передавать свой скот в общее стадо. Не все сразу принимали коллективное хозяйство, кто-то оставался единоличником.Но факты из книги свидетельствуют об их выборе в пользу нового строя.

На страницах этой уникальной книги я прочитала записи об ушедших на фронт ага-хангильцах. Нашла среди них фамилии родных братьев мамы: Эрдыниев Цыбен, Рабданов Аяк, которые не вернулись с войны.

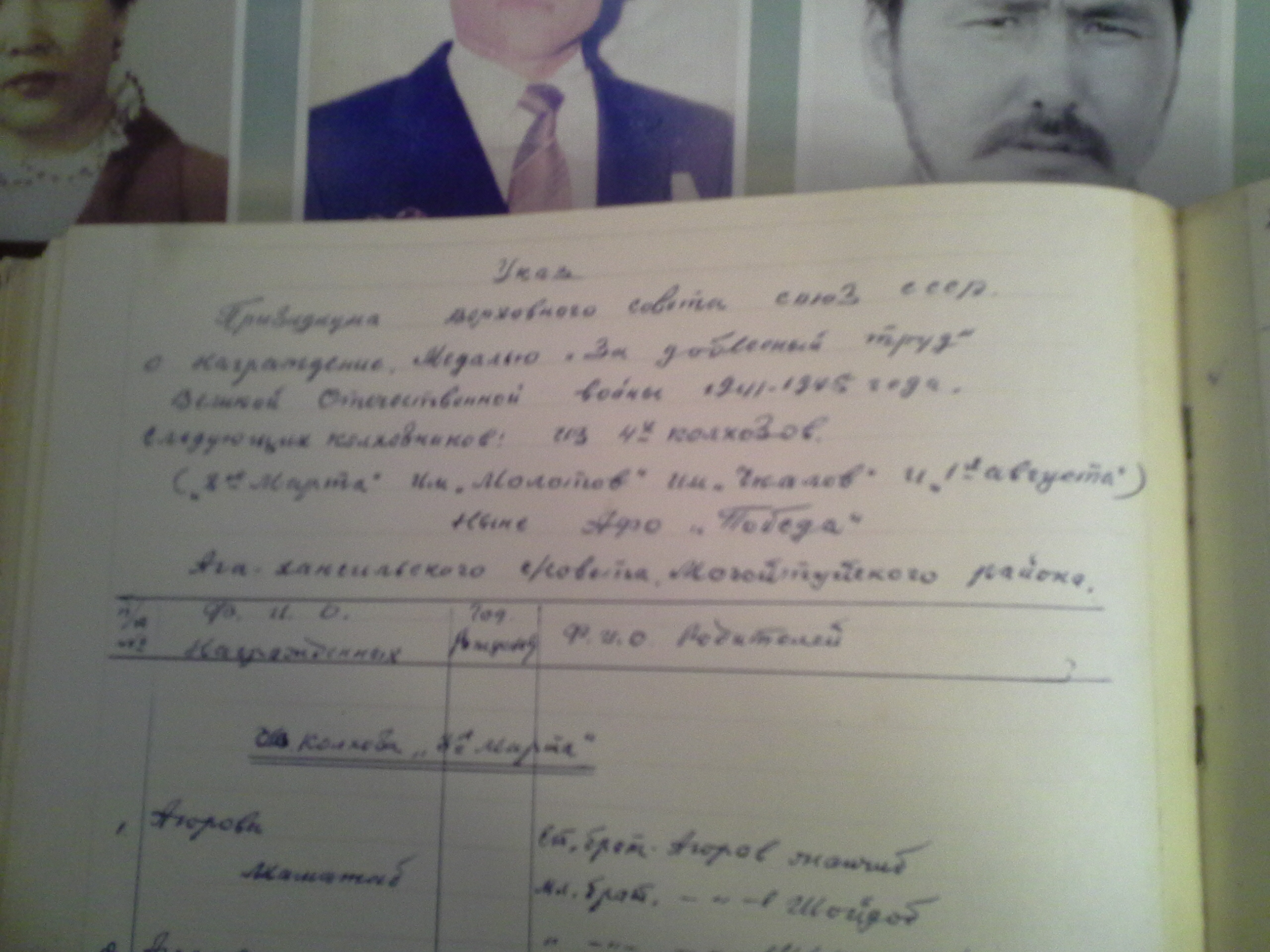

А страницы с записью Указа о награждении колхозников "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 года" наполнили мое сердце гордостью за мою маму.

Как могли, где-то недоедая, недосыпая, всеми силами они приближали Победу в тылу.

Я помню рассказ матери о том моменте, когда женщины - колхозницы узнали об окончании войны. Доярки трудились в тот майский день на молочной ферме в пади Ульдирга. Кто-то вдруг заметил всадника, скачущего во весь опор в сторону фермы. Он размахивал красной тряпицей и что-то громко кричал. Но слова сначала доносились еле-еле, по степи неслось:"....даааа! ......бедаааа!" Доярки сгрудились и замерли от напряжения, какую еще недобрую весть несет им этот всадник? Всадник, а это был босоногий мальчишка на коне без седла, прокружил вокруг доярок несколько раз, крича им: "Победааааа! Победааааа!" Женщины стащили его с коня, а он видя их онемевшие лица, все кричал: "Победа-а-а-а! Дайн дyyрээ-э-э!Война закончилааась!" Что тут началось, мальчишку тормошили, радость переполняла женщин, смех и слезы, за тех кто не дождался этого дня, все это было одновременно...

После войны четыре колхоза объединились в один, колхозники единогласно дали ему имя "ПОБЕДА".

В этой книге есть также страницы с семейными родословными древами.Листая страницы этой книги, я невольно думала о тех людях, кто старательно вносил сюда записи. Какой памятник они создавали не только себе, а всем нам! Это настоящий дневник села - АГА-ХАНГИЛЬСКИЙ ДНЕВНИК!

А кроме этого, в музее любая семья может сделать собственную выставку о своей семье, достижениях, с родословным древом к какой-нибудь знаменательной семейной дате или событию.

Это очень воспитательный момент для подрастающего поколения. Вот твоя семья - гордись своими корнями - не подведи!

Еще одна дата будет отмечаться в этом году - музею исполняется 35 лет! "Работы много - говорит Светлана Гавриловна,- нужно обновить стенды, привести в порядок музей, да еще и отопления зимой нет." Надо отметить, что с виду музей неказист, обыкновенный дом без украшений, палисадник без всяких клумб. Только по табличке на двери можно узнать, что это музей. Но музей замечателен своим внутренним духовным содержанием.

Скажу, не хвастаясь, что была я во многих музеях и родного края, и в российских городах, в столице и за рубежом. Но только один-единственный музей мне рассказал так подробно о жизни моих родных за последние сто лет. И эта память создана жителями села - сами помогали собрать коллекцию предметов старины, фотографий, а кто-то своим трудом и талантом творил историю села. Этот музей - больше чем музей, ведь в селе нет торгово-развлекательных центров как в городе, музей живет в сердце каждого жителя этого села. Этот музей - не просто выставка предметов, это достояние села, достояние района.

Спасибо сельчанам за сохранение памяти всех, кто родился, жил и работал на этой земле. Спасибо большое и нашему экскурсоводу Светлане Гавриловне за интересные рассказы и уделенное нам время! Желаю огромных успехов в Вашем труде и Вашей жизни!