Поговорим о высоком?

Вчера в гостях была сестра. На этот раз мы коснулись не Второй мировой, а литературы.

Впрочем, это не значит, что темы 30-х годов XX века остались в стороне и современное "искусство" - тоже)

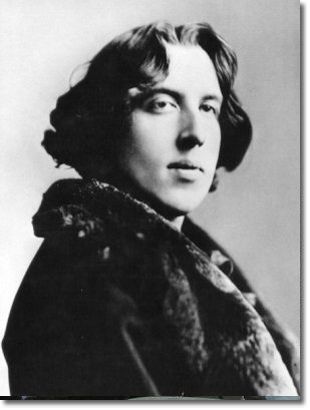

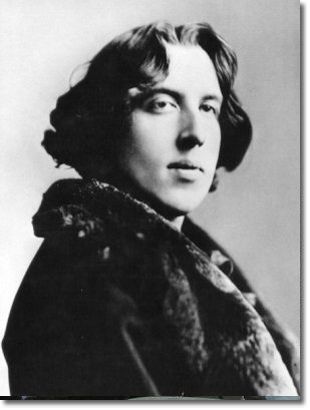

Мелкая заинтересовалась Оскаром Уайльдом и его "Портретом Дориана Грея".

Сказала, что начинала читать в перелёте, но не дочитала, а недавно наткнулась на отзывы и решила всё же вернуться к книге, спросила, стоит ли.

Я однозначно ответила ДА.

"Портрет" гения - одно из лучших произведений своей эпохи (направление - "Эстетизм"). Написано тонко, умно и многослойно, как тот наполеон. И мне очень нравится отклик писателя (хотя он больше драматург, конечно) на критику: "Те, кто не заметил морали в романе, - полные лицемеры, поскольку мораль всего-то и состоит в том, что убивать совесть безнаказанно нельзя.".

Вот бы у кого поучиться нашим современникам, обожающим эстетизировать зло и оставлять его деяния совершенно безнаказанными!

Кстати, по "Портрету" сняты не только фильмы в каноне: с юношей в главной роли, но и по сюжету аналогичный: с дамой по имени Дориан, только действие происходит в конце века. Одна из немногих постановок "по мотивам", которую я искренне считаю удачной.

Далее Мелкая рассказала о прочтённой недавно книжке "потерянного поколения" - "Прекрасные и проклятые" Фицджеральда,

которую я, честно сказать, не помню (мы читали слишком много в своё время и помнить всё невозможно, конечно. Вот "Ночь нежна" с несчастной Николь того же автора осталась в памяти), а фильм по нему, если верить Вики, утерян.

Утерян, впрочем, как и смысл жизни всех персонажей эпохи "Потерянного поколения". Эти тексты, конечно, на любителя и могут ввести вас к глубокую депрессуху.

Поскольку действие романа - 20-е годы прошлого столетия, естественно, речь плавно перешла на Россию и её действительность того времени.

Тут уже залилась соловьём я, рассказывая о Серебряном веке русской литературы,

о том, как "цеховые поэты" требовали "сбросить Пушкина с корабля современности" (за что, собственно потом все и поплатились). О трагической судьбе Есенина, Ахматовой, Гумилёва, Цветаевой, о продажности Маяковского.

Вспомнили, как стих О. Мандельштама "Ленинград" взяла Алла Борисовна в основу для одноимённой песни, изменив в ней буквально одно слово - название города с Петербурга на Ленинград - и выкинув слово "мертвецов"... (в силу политики, ясное дело, но суть текста от этого мало изменилась).

Ленинград

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,

Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:

У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня ещё есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

А это 1930 год, между делом...

В общем, тема была долгой, затронула уже и политические аспекты.

Копнув глубже, мы коснулись уже XIX столетия и сравнили "серебряников" с писателями Золотого века.

Тут выяснилось, что Мелкая вообще не помнит "Героя нашего времени" М. Ю. Лермонтова,

поэтому она сразу поставила себе галочку - "перечитать!".

Как по мне, спустя два века мало что изменилось: люди по-прежнему надевают маски и показывают окружающим ровно то, что эти самые окружающие хотели бы видеть. Только если раньше таких печориных было немного, то теперь их, увы, большинство, а искусство притворства, пикап и талант НЛП-шников едва ли не обожествляются.

И я уже не говорю о гениальности Лермонтова, о его неповторимом стиле. Никто до него не догадался, что банальные слова в тексте, например "он разозлился", можно заменить на характерное и точное описание мимики и жестов героя, сделать так, что читатель буквально увидит, ЧТО происходит с персонажем и прочувствует это.

Это были первые штрихи психологизма, который возвёл в ранг абсолюта Ф. М Достоевский. Но честно сказать, Юрьевича мне всегда было читать и изучать интереснее, чем Михайловича.

В контексте темы вспомнили и фильм "Из пламя и света" с Ю. Чурсиным, о котором я писала в 2014 году:

http://mariusm11.livejournal.com/164812.html

и http://mariusm11.livejournal.com/166329.html.

Потом логика вырулила на Джека Лондона и его юбилейную, 50-ую книгу "Сердца трёх" (НЕ путать с фильмом!).

Полагаю, что мало кто знает, как писался роман. А забавно то, что это единственное призведение, написанное Лондоном не из головы, не по репортёрским заметкам, а по готовому сценарию, подготовленному другим человеком.

То есть автор, пока писал, не знал, что будет с его персонажами далее))) Он сам находился в азарте и неведении, потому и читатель до последней страницы не находит ни одного намёка на то, чем закончится приключение потомков пирата Моргана. А для того чтобы лучше с персонажами "познакомиться", Лондон ходил в театр на репетиции одноимённой пьесы, ко дню премьеры которой, собственно, роман и писался.

Эту информацию в Википедии вы не найдёте: очерк Лондона о том, как писались "Сердца трёх", обычно публикуется вместе с текстом романа в одной обложке.

Вот такие культурные выходные были у нас, в Северной столице)

А вы чем занимались?

Впрочем, это не значит, что темы 30-х годов XX века остались в стороне и современное "искусство" - тоже)

Мелкая заинтересовалась Оскаром Уайльдом и его "Портретом Дориана Грея".

Сказала, что начинала читать в перелёте, но не дочитала, а недавно наткнулась на отзывы и решила всё же вернуться к книге, спросила, стоит ли.

Я однозначно ответила ДА.

"Портрет" гения - одно из лучших произведений своей эпохи (направление - "Эстетизм"). Написано тонко, умно и многослойно, как тот наполеон. И мне очень нравится отклик писателя (хотя он больше драматург, конечно) на критику: "Те, кто не заметил морали в романе, - полные лицемеры, поскольку мораль всего-то и состоит в том, что убивать совесть безнаказанно нельзя.".

Вот бы у кого поучиться нашим современникам, обожающим эстетизировать зло и оставлять его деяния совершенно безнаказанными!

Кстати, по "Портрету" сняты не только фильмы в каноне: с юношей в главной роли, но и по сюжету аналогичный: с дамой по имени Дориан, только действие происходит в конце века. Одна из немногих постановок "по мотивам", которую я искренне считаю удачной.

Далее Мелкая рассказала о прочтённой недавно книжке "потерянного поколения" - "Прекрасные и проклятые" Фицджеральда,

которую я, честно сказать, не помню (мы читали слишком много в своё время и помнить всё невозможно, конечно. Вот "Ночь нежна" с несчастной Николь того же автора осталась в памяти), а фильм по нему, если верить Вики, утерян.

Утерян, впрочем, как и смысл жизни всех персонажей эпохи "Потерянного поколения". Эти тексты, конечно, на любителя и могут ввести вас к глубокую депрессуху.

Поскольку действие романа - 20-е годы прошлого столетия, естественно, речь плавно перешла на Россию и её действительность того времени.

Тут уже залилась соловьём я, рассказывая о Серебряном веке русской литературы,

о том, как "цеховые поэты" требовали "сбросить Пушкина с корабля современности" (за что, собственно потом все и поплатились). О трагической судьбе Есенина, Ахматовой, Гумилёва, Цветаевой, о продажности Маяковского.

Вспомнили, как стих О. Мандельштама "Ленинград" взяла Алла Борисовна в основу для одноимённой песни, изменив в ней буквально одно слово - название города с Петербурга на Ленинград - и выкинув слово "мертвецов"... (в силу политики, ясное дело, но суть текста от этого мало изменилась).

Ленинград

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,

Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:

У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня ещё есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

А это 1930 год, между делом...

В общем, тема была долгой, затронула уже и политические аспекты.

Копнув глубже, мы коснулись уже XIX столетия и сравнили "серебряников" с писателями Золотого века.

Тут выяснилось, что Мелкая вообще не помнит "Героя нашего времени" М. Ю. Лермонтова,

поэтому она сразу поставила себе галочку - "перечитать!".

Как по мне, спустя два века мало что изменилось: люди по-прежнему надевают маски и показывают окружающим ровно то, что эти самые окружающие хотели бы видеть. Только если раньше таких печориных было немного, то теперь их, увы, большинство, а искусство притворства, пикап и талант НЛП-шников едва ли не обожествляются.

И я уже не говорю о гениальности Лермонтова, о его неповторимом стиле. Никто до него не догадался, что банальные слова в тексте, например "он разозлился", можно заменить на характерное и точное описание мимики и жестов героя, сделать так, что читатель буквально увидит, ЧТО происходит с персонажем и прочувствует это.

Это были первые штрихи психологизма, который возвёл в ранг абсолюта Ф. М Достоевский. Но честно сказать, Юрьевича мне всегда было читать и изучать интереснее, чем Михайловича.

В контексте темы вспомнили и фильм "Из пламя и света" с Ю. Чурсиным, о котором я писала в 2014 году:

http://mariusm11.livejournal.com/164812.html

и http://mariusm11.livejournal.com/166329.html.

Потом логика вырулила на Джека Лондона и его юбилейную, 50-ую книгу "Сердца трёх" (НЕ путать с фильмом!).

Полагаю, что мало кто знает, как писался роман. А забавно то, что это единственное призведение, написанное Лондоном не из головы, не по репортёрским заметкам, а по готовому сценарию, подготовленному другим человеком.

То есть автор, пока писал, не знал, что будет с его персонажами далее))) Он сам находился в азарте и неведении, потому и читатель до последней страницы не находит ни одного намёка на то, чем закончится приключение потомков пирата Моргана. А для того чтобы лучше с персонажами "познакомиться", Лондон ходил в театр на репетиции одноимённой пьесы, ко дню премьеры которой, собственно, роман и писался.

Эту информацию в Википедии вы не найдёте: очерк Лондона о том, как писались "Сердца трёх", обычно публикуется вместе с текстом романа в одной обложке.

Вот такие культурные выходные были у нас, в Северной столице)

А вы чем занимались?