В заповедных и дремучих, страшных фентези лесах… часть 1

Когда я был маленьким (ну по крайней мере в поперечнике), а компьютеры большими (только не по размеру памяти, конечно), так вот в те далёкие времена я впервые столкнулся с компьютерными играми. А в них - с орками и гоблинами. И где-то на второй-третьей представительнице этого племени времяубийц я задумался… Ну хорошо, хорошо, после второй-третьей, не непосредственно во время. В общем я задумался. А почему все гоблины так похожи? Ведь не может же быть, чтобы разные авторы совершенно случайно решили сделать своих мелких пакостников на одно лицо зелёненькими, клыкастенькими и ушастенькими. Определённо должен был быть некий первоисточник, из которого все эти авторы черпали своё вдохновение (правда мало у кого зачерпнулось его сколько-нибудь прилично, будем честны, игровые сюжеты тех времён зачастую слишком уж буквально следовали правилу Кармака). Я долго искал ответ на этот вопрос, и, пожалуй, даже кое что, можно сказать, нашёл.

Истоки, или из дыма и пара

Всевозможные орки и эльфы неразрывно связаны с жанром фентези. Если гномов ещё можно встретить у Гауфа или братьев Гримм, то эльфы и особенно орки - практически визитная карточка. Соответственно и начинать нашу историю следует с зарождения жанра. Точнее с перерождения - ибо история отцов-прародителей фентези - авантюрного романа и волшебной сказки - насчитывает долгие столетия. И это если не вспоминать Гомера, и не пытаться привлечь к делу средневековые жанры путешествий в экзотические страны или описания быта псоглавцев и туземцев.

Традиционно одним из первопроходцев жанра считается Роберт Говард. И друг его Говард Лавкрафт, но его творчество лежит несколько в стороне от предмета нашего маленького любительского исследования. Так или иначе, но мечи и магия начали активно прописываться на страницах дешёвых журналов именно в промежутке между двумя мировыми войнами.

Почему именно тогда? Ну пути как вдохновения, так и моды неисповедимы. Однако следует признать, что популярность тех или иных жанров всё же больше зависит от потребностей читателя, нежели возможностей авторов. Всё как везде - спрос диктует предложение в куда большей степени, чем наоборот.

XIX же век был особой эпохой. Веком пара и электричества. Временем, когда «железная поступь прогресса» сотрясала медвежьи уголки планеты (но тряска эта была ещё не слишком сильна) и мир менялся почти также быстро, как и ныне. Именно тогда наука и техника, прогресс и развитие были возведены на пьедестал, которого не покинули и ныне. Ведь и по сей день мы употребляем обороты «прогрессивный» и «ретроградный» как вполне отчётливые оценки из разряда хорошо/плохо. И мысль о том, что прогрессивность хороша, а ретроградность… ну так скажем, не очень, прочно сидит в нашем сознании.

Настолько прочно, что не всегда приходит в голову, что бывает и совсем не так. А ведь бывает. Любые средневековые документы полны мотиваций «по стародавнему обычаю», «так поступали наши отцы», «как повелось испокон веков». Именно новое тогда казалось скверным и опасным, а многовековая традиция почиталась лучшим основанием ничего не менять и дальше. Научно-техническая и промышленная революции перевернули всё с ног на голову, породив мир, в которым мы и живём сейчас.

Но вернёмся к литературным модам XIX столетия. Понятное дело - в эпоху всеобщего прогресса литература не могла оставаться в стороне. А литература развлекательно-приключенская тем более. И один из китов, на которых она стоит - необычность и чудеса. Но прогресс признавал только один вид чудес - чудеса науки и техники. Магии и волшебству не было места в мире револьверов, паровозов и динамита. Достаточно неплохо это сформулировал Обручев в предисловии к роману «Плутония»:

Хороший научно-фантастический роман должен быть правдоподобен, должен внушать читателю убеждение, что все описываемые события при известных условиях могут иметь место, что в них нет ничего сверхъестественного, чудесного. Если в романе нагромождены разные чудеса - это уже не роман, а сказка для маленьких детей, которым можно рассказывать всякие небылицы.

Собственно, как требование к научно-фантастическому роману всё ровно так и осталось. Но здесь на мой взгляд важна концовка. Представление о том, что роман где «нагромождены разные чудеса» - всего лишь детская сказка. Которая не годится уже для школьника, а устроит лишь совсем уж малышей.

Владимир Афанасьевич писал это уже в XX веке, однако тенденция проявлялась и раньше. Чудеса магические в приключенческой литературе той эпохи отодвигались в сторону, оставаясь уделом мистических и готических романов, где мрачная и нераскрытая тайна были основой фабулы. Хотя и там они зачастую маскировались под личиной чудес научных и технических. Доктору Франкенштейну совершенно недостаточно было пары заклинаний или набора магических фолиантов. Нет, ему уже требовались электричество и химия.

кадр из фильма "Невеста Франкенштейна"

С другой стороны, та самая железная поступь прогресса ещё не успела завести его достаточно далеко, отчего второй кит авантюрного жанра - экзотический антураж - не требовал от авторов сверхъестественных усилий. Для того чтобы найти более чем достаточно приключений на все места своего тела героям вполне хватало просто выехать за пределы Европы. Ну или погрузиться в преступный мир самой Европы. Впрочем, это уже тема иного размышления и иного жанра.

Первая мировая всё изменила. Она не только перевернула благополучный европейский мир. Она наглядно продемонстрировала тёмную сторону прогресса. Опасность того джинна, который наука и техника выпустили из колбы. Прогресс уже не виделся однозначным и неоспоримым благом, а противостоящие ему традиции и первобытность обрели флёр экзотичной привлекательности. Эдакого мира потерянной невинности.

Сказки, ориентированные на аудиторию более серьёзную, нежели дошкольники, писались и в XIX веке, но в массе своей это всё же были именно традиционные сказки, только с более выраженным и серьёзным намеком, в них вложенным. И оставались всё же отдельными и самостоятельными произведениями, отражавшими взгляды их авторов, но не становившихся неким отдельным литературным явлением.

Превращать их в совершенно самостоятельный жанр первым стал, по-видимому, Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт, восемнадцатый барон Дансени, создавший, начиная с 1905 года серию рассказов (а в 20-е уже повестей и романов) содержавших вполне себе фентезийный мир с собственной историей и географией. Тем не менее современникам он всё же запомнился скорее как драматург, нежели как создатель нового жанра. Что не помешало названным выше Лавкрафту и Говарду признавать его творчество одним из источников своего вдохновения.

Кстати о них, а также ещё одном патриархе жанра - Эдгаре Райсе Берроузе. Хотя ныне их книги вполне могут рассматриваться по статье «фентези», на момент создания они вполне могли считаться «твёрдой научной фантастикой». Ну может за исключением Лавкрафта.

Мир Барсума из «Принцессы Марса» создавался на основании считавшихся вполне научными представлений Персиваля Лоуэлла. Именно тот ввёл в обиход как подробные карты марсианских каналов и твёрдую убежденность в их искусственном происхождении, так и теорию стадиальной эволюции планет. Согласно ей, все планеты Солнечной системы проходили через шесть стадий. Начиная как огненный, газообразный, шар, планета медленно остывает сначала в шар жидкой лавы, потом в раскалённое, но уже твёрдое небесное тело, затем из атмосферы конденсируется вода, образующая океаны. Наконец вода высыхает, атмосфера улетучивается в космос, и планета превращается в холодный безжизненный камень.

В рамках этой теории Марс представлялся более старой планетой, где океаны уже высохли, а атмосфера стала разреженной, но не ещё не исчезла окончательно. В то время как Венера - более молодой, где кора ещё тонкая и часто разрываема вулканами, океаны молоды, а атмосфера густа… Собственно образы «старого Марса» с умирающей среди пустынь древней цивилизацией и «молодой Венеры» с кипучим вулканизмом и дикими джунглями дожили до Бредбери и Стругацких. В эпоху же Берроуза это был вполне себе «научно-популярный мейнстрим».

Строго говоря Барсум традиционно всё же и классифицируется скорее как фантастика, однако именно там мы уже видим причудливые и разноцветные расы инопланетян, которые нам ещё встретятся на страницах исследования.

Как ни странно, но гиборийская эра Говарда тоже вполне себе «твёрдая НФ». Поскольку восходит к другой мейнстримной теории - катастрофизму, и сопутствующим концепциям в геологии - фиксизму и антропологии - полицентризму.

Если кратко. Ещё в 1912 году немецкий геолог Альфред Вегенер высказал идею дрейфа материков. Он предположил, что материки представляют собой относительно подвижные платформы, подобного льдинам перемещающиеся по поверхности Земли. Это позволяло легко и изящно объяснить множество накопивших к тому времени фактов о сходстве горных пород, растений и животных на удалённых друг от друга материках.

Однако научное сообщество повертело пальцем у виска и послало Вегенера куда подальше. В 1929 году учёный погиб во время полярной экспедиции, а его теория почти на полвека была отправлена в раздел научных курьёзов и сумасшедших гипотез…

Однако факты, для объяснения которых она была придумана, отличались свойственным фактам упрямством. Поэтому на сцену явилась «теория затонувших мостов», согласно которой между современными континентами периодически возникали сухопутные перемычки, которые не менее периодически тонули в океанах. Вон и Платон про это писал… В общем теория возникающих и тонущих материков, и соединявших континенты мостов и перешейков, стала геологическим мейнстримом, и долгие годы питала сторонников всевозможных Атлантид и Лемурий.

В этом плане идеи Говарда о древней Земле принципиально отличной от современной, где время от времени чудовищные катастрофы топили континенты, поднимали горы и изменяли облик материков - были вполне себе в рамках научных представлений того времени. Как и идеи различных человеческих рас, развивавшихся параллельно и не совсем синхронно - в то время как Стигия уже постигала тайны магических искусств, предки Конана ещё только слезали с деревьев… Здесь на сцену выходила уже антропологическая теория полицентризма, принявшая законченные формы в трудах немецкого же учёного Франца Вейденрейха.

Согласно ей различные человеческие расы - продукт независимой эволюции изначально различных примитивных предков. И европейцы произошли от европейских обезьян совершенно независимо от того, как китайцы произошли от обезьян китайских. В этом плане «многорасовость» мира Говарда также была вполне себе отражением научных представлений. В предельно концентрированной форме все три концепции отразил Алексей Толстой в «Аэлите» - тут и стареющий Марс, и катастрофы земной поверхности, и разнообразные земные и марсианские расы.

Ещё одним источником, влиявшим на становление фентезийного жанра, была литература оккультно-эзотерического плана. Например, «Грядущая раса» Эдварда Бульвер-Литтона. В них изменявшие лицо земли катастрофы наполнялись глубинным смыслом и магическим значением, и рождались таинственные расы, обладавшие недоступной человечеству мудростью. В массе своей эта литература была не столько художественной, сколько претендовавшей на тайное знание, но по сути сплошь и рядом оказывалась не более чем претенциозной беллетристикой.

И именно в этой бурной атмосфере литературных течений и веяний начала XX столетия зарождалось то, что станет одним из ключевых развлекательных жанров его конца.

Профессор или рождение канона

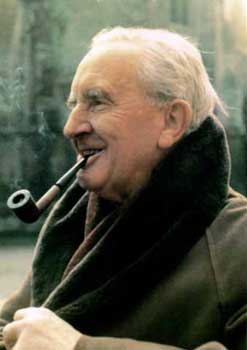

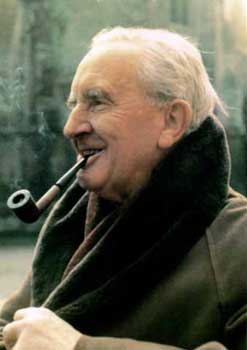

Итак, тот, кого многие, если не большинство, ставят во главу угла в процессе возникновения фентезийного жанра - Джон Рональд Руэл Толкиен. Фигура культовая если не сказать больше - кумир огромного числа поклонников. Известный как просто Профессор. Кстати и действительно профессор Оксфорда.

Именно в его творчестве на сцену впервые выходят «классические» фентезийные расы - эльфы, орки, гномы. Нет, сами по себе они вырастают из фольклора, но каноничная для фентези их форма начинается выковываться именно на страницах «Хоббита» и «Властелина Колец».

Прежде чем обратиться к ним, сделаю небольшое замечание. Творчество Толкиена резко отлично от тех же Говарда или Берроуза. В нём совершенно явно отвергнут технический прогресс. Толкиен воспевает золотой доиндустриальный век, а технические устройства, чадящие печи и промышленный подход к производству - атрибуты сил зла и тьмы. Неминуемая же трансформация мира человеком обозначена как закат и падение этого мира. И это тоже во многом стало каноном жанра, и обозначило переход от прогрессизма межвоенного периода, к поэтизации древности и средневековья, воспеванию прекрасного и совершенно сна, где любые изменения - только к худшему. В чём-то это возрождение уже упомянутого мною средневекового консервативного взгляда на жизнь.

Некий шаг в этом направлении сделал уже Говард. Но он не отрицал прогресса и не поэтизировал магию. Его гиборийская эра - скорее место, где прогресс легко обратим, а цивилизация - лишь тонкий налёт, легко исчезающий, когда мир снова и снова откатывается к дикости и варварству. А магия - не светлое и древнее волшебство, организующее вселенную в божественной гармонии, и поддерживающее древнюю и нетехническую цивилизацию, а зловещий и вредоносный продукт соглашений магов с тёмными и демоническими силами.

Но вернёмся к нашим расам. Самое удивительное, что, судя по неопубликованному корпусу творчества, Толкиен отнюдь не стремился к их созданию. Как мне представляется они во многом стали побочным следствием того факта, что «Хоббит» изначально создавался именно как «сказка для маленьких детей, которым можно рассказывать всякие небылицы».

Вопросам генезиса образа хоббитов посвящена совершенно грандиозная литература, и я не рискну вступать в масштабные дискуссии об этом. Замечу лишь, что образ некоего народа, по росту и признакам, сходного с детьми или подростками - стандартный приём детской литературы (тот же Френк Баум в «Стране Оз» сделал это задолго до Толкиена). Детям сложно сопереживать откровенно взрослым героям. И я не думаю, что хоббит Бильбо и двенадцать гномов стали героями совсем уж случайно. Равно и привычные из сказок названия эльфов и гоблинов впервые появляются именно на страницах «Туда и обратно». Хотя позднее Толкиен и отказался от термина «гоблин» и активно отрицал его сопоставление с созданными им орками.

Так или иначе, но именно благодаря этой книге суровые воины созданного оксфордским профессором эпоса явились миру под именами эльфов и гномов, их демонические враги - орков и гоблинов, а простые (на первый взгляд, конечно, простые) обыватели - хоббитов. Что интересно - обыкновенных людей на страницах книги не так уж и много.

«Властелин колец» стал книгой во многом для взрослых, и куда более близкой к изначальным замыслам придуманной Толкиеном вселенной. Однако канон был уже создан, и эльфы с гномами со страниц никуда не делись, хотя и отступили на второй план - всё же большинство действующих лиц уже просто люди.

Что интересно, местом действия книги по-прежнему остаётся наша Земля и трансформирующие её катастрофы никуда не делись. Что с одной стороны сближает Средиземье с миром той же Гиборийской эры, а с другой - ставит перед автором вопрос объяснения того, куда делись все эти эльфы и гномы в дальнейшем. И здесь рождается ещё один канон - эльфы уходят в волшебный и недоступный мир Заокраинного Запада, гномы - угасают, ну а тёмные орки то ли подвергаются истреблению, то ли остаются в мире, растворившись в людях, и тем самым взяв на себя ответственность за несовершенство человечества.

Следует заметить, что безумная популярность и культовость постигли книги Толкиена не сразу. Издавались они неспешно, и известность их росла медленно. Лишь общий культурный переворот, сотрясший западный мир в 60-х вознес магико-фантастическую литературу на вершины популярности. Творчество Говарда было не только переиздано, но и прилично дописано и переписано - до сих пор не всегда понятно, что там принадлежит перу самого Роберта Ирвина, а что потом приписали другие авторы. Не задержались с появлением и талантливые последователи и продолжатели. Ну а «Властелин Колец» прогремел на весь мир, став культом и каноном жанра.

Продолжение...

Истоки, или из дыма и пара

Всевозможные орки и эльфы неразрывно связаны с жанром фентези. Если гномов ещё можно встретить у Гауфа или братьев Гримм, то эльфы и особенно орки - практически визитная карточка. Соответственно и начинать нашу историю следует с зарождения жанра. Точнее с перерождения - ибо история отцов-прародителей фентези - авантюрного романа и волшебной сказки - насчитывает долгие столетия. И это если не вспоминать Гомера, и не пытаться привлечь к делу средневековые жанры путешествий в экзотические страны или описания быта псоглавцев и туземцев.

Традиционно одним из первопроходцев жанра считается Роберт Говард. И друг его Говард Лавкрафт, но его творчество лежит несколько в стороне от предмета нашего маленького любительского исследования. Так или иначе, но мечи и магия начали активно прописываться на страницах дешёвых журналов именно в промежутке между двумя мировыми войнами.

Почему именно тогда? Ну пути как вдохновения, так и моды неисповедимы. Однако следует признать, что популярность тех или иных жанров всё же больше зависит от потребностей читателя, нежели возможностей авторов. Всё как везде - спрос диктует предложение в куда большей степени, чем наоборот.

XIX же век был особой эпохой. Веком пара и электричества. Временем, когда «железная поступь прогресса» сотрясала медвежьи уголки планеты (но тряска эта была ещё не слишком сильна) и мир менялся почти также быстро, как и ныне. Именно тогда наука и техника, прогресс и развитие были возведены на пьедестал, которого не покинули и ныне. Ведь и по сей день мы употребляем обороты «прогрессивный» и «ретроградный» как вполне отчётливые оценки из разряда хорошо/плохо. И мысль о том, что прогрессивность хороша, а ретроградность… ну так скажем, не очень, прочно сидит в нашем сознании.

Настолько прочно, что не всегда приходит в голову, что бывает и совсем не так. А ведь бывает. Любые средневековые документы полны мотиваций «по стародавнему обычаю», «так поступали наши отцы», «как повелось испокон веков». Именно новое тогда казалось скверным и опасным, а многовековая традиция почиталась лучшим основанием ничего не менять и дальше. Научно-техническая и промышленная революции перевернули всё с ног на голову, породив мир, в которым мы и живём сейчас.

Но вернёмся к литературным модам XIX столетия. Понятное дело - в эпоху всеобщего прогресса литература не могла оставаться в стороне. А литература развлекательно-приключенская тем более. И один из китов, на которых она стоит - необычность и чудеса. Но прогресс признавал только один вид чудес - чудеса науки и техники. Магии и волшебству не было места в мире револьверов, паровозов и динамита. Достаточно неплохо это сформулировал Обручев в предисловии к роману «Плутония»:

Хороший научно-фантастический роман должен быть правдоподобен, должен внушать читателю убеждение, что все описываемые события при известных условиях могут иметь место, что в них нет ничего сверхъестественного, чудесного. Если в романе нагромождены разные чудеса - это уже не роман, а сказка для маленьких детей, которым можно рассказывать всякие небылицы.

Собственно, как требование к научно-фантастическому роману всё ровно так и осталось. Но здесь на мой взгляд важна концовка. Представление о том, что роман где «нагромождены разные чудеса» - всего лишь детская сказка. Которая не годится уже для школьника, а устроит лишь совсем уж малышей.

Владимир Афанасьевич писал это уже в XX веке, однако тенденция проявлялась и раньше. Чудеса магические в приключенческой литературе той эпохи отодвигались в сторону, оставаясь уделом мистических и готических романов, где мрачная и нераскрытая тайна были основой фабулы. Хотя и там они зачастую маскировались под личиной чудес научных и технических. Доктору Франкенштейну совершенно недостаточно было пары заклинаний или набора магических фолиантов. Нет, ему уже требовались электричество и химия.

кадр из фильма "Невеста Франкенштейна"

С другой стороны, та самая железная поступь прогресса ещё не успела завести его достаточно далеко, отчего второй кит авантюрного жанра - экзотический антураж - не требовал от авторов сверхъестественных усилий. Для того чтобы найти более чем достаточно приключений на все места своего тела героям вполне хватало просто выехать за пределы Европы. Ну или погрузиться в преступный мир самой Европы. Впрочем, это уже тема иного размышления и иного жанра.

Первая мировая всё изменила. Она не только перевернула благополучный европейский мир. Она наглядно продемонстрировала тёмную сторону прогресса. Опасность того джинна, который наука и техника выпустили из колбы. Прогресс уже не виделся однозначным и неоспоримым благом, а противостоящие ему традиции и первобытность обрели флёр экзотичной привлекательности. Эдакого мира потерянной невинности.

Сказки, ориентированные на аудиторию более серьёзную, нежели дошкольники, писались и в XIX веке, но в массе своей это всё же были именно традиционные сказки, только с более выраженным и серьёзным намеком, в них вложенным. И оставались всё же отдельными и самостоятельными произведениями, отражавшими взгляды их авторов, но не становившихся неким отдельным литературным явлением.

Превращать их в совершенно самостоятельный жанр первым стал, по-видимому, Эдвард Джон Мортон Дракс Планкетт, восемнадцатый барон Дансени, создавший, начиная с 1905 года серию рассказов (а в 20-е уже повестей и романов) содержавших вполне себе фентезийный мир с собственной историей и географией. Тем не менее современникам он всё же запомнился скорее как драматург, нежели как создатель нового жанра. Что не помешало названным выше Лавкрафту и Говарду признавать его творчество одним из источников своего вдохновения.

Кстати о них, а также ещё одном патриархе жанра - Эдгаре Райсе Берроузе. Хотя ныне их книги вполне могут рассматриваться по статье «фентези», на момент создания они вполне могли считаться «твёрдой научной фантастикой». Ну может за исключением Лавкрафта.

Мир Барсума из «Принцессы Марса» создавался на основании считавшихся вполне научными представлений Персиваля Лоуэлла. Именно тот ввёл в обиход как подробные карты марсианских каналов и твёрдую убежденность в их искусственном происхождении, так и теорию стадиальной эволюции планет. Согласно ей, все планеты Солнечной системы проходили через шесть стадий. Начиная как огненный, газообразный, шар, планета медленно остывает сначала в шар жидкой лавы, потом в раскалённое, но уже твёрдое небесное тело, затем из атмосферы конденсируется вода, образующая океаны. Наконец вода высыхает, атмосфера улетучивается в космос, и планета превращается в холодный безжизненный камень.

В рамках этой теории Марс представлялся более старой планетой, где океаны уже высохли, а атмосфера стала разреженной, но не ещё не исчезла окончательно. В то время как Венера - более молодой, где кора ещё тонкая и часто разрываема вулканами, океаны молоды, а атмосфера густа… Собственно образы «старого Марса» с умирающей среди пустынь древней цивилизацией и «молодой Венеры» с кипучим вулканизмом и дикими джунглями дожили до Бредбери и Стругацких. В эпоху же Берроуза это был вполне себе «научно-популярный мейнстрим».

Строго говоря Барсум традиционно всё же и классифицируется скорее как фантастика, однако именно там мы уже видим причудливые и разноцветные расы инопланетян, которые нам ещё встретятся на страницах исследования.

Как ни странно, но гиборийская эра Говарда тоже вполне себе «твёрдая НФ». Поскольку восходит к другой мейнстримной теории - катастрофизму, и сопутствующим концепциям в геологии - фиксизму и антропологии - полицентризму.

Если кратко. Ещё в 1912 году немецкий геолог Альфред Вегенер высказал идею дрейфа материков. Он предположил, что материки представляют собой относительно подвижные платформы, подобного льдинам перемещающиеся по поверхности Земли. Это позволяло легко и изящно объяснить множество накопивших к тому времени фактов о сходстве горных пород, растений и животных на удалённых друг от друга материках.

Однако научное сообщество повертело пальцем у виска и послало Вегенера куда подальше. В 1929 году учёный погиб во время полярной экспедиции, а его теория почти на полвека была отправлена в раздел научных курьёзов и сумасшедших гипотез…

Однако факты, для объяснения которых она была придумана, отличались свойственным фактам упрямством. Поэтому на сцену явилась «теория затонувших мостов», согласно которой между современными континентами периодически возникали сухопутные перемычки, которые не менее периодически тонули в океанах. Вон и Платон про это писал… В общем теория возникающих и тонущих материков, и соединявших континенты мостов и перешейков, стала геологическим мейнстримом, и долгие годы питала сторонников всевозможных Атлантид и Лемурий.

В этом плане идеи Говарда о древней Земле принципиально отличной от современной, где время от времени чудовищные катастрофы топили континенты, поднимали горы и изменяли облик материков - были вполне себе в рамках научных представлений того времени. Как и идеи различных человеческих рас, развивавшихся параллельно и не совсем синхронно - в то время как Стигия уже постигала тайны магических искусств, предки Конана ещё только слезали с деревьев… Здесь на сцену выходила уже антропологическая теория полицентризма, принявшая законченные формы в трудах немецкого же учёного Франца Вейденрейха.

Согласно ей различные человеческие расы - продукт независимой эволюции изначально различных примитивных предков. И европейцы произошли от европейских обезьян совершенно независимо от того, как китайцы произошли от обезьян китайских. В этом плане «многорасовость» мира Говарда также была вполне себе отражением научных представлений. В предельно концентрированной форме все три концепции отразил Алексей Толстой в «Аэлите» - тут и стареющий Марс, и катастрофы земной поверхности, и разнообразные земные и марсианские расы.

Ещё одним источником, влиявшим на становление фентезийного жанра, была литература оккультно-эзотерического плана. Например, «Грядущая раса» Эдварда Бульвер-Литтона. В них изменявшие лицо земли катастрофы наполнялись глубинным смыслом и магическим значением, и рождались таинственные расы, обладавшие недоступной человечеству мудростью. В массе своей эта литература была не столько художественной, сколько претендовавшей на тайное знание, но по сути сплошь и рядом оказывалась не более чем претенциозной беллетристикой.

И именно в этой бурной атмосфере литературных течений и веяний начала XX столетия зарождалось то, что станет одним из ключевых развлекательных жанров его конца.

Профессор или рождение канона

Итак, тот, кого многие, если не большинство, ставят во главу угла в процессе возникновения фентезийного жанра - Джон Рональд Руэл Толкиен. Фигура культовая если не сказать больше - кумир огромного числа поклонников. Известный как просто Профессор. Кстати и действительно профессор Оксфорда.

Именно в его творчестве на сцену впервые выходят «классические» фентезийные расы - эльфы, орки, гномы. Нет, сами по себе они вырастают из фольклора, но каноничная для фентези их форма начинается выковываться именно на страницах «Хоббита» и «Властелина Колец».

Прежде чем обратиться к ним, сделаю небольшое замечание. Творчество Толкиена резко отлично от тех же Говарда или Берроуза. В нём совершенно явно отвергнут технический прогресс. Толкиен воспевает золотой доиндустриальный век, а технические устройства, чадящие печи и промышленный подход к производству - атрибуты сил зла и тьмы. Неминуемая же трансформация мира человеком обозначена как закат и падение этого мира. И это тоже во многом стало каноном жанра, и обозначило переход от прогрессизма межвоенного периода, к поэтизации древности и средневековья, воспеванию прекрасного и совершенно сна, где любые изменения - только к худшему. В чём-то это возрождение уже упомянутого мною средневекового консервативного взгляда на жизнь.

Некий шаг в этом направлении сделал уже Говард. Но он не отрицал прогресса и не поэтизировал магию. Его гиборийская эра - скорее место, где прогресс легко обратим, а цивилизация - лишь тонкий налёт, легко исчезающий, когда мир снова и снова откатывается к дикости и варварству. А магия - не светлое и древнее волшебство, организующее вселенную в божественной гармонии, и поддерживающее древнюю и нетехническую цивилизацию, а зловещий и вредоносный продукт соглашений магов с тёмными и демоническими силами.

Но вернёмся к нашим расам. Самое удивительное, что, судя по неопубликованному корпусу творчества, Толкиен отнюдь не стремился к их созданию. Как мне представляется они во многом стали побочным следствием того факта, что «Хоббит» изначально создавался именно как «сказка для маленьких детей, которым можно рассказывать всякие небылицы».

Вопросам генезиса образа хоббитов посвящена совершенно грандиозная литература, и я не рискну вступать в масштабные дискуссии об этом. Замечу лишь, что образ некоего народа, по росту и признакам, сходного с детьми или подростками - стандартный приём детской литературы (тот же Френк Баум в «Стране Оз» сделал это задолго до Толкиена). Детям сложно сопереживать откровенно взрослым героям. И я не думаю, что хоббит Бильбо и двенадцать гномов стали героями совсем уж случайно. Равно и привычные из сказок названия эльфов и гоблинов впервые появляются именно на страницах «Туда и обратно». Хотя позднее Толкиен и отказался от термина «гоблин» и активно отрицал его сопоставление с созданными им орками.

Так или иначе, но именно благодаря этой книге суровые воины созданного оксфордским профессором эпоса явились миру под именами эльфов и гномов, их демонические враги - орков и гоблинов, а простые (на первый взгляд, конечно, простые) обыватели - хоббитов. Что интересно - обыкновенных людей на страницах книги не так уж и много.

«Властелин колец» стал книгой во многом для взрослых, и куда более близкой к изначальным замыслам придуманной Толкиеном вселенной. Однако канон был уже создан, и эльфы с гномами со страниц никуда не делись, хотя и отступили на второй план - всё же большинство действующих лиц уже просто люди.

Что интересно, местом действия книги по-прежнему остаётся наша Земля и трансформирующие её катастрофы никуда не делись. Что с одной стороны сближает Средиземье с миром той же Гиборийской эры, а с другой - ставит перед автором вопрос объяснения того, куда делись все эти эльфы и гномы в дальнейшем. И здесь рождается ещё один канон - эльфы уходят в волшебный и недоступный мир Заокраинного Запада, гномы - угасают, ну а тёмные орки то ли подвергаются истреблению, то ли остаются в мире, растворившись в людях, и тем самым взяв на себя ответственность за несовершенство человечества.

Следует заметить, что безумная популярность и культовость постигли книги Толкиена не сразу. Издавались они неспешно, и известность их росла медленно. Лишь общий культурный переворот, сотрясший западный мир в 60-х вознес магико-фантастическую литературу на вершины популярности. Творчество Говарда было не только переиздано, но и прилично дописано и переписано - до сих пор не всегда понятно, что там принадлежит перу самого Роберта Ирвина, а что потом приписали другие авторы. Не задержались с появлением и талантливые последователи и продолжатели. Ну а «Властелин Колец» прогремел на весь мир, став культом и каноном жанра.

Продолжение...