Сериальность прозы

VS

Эти романы уже сравнивают, и небезосновательно: похожа и «модель ада», и отдельные типажи, авторов интересует один исторический слой. Фактурная, очень читабельная, кинематографичная проза… Но - именно кинематографичность текста в какой-то момент начинает работать против. В чем же дело?

Уже приходилось читать (и писать) о том, что в европейской литературе сложился особый тип исторического романа - карнавальный роман о войне, когда автор строит свою историю на гротеске, подчеркивает ее макабрическую природу. В «Благоволительницах» Литтела холокост описан глазами умного эсэсовца, у Леметра Первая мировая раскрыта через макабрическую махинацию с трупами («До свидания там, наверху»). Истоки такой поэтики понятны: война заражает абсурдом, только языком абсурда ее и можно описать, отсюда совсем другой, не стендалевско-толстовский, ритм и тон повествования, другой монтаж событий.

Отечественные авторы тоже ищут новые повествовательные техники - но вместо карнавальности в ее высоком смысле в их романах возникает сериальность. Придуманные истории увлекательны, но неглубоки. Описываемые драмы не избегли сюжетных натяжек. Главным героям в какой-то момент перестаешь верить. Может, так и надо? Но само слово «сериал» не фигурирует ни в каком контексте - слишком оно масскультное. Всё - на полном серьезе: традиции русской литературы обязывают! Хотя - чего бояться-то?«Если бы Толстой с Достоевским жили сегодня, они бы сочиняли сериалы, не дожидаясь, пока их экранизируют. …В "Войне и мире" Толстой поженил первую со вторым и произвел неожиданное потомство: мыльную оперу» (Александр Генис)

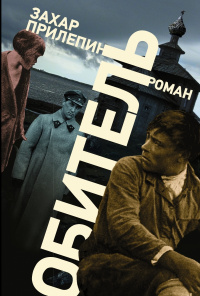

Впрочем, думаю, что в случае с «Обителью» и «Зулейхой» сериальность - свойство не столько формы, сколько, увы, содержания.