Имперскiй Портъ-Артуръ(2) : по горамъ

Продолжаемъ начатый вотъ такъ обзоръ Портъ-Артура любезно предоставленный намъ авторомъ снимковъ , тутъ виды съ Перепелиной горы.

Оригинал взят у periskop в Виды города Порт-Артура с Перепелиной горы

Выход из Порт-Артурской гавани. В открытое море следует китайский военный корабль

2. Сперва посмотрим на саму Перепелиную гору, снизу. Она видна почти со всех районов города, и узнаётся сразу - по высокому японскому памятнику 1910-х годов. У подножия виден старый русский вокзал 1903 года, с китайскими мотивами - зелёное деревянное здание.

3. А это вид 1904 года на Перепелиную гору с соседней большой сопки, отделяющей гавани от Жёлтого моря - Золотой горы. Как видите, её положение центральное.

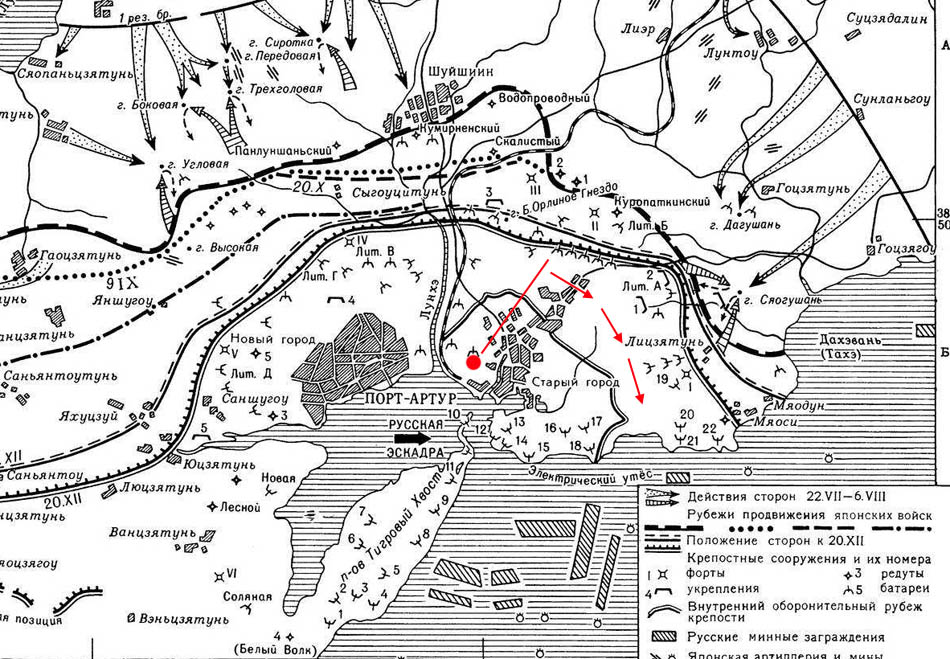

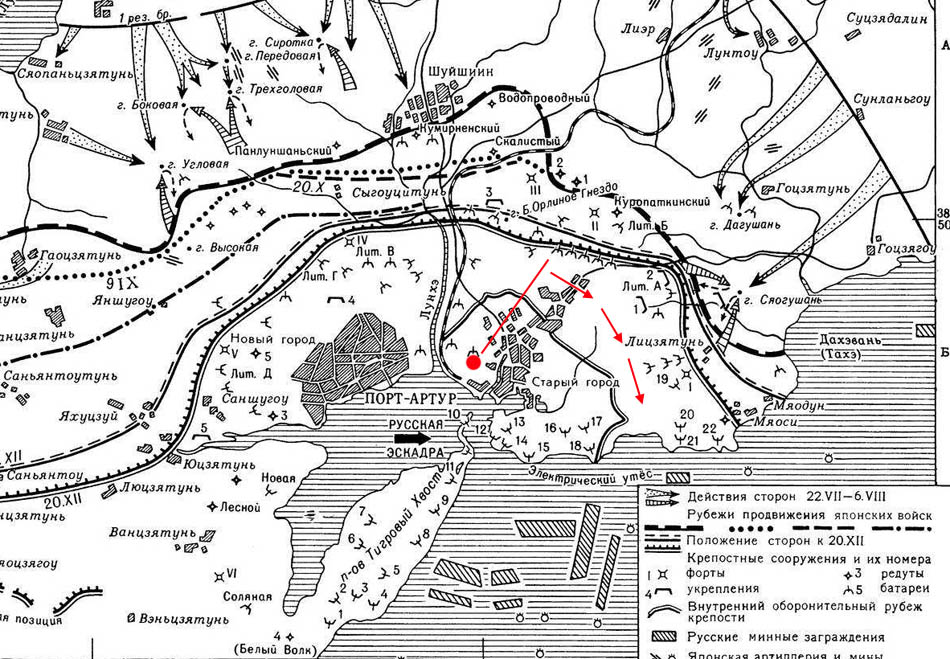

4. Теперь, для интересующихся - карта боёв 1904 года. Если кому будет интересно сопоставить историческую обстановку и современную. Красный кружок - место съёмки, где я нахожусь; красная линия - начальный сектор осмотра, и далее будем поворачиваться по часовой стрелке по кругу (направление показа обозначают стрелки).

А теперь - порт-артурские виды.

Город по-китайски зовётся Люйшунь, и был отдельным до 1980 года; сейчас это административно район Большого Даляня.

5. Вид на северо-восток, в сторону Большого Орлиного Гнезда и правее (южнее).

(Крѣпостная стѣна представляетъ собой новодѣлъ, -- Боже, даже тутъ !, -- но пушки подлинны.)

6. Поворачиваемся правее. Город, как видите, разбухает по всем окрестным долинам, где можно.

7. Золотая Гора и Восточный бассейн поближе. Территория Золотой Горы - военная зона, туда не подняться.

8. Тот же вид, но 1904 года. Можете сравнивать, что поменялось.

9. Наконец, вид на выход из порт-артурской гавани. Слева - Золотая гора, справа - полуостров Тигровый Хвост. Вид практически на юг.

10. Тот же вид, но 1904 года, с русским флотом. Обратите внимание, что Перепелиная гора, с который мы смотрим город, тогда была полностью лысая. Понемногу засаживать её начали японцы, но полностью облесили сопку уже при Мао, в конце 1950-х - для этого ежегодно весной устраивались массовые субботники.

11. Смотрим дальше, вдоль долины Лунхэ на северо-запад. У левого обреза кадра видна высокая сопка с ма-а-аленьким бугорком наверху. Это и есть та самая роковая гора Высокая, которую японцы взяли кровопролитным штурмом в начале декабря 1904 г., после нескольких попыток. И оттуда стали расстреливать тяжёлой артиллерией русскую эскадру, приблизив конец Порт-Артура. Я вам потом её покажу, отдельным постом. Внизу - микрорайон для офицеров базы, а дальше - целая группа построенных, но не заселённых высотных домов.

Вот так сегодня выглядит тот самый легендарный Порт-Артур, или Люйшунькоу.

Однако продолжимъ про одинъ изъ самыхъ именитыхъ пунктовъ борьбы.

Оригинал взят у periskop в Порт-Артур: II форт и сопка Большое Орлиное Гнездо

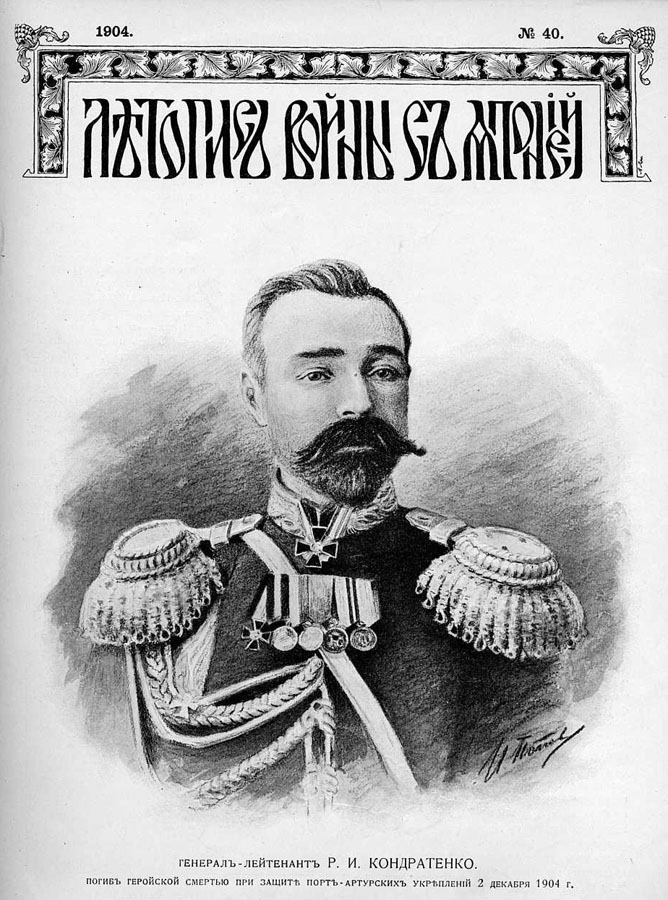

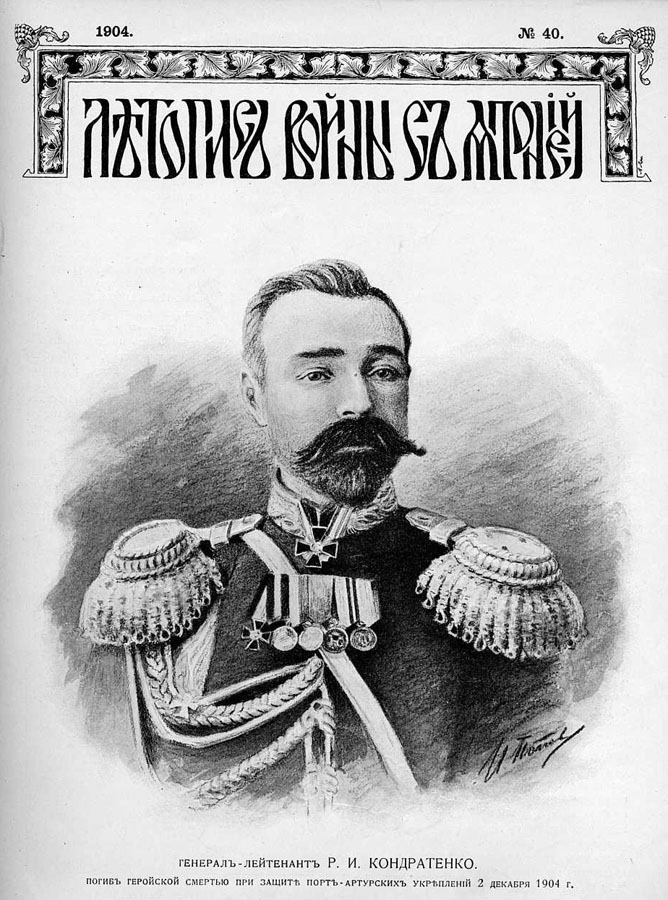

(...) Про сопку Большое Орлиное Гнездо и заодно про II форт, расположенный неподалёку, и предлагаю вашему вниманию. II форт времён порт-артурской обороны 1904 г. известен в военной истории ещё и тем, что там незадолго до капитуляции Порт-Артура погиб от разрыва японского тяжёлого снаряда генерал-майор Р.И. Кондратенко, "душа обороны крепости". Завтра этой дате исполняется 110 лет, поэтому пост посвящаю его памяти.

12.Японский памятник на вершине сопки Большое Орлиное Гнездо

Покинув берега Западного бассейна через авианосный тоннель, минут через 20 достигаем въезда в форт. Он платный, сколько-то мы там отдали на входе (сумму уже забыл). Спасибо нашему проводнику Алексею, русскому даляньцу - он прекрасно знает эти места. А то мы бы долго плутали, с указателями по пути здесь весьма туго.

13. На въезде - вот такое удивительное дерево. Да-да, это дерево, а не инсталляция! (Должно м.б. помнить Царя-Батюшку , какъ думаете ? Интересно что ворота чисто японскаго образца.)

14. Центральная площадь, от которой расходятся экскурсионные ходы по форту. Сейчас китайцы усиленно взялись за благоустройство своих исторических мест, в том числе и идеологически сомнительных - таких, как места "битв империалистов", к коим относится и Русско-Японская война. Так что тут всё очень пристойно: деньги на туризме надо зарабатывать, а не лежать на диване под пальмой. От китайских "патриотических" мест ситуация отличается только ценами: они немаленькие.

15. Вот общая диспозиция этого места. Ниже и левее - это подъём на сопку Б.О.Г., который будет показан в конце поста. Туда идти от форта не так уж мало, а вот на машине подскочить - буквально 3-4 минуты, проезд тоже обустроен.

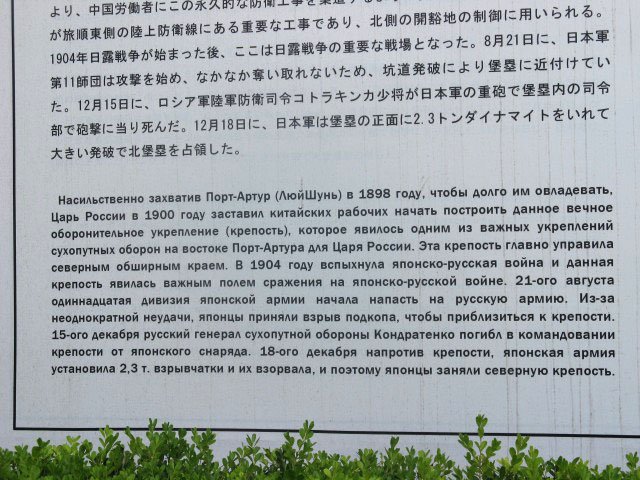

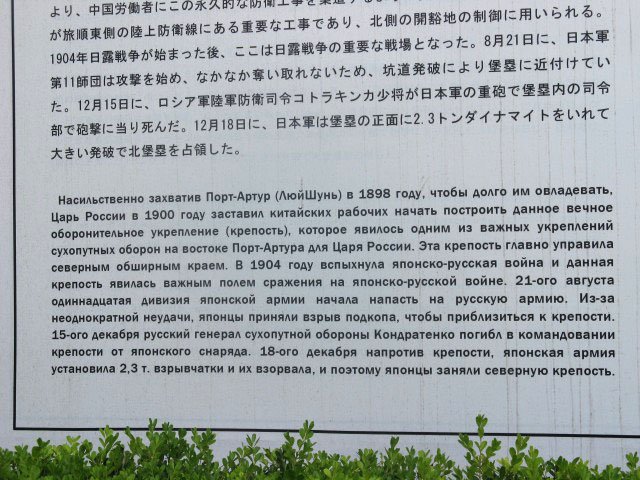

16. Надпись на русском, левее схемы. Как видите по тексту, особой любовию китайцы к "захватчикам родной земли" и империалистам не пылают. Если антисоветизм и рудименты "культурной революции" сейчас везде вычищаются, начиная с правления Цзян Цзэминя (уже лет 12 в Китае имеет место ренессанс ностальгии по "советской эре"), то прохладное отношение к царской России и её политике в Маньчжурии осталось.

(Приходится гордиться нашимъ родимымъ имперiализмомъ, да ?)

17. А мы идём от площади по одной из лучей-тропинок по форту.

18. Вот такие интересные урны в виде снарядов.

19. Сохранилось тут много чего, хотя и покрыто кое-где реставрационными слоями.

Как сказал Алексей, ещё 8-10 лет назад тут было вообще аутентично, без туристического налёта. За сохранность надо сказать спасибо китайскому флоту. А дело было так: в 1967-м году, в самый разгар "Великой пролетарской культурной революции", шанхайские цзаофани, авангард революции, собрались на помощь к своим братьям, даляньским цзаофаням. Приехали весьма большой депутацией в Далянь, набрали несколько десятков тыщ желающих, и уже было собрались крушить "чёрное гнездо ревизионистов и каппутистов" в Люйшуне. Однако всё пошло не по программе: командиры ВМБ Люйшунь выставили пикеты на автодороге, пользуясь тем, что сюда только два параллельных пути и перекрыли движение поездов по единственной ж/д ветке. Так что всё осталось целым. Если бы прорвались - то понятно, что уничтожено было бы очень многое, как в больших городах Китая типа Ухани и Шанхая. Партвзысканий для командиров уже не было: после неистовой "январской революции 1967" в Шанхае события постепенно пошли на спад.

20. Бои тут были особенно ожесточённые, форт в 1904-м выдержал несколько японских штурмов, о чём нам и напоминают стены, обращённые к северу и востоку. В общем, русским войскам тут приходилось несладко.

21. Вот карта событий, чтобы вы представляли, про какие места я рассказываю. Обведено красным. Сама же господствующая сопка находится чуть левее эллипса.

22. Китайцы в ходе обустройства оборудовали оригинальные указатели, в милитари-стиле.

23. Пулемётная позиция русских войск, обращённая к северу.

24. Но вообще, с 1898 г., за какие-то 5 лет, русские фортификаторы-инженеры успели понастроить очень много и фундаментально. Я удивлялся кое-где капитальности укреплений. Сколько же сюда было денег вложено!

25. Японский памятник на территории форта, в честь победы. Памятники тут очень похожи, как-то у имперских японцев было бедно с фантазией. И если бы не разные иероглифы, то их легко перепутать, какой где.

26. На склоне сопки сохранились и многочисленные линии русских окопов. Кое-где оплывшие, а кое-где и вполне целенькие, благодаря каменистой почве и выкладке откосов камнями. В войну сопка, как и её соседи, была голой: массовую засадку порт-артурских сопок инициировал Мао в ходе "большого скачка" 1959-60 гг. Так что этой растительности от 50 до 55 лет.

27. Артиллерийские позиции. Тут их много.

28. Шкала угла возвышения орудия.

29. Идём дальше, по территории.

30. Командный пункт управления всем восточным участком обороны Порт-Артура.

31. Капитальность постройки укреплений очень внушает. Даже так: ОЧЕНЬ.

32. Целые казематные городки в камне и бетоне. Я наснимал много, сюда не ставлю. Всё похоже.

33. На выходе из центрального блока - памятник. Такой вот грубый, брутальный. Поставлен японцами после победы в войне - на месте гибели генерал-майора Кондратенко и 8 офицеров, погибших вместе с ним от разрыва снаряда.

34. Надписи на русском тут почему-то нет. Странно, в других местах они имеются.

35. А вот и сам герой обороны этих мест. Сперва был похоронен тут, а в конце 1905 г. его прах был перевезён на родину и торжественно перезахоронен в Питере, в Александро-Невской лавре.

36. Памятник с ракурсом на вход в помещения командного пункта. Вот оттуда они (русские офицеры) вышли и были застигнуты взрывом. Произошло это 2 (15) декабря 1904 г.

37. Внутри помещений командного пункта. Смотрится сейчас как нечто древнеримское, такое фундаментально-руинное.

* * *

Теперь давайте переместимся на пару километров от форта к западу и заберёмся на сопку Большое Орлиное Гнездо.

Подъём туда очень длинный и изматывающий, а кроме того - ещё и ступеньки лестницы такие высокие, неудобные. Семь потов сходит, пока доберешься. Мы медленно карабкались наверх и обсуждали, каково же было туда подниматься в полной экипировке, с оружием, да ещё и тащить снаряды...

38. Конечный отрезок лестницы на сопку. Тогда, 110 лет она была голой, незасаженной.

39. Вид с вершины Орлиного Гнезда в сторону японских позиций. Там, в отдалении, город Дальний. Сейчас Далянь. Как видите, сопка господствует над местностью, поэтому её склоны и складки местности были опорной точкой обороны. Внизу вдалеке видна ниточка эстакады лёгкого метро, строящегося год назад из Даляня в Порт-Артур.

40. А это вид обратно, на Порт-Артур. Хорошо видна Перепелиная гора с узнаваемым японским памятником, и немного - акватория Западного Бассейна, где стояла русская эскадра. Конечно, отсюда расстреливать русский флот не так удобно, как с горы Высокой, но тоже возможно.

41. У типового японского памятника на вершине (а они в свой "дайренский" период 1905-1945 гг. понаставили их тут обильно) - русские пушки.

42. На стволах пушек - "дембельские" надписи, правда уже сталинской эры 1945-54 гг. Тут такого много, это я просто два примера показываю. Александр Романович Баранов из Тюмени, скажем, оставил о себе память лет, наверное, на сто вперёд, а то и поболе...

(Боже, какое плебейское варварство !)

43. Сами пушки - питерского Обуховского завода. 1899-1901 гг.

44. Вид с вершины на запад. Вот они, настоящие сопки Маньчжурии, о которых и был написан тот легендарный русский вальс. По ним и проходила оборона крепости. А вдали, чуть правее центра кадра, есть сопочка с едва заметным бугорком наверху, присмотритесь. Самая высокая. О ней будет следующий пост порт-артурской серии, именно её взятие и стало концом обороны. Но об этом - немного поздней.

45. Памятник с обратной стороны. Как они все тут похожи...

46. Уффф. Ну... спускаемся вниз. Тоже неудобно и медленно, так как ступеньки высокие.

47. Ещё один японский памятник на склоне. А может, уже и китайский: я под конец в них совершенно запутался.

48. Внизу, если идти вправо, есть ещё помещения госпиталя форта, но мы их уже не смотрели подробно: время поджимало, и надо было ехать на гору Высокую.

Далее : место, которое стало концом обороны крепости Порт-Артур.

Оригинал взят у periskop в Порт-Артур: гора Высокая

(...) Сейчас речь пойдёт о горе Высокой к северо-западу от него. Именно её падение предрешило падение и всего Порт-Артура в целом. Там же и мне пришлось поломать один шаблон в своей голове, который жил там очень долго, со школьных лет. Нужно было оказаться там и увидеть картину в реале, чтобы понять - чем было для порт-артурцев взятие Высокой.

49. Порт-Артур. Японский памятник "Эрлиньшань" на вершине горы Высокая

50. Внизу на входе в туристическую зону почему-то стоит даляньский трамвай, точней - целых два.

51. А это японский памятник на вершине, отлично видимый из окрестностей. Выполнен в форме гигантского патрона к винтовке "арисака".

52. Если же обходить вокруг, то на разных позициях относительно вершины китайцы поставили свои упрощённые новоделы.

53. Вот это - "русские 150-мм пушки".

54. Нашлось место и японским, которыми расстреливали русскую эскадру после взятия сопки.

55. Вот такая грубая реплика. Да даже не реплика, а примерная копия.

56. А это - оригиналы. Такими были те орудия, которыми японцы "работали" по порт-артурской эскадре.

Давайте посмотрим и виды с горы.

Подойдя сюда, я сразу вспомнил "предателя Стесселя", столько поминаемого в военно-исторической литературе и только тут понял, что это - конец. Фактический конец крепости и города. Если с горы Орлиное Гнездо город был как-то худо-бедно прикрыт, и частично была закрыта Перепелиной горой акватория Западного Бассейна, то отсюда - всё открыто и удобно. В общем, школьный шаблон, ведущий своё происхождение ещё с очернительной книги Степанова, был порван. И стало понятно, почему на склонах сопки японцы положили такую огромную массу людей - 12 тыс. убитых и ещё больше раненых.

57. Смотрите, вся акватория Западного Бассейна и частично Восточного (маленького) - как на ладони. Ставь пушки на обратном скате сопки, размещай корректировщиков спереди - и вперёд. Укрыться эскадре негде. Вообще. Полигонные условия.

58. Чуть ниже - ещё уровни, где размещалась артиллерия.

59. А вот так Высокая расположена относительно города и портовых сооружений (серый кружок). В общем, это практически приговор. При этом, Порт-Артур после взятия высоты держался ещё практически месяц. 5 декабря (1904) взяли Высокую, 15 декабря погиб генерал Кондратенко, и только 2 января Стессель вступил в переговоры о капитуляции крепости.

60. На этой карте показаны относительные расположения ключевых укреплений. Красный пунсон - г. Высокая, синий - II форт близ Орлиного Гнезда.

61. В общем, после взятия Высокой японцы уже через 2 дня установили тяжёлую артиллерию и стали расстреливать русскую эскадру, как на полигоне. Вот результат - притопленные на рейде бассейна "Ретвизан", "Паллада" и "Полтава".

62. Высокая, как и все остальные ляодунские сопки, была тогда лысой. И в 1945-м тоже. Озеленение склонов произошло при Мао, в 1959-61. Вот вид сопки в дни порт-артурской обороны.

63. ...и горы трупов на склонах. Японцы складировали их в разных местах, а потом хоронили массой.

63. Не лучше было и городу. Если с северо-востока он был частично прикрыт, то с Высокой - как на ладони. Можно методично выносить по квадратам. Левей центра снимка виден японский памятник на Перепелиной горе, в центре - огромный кран в Восточном бассейне, а близ правого края виден и памятник советским воинам.

64. Вид на акваторию Западного Бассейна, с зумом. В центре стоит китайская подлодка. А 110 лет на этом рейде стояла русская тихоокеанская эскадра. Слева виден шпиль мемориала советским воинам.

65. И вид на гряду сопок, по которой тогда проходила оборона крепости.

66. А за нашей спиной, на вершине - господствующий над местностью японский памятник, поставленный в честь Победы японского оружия.

67. Он интересен не только формой патрона "арисака", но ещё и многочисленными граффити на этом патроне.

68. В основном там выбиты дембельские надписи сталинской эры - когда тут стоял советский флот и гарнизон, но есть и китайские, до начала Культурной революции.

69. Вот ещё пример.

70. Схема всего комплекса "высоты 203". Мы, ввиду позднего времени, посмотрели только примерно половину его.

71. У "Эрлиншаня" есть и магазинчик, где выставлены всяческие сувениры. Были там и выкопанные патроны с осколками, и их тоже можно было прикупить. Вот только за них как-то неслабо запросили - так что я воздержался.

72. В общем, ровно через месяц после потери горы Высокая крепость Порт-Артур капитулировала. Стесселя потом судили, но обвинение на суде стало разваливаться. И только тут на месте я понял, почему. Надо было взойти на неё и обозреть местность, чтобы понять это.

(...)

Оригинал взят у periskop в Порт-Артур. Мемориал советским воинам-освободителям

73. А мы с вами давайте пройдём дальше по Юу-лу. (Это главный проспектъ Портъ-Артура.) Там тоже расположился объект русского наследия.

74. Это какой-то парадный дворец, но не штаб-квартира наместника царскими войсками на Дальнем Востоке, а что-то другое. Кто в курсе - подскажите.

75. Сам дворец с парком вполне в хорошем состоянии, хотя есть кое-где облупленность. Он закрыт для свободного входа, это режимная территория.

И небольшое видео портъ-артурской ЖД :

Оригинал взят у periskop в Порт-Артурский "авианосный" тоннель. Видео

Видеоприложение к посту " Авианосный тоннель в Порт-Артуре" (2 минутки).

Когда выкладывал сам пост, сразу после поездки, то видеозаписи ещё были не разобраны. А к сему моменту - обработал и рассортировал, так что можно посмотреть тот тоннель ещё и на видео. И не только сам тоннель и проезд по нему, но ещё и станцию Порт-Артур (1:54). Ту самую, Южно-Маньчжурской дороги. И ж/д путь от станции к причалам флота, который мы переезжаем на машине (1:43) - он тоже построен русскими в 1903-м. Короче, сплошная история, в сочетании с китайской современностью.

Приятного просмотра.

про самъ вокзалъ см. дальше

Тема имперскихъ городовъ въ моемъ ЖЖ (заглавный постъ темы)

Оригинал взят у periskop в Виды города Порт-Артура с Перепелиной горы

Выход из Порт-Артурской гавани. В открытое море следует китайский военный корабль

2. Сперва посмотрим на саму Перепелиную гору, снизу. Она видна почти со всех районов города, и узнаётся сразу - по высокому японскому памятнику 1910-х годов. У подножия виден старый русский вокзал 1903 года, с китайскими мотивами - зелёное деревянное здание.

3. А это вид 1904 года на Перепелиную гору с соседней большой сопки, отделяющей гавани от Жёлтого моря - Золотой горы. Как видите, её положение центральное.

4. Теперь, для интересующихся - карта боёв 1904 года. Если кому будет интересно сопоставить историческую обстановку и современную. Красный кружок - место съёмки, где я нахожусь; красная линия - начальный сектор осмотра, и далее будем поворачиваться по часовой стрелке по кругу (направление показа обозначают стрелки).

А теперь - порт-артурские виды.

Город по-китайски зовётся Люйшунь, и был отдельным до 1980 года; сейчас это административно район Большого Даляня.

5. Вид на северо-восток, в сторону Большого Орлиного Гнезда и правее (южнее).

(Крѣпостная стѣна представляетъ собой новодѣлъ, -- Боже, даже тутъ !, -- но пушки подлинны.)

6. Поворачиваемся правее. Город, как видите, разбухает по всем окрестным долинам, где можно.

7. Золотая Гора и Восточный бассейн поближе. Территория Золотой Горы - военная зона, туда не подняться.

8. Тот же вид, но 1904 года. Можете сравнивать, что поменялось.

9. Наконец, вид на выход из порт-артурской гавани. Слева - Золотая гора, справа - полуостров Тигровый Хвост. Вид практически на юг.

10. Тот же вид, но 1904 года, с русским флотом. Обратите внимание, что Перепелиная гора, с который мы смотрим город, тогда была полностью лысая. Понемногу засаживать её начали японцы, но полностью облесили сопку уже при Мао, в конце 1950-х - для этого ежегодно весной устраивались массовые субботники.

11. Смотрим дальше, вдоль долины Лунхэ на северо-запад. У левого обреза кадра видна высокая сопка с ма-а-аленьким бугорком наверху. Это и есть та самая роковая гора Высокая, которую японцы взяли кровопролитным штурмом в начале декабря 1904 г., после нескольких попыток. И оттуда стали расстреливать тяжёлой артиллерией русскую эскадру, приблизив конец Порт-Артура. Я вам потом её покажу, отдельным постом. Внизу - микрорайон для офицеров базы, а дальше - целая группа построенных, но не заселённых высотных домов.

Вот так сегодня выглядит тот самый легендарный Порт-Артур, или Люйшунькоу.

Однако продолжимъ про одинъ изъ самыхъ именитыхъ пунктовъ борьбы.

Оригинал взят у periskop в Порт-Артур: II форт и сопка Большое Орлиное Гнездо

(...) Про сопку Большое Орлиное Гнездо и заодно про II форт, расположенный неподалёку, и предлагаю вашему вниманию. II форт времён порт-артурской обороны 1904 г. известен в военной истории ещё и тем, что там незадолго до капитуляции Порт-Артура погиб от разрыва японского тяжёлого снаряда генерал-майор Р.И. Кондратенко, "душа обороны крепости". Завтра этой дате исполняется 110 лет, поэтому пост посвящаю его памяти.

12.Японский памятник на вершине сопки Большое Орлиное Гнездо

Покинув берега Западного бассейна через авианосный тоннель, минут через 20 достигаем въезда в форт. Он платный, сколько-то мы там отдали на входе (сумму уже забыл). Спасибо нашему проводнику Алексею, русскому даляньцу - он прекрасно знает эти места. А то мы бы долго плутали, с указателями по пути здесь весьма туго.

13. На въезде - вот такое удивительное дерево. Да-да, это дерево, а не инсталляция! (Должно м.б. помнить Царя-Батюшку , какъ думаете ? Интересно что ворота чисто японскаго образца.)

14. Центральная площадь, от которой расходятся экскурсионные ходы по форту. Сейчас китайцы усиленно взялись за благоустройство своих исторических мест, в том числе и идеологически сомнительных - таких, как места "битв империалистов", к коим относится и Русско-Японская война. Так что тут всё очень пристойно: деньги на туризме надо зарабатывать, а не лежать на диване под пальмой. От китайских "патриотических" мест ситуация отличается только ценами: они немаленькие.

15. Вот общая диспозиция этого места. Ниже и левее - это подъём на сопку Б.О.Г., который будет показан в конце поста. Туда идти от форта не так уж мало, а вот на машине подскочить - буквально 3-4 минуты, проезд тоже обустроен.

16. Надпись на русском, левее схемы. Как видите по тексту, особой любовию китайцы к "захватчикам родной земли" и империалистам не пылают. Если антисоветизм и рудименты "культурной революции" сейчас везде вычищаются, начиная с правления Цзян Цзэминя (уже лет 12 в Китае имеет место ренессанс ностальгии по "советской эре"), то прохладное отношение к царской России и её политике в Маньчжурии осталось.

(Приходится гордиться нашимъ родимымъ имперiализмомъ, да ?)

17. А мы идём от площади по одной из лучей-тропинок по форту.

18. Вот такие интересные урны в виде снарядов.

19. Сохранилось тут много чего, хотя и покрыто кое-где реставрационными слоями.

Как сказал Алексей, ещё 8-10 лет назад тут было вообще аутентично, без туристического налёта. За сохранность надо сказать спасибо китайскому флоту. А дело было так: в 1967-м году, в самый разгар "Великой пролетарской культурной революции", шанхайские цзаофани, авангард революции, собрались на помощь к своим братьям, даляньским цзаофаням. Приехали весьма большой депутацией в Далянь, набрали несколько десятков тыщ желающих, и уже было собрались крушить "чёрное гнездо ревизионистов и каппутистов" в Люйшуне. Однако всё пошло не по программе: командиры ВМБ Люйшунь выставили пикеты на автодороге, пользуясь тем, что сюда только два параллельных пути и перекрыли движение поездов по единственной ж/д ветке. Так что всё осталось целым. Если бы прорвались - то понятно, что уничтожено было бы очень многое, как в больших городах Китая типа Ухани и Шанхая. Партвзысканий для командиров уже не было: после неистовой "январской революции 1967" в Шанхае события постепенно пошли на спад.

20. Бои тут были особенно ожесточённые, форт в 1904-м выдержал несколько японских штурмов, о чём нам и напоминают стены, обращённые к северу и востоку. В общем, русским войскам тут приходилось несладко.

21. Вот карта событий, чтобы вы представляли, про какие места я рассказываю. Обведено красным. Сама же господствующая сопка находится чуть левее эллипса.

22. Китайцы в ходе обустройства оборудовали оригинальные указатели, в милитари-стиле.

23. Пулемётная позиция русских войск, обращённая к северу.

24. Но вообще, с 1898 г., за какие-то 5 лет, русские фортификаторы-инженеры успели понастроить очень много и фундаментально. Я удивлялся кое-где капитальности укреплений. Сколько же сюда было денег вложено!

25. Японский памятник на территории форта, в честь победы. Памятники тут очень похожи, как-то у имперских японцев было бедно с фантазией. И если бы не разные иероглифы, то их легко перепутать, какой где.

26. На склоне сопки сохранились и многочисленные линии русских окопов. Кое-где оплывшие, а кое-где и вполне целенькие, благодаря каменистой почве и выкладке откосов камнями. В войну сопка, как и её соседи, была голой: массовую засадку порт-артурских сопок инициировал Мао в ходе "большого скачка" 1959-60 гг. Так что этой растительности от 50 до 55 лет.

27. Артиллерийские позиции. Тут их много.

28. Шкала угла возвышения орудия.

29. Идём дальше, по территории.

30. Командный пункт управления всем восточным участком обороны Порт-Артура.

31. Капитальность постройки укреплений очень внушает. Даже так: ОЧЕНЬ.

32. Целые казематные городки в камне и бетоне. Я наснимал много, сюда не ставлю. Всё похоже.

33. На выходе из центрального блока - памятник. Такой вот грубый, брутальный. Поставлен японцами после победы в войне - на месте гибели генерал-майора Кондратенко и 8 офицеров, погибших вместе с ним от разрыва снаряда.

34. Надписи на русском тут почему-то нет. Странно, в других местах они имеются.

35. А вот и сам герой обороны этих мест. Сперва был похоронен тут, а в конце 1905 г. его прах был перевезён на родину и торжественно перезахоронен в Питере, в Александро-Невской лавре.

36. Памятник с ракурсом на вход в помещения командного пункта. Вот оттуда они (русские офицеры) вышли и были застигнуты взрывом. Произошло это 2 (15) декабря 1904 г.

37. Внутри помещений командного пункта. Смотрится сейчас как нечто древнеримское, такое фундаментально-руинное.

* * *

Теперь давайте переместимся на пару километров от форта к западу и заберёмся на сопку Большое Орлиное Гнездо.

Подъём туда очень длинный и изматывающий, а кроме того - ещё и ступеньки лестницы такие высокие, неудобные. Семь потов сходит, пока доберешься. Мы медленно карабкались наверх и обсуждали, каково же было туда подниматься в полной экипировке, с оружием, да ещё и тащить снаряды...

38. Конечный отрезок лестницы на сопку. Тогда, 110 лет она была голой, незасаженной.

39. Вид с вершины Орлиного Гнезда в сторону японских позиций. Там, в отдалении, город Дальний. Сейчас Далянь. Как видите, сопка господствует над местностью, поэтому её склоны и складки местности были опорной точкой обороны. Внизу вдалеке видна ниточка эстакады лёгкого метро, строящегося год назад из Даляня в Порт-Артур.

40. А это вид обратно, на Порт-Артур. Хорошо видна Перепелиная гора с узнаваемым японским памятником, и немного - акватория Западного Бассейна, где стояла русская эскадра. Конечно, отсюда расстреливать русский флот не так удобно, как с горы Высокой, но тоже возможно.

41. У типового японского памятника на вершине (а они в свой "дайренский" период 1905-1945 гг. понаставили их тут обильно) - русские пушки.

42. На стволах пушек - "дембельские" надписи, правда уже сталинской эры 1945-54 гг. Тут такого много, это я просто два примера показываю. Александр Романович Баранов из Тюмени, скажем, оставил о себе память лет, наверное, на сто вперёд, а то и поболе...

(Боже, какое плебейское варварство !)

43. Сами пушки - питерского Обуховского завода. 1899-1901 гг.

44. Вид с вершины на запад. Вот они, настоящие сопки Маньчжурии, о которых и был написан тот легендарный русский вальс. По ним и проходила оборона крепости. А вдали, чуть правее центра кадра, есть сопочка с едва заметным бугорком наверху, присмотритесь. Самая высокая. О ней будет следующий пост порт-артурской серии, именно её взятие и стало концом обороны. Но об этом - немного поздней.

45. Памятник с обратной стороны. Как они все тут похожи...

46. Уффф. Ну... спускаемся вниз. Тоже неудобно и медленно, так как ступеньки высокие.

47. Ещё один японский памятник на склоне. А может, уже и китайский: я под конец в них совершенно запутался.

48. Внизу, если идти вправо, есть ещё помещения госпиталя форта, но мы их уже не смотрели подробно: время поджимало, и надо было ехать на гору Высокую.

Далее : место, которое стало концом обороны крепости Порт-Артур.

Оригинал взят у periskop в Порт-Артур: гора Высокая

(...) Сейчас речь пойдёт о горе Высокой к северо-западу от него. Именно её падение предрешило падение и всего Порт-Артура в целом. Там же и мне пришлось поломать один шаблон в своей голове, который жил там очень долго, со школьных лет. Нужно было оказаться там и увидеть картину в реале, чтобы понять - чем было для порт-артурцев взятие Высокой.

49. Порт-Артур. Японский памятник "Эрлиньшань" на вершине горы Высокая

50. Внизу на входе в туристическую зону почему-то стоит даляньский трамвай, точней - целых два.

51. А это японский памятник на вершине, отлично видимый из окрестностей. Выполнен в форме гигантского патрона к винтовке "арисака".

52. Если же обходить вокруг, то на разных позициях относительно вершины китайцы поставили свои упрощённые новоделы.

53. Вот это - "русские 150-мм пушки".

54. Нашлось место и японским, которыми расстреливали русскую эскадру после взятия сопки.

55. Вот такая грубая реплика. Да даже не реплика, а примерная копия.

56. А это - оригиналы. Такими были те орудия, которыми японцы "работали" по порт-артурской эскадре.

Давайте посмотрим и виды с горы.

Подойдя сюда, я сразу вспомнил "предателя Стесселя", столько поминаемого в военно-исторической литературе и только тут понял, что это - конец. Фактический конец крепости и города. Если с горы Орлиное Гнездо город был как-то худо-бедно прикрыт, и частично была закрыта Перепелиной горой акватория Западного Бассейна, то отсюда - всё открыто и удобно. В общем, школьный шаблон, ведущий своё происхождение ещё с очернительной книги Степанова, был порван. И стало понятно, почему на склонах сопки японцы положили такую огромную массу людей - 12 тыс. убитых и ещё больше раненых.

57. Смотрите, вся акватория Западного Бассейна и частично Восточного (маленького) - как на ладони. Ставь пушки на обратном скате сопки, размещай корректировщиков спереди - и вперёд. Укрыться эскадре негде. Вообще. Полигонные условия.

58. Чуть ниже - ещё уровни, где размещалась артиллерия.

59. А вот так Высокая расположена относительно города и портовых сооружений (серый кружок). В общем, это практически приговор. При этом, Порт-Артур после взятия высоты держался ещё практически месяц. 5 декабря (1904) взяли Высокую, 15 декабря погиб генерал Кондратенко, и только 2 января Стессель вступил в переговоры о капитуляции крепости.

60. На этой карте показаны относительные расположения ключевых укреплений. Красный пунсон - г. Высокая, синий - II форт близ Орлиного Гнезда.

61. В общем, после взятия Высокой японцы уже через 2 дня установили тяжёлую артиллерию и стали расстреливать русскую эскадру, как на полигоне. Вот результат - притопленные на рейде бассейна "Ретвизан", "Паллада" и "Полтава".

62. Высокая, как и все остальные ляодунские сопки, была тогда лысой. И в 1945-м тоже. Озеленение склонов произошло при Мао, в 1959-61. Вот вид сопки в дни порт-артурской обороны.

63. ...и горы трупов на склонах. Японцы складировали их в разных местах, а потом хоронили массой.

63. Не лучше было и городу. Если с северо-востока он был частично прикрыт, то с Высокой - как на ладони. Можно методично выносить по квадратам. Левей центра снимка виден японский памятник на Перепелиной горе, в центре - огромный кран в Восточном бассейне, а близ правого края виден и памятник советским воинам.

64. Вид на акваторию Западного Бассейна, с зумом. В центре стоит китайская подлодка. А 110 лет на этом рейде стояла русская тихоокеанская эскадра. Слева виден шпиль мемориала советским воинам.

65. И вид на гряду сопок, по которой тогда проходила оборона крепости.

66. А за нашей спиной, на вершине - господствующий над местностью японский памятник, поставленный в честь Победы японского оружия.

67. Он интересен не только формой патрона "арисака", но ещё и многочисленными граффити на этом патроне.

68. В основном там выбиты дембельские надписи сталинской эры - когда тут стоял советский флот и гарнизон, но есть и китайские, до начала Культурной революции.

69. Вот ещё пример.

70. Схема всего комплекса "высоты 203". Мы, ввиду позднего времени, посмотрели только примерно половину его.

71. У "Эрлиншаня" есть и магазинчик, где выставлены всяческие сувениры. Были там и выкопанные патроны с осколками, и их тоже можно было прикупить. Вот только за них как-то неслабо запросили - так что я воздержался.

72. В общем, ровно через месяц после потери горы Высокая крепость Порт-Артур капитулировала. Стесселя потом судили, но обвинение на суде стало разваливаться. И только тут на месте я понял, почему. Надо было взойти на неё и обозреть местность, чтобы понять это.

(...)

Оригинал взят у periskop в Порт-Артур. Мемориал советским воинам-освободителям

73. А мы с вами давайте пройдём дальше по Юу-лу. (Это главный проспектъ Портъ-Артура.) Там тоже расположился объект русского наследия.

74. Это какой-то парадный дворец, но не штаб-квартира наместника царскими войсками на Дальнем Востоке, а что-то другое. Кто в курсе - подскажите.

75. Сам дворец с парком вполне в хорошем состоянии, хотя есть кое-где облупленность. Он закрыт для свободного входа, это режимная территория.

И небольшое видео портъ-артурской ЖД :

Оригинал взят у periskop в Порт-Артурский "авианосный" тоннель. Видео

Видеоприложение к посту " Авианосный тоннель в Порт-Артуре" (2 минутки).

Когда выкладывал сам пост, сразу после поездки, то видеозаписи ещё были не разобраны. А к сему моменту - обработал и рассортировал, так что можно посмотреть тот тоннель ещё и на видео. И не только сам тоннель и проезд по нему, но ещё и станцию Порт-Артур (1:54). Ту самую, Южно-Маньчжурской дороги. И ж/д путь от станции к причалам флота, который мы переезжаем на машине (1:43) - он тоже построен русскими в 1903-м. Короче, сплошная история, в сочетании с китайской современностью.

Приятного просмотра.

про самъ вокзалъ см. дальше

Тема имперскихъ городовъ въ моемъ ЖЖ (заглавный постъ темы)