Иван Майский о Комуче. Часть VI

Из книги Ивана Михайловича Майского «Демократическая контрреволюция».

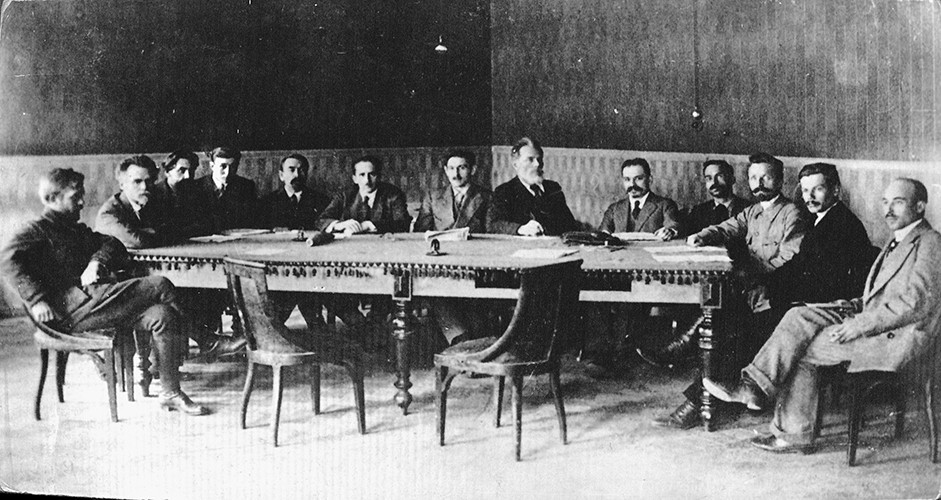

Государственное Совещание… происходило в «Сибирской гостинице». Все помещение ее было временно реквизировано и предоставлено в исключительное распоряжение участников Совещания. …внутри круглые сутки работал ресторан...

[Читать далее]Процедура открытия Совещания была обставлена весьма торжественно и в полном соответствии с требованиями «старого режима». …на Соборной площади был отслужен молебен, за которым последовал воинский парад. Меньшевики и левая часть эсеров на площадь не пошли, но правые эсеры сочли своим долгом во имя «единения всех государственно-мыслящих элементов» подойти под благословение служившему молебен епископу Андрею. Самое открытие Совещания состоялось в 5 часов дня в большом зале «Сибирской гостиницы», причем на нем в качестве почетных гостей, кроме чехов и французского представителя Жано; присутствовали только что упоминавшийся епископ Андрей и мусульманский муфтий.

Первую приветственную речь произнес Авксентьев. Она продолжалась 45 минут и была наполнена тем ничего не выражающим словесным хламом, до которого всегда был таким охотником этот громогласный оратор. Из слов Авксентьева можно было однако понять, что он очень рад видеть собравшихся здесь представителей «возрождающейся России», что он верит в успех начинаемого дела, и что он глубоко благодарен «братьям» чехословакам и «верным и благородным союзникам», без которых не могло бы собраться Уфимское Совещание. В своей речи Авксентьев, между прочим, сообщил, что делегация сибирского правительства еще не успела прибыть… но что сибирское правительство «душою с нами и переживает те же чувства и чаяния, что и мы».

Зато Сибирская Областная Дума своевременно прислала свою делегацию в Уфу, и выступивший от ее имени с приветствием эсер Карпов посвятил свою речь восхвалению принципов народовластия и утверждению авторитета Учредительного Собрания. Самарская публика ему усиленно хлопала, но на лицах правых выступление Карпова вызвало лишь кислую гримасу.

Дальнейшая часть заседания прошла серо и однотонно: все приветствовали, и все выражали надежды, хотя, по-видимому, лишь немногие верили в их осуществление...

На первое заседание члены Комитета Учредительного Собрания и все им сочувствовавшие явились с красными гвоздиками в петлицах. Большая часть зала пестрела красными цветами. Для атамана Дутова это оказалось уж «слишком». Он встал и до окончания заседания вышел из зала, демонстративно громко бросив своему соседу:

- От красной гвоздики у меня голова разболелась!

…меньшевики стояли на точке зрения коалиционной центральной власти, ответственной перед Учредительным Собранием нынешнего состава или его временным заместителем, Комитетом членов Учредительного Собрания. Ту же линию поддерживали эсеры и сам Комитет членов Учредительного Собрания...

На крайнем правом фланге стояли кадеты, которые устами Л. А. Кроля открыто заявили, что принципиально стоят на точке зрения единоличной диктаторской власти, но ввиду невозможности создать ее в данный момент, готовы мириться, как с меньшим злом, с Директорией, однако при условии, что последняя будет полновластна и не ответственна ни пред каким представительным органом впредь до нового Учредительного Собрания, срок созыва которого они, однако, отказывались даже приблизительно указать. Позицию кадетов всецело поддерживало сибирское правительство...

…представитель чехословацких войск… с особенной энергией подчеркнул крайнюю необходимость поспешить с созданием всероссийской власти...

Выступление чехов… было ярким фактом вмешательства иностранцев во внутренние русские дела. Оно шло в разрез с прежними горделивыми заявлениями Комитета членов Учредительного Собрания о том, что он принимает вооруженную помощь союзников лишь при условии их полного воздержания от какого бы то ни было влияния на политическую жизнь страны. Однако теперь никто из членов Комитета даже не моргнул глазом. Их уверенность в своей силе к этому времени уже настолько ослабела, что они были довольны чешским выступлением: ведь оно представляло весьма увесистый козырь в борьбе за создание всероссийской власти, которое саботировали местные правительства, в особенности правительство Сибири...

Порядок работ «Согласительной Комиссии» был намечен следующий: сначала она должна была разрешить вопрос о конструкции всероссийской власти, а затем уже заняться персональным составом будущего правительства. «Согласительная Комиссия» работала очень усердно, заседая утром и вечером, но все-таки ей потребовалось целых пять дней для того, чтобы прийти к некоторым заключениям относительно характера, который должна была носить всероссийская власть. Внутри Комиссии пестрота мнений была очень велика, и привести ее к одному знаменателю было делом нелегким.

Как и на пленуме Совещания, в комиссии на крайнем левом фланге оказались меньшевики, которые категорически настаивали на подчинении будущей власти Учредительному Собранию первого созыва, а впредь до его открытия самарскому Комитету. Эта точка зрения очень скоро была отвергнута всеми остальными делегациями, включая делегацию П. С.-P., и тогда представитель с.-д. заявил, что он остается дальше в Комиссии лишь в качестве «наблюдателя».

Затем начался длительный торг между «левой» и «правой». Правая, группировавшаяся около сибирского правительства, требовала полной безответственности всероссийской власти, левая, с эсерами во главе, вначале не хотела об этом и слышать. Однако правые, ободренные неудачами Комитета на фронте, наступали все решительнее и нахальнее. Под их натиском левая очень быстро стала гнуться и сдавать позиции, тем более что в рядах левой никогда не было полного единства. Левая, после самоустранения меньшевиков, состояла главным образом из эсеров и представителей национальных групп... В эсеровском же лагере происходило столь обычное для этой партии внутреннее дробление. Наиболее многочисленно было левое крыло эсеров... Оно настаивало на подчинении всероссийской власти Учредительному Собранию и грозило пойти чуть ли не на разрыв, если его требование не будет исполнено. Конечно, это были только слова, которые, как показало дальнейшее, не принимались всерьез даже теми, кто их произносил. Менее многочисленно было правое крыло... Однако влияние правого крыла далеко превосходило его численное значение благодаря тем связям, которые оно имело с сибирским правительством и казаками. Между правым и левым крылом суетилась третья группа… которая пыталась играть роль «честного маклера» между обеими спорящими сторонами. И так как эсеры всегда остаются эсерами, то в результате мышиной возни в недрах эсеровской фракции линия ее поведения на Совещании день ото дня все больше загибалась вправо. Начав совместно с меньшевиками… эсеры постепенно под давлением правых спускались со ступеньки на ступеньку и, наконец, пришли почти к полному отказу от своей первоначальной политической программы.

В самом деле, принятые комиссией и одобренные пленумом в заседании 18-го сентября общие положения о характере и программе всероссийской власти по существу представляли победу правых элементов. Согласно этим положениям, всероссийская власть должна была состоять из пяти лиц, персонально избираемых Уфимским Совещанием и фактически ни пред кем и ни пред чем не ответственных. Пятерка являлась Директорией, которая должна была создать ответственный перед ней деловой кабинет министров. В утешение эсерам постановлялось, что Директория обязана дать отчет о своей деятельности данному Учредительному Собранию после возобновления им своих заседаний. При этом было определено, что Учредительное Собрание возобновляет свои заседания 1 января 1919 года, если к этому времени будет иметься налицо 250 депутатов. Если же такое число их к указанному сроку не соберется, то Учредительное Собрание открывается 1 февраля 1919 года при кворуме в 170 человек. Делая эти уступки, правые решительно ничем не рисковали: для всякого, находившегося в то время в Заволжье, было совершенно ясно, что потребного для открытия Учредительного Собрания количества депутатов не удастся собрать ни к 1 января 1919, ни к 1 января 1920 г. Директория таким образом получала в свои руки всю полноту власти.

Наоборот, левые теряли от заключенного компромисса очень много. Всероссийское правительство становилось не только бесконтрольным, но даже и тот оплот эсеров, который представлял из себя Комитет членов Учредительного Собрания, теперь должен был пойти на слом. В резолюции, принятой Государственным Совещанием 18-го сентября, между прочим, значилось, что «все функции областных правительств должны быть переданы центральному правительству, как только оно потребует», и что «мудрости правительства представляется во всем остальном установить границы взаимной компетенции между ним и местными органами власти». На бумаге это означало, что как самарское, так и сибирское и все прочие областные правительства отныне подлежат уничтожению. На практике, однако, ввиду черных туч, сгущавшихся на горизонте, можно было предвидеть, что данное решение своим острием прежде всего обратится против Комитета членов Учредительного Собрания.

Но что же должны были делать впредь до открытия Учредительного Собрания его налицо находящиеся члены?

Соглашение определяло их роль весьма странно. Все они в совокупности должны были образовать «Съезд членов Всероссийского Учредительного Собрания», представляющий собой «постоянно действующее государственно-правовое учреждение» (§ 2-й «Положения о Съезде членов Всероссийского Учредительного Собрания»). Цели «Съезда» определял § 5-й «Положения», который гласил следующее:

«Съезд имеет своей задачей обеспечить возобновление деятельности Всероссийского Учредительного Собрания к 1 января 1919 года при кворуме в 250 членов и, в крайнем случае, к 1-му февраля того же года при кворуме в 170 членов. С этой целью Съезд принимает все необходимые меры к ускорению приезда всех членов Учредительного Собрания…»

§ 12-й особо формулировал право «Съезда» издавать «свой печатный периодический орган…» …взаимоотношения «Съезда» и Директории определялись следующим пунктом:

«Съезд действует в сфере своей компетенции самостоятельно, независимо от Временного правительства и его органов…»

Таким образом наряду с Директорией создавался своеобразный представительный орган, насколько мне известно, еще не имевший прецедентов в политической истории. Директория перед ним не была ответственна, но и он не был подчинен Директории. Два эти учреждения просто существовали рядом на одной территории, не имея между собой никакой органической связи.

Вместе с тем нетрудно было предвидеть, что в процессе дальнейшего развития между этими двумя учреждениями неизбежна была борьба. Правда, «Положение» определяло задачи «Съезда» не то в виде какой-то транспортной конторы по доставке в Поволжье членов Учредительного Собрания, не то в виде агитационно-пропагандистского отдела эсеровской партии, однако едва ли могло подлежать сомнению, что «Съезд» в своем собственном сознании ощущал себя органом власти, лишь временно приостановившим выполнение своих функций. Через 3-4 месяца период политической спячки должен был кончиться, и «Съезд» должен был снова превратиться в лице Учредительного Собрания в единственного и исключительного «хозяина земли русской». «Съезд» таким образом был вторым правительством в скрытом виде. Два правительства на одной территории - вещь, конечно, совершенно невозможная, и открытая война между ними должна была начаться тем скорее, чем дальше расходились бы их политические линии. Последствия вполне доказали правильность указанных соображений, но в то время о будущем думали мало.

Просто надо было найти выход из тупика, в который попало Уфимское Совещание, и все были удовлетворены, что достигнуто какое-то соглашение - умное или глупое, безразлично...

…нельзя было не прийти к выводу, что решения Уфимского Совещания… являлись крупным поражением «левого» лагеря. Одна, и чрезвычайно важная, позиция была потеряна, главным образом, благодаря мягкотелости и раздробленности эсеровской партии. Однако битва еще не была окончательно проиграна. Предстояло еще наметить персональный состав Директории. Это была также весьма серьезная позиция, ибо от того, кто именно будет возглавлять всероссийскую власть, в сильнейшей степени зависело, как и против кого будет использована только что созданная конституция. Но и эту, вторую, позицию левое крыло не сумело защитить и сдало ее без сколько-нибудь серьезного боя черной сотне.

Меньшевики и здесь… продолжали разыгрывать роль благородных «наблюдателей». Эсеры же первоначально выдвинули следующий список: Тимофеев, Зензинов, Вологодский, Болдырев и Астров. Он не отличался излишней левизной, так как на двух партийных эсеров… в нем приходилось двое не-социалистов… и один социалист весьма подозрительного свойства (председатель сибирского правительства Вологодский).

Но для правых даже и такой список оказался слишком «красным». Как раз к тому времени, когда на государственном совещании стал вопрос о персональном составе Директории, в Уфу экстренно прибыли два новых представителя сибирского правительства - товарищ министра внутренних дел Старынкевич и казачий атаман Иванов-Ринов. Они имели задачей укрепить черносотенную линию первых делегатов сибирского правительства… и тотчас же по приезде начали стремительную атаку против левого крыла. Эсеровскому списку будущего правительства правые противопоставили свой список, состоявший из Чайковского, Авксентьева, Болдырева, Астрова и Вологодского. В этом списке уже не было ни одного действительно партийного эсера... Чайковский, глава Архангельского правительства, был н.-с. весьма правых устремлений и в сущности мало чем отличался от кадетов. Директория, составленная по рецепту правых, должна была воплощать почти в совершенно неприкрытом виде власть крупной буржуазии и офицерства.

Началась опять нудная и томительная игра в компромисс, продолжавшаяся четыре дня. Возможных кандидатов в члены правительства усердно тасовали, как колоду карт, называя самые разнообразные политические и военные имена антисоветского лагеря, очень часто не имея даже никакого представления о том, как бы отнеслись соответственные лица к предложению войти в состав Директории. Всероссийское правительство формировали не только из деятелей, находившихся по сю сторону фронта, но также и из деятелей, находившихся либо в Советской России, либо в других районах страны, недоступных для «территории Учредительного Собрания»...

В этом длинном торге о составе Директории правые проявляли крайнее упорство. Лидеры последних не хотели идти ни на какие уступки, и даже угрожали срывом Совещания. Конечно, бесхарактерная эсеровская масса в конце концов потеряла дух и сдала все свои позиции. Список правых был принят целиком...

…Директория менее чем через два месяца после своего рождения сошла со сцены, получив грубый пинок от адмирала Колчака.

…день рождения Директории был в то же время днем смерти Комитета. Но уже на следующий день… обнаружилось, что и Директория не жилец на белом свете, и что эсеры в каком-то трусливом самоисступлении стремительно бегут навстречу своей собственной гибели.

…с начала осени 1918 года вся политическая жизнь в Сибири стояла под знаком борьбы между реакционным сибирским правительством и эсеро-демократической Сибирской Областной Думой... 4-5 сентября в Омске произошел маленький министерский переворот, закончившийся смещением военного министра Гришина-Алмазова и назначением на его место атамана Иванова-Ринова, первым приказом которого было восстановление в армии погон, вторым - предание суду всех работавших с большевиками офицеров. Вскоре после Гришина-Алмазова из сибирского правительства вышел ввиду принципиальных разногласий министр юстиции Патушинский, принадлежавший к левому крылу... Приблизительно около того же времени, в связи с открытием пути на Дальний Восток, туда уехал Вологодский…

Все это знаменовало собой дальнейшее поправение сибирского правительства.

…борьба между правительством и Думой возобновилась в чрезвычайно обостренной форме. Прежде всего Дума немедленно после открытия своих заседаний избрала особую делегацию для отправки на Дальний Восток, которая должна была действовать там параллельно с Вологодским и парировать его выступления. Делегация эта выехала из Томска, но в Иркутске была задержана по распоряжению сибирского правительства. Таким образом создался открытый конфликт между властью законодательной и властью исполнительной.

Далее… с.-д. фракция внесла в Думу вопрос о необходимости выяснить отношения Думы к сибирскому правительству. Вопрос этот обсуждался в закрытом заседании, кончившемся решением принять энергичные меры против беззаконий сибирского правительства. В тот же день председатель думы Якушев вместе с министром национальностей Шатиловым (относившимся к группе «левых») и только что прибывшим с Дальнего Востока членом дальневосточной части сибирского правительства Новоселовым выехал в Омск. Здесь сторонники Областной Думы сделали попытку устроить маленький государственный переворот, введя революционным путем в состав правительства только что названного Новоселова...

Омские реакционеры сразу же почуяли опасность и не замедлили принять предохранительные меры. Постановлением сибирского правительства… заседания Областной Думы были вновь прерваны на неопределенный срок. В то же время председатель думы Якушев и «левые» министры Крутовский, Шатилов и Новоселов были арестованы черносотенными офицерами, причем первые трое через сутки были освобождены. Новоселов же днем позже был найден убитым в загородной роще.

Областная Дума реагировала на все эти события постановлением от 22-го сентября, гласившим следующее:

«1) На основании «Положения о временных органах управления в Сибири» считать административный совет (сибирского правительства) незаконно созданным и подлежащим немедленному роспуску.

2) Постановление административного совета от 21 сентября 1918 года о перерыве занятий Думы и ее комиссий считать недействительным.

3) Министра финансов Ивана Михайлова и тов. министра внутренних дел Александра Грацианова считать уволенными от занимаемых должностей и подлежащими суду по обвинению в государственном перевороте.

4) Временным Сибирским правительством считать правительство в избранном Думой в январе 1918 г. составе, за исключением министра финансов Ивана Михайлова…»

Это было прямым объявлением войны, но соотношение сил между борющимися сторонами оказалось слишком неравным: сибирское правительство опиралось на сравнительно многочисленные офицерские отряды, за Думой же, в сущности, не стоял никто. Правда, чешские части, расположенные в Томске, сочувствовали Думе и даже обещали ей помочь. Но центральное чешское командование держалось пассивно... Поэтому для томского губернского комиссара Гаттенбергера не составило большого труда разогнать Думу, опечатать ее помещение и арестовать наиболее видных членов ее президиума. Конфликт между сибирским правительством и Областной Думой в рамках чисто сибирских отношений должен был кончиться неизбежным разгромом этой последней. Если что-нибудь могло отвратить фатальный ход событий, так только вмешательство со стороны, вмешательство «демократических» сил, находившихся по ту сторону Урала. Увы! - эти силы в тот момент были уже настолько изъедены процессом внутреннего разложения, что… никаких надежд на них возлагать не приходилось.

…новому всероссийскому правительству необходимо было сразу же… сказать свое слово по столь острому и чреватому величайшими опасностями вопросу. В самом деле, разгром Сибирской Областной Думы означал чрезвычайное усиление в Сибири черносотенных элементов, а это не могло не представлять весьма реальной угрозы не только для «левого» самарского лагеря, но даже и для самой Директории. Необходимо было действовать быстро, твердо и решительно. Жизнь поставила всероссийское правительство на самом пороге его существования перед суровым экзаменом, и на нем это правительство должно было показать, на что оно способно.

Всероссийское правительство оказалось неспособным решительно ни на что! И не только оно: ни на что не способной оказалась и эсеровская партия!

Представители чехословаков… были крайне раздражены сибирскими событиями. Они заявили Директории и эсерам, что предоставляют свои вооруженные силы в их распоряжение. Они предлагали двинуть чешские батальоны на Омск и сразу покончить с гнездившейся там нечистью. Видимо, отголоски этих настроений очень быстро докатились до сибирской столицы, потому что 24-го сентября чешский полковник Зайчек арестовал в Омске по собственной инициативе товарища министра внутренних дел Грацианова и пытался арестовать министра финансов Ивана Михайлова.

Казалось, после целого ряда ударов судьба, наконец, смилостивилась над эсеровской партией. Счастье само собой давалось ей в руки. Наступил момент, когда одним решительным ударом эсеры могли восстановить свое сильно поколебленное влияние и даже… стать политическими гегемонами на всей территории от Волги до Владивостока.

Что же сделали эсеры?

Всю ночь с 24-го на 25-е сентября они совещались о создавшемся положении и, в конце концов, постановили... чешское предложение отклонить. Вместо чешских батальонов в Омск был послан заместитель Авксентьева, Аргунов, который очень быстро пришел к заключению, что всю сибирскую историю необходимо решить в порядке гнилого компромисса.

Эта ночь по справедливости может считаться началом конца демократической контрреволюции в Поволжье и Сибири. Она оттолкнула чехов от эсеровско-меньшевистских элементов и тем самым подготовила близкую гибель как Комитета членов Учредительного Собрания, так и Директории.

Государственное Совещание… происходило в «Сибирской гостинице». Все помещение ее было временно реквизировано и предоставлено в исключительное распоряжение участников Совещания. …внутри круглые сутки работал ресторан...

[Читать далее]Процедура открытия Совещания была обставлена весьма торжественно и в полном соответствии с требованиями «старого режима». …на Соборной площади был отслужен молебен, за которым последовал воинский парад. Меньшевики и левая часть эсеров на площадь не пошли, но правые эсеры сочли своим долгом во имя «единения всех государственно-мыслящих элементов» подойти под благословение служившему молебен епископу Андрею. Самое открытие Совещания состоялось в 5 часов дня в большом зале «Сибирской гостиницы», причем на нем в качестве почетных гостей, кроме чехов и французского представителя Жано; присутствовали только что упоминавшийся епископ Андрей и мусульманский муфтий.

Первую приветственную речь произнес Авксентьев. Она продолжалась 45 минут и была наполнена тем ничего не выражающим словесным хламом, до которого всегда был таким охотником этот громогласный оратор. Из слов Авксентьева можно было однако понять, что он очень рад видеть собравшихся здесь представителей «возрождающейся России», что он верит в успех начинаемого дела, и что он глубоко благодарен «братьям» чехословакам и «верным и благородным союзникам», без которых не могло бы собраться Уфимское Совещание. В своей речи Авксентьев, между прочим, сообщил, что делегация сибирского правительства еще не успела прибыть… но что сибирское правительство «душою с нами и переживает те же чувства и чаяния, что и мы».

Зато Сибирская Областная Дума своевременно прислала свою делегацию в Уфу, и выступивший от ее имени с приветствием эсер Карпов посвятил свою речь восхвалению принципов народовластия и утверждению авторитета Учредительного Собрания. Самарская публика ему усиленно хлопала, но на лицах правых выступление Карпова вызвало лишь кислую гримасу.

Дальнейшая часть заседания прошла серо и однотонно: все приветствовали, и все выражали надежды, хотя, по-видимому, лишь немногие верили в их осуществление...

На первое заседание члены Комитета Учредительного Собрания и все им сочувствовавшие явились с красными гвоздиками в петлицах. Большая часть зала пестрела красными цветами. Для атамана Дутова это оказалось уж «слишком». Он встал и до окончания заседания вышел из зала, демонстративно громко бросив своему соседу:

- От красной гвоздики у меня голова разболелась!

…меньшевики стояли на точке зрения коалиционной центральной власти, ответственной перед Учредительным Собранием нынешнего состава или его временным заместителем, Комитетом членов Учредительного Собрания. Ту же линию поддерживали эсеры и сам Комитет членов Учредительного Собрания...

На крайнем правом фланге стояли кадеты, которые устами Л. А. Кроля открыто заявили, что принципиально стоят на точке зрения единоличной диктаторской власти, но ввиду невозможности создать ее в данный момент, готовы мириться, как с меньшим злом, с Директорией, однако при условии, что последняя будет полновластна и не ответственна ни пред каким представительным органом впредь до нового Учредительного Собрания, срок созыва которого они, однако, отказывались даже приблизительно указать. Позицию кадетов всецело поддерживало сибирское правительство...

…представитель чехословацких войск… с особенной энергией подчеркнул крайнюю необходимость поспешить с созданием всероссийской власти...

Выступление чехов… было ярким фактом вмешательства иностранцев во внутренние русские дела. Оно шло в разрез с прежними горделивыми заявлениями Комитета членов Учредительного Собрания о том, что он принимает вооруженную помощь союзников лишь при условии их полного воздержания от какого бы то ни было влияния на политическую жизнь страны. Однако теперь никто из членов Комитета даже не моргнул глазом. Их уверенность в своей силе к этому времени уже настолько ослабела, что они были довольны чешским выступлением: ведь оно представляло весьма увесистый козырь в борьбе за создание всероссийской власти, которое саботировали местные правительства, в особенности правительство Сибири...

Порядок работ «Согласительной Комиссии» был намечен следующий: сначала она должна была разрешить вопрос о конструкции всероссийской власти, а затем уже заняться персональным составом будущего правительства. «Согласительная Комиссия» работала очень усердно, заседая утром и вечером, но все-таки ей потребовалось целых пять дней для того, чтобы прийти к некоторым заключениям относительно характера, который должна была носить всероссийская власть. Внутри Комиссии пестрота мнений была очень велика, и привести ее к одному знаменателю было делом нелегким.

Как и на пленуме Совещания, в комиссии на крайнем левом фланге оказались меньшевики, которые категорически настаивали на подчинении будущей власти Учредительному Собранию первого созыва, а впредь до его открытия самарскому Комитету. Эта точка зрения очень скоро была отвергнута всеми остальными делегациями, включая делегацию П. С.-P., и тогда представитель с.-д. заявил, что он остается дальше в Комиссии лишь в качестве «наблюдателя».

Затем начался длительный торг между «левой» и «правой». Правая, группировавшаяся около сибирского правительства, требовала полной безответственности всероссийской власти, левая, с эсерами во главе, вначале не хотела об этом и слышать. Однако правые, ободренные неудачами Комитета на фронте, наступали все решительнее и нахальнее. Под их натиском левая очень быстро стала гнуться и сдавать позиции, тем более что в рядах левой никогда не было полного единства. Левая, после самоустранения меньшевиков, состояла главным образом из эсеров и представителей национальных групп... В эсеровском же лагере происходило столь обычное для этой партии внутреннее дробление. Наиболее многочисленно было левое крыло эсеров... Оно настаивало на подчинении всероссийской власти Учредительному Собранию и грозило пойти чуть ли не на разрыв, если его требование не будет исполнено. Конечно, это были только слова, которые, как показало дальнейшее, не принимались всерьез даже теми, кто их произносил. Менее многочисленно было правое крыло... Однако влияние правого крыла далеко превосходило его численное значение благодаря тем связям, которые оно имело с сибирским правительством и казаками. Между правым и левым крылом суетилась третья группа… которая пыталась играть роль «честного маклера» между обеими спорящими сторонами. И так как эсеры всегда остаются эсерами, то в результате мышиной возни в недрах эсеровской фракции линия ее поведения на Совещании день ото дня все больше загибалась вправо. Начав совместно с меньшевиками… эсеры постепенно под давлением правых спускались со ступеньки на ступеньку и, наконец, пришли почти к полному отказу от своей первоначальной политической программы.

В самом деле, принятые комиссией и одобренные пленумом в заседании 18-го сентября общие положения о характере и программе всероссийской власти по существу представляли победу правых элементов. Согласно этим положениям, всероссийская власть должна была состоять из пяти лиц, персонально избираемых Уфимским Совещанием и фактически ни пред кем и ни пред чем не ответственных. Пятерка являлась Директорией, которая должна была создать ответственный перед ней деловой кабинет министров. В утешение эсерам постановлялось, что Директория обязана дать отчет о своей деятельности данному Учредительному Собранию после возобновления им своих заседаний. При этом было определено, что Учредительное Собрание возобновляет свои заседания 1 января 1919 года, если к этому времени будет иметься налицо 250 депутатов. Если же такое число их к указанному сроку не соберется, то Учредительное Собрание открывается 1 февраля 1919 года при кворуме в 170 человек. Делая эти уступки, правые решительно ничем не рисковали: для всякого, находившегося в то время в Заволжье, было совершенно ясно, что потребного для открытия Учредительного Собрания количества депутатов не удастся собрать ни к 1 января 1919, ни к 1 января 1920 г. Директория таким образом получала в свои руки всю полноту власти.

Наоборот, левые теряли от заключенного компромисса очень много. Всероссийское правительство становилось не только бесконтрольным, но даже и тот оплот эсеров, который представлял из себя Комитет членов Учредительного Собрания, теперь должен был пойти на слом. В резолюции, принятой Государственным Совещанием 18-го сентября, между прочим, значилось, что «все функции областных правительств должны быть переданы центральному правительству, как только оно потребует», и что «мудрости правительства представляется во всем остальном установить границы взаимной компетенции между ним и местными органами власти». На бумаге это означало, что как самарское, так и сибирское и все прочие областные правительства отныне подлежат уничтожению. На практике, однако, ввиду черных туч, сгущавшихся на горизонте, можно было предвидеть, что данное решение своим острием прежде всего обратится против Комитета членов Учредительного Собрания.

Но что же должны были делать впредь до открытия Учредительного Собрания его налицо находящиеся члены?

Соглашение определяло их роль весьма странно. Все они в совокупности должны были образовать «Съезд членов Всероссийского Учредительного Собрания», представляющий собой «постоянно действующее государственно-правовое учреждение» (§ 2-й «Положения о Съезде членов Всероссийского Учредительного Собрания»). Цели «Съезда» определял § 5-й «Положения», который гласил следующее:

«Съезд имеет своей задачей обеспечить возобновление деятельности Всероссийского Учредительного Собрания к 1 января 1919 года при кворуме в 250 членов и, в крайнем случае, к 1-му февраля того же года при кворуме в 170 членов. С этой целью Съезд принимает все необходимые меры к ускорению приезда всех членов Учредительного Собрания…»

§ 12-й особо формулировал право «Съезда» издавать «свой печатный периодический орган…» …взаимоотношения «Съезда» и Директории определялись следующим пунктом:

«Съезд действует в сфере своей компетенции самостоятельно, независимо от Временного правительства и его органов…»

Таким образом наряду с Директорией создавался своеобразный представительный орган, насколько мне известно, еще не имевший прецедентов в политической истории. Директория перед ним не была ответственна, но и он не был подчинен Директории. Два эти учреждения просто существовали рядом на одной территории, не имея между собой никакой органической связи.

Вместе с тем нетрудно было предвидеть, что в процессе дальнейшего развития между этими двумя учреждениями неизбежна была борьба. Правда, «Положение» определяло задачи «Съезда» не то в виде какой-то транспортной конторы по доставке в Поволжье членов Учредительного Собрания, не то в виде агитационно-пропагандистского отдела эсеровской партии, однако едва ли могло подлежать сомнению, что «Съезд» в своем собственном сознании ощущал себя органом власти, лишь временно приостановившим выполнение своих функций. Через 3-4 месяца период политической спячки должен был кончиться, и «Съезд» должен был снова превратиться в лице Учредительного Собрания в единственного и исключительного «хозяина земли русской». «Съезд» таким образом был вторым правительством в скрытом виде. Два правительства на одной территории - вещь, конечно, совершенно невозможная, и открытая война между ними должна была начаться тем скорее, чем дальше расходились бы их политические линии. Последствия вполне доказали правильность указанных соображений, но в то время о будущем думали мало.

Просто надо было найти выход из тупика, в который попало Уфимское Совещание, и все были удовлетворены, что достигнуто какое-то соглашение - умное или глупое, безразлично...

…нельзя было не прийти к выводу, что решения Уфимского Совещания… являлись крупным поражением «левого» лагеря. Одна, и чрезвычайно важная, позиция была потеряна, главным образом, благодаря мягкотелости и раздробленности эсеровской партии. Однако битва еще не была окончательно проиграна. Предстояло еще наметить персональный состав Директории. Это была также весьма серьезная позиция, ибо от того, кто именно будет возглавлять всероссийскую власть, в сильнейшей степени зависело, как и против кого будет использована только что созданная конституция. Но и эту, вторую, позицию левое крыло не сумело защитить и сдало ее без сколько-нибудь серьезного боя черной сотне.

Меньшевики и здесь… продолжали разыгрывать роль благородных «наблюдателей». Эсеры же первоначально выдвинули следующий список: Тимофеев, Зензинов, Вологодский, Болдырев и Астров. Он не отличался излишней левизной, так как на двух партийных эсеров… в нем приходилось двое не-социалистов… и один социалист весьма подозрительного свойства (председатель сибирского правительства Вологодский).

Но для правых даже и такой список оказался слишком «красным». Как раз к тому времени, когда на государственном совещании стал вопрос о персональном составе Директории, в Уфу экстренно прибыли два новых представителя сибирского правительства - товарищ министра внутренних дел Старынкевич и казачий атаман Иванов-Ринов. Они имели задачей укрепить черносотенную линию первых делегатов сибирского правительства… и тотчас же по приезде начали стремительную атаку против левого крыла. Эсеровскому списку будущего правительства правые противопоставили свой список, состоявший из Чайковского, Авксентьева, Болдырева, Астрова и Вологодского. В этом списке уже не было ни одного действительно партийного эсера... Чайковский, глава Архангельского правительства, был н.-с. весьма правых устремлений и в сущности мало чем отличался от кадетов. Директория, составленная по рецепту правых, должна была воплощать почти в совершенно неприкрытом виде власть крупной буржуазии и офицерства.

Началась опять нудная и томительная игра в компромисс, продолжавшаяся четыре дня. Возможных кандидатов в члены правительства усердно тасовали, как колоду карт, называя самые разнообразные политические и военные имена антисоветского лагеря, очень часто не имея даже никакого представления о том, как бы отнеслись соответственные лица к предложению войти в состав Директории. Всероссийское правительство формировали не только из деятелей, находившихся по сю сторону фронта, но также и из деятелей, находившихся либо в Советской России, либо в других районах страны, недоступных для «территории Учредительного Собрания»...

В этом длинном торге о составе Директории правые проявляли крайнее упорство. Лидеры последних не хотели идти ни на какие уступки, и даже угрожали срывом Совещания. Конечно, бесхарактерная эсеровская масса в конце концов потеряла дух и сдала все свои позиции. Список правых был принят целиком...

…Директория менее чем через два месяца после своего рождения сошла со сцены, получив грубый пинок от адмирала Колчака.

…день рождения Директории был в то же время днем смерти Комитета. Но уже на следующий день… обнаружилось, что и Директория не жилец на белом свете, и что эсеры в каком-то трусливом самоисступлении стремительно бегут навстречу своей собственной гибели.

…с начала осени 1918 года вся политическая жизнь в Сибири стояла под знаком борьбы между реакционным сибирским правительством и эсеро-демократической Сибирской Областной Думой... 4-5 сентября в Омске произошел маленький министерский переворот, закончившийся смещением военного министра Гришина-Алмазова и назначением на его место атамана Иванова-Ринова, первым приказом которого было восстановление в армии погон, вторым - предание суду всех работавших с большевиками офицеров. Вскоре после Гришина-Алмазова из сибирского правительства вышел ввиду принципиальных разногласий министр юстиции Патушинский, принадлежавший к левому крылу... Приблизительно около того же времени, в связи с открытием пути на Дальний Восток, туда уехал Вологодский…

Все это знаменовало собой дальнейшее поправение сибирского правительства.

…борьба между правительством и Думой возобновилась в чрезвычайно обостренной форме. Прежде всего Дума немедленно после открытия своих заседаний избрала особую делегацию для отправки на Дальний Восток, которая должна была действовать там параллельно с Вологодским и парировать его выступления. Делегация эта выехала из Томска, но в Иркутске была задержана по распоряжению сибирского правительства. Таким образом создался открытый конфликт между властью законодательной и властью исполнительной.

Далее… с.-д. фракция внесла в Думу вопрос о необходимости выяснить отношения Думы к сибирскому правительству. Вопрос этот обсуждался в закрытом заседании, кончившемся решением принять энергичные меры против беззаконий сибирского правительства. В тот же день председатель думы Якушев вместе с министром национальностей Шатиловым (относившимся к группе «левых») и только что прибывшим с Дальнего Востока членом дальневосточной части сибирского правительства Новоселовым выехал в Омск. Здесь сторонники Областной Думы сделали попытку устроить маленький государственный переворот, введя революционным путем в состав правительства только что названного Новоселова...

Омские реакционеры сразу же почуяли опасность и не замедлили принять предохранительные меры. Постановлением сибирского правительства… заседания Областной Думы были вновь прерваны на неопределенный срок. В то же время председатель думы Якушев и «левые» министры Крутовский, Шатилов и Новоселов были арестованы черносотенными офицерами, причем первые трое через сутки были освобождены. Новоселов же днем позже был найден убитым в загородной роще.

Областная Дума реагировала на все эти события постановлением от 22-го сентября, гласившим следующее:

«1) На основании «Положения о временных органах управления в Сибири» считать административный совет (сибирского правительства) незаконно созданным и подлежащим немедленному роспуску.

2) Постановление административного совета от 21 сентября 1918 года о перерыве занятий Думы и ее комиссий считать недействительным.

3) Министра финансов Ивана Михайлова и тов. министра внутренних дел Александра Грацианова считать уволенными от занимаемых должностей и подлежащими суду по обвинению в государственном перевороте.

4) Временным Сибирским правительством считать правительство в избранном Думой в январе 1918 г. составе, за исключением министра финансов Ивана Михайлова…»

Это было прямым объявлением войны, но соотношение сил между борющимися сторонами оказалось слишком неравным: сибирское правительство опиралось на сравнительно многочисленные офицерские отряды, за Думой же, в сущности, не стоял никто. Правда, чешские части, расположенные в Томске, сочувствовали Думе и даже обещали ей помочь. Но центральное чешское командование держалось пассивно... Поэтому для томского губернского комиссара Гаттенбергера не составило большого труда разогнать Думу, опечатать ее помещение и арестовать наиболее видных членов ее президиума. Конфликт между сибирским правительством и Областной Думой в рамках чисто сибирских отношений должен был кончиться неизбежным разгромом этой последней. Если что-нибудь могло отвратить фатальный ход событий, так только вмешательство со стороны, вмешательство «демократических» сил, находившихся по ту сторону Урала. Увы! - эти силы в тот момент были уже настолько изъедены процессом внутреннего разложения, что… никаких надежд на них возлагать не приходилось.

…новому всероссийскому правительству необходимо было сразу же… сказать свое слово по столь острому и чреватому величайшими опасностями вопросу. В самом деле, разгром Сибирской Областной Думы означал чрезвычайное усиление в Сибири черносотенных элементов, а это не могло не представлять весьма реальной угрозы не только для «левого» самарского лагеря, но даже и для самой Директории. Необходимо было действовать быстро, твердо и решительно. Жизнь поставила всероссийское правительство на самом пороге его существования перед суровым экзаменом, и на нем это правительство должно было показать, на что оно способно.

Всероссийское правительство оказалось неспособным решительно ни на что! И не только оно: ни на что не способной оказалась и эсеровская партия!

Представители чехословаков… были крайне раздражены сибирскими событиями. Они заявили Директории и эсерам, что предоставляют свои вооруженные силы в их распоряжение. Они предлагали двинуть чешские батальоны на Омск и сразу покончить с гнездившейся там нечистью. Видимо, отголоски этих настроений очень быстро докатились до сибирской столицы, потому что 24-го сентября чешский полковник Зайчек арестовал в Омске по собственной инициативе товарища министра внутренних дел Грацианова и пытался арестовать министра финансов Ивана Михайлова.

Казалось, после целого ряда ударов судьба, наконец, смилостивилась над эсеровской партией. Счастье само собой давалось ей в руки. Наступил момент, когда одним решительным ударом эсеры могли восстановить свое сильно поколебленное влияние и даже… стать политическими гегемонами на всей территории от Волги до Владивостока.

Что же сделали эсеры?

Всю ночь с 24-го на 25-е сентября они совещались о создавшемся положении и, в конце концов, постановили... чешское предложение отклонить. Вместо чешских батальонов в Омск был послан заместитель Авксентьева, Аргунов, который очень быстро пришел к заключению, что всю сибирскую историю необходимо решить в порядке гнилого компромисса.

Эта ночь по справедливости может считаться началом конца демократической контрреволюции в Поволжье и Сибири. Она оттолкнула чехов от эсеровско-меньшевистских элементов и тем самым подготовила близкую гибель как Комитета членов Учредительного Собрания, так и Директории.