"Ида" и "Левиафан"

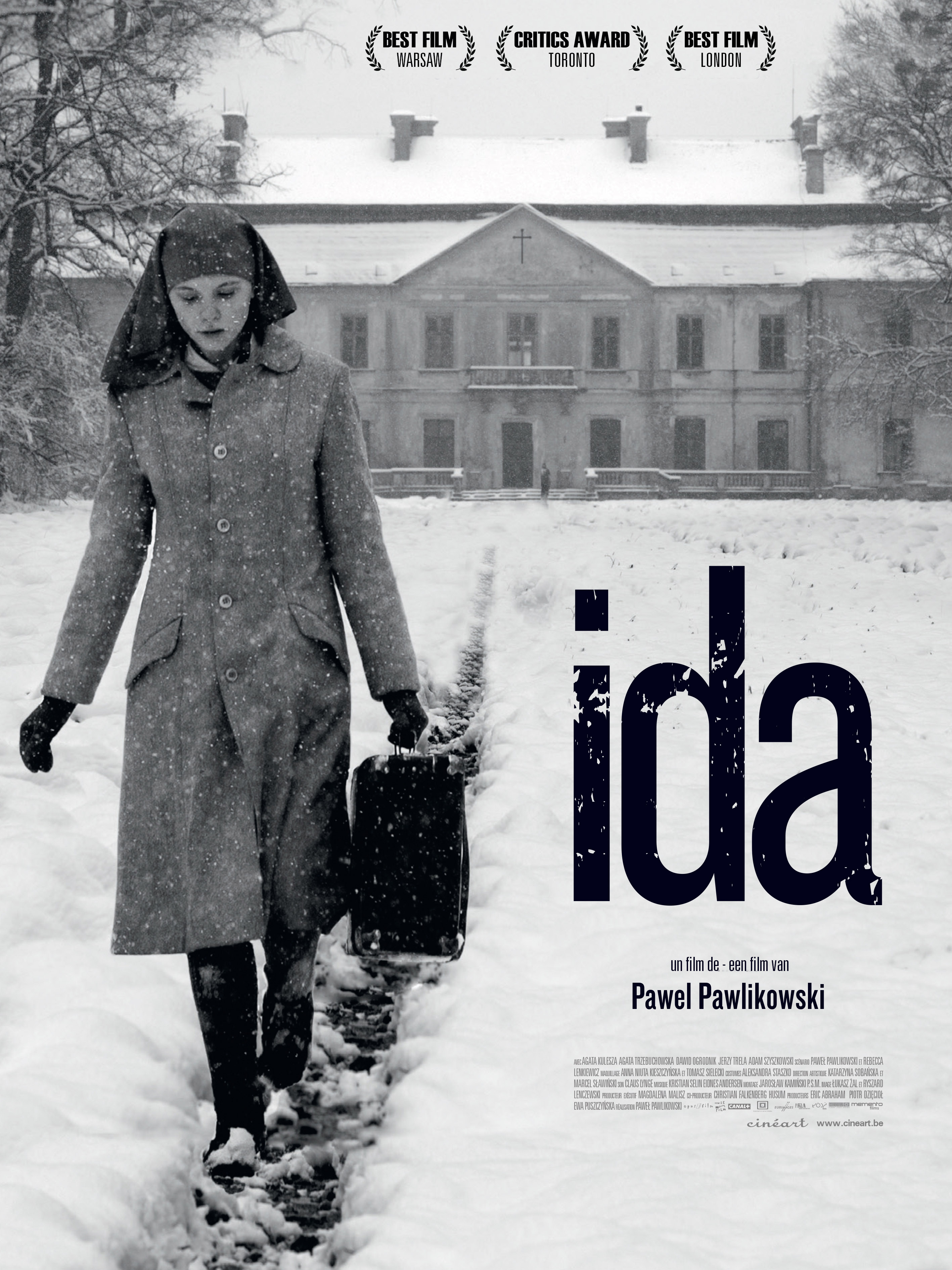

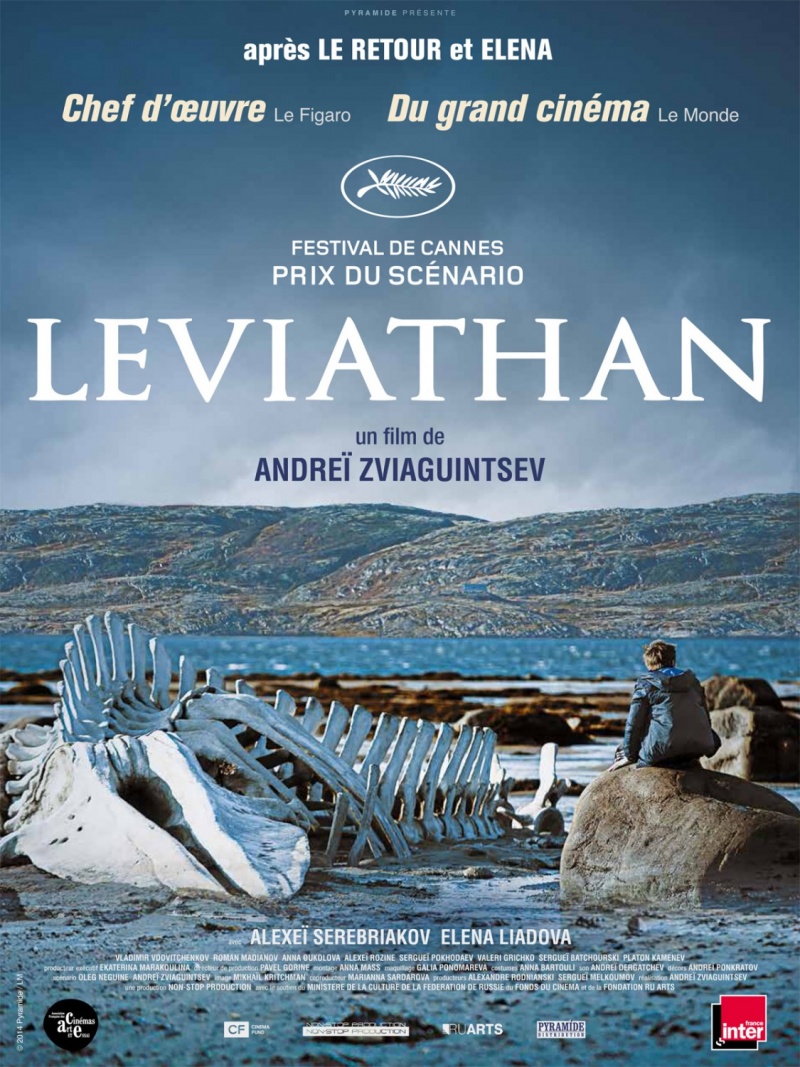

Никак не обойти зрительским вниманием два главных кандидата на Оскар-2015 в категории "Лучший иностранный фильм года". Оба фильма местами очень красивы, каждый по-своему, и оба - о внутреннем и духовном. "Ида" - красивыми, черно-белыми лаконичными мазками о духовном внутри человека, "Левиафан" - приглушенными красками о духовном внутри целой страны.

"ИДА". Прекрасный черно-белый фильм, половину которого не покидает мысль: "Какой же прекрасный кадр, хоть вырезай да в рамку ставь или в картинную галерею сразу". Очень немногословное действие, светлый нео-нуар. Понравилось вот это состояние смятения юной души перед важными жизненными вопросами - своего генеалогического прошлого, настоящего и будущего, своего места в мире, своих принципов, важности своего внутреннего перед самим же собой обета. Действие очень камерное, очень атмосферное, заряженное чем-то неуловимым, что не видишь, но чувствуешь. Вопросы не только женские - для любого человека актуальные. Женственность при этом здесь глубокая, сложносочиненная, учитывая, что главные героини - монашка, стоящая перед выбором, и распутница, давно свой выбор сделавшая, - всё о сторонах души условного человека, живущего в определенное время в определенном месте, наполненном своей собственной трагедией, своей собственной историей. Казалось бы простое, но с точки зрения погружения во внутренний мир персонажа очень основательнео кино.

"ЛЕВИАФАН". Явный кандидат в отечественный фильм года-2015, вызвавший вполне понятную бурю эмоций, ажиотаж у разных слоев населения и широкий резонанс. Наверное, всё зависит от восприятия. С точки зрения реализма, особенно социального реализма, фильм беспросветный, запредельно угнетающий освещением сложившегося порядка вещей. И совершенно понятны слова господина Мединского и других государственных мужей, что как-то неприглядно выглядит всё вот это - чиновники, прикормленные главы правоохранительных, так сказать, органов, церковники, поставленные во общественное наставление, а на самом деле залезающие грубо своими поповскими перстами глубоко в дела не духовные, но светские; простые люди, лишенные поддержки со стороны государства и даже близких людей. Мол, всё у нас на самом деле не так. Проблема, конечно, состоит в том, что на самом деле всё действительно так - хоть не везде и не во всём так, но такого в жизни полно до сих пор. И, кажется, меньше этой горечи, если говорить об общественной жизни, не становится, наоборот, всё идёт к тому, чтобы сделать "каждый сам за себя" и полностью лишить надежды простых смертных на какое бы то ни было дартаньянство.

Больше понравилась художественная сторона фильма, его метафоричность - она сильна и многолика. Дети, сидящие у костерка в разрушенной церкви - как образ вот этого молодого поколения, у которого только и осталось, что сидеть и обсуждать какие-то важные для них вещи на остатках былых общественных надежд, былого общественного величия. Сам Николай - образ потерявшего себя в жизни мужика, для которого дом этот, сиволизирующий прошлое - советское наше прошлое, - не дает возможности жить настоящим, смотреть в будущее и гробит, по большому счету, идею собственной семьи. Лиля, образ женщины, которую никто не любит - ни сам Николай, ни сын Николая, ни его друг Дмитрий из Москвы, ни даже казалось бы близкая - а на самом деле почти никакая подруга, из-за этого отсутствия любви поступающей, увы, вполне понятным способом. Церковь эта, построенная на месте снесенного дома Николая, так сказать, костях и надеждах людей, наскозь лживая, несущая чушь о высоких материях - и какой хороший образ, когда во время службы мальчик смотрит в потолок, и видит там вместо росписи висящие провода некрасивого, пусть временного, но - неуместного и незавершенного строительства, образец переходного периода - непонятно, правда, откуда переходного и куда конкретно. Образ этой дружбы, когда уже понятно, что ничего хорошего в итоге не будет; равно соотношение города и деревни, застрявший в прошлом своей и окружающей жизни Николай - и решающий вопросы, вполне активный адвокат, использующий компроматец, рискующий своей жизнью за даже не свое личное дело Навальный Дмитрий.

Не фильм - вопрос. Или вопросы. Кто МЫ сейчас? Какое у нас место - в нашей собственной жизни, общественной, мировой - не зря же неодноратно появляется образ этого бескрайнего моря-океана с намечающимися на горизонте тучами. Есть ли во всём этом Бог или у каждого свой Бог? Куда мы идём? Какими моральными постулатами ориентируемся? Есть ли вообще у нас будущее? Вопросы достаточно вечные, поэтому и фильм останется в памяти надолго. Должен остаться. Хорошо, если останется.

Есть, конечно, пара минусов. Кто-то в ленте обозревателей на неделе вспоминал, как изменились времена, если говорить о титулованных за рубежом наших фильмах. Если брать условно "Москву слезам не верит", которая попала во временной тренд роста в заграницах движения self-made woman и была в целом проникнута достаточно светлыми мотивами, чувствами и ожиданиями, то "Левиафан" показывает совсем другую Россию - и очень неприятную Россию, с этим всепродолжающимся пьянством, с этими "О боже какой мужчина" и "Владимирский централ", заменой духовности её симулякрами, с хорошо деланой миной при плохой игре. Но это же искусство, ребята, искусство - оно, как известно, должно либо задавать вопрос, либо давать ответ. Нравится, не нравится - дело десятое, с "Левиафаном" правда получается где-то посередине. Видимо, так и живём. Жаль, что в заграницах по этому фильму будут судить о том, какие мы - но начиная от поведения наших туристов в иностранных государствах до общеполитической репутации, до состояния умов широких масс внутри страны, - видимо, мы этого достойны. Временно и выкарабкаемся, повзрослеем, преодолеем, но сейчас - достойны.

А Звягинцеву, конечно, большое спасибо.