Италия 8, день 5, часть 5: Модена (собор снаружи)

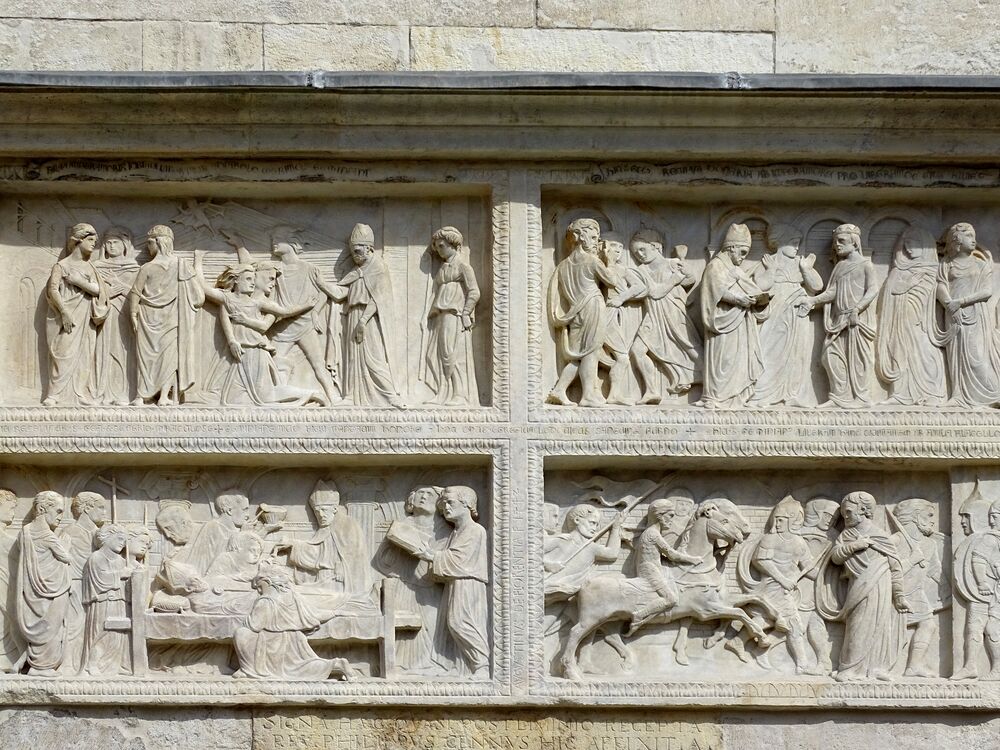

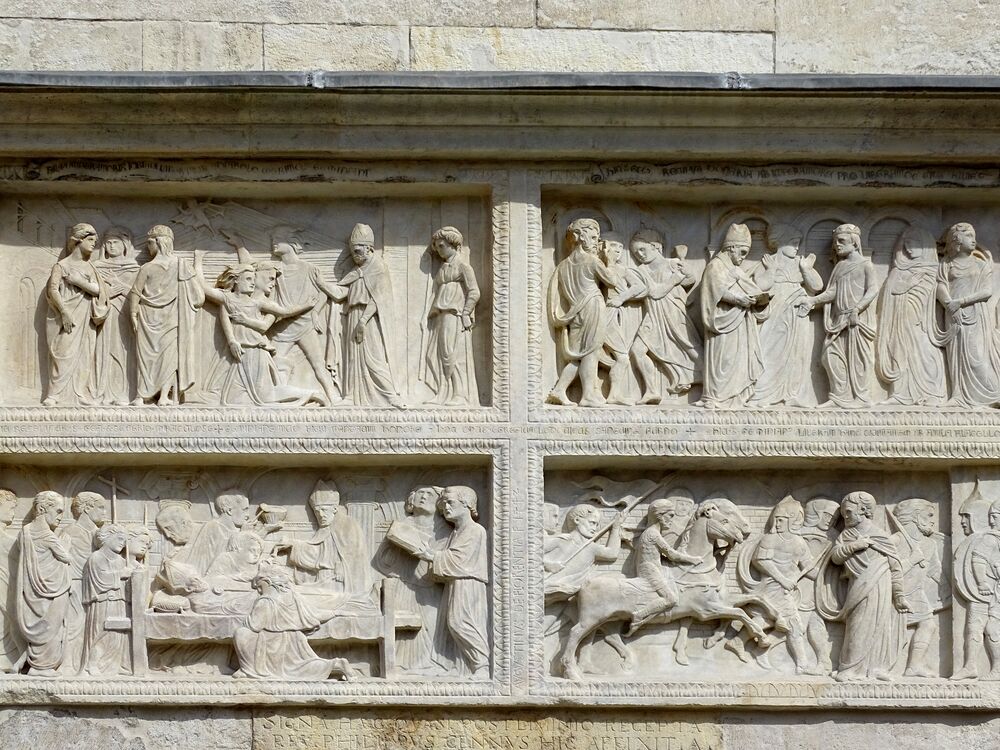

Надо сказать, Моденский собор хорош не только капителями (или даже не столько капителями). Но рассказ о нем стоит начать не с архитектурных особенностей, а со Св. Геминиана. Если кому-то кажется, что имя "Геминиан", особенно с определением "святой" почему-то странно напоминает название тосканского города Сан-Джиминьяно, то этому кому-то совсем не кажется. А вот почему так - я расскажу вам "в конце посылки". Пока же поговорим о жизни Геминиана, в т.ч. посмертной - впрочем, известно о нем все равно не слишком много. Житие в целом запечатлено на барельефе работы Агостино ди Дуччо, ученика Донателло (1442), который (рельеф, а не ученик) расположен на южной стене собора, возле апсиды.

Итак, Св. Геминиан, что важно, действительно существовал, был диаконом первого епископа Мутины (предшественницы современной Модены) Антония, а позже занял его место и участвовал в совете епископов Северной Италии 390 г. под председательством постоянно нам попадающегося Амвросия Медиоланского (то он Св. Зенона засвидетельствует, то Св. Августина обратит - в общем, весьма значимая фигура не только для IV в.). Также известно, что он изгнал бесов из дочери императора Иовиана, что подвигло последнего восстановить христианство в Римской империи. Вернее, вроде бы изгнал, поскольку документально эта история не зафиксирована, а правление Иовиана, на 8 месяцев вклинившегося между значительно более известными Юлианом Отступником и Валентинианом I, было слишком коротким, чтобы он успел хотя бы добраться до Константинополя, не то что вызвать Геминиана из Мутины. Бес на картинке улепетывает, неизвестный зоолог с фигурой оружейника Просперо из советского мультика явно хочет его окольцевать.

Впрочем, отсутствие в Константинополе не помешало императору щедро наградить и Геминиана (книжка с автографом автора), и сам город Мутина (жители которого то ли тащат сокровища в нору, то ли уже отмечают).

Также в агиографию входит явление Св. Севера Равеннского у смертного одра Св. Геминиана. Обычно при этом говорят о билокации, т.е. телесном раздвоении, но мне лично это сомнительно, поскольку Св. Север скончался в 344 г., а Св. Геминиан в 396 или 397 г. Тут, скорее, речь могла идти о Св. Севере Неаполитанском (умер в 400 г.), но кто мы такие, чтобы спорить с житиями, правда?

Наконец, последнее (и самое знаменитое, хотя и посмертное) чудо Св. Геминиана - спасение города от войск Аттилы: считается, что жители взмолились святому, тот напустил на Мутину колдовского туману, и Бич Божий даже не заметил города (а вычислять положение городов по ведущим к ним дорогам гунны, за неимением своих городов, не умели). Ровно такую же историю рассказывают как раз в Сан-Джиминьяно (тогдашней Сильвии), и ровно с тем же основанием: как известно, Аттила дошел только до Тичино, а его разведчики никогда не появлялись к югу от реки По. Ну, то есть Св. Геминиан все-таки помог - как Св. Понтиан Сполетский голландскому Утрехту в деле защиты от землетрясений.

Рядом - внешний амвон, тоже новодел. Ну, по местным меркам (Джакомо да Феррара и Паоло ди Джакомо, 1501).

Разобравшись со Св. Геминианом, перейдем, наконец, к осмотру собора, который возвели над его могилой (т.е. мощи, в данном случае, на 100% подлинные). Вот он, красавец, спереди...

...со стороны corso del Duomo (т.е. Соборного проспекта) - не могу удержаться и покажу вам ширину этого проспекта, скрывающегося под арками близлежащих домов.

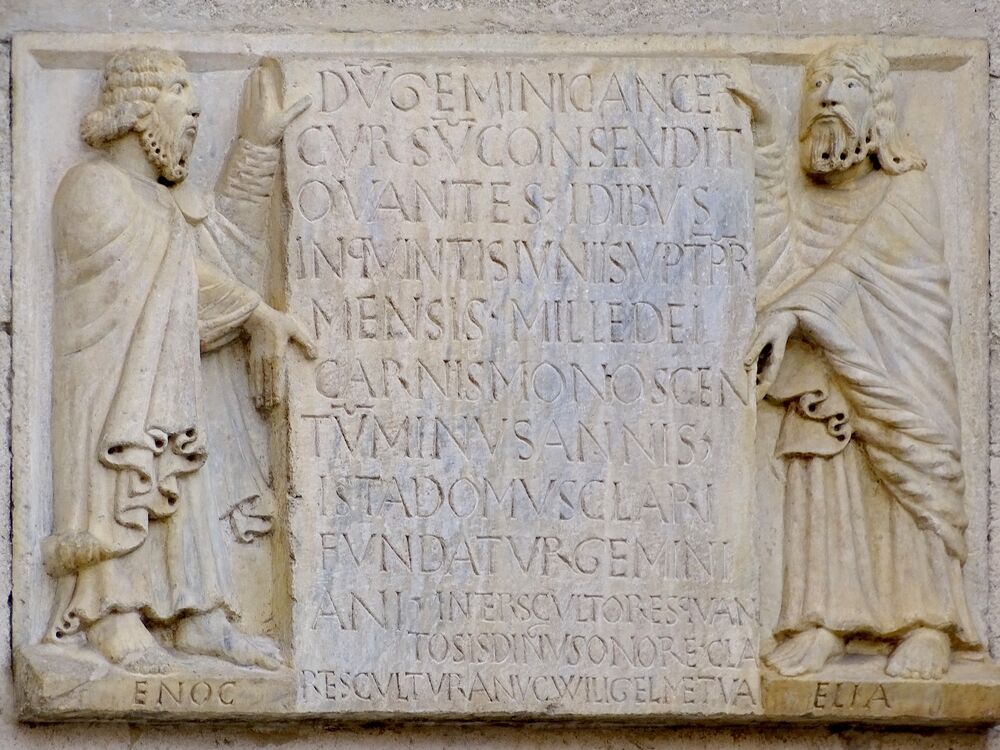

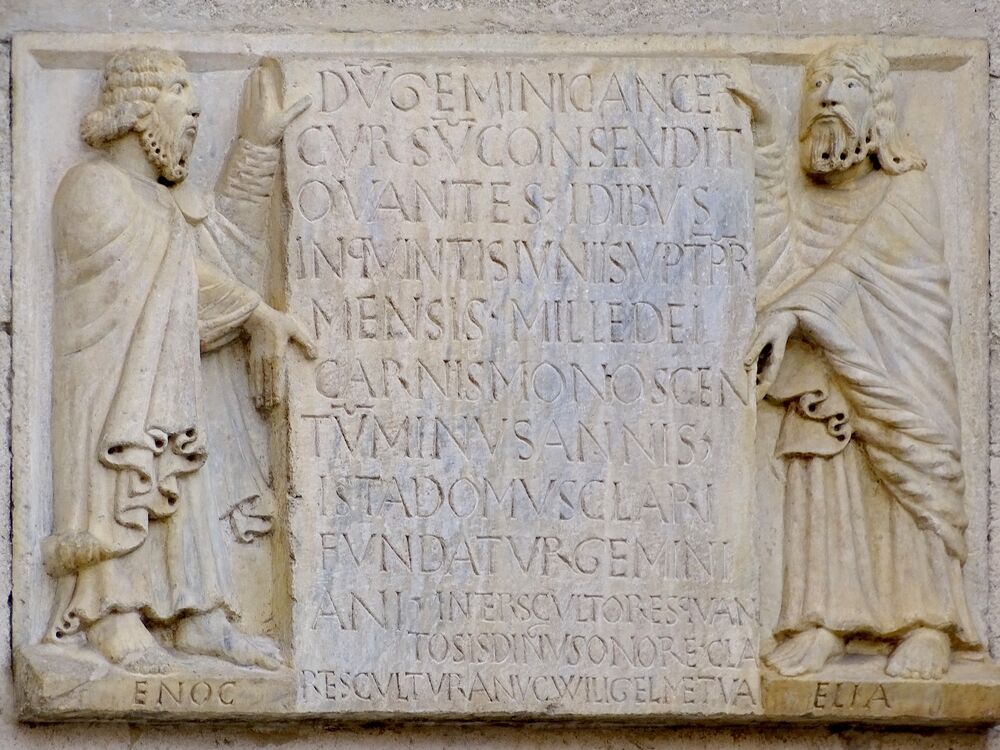

Как вы уже знаете из иллюстрированного манускрипта (это чистоговорка такая), архитектора собора звали Ланфранко. Но правильнее сказать, что он был наполовину архитектором собора - точнее, архитектором половины собора. А мы смотрим на другую половину, архитектором которой был некий Вильгельм (или, по-местному, почему-то Вилиджельмо, хотя правильнее было бы Гульельмо). Судя по всему, его, как и прочих своих подмастерьев, Ланфранко привез с берегов озера Комо, знаменитого своими скульпторами, которых так и звали - maestri comacini. Но Вилиджельмо обскакал своего начальника, и то, что мы сейчас видим, - в значительной степени творение именно его и его учеников: вот и Енох с Илией держат табличку: "Строительство этого дома великого Геминиана началось, когда взошел Рак, а Близнецы уже помахали ему на прощание, за пять дней до ид месяца июня в год от воплощения Господа нашего тысяча сотый без единого. И теперь, благодаря твоей скульптуре, стало ясно всем, о Вилиджельмо, какой высокой чести ты достоин среди скульпторов". Автор надписи, как нетрудно догадаться, сам Вилиджельмо. Правда, Ланфранко в долгу не остался: со стороны апсиды есть аналогичная табличка, хотя и без праведников, так что веры ей меньше.

В отличие от большинства уже виденных нами фасадов, Вилиджельмо вынес основной декор не в вертикальные пилоны, а в горизонтальные рельефы, что выглядит куда менее привычно. Но хотя бы сами сюжеты вполне традиционны: создание Адама и Евы, грехопадение (обратите внимание на фигуру Адама - экий атлет...)

...изгнание из Рая, труды прародителей...

...Каин и Авель (будем надеяться, что слева изображен алтарь Бога, а не он сам, иначе за несообразие размеров можно было в те времена не только тюремный срок отхватить)...

...Ламех убивает Каина, восхитительный Ноев ковчег, Хамов грех.

Два ангела (или, как написано в путеводителе, "крылатых гения") с характерно погашенными факелами указывают на то, что собор стоит на месте бывшего римского кладбища. Ангелы абсолютно симметричны, только к тому, что слева, затесался еще пеликан (как мы помним, символ жертвы Христа). Зато у второго три арочки, а не одна.

В принципе, мы уже поняли, что Вилиджельмо даже с точки зрения современной морали был тот еще охальник, а уж по тем временам... Впрочем, не исключаю, что тогдашний епископ и сам был не дурак пошутить, иначе гнали бы означенного Вилиджельмо обратно к озеру Комо. Ан нет, оставили. И совершенно не зря, с моей точки зрения. Хотя в хитросплетениях скульптуры его и его учеников сам черт ногу сломит. Если уже не сломил. Вот, скажем, северные (Рыбные) врата собора.

Сюжетов тут множество, обо всех рассказывать - дня не хватит, поэтому с боковых створок покажу только один. Дружили, значит, орленок и львенок.

Но только однажды занесло львенка к орленку в гости, в гнездо. А обратно - никак: тигры (т.е. львы), они же "вниз лазить не могут, потому что у них хвосты очень путаются между ног. Они только вверх умеют! А когда мы полезли, Тигра про это забыл, а сейчас он уже вспомнил". Пришлось орленку его кормить.

Шли годы... Орленок уже давно постарел, а львенок как раз вошел в силу. В общем, что было дальше, и так понятно: два трупа.

Линию народного творчества продолжают архитрав и архивольт.

Считается, что архитрав посвящен "Роману о лисе" - в принципе, на тот момент еще не оформленному литературно циклу сказок и басен, известному у нас в переложении Гете и, как ни странно, в многочисленных "русских народных" сказках ("Битый небитого везет" и т.д.). Тем не менее, большинство эпизодов явно из других источников. Вот, скажем, Протей на гиппокампе нам уже попадался: "На морских просторах нагой Протей правит колесницей, запряженной морскими двуногими лошадьми. Он имеет власть над всеми рыбами и может превратиться в любую вещь" ("Книга о зверях и чудовищах", VIII в.).

А вот что говорит нам александрийский сборник "Физиолог" (II-III вв.):

"О водном коне. От пояса и выше имеет образ коня, а ниже пояса образ рыбы кита. Плавает же в море и воевода над всеми рыбами. На окраинной же стороне земли стоит золотая рыба и не сходит со своего места, чтобы не попасться рыбакам на пути к водному коню. А он как воевода над рыбами идет на окраину земли к той золотой рыбе. Оближет ее, и затем ее облизывают все рыбьи самцы. И уходят на свои места сначала самцы, а потом самки. И самцы мечут семя, а самки, идя за ними, принимают его и становятся чреваты. И через семь дней родят. Когда же они ходят на окраинные земли, то рыбаки ставят сети свои на пути рыб. Пока же будут чреваты, их не ловят.

Водный конь толкуется: Моисей начал пророчества. Море же - весь мир, а рыбы - люди. Золотая рыба толкуется как вход-правоверия. Идут же прежде пророки и приобщаются к Святому Духу. Люди, приобщающиеся к учению пророчества, от них получают духовную благодать. Рыбаки же - это бесы. Сеть же - это пагуба и льстивые вожделения,- если не следуют водному коню, то есть Моисееву закону, тогда отдаляются и попадают в сети тех рыбаков и погибают. А идущих за пророками не настигнет ни сеть, ни невод". (Цитата, к сожалению, по дополненному славянскому источнику, откуда и взялись христианские толкования. Неизвестно, какой текст был у скульптора.)

Петухи хоронят лиса. Помнится мне, в "Романе" эта сцена выглядела наоборот: хоронили курицу, жертву лиса. Но, как я уже сказал, на тот момент "Роман о лисе" еще не оформился, да и само произведение французско-фламандское, так что в Италии могут быть свои особенности. С другой стороны, есть все тот же "Физиолог" (II-III вв.): "О лисице. Лисица, когда будет голодна, идет на солнечное место, и ложится на солнцепеке, и сдерживает свое дыхание. Увидев это, птицы, принимая ее за мертвую, слетаются, чтобы клевать ее. Когда же они приблизятся к ней, она вскакивает, хватает какую-нибудь из них и съедает. Так и кормится". По-моему, куда ближе, чем "Роман".

Источники указывают, что два следующих сюжета - тоже не дошедшие до нас куски из "Физиолога": аисты (именно аисты, а не гуси, как пишут на некоторых сайтах) убивают змею, взявшись за нее вдвоем (символ взаимопомощи)...

...но стоит одному из них помочь волку достать из горла застрявшую кость, как участь его решена. (Что в это время делает второй, мы обсуждать не будем.)

Примечательно, что следующую историю мы тоже знаем в более позднем литературном переложении: "Historia Regum Britanniae" Гальфрида Монмутского появилась только лет через 10 после создания архивольта. С другой стороны, существовали устные бретонские предания от Артуре, в т.ч. и о захвате в плен Гвиневры, сюжет которого мы и видим в архивольте: Гвиневра (Wineogee) томится в замке Мелеганта-Мельвиса (Mardoc).

Артуровские рыцари во главе с королем (Artus De Bretani) и Идерном (Ysdernus) атакуют замок, им противостоит отец Мелеганта Багдемагус (Burmaltus).

С другой стороны Карадок из Башни Слез (Carrado) противостоит Гавейну (Galvagin), Гахерису (Galvariun) и Кею (Che). По одной из легенд Гавейну пришлось выкрасть заколдованный меч Карадока, чтобы его победить.

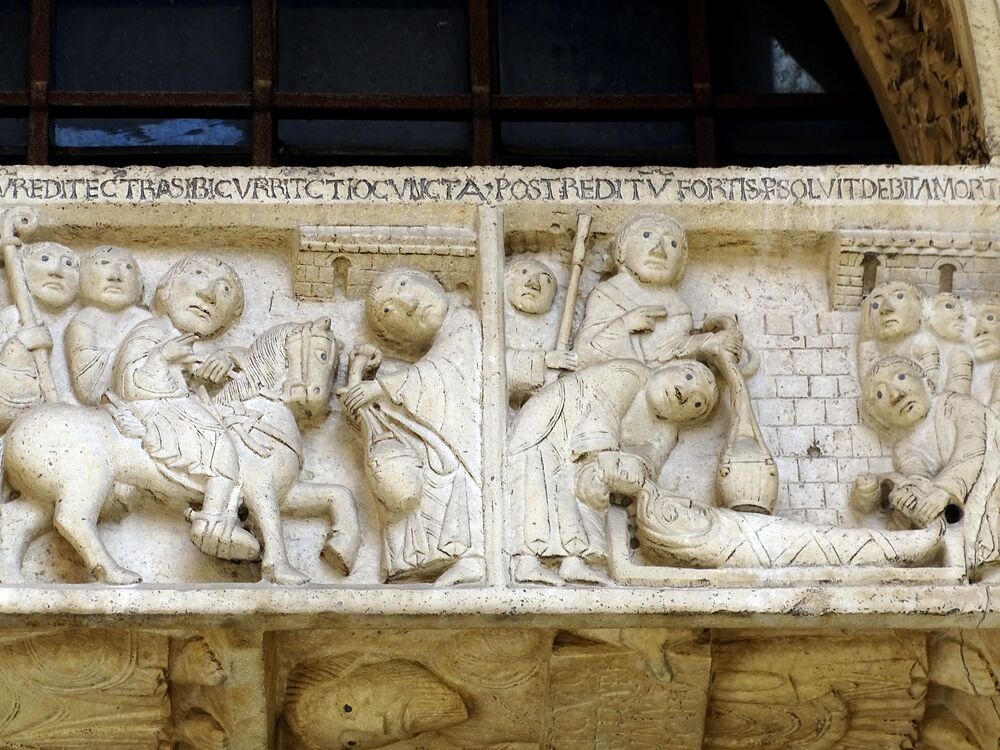

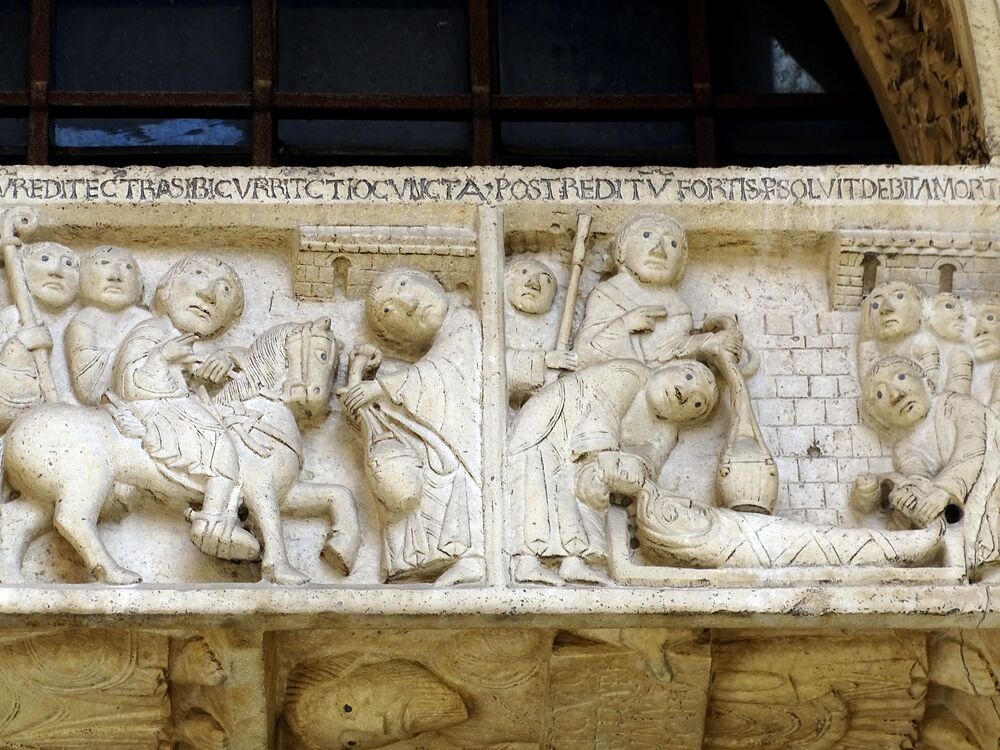

Источники изображений на других порталах более понятны. Скажем, Княжеские врата - здесь в архитраве уже знакомое нам "Житие Св. Геминиана". Правда, в связи с недостатком сюжетов пришлось много картин посвятить путешествию в Константинополь и обратно (хотя сам император Иовиан, как мы помним, в Константинополь так и не добрался): "И взобрался он на коня, чтобы добраться до моря". По дороге Геминиан усмиряет морских бесов ("Прославленный Геминиан пересекает море")...

...а после проделанной работы отбывает, не забыв на этот раз получить заветный кубок УЕФА и свод законов (книжечку с автографом).

Не забыт и новый посох епископа (который у Геминиана, впрочем, и так должен был наличествовать). "А по возвращении, собравшись с силами, отдал последнюю дань смерти". Ну да, по возвращении. Лет этак через 30 с хвостиком.

Боковые створки фотографировать трудно: стоит решетка. Так что апостолы не получились совсем. Зато представители разных профессий и бестиарий местами вышел неплохо.

Агнец Божий, попирающий змия.

Солдат.

Музыкант.

Винодел (уже напробовался).

Кентавр.

Сфинкс.

"Ой, ходу отседова..."

Мои любимые арочные пяты. Жаль, каждую по отдельности убьешься рассматривать.

И вот мы наконец снова выходим на площадь. Вот он, собор, и Гирландина тут же. А вон там. под самой крышей, где поперечная кладка, видите малюсенькие квадратики?

Так это уже знакомые нам метопы!

Гермафродиту, кстати, все отбитое на место приделали, хотя с такого расстояния мало кто заметит.

Наконец, последний портал - Королевские (или Царские) врата.

Именно здесь, в тени лоджии, укрылся Св. Геминиан - копия чеканки из музея. Поди отсюда разгляди, что вокруг него за символы, если они вообще есть.

Местные скульптуры - уже последний этап возведения собора, работа Ансельмо и других мастеров из Кампионе (Campionesi, начало XIII в.), наследников maestri comacini. Надо сказать, с композицией у них было неплохо, а вот с фантазией победнее.

Львы, конечно, чудесные: у одного барашек задумался...

...другой своего ягненочка укачивает.

На спине у второго, кстати, свернулся дракончик.

А так всего декора - только капители с традиционным "на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона" (Пс 90:13). После безудержного веселья остальных порталов даже как-то скучно. Скуууучно.

Ладно, что скучать, пойдемте внутрь.

продолжение следует

Итак, Св. Геминиан, что важно, действительно существовал, был диаконом первого епископа Мутины (предшественницы современной Модены) Антония, а позже занял его место и участвовал в совете епископов Северной Италии 390 г. под председательством постоянно нам попадающегося Амвросия Медиоланского (то он Св. Зенона засвидетельствует, то Св. Августина обратит - в общем, весьма значимая фигура не только для IV в.). Также известно, что он изгнал бесов из дочери императора Иовиана, что подвигло последнего восстановить христианство в Римской империи. Вернее, вроде бы изгнал, поскольку документально эта история не зафиксирована, а правление Иовиана, на 8 месяцев вклинившегося между значительно более известными Юлианом Отступником и Валентинианом I, было слишком коротким, чтобы он успел хотя бы добраться до Константинополя, не то что вызвать Геминиана из Мутины. Бес на картинке улепетывает, неизвестный зоолог с фигурой оружейника Просперо из советского мультика явно хочет его окольцевать.

Впрочем, отсутствие в Константинополе не помешало императору щедро наградить и Геминиана (книжка с автографом автора), и сам город Мутина (жители которого то ли тащат сокровища в нору, то ли уже отмечают).

Также в агиографию входит явление Св. Севера Равеннского у смертного одра Св. Геминиана. Обычно при этом говорят о билокации, т.е. телесном раздвоении, но мне лично это сомнительно, поскольку Св. Север скончался в 344 г., а Св. Геминиан в 396 или 397 г. Тут, скорее, речь могла идти о Св. Севере Неаполитанском (умер в 400 г.), но кто мы такие, чтобы спорить с житиями, правда?

Наконец, последнее (и самое знаменитое, хотя и посмертное) чудо Св. Геминиана - спасение города от войск Аттилы: считается, что жители взмолились святому, тот напустил на Мутину колдовского туману, и Бич Божий даже не заметил города (а вычислять положение городов по ведущим к ним дорогам гунны, за неимением своих городов, не умели). Ровно такую же историю рассказывают как раз в Сан-Джиминьяно (тогдашней Сильвии), и ровно с тем же основанием: как известно, Аттила дошел только до Тичино, а его разведчики никогда не появлялись к югу от реки По. Ну, то есть Св. Геминиан все-таки помог - как Св. Понтиан Сполетский голландскому Утрехту в деле защиты от землетрясений.

Рядом - внешний амвон, тоже новодел. Ну, по местным меркам (Джакомо да Феррара и Паоло ди Джакомо, 1501).

Разобравшись со Св. Геминианом, перейдем, наконец, к осмотру собора, который возвели над его могилой (т.е. мощи, в данном случае, на 100% подлинные). Вот он, красавец, спереди...

...со стороны corso del Duomo (т.е. Соборного проспекта) - не могу удержаться и покажу вам ширину этого проспекта, скрывающегося под арками близлежащих домов.

Как вы уже знаете из иллюстрированного манускрипта (это чистоговорка такая), архитектора собора звали Ланфранко. Но правильнее сказать, что он был наполовину архитектором собора - точнее, архитектором половины собора. А мы смотрим на другую половину, архитектором которой был некий Вильгельм (или, по-местному, почему-то Вилиджельмо, хотя правильнее было бы Гульельмо). Судя по всему, его, как и прочих своих подмастерьев, Ланфранко привез с берегов озера Комо, знаменитого своими скульпторами, которых так и звали - maestri comacini. Но Вилиджельмо обскакал своего начальника, и то, что мы сейчас видим, - в значительной степени творение именно его и его учеников: вот и Енох с Илией держат табличку: "Строительство этого дома великого Геминиана началось, когда взошел Рак, а Близнецы уже помахали ему на прощание, за пять дней до ид месяца июня в год от воплощения Господа нашего тысяча сотый без единого. И теперь, благодаря твоей скульптуре, стало ясно всем, о Вилиджельмо, какой высокой чести ты достоин среди скульпторов". Автор надписи, как нетрудно догадаться, сам Вилиджельмо. Правда, Ланфранко в долгу не остался: со стороны апсиды есть аналогичная табличка, хотя и без праведников, так что веры ей меньше.

В отличие от большинства уже виденных нами фасадов, Вилиджельмо вынес основной декор не в вертикальные пилоны, а в горизонтальные рельефы, что выглядит куда менее привычно. Но хотя бы сами сюжеты вполне традиционны: создание Адама и Евы, грехопадение (обратите внимание на фигуру Адама - экий атлет...)

...изгнание из Рая, труды прародителей...

...Каин и Авель (будем надеяться, что слева изображен алтарь Бога, а не он сам, иначе за несообразие размеров можно было в те времена не только тюремный срок отхватить)...

...Ламех убивает Каина, восхитительный Ноев ковчег, Хамов грех.

Два ангела (или, как написано в путеводителе, "крылатых гения") с характерно погашенными факелами указывают на то, что собор стоит на месте бывшего римского кладбища. Ангелы абсолютно симметричны, только к тому, что слева, затесался еще пеликан (как мы помним, символ жертвы Христа). Зато у второго три арочки, а не одна.

В принципе, мы уже поняли, что Вилиджельмо даже с точки зрения современной морали был тот еще охальник, а уж по тем временам... Впрочем, не исключаю, что тогдашний епископ и сам был не дурак пошутить, иначе гнали бы означенного Вилиджельмо обратно к озеру Комо. Ан нет, оставили. И совершенно не зря, с моей точки зрения. Хотя в хитросплетениях скульптуры его и его учеников сам черт ногу сломит. Если уже не сломил. Вот, скажем, северные (Рыбные) врата собора.

Сюжетов тут множество, обо всех рассказывать - дня не хватит, поэтому с боковых створок покажу только один. Дружили, значит, орленок и львенок.

Но только однажды занесло львенка к орленку в гости, в гнездо. А обратно - никак: тигры (т.е. львы), они же "вниз лазить не могут, потому что у них хвосты очень путаются между ног. Они только вверх умеют! А когда мы полезли, Тигра про это забыл, а сейчас он уже вспомнил". Пришлось орленку его кормить.

Шли годы... Орленок уже давно постарел, а львенок как раз вошел в силу. В общем, что было дальше, и так понятно: два трупа.

Линию народного творчества продолжают архитрав и архивольт.

Считается, что архитрав посвящен "Роману о лисе" - в принципе, на тот момент еще не оформленному литературно циклу сказок и басен, известному у нас в переложении Гете и, как ни странно, в многочисленных "русских народных" сказках ("Битый небитого везет" и т.д.). Тем не менее, большинство эпизодов явно из других источников. Вот, скажем, Протей на гиппокампе нам уже попадался: "На морских просторах нагой Протей правит колесницей, запряженной морскими двуногими лошадьми. Он имеет власть над всеми рыбами и может превратиться в любую вещь" ("Книга о зверях и чудовищах", VIII в.).

А вот что говорит нам александрийский сборник "Физиолог" (II-III вв.):

"О водном коне. От пояса и выше имеет образ коня, а ниже пояса образ рыбы кита. Плавает же в море и воевода над всеми рыбами. На окраинной же стороне земли стоит золотая рыба и не сходит со своего места, чтобы не попасться рыбакам на пути к водному коню. А он как воевода над рыбами идет на окраину земли к той золотой рыбе. Оближет ее, и затем ее облизывают все рыбьи самцы. И уходят на свои места сначала самцы, а потом самки. И самцы мечут семя, а самки, идя за ними, принимают его и становятся чреваты. И через семь дней родят. Когда же они ходят на окраинные земли, то рыбаки ставят сети свои на пути рыб. Пока же будут чреваты, их не ловят.

Водный конь толкуется: Моисей начал пророчества. Море же - весь мир, а рыбы - люди. Золотая рыба толкуется как вход-правоверия. Идут же прежде пророки и приобщаются к Святому Духу. Люди, приобщающиеся к учению пророчества, от них получают духовную благодать. Рыбаки же - это бесы. Сеть же - это пагуба и льстивые вожделения,- если не следуют водному коню, то есть Моисееву закону, тогда отдаляются и попадают в сети тех рыбаков и погибают. А идущих за пророками не настигнет ни сеть, ни невод". (Цитата, к сожалению, по дополненному славянскому источнику, откуда и взялись христианские толкования. Неизвестно, какой текст был у скульптора.)

Петухи хоронят лиса. Помнится мне, в "Романе" эта сцена выглядела наоборот: хоронили курицу, жертву лиса. Но, как я уже сказал, на тот момент "Роман о лисе" еще не оформился, да и само произведение французско-фламандское, так что в Италии могут быть свои особенности. С другой стороны, есть все тот же "Физиолог" (II-III вв.): "О лисице. Лисица, когда будет голодна, идет на солнечное место, и ложится на солнцепеке, и сдерживает свое дыхание. Увидев это, птицы, принимая ее за мертвую, слетаются, чтобы клевать ее. Когда же они приблизятся к ней, она вскакивает, хватает какую-нибудь из них и съедает. Так и кормится". По-моему, куда ближе, чем "Роман".

Источники указывают, что два следующих сюжета - тоже не дошедшие до нас куски из "Физиолога": аисты (именно аисты, а не гуси, как пишут на некоторых сайтах) убивают змею, взявшись за нее вдвоем (символ взаимопомощи)...

...но стоит одному из них помочь волку достать из горла застрявшую кость, как участь его решена. (Что в это время делает второй, мы обсуждать не будем.)

Примечательно, что следующую историю мы тоже знаем в более позднем литературном переложении: "Historia Regum Britanniae" Гальфрида Монмутского появилась только лет через 10 после создания архивольта. С другой стороны, существовали устные бретонские предания от Артуре, в т.ч. и о захвате в плен Гвиневры, сюжет которого мы и видим в архивольте: Гвиневра (Wineogee) томится в замке Мелеганта-Мельвиса (Mardoc).

Артуровские рыцари во главе с королем (Artus De Bretani) и Идерном (Ysdernus) атакуют замок, им противостоит отец Мелеганта Багдемагус (Burmaltus).

С другой стороны Карадок из Башни Слез (Carrado) противостоит Гавейну (Galvagin), Гахерису (Galvariun) и Кею (Che). По одной из легенд Гавейну пришлось выкрасть заколдованный меч Карадока, чтобы его победить.

Источники изображений на других порталах более понятны. Скажем, Княжеские врата - здесь в архитраве уже знакомое нам "Житие Св. Геминиана". Правда, в связи с недостатком сюжетов пришлось много картин посвятить путешествию в Константинополь и обратно (хотя сам император Иовиан, как мы помним, в Константинополь так и не добрался): "И взобрался он на коня, чтобы добраться до моря". По дороге Геминиан усмиряет морских бесов ("Прославленный Геминиан пересекает море")...

...а после проделанной работы отбывает, не забыв на этот раз получить заветный кубок УЕФА и свод законов (книжечку с автографом).

Не забыт и новый посох епископа (который у Геминиана, впрочем, и так должен был наличествовать). "А по возвращении, собравшись с силами, отдал последнюю дань смерти". Ну да, по возвращении. Лет этак через 30 с хвостиком.

Боковые створки фотографировать трудно: стоит решетка. Так что апостолы не получились совсем. Зато представители разных профессий и бестиарий местами вышел неплохо.

Агнец Божий, попирающий змия.

Солдат.

Музыкант.

Винодел (уже напробовался).

Кентавр.

Сфинкс.

"Ой, ходу отседова..."

Мои любимые арочные пяты. Жаль, каждую по отдельности убьешься рассматривать.

И вот мы наконец снова выходим на площадь. Вот он, собор, и Гирландина тут же. А вон там. под самой крышей, где поперечная кладка, видите малюсенькие квадратики?

Так это уже знакомые нам метопы!

Гермафродиту, кстати, все отбитое на место приделали, хотя с такого расстояния мало кто заметит.

Наконец, последний портал - Королевские (или Царские) врата.

Именно здесь, в тени лоджии, укрылся Св. Геминиан - копия чеканки из музея. Поди отсюда разгляди, что вокруг него за символы, если они вообще есть.

Местные скульптуры - уже последний этап возведения собора, работа Ансельмо и других мастеров из Кампионе (Campionesi, начало XIII в.), наследников maestri comacini. Надо сказать, с композицией у них было неплохо, а вот с фантазией победнее.

Львы, конечно, чудесные: у одного барашек задумался...

...другой своего ягненочка укачивает.

На спине у второго, кстати, свернулся дракончик.

А так всего декора - только капители с традиционным "на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона" (Пс 90:13). После безудержного веселья остальных порталов даже как-то скучно. Скуууучно.

Ладно, что скучать, пойдемте внутрь.

продолжение следует