Упоминание бога в Конституции, или Об основах светской морали

С легкой руки патриарха Кирилла в обществе возникла дискуссия о необходимости включить упоминание бога в новую преамбулу Конституции России. Позавчера этот вопрос обсуждался на передаче у Соловьева. И в основном все сошлись во мнении, что ничего плохого в этом нет. Единственно В.Т. Третьяков сказал, что упоминать бога не нужно. Вместо этого он пошел, как мне кажется еще дальше и заявил о необходимости указать в основном законе то, что культура России основана на православии.

По поводу упоминания бога в Конституции… Я не думаю, что упоминание будет чем-то критическим. В обыденном языке мы все очень часто употребляем слово «бог». Однако сказать, что каждый под этим подразумевает весьма сложно. Так и здесь, упомянут без контекста и уточнения, что под этим имеется в виду, и поэтому каждый будет понимать по-своему… Положение о том, что государство является светским, ведь не отменяется.

С другой стороны кто-то скажет, что это наступление клерикалов… Что же, в современном мире, я даже не знаю кто лично мне ближе. Например, православная церковь, при всех ее недостатках, весьма активно выступала и выступает против закона СБН, а вроде бы как светские либероиды его активно продавливают. А в Канаде либеральные… деятели договорились до того, что надо запретить гетеросексуальные отношения. При всех недостатках церкви, до такого они, как мне кажется, никогда не дойдут. А стоит ли упоминание бога в Конституции, чтобы мы с большей долей вероятности избежали либроидного «праздника жизни» с его культом перверсий и трансгендерами и пр… На мой взгляд, почему бы и нет.

Как феминист-трансгендер запретил традиционную ориентацию

Экспертом по отношениям между полами стал человек с расстройством половой идентификации. Лучшим средством от «неправильной мужественности» эксперт считает стерилизацию мужчин

rossaprimavera.ru

А дальше возникает вопрос о том, как быть на консервативном поле, чтобы здоровый консерватизм не превратился в клерикализм.

В этой связи я хочу обратить внимание, что одним из аргументов на передаче в пользу необходимости упомянуть бога в преамбуле была необходимость найти основание для морали. То есть, если бога нет, то и оснований для морали нет.

Это известная позиция, с которой очень сложно спорить. Однако, возникает вопрос о том, что если мы обосновываем мораль исключительно с религиозной точки зрения, то как тогда быть людям светским? Для них морали нет? Или не должно быть? Разве такая постановка вопроса в каком-то смысле не оправдывает для них отсутствие морали, подталкивая тем самым к аморальности?!

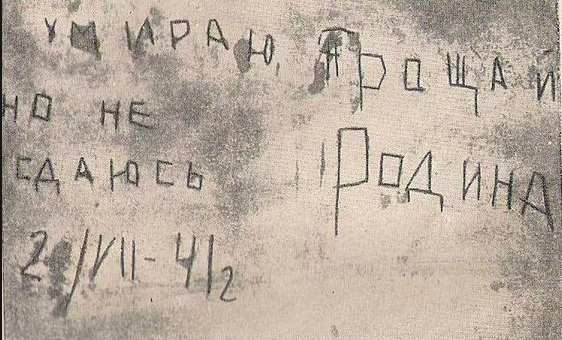

Кроме того, мы не можем, не имеем права забыть о высокой моральности советских людей. Высшим проявлением чего является подвиг народа в Великой Отечественной войне. При этом очень странно одновременно называть СССР богоборческим государством и говорить о том, что высокие духовные качестве народа объясняются христианской традицией. Как-то уж слишком нескладно получается. Тут либо то, либо другое. Либо, есть еще третий вариант: надо признать истинной шизофреническую логику либероидов о том, что народ в войне победил вопреки. Но мне кажется, что такой точки зрения сколько-нибудь вменяемые люди не придерживаются. Так как же тогда быть?

На мой взгляд, и практически (поскольку светских людей много и мораль им необходима) и с точки зрения фактологии (как быть с моральностью в СССР), источник морали можно найти не только в боге. Однако это и не означает, что источник морали располагается строго в существующем материальном мире…

Так, если мы примем, что в центре картины мира стоит не человек, понимаемый в либеральном ключе. То есть тот, который есть, со всеми его слабостями и пороками, прихотями и страстями. Если вместо этого признать, что следует в центр картины мира поставить Человека с большой буквы, как нечто к чему дОлжно стремиться, то есть восходить, то возникает вопрос, где и как осуществляется такое восхождение? На мой взгляд, оно осуществляется посредством процесса под названием ИСТОРИЯ. В ней человек восходит от звериного начала к чему-то иному. ИСТОРИЯ в этом смысле есть процесс восходящего движения человечества. ИСТОРИЯ в этом смысле осуществляет связь прошлого настоящего и грядущего. Соответственно, чтобы это грядущее (тут важно понимать, что «грядущий день не завтрашний день») было, мы, люди, должны определенным образом вести себя сегодня.

Так не можем ли мы назвать предписания, которые нам нужны для того, чтобы настал грядущий день, как очередной этап в восходящем движении человечества, не можем ли мы назвать эти предписания моралью? Другими словами, почему нельзя назвать моралью те нормы и принципы, которые обеспечивали ранее, и будут обеспечивать в дальнейшем восходящее движение человечества?

Культуру в данном случае можно трактовать как систему выработки и закрепления в обществе запретов и табу на действия, препятствующих восхождению. Например, для того, чтобы общество шло в правильном направлении, тела умерших людей должны быть похоронены, как бы кто к ним не относился. Этому посвящена трагедия Софокла «Антигона». При этом, когда в СССР сняли и показали фильм «Покаяние», где утверждается прямо обратное, то закончилось все катастрофой и регрессом, то есть нисходящим движением. Понятно, что все случилось не только из-за этого фильма, но и он сыграл свою роль.

Другими словами, для того, чтобы общество восходило (в общем случае, например, если нет войны) люди не должны убивать, воровать, лжесвидетельствовать, прелюбодействовать, чревоугодничать и т.д. и т.п. Если этим всем заниматься, то никакого грядущего дня просто-напросто не будет. А без него, без надежды на него, жизнь превращается в очень странное и страшное занятие. С другой стороны, чтобы грядущий день настал, нужно много трудиться и приносить жертвы. Я имею в виду не то, что агнцев надо закалывать, а то, что во имя дня грядущего надо отдавать свое время, физические и духовные силы, здоровье, в конце концов, в некоторых случаях и жизнь. И по-другому, на халяву, никак! Очень многие проблемы современного человечества по большому счету проистекают от наплевательского отношения к грядущему дню… Но это другая тема.

Наверное, кто-то скажет, что до конца не определено, что же такое восходящее движение, а что нет. Что же, это в какой-то степени действительно так. Однако, на это я могу возразить, что и с религией ситуация сложная. Религий, даже традиционных, не так уж и мало, внутри них есть различные течения, которые спорят между собой.

Святой Христофор и Грядущий день

Еще кто-то может сказать, что в предложенном варианте грядущий день, ИСТОРИЯ наделяются едва ли не божественным статусом. Что же, отчасти это действительно так. Однако, нельзя же отрицать того, что некоторое историческое движение человечества существует. Нельзя отрицать, что в ходе этого движения, человечество прошло много этапов, преодолев стадии дикости и варварства и уйдя от ужасных практик (человеческих жертвоприношений, каннибализма, кровосмешения, перверсий, рабства и т.д. и т.п.). В этом смысле, сегодняшний возврат в странах Запада к этой проблематике означает, что человечество движется НАЗАД, а не вперед.

Говорить же о том, что они движутся назад, потому что они отказались от религиозности конечно можно. Но, возвращаясь к началу, а что вы скажете светским людям? Всем вдруг обратиться из Савла в Павла? Внезапно стать религиозными? Но ведь так не будет! Даже если в школах преподавать основы православия, все равно не будет! В XIX веке в России закон божий преподавали везде. Так ведь не помогло! А мораль, тем не менее, нужна и светским людям, и она должна и может быть обоснована!