Портрет отца, сына и нечистого духа

29 января 1913 года душевнобольной старообрядец Абрам Балашов с криком «Довольно крови» трижды ударил ножом лик царя на картине Репина, вписав свое имя в пестрый имени Герострата ряд преступлений, совершенных под впечатлением от произведения искусства. Говоря об этом инциденте, неизменно напирают на безумие вандала, оставляя в тени его староверское происхождение. Меж тем эта сторона биографии (если не сказать агиографии) Балашова способна пролить свет на обстоятельства дела и в самом прямом смысле открыть второе дно этой странной истории. А второе дно - золотое дно для уважающего себя артодокса.

Сын успешного мебельного фабриканта Абрам Абрамович Балашов воспитывался в ортодоксальной старообрядческой семье. При этом он был не просто раскольником, но иконописцем и даже содержал свою картинную мастерскую. Этот факт - отправная точка для нашего исследования, поскольку именно в среде староверов-иконописцев родилось понятие «адописной иконы» - отправной гипотезы нашего рассуждения. Адописная икона - это обычная с виду икона, верхний слой которой, однако, скрывает «под левкасом али окладом» изображение черта или дьявола. Молящийся такому спасу по незнанию поклоняется сатане, чем обращает силу молитвы в обратную сторону, выходит, что такому бедолаге во истину «спасу нет». Одно из первых упоминаний адописной иконы встречается в житии Василия Блаженного - между прочим современника Ивана Грозного. Известен случай, когда будущий святой бросил камнем в образ Богородицы, что на Варварских воротах. Толпа, почитавшая иконку за чудотворную, готова была покарать вандала, пока кто-то не обратил внимания, куда указывает рука юродивого. Верхний холст иконы лопнул, обнажив под собой другой - с изображением черта. Так Блаженный вывел на чистую воду преступное святотатство. Умел он видеть «черное» не только под холстами. Сам Грозный побаивался Василия, чьи советы были для Ивана немногим, к чему он прислушивался, даром, что имя Блаженного по-гречески как раз и означает «царственный». Увещевания Василия позволили избежать многих тяжких преступлений, но не отмыли, конечно, всех грехов грозного царя. Неудивительно, что Иван Васильевич является «иконой стиля» для сатанистов и черных магов, известна реальная «черная икона», почитаемая чернокнижниками, под названием «Иван Грозный - игумен земли русской». Однако, при всей неоднозначности образа и в среде старообрядцев к Ивану Грозному сохранено в целом уважительное отношение. Староверы традиционно отмечают идейную чуждость Грозного будущим реформам Никона, а также его тяготение к «московскому» (в противовес «константинопольскому») полюсу православия. Как иллюстрация к такому почтению в той же Третьяковской галерее есть замечательная икона "Благословенно воинство царя небесного (Церковь воинствующая)". Полагают, что всадник со стягом, скачущий за Архангелом Михаилом и впереди строя мучеников и святых князей - Иван Грозный собственной персоной.

Это так сказать - штрихи к портрету Царя, но нас, как сказано выше, интересует то, что за портретом. С учетом сказанного в пору поставить вопрос: был ли мишенью Балашова сам Иван, или же лик царя, подобно образу Варварской богородицы, лишь встал на пути ножа, нацеленного на «нечистую» подноготную картины? В романе «Артист», действие которого начинается в конце XIX столетия как раз в среде старообрядцев, версия об «адописности» репинского полотна изложена так: «У нас в общине говорят, что одна такая икона в самом центре Москвы висит, у Третьякова в галерее. «Иван Грозный» называется. Ежели с той картины грунт ковырнуть - у царя роги видны станут. О, как. Крови на полотне жуть сколько, ужель из Ивана все? Али испод сочится? То-то». Если допустить наличие второго дна не только у истории, но и непосредственно у картины, акт Балашова предстанет совсем в ином свете. Поступок старообрядца перестает быть истерикой душевнобольного (такие случаи воздействия репинской картины действительно бывали, но все больше с малокровными институтками), а приобретает черты духовного подвига, наподобие совершенного Василием Блаженным. Воспитанный в ортодоксальной семье, работник картинной лавки Балашов конечно слышал об адописных иконах. Известно, что Балашов не единожды бывал в галерее, а в день преступления, прежде чем подойти к картине Репина, задержался в зале Сурикова, где какое-то время шептался с «Боярыней Морозовой» - замученной пытками раскольницы. Дабы прочувствовать вину, за которую Феодосия, как и сотни других мучеников веры, приняла пытки, попробуйте написать в Ворде "Исус". Попробуйте, попробуйте! Иноземный редактор ничтоже сумняшеся заменит его на "Иисус", в крайнем случае - предложит "Искус". А ведь такой "искус" в XVII веке мог обернуться смертной казнью или членовредительством по крайней мере. Одним из ключевых моментов реформы Никона была "книжная справа": патриарх Вордом прошелся по текстам Писания, были высочайше утверждены "параметры автозамены". Iсус стало писаться как Iисус и только так. А раскольниками вроде Морозовой оказались те, кто не хотел писать по-новому. Одна из первых жертв никонианства, Морозова была незыблемым духовным авторитетом для староверов. Возможно, что два ее «молниеносных», по описанию Аввакума, перста стали путеводный маяком для Балашова, а три когтистых пореза на холсте репинской картины - троеперстием укора всем гонителям истинной веры. Крикнув «Довольно крови», Балашов прибавил тише: «Долой кровь», невольно комментируя свое макбетово желание смыть кровавые разводы с чела царя. Были ли основания у Балашова считать картину репина «адописной»? Были. По крайней мере по тому эффекту, который оказывала картина на своих «поклонников». За три десятка лет с момента создания живописный образ царя, действительно, успел обрасти слоем наговоров и мистификаций. Часть их, вполне реальная, упомянута в том же «Артисте»: «Сам Илья Ефимыч, пока писал, от полотна отворачивался, потому как пугался, в чулан прятал, а все ж таки возвращался - знать, манил его дьявол. А как повесили картину в музее - она и там орудовать начала. Хрусталев, хранитель галереи, под поезд бросился. Террористы туда как на погост потянулись: встанут, голову закинут и клятву шепчут - бороться с монархией до последней капли крови. Вот какая сила в иконе!». Добавить к этому можно краткий рассказ о судьбе писателя Всеволода Гаршина, с которого Репин писал убиенного царевича. Вскоре после написания картины он оказался в больнице для душевнобольных, где спустя 3 года, в возрасте 33 лет покончил с собой, бросившись в лестничный проем.

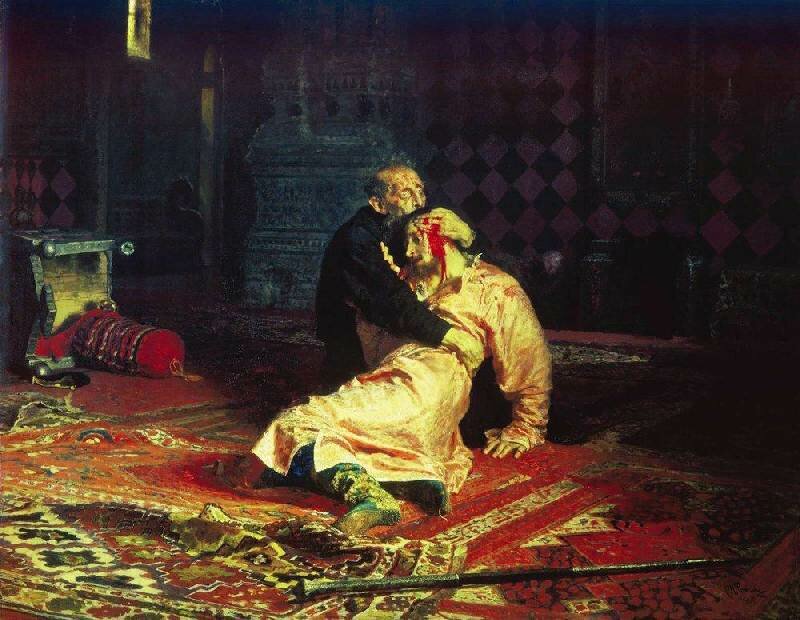

Обратим взор на сцену, которая собственно изображена на картине. Обиходное название «Иван Грозный убивает своего сына» не верно не только номинально, но и грамматически: на картине Иван Иванович уже убит. Действие совершено: ударом железного костыля в висок, как говорят учебники, царевич убит отцом в припадке гнева. Существуют несколько версий, из-за чего Иван Грозный убил сына., но все они пытаются объяснить причину ссоры, но не причину убийства. Какой бы ни была причина и каким бы грозным ни был царь, но жезлом? В висок? Безропотного ребенка? В его мироточащих горем глазах читается вопрос: «Что же я наделал?!» (Ровно тот же вопрос бормотал на допросе Абрам Балашов). Одержимость Грозного в момент ссоры, а главное его прозрение сразу после необратимого действия заставляют думать, что сам Иван находился под действием, подобным тому, которые оказывают обычно адописные иконы. Повлиять на царя могли многие, тем более что в ближайшем его окружении был не только блаженные. Духовником Ивана Васильевича был Сильвестр - тот самый, предполагаемый автор «Домостроя». В своем труде Сильвестр между прочим пишет: «Наказывай сына своего в юности его, и упокоит тебя в старости твоей, и придаст красоты душе твоей. И не жалей, младенца бия: если жезлом накажешь его, не умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его избавляешь от смерти». Вот этим жезлом, как говорит герой «Артиста» «Иван царевичу головушку и протыкнул. А как протыкнул, как наговоры Сильвестровы разлетелись, опомнился, загоревал царь Иванушка. А, как отгоревал, Грозным заделался, вся история иначе пошла. Вот как Сильвестр Русь во Смуту вогнал». Иноческим именем Сильвестра, к слову, было Спиридон-Солнцеворот.

Что скрывал репинский холст, достоверно неизвестно. Балашову не удалось довершить начатое: подоспевший охранник обезоружил нарушителя, дав нанести лишь три продольных разреза. Они, к слову, были столь глубоки, что прошили картину насквозь, проткнув - будто нарочно - и заднюю стенку. Для реставрации был спешно вызван из Финляндии сам Илья Ефимович, и вскоре, при содействии тогдашнего попечителя галереи Игоря Грабаря полотно было восстановлено. Лик Грозного снова представил пред очи тысяч «поклонников», надежно храня тайну картины от посторонних глаз. Шел 1913-й, последний, если верить Ахматовой, год XIX столетия, не знавший мировых войн, кризисов и катаклизмов.