Группа техники у «Эльдорадо», г.Энгельс. Часть 4

Последний экземпляр из группы «частной» техники, расположенной около территории «Эльдорадо». («Парк-отель Эльдорадо», проспект Ф.Энгельса). Начало по этой группе - здесь, вторая часть - здесь, третья часть - здесь.

Фотографии сделаны в несколько заходов, для протокола: 19.10.2018 г., 27.08.2019 г. и 22.05.2020 г.

Группа техники у «Эльдорадо», г.Энгельс. Часть 4. Экспериментальная баллистическая установка

Среди довольно обычных орудий и довольно непритязательных макетов бронетехники находится весьма любопытный объект. Танковая гладкоствольная пушка, установленная на довоенный гусеничный лафет.

Нет, это не «самодеятельность» неизвестных макетостроителей. И не фантазии владельца этой группы техники. Это специально построенный опытный образец.

Слон редкий, полосатый. Уникальный не столько своим предназначением (ну, подумаешь, скрестили для испытаний ежа с ужом), сколько необычным внешним видом. Между прочим, в Саратове, в Парке Победы, стоит ещё одна такая установка. Её фотографии регулярно всплывают иллюстрациями к разным танково-артиллерийским статьям и статейкам, а про энгельсскую, видимо, никто и не знает.

Саратов, Парк Победы на Соколовой горе, снято 16 августа 2016 г. Ну, например в книжке В.Чобитка про Т-64 есть точно такой же снимок, с этого же ракурса снятый. Между прочим, вон те два колеса, что торчат за установкой - отсоединяемый передок для возки лафета.

Интересно, что саратовский экземпляр «государственный», стоит в Парке Победы, а энгельсский - частный, стоит на стоянке у ресторана+парк-отеля. Кстати, на фотографии заметно, как безжалостно «демилитаризован» саратовский экземпляр, ствол чуть не пополам перепилен. У энгельсского ствол достаточно аккуратно просверлен снизу.

От исходного лафета остались и два сидения, для двух наводчиков, по обеим сторонам орудия. Эжектор на танковом орудии уже стал привычным делом, а термоизоляционного кожуха пока нет.

В начале шестидесятых наши военные озаботились созданием новой танковой пушки. На Т-62 и Т-64 уже стояли 115-мм гладкоствольные, но… «Маловато будет! Маловато!». В итоге, началась разработка новой, 125-мм гладкоствольной пушки. А ей в пару, на всякий случай, разрабатывалась точно такая же, «только меньше, но другая», но 122-мм нарезная. Конструкция пушек была одинаковой во всём кроме, собственно, ствола.

Первая, гладкоствольная, получила заводской индекс Д-81 и индекс ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление) 2А26. Вторая, нарезная, заводской индекс Д-83 и индекс ГРАУ 2А27. Для полевых испытаний, пушки, имевшие весьма нехилую отдачу, решено было установить на старые гусеничные лафеты от орудий большой мощности.

По идее, в танке у этой пушки был механизм заряжания (а так же стабилизатор и прочие прибамбасы). На испытаниях обошлись заряжая вручную.

Как пишут (практически везде одно и то же, передирая дословно друг у друга, а изначально, вероятно, у А.Широкорада), в 1963 году создали два образца. В апреле - баллистическую установку Д-81БЛ на лафете 203-мм гаубицы Б-4, а в июне - установку Д-83БЛ на лафете 280-мм мортиры Бр-5.

Тут надо отметить два момента.

Момент первый.

Лафеты у гаубицы Б-4 и мортиры Бр-5 (а также у 152-мм пушки Бр-2) были одинаковыми. Они составляли так называемый «триплекс большой мощности». Три разных мощных артиллерийских системы на единообразном лафете. И вообще, мортир Бр-5 за 1939 и 1940 годы выпустили всего 47 штук (и больше не делали). Из них 9 потеряли в 1941 году. Так что отыскать для опытной установки в шестидесятых годах именно лафет от мортиры - та ещё задачка.

А вот «бесхозных» гусеничных лафетов от гаубицы Б-4 должно было быть немало. Этих гаубиц и выпустили достаточно, хорошо за восемьсот, и эксплуатировались они после войны довольно долго, до начала семидесятых. И, главное, активно переставлялись на разработанный в 1954 году новый колёсный лафет.

«2А26» прекрасно читаемо. Что означает «СБ10» и «№Н34» - затрудняюсь сказать.

Момент второй.

Кое-где встречалось, что «полевых» опытных установок было, всё-таки, четыре. Может и так. Главное в том, что и на энгельсском, и на саратовском экземпляре отчётливо видны маркировки «2А26». Т.е. обе эти установки с гладкоствольными пушками. Чтобы удостоверится и убедится в отсутствии нарезов, неплохо было бы заглянуть в стволы. Но они, заразы, высоко подняты, не допрыгнуть.

Для сомневающихся, опять «2А26».

В общем, либо тиражирующаяся в интернете информация о всего двух установках («гладкоствольная» и «нарезная») неверна, либо, что скорее - неполна. То ли опытных штуковин на гусеницах было больше, чем две, то ли одну из них потом переделали.

Солидная бандура. Но клёпаный гусеничный лафет ещё солиднее.

Если закруглить вопрос с пушкой, то на вооружение взяли, в итоге, 125-мм гладкоствольную Д-81 (2А26), а нарезная 122-мм Д-83 осталась не у дел. Д-81 воткнули в средний танк Т-64 - «получился» ОБТ Т-64А. (А модификации и потомки этой пушки дослужились до наших времён).

Но лично мне в этой опытной штуке более интересен лафет.

Это, скажем, в Москве в ЦМВС или в Петербурге в «Музее артиллерии» стоят «натуральные» орудия «триплекса большой мощности» (в ЦМВС пушка Бр-2 и гаубица Б-4, в Петербурге - кроме них ещё и мортира Бр-5). Смотри - не хочу. Да ещё и на Поклонной горе в той же Москве стоит Бр-2 и Б-4М (на послевоенном колёсном лафете). А у нас таких занятных раритетов и близко нет. При всём желании не сходишь посмотреть в любой момент, минимум восемьсот километров сначала надо отмотать. Потому этот (и саратовский) отдельный лафет так мне дорог.

Ходовая в целом.

Ходовая в частности.

И подробности:

[Spoiler (click to open)]

«Направляющий» каток. Затрудняюсь назвать его правильно - ведь гусеницы тут не «самодвижущиеся», мотора нет, значит и ведущего/направляющего катка нет. Но он есть :-)

«Ведущий» каток. На табличке, что рядом со ступенькой, как и на предыдущем снимке, указано «Для стрельбы - По походному». Положение тормозов?

Форма зубцов, цепляющих гребни траков гусеницы. Весьма оригинальная.

Подсказка по отключению подрессоривания подвески? Кстати, тут надо отметить, что саратовский экземпляр два года назад (как и до этого) любовно залили краской по уши, так, что читать номера и эксплуатационные надписи стало непросто. Энгельсский экземпляр не красили с момента установки. Но он и не ржавеет, как ни странно.

Форма траков. Покажи мне такой - скажу, что это заводской гусеничный кран или экскаватор. (Как то видел его в «определителе» советской бронетехники по тракам из «копанины». Неужели эти достаточно редкие экземпляры поисковикам «в полях» встречаются?).

Правда, что в Москве, что в Петербурге, орудия стоят за «заборчиком», смотреть смотри, но трогать - не трогай.

А тут - ползай, сколько хочешь. Для нормального человека (а не для безмозглого вандала) такой открытый доступ - большой плюс. Саратовский экземпляр ещё так сяк, он в Парке, а энгельсскому вдвойне повезло - и сторож рядом, и стоит в безлюдном месте. При желании хоть с рулеткой облазить можно, без помех.

«Вид изнутри». Ось между «направляющими» катками.

Конечно, лафет у установки изрядно подразобран, сняли почти всё, что не приклёпано (возможно, ещё в те времена, когда он был у военных на полигоне). Но всё равно, впечатление производит изрядное.

Зубчатый сектор с пустыми проёмами под противооткатные устройства остался от качающейся части гаубицы. Как и барабаны с тросами.

Правда, могучий гусеничный лафет - не значит совсем уж хороший лафет. Он был жутко тяжёлым. Да и сами стволы у «триплекса» были не лёгонькими (возка орудий была, естественно, раздельная). Плюс - быстро такое не потаскаешь, разломается к чертям, трактороподобные гусеницы, это вам не пневматические колёса. Скорость транспортировки лафета по идеальной дороге - не более 15 км/час (колёсная ствольная повозка - 25 км/час). Да ещё и углы горизонтальной наводки были мизерные, по четыре градуса влево-вправо. А довернуть семнадцать тонн подручными средствами дело весьма весёлое.

Маховики наводки, оставшиеся от гаубицы. Сиденье сиденьем, но чтоб их крутить, наводчику надо было стоять на гусенице.

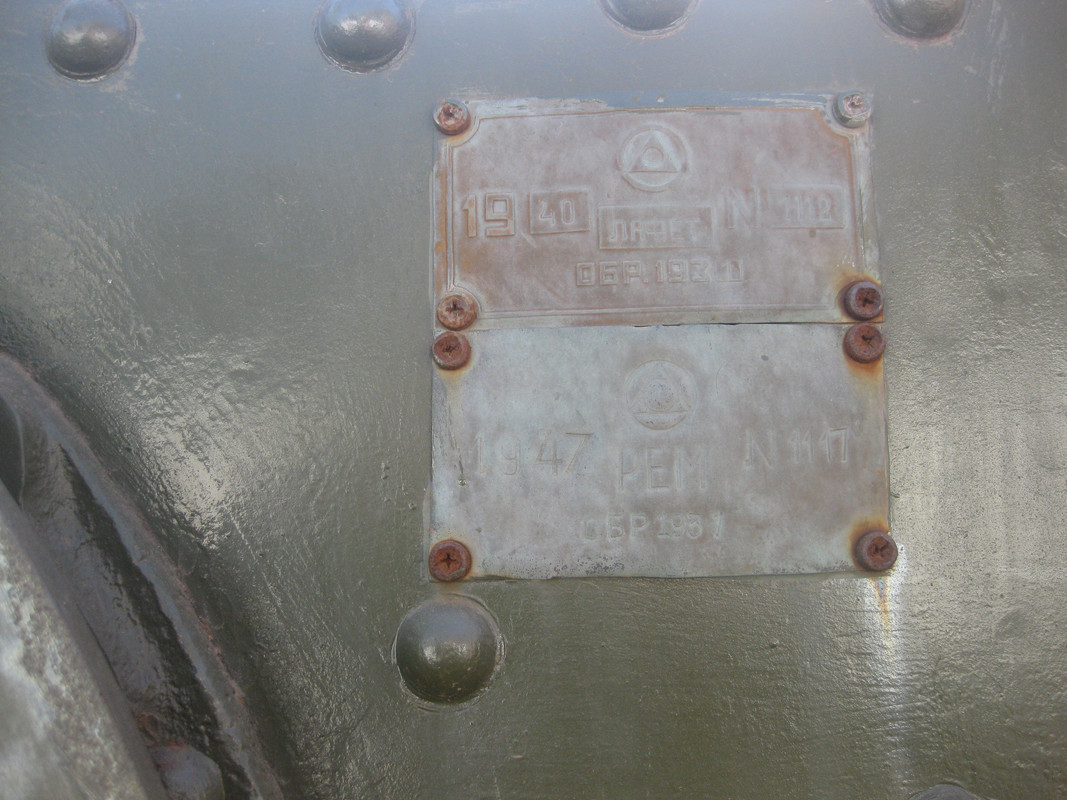

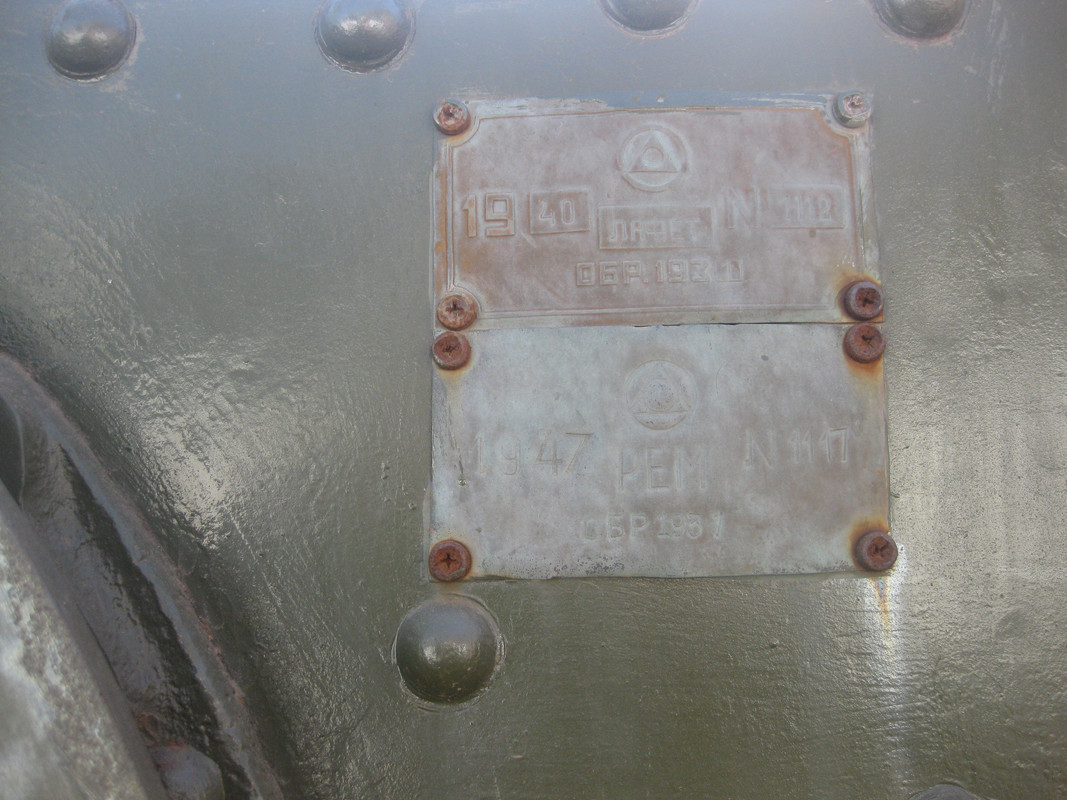

Видите пару табличек, прикрученных к корпусу?

Вероятно, «люди курящие архивы» с лёгкостью смогут установить, какой гаубице принадлежал станок №1117 выпуска 1940 года, и, соответственно, в какой части была эта гаубица и чем занималась до ремонта в 1947-м и после него. Почему номера не совпадают? №1117 и №1112? А чуть дальше увидите.

Зато, не надо рыть котлован, не надо собирать на позиции одно орудие из трёх-четырёх кусков (а всего из двух). И, при случае, можно аккуратненько, не разбирая, выволочь его на прямую наводку и жахнуть по ДОТу или иному какому укреплению. Конечно, основным видом являлась навесная стрельба с закрытых позиций, но если очень надо…

Станина заслуживает отдельного рассмотрения. Вот эта изогнутая штука - подъёмный кран, которым боеприпас поднимали с тележкой, для заряжания. В походном положении он складывался, здесь разложен в боевое, подцепленный крюк, вон, хорошо видно. Заряжание, кстати, происходило словно у какого-нибудь линкора - после выстрела ствол опускался на нулевую отметку, подавали снаряд и заряды, и потом ствол поднимал на нужный угол возвышения снова. Учитывая, к тому же, вес снарядов и зарядов, средняя скорострельность - выстрел в две минуты.

И подробности:

[Spoiler (click to open)]

Видите вон, внутри станины, некие изогнутые полозья? Там в походном положении хранились тележки на колёсиках, на которых к орудию подкатывались тяжеленные снаряды. На позиции их снимали а проём закрывали съёмным поликом. Тележка со снарядом зацеплялась подъёмным краном и поднималась для заряжания. После заряжания тележку отцепляли и боец тянул следующую, со следующим снарядом.

Видите пару табличек, прикрученных к станине?

Лафет №1112 выпуска 1940 года. Ремонт в 1947-м. И - объяснение несовпадению номеров. Ремонтные таблички верхнего станка и лафета перепутали местами.

В хвостовой части станины тоже есть на что взглянуть.

Сошник тут откинут в боевое положение. Вообще, он не на асфальте должен стоять, а быть внутри грунта. А в походном положении складываться под станину и удерживаться во-о-он тем крюком. Вон та бульба под станиной - дополнительный выдвижной упор.

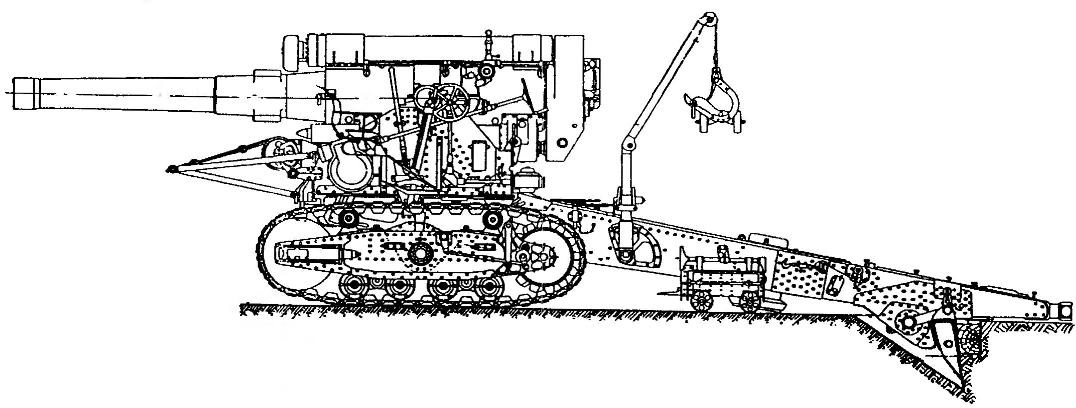

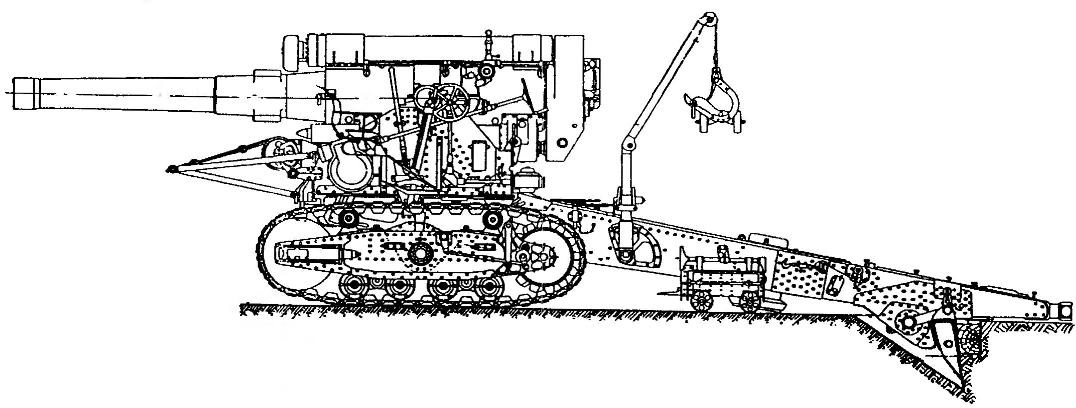

Вот такая прекрасная схемка из этих ваших интернетов. Тут видно и кран с тележками (та, что на земле, немного загораживает выдвижную опору), и то, как и откуда кран брал свой трос, и сошник, вкопанный в грунт. Заметьте! Не просто вкопанный, но с опорным бревном. Из гаубиц стрелять - не в носу ковырять! Это целая наука!

Бревно, во избежание, заранее заменено брусками. Которым, судя по состоянию, столько же лет, сколько и опытной танковой пушке Д-81.

В общем, у решения с гусеничным лафетом была масса минусов, но были и отдельные плюсы. Правда, как только смогли, от него отказались, переставив имеющиеся орудия большой мощности с двух гусениц на опорную плиту и четыре колеса.

На этой солидной конструкции мы и попрощаемся с группой техники у «Эльдорадо».

Но с военными и техническими памятниками города Энгельса мы ещё не закончили.

Группа техники у «Эльдорадо», г.Энгельс

Часть 1 [обновлено]

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Фотографии сделаны в несколько заходов, для протокола: 19.10.2018 г., 27.08.2019 г. и 22.05.2020 г.

Группа техники у «Эльдорадо», г.Энгельс. Часть 4. Экспериментальная баллистическая установка

Среди довольно обычных орудий и довольно непритязательных макетов бронетехники находится весьма любопытный объект. Танковая гладкоствольная пушка, установленная на довоенный гусеничный лафет.

Нет, это не «самодеятельность» неизвестных макетостроителей. И не фантазии владельца этой группы техники. Это специально построенный опытный образец.

Слон редкий, полосатый. Уникальный не столько своим предназначением (ну, подумаешь, скрестили для испытаний ежа с ужом), сколько необычным внешним видом. Между прочим, в Саратове, в Парке Победы, стоит ещё одна такая установка. Её фотографии регулярно всплывают иллюстрациями к разным танково-артиллерийским статьям и статейкам, а про энгельсскую, видимо, никто и не знает.

Саратов, Парк Победы на Соколовой горе, снято 16 августа 2016 г. Ну, например в книжке В.Чобитка про Т-64 есть точно такой же снимок, с этого же ракурса снятый. Между прочим, вон те два колеса, что торчат за установкой - отсоединяемый передок для возки лафета.

Интересно, что саратовский экземпляр «государственный», стоит в Парке Победы, а энгельсский - частный, стоит на стоянке у ресторана+парк-отеля. Кстати, на фотографии заметно, как безжалостно «демилитаризован» саратовский экземпляр, ствол чуть не пополам перепилен. У энгельсского ствол достаточно аккуратно просверлен снизу.

От исходного лафета остались и два сидения, для двух наводчиков, по обеим сторонам орудия. Эжектор на танковом орудии уже стал привычным делом, а термоизоляционного кожуха пока нет.

В начале шестидесятых наши военные озаботились созданием новой танковой пушки. На Т-62 и Т-64 уже стояли 115-мм гладкоствольные, но… «Маловато будет! Маловато!». В итоге, началась разработка новой, 125-мм гладкоствольной пушки. А ей в пару, на всякий случай, разрабатывалась точно такая же, «только меньше, но другая», но 122-мм нарезная. Конструкция пушек была одинаковой во всём кроме, собственно, ствола.

Первая, гладкоствольная, получила заводской индекс Д-81 и индекс ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление) 2А26. Вторая, нарезная, заводской индекс Д-83 и индекс ГРАУ 2А27. Для полевых испытаний, пушки, имевшие весьма нехилую отдачу, решено было установить на старые гусеничные лафеты от орудий большой мощности.

По идее, в танке у этой пушки был механизм заряжания (а так же стабилизатор и прочие прибамбасы). На испытаниях обошлись заряжая вручную.

Как пишут (практически везде одно и то же, передирая дословно друг у друга, а изначально, вероятно, у А.Широкорада), в 1963 году создали два образца. В апреле - баллистическую установку Д-81БЛ на лафете 203-мм гаубицы Б-4, а в июне - установку Д-83БЛ на лафете 280-мм мортиры Бр-5.

Тут надо отметить два момента.

Момент первый.

Лафеты у гаубицы Б-4 и мортиры Бр-5 (а также у 152-мм пушки Бр-2) были одинаковыми. Они составляли так называемый «триплекс большой мощности». Три разных мощных артиллерийских системы на единообразном лафете. И вообще, мортир Бр-5 за 1939 и 1940 годы выпустили всего 47 штук (и больше не делали). Из них 9 потеряли в 1941 году. Так что отыскать для опытной установки в шестидесятых годах именно лафет от мортиры - та ещё задачка.

А вот «бесхозных» гусеничных лафетов от гаубицы Б-4 должно было быть немало. Этих гаубиц и выпустили достаточно, хорошо за восемьсот, и эксплуатировались они после войны довольно долго, до начала семидесятых. И, главное, активно переставлялись на разработанный в 1954 году новый колёсный лафет.

«2А26» прекрасно читаемо. Что означает «СБ10» и «№Н34» - затрудняюсь сказать.

Момент второй.

Кое-где встречалось, что «полевых» опытных установок было, всё-таки, четыре. Может и так. Главное в том, что и на энгельсском, и на саратовском экземпляре отчётливо видны маркировки «2А26». Т.е. обе эти установки с гладкоствольными пушками. Чтобы удостоверится и убедится в отсутствии нарезов, неплохо было бы заглянуть в стволы. Но они, заразы, высоко подняты, не допрыгнуть.

Для сомневающихся, опять «2А26».

В общем, либо тиражирующаяся в интернете информация о всего двух установках («гладкоствольная» и «нарезная») неверна, либо, что скорее - неполна. То ли опытных штуковин на гусеницах было больше, чем две, то ли одну из них потом переделали.

Солидная бандура. Но клёпаный гусеничный лафет ещё солиднее.

Если закруглить вопрос с пушкой, то на вооружение взяли, в итоге, 125-мм гладкоствольную Д-81 (2А26), а нарезная 122-мм Д-83 осталась не у дел. Д-81 воткнули в средний танк Т-64 - «получился» ОБТ Т-64А. (А модификации и потомки этой пушки дослужились до наших времён).

Но лично мне в этой опытной штуке более интересен лафет.

Это, скажем, в Москве в ЦМВС или в Петербурге в «Музее артиллерии» стоят «натуральные» орудия «триплекса большой мощности» (в ЦМВС пушка Бр-2 и гаубица Б-4, в Петербурге - кроме них ещё и мортира Бр-5). Смотри - не хочу. Да ещё и на Поклонной горе в той же Москве стоит Бр-2 и Б-4М (на послевоенном колёсном лафете). А у нас таких занятных раритетов и близко нет. При всём желании не сходишь посмотреть в любой момент, минимум восемьсот километров сначала надо отмотать. Потому этот (и саратовский) отдельный лафет так мне дорог.

Ходовая в целом.

Ходовая в частности.

И подробности:

[Spoiler (click to open)]

«Направляющий» каток. Затрудняюсь назвать его правильно - ведь гусеницы тут не «самодвижущиеся», мотора нет, значит и ведущего/направляющего катка нет. Но он есть :-)

«Ведущий» каток. На табличке, что рядом со ступенькой, как и на предыдущем снимке, указано «Для стрельбы - По походному». Положение тормозов?

Форма зубцов, цепляющих гребни траков гусеницы. Весьма оригинальная.

Подсказка по отключению подрессоривания подвески? Кстати, тут надо отметить, что саратовский экземпляр два года назад (как и до этого) любовно залили краской по уши, так, что читать номера и эксплуатационные надписи стало непросто. Энгельсский экземпляр не красили с момента установки. Но он и не ржавеет, как ни странно.

Форма траков. Покажи мне такой - скажу, что это заводской гусеничный кран или экскаватор. (Как то видел его в «определителе» советской бронетехники по тракам из «копанины». Неужели эти достаточно редкие экземпляры поисковикам «в полях» встречаются?).

Правда, что в Москве, что в Петербурге, орудия стоят за «заборчиком», смотреть смотри, но трогать - не трогай.

А тут - ползай, сколько хочешь. Для нормального человека (а не для безмозглого вандала) такой открытый доступ - большой плюс. Саратовский экземпляр ещё так сяк, он в Парке, а энгельсскому вдвойне повезло - и сторож рядом, и стоит в безлюдном месте. При желании хоть с рулеткой облазить можно, без помех.

«Вид изнутри». Ось между «направляющими» катками.

Конечно, лафет у установки изрядно подразобран, сняли почти всё, что не приклёпано (возможно, ещё в те времена, когда он был у военных на полигоне). Но всё равно, впечатление производит изрядное.

Зубчатый сектор с пустыми проёмами под противооткатные устройства остался от качающейся части гаубицы. Как и барабаны с тросами.

Правда, могучий гусеничный лафет - не значит совсем уж хороший лафет. Он был жутко тяжёлым. Да и сами стволы у «триплекса» были не лёгонькими (возка орудий была, естественно, раздельная). Плюс - быстро такое не потаскаешь, разломается к чертям, трактороподобные гусеницы, это вам не пневматические колёса. Скорость транспортировки лафета по идеальной дороге - не более 15 км/час (колёсная ствольная повозка - 25 км/час). Да ещё и углы горизонтальной наводки были мизерные, по четыре градуса влево-вправо. А довернуть семнадцать тонн подручными средствами дело весьма весёлое.

Маховики наводки, оставшиеся от гаубицы. Сиденье сиденьем, но чтоб их крутить, наводчику надо было стоять на гусенице.

Видите пару табличек, прикрученных к корпусу?

Вероятно, «люди курящие архивы» с лёгкостью смогут установить, какой гаубице принадлежал станок №1117 выпуска 1940 года, и, соответственно, в какой части была эта гаубица и чем занималась до ремонта в 1947-м и после него. Почему номера не совпадают? №1117 и №1112? А чуть дальше увидите.

Зато, не надо рыть котлован, не надо собирать на позиции одно орудие из трёх-четырёх кусков (а всего из двух). И, при случае, можно аккуратненько, не разбирая, выволочь его на прямую наводку и жахнуть по ДОТу или иному какому укреплению. Конечно, основным видом являлась навесная стрельба с закрытых позиций, но если очень надо…

Станина заслуживает отдельного рассмотрения. Вот эта изогнутая штука - подъёмный кран, которым боеприпас поднимали с тележкой, для заряжания. В походном положении он складывался, здесь разложен в боевое, подцепленный крюк, вон, хорошо видно. Заряжание, кстати, происходило словно у какого-нибудь линкора - после выстрела ствол опускался на нулевую отметку, подавали снаряд и заряды, и потом ствол поднимал на нужный угол возвышения снова. Учитывая, к тому же, вес снарядов и зарядов, средняя скорострельность - выстрел в две минуты.

И подробности:

[Spoiler (click to open)]

Видите вон, внутри станины, некие изогнутые полозья? Там в походном положении хранились тележки на колёсиках, на которых к орудию подкатывались тяжеленные снаряды. На позиции их снимали а проём закрывали съёмным поликом. Тележка со снарядом зацеплялась подъёмным краном и поднималась для заряжания. После заряжания тележку отцепляли и боец тянул следующую, со следующим снарядом.

Видите пару табличек, прикрученных к станине?

Лафет №1112 выпуска 1940 года. Ремонт в 1947-м. И - объяснение несовпадению номеров. Ремонтные таблички верхнего станка и лафета перепутали местами.

В хвостовой части станины тоже есть на что взглянуть.

Сошник тут откинут в боевое положение. Вообще, он не на асфальте должен стоять, а быть внутри грунта. А в походном положении складываться под станину и удерживаться во-о-он тем крюком. Вон та бульба под станиной - дополнительный выдвижной упор.

Вот такая прекрасная схемка из этих ваших интернетов. Тут видно и кран с тележками (та, что на земле, немного загораживает выдвижную опору), и то, как и откуда кран брал свой трос, и сошник, вкопанный в грунт. Заметьте! Не просто вкопанный, но с опорным бревном. Из гаубиц стрелять - не в носу ковырять! Это целая наука!

Бревно, во избежание, заранее заменено брусками. Которым, судя по состоянию, столько же лет, сколько и опытной танковой пушке Д-81.

В общем, у решения с гусеничным лафетом была масса минусов, но были и отдельные плюсы. Правда, как только смогли, от него отказались, переставив имеющиеся орудия большой мощности с двух гусениц на опорную плиту и четыре колеса.

На этой солидной конструкции мы и попрощаемся с группой техники у «Эльдорадо».

Но с военными и техническими памятниками города Энгельса мы ещё не закончили.

Группа техники у «Эльдорадо», г.Энгельс

Часть 1 [обновлено]

Часть 2

Часть 3

Часть 4