Последний бронепоезд. Филлер №3

Содержание

Товарищ, я вахты не в силах стоять, - сказал кочегар кочегару

Паровоз Л-3733, изготовленный в Ворошиловграде в 1954 году. Снимок сделан 13 августа 2019 года, г.Саратов.

Вид со стороны тендера. Современным тепловозам проще - они везут на себе только топливо. А паровозам приходилось сложнее, кроме топлива они везли на себе ещё и рабочее тело - пар. Ну, пока в виде воды. Вот и тендер не только «тележка для угля», но и цистерна для воды. Уголь в передней, высокой части. А за ней и под ней - место для воды. Причём это не просто «пустой железный ящик», внутри установлены перфорированные перегородки - волнорезы, гасящие инерцию плескающейся туда-сюда воды. Кстати, если вы не знали, подобные волнорезы используются, например, и в современных автоцистернах, скажем, бензовозах. А в передней части тендера могла оборудоваться «контрбудка», которая соединяясь подвижными частями с будкой машиниста, образовывала для паровозной бригады уютный закуток.

Машинистом быть прикольно (особенно в кино). Крутишь всякие вентильки, открываешь и закрываешь задвижки, дергаешь, с умным видом, за рукоятки, смотришь на спидометр/манометр/тонометр, ну, не важно, на что. Ну и, главное, свисток даешь.

Стёклышки в окнах будки машиниста благополучно отсутствуют и заменены крашеными металлическими листами, ввареными в проёмы. Так, что в будку машиниста заглянуть нельзя. Но если очень хочется, то можно - в её полу имеется здоровая дырень неясного генеза. Голову туда не просунешь, решёткой забрано, но исхитриться сделать снимок можно. Получается вид с уровня пола. И оказывается, не смотря на разруху, кое-какие штуковины вполне себе на месте. И даже поясняющие надписи читаемы.

И кроме управления многотонной махиной, ты, если ты машинист, ещё и самый главный в паровозной бригаде. Словом, хорошо быть машинистом.

А вот помощником машиниста, или, там, кочегаром, быть гораздо менее прикольно. Хотя бы потому, что приходится изрядно махать лопатой, закидывая в топку уголь. Чтобы получить пар, надо, очевидно, вскипятить воду в котле (и поддерживать её кипение всю дорогу, конечно), чтобы вскипятить воду в котле, надо сжечь в топке уголь. Чтобы в топке на колосниках горел уголь, его надо туда, для начала, закинуть через шуровочное отверстие. Так, что лопату в руки - и шуруй!

Но можно и по-другому.

Тендер с другого борта. Видите, в отличие от допотопного тендера паровоза Э-2432, он и большой и изготовлен с применением сварки, а не заклёпок. Если хорошо присмотреться к борту, то где-то посередине, по горизонтали, видно прикрепление изнутри каких-то перегородок - это и есть «граница сред». В принципе, выше - твёрдый уголь, ниже - жидкая вода. Но у этого конкретного экземпляра всё ещё интереснее.

Как по-другому?

Можно, например, кидать не уголь лопатой, а дрова руками.

Можно, конечно, и нефть или мазут какой, подавать из емкости и разбрызгивать в топке. Но что, если нефти нет, а уголь есть, махать лопатой не хочется, а ехать надо?

Использовать мясорубку! Ну, или, архимедов винт. Шнек, короче говоря. Который сам по себе будет загребать уголь из тендера и в топку паровоза подавать.

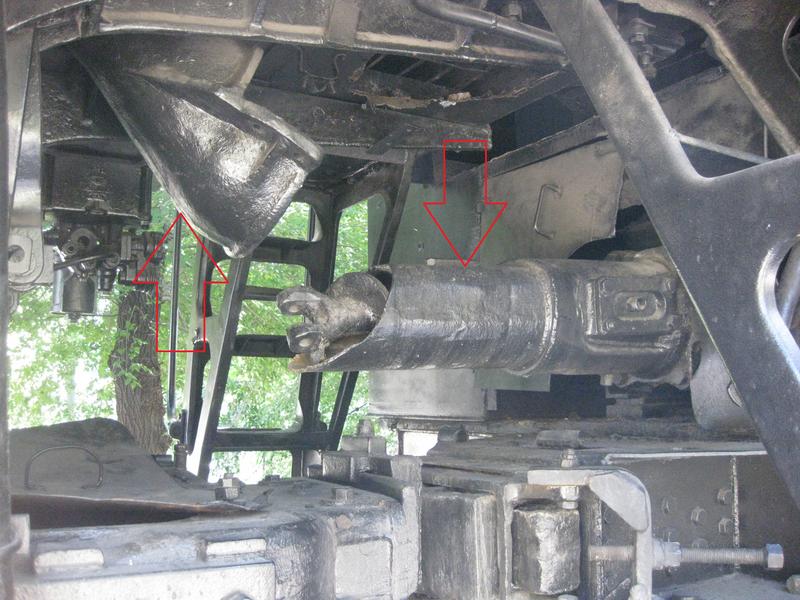

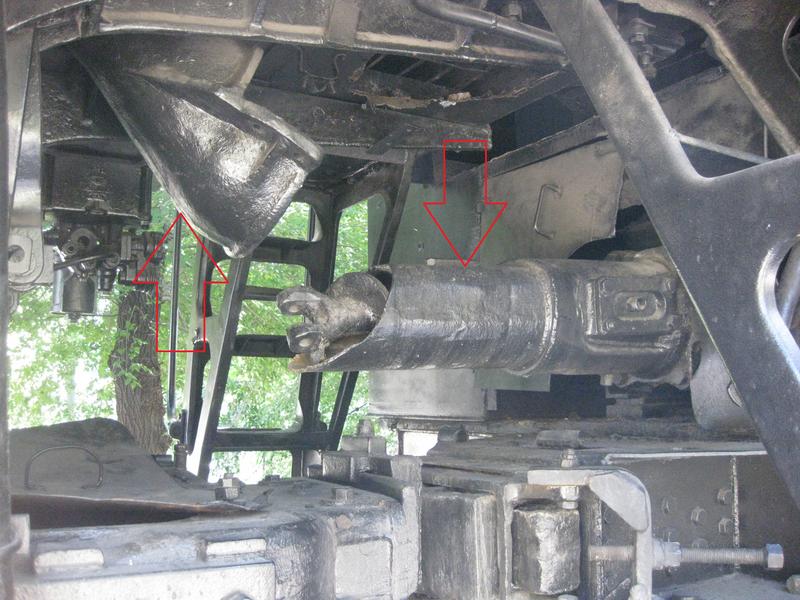

Крайне интересная штука - углеподатчик. На паровозах серии «Л» применялись углеподатчики типа С-3, разработки Коломенского завода. Эдакий винтовой карданный вал из трёх секций, соединённых двумя шарнирами. Тендер на фотографии справа, паровоз - слева. Одна стрелочка указывает на одну секцию углеподатчика, вторая - на другую. На этом экземпляре они рассоединены и некомплектны.

На дне тендера стенки ставились с уклоном, образуя эдакую вытянутую плоскую воронку, прикрытую управляемой заслонкой. На дне воронки горизонтально размещался первый шнек, загребающий уголь из тендера. Там же, в тендере, перед выходным отверстием ставили угледробитель для измельчения особо крупных кусков угля. Этот шнек карданной передачей соединялся со вторым, расположенным между тендером и паровозом, и идущим под небольшим углом вверх. А тот, в свою очередь, через перемычку, также крепился к третьему шнеку, круто поднимающемуся вверх и уходящему в расширенное шуровочное отверстие топки. Трубы, в которых крутились шнеки, тоже соединялись подвижно, шаровыми головками. Все эти ухищрения нужны были для нормальной работы углеподатчика при перемещениях паровоза и тендера относительно друг друга.

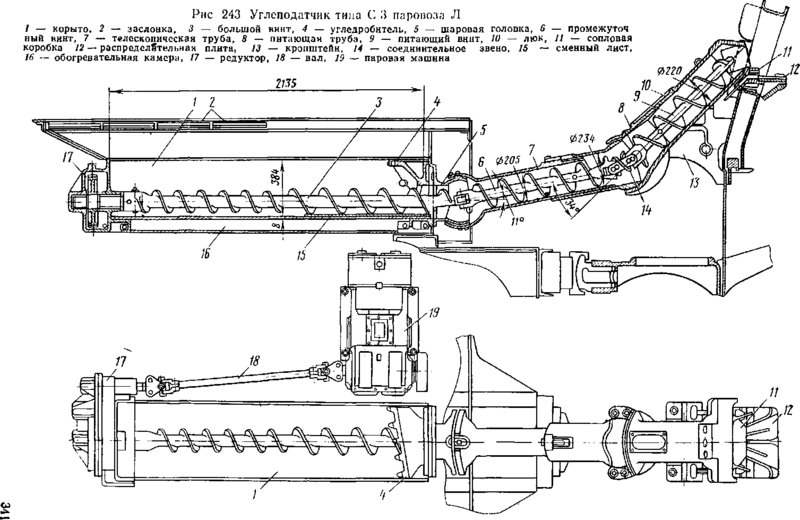

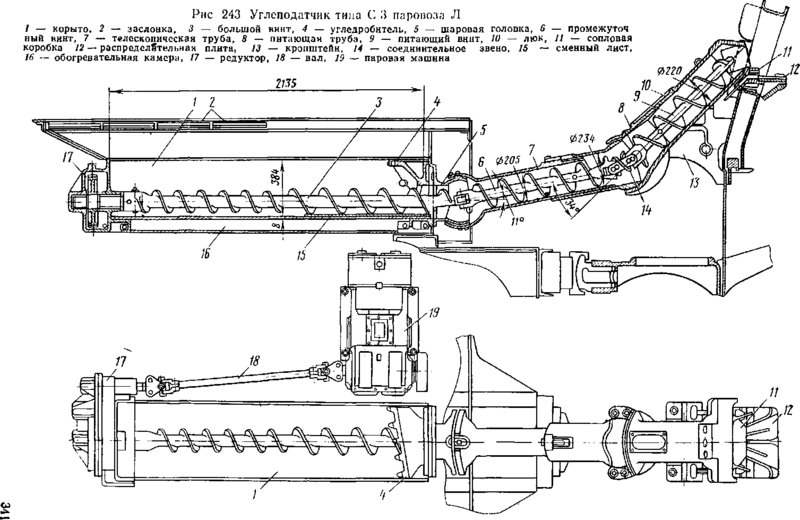

Схема углеподатчика С-3.

В движение подобный механизм приводился, конечно, не вручную, чай, не шнек в мясорубке. Всё паром, благо на паровозе его много. В тендере, слева по движению, располагалась отдельная паровая машина, для работы углеподатчика. И внутри топки, по колосникам уголь разбрасывался тоже струями пара.

Труба и шнек второй секции. К третьей секции шнек не присоединён, потому, вместо того, чтобы подниматься вверх, секция опустилась горизонтально. Кроме того, труба второй секции была телескопической и состояла из двух частей, здесь одну из них, присоединявшуюся к третьей секции, потеряли. Зато видно, где она крепилась. И видно кожух с патрубком, куда пускали пар, чтобы уголь не смерзался в трубе.

Из этого снимка становится понятно, почему шнек второй секции не соединен с шнеком первой. А того просто нет! Как нет и перемычки, карданно их соединявшей. И, как я уже сказал, нет подвижной части телескопической трубы. Когда их посеяли - при раздельной транспортировке и установке паровоза и тендера в качестве памятника, или гораздо раньше - науке не известно.

Вот в этой страшной трубе крутился последний, третий, шнек углеподатчика, и из неё уголь попадал в топку. А сейчас тут, к сожалению, пусто.

Но в бочке мёда не без лопаты… угля. Хоть углеподатчик и обеспечивал бОльший расход угля, а следовательно бОльшую паропроизводительность котла (плюс помощнику машиниста жить стало легче, жить стало веселее), но при этом увеличивается унос недогоревших мелких частиц топлива в трубу. Надо было смачивать слишком мелкий уголь, чтоб не улетал недожжёной пылью, но не чрезмерно. А зимой мокрый уголь может смёрзнуться (а летом на ветру полного хода - слипнуться). А чтоб уголь в трубе углеподатчика не смёрзся, её надо обогревать паром из паровоза. К тому же, само приведение в действие паровой машины углеподатчика отбирает свежий паровозный пар, снижая мощность.

Вид на рассоединённый механизм углеподатчика с другого борта. Заодно, в нижней части, видно сцепное устройство паровоза и тендера.

Но ещё сильнее додумывать конструкцию углеподатчика уже не стали - на смену паровозам пришли тепловозы, электровозы, поезда на магнитной подвеске, антигравитационные монорельсы и телепортационные кабины. Время паровозов ушло.

Глава 5 (Часть 1)

Содержание

Товарищ, я вахты не в силах стоять, - сказал кочегар кочегару

Паровоз Л-3733, изготовленный в Ворошиловграде в 1954 году. Снимок сделан 13 августа 2019 года, г.Саратов.

Вид со стороны тендера. Современным тепловозам проще - они везут на себе только топливо. А паровозам приходилось сложнее, кроме топлива они везли на себе ещё и рабочее тело - пар. Ну, пока в виде воды. Вот и тендер не только «тележка для угля», но и цистерна для воды. Уголь в передней, высокой части. А за ней и под ней - место для воды. Причём это не просто «пустой железный ящик», внутри установлены перфорированные перегородки - волнорезы, гасящие инерцию плескающейся туда-сюда воды. Кстати, если вы не знали, подобные волнорезы используются, например, и в современных автоцистернах, скажем, бензовозах. А в передней части тендера могла оборудоваться «контрбудка», которая соединяясь подвижными частями с будкой машиниста, образовывала для паровозной бригады уютный закуток.

Машинистом быть прикольно (особенно в кино). Крутишь всякие вентильки, открываешь и закрываешь задвижки, дергаешь, с умным видом, за рукоятки, смотришь на спидометр/манометр/тонометр, ну, не важно, на что. Ну и, главное, свисток даешь.

Стёклышки в окнах будки машиниста благополучно отсутствуют и заменены крашеными металлическими листами, ввареными в проёмы. Так, что в будку машиниста заглянуть нельзя. Но если очень хочется, то можно - в её полу имеется здоровая дырень неясного генеза. Голову туда не просунешь, решёткой забрано, но исхитриться сделать снимок можно. Получается вид с уровня пола. И оказывается, не смотря на разруху, кое-какие штуковины вполне себе на месте. И даже поясняющие надписи читаемы.

И кроме управления многотонной махиной, ты, если ты машинист, ещё и самый главный в паровозной бригаде. Словом, хорошо быть машинистом.

А вот помощником машиниста, или, там, кочегаром, быть гораздо менее прикольно. Хотя бы потому, что приходится изрядно махать лопатой, закидывая в топку уголь. Чтобы получить пар, надо, очевидно, вскипятить воду в котле (и поддерживать её кипение всю дорогу, конечно), чтобы вскипятить воду в котле, надо сжечь в топке уголь. Чтобы в топке на колосниках горел уголь, его надо туда, для начала, закинуть через шуровочное отверстие. Так, что лопату в руки - и шуруй!

Но можно и по-другому.

Тендер с другого борта. Видите, в отличие от допотопного тендера паровоза Э-2432, он и большой и изготовлен с применением сварки, а не заклёпок. Если хорошо присмотреться к борту, то где-то посередине, по горизонтали, видно прикрепление изнутри каких-то перегородок - это и есть «граница сред». В принципе, выше - твёрдый уголь, ниже - жидкая вода. Но у этого конкретного экземпляра всё ещё интереснее.

Как по-другому?

Можно, например, кидать не уголь лопатой, а дрова руками.

Можно, конечно, и нефть или мазут какой, подавать из емкости и разбрызгивать в топке. Но что, если нефти нет, а уголь есть, махать лопатой не хочется, а ехать надо?

Использовать мясорубку! Ну, или, архимедов винт. Шнек, короче говоря. Который сам по себе будет загребать уголь из тендера и в топку паровоза подавать.

Крайне интересная штука - углеподатчик. На паровозах серии «Л» применялись углеподатчики типа С-3, разработки Коломенского завода. Эдакий винтовой карданный вал из трёх секций, соединённых двумя шарнирами. Тендер на фотографии справа, паровоз - слева. Одна стрелочка указывает на одну секцию углеподатчика, вторая - на другую. На этом экземпляре они рассоединены и некомплектны.

На дне тендера стенки ставились с уклоном, образуя эдакую вытянутую плоскую воронку, прикрытую управляемой заслонкой. На дне воронки горизонтально размещался первый шнек, загребающий уголь из тендера. Там же, в тендере, перед выходным отверстием ставили угледробитель для измельчения особо крупных кусков угля. Этот шнек карданной передачей соединялся со вторым, расположенным между тендером и паровозом, и идущим под небольшим углом вверх. А тот, в свою очередь, через перемычку, также крепился к третьему шнеку, круто поднимающемуся вверх и уходящему в расширенное шуровочное отверстие топки. Трубы, в которых крутились шнеки, тоже соединялись подвижно, шаровыми головками. Все эти ухищрения нужны были для нормальной работы углеподатчика при перемещениях паровоза и тендера относительно друг друга.

Схема углеподатчика С-3.

В движение подобный механизм приводился, конечно, не вручную, чай, не шнек в мясорубке. Всё паром, благо на паровозе его много. В тендере, слева по движению, располагалась отдельная паровая машина, для работы углеподатчика. И внутри топки, по колосникам уголь разбрасывался тоже струями пара.

Труба и шнек второй секции. К третьей секции шнек не присоединён, потому, вместо того, чтобы подниматься вверх, секция опустилась горизонтально. Кроме того, труба второй секции была телескопической и состояла из двух частей, здесь одну из них, присоединявшуюся к третьей секции, потеряли. Зато видно, где она крепилась. И видно кожух с патрубком, куда пускали пар, чтобы уголь не смерзался в трубе.

Из этого снимка становится понятно, почему шнек второй секции не соединен с шнеком первой. А того просто нет! Как нет и перемычки, карданно их соединявшей. И, как я уже сказал, нет подвижной части телескопической трубы. Когда их посеяли - при раздельной транспортировке и установке паровоза и тендера в качестве памятника, или гораздо раньше - науке не известно.

Вот в этой страшной трубе крутился последний, третий, шнек углеподатчика, и из неё уголь попадал в топку. А сейчас тут, к сожалению, пусто.

Но в бочке мёда не без лопаты… угля. Хоть углеподатчик и обеспечивал бОльший расход угля, а следовательно бОльшую паропроизводительность котла (плюс помощнику машиниста жить стало легче, жить стало веселее), но при этом увеличивается унос недогоревших мелких частиц топлива в трубу. Надо было смачивать слишком мелкий уголь, чтоб не улетал недожжёной пылью, но не чрезмерно. А зимой мокрый уголь может смёрзнуться (а летом на ветру полного хода - слипнуться). А чтоб уголь в трубе углеподатчика не смёрзся, её надо обогревать паром из паровоза. К тому же, само приведение в действие паровой машины углеподатчика отбирает свежий паровозный пар, снижая мощность.

Вид на рассоединённый механизм углеподатчика с другого борта. Заодно, в нижней части, видно сцепное устройство паровоза и тендера.

Но ещё сильнее додумывать конструкцию углеподатчика уже не стали - на смену паровозам пришли тепловозы, электровозы, поезда на магнитной подвеске, антигравитационные монорельсы и телепортационные кабины. Время паровозов ушло.

Глава 5 (Часть 1)

Содержание