Гребенников В. Глава 5. ПОЛЁТ. (Продолжение)

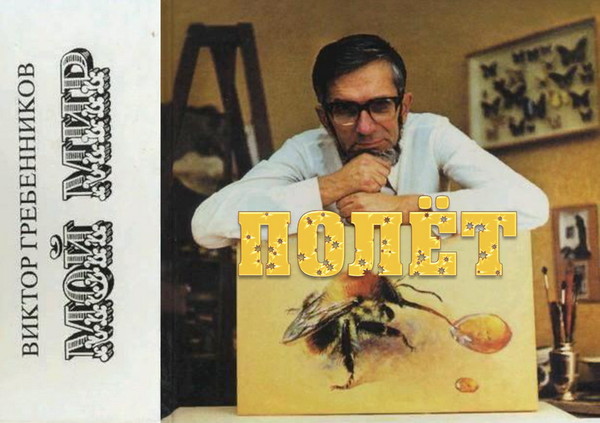

Виктор Гребенников.

Мой Мир.

Глава 5. ПОЛЕТ

(Продолжение)

Крутой «горицветно-морковниковый» запах - так пахнет только вот эта, Срединная Поляна, что сразу за оградой заказника, - вливает в меня новую порцию радости от предстоящей встречи с Миром Насекомых. Вот они, их хорошо видно даже с десятиметровой высоты на раскидистых зонтиках и ажурных шарах дягилей и морковников: кучками сидят темно-оранжевые бабочки-шашечницы, тяжелые крупные бронзовки клонят вниз белые и желтые соцветия подмаренников, над Поляной, уже вровень со мной, реют рыжие и голубые стрекозы, дробно блестя на солнце своими трепещущими широкими крыльями с мелкой красивой сетью жилок. Еще тише, еще медленней - и вдруг внизу как бы темная неожиданная вспышка: появилась-таки моя тень, до того невидимая, и сейчас медленно скользит по травам и кустам. Но это уже не страшно: вокруг ни души, а на автостраде, что в метрах трехстах на север от Заказника, машин пока нет. Можно спокойно опуститься на землю. Стебли самых высоких трав уже зашуршали о мой «постамент» - платформу с блок-панелями.

Но перед тем как поставить ее вот на этот бугорок, я, охваченный порывом радости, движением рукоятки снова раздвигаю жалюзи панелей и круто, свечой, иду вертикально вверх.

Быстро сжимается, как бы съеживается, картина внизу: колки Заказника, все его опушки и ограда, все окружающие Заказник перелески и поля; горизонт начинает как бы выгибаться со всех сторон такой огромной выемкой, открывая железную дорогу, что проходит в двух километрах слева, а затем села: справа, за автострадой, мерцает светлыми шиферными крышами Росславка, еще правее - центральная усадьба совхоза «Лесной», уже похожая на небольшой город; налево от железной дороги - коровьи фермы Комсомольского отделения совхоза «Лесной», окруженные широким желтым кольцом соломы и сухого утоптанного навоза; вдали на западе, куда уходит плавная дуга железной дороги (не пойму, в чем дело - магистраль эта прямая как стрела) - маленькие домишки и белый куб аккуратного вокзальчика разъезда Юнино, что в шести километрах от Заказника, а за Юнино - безбрежные просторы Казахстана, утонувшие в голубой знойной дымке.

Если из Заказника в хорошую погоду подняться на полкилометра вверх, то увидишь многое-многое: поля, колки, деревни, дороги, облака, тени от них, птиц… Вдали - полустанок Юнино, за которым в голубом мареве - северо-казахстанские степи…

И вот она уже вся подо мною - Исилькулия, страна моей юности, совсем не такая, как на картах и планах с их надписями, условными обозначениями и прочим, а безбрежная, живая, испещренная темными прихотливыми островами перелесков, облачных теней, светлыми четкими пятнами озер, и огромный диск Земли со всем этим почему-то кажется все более и более вогнутым - причину этой давно уже мне знакомой иллюзии я так и не нашел.

Поднимаюсь все выше, и редкие белые громады кучевых облаков уходят вниз, и небо уже не такое, как снизу, а темно-голубое, почти синее, видимые между облаками колки и поля уже подернулись густеющей голубой дымкой, и все труднее и труднее их разглядеть.

Эх, как скверно, что не могу взять с собою хоть один раз своего любимого внука Андрюшу: ему четыре года, и несущая платформа свободно бы подняла нас обоих, но мало ли что…

…Ой, что же я делаю: ведь там, внизу, на Поляне, я отбрасывал тень - значит, меня могут увидеть люди, и не единицы, как в ту недоброй памяти мартовскую ночь, а тысячи, ведь сейчас-то день; неровен час, опять «предстану» в виде диска, квадрата, или, еще хуже, собственной персоной… Да еще, на грех, впереди - самолет, похоже, грузовой, пока еще беззвучно мчится почти навстречу мне, быстро вырастая в размерах, и я уже вижу холодный блеск дюраля, пульсацию неестественно-красной мигалки.

Быстро же вниз!

Резко торможу, поворачиваю - Солнце светит уже в затылок, а наискосок внизу, на гигантской выпуклой стене ослепительно белого кучевого облака, должна быть моя тень; но тени нет, лишь многоцветная глория - радужное яркое кольцо, знакомое всем пилотам - скользнуло по облаку, опережая меня, вниз. Отлегло от сердца: нет тени - значит, никто не видел ни меня, ни «дубль» в виде треугольника, квадрата или «банальной» тарелки…

На облаке - глория.

Мелькнула мысль (а надо сказать, что, несмотря на отчаянные технические и физические неудобства, в «падающем» полете почему-то гораздо лучше и быстрее работает воображение): ведь может статься, что из пяти миллиардов людей не один я сделал подобную находку, и летательные аппараты, основанные на этом же принципе, давно делают и испытывают - и созданные на заводских КБ, и самоделки вроде моей. Но у всех экранирующих платформ одно и то же свойство: иногда они становятся видимыми для других людей в очень различном облике; «трансформируются» и пилоты - их видят «гуманоидами» в серебристых костюмах, то мелкоросло-зелеными, то плоскими, как из картона (Воронеж, 1989 год), то еще какими. Так вот, очень может статься, что это никакие не инопланетяне-НЛО-навты, а «временно-визуально-деформировавшиеся» - конечно, только для сторонних наблюдателей - вполне земные пилоты и конструкторы таких платформочек, доводящие свои детища до надежного состояния…

Советы тем, кто, изучая насекомых, натолкнется на это же явление и станет мастерить-испытывать «гравитоплан» (кстати, я убежден, что минуя насекомых это открытие не сделать): летать только в летние погожие дни; избегать работать в грозу, дождь; не забираться высоко и далеко; с пункта приземления не брать с собою ни былинки; все узлы делать максимально прочными; при испытаниях и работе избегать близости любых ЛЭП, поселков (тем более городов), транспорта, скоплений людей - лучше всего для этого дальняя-предальняя глухая лесная поляна, подальше от человеческих жилищ, иначе в радиусе нескольких десятков метров может произойти - и часто происходит! - то, что назвали полтергейстом: «необъяснимые» перемещения бытовых предметов, отключение, или, наоборот, включение бытовой электротехники и электроники, даже возгорания. Объяснения этому я не имею, но похоже, что все это - следствия сбоя хода времени, штука, в общем-то, чрезвычайно коварная и тонкая.

Одна из странных структур насекомьих покровов с несколькими функциями. Электронно-микроскопический фотоснимок.

Ни одна деталь, частица, даже самая крохотная не должна быть брошена, обронена во время полета или в месте приземления. Вспомним «Дальнегорский феномен» 29 января 1986 года, похоже, трагический для экспериментаторов, когда вырвало и разметало по огромной территории весь аппарат, а от гравитационных микроячеистых фильтров были обнаружены лишь жалкие обрывки «сеточек», не поддающиеся - так и должно быть! - толковому химическому анализу.

Помните, я писал о том, что насекомые, взятые «там» и возвращенные мною «сюда» в пробирках, исчезали, а в пробирке, если она уцелевала, образовывалось отверстие? Оказалось, что эти отверстия очень похожи на дырочки в стеклах, которые ни с того ни с сего неожиданно возникают в жилых и служебных помещениях, иногда «очередью» из ряда отверстий по окнам нескольких комнат и этажей; снаружи дырочка имеет диаметр 3-5 миллиметров, внутрь же здания расширяется конусом и, в зависимости от толщины стекла, имеет «на выходе» 6-15 миллиметров. Некоторые дырочки по краю оплавлены или окрашены коричневым - точно так же, как это было в случае транспортировки моего наездника в пробирке. Похоже, что этот вид полтергейста - дырки в стеклах - вызван не короткоживущими невидимыми микроплазмоидами типа крохотных шаровых молний, как я раньше предполагал, а именно частицами и соринками, неосторожно оброненными при испытаниях или полетах аппаратов вроде моего. Снимки дырок в стеклах, приведенные на этих страницах, документальны и сделаны мною в научном центре ВАСХНИЛ-городка под Новосибирском. Могу их показать каждому желающему; появились они в период с 1975 по 1990 год, но с моими опытами и полетами ни одна из них не связана, кроме, разве, последней.

«Непонятные» отверстия в стеклах нашего научного городка. Буду благодарен читателям за подробные сообщения о подобных «аномалиях».

Часть описаний НЛО - я в этом убежден - относится к платформам, блок-панелям, другим крупным деталям аппаратов, намеренно или случайно выброшенным за пределы активного поля конструкторами и изготовителями; эти обломки способны принести другим немало бед, а в лучшем случае породить серию невероятных рассказов, о нелепейших сообщений в газетах и журналах, нередко в сопровождении «научных» комментариев…

Наездник Эфиальт своими усиками-биолокаторами определяет место в тоннеле, где находится личинка жука, и быстро погружает в древесину точнехонько к жертве свой не менее удивительный бур-яйцеклад.

Почему я сейчас не раскрываю суть своей находки?

Во-первых, потому, что для доказательств нужно иметь время и силы. Ни того, ни другого у меня нет. Знаю по горькому опыту «проталкивания» моих предыдущих находок, в том числе очевиднейшего явления - эффекта полостных структур, в реальности которого, несомненно, уже убедились читатели. А вот чем закончились мои многолетние хлопоты о научном признании ЭПС: «По данной заявке на открытие дальнейшая переписка с вами нецелесообразна». Кой-кого из Вершителей Судеб Науки я знаю лично и уверен: попади я к такому на прием, что, впрочем, теперь практически невероятно, - раскрою свой «этюдник», примкну стойку, поверну рукоятку и воспарю на его глазах к потолку - хозяин кабинета не среагирует, а то и прикажет выставить фокусника вон.

Поскорее же приходите на смену им, «вершителям», вы, молодые!

Фосфены - цветные подвижные узоры в глазах - можно вызвать воздействием на людей различных многополостных структур. Здесь - лишь некоторые из большой «коллекции» ЭПС-фосфенов.

Вторая причина моего «нераскрытия» более объективна. Лишь у одного вида сибирских насекомых я обнаружил эти антигравитационные структуры. Не называю даже отряд, к которому относится это насекомое: похоже, оно на грани вымирания, и тогдашняя вспышка численности была, возможно, локальной и одной из последних. Так вот, если я укажу род и вид - где гарантии того, что мало-мальски смыслящие в биологии нечестные люди, рвачи, всякого рода дельцы не кинутся по колкам, оврагам, луговинам, чтобы выловить, быть может, последние экземпляры этого Чуда Природы, для чего не остановятся ни перед чем, даже если потребуется перекорчевать десятки колков, перепахать сотни полян - уж слишком заманчива добыча?

Моя иллюстрация к книге П. И. Мариковского, доказавшего, что иксодовые клещи улавливают излучения человека сквозь преграды с больших расстояний.

Чешуекрылые обитатели Поляны - пестрянка, червонец, голубянка.

Еще бы! Только нет, нечестные люди: пусть для вас все, рассказанное в этой главе и приложении, останется научной фантастикой, а самим вам Природа загадки этой не раскроет - как говорится, немало нужно каши съесть; вырвать же тайну насильно - не выйдет, и залог тому несколько миллионов видов насекомых, пока еще живущих на планете. Положите хотя бы по часу на морфологическое изучение каждого вида - и теперь прикиньте степень вероятности встречи с Необычным; а я искренне пожелаю вам прилежности и долгой-предолгой жизни, ибо даже без выходных, при восьмичасовом рабочем дне, для проверки трех миллионов видов вам понадобится… тысяча лет жизни при отменных зрении и памяти, и мне останется вам только позавидовать.

Надеюсь, меня поймут и простят те, кто хотел бы немедленно познакомиться с Находкой просто для интереса и без корыстного умысла: могу ли я сейчас поступить иначе ради спасения Живой Природы? Тем более, что вижу: подобное вроде бы уже изобрели и другие, но тоже не торопятся появляться со своими находками в кабинетах бюрократов, предпочитая носиться в ночных небесах то в виде странных дисков, то в образе треугольников и квадратов, переливчато мерцающих на удивление прохожим…

…Быстро падая, точнее, проваливаясь вниз, ориентируюсь, осматриваюсь, нет ли кого неподалеку; метрах в сорока от земли резко торможу, и без особых помех приземляюсь там, где обычно: на крохотной полянке в Большом Лесу Заказника - вы ее найдете на схеме-карте, ну а потом, если там побываете, и на самой местности. И не судите меня за то, что ветви некоторых осин там как бы срезаны или «отбиты молнией»: строго вертикальные взлет и посадка очень затруднены, и начальная траектория большей частью скошена, особенно при взлете, когда платформу почему-то относит в сторону, противоположную Солнцу, а иногда и наоборот…

Ослабив гайки-барашки на стойке управления, укорачиваю ее, как антенну у портативного приемника, вытаскиваю из платформы, которую складываю на шарнирах пополам. Теперь это выглядит почти как этюдник - ящик для красок, разве что чуть потолще. Кладу «этюдник» в рюкзак, малость еды да кой-какой инструмент для ремонта ограды - и между осинок, невысоких кустиков шиповника пробираюсь на Срединную Поляну.

Еще до выхода из леса, как доброе предзнаменование, меня встречает семья огненно-красных мухоморов, выстроившаяся на лесной подстилке широкою дугой, или, как ее называли раньше в народе, «ведьминым кольцом». Почему ведьминым? И вообще: почему этот самый красивый гриб сибирских лесов надо сломать, пнуть, растоптать? Я не раз спрашивал грибников: зачем они это делают? - А его нельзя есть! - был ответ. Но ведь несъедобны еще и дерн, глина, сучки, пни, камни… Лежали бы в лесу вместо мухоморов, скажем, куски кирпича - никто б не стал их тут пинать; пинают несъедобные грибы, выходит, за то, что они живые, пинают только затем, чтобы убить! Так что же это? Неужто у людей вообще в крови такое - пнуть гриб, задавить жука, подбить или застрелить птицу, зайца, бизона? И не оттуда ли хамство, садизм, погромы, войны? Так не хотелось бы верить этому, но я ставлю себя на место инопланетянина: прилетаю вот так же на Землю к людям, вижу, как они пинают грибы, давят насекомых, стреляют в птиц, друг в друга - немедля разворачиваю свой звездолет и назад; следующий же визит сюда совершу, конечно же, не раньше чем через пятьсот земных лет…

Фрагментик большого «ведьминого кольца» красавцев-мухоморов. К слову: нижние пластинки грибов - генераторы сильнейшего ЭПС, и созревшие меж ними мельчайшие споры не просто падают вниз, а «засылаются» по прихотливо изогнутым путям в далекие укромные уголки лесной подстилки. Феномен «грибного ЭПС» открыл мой 7-летний внук Андрюша.

А как бы читатель поступил на месте инопланетянина?

Хорошо, что хоть эта вот моя семейка мухоморов в стороне от недобрых глаз и жестоких ног каждое лето радует меня своею особой жизнью, своими киноварнокрасными влажными шляпами с крупными белесыми чешуйками.

Но вот и Поляна.

Я ступаю на нее - на эту нетронутую частичку планеты - как всегда, с замиранием сердца; это от вечной тоски но родной, но далекой от Новосибирска исилькульской Природе; и от опасения, что какой-нибудь «хозяин» возьмет ее и пропашет; и от радости, что она до сих пор непахана, некошена, нетоптана…

И ровным счетом ничего не значит, что у меня за спиною в рюкзаке, замаскированная под этюдник, лежит, сложенная вдвое, а значит нейтрализованная, платформочка с гравитационными мелкосетчатыми блок-фильтрами, а между ними, также складная, стойка с регуляторами поля и ремешком - им я привязываюсь к стойке. Ну, допустим, вырвался с этой находкой лет на пятьдесят вперед - какая разница? Все равно люди овладеют и этой, и многими другими тайнами Материи, Пространства, Гравитации, Времени. Но никакая сверхцивилизация ни на какой из планет Супергалактики не воссоздаст вот эту Поляну - с ее сложной, хрупкой, трепетной Жизнью, с ее подмаренниками, таволгами и ковылями, с ее оранжево-пестрыми шашечницами, неторопливыми пестрянками-дзигенами непередаваемо-торжественной окраски: по густо-синему с переливом фону - узор из пунцово-красных пятен… Где еще, в каком уголке Вселенной, найдется подобный вот этому лилово-голубой колокольчик, в полупрозрачных таинственных недрах которого совершают свой любовный танец две мушки-пестрокрылки, поводя прозрачными, в изящную черно-белую полоску, крыльями?

И на какой еще планете прямо на ладонь, протянутую вперед, прилетит почти ручная бабочка-голубянка лизнуть своим спиральным хоботком какого-нибудь солененького гостинца - сала, колбаски, сыру - очень уж любят они соленое! А нет так просто походить по руке, раскрываи закрывая свои атласно-серые с бирюзовым отсветом крылышки, на нижней стороне которых тончайший по цвету орнамент из круглых пятнышек-глазков?

Кадр из фильма «Шмелиные Холмы» о заказнике: как я приучил диких кузнечиков прилетать к угощению.

…Не так давно мы, люди, начали летать: сначала на воздушных шарах, затем на самолетах; сегодня мощные ракеты уж уносят нас к другим небесным телам… А завтра?

А завтра мы полетим к другим звездам почти со скоростью света, однако даже соседняя галактика - туманность Андромеды - будет еще недосягаемей.

Но Человечество - при условии, если оно заслужит звание Разумного! - разгадает многие загадки Мироздания, перешагнет и этот рубеж. Тогда станут почти мгновенно досягаемыми, близкими любые миры из уголков Вселенной, удаленных от Земли на триллионы световых лет.

Все это будет, ибо все это - дело Разума, Науки, Техники. Но не более.

Лишь вот этой Полянки может не остаться, если я - а больше положиться пока не на кого - не сумею сохранить ее для ближних и дальних потомков, с ее шашечницами, пестрянками и голубянками, с ее бронзовками и пестрокрылками, с ее колокольчиками, подмаренниками и таволгой.

А эта насекомья тайна пока не разгадана: от укола орехотворкой листа или стебля на них вырастают домики удивительных форм для личинок.

Так что же ценнее для Человечества в этот момент - заповедный насекомий уголок, или самодельный, что в рюкзаке, аппарат, развивающий зенитную тягу много меньше центнера, а горизонтальную скорость - от силы тридцать - сорок километров в секунду?

Это я к тебе обращаюсь, читатель. Только хорошо-хорошо подумай, прежде чем дать умный и серьезный ответ.

Поглядите на эти снимки. Такова эта в общем-то, нехитрая штука в рабочем и собранном виде. Гибкий тросик внутри рулевой ручки передает движение от левой рукоятки на гравитационные жалюзи. Сдвигая и раздвигая эти «надкрылья», совершаю подъем или приземление. Однажды при быстром спуске, в режиме свободного падения, левая рукоять… слетела, и быть бы мне «в лучшем мире», но я не только не разбился, а даже не почувствовал удара, лишь тьму: платформочка проделала в пашне - хорошо что не на дороге! - довольно глубокий колодец, сначала вертикальный, а затем забирающий в противосолнечную сторону. Из этого чудо-колодца я не без труда извлек и себя, и свой аппарат, конечно же, изрядно пострадавший; но больше всего хлопот доставил «колодец»: он не имел отвалов! Пришлось проявить немало изобретательности, чтобы его спешно замаскировать - видимый с дороги, он вызвал бы немало толков, а то и, чего доброго, навел бы на «виновника» каких-нибудь не в меру ретивых следопытов.

Мой гравитоплан: сложенный; готовый к работе; в начале взлета.

Два обладателя дальнедействующих волновых маяков: вилонос двоякорассеченный (Китай) и Фанеус блистающий (Патагония).

Еще один Фанеус по имени Мимас (Бразилия) - громадный жучище…

Сходные скважины - тоже без отвалов и тоже идущие в глубине вбок - образовались неожиданно 24 октября 1989 года на полях Хворостянского района Куйбышевской области - об этом подробно рассказала «Комсомольская правда» 6 декабря того же года; так что, выходит, я не одинок.

И, очень похоже, «изобретаю велосипед»…

А что, верхняя часть моего аппарата и верно «велосипедная»: правая рукоять - для горизонтально-поступательного движения, что достигается общим наклоном обеих групп «надкрыльев»-жалюзи, тоже через тросик. Развивать скорость более 25 километров в минуту я не решаюсь, предпочитая лететь раз в десять медленнее.

…Не знаю, убедил ли я тебя, читатель, что подобное в очень скором времени будет доступно практически всем, а вот Живая Природа, если ее срочно не спасем и без которой человечеству не жить - не будет доступна никому за ее полным отсутствием?

Но оставаться перед читателем полным жадиной я не хочу. И дарю исследователям другой Патент Природы, тоже связанный с Движением и Гравитацией. Физики утверждают: создание безопорного движителя невозможно. Иначе говоря, аппарат, полностью изолированный от окружающей среды, не полетит и не поедет: ни автомобиль без наружных колес, ни самолет с «зачехленными» винтом и мотором, ни ракета с «заткнутыми» дюзами. Исключение составляет лишь барон Мюнхгаузен, умудрившийся когда-то выдернуть себя за волосы из болота…

Дело было в 1981 году под Новосибирском, когда мы изучали энтомофауну люцерны - ее опылителей и вредителей. Идя по полю, я быстрыми движениями сачка как бы «косил» люцерну, затем содержимое сачка - насекомых, листья, цветы, сбитые обручем, - перевалил в темную коробку, к которой приставил стеклянную банку-морилку. Таков жестокий способ изучения видового состава насекомых на полях, иного не придумано - увы, это была моя работа, за которую я получал зарплату в Институте земледелия и химизации сельского хозяйства.

Только хотел захлопнуть крышку морилки и кинуть туда ватку с эфиром - как на свет выскочил… светлый кокончик. Он был овальным, на вид довольно плотным, непрозрачным. Не иначе кто-то из пленников случайно его вытолкнул в морилку: не может ведь сам кокон прыгать!

Но кокончик, опровергая мои сомнения, прыгнул еще раз; ударившись о стеклянную стенку, упал на дно…

Пришлось жертвовать уловом - перепуганные насекомые с явной радостью кинулись на волю. А я изолировал странный кокон и спрятал в отдельную пробирку. Дома рассмотрел его в бинокулярный микроскоп - ничего особенного, кокон как кокон; в длину миллиметра три, в ширину - миллиметр с небольшим. На ощупь стенки его были прочными - как то и быть должно.

Кокон энергично прыгал тогда, когда его освещало - или прогревало? - солнце; в тени он успокаивался. Прыжки его достигали тридцати миллиметров в длину и, что еще более замечательно - пятидесяти миллиметров в высоту! Насколько я мог уловить, кокон летел почти не кувыркаясь, плавно; впрочем, тут нужна скоростная киносъемка. Несомненно, механическое движение кокону изнутри сообщала личинка или куколка насекомого. Но как это происходило, увидеть было невозможно.

…Забегая вперед, скажу, что из кокона вышел наездник семейства ихневмонид, принадлежащий к виду Батиплектес анурус, полезный тем, что личинки его паразитируют на вредителе люцерны долгоносике-фитономусе. «Летающему» кокону полагалось в конечном итоге попасть в прохладное укрытие - в земляную трещину; в сачок же мой он угодил, наверное, во время своего странного путешествия, а именно в момент прыжка.

Долгоносик Фитономус под микроскопом (длина жучка - пять миллиметров) - тот самый, на котором (и только на котором) паразитирует странный наездничек, о котором здесь речь. Беда лишь в том, что фитономуса нещадно истребляют ядами…

Взрослый наездник Батиплектес (увеличено в 20 раз).

Все это сильно смахивало на полтергейст - необъяснимые «прыжки» бытовых предметов, уже не раз описанные в печати.

Я клал кокон на стекло и внимательно смотрел снизу: может, личинка перед прыжком как-то втягивает его низ, а потом резко отпускает? Ничего подобного - никаких вмятин, а кокон исправно и высоченно подпрыгивал, как я его ни перекатывал; было еще более замечательным, что с горизонтального и скользкого стекла он взлетал не вертикально, а наклонно! Я замерил траектории: в длину они составляли до 35, в высоту - почти 50 миллиметров, то есть кокон подлетал на высоту, в тридцать раз превышающую его толщину!

Лишить эту «летающую капсулу» опоры, чтобы она не лежала ни на чем?

(Окончание следует)***

Гребенников В. Глава 5. ПОЛЁТ.

Не отвергайте незнаемое и необъяснимое, но постарайтесь незнаемое познать, а необъяснимое объяснить, ибо это поможет вам к познанию Мудрости.

(Виктор Гребенников, изучая насекомых, получил знания, которые позволили ему создать летательный аппарат. Этот аппарат перемещался в пространстве и во времени, и был размером с небольшой дипломат).

"Все дела с гравитопланами пришлось прервать: те из физиков, кто ко мне доброжелателен, сказали, что, мол, поторопился с находкой, ибо в ней затронуты такие малоизученные свойства основ Мироздания - Материи, Пространства, Времени, - что ретивые экспериментаторы могут сейчас натворить немало бед". В.Гребенников

ДОК: Гребенников В. Глава 5. ПОЛЁТ

Balamut-Chuma

https://disk.yandex.ru/i/oA9_e_F2EsnCqQ

bchumagugl@mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/btBJ/51RCFEhsg

PDF: Мой мир. Виктор Гребенников. mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/H4nr/YuyfHXxcq

PDF: Мой мир. Виктор Гребенников. g.otkogo

https://disk.yandex.ru/i/mlUz38ohgGVAvA

[Spoiler (click to open)]#гребенников #мой #мир #полёт #гравитоплан #баламутчума

#баламутчумагребенников #баламутчумамой #баламутчумамир #баламутчумаполёт #баламутчумагравитоплан

Гребенников, полёт, мой, мир, гравитоплан, баламутчума