Гребенников В. Глава 5. ПОЛЁТ. (Продолжение)

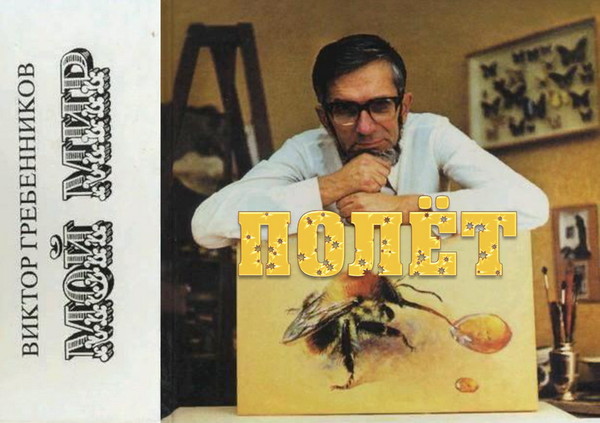

Виктор Гребенников.

Мой Мир.

Глава 5. ПОЛЕТ

(Продолжение)

Наверное, утомил я читателя всеми этими своими сотами-структурами-решетками… Для описания всех моих опытов потребовалась бы отдельная толстая книга, поэтому упомяну лишь вот что: в поле ЭПС у меня неоднократно давал сбои микрокалькулятор БЗ-18А, работавший на батарейке: то безбожно врал, то вообще не загоралось по нескольку часов его табло Воздействовал я на него осиным гнездом дополненным ЭПС от двух моих ладоней по отдельности эти структуры на ЭВМ не влияли.

Замечу, что кисти рук с их трубчатыми косточками фаланг, суставами, связками, сухожилиями, сосудами, ногтями - интенсивные излучатели ЭПС, могущие за пару метров запросто оттолкнуть соломенный или угольный индикатор моего приборчика, описанного выше. Это получается буквально у всех. Поэтому я твердо убежден, что никаких «экстрасенсов» нет, а точнее, все люди - экстрасенсы… А тех, что могут таким же вот образом, на расстоянии, двигать нетяжелые предметы по столу, удерживать их на весу в воздухе или «примагниченными» к ладони - гораздо больше, чем принято считать. Их же показывают по телевизору как некое чудо; попробуйте - и жду от вас писем!

Была такая старинная народная забава: человек сидит на стуле, а четверо его товарищей «выстраивают» над его теменем решетку из горизонтальных ладоней со слегка расставленными пальцами, сначала правые руки, выше - левые; между ладонями промежутки сантиметра по два; через десять-пятнадцать секунд все четверо, по команде, быстро вводят сложенные вместе указательный и средний пальцы под коленки и под мышки сидящему, и по команде же энергично подкидывают его вверх; время между «разборкой» решетки и подкидыванием не должно превышать двух секунд, и очень важна синхронность действий. В удачных случаях стокилограммовый дядя подлетает чуть ли не к потолку, а подкидывавшие утверждают, что он был легким как пушинка…

Как же так, спросит строгий читатель, ведь все это противоречит законам природы, и Гребенников проповедует мистику? Ничего подобного, никакой мистики, просто мы, люди, мало еще знаем о Мироздании, которое, как видим, не всегда «признает» наши, человечьи, правила, установки, приказы…

И осенила меня как-то мысль: уж очень похожи результаты моих опытов с насекомьими гнездами на сообщения людей, побывавших невдалеке от… НЛО. Вспомните и сопоставьте: временный вывод из строя электронных приборов; «фокусы» с часами - то есть со временем; невидимая упругая «преграда»; временное уменьшение веса предметов; чувство уменьшения веса человека; фосфены - цветные подвижные «картинки» в глазах; «гальванический» вкус во рту… Обо всем этом вы, несомненно, читали в «энэлошных» газетных и журнальных статьях - почти все это можно увидеть и испытать на себе в нашем Музее. Приезжайте!

Это вовсе не «микро-НЛО», а брачный полет пустынных мушек над камнем (наблюдение П. И. Мариковского).

Устройство гнезда ос Долиховеспила саксоника (обычных в Сибири) и отдельных ячеек.

Везет же некоторым! Видят и «тарелки», и многие другие НЛО, к примеру, вот такие. А вот мне «не везет», хотя наблюдаю Небо чаще и дольше многих других.

Получалось, что я стою на пороге еще одной из тайн? Именно так. И снова мне помог случай, а точнее - мои друзья-насекомые. И снова пошли бессонные ночи, неудачи, сомнения, добывание недостающих материалов, поломки, даже аварии… А посоветоваться не с кем: засмеют, если не хуже… Но смею сказать тебе, читатель: счастлив тот, у кого более-менее нормально работают глаза, голова, руки - руки должны быть мастеровыми, умелыми! - и радость Творчества, даже не завершенного успехом, поверьте мне, куда выше и ярче, чем получение диплома, медали, авторского свидетельства.

Судите об этом по отрывку из моих рабочих дневников, конечно, обработанному для этой книги и поэтому сильно упрощенному и сокращенному; фото и рисунки помогут вам в восприятии и оценке написанного.

…Знойный летний день. Дали утопают в голубовато-сиреневом мареве; над полями и перелесками - гигантский купол неба с застывшими под ним пышными облаками. Они как бы лежат на огромном прозрачном стекле, и потому все низы у них выровненные, плоские, а верхние части облаков - так ослепительно освещены солнцем, что при взгляде на них приходится прищуривать глаза.

Я лечу метрах в трехстах над землей, взяв за ориентир дальнее озеро - светлое вытянутое пятнышко в туманном мареве. Синие колки причудливых очертаний медленно уходят назад; между ними - поля: вот те, голубовато-зеленые, - это овес; белесоватые прямоугольники с каким-то необычным, дробно-мельчайшим мерцанием - гречиха; прямо подо мною - люцерновое поле, знакомая зелень которого по цвету ближе всего к художественной краске «кобальт зеленый средний»; пшеничные зеленые океаны, что справа - более плотного, как говорят художники, оттенка, и напоминают краску под названием «окись хрома». Огромная разноцветная палитра плывет и плывет назад….

Меж полей и перелесков вьются тропинки. Они сбегаются к грунтовым дорогам, а те, в свою очередь, тянутся туда, к автотрассе, пока еще невидимой отсюда из-за дымки, но я знаю, что если лететь правее озера, то она покажется: ровная-ровная светлая полоска без конца и начала, по которой движутся автомашины - крохотные коробочки, неторопливо ползущие по светлой ленте.

По солнечной лесостепи живописно распластались разновеликие плоские тени кучевых облаков, тех, что надо мною - густо-синие там, где ими закрыты перелески, а на полях - голубые разных оттенков.

Сейчас я как раз в тени такого облака; увеличиваю скорость - мне это очень легко сделать - и вылетаю из тени. Немного наклоняюсь вперед и чувствую, как оттуда, снизу, от разогретой на солнце земли и растений, тянет теплый тугой ветер, не боковой, как на земле, а непривычным образом дующий снизу вверх. Я физически ощущаю густую плотную струю, сильно пахнущую цветущей гречихой, - конечно же, эта струя запросто поднимет - даже крупную птицу, если та раскроет неподвижно свои крылья, - орел, журавль или аист.

Но меня держат в воздухе не восходящие потоки, у меня нет крыльев; в полете я опираюсь ногами на плоскую прямоугольную платформочку, чуть больше крышки стула - со стойкой и двумя рукоятками, за которые я держусь и с помощью которых управляю аппаратом.

Общий вид гравитоплана в предрабочем положении (1990 год).

Фантастика? Да как сказать… Одним словом, прерванная рукопись этой книги два года лежала без движения, потому что щедрая и древняя Природа, опять же через моих друзей-насекомых, вдруг взяла и выдала мне еще Кое-Что, сделав это, как всегда, изящно и ненавязчиво, зато быстро и убедительно. И целых два долгих года Находка не отпускала меня от себя - хотя «освоение» ее, как мне казалось, шло стремительно. Но это всегда так: когда дело интересное, новое, - время летит чуть ли не вдвое быстрее.

Светлое пятнышко степного озера уже заметно приблизилось, выросло, и за ним - шоссе с уже явственно различимыми отсюда, с высоты, коробочками автомашин. Автострада эта идет километрах в восьми от железной дороги, параллельной ей, и вон там, если хорошо приглядеться, можно увидеть опоры контактной сети и светлую насыпь железнодорожного полотна. Пора повернуть градусов на двадцать влево.

Парят белоголовые сипы. Из цикла «Воспоминания о Родине»

Меня снизу не видно, и не только из-за расстояния: даже при очень низком полете я большей частью совсем не отбрасываю тени. Но все-таки, как я после узнал, люди изредка кое-что видят на этом месте небосвода: либо светлый шар или диск, либо подобие вертикального или косого облачка с резкими краями, движущегося, по их свидетельствам, как-то «не по-облачному». Некто наблюдал «плоский непрозрачный квадрат размером с гектар» - может, это была иллюзорно увеличившаяся платформочка моего аппарата?

Большей же частью люди ничего не видят, и я пока этим доволен - мало ли чего. Тем более, что пока не установил, от чего зависит «видимость-невидимость». И поэтому сознаюсь, что старательно избегаю в этом состоянии встречаться с людьми, для чего далеко-далеко облетаю города и поселки, а дороги да тропки пересекаю на большой скорости, лишь убедившись, что на них никого нет.

В этих экскурсиях, для читателя несомненно фантастических, а для меня ставших уже почти привычными, я доверяю лишь им - изображенным на этих страницах друзьям-насекомым, и первое практическое применение этой моей последней Находки было, да и сейчас остается, энтомологическим - обследовать свои заветные уголки, запечатлеть их сверху, найти новые, неизвестные еще мне, Страны Насекомых, нуждающиеся в охране и спасении.

Увы, природа сразу поставила мне свои жесткие ограничения, как в наших пассажирских самолетах: смотреть-то смотри, а фотографировать нельзя. Так и тут, если не хуже: не закрывался затвор, а взятые с собою пленки - одна кассета в аппарате, другая в кармане - оказались сплошь и жестко засвеченными. Не получались на высоте и наброски местности: почти все время обе руки заняты, лишь одну можно на две-три секунды освободить. Так что с этим осталось почти по-прежнему: рисовать по памяти - хорошо, если это удается сделать сразу после приземления; хоть я и художник, а зрительная память у меня, сознаюсь, неважная…

Полет этот совсем не похож на то, что мы испытываем во сне - именно с такого сна я когда-то начинал эту книгу. И это не столь удовольствие, как работа, порою очень трудная и небезопасная: приходится не парить, а стоять; вечно заняты руки; в нескольких сантиметрах от тебя - граница, разделяющая «это» пространство от «того», внешнего, граница невидимая, но очень коварная; все это пока что достаточно неказисто, и мое творение отдаленно напоминает разве что… больничные весы. Но ведь это начало!

Кстати, кроме фотоаппарата у меня порой очень сильно барахлили часы, и, возможно, календарь: спускаясь, скажем, на знакомую поляну, я заставал ее, правда изредка, немного не соответствующей сезону, с «отклонением» примерно до недели в ту или иную сторону, а свериться здесь было не по чему. Так что перемещаться удается не только в пространстве, а - вроде бы! - и во времени. Утверждать последнее со стопроцентной гарантией не могу, кроме, разве, того, что в полете - особенно в начале - сильно врут часы: поочередно то спешат, то отстают, но к концу экскурсии оказываются идущими точно секунда в секунду. Вот почему я во время таких путешествий сторонюсь людей: если тут задействовано, вместе с гравитацией, и Время, то вдруг произойдет нарушение неведомых мне следственно-причинных связей, и кто-то из нас пострадает?

Опасения эти у меня вот от чего: взятые «там» насекомые из пробирок, коробок и других вместилищ… исчезают, большей частью, бесследно; один раз пробирку в кармане изломало в мелкие осколки, в другой раз в стекле получилась овальная дырка с коричневыми, как бы «хитиновыми» краями - вы видите ее на снимке;

неоднократно я чувствовал сквозь ткань кармана подобие короткого не то жжения, не то электроудара - наверное, в момент «исчезновения» пленника. И лишь один раз обнаружил в пробирке взятое мною насекомое, но это был не взрослый ихневмоновый наездник с белыми колечками по усам, а его… куколка - то есть предшествующая стадия. Она была жива: тронешь - шевелит брюшком. К великому моему огорчению, через неделю она погибла и засохла.

Лучше всего летается - пишу без кавычек! - в летние ясные дни. В дождливую погоду это сильно затруднено, и почему-то совсем не получается зимой. Но не потому, что холодно, я мог бы соответственно усовершенствовать свой аппарат или сделать другой, но зимние полеты мне, энтомологу, просто не нужны.

Как и почему я пришел к этой находке? Летом 1988 года, разглядывая в микроскоп хитиновые покровы насекомых, перистые их усики, тончайшие по структуре чешуйки бабочкиных крыльев, ажурные с радужным переливом крылья златоглазок и прочие Патенты Природы, я заинтересовался необыкновенно ритмичной микроструктурой одной из довольно крупных насекомьих деталей. Это была чрезвычайно упорядоченная, будто выштампованная на каком-то сложном автомате по специальным чертежам и расчетам, композиция. На мой взгляд, эта ни с чем не сравнимая ячеистость явно не требовалась ни для прочности этой детали, ни для ее украшения.

Чешуйки с крыльев бабочек при различном увеличении. В центре - золотая растительная моль из семейства Микроптеригид.

Ничего такого, даже отдаленно напоминающего этот непривычный удивительный микроузор, я не наблюдал ни у других насекомых, ни в остальной природе, ни в технике или искусстве; оттого, что он объемно многомерен, повторить его на плоском рисунке или фото мне до сих пор не удалось. Зачем насекомому такое? Тем более структура эта - низ надкрыльев - почти всегда у него спрятана от других глаз, кроме как в полете, когда ее никто и не разглядит.

Эти странные, необыкновенно тонкие и сложные приборы и устройства у насекомых предназначены не только для осязания, обоняния, зрения, звучания, но и принимают или образуют электронные волны, а некоторые - противодействуют земному притяжению. Снято через электронный микроскоп.

Я заподозрил: никак это волновой маяк, обладающий «моим» эффектом многополостных структур? В то поистине счастливое лето насекомых этого вида было очень много, и я ловил их вечерами на свет; ни «до», ни «после» я не наблюдал не только такой их массовости, но и единичных особей.

Положил на микроскопный столик эту небольшую вогнутую хитиновую пластинку, чтобы еще раз рассмотреть ее странно-звездчатые ячейки при сильном увеличении. Полюбовался очередным шедевром Природы-ювелира, и почти безо всякой цели положил было на нее пинцетом другую точно такую же пластинку с этими необыкновенными ячейками на одной из ее сторон.

Но не тут-то было: деталька вырвалась из пинцета, повисела пару секунд в воздухе над той, что на столике микроскопа, немного повернулась по часовой стрелке, съехала - по воздуху! - вправо, повернулась против часовой стрелки, качнулась, и лишь тогда быстро и резко упала на стол.

Что я пережил в тот миг - читатель может лишь представить…

Придя в себя, я связал несколько панелей проволочкой; это давалось не без труда, и то лишь когда я взял их вертикально. Получился такой многослойный «хитиноблок». Положил его на стол. На него не мог упасть даже такой сравнительно тяжелый предмет, как большая канцелярская кнопка: что-то как бы отбивало ее вверх, а затем в сторону. Я прикрепил кнопку сверху к «блоку» - и тут начались столь несообразные, невероятные вещи (в частности, на какие-то мгновения кнопка начисто исчезла из вида!), что я понял: никакой это не маяк, а совсем-совсем Другое.

И опять у меня захватило дух, и опять от волнения все предметы вокруг меня поплыли как в тумане; но я, хоть с трудом, все-таки взял себя в руки, и часа через два смог продолжить работу…

Вот с этого случая, собственно, все и началось.

Многое, разумеется, еще нужно переосмыслить, проверить, испытать. Я, конечно же, расскажу читателю и о «тонкостях» работы моего аппарата, и о принципах его движения, расстояниях, высотах, скоростях, об экипировке и обо всем остальном - но это будет уже в следующей моей книге.

…Весьма неудачный, крайне рискованный полет я совершил в ночь с 17 на 18 марта 1990 года, не дождавшись сезона и поленившись отъехать в безлюдную местность. А ночь - я уже хорошо знал - самое рискованное время суток для этой работы.

Неудачи начались еще до взлета: блок-панели правой части несущей платформы заедало, что следовало немедленно устранить, но я этого не сделал. Поднимался прямо с улицы нашего ВАСХНИЛ-городка, опрометчиво полагая, что во втором часу ночи все спят и меня никто не видит. Подъем начался вроде бы нормально, но через несколько секунд, когда дома с редкими светящимися окнами ушли вниз и я был метрах в ста над землей, - почувствовал себя дурно, как перед обмороком. Тут опуститься бы, но я этого не сделал, и зря, так как какая-то мощная сила как бы вырвала у меня управление движением и тяжестью - и неумолимо потащила в сторону города.

Влекомый этой неожиданной, не поддающейся управлению силой, я пересек второй круг девятиэтажек жилой зоны городка (они расположены двумя огромными - по километру в диаметре - кругами, внутри которых пятиэтажки, в том числе и наша), перелетел заснеженное неширокое поле, наискосок пересек шоссе Новосибирск - Академгородок, Северо-Чемской жилмассив… На меня надвигалась - и надвигалась быстро - темная громада Новосибирска, и вот уже почти рядом несколько «букетов» заводских высоченных труб, многие из которых, хорошо помню, медленно и густо дымили: работала ночная смена… Нужно было что-то срочно предпринимать.

С величайшим трудом овладев ситуацией, я сумел с грехом пополам сделать аварийную перенастройку блок-панелей. Горизонтальное движение стало замедляться, но тут мне снова стало худо, что в полете совершенно недопустимо. Лишь с четвертого раза удалось погасить горизонтальное движение и зависнуть над Затулинкой - заводским Кировским районом города. Зловещие трубы продолжали безмолвно и круто дымить совсем близко подо мною. Отдохнув несколько минут - если можно назвать отдыхом странное висение над освещенным забором какого-то завода, рядом с которым сразу начинались жилые кварталы, и с облегчением убедившись, что «злая сила» исчезла, я заскользил обратно, но не в сторону нашего ВАСХНИЛ-городка, а правее, к Толмачеву - запутать след на тот случай, если кто меня заметил. И примерно на полпути к этому аэропорту, над какими-то темными ночными полями, где явно не было ни души, круто повернул домой…

Возможно, именно таким виделся с земли взлет моего гравитоплана…

… а зависание его над заводами Затулинки - вот таким. Однако «очевидцы» сообщали о чем-то совсем-совсем другом…

На следующий день, естественно, я не мог подняться с постели. Новости, сообщения по телевидению и в газетах, были для меня более чем тревожными. Заголовки «НЛО над Затулинкой», «Снова пришельцы?» явно говорили о том, что мой полет засекли. Но как! Одни воспринимали «феномен» как светящиеся шары или диски, причем многие почему-то «видели» не один шар, а… два! Поневоле скажешь: у страха глаза велики. Другие утверждали, что летела «настоящая тарелка» с иллюминаторами и лучами…

Не исключаю и того, что некоторые затулинцы видели отнюдь не мои почти аварийные эволюции, а что-то другое, не имеющее отношения к ним. Тем более, что март 1990-го был чрезвычайно «урожайным» на НЛО и в Сибири, и под Нальчиком, и, особенно, в Бельгии, где ночью 31 марта, как сообщала газета «Правда», инженер Марсель Альферлан, схватив видеокамеру и взбежав на крышу дома, отснял двухминутный фильм о полете одного из огромных «инопланетных» треугольников-гравитопланов, которые, по авторитетному заключению бельгийских ученых, не что иное, как «материальные объекты, причем с такими возможностями, которые пока не в состоянии создать никакая цивилизация».

Так уж и «никакая», господа бельгийские ученые? Что касается меня, то берусь предположить, что гравитационные платформы-фильтры (или, как я их зову короче - блок-панели) этих аппаратов в натуре были относительно небольшими, треугольной формы, и сработаны у нас на Земле, но на более солидной и серьезной базе, чем мой почти наполовину деревянный аппарат. Я сразу хотел сделать платформочку его именно треугольной - она гораздо эффективней и надежней, - но отошел от этой формы в пользу четырехугольной потому, что ее проще складывать, и, сложенная, она напоминает чемоданчик, этюдник или «дипломат», который можно декорировать так, что не возникает и малейших подозрений. Я, разумеется, выбрал «этюдник»…

К событиям же в Бельгии и под Нальчиком я вовсе не причастен. Тем более что использую свою находку, как может вам показаться, до глупости нерационально - всего лишь для посещения своих «энтомопарков»…

Нет, это не инопланетянин, а обычный житель Земли - сенокосец, длинноногий родственник пауков. Какие оригинальные у него «манипуляторы», «смотровая башня», гидравлическая система сгибания конечностей… Сенокосцы - не хищники, питаются разными гнилушками.

Ритмично расположенные на голове мухи-тахины щетинки тоже «биолокатор», необходимый для розыска насекомого, на которое тахина отложит яички.

А их, моих детищ, как я считаю, куда более важных, чем любые технические находки, - у меня на сегодняшний день одиннадцать: восемь в Омской области, одно в Воронежской, два в Новосибирской; было их здесь, под Новосибирском, шесть, созданных, вернее, спасенных, руками моими и моей семьи, - но не любят тут это дело - ни у нас в сельхозакадемии (по-прежнему «жмут» на химию), ни в обществе охраны природы, ни в Комитете по охране природы, которые, как я ни просил, не захотели помочь в спасении уничтоженных злыми или недалекими людьми этих маленьких насекомьих заказников и заповедничков.

И я продолжаю свой путь под полуденными величаво-пышными облаками туда, на запад, и уходят, уходят назад прямоугольники разноцветных полей, перелески причудливых очертаний, и синие тени от этих облаков тоже убегают назад подо мною.

Скорость полета довольно велика - но не свистит в ушах моих ветер: силовая защита платформы с блок-панелями «вырезала» из пространства расходящийся кверху невидимый столб или луч, отсекающий притяжение платформы к Земле, - но не меня и не воздух, что внутри этого столба над нею; все это, как я думаю, при полете как бы раздвигает пространство, а сзади меня снова смыкает его, захлопывает. Именно в этом, наверное, причина невидимости аппарата «с седоком», а точнее «стояком», или частично искаженной видимости, как у меня было недавно над новосибирской Затулинкой. Но защита от притяжения регулируемая, хотя и неполная: подашь вперед голову, и уже ощущаются как бы завихрения от встречного ветра, явственно пахнущего то донником, то гречихой, то многоцветьем луговых сибирских трав.

При наблюдении снизу аппарат либо не виден: лучи искривляясь огибают его (а), либо видится сильно искажённым, в виде плазмоида - диска или шара (б). Схема сильно упрощена.

Исилькуль с громадой элеватора у железной дороги я оставляю далеко слева и иду постепенно на снижение над автотрассой, хорошенько убедившись, что сейчас я невидим и для водителей, и для пассажиров, и для работающих в поле: от меня и платформы нет на земле тени (впрочем, изредка тень неожиданно появляется); вот на опушке колка трое ребят собирают ягоды - снижаюсь до бреющего полета, замедляю скорость, пролетаю рядом с ними.

Нормально, никакой реакции - стало быть, ни меня, ни тени не видно. Ну и, конечно, не слышно: при таком принципе движения - в «раздвигаемом пространстве» - аппарат не издаст даже малейшего звука, так как даже трения о воздух здесь фактически не происходит.

Путь мой был долгим - не менее сорока минут от Новосибирска. Устали руки, которые не оторвешь от регуляторов, устали ноги и туловище - приходится стоять чуть ли не по стойке «смирно» на этой маленькой платформочке, к вертикальной колонке которой я привязан… ремнем. А быстрее перемещаться я хоть и могу, но опасаюсь: моя «техника», изготовленная полукустарно, пока еще слишком миниатюрна и непрочна.

Снова вверх и снова прямо; и вот показались знакомые ориентиры: перекресток дорог, пассажирский павильончик справа от шоссе; еще пяток километров - и, наконец-то, оранжевые столбики ограды Заказника, которому исполнилось - надо ведь подумать! - двадцать лет.

Заказник - северная опушка, 1991 год. За оградой пышно цветут некошеные луговые травы. А в глубине этого вот леса - место взлетов-посадок моего гравитоплана.

Обитатели Заказника - хищная муха зеленушка и голубянка.

Сколько раз я спасал это первое свое детище от невзгод и бюрократов, от самолетов с химикатами (было и такое!), от пожара, от многих других злодейств. И Страна Насекомых эта - жива, процветает! Снижаясь и тормозя, а это делается взаимосмещением жалюзи-фильтров, что под доскою платформы, я вижу уже пышные заросли морковников, различаю светлые шапки их соцветий, похожих на ажурные шары, конечно же, усыпанные насекомыми, - и невероятная радость охватывает душу, напрочь снимая усталость: а ведь спас я этот кусочек Земли, пусть небольшой, меньше семи гектаров - и целых двадцать лет тут не ездят, не косят, не пасут скот, и почвенный слой поднялся местами до четырнадцати сантиметров, и появились не только давно вымершие в этих краях виды насекомых, но и такие исчезнувшие в районе травы, как ковыли редких видов, скорцонера пурпурная, крупные цветки которой по утрам пахнут шоколадом, и многие другие растения.

(Продолжение следует)***

Гребенников В. Глава 5. ПОЛЁТ.

Не отвергайте незнаемое и необъяснимое, но постарайтесь незнаемое познать, а необъяснимое объяснить, ибо это поможет вам к познанию Мудрости.

(Виктор Гребенников, изучая насекомых, получил знания, которые позволили ему создать летательный аппарат. Этот аппарат перемещался в пространстве и во времени, и был размером с небольшой дипломат).

"Все дела с гравитопланами пришлось прервать: те из физиков, кто ко мне доброжелателен, сказали, что, мол, поторопился с находкой, ибо в ней затронуты такие малоизученные свойства основ Мироздания - Материи, Пространства, Времени, - что ретивые экспериментаторы могут сейчас натворить немало бед". В.Гребенников

ДОК: Гребенников В. Глава 5. ПОЛЁТ

Balamut-Chuma

https://disk.yandex.ru/i/oA9_e_F2EsnCqQ

bchumagugl@mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/btBJ/51RCFEhsg

PDF: Мой мир. Виктор Гребенников. mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/H4nr/YuyfHXxcq

PDF: Мой мир. Виктор Гребенников. g.otkogo

https://disk.yandex.ru/i/mlUz38ohgGVAvA

[Spoiler (click to open)]#гребенников #мой #мир #полёт #гравитоплан #баламутчума

#баламутчумагребенников #баламутчумамой #баламутчумамир #баламутчумаполёт #баламутчумагравитоплан

Гребенников, полёт, мой, мир, гравитоплан, баламутчума