Поездка по Русскому Северу летом 2022г. Часть XXIII. Ножками по Соловецкому Кремлю. Топа-топа.

Основную историческую и архитектурную справку я привёл раньше, так что сейчас постараюсь изложить свои впечатления, но если собьюсь на «учёные речи» - не обессудьте.

Когда-то давно учительница географии сказала нашему стаду охламонов, по недоразумению именуемую классом: «Географию надо изучать пятками». С тех пор я множество раз убедился в вашей правоте, Августа Андреевна! Ну и взял себе это за привычку. И круг общения у меня такой же. Но к делу!

За пять минут до срока мы вяло подтянулись к крыльцу Культурного центра - лавочка, солнышко и морской бриз сделали своё чёрное дело. Мы расслабились до полного неприличия. Однако, это состояние из нас быстро и качественно выбили.

Сначала на крыльце появилась сухощавая дама приятной наружности, но столь пышущая энергией, что невольно вспомнилось: «... слона на скаку остановят и хобот ему отровут». Довольно музыкальным и хорошо поставленным голосом, правда, по силе не уступающим туманному ревуну, дама выкрикнула время начала экскурсии и велела собраться. Сказано это было так, что мы с Павлом Валерьевичем неосознанно обозначили фланг строя. Примерно половина мужской части экскурсионной группы, так же на рефлексах, разбилась по ранжиру и пристроилась к нам. Женская часть, опасливо косясь на неадекватно ведущих себя мужчин, сбилась в стайку. Приятная дама удовлетворённо хмыкнула и представила нам нашего экскурсовода - молодого человека в джинсах, белоснежной рубашке с тростью и совершенно ассирийской бородой. Он уведомил нас, что его зовут Иннокентий, он студент истфака Архангельского госуниверситета и что экскурсовод экспонатом не является и фотографировать его не надо, экскурсия продлится 3 часа и вопросы задавать не только можно, но и всячески приветствуется. После чего, не смотря на трость и сильную хромоту, бодро и резво зашагал мимо Корожной башни к Святым вратам. Так началась наша экскурсия.

Путь нашей экскурсии.

Группа поскакала за ним, что оказалось непросто.

Корожная башня и вид от неё на Кремль. Отсюда началась наша экскурсия.

Вдруг наш экскурсовод резко остановился и представил нам Сельдяные ворота - через них в монастырь доставляли рыбу.

Сельдяные ворота.

- Ортопед, помни - погибель твоя из сортира придёт! - вспомнил я фильм «Братва и Кольцо». Надеюсь, в пол голоса.

Павел Валерьевич прыснул. В принципе, моя ассоциация была не слишком далека от истины - вонища в воротах, по крайней мере во время приёма улова, должна была стоять эпическая.

А мы двинулись к Святым Вратам - парадному входу в монастырь.

Святые Врата.

Их обратная сторона.

На мой взгляд, Святые Врата, сами по себе очень интересные, смотрятся на общем фоне крепостных стен, не то чтобы, как седло на корове, но из строгого и сурового стиля выбиваются. Однако, монахи в своё время посчитали иначе. А мы прошли воротами и оказались во дворе.

Колокольня, церковь св. Николая Чудотворца, Спасо-Преображенский собор.

Наш экскурсовод на фоне колокола "Благовестник" и Спасо-Преображенского собора.

Колокол Благовестник подарен монастырю императорм Александром II в честь чуда - по мнению тогдашнего архимандрита, колокольный звон и крестный ход отогнал англичан от Соловков в Крымскую войну. А мне почему-то кажется, что артиллеристы...

Колокол Благовестник.

Сняли его в 1923 году, но на переплавку от чего-то не пустили. Сейчас тоже поднимать на колокольню не стали, а оставили памятником. Подозреваю потому, что на нём есть изображение патриарха Никона, причём, с нимбом святого. А Никона на Соловках заслуженно не любят...

Крыльцо Трапезной

Вид на монастырский двор.

Стенд, рассказывающий о подъёме колоколов на колокольню.

А потом нас повели к Трапезной Успенской церкви, и завели в кованную железную дверь.

Вот в эту.

Мы оказались в довольно просторном помещении - вся группа влезла. И тут наш экскурсовод ехидным тоном задал вопрос, мол, угадайте товарищи-граждане, где вы находитесь. Экскурсанты нагенерили массу вариантов, но ни один не оказался верным.

- Мы в печи, - ошарашил нас экскурсовод.

Мда, неожиданно... А ведь я должен был вспомнить о стенных печах - печурах. Дайте мне пепла - я посыплю им голову!

Внутри печи. Фотография не моя - в приступе самобичевания я забыл сфотографировать и пришлось ограбить интернет. Кстати, при нас печь уже была побелена изнутри - она больше не используется. Применяются более экономичные стенные печи, устроенные в 19 веке. До сих пор, ибо ничего лучше не придумали.

Наш экскурсовод очень доступно и интересно рассказал о системе отопления зданий монастыря. Очень грамотно сделано. Если правда, что древнейшие здания построены по проектам игумена Филиппа (Колычева), то Малюта Скуратов удушил в подвале Отроч Монастыря в Твери русского Леонардо...

Да, интересный факт - монахи лес на дрова не рубят и не рубили. Отапливаются плавником, благо его много прибивает к берегам островов.

Разрез Успенской церкви. Печь внизу - на подклете. От печей в стенах и перекрытиях расходятся дымовые каналы для отопления, часть которых ещё использовалась для копчения, для чего были устроены специальные коптильные камеры.

и отправились в Трапезную палату Успенской церкви, откуда по галерее должны были перейти в Спасо-Преображенский собор.

Памятная табличка.

Крыльцо.

Крытая галерея, соединяющая Спасо-Преображенский собор, Никольскую и Успенскую церкви.

Вид на Успенскую церковь с галереи.

Протесное окно.

Вид на археологический дворик (Подземные Соловки), Успенскую башню и море.

Трапезная.

Центральная колонна Трапезной палаты. Она держит почти 500 кв.м. сводов. Браво, игумен Филипп - вы были гениальным инженером!

Сказать, что я обалдел - ничего не сказать. Перед гением коллег, сумевших 500 лет назад построить ТАКОЕ, можно только снять шляпу и застыть в немом восхищении.

Вид с галереи на внутренний дворик.

Сени Спасо-Преображенского собора.

Ещё сени.

И вот мы попали в сам собор. Это грандиозно! Подавляюще даже!. Как я ни пыжился, но охватить всё пространство собора просто не смог - оно огромно!

Вид от входа на иконостас.

Иконостас

Своды

Наш экскурсовод на фоне иконостаса.

Ещё.

Паникадело.

Детали паникадила.

Ещё иконостас.

И тут мой взгляд натолкнулся на Царские врата иконостаса.

Рука дрогнула и от потрясения и горизонт уехал совсем - так и оставлю, ибо хорошо передаёт моё эмоциональное состояние.

«Вот так и сходят с ума», - мелькнула шальная мысль. - «Буддийские мотивы и арабские узоры в цитадели православия. Приплыли! Сгинь, нечистый!». Я помотал головой и присмотрелся. Морок не развеялся.

- Боярин, ты это видишь? - я ткнул Павла Валерьевича локтём и указал на Царские врата.

- Блин, буддизм какой-то, - Павел, в свою очередь, помотал головой и поймал за руку дочь. - Насть, это буддизм или нам с Денисом Евгеньевичем кажется?

- Не, не кажется, - Настя озадаченно уставилась на резьбу.

Я вспомнил о просьбе экскурсовода задавать вопросы сразу и осведомился:

- Иннокентий, скажите пожалуйста, а как в резьбе и композиции Царских врат вдруг оказались явно читаемые буддийские, индуистские и арабские мотивы? Да и в декоре всего иконостаса тоже? Что за бахаизм в натуре? И как оно здесь - в цитадели Святой Кафолической Апостольской Церкви, именуемой для краткости Православной? Откуда, Рерих их побери?

- Проект иконостаса разработан академиком Журиным в 2001 году, - с трудом скрывая улыбку, заявил мне экскурсовод. - Проект был одобрен искусствоведческой комиссией Московской Патриархии и в 2002 году установлен здесь.

- И резьбу тоже одобрили? - пролепетал я.

- И резьбу. Наверное, в комиссии тоже любили Рериха, - подмигнул мне Иннокентий.

- Последние времена настают! - только и смог сказать я.

- Полностью с вами согласен, - кивнул экскурсовод. И экскурсия пошла своим чередом.

Иконостас целиком. Склейка найдена в интернете - в храме так одним кадром не снять.

Окна, двери, своды.

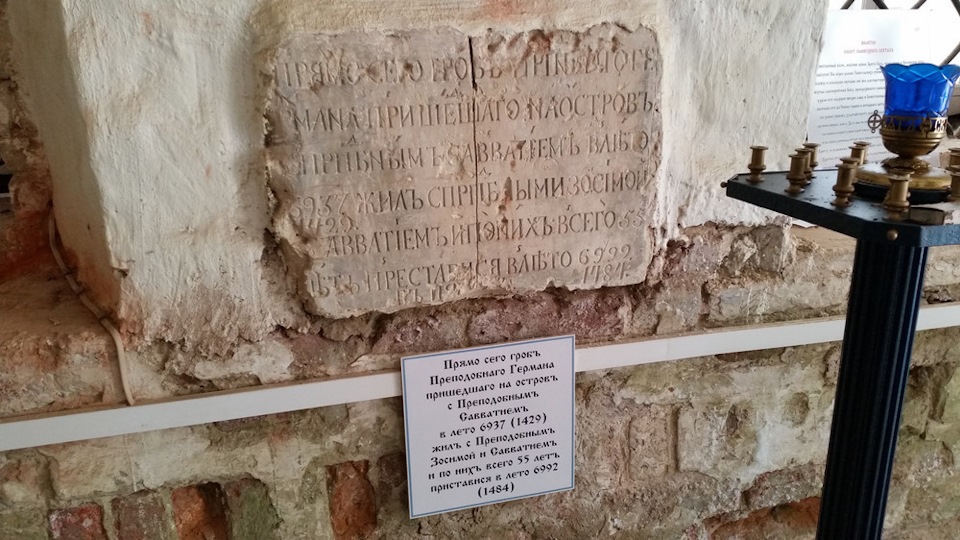

А мы двинулись на выход. Мельком подивились на церковь преподобного Германа

Церковь преподобного Германа.

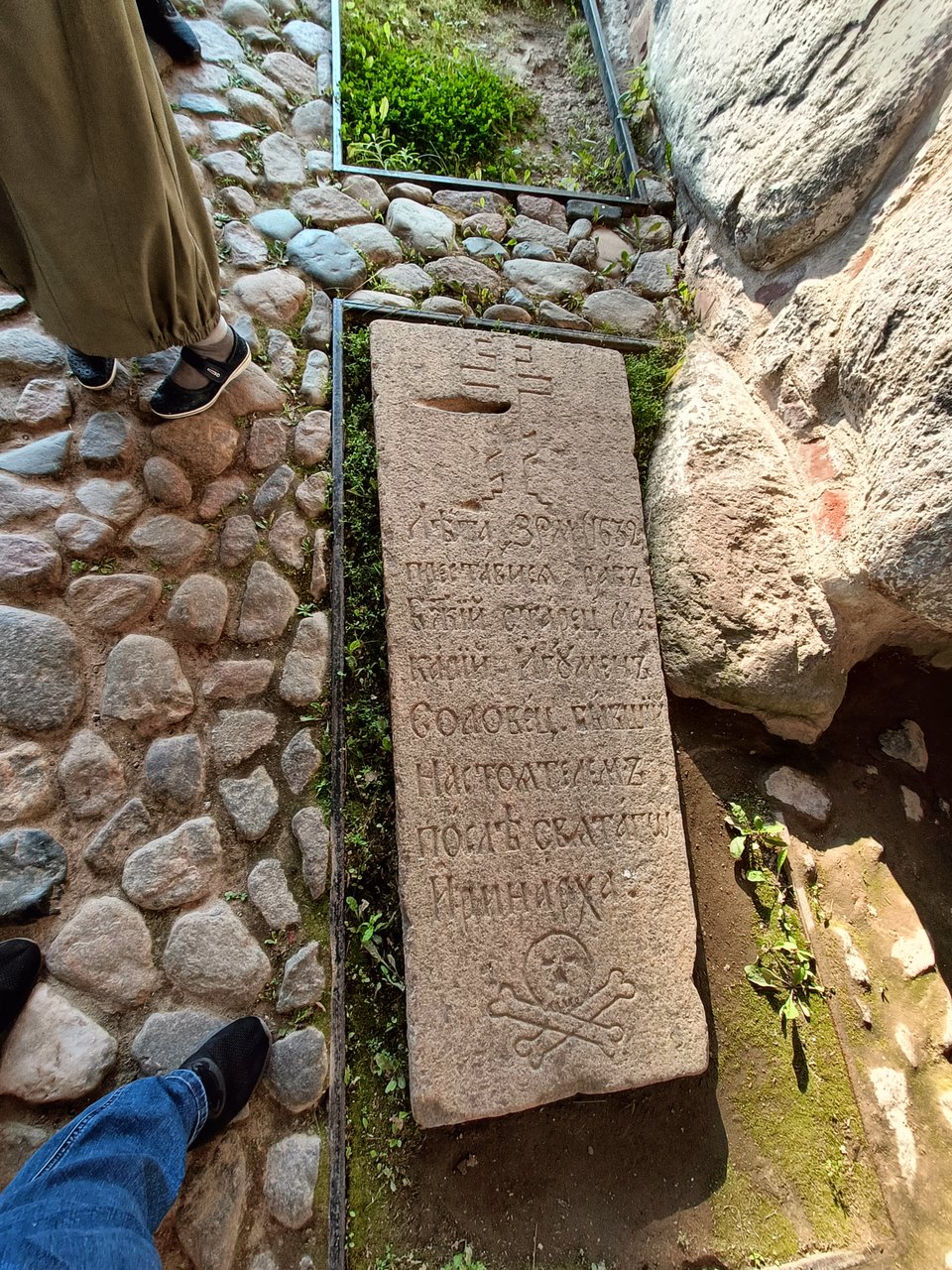

Заглянули в Некрополь. Я, право, невеликий любитель кладбищ и потому особо не всматривался и не вчитывался.

Уяснил только, что тут лежат, в основном, миряне, много сделавшие для монастыря и П. И. Канышевский - последний кошевой атаман Запорожской Сечи, содержавшийся в монастырской тюрьме, где и помер в возрасте 103 лет.

Потом мы прошли по двору.

Надвратная Благовещенскую церковь

Зашли в надвратную Благовещенскую церковь.

И пошли к Келейным корпусам.

Красные следы на фасаде - места примыкания деревянных переходных галерей, которые собираются восстановить, а двор засадить деревьями, как было до Революции.

Какие окошечки! Какие сухарики!

Где и ознакомились с монашеским бытом.

Прихожая келейного бокса с общей на 2 кельи печью. В таком блоке в 2 кельях обитало от 4 до 8 монахов.

Интерьер одной кельи.

И другой.

Прямо скажем - не Хилтон. Но люди, тут обитавшие, знали на что шли.

Потом мы вернулись к Спасо-Преображенскому собору.

Боковой фасад Спасо-Преображенского собора. На самом деле здесь мы уже возвращаемся после окончания экскурсии, но очень мне эта фотография нравится. И именно тут мне пришло в голову сравнение с лондонским Тауэром.

И отправились в Троицкий собор.

Троицкий Зосимо-Савватиевский собор.

И его интерьеры.

Потом через Архангельские ворота вышли наружу и обошли Кремль кругом,

Архангельская башня и Архангельские ворота.

Белая башня и Сушило

Квасоваренная башня и поваренные ворота.

"Кормушка" на створке ворот (створка лежит на боку, прислонённая к стене)

Квасоваренные ворота

зашли обратно через Никольские ворота,

Никольская башня и Никольские ворота.

Ров, контрэскарп и Корожная башня.

полюбовались на солнечные часы,

Солнечные часы

и отправились знакомиться с монастырской тюрьмой. А так же с боевой башней, боевым ходом стены и монастырскими службами (сушилом, мельницей и прачечной). Но об этом в следующей части.