Пропаганда и поиски свободыКак изменилась советская фотография за 50 лет (1 часть)

В Центре фотографии имени братьев Люмьер (Москва) проходит выставка «Советское фото», посвященная одноименному журналу. Журнал «фоторепортажа и фотолюбительства», выходивший с 1926-го по 1997-й, печатал работы всех значимых фотографов, публиковал дискуссии о роли фотографии и пытался фиксировать, как и что меняется в способах съемки и жанрах. «Медуза» отобрала самые интересные для истории советской фотографии снимки и попросила кураторов выставки Яну Искаковуи Екатерину Зуеву рассказать о них.

Техника решает все. Первомай. 1930-еФото: Борис Игнатович / Центр фотографии имени братьев Люмьер

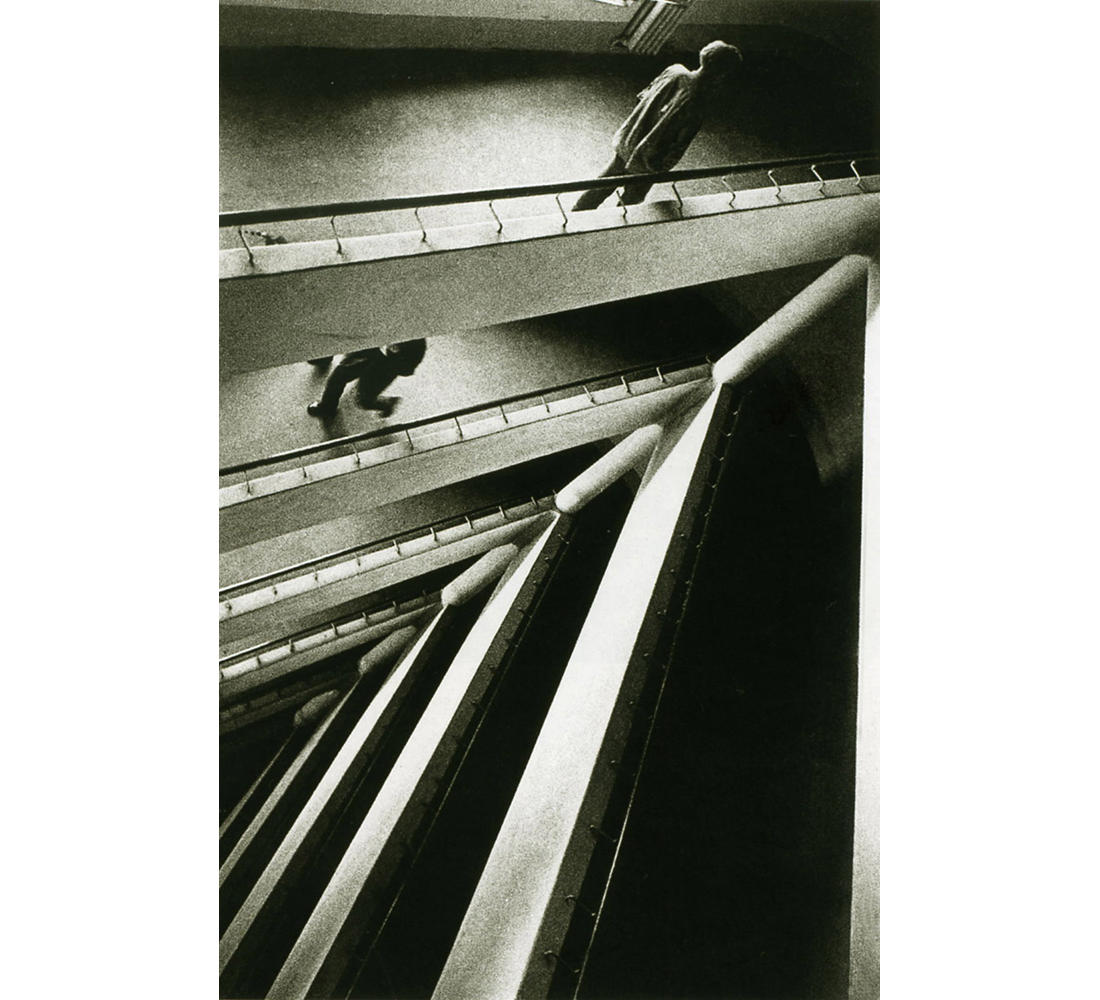

«Косина», «разгон по углам», «упаковка», диагональная композиция, ракурс, смелое кадрирование - это приемы знаменитой группы «Октябрь», творческого объединения левых фотографов, работавших по принципу «новое время требует новых форм». В состав «Октября», образованного в 1928 году Александром Родченко, входили фотографы Борис Игнатович, Дмитрий Дебабов, Борис Кудояров, Елизар Лангман и другие. Участники объединения пытались полностью обновить язык фотографии, но их формальное новаторство жестко критиковалось коллегами по цеху (например, Российским объединением пролетарских фотографов), а позднее и властью - за отсутствие интереса к человеку, абстрагирование от реальности и контекста, «формалисткое трюкачество» - выдвижение формы на первый план и замену ею «истинного содержания».

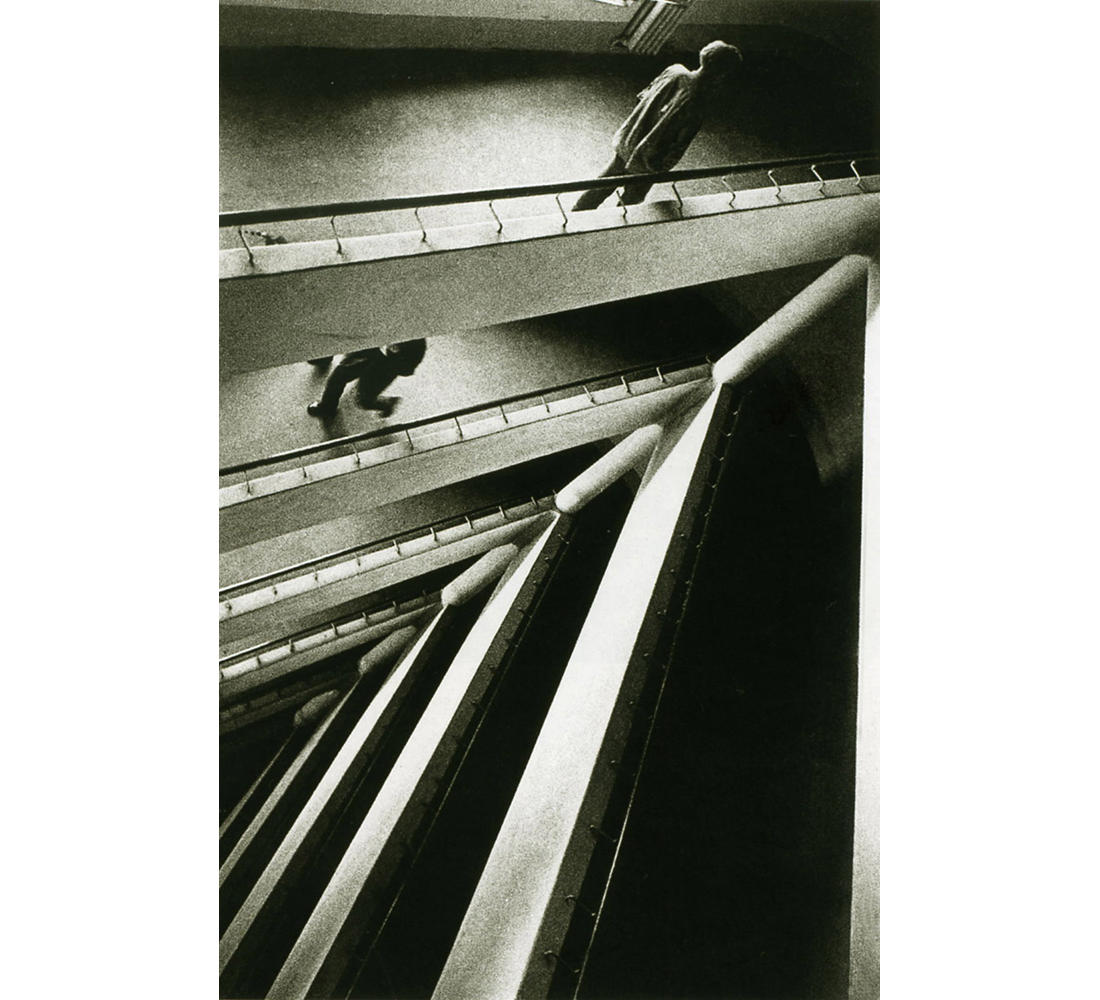

Лестница в общежитии. 1929-йФото: Борис Игнатович / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Полемика вокруг творчества группы «Октябрь» и РОПФа положила начало политизированному взгляду на фотографию. Постановление 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» стало поворотным пунктом как в практике, так и в теории фоторепортажа. Крайности оценок, поспешное приклеивание ярлыков - все это было признано ошибками критики. Российское общество пролетарских фотографов, группа «Октябрь» и все иные художественные объединения были распущены. После 1932 года основные позиции в фоторепортаже окончательно закрепил за собой метод социалистического реализма.

Молодость. Водная станция «Динамо». 1937-йФото: Борис Игнатович / Центр фотографии имени братьев Люмьер

На примере этой работы Бориса Игнатовича видно, как проходило «перестраивание» левых фотографов, движение их творчества в сторону социалистического реализма. Принципы соцреализма, сформулированные на первом съезде советских писателей в 1934 году, требовали от писателя, а затем и от художника и фотографа «правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии». По сути дела, соцреализм подразумевал, что фотография должна быть больше, чем изображение реальности - изображением мечты, символом, коммунистическим образом, к которому реальность стремится. Игнатович здесь не прибегает к ракурсам, смене точки зрения, сложной композиции. Изображение в данном случае условно, это символ молодости и красоты советского человека, оно крайне иконографично. Об этом говорит и собирательное название работы, отстраненность персонажей (как пишут исследователи творчества Игнатовича, не исключено, что молодые люди были даже не знакомы друг с другом).

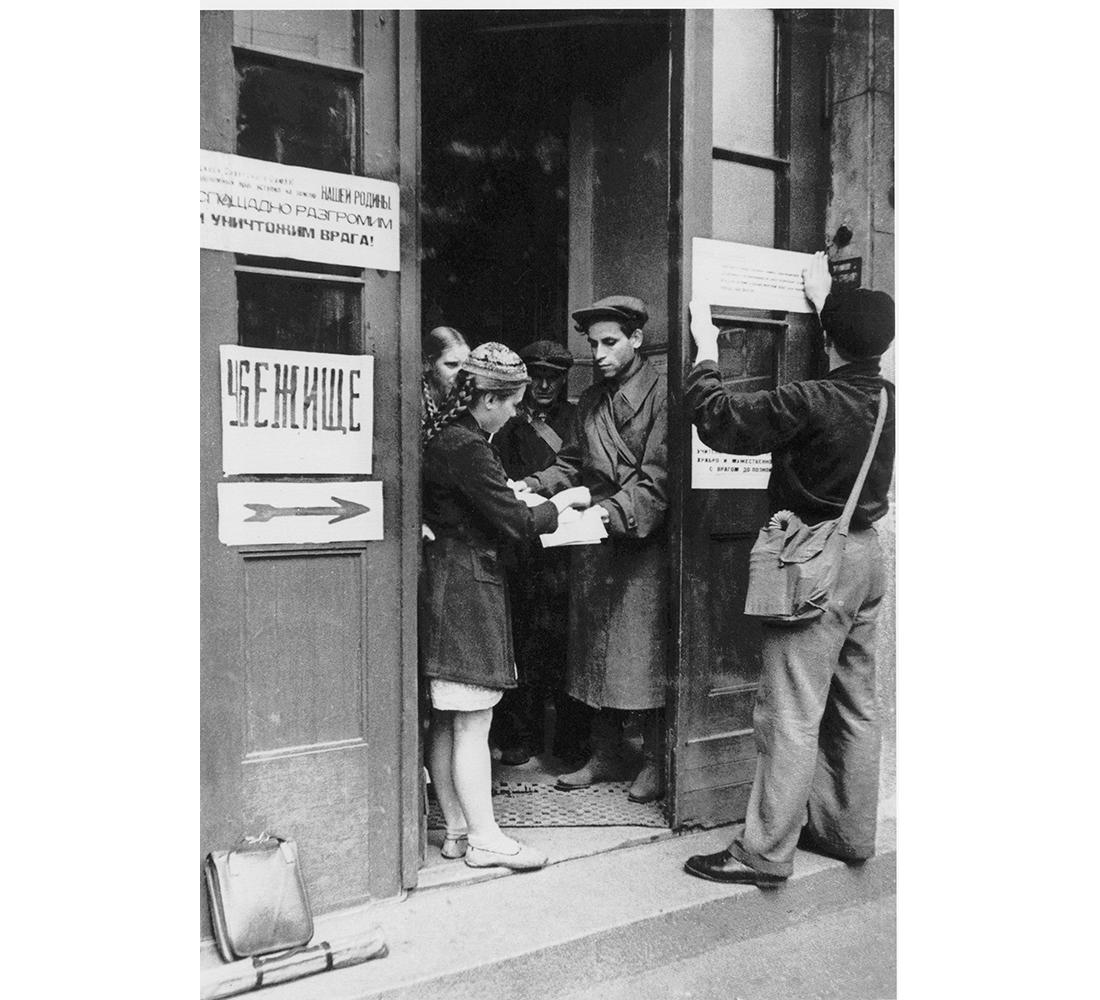

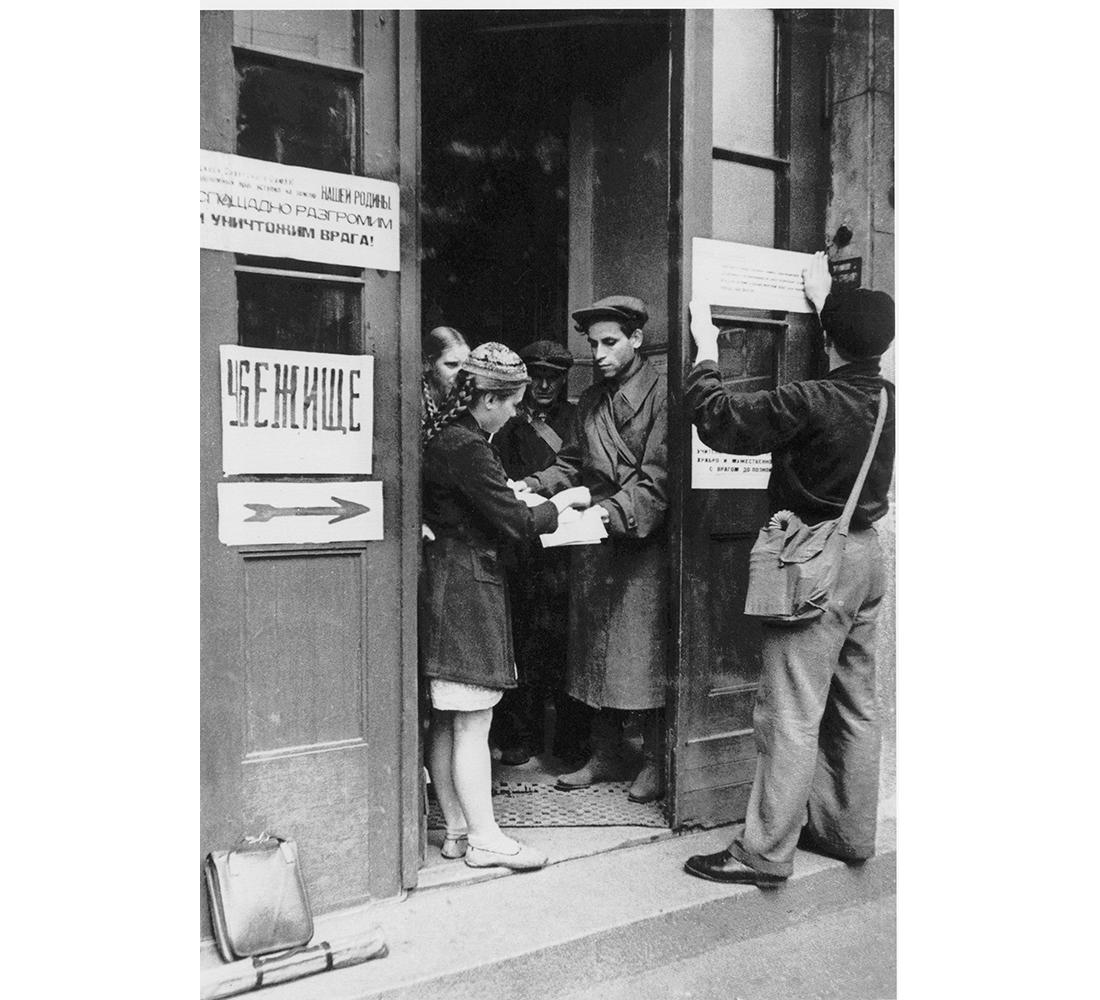

Без названия (Убежище). Июнь, 1941-йФото: Александр Устинов / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Редкий номер «Правды» в 1940-е выходил без работ репортера Александра Устинова. Уже на второй день войны, 23 июня 1941 года, был опубликован его репортаж из Октябрьского райвоенкомата Москвы. Его снимки - грандиозная фотолетопись фронта и тыла. На этом снимке - бригада дружинников за работой в первые дни войны, Москва, Долгий переулок.

Все для фронта. Все для победы. 1941-йФото: Александр Устинов / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Устинов снимал военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, освобождение Подмосковья (получил награду «За оборону Москвы»), а потом - вместе с войсками Брянского, Юго-Западного, Донского, 1-го Украинского фронтов - продвигался на запад, форсировал Одер, вошел в Берлин и первым снял встречу советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года.

Смерть в бою. 1941-йФото: Анатолий Гаранин / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Важный для истории советской фотографии критик Анри Вартанов писал в 1970-е: «Удивительное дело: если в предвоенные годы каждый бережно культивировал излюбленные приемы работы, не страшась упреков в постановочности или красивости своих композиций, то с первого же дня войны весьма несхожие по своим творческим устремлениям и вкусам фотографы стали частью одного целого, в котором даже сегодня, по прошествии многих лет, нелегко отличить их друг от друга» («Фронтовые годы фоторепортажа», 1977, №2). Протоколы съемок предписывали на каждом из этапов войны, что и как необходимо снимать. Фотография была инструментом внешней и внутренней пропаганды. Совинформбюро требовались как плакатные, выстроенные кадры, так и, возможно, не совершенные в плане композиции или проработки деталей съемки, но демонстрирующие напряженность и трагичность происходивших событий. В первые годы войны газеты публиковали кадры, способные вызывать чувство ненависти и злобы к врагу.

Политрук продолжает бой. 1944-йФото: Иван Шагин / Центр фотографии имени братьев Люмьер

«Удачный снимок приравнивается к меткому выстрелу», - так после войны сказал знаменитый советский военкор Георгий Липскеров. Работа Ивана Шагина «Политрук продолжает бой» (1944) - не только документальное свидетельство, но, прежде всего, мощный художественный образ.

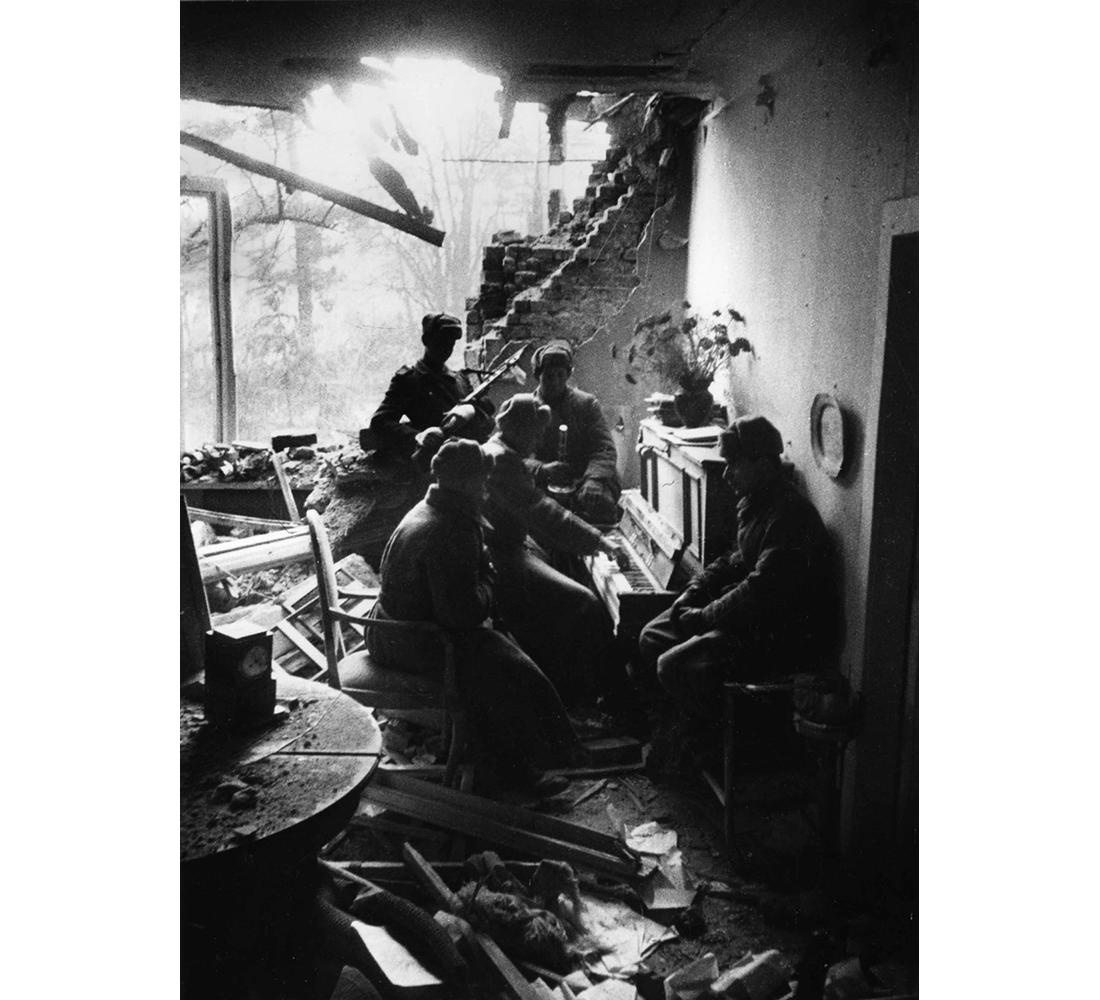

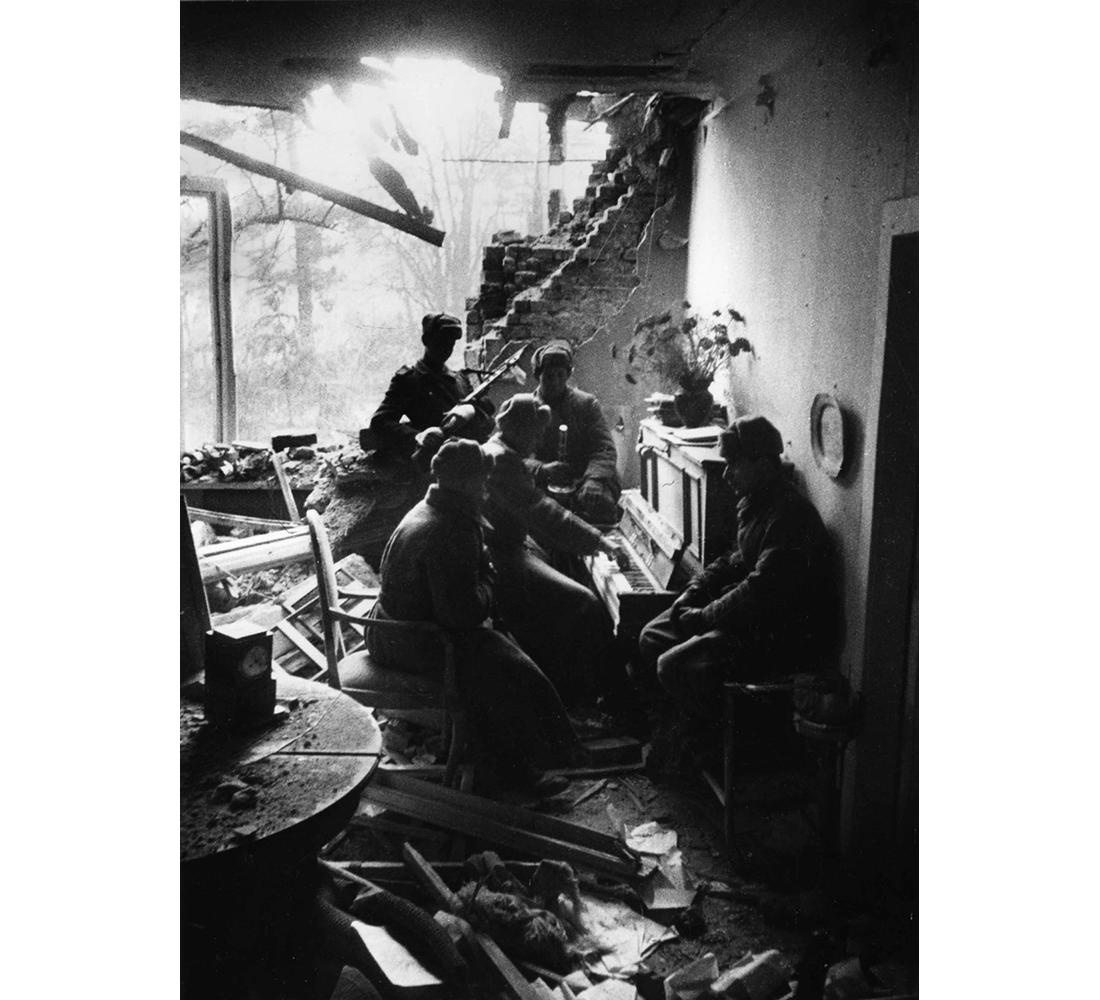

Чайковский… Германия. 1945-йФото: Дмитрий Бальтерманц / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Имя знаменитого репортера газеты «Известия» (после войны - журнала «Огонек») Дмитрия Бальтерманца известно по всему миру. Он один из немногих советских фотографов, лично встречавшихся с Анри Картье-Брессоном, Робертом Дуано, Марком Рибу, его персональные выставки проходили в Лондоне (1964) и Нью-Йорке (1965). Бальтерманц был не только мастером репортажа, но и одним из главных мифотворцев в советской фотографии - он отлично владел приемами постановки и полупостановки, ретушью, коллажем, создавал эмоционально наполненные и крайне выразительные фотоработы. Такова, например, работа «Чайковский…» (Германия, 1945) - с ее выстроенной мизансценой и контровым густым светом из окна, несущим предчувствие уже близкого мира.

Серия Руки. Руки бойца. 1929-йФото: Аркадий Шайхет / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Это редкие кадры Аркадия Шайхета. Ни в авторских отпечатках, ни в негативах серия «Руки» не сохранилась. Осталась только высокая печать (архив журнала «Советское фото»), по которой мы и можем воспроизвести эти работы. «Овладеть серийной съемкой - политическая задача фотографии» - объявлял переименованный на время журнал «Пролетарское фото» в первом номере за 1934 год.

Серия Руки. Руки маникюрши. 1929-йФото: Аркадий Шайхет / Центр фотографии имени братьев Люмьер

В 1930-е формат серийный съемки активно разрабатывался советскими репортерами; «Руки» Шайхета были одной из важных промежуточных ступеней этого процесса. «В творческом отношении у фотосерии были два предшественника. Во-первых, циклы снимков, где на разном материале проводилась, повторялась одна и та же тема, мысль. Назову, прежде всего, недооцененный в свое время фотоцикл А. Шайхета «Руки» (1929), состоящий из ряда снимков: «Руки скульптора», «Руки бойца», «У маникюрши», «Руки кружевницы», «Руки токаря», «Руки ремесленника». И во-вторых, парные снимки [диптихи], с них была доказана способность репортерской фотографии к развитию мысли и темы… диалектике противопоставления одного явления другому» (Анри Вартанов, «Рождение фотосерии», «Советское фото», 1976, №11).

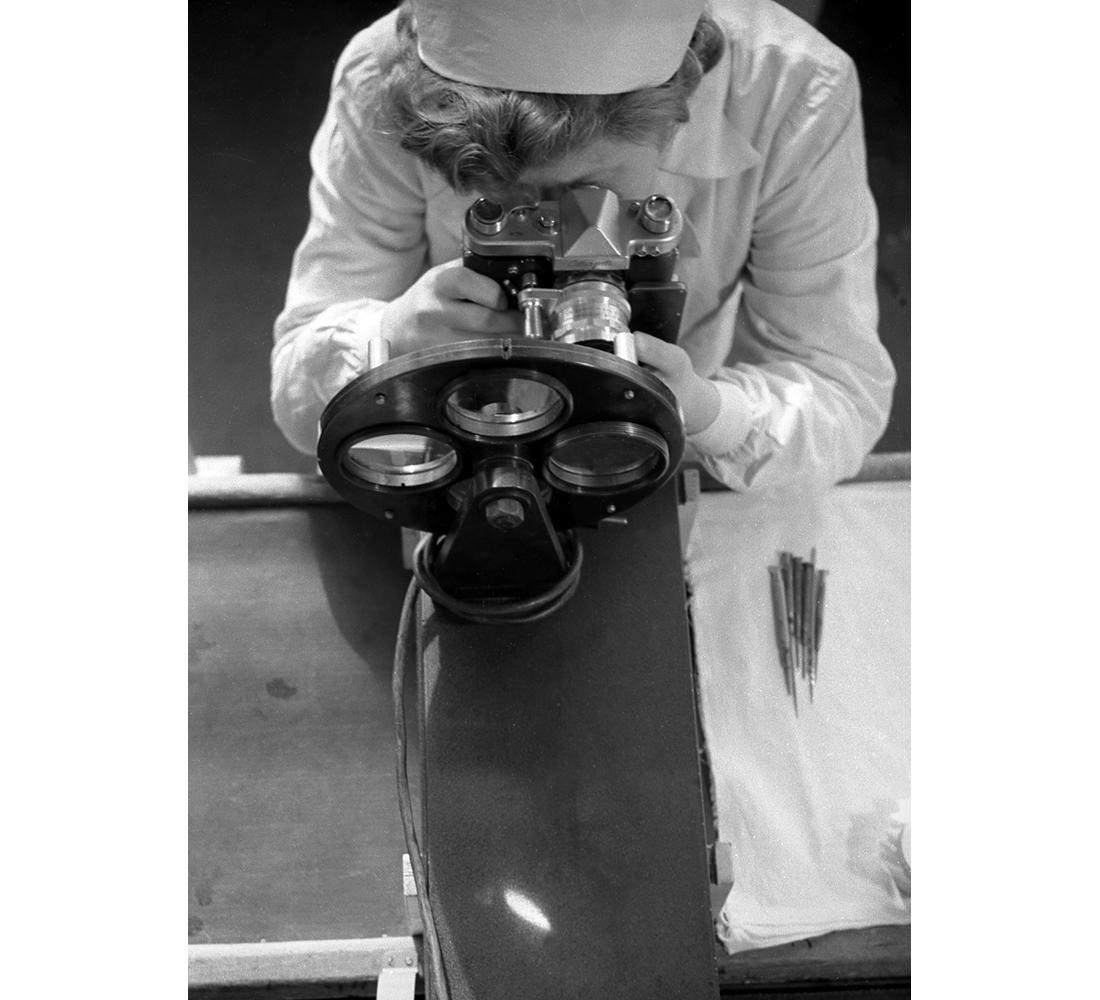

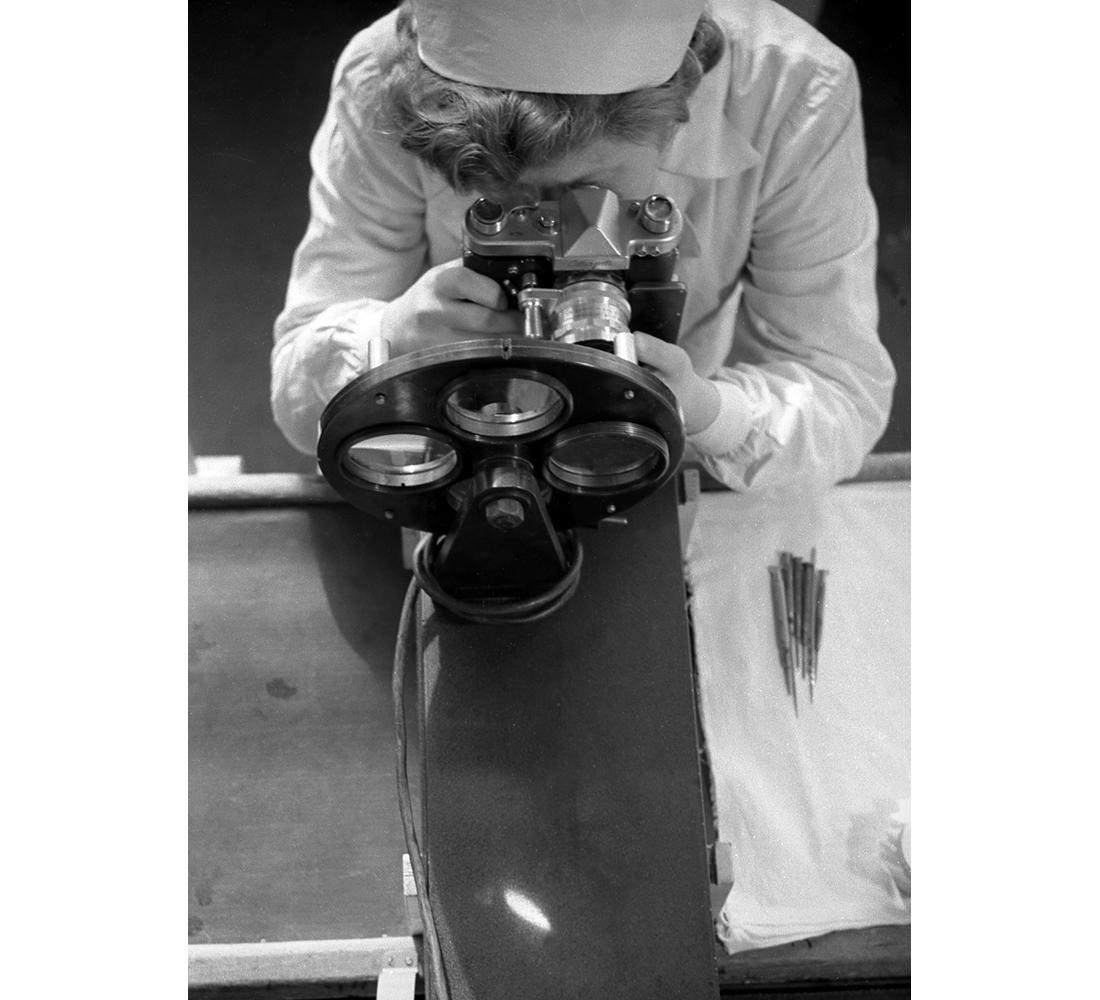

Из очерка о фотокамере. 1959-йФото: Владимир Степанов / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Очерк о производстве камеры «Старт» был снят Владимиром Степановым в 1959 году специально для августовского номера «Советское фото». Тогда Красногорский завод разработал и реализовал первую модель советской камеры с «прыгающей диафрагмой». Людям, привыкшим к «Зенитам», «Старт» открывал новые возможности; эта была попытка выпустить аппарат профессионального класса.

Из очерка о фотокамере. 1959-йФото: Владимир Степанов / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Очерк «Старт взят» подробно описывал все этапы производства камеры и объектива, а также разбирал насущные проблемы отечественного фотоаппаратостроения в целом.

[2 часть]

http://allgrach.livejournal.com/558489.html

[С]

https://meduza.io/galleries/2015/06/18/propaganda-i-poiski-svobody

Техника решает все. Первомай. 1930-еФото: Борис Игнатович / Центр фотографии имени братьев Люмьер

«Косина», «разгон по углам», «упаковка», диагональная композиция, ракурс, смелое кадрирование - это приемы знаменитой группы «Октябрь», творческого объединения левых фотографов, работавших по принципу «новое время требует новых форм». В состав «Октября», образованного в 1928 году Александром Родченко, входили фотографы Борис Игнатович, Дмитрий Дебабов, Борис Кудояров, Елизар Лангман и другие. Участники объединения пытались полностью обновить язык фотографии, но их формальное новаторство жестко критиковалось коллегами по цеху (например, Российским объединением пролетарских фотографов), а позднее и властью - за отсутствие интереса к человеку, абстрагирование от реальности и контекста, «формалисткое трюкачество» - выдвижение формы на первый план и замену ею «истинного содержания».

Лестница в общежитии. 1929-йФото: Борис Игнатович / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Полемика вокруг творчества группы «Октябрь» и РОПФа положила начало политизированному взгляду на фотографию. Постановление 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» стало поворотным пунктом как в практике, так и в теории фоторепортажа. Крайности оценок, поспешное приклеивание ярлыков - все это было признано ошибками критики. Российское общество пролетарских фотографов, группа «Октябрь» и все иные художественные объединения были распущены. После 1932 года основные позиции в фоторепортаже окончательно закрепил за собой метод социалистического реализма.

Молодость. Водная станция «Динамо». 1937-йФото: Борис Игнатович / Центр фотографии имени братьев Люмьер

На примере этой работы Бориса Игнатовича видно, как проходило «перестраивание» левых фотографов, движение их творчества в сторону социалистического реализма. Принципы соцреализма, сформулированные на первом съезде советских писателей в 1934 году, требовали от писателя, а затем и от художника и фотографа «правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии». По сути дела, соцреализм подразумевал, что фотография должна быть больше, чем изображение реальности - изображением мечты, символом, коммунистическим образом, к которому реальность стремится. Игнатович здесь не прибегает к ракурсам, смене точки зрения, сложной композиции. Изображение в данном случае условно, это символ молодости и красоты советского человека, оно крайне иконографично. Об этом говорит и собирательное название работы, отстраненность персонажей (как пишут исследователи творчества Игнатовича, не исключено, что молодые люди были даже не знакомы друг с другом).

Без названия (Убежище). Июнь, 1941-йФото: Александр Устинов / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Редкий номер «Правды» в 1940-е выходил без работ репортера Александра Устинова. Уже на второй день войны, 23 июня 1941 года, был опубликован его репортаж из Октябрьского райвоенкомата Москвы. Его снимки - грандиозная фотолетопись фронта и тыла. На этом снимке - бригада дружинников за работой в первые дни войны, Москва, Долгий переулок.

Все для фронта. Все для победы. 1941-йФото: Александр Устинов / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Устинов снимал военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, освобождение Подмосковья (получил награду «За оборону Москвы»), а потом - вместе с войсками Брянского, Юго-Западного, Донского, 1-го Украинского фронтов - продвигался на запад, форсировал Одер, вошел в Берлин и первым снял встречу советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года.

Смерть в бою. 1941-йФото: Анатолий Гаранин / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Важный для истории советской фотографии критик Анри Вартанов писал в 1970-е: «Удивительное дело: если в предвоенные годы каждый бережно культивировал излюбленные приемы работы, не страшась упреков в постановочности или красивости своих композиций, то с первого же дня войны весьма несхожие по своим творческим устремлениям и вкусам фотографы стали частью одного целого, в котором даже сегодня, по прошествии многих лет, нелегко отличить их друг от друга» («Фронтовые годы фоторепортажа», 1977, №2). Протоколы съемок предписывали на каждом из этапов войны, что и как необходимо снимать. Фотография была инструментом внешней и внутренней пропаганды. Совинформбюро требовались как плакатные, выстроенные кадры, так и, возможно, не совершенные в плане композиции или проработки деталей съемки, но демонстрирующие напряженность и трагичность происходивших событий. В первые годы войны газеты публиковали кадры, способные вызывать чувство ненависти и злобы к врагу.

Политрук продолжает бой. 1944-йФото: Иван Шагин / Центр фотографии имени братьев Люмьер

«Удачный снимок приравнивается к меткому выстрелу», - так после войны сказал знаменитый советский военкор Георгий Липскеров. Работа Ивана Шагина «Политрук продолжает бой» (1944) - не только документальное свидетельство, но, прежде всего, мощный художественный образ.

Чайковский… Германия. 1945-йФото: Дмитрий Бальтерманц / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Имя знаменитого репортера газеты «Известия» (после войны - журнала «Огонек») Дмитрия Бальтерманца известно по всему миру. Он один из немногих советских фотографов, лично встречавшихся с Анри Картье-Брессоном, Робертом Дуано, Марком Рибу, его персональные выставки проходили в Лондоне (1964) и Нью-Йорке (1965). Бальтерманц был не только мастером репортажа, но и одним из главных мифотворцев в советской фотографии - он отлично владел приемами постановки и полупостановки, ретушью, коллажем, создавал эмоционально наполненные и крайне выразительные фотоработы. Такова, например, работа «Чайковский…» (Германия, 1945) - с ее выстроенной мизансценой и контровым густым светом из окна, несущим предчувствие уже близкого мира.

Серия Руки. Руки бойца. 1929-йФото: Аркадий Шайхет / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Это редкие кадры Аркадия Шайхета. Ни в авторских отпечатках, ни в негативах серия «Руки» не сохранилась. Осталась только высокая печать (архив журнала «Советское фото»), по которой мы и можем воспроизвести эти работы. «Овладеть серийной съемкой - политическая задача фотографии» - объявлял переименованный на время журнал «Пролетарское фото» в первом номере за 1934 год.

Серия Руки. Руки маникюрши. 1929-йФото: Аркадий Шайхет / Центр фотографии имени братьев Люмьер

В 1930-е формат серийный съемки активно разрабатывался советскими репортерами; «Руки» Шайхета были одной из важных промежуточных ступеней этого процесса. «В творческом отношении у фотосерии были два предшественника. Во-первых, циклы снимков, где на разном материале проводилась, повторялась одна и та же тема, мысль. Назову, прежде всего, недооцененный в свое время фотоцикл А. Шайхета «Руки» (1929), состоящий из ряда снимков: «Руки скульптора», «Руки бойца», «У маникюрши», «Руки кружевницы», «Руки токаря», «Руки ремесленника». И во-вторых, парные снимки [диптихи], с них была доказана способность репортерской фотографии к развитию мысли и темы… диалектике противопоставления одного явления другому» (Анри Вартанов, «Рождение фотосерии», «Советское фото», 1976, №11).

Из очерка о фотокамере. 1959-йФото: Владимир Степанов / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Очерк о производстве камеры «Старт» был снят Владимиром Степановым в 1959 году специально для августовского номера «Советское фото». Тогда Красногорский завод разработал и реализовал первую модель советской камеры с «прыгающей диафрагмой». Людям, привыкшим к «Зенитам», «Старт» открывал новые возможности; эта была попытка выпустить аппарат профессионального класса.

Из очерка о фотокамере. 1959-йФото: Владимир Степанов / Центр фотографии имени братьев Люмьер

Очерк «Старт взят» подробно описывал все этапы производства камеры и объектива, а также разбирал насущные проблемы отечественного фотоаппаратостроения в целом.

[2 часть]

http://allgrach.livejournal.com/558489.html

[С]

https://meduza.io/galleries/2015/06/18/propaganda-i-poiski-svobody